ソ連、いま現像中

ルナ2号による月面到達で米国を大きく引き離し、再び世界の注目を一身に受けることになったソビエト連邦。彼らの月面到達は世界中の人々を大いに驚かせ、そしてさらなる想像をかき立てた。「月の裏側はどうなっているのだろう」という有史以来の人類の問いも、今やそう遠くない未来に答えが出るところまで来ていた。

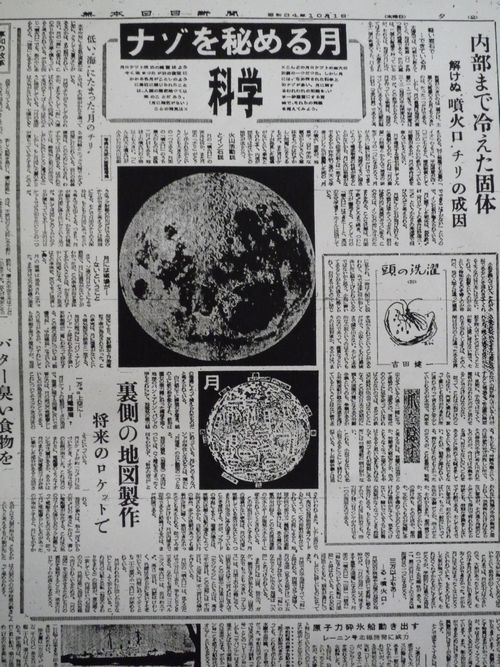

ルナ2号の興奮がようやく収まろうとしていた10月1日、新聞の科学欄では月特集が組まれていた。ここまでにわかったことを総括する内容の、その一部を抜粋してみよう。

| 科学 ナゾを秘める月 月ロケット成功の興奮はようやく収まったが秋の夜空にかかる名月がことしのように身近に感じられたことは、人類の歴史始まっていらいのことだろう。「月に空気がない」ことの発見はこんどの月ロケットの最大の功績の一つだった。しかし月には、なお残された科学上のナゾが多い。月に関する我々の知識を、いま一歩豊富にする意味で、それらの問題を考えてみよう。 内部まで冷えた固体 解けぬ“噴火口” チリの成因 軽い岩石でできている月 太陽系では、内側から数えていくと、地球が衛星(月)を持つ最初の惑星である。次の火星は二個の衛星を持っているが、それらは、地球の月に比べてはるかに小さい。木星をまわる十二個の衛星のうち、月より質量が大きいのは二個だけ、土星の九衛星のうち月より大きいのは、たった一つだけである。 しかし、月の質量は地球の質量の一・二三%で、平均密度は三・三(地球の平均密度は五・五)だ。この数字からみると、月を作っている物質は、地球のマントルにあるような比較的軽い岩石(玄武岩質)であると考えられる。同じ衛星でも木星の「イオ」のように、平均密度が四・〇三にもなると、構成物質として五分の一ぐらいの鉄が入っている可能性があるが、月の場合は鉄を含んでいそうにない。 月を構成する岩石が果たしてどんな種類のものか、これは「月の資源」の問題とからんで将来の研究テーマの一つになるだろう。月が本当に軽い岩石だけでできているとすると、地球のように深さによって構成物質の性格が変わることがないから、月に火山活動がないという従来の説とは一致する。であるから昨年秋ソ連の天文学者コジレフ氏が観測した例の“月の噴火”現象が、地質学、岩石学的な観点からどういう意味をもつかはむずかしい問題になりうるものだ。また月ロケットが発見した磁場がないという事実とも合わせて、内部が固体ではないかとの推定が成り立つ。(以下略)  低い“海”にたまった“月のチリ” 水や空気による風化現象のない間に、どうして大量のチリがあるのかは、まだ説明されいない。月の「海」の部分は、このチリがかなり厚く積もっていると考えられている。だから同じ「噴火口」でも、海の中にあるものと、「陸地」にあるのものとでは、その形がかなり違っている。 月面でチリがどうして作られたか、またどうして「海」へ運ばれたか-という問題について英国のT・ゴールドは次のように推定している。「月の表面には大気がないから、太陽からくる紫外線とエックス線でたえず打たれている。岩石の結晶構造は、このためにこわされ、わずかずつはがれ落ちる。はがれたチリは、静電気と重力の作用で、しだいに低いところに運ばれる」 しかし、もし月面に大量のチリが積もっているとすると、このようなフク射線の作用だけで全部のチリができたと考えることは無理になる。そこで月面のチリの大部分は、もともと月面にあったという考え方も出てくる。つまり、月が誕生するさいに、かなりの微粒子が月面に降り注いだという見方だ。果たして月面にどのくらいのチリが積もっているか-次の月ロケットでぜひとも知りたいことの一つだ。 月には磁場がないということ さて、ソ連の月ロケットによる観測で、月には磁場がないことがわかったが、この事実が何を意味するかということは、かなりむずかしい問題になる。モスクワ放送はその事実を、次のように発表している。 月の磁場は発見されなかった。また月付近の放射線の強度測定により、放射線および荷電粒子帯が発見されなかった。この事実は、月に磁場がないという磁気測定の結果と一致する。 地球の周辺には「バン・アレン・バンド」と呼ばれるかなり強い放射能帯が二重にわたって存在する。この帯の成因については“核爆発説”、“宇宙線説”などいろいろの見方があるが、いずれにしても放射能を帯びた微粒子が、地球の磁場によって捕らえられたものだと考えられている。 白い紙の下に棒磁石をおき、紙の上に鉄の粉を散らすと、鉄粉は磁石の磁力線に沿った模様を描く。地球のバン・アレン・バンドの形もそれににて、地磁気の磁力線に沿っている。月にこのようなバンドが存在しないことは、確かに“月磁気”のない証拠の一つとなる。 地球の磁気(地磁気)の成因については、ごく最近までまったく何もわからず、“科学の盲点”とさえいわれてきた。しかし現在では、英国の地球物理学者ブラードらによって一応の理論が組み立てられている。この説によると、地球の核の部分で二種類の流体運動が存在する場合には、ある種の発電作用が起こり、このため流体運動のエネルギーが磁気エネルギーに変えられていくとされている。 この学説が正しいとすると、月の磁場がない事実は、月の内部に流動している部分がないこと、つまり月が完全に稗固まっていることを意味する。だが、ブラードの学説によると、磁場の強さは、流動の状態と自転の速さによって左右されるから、自転のおそい月の場合、多少の流動があっても磁場が非常に弱く、検知できなかったことも考えられる。従って今度のデータだけから、月が内部まで固体であると結論づけるのは、まだ危険である。 (以下略) 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月1日(木)夕刊 二面】 |

科学界、そして庶民の関心を賑わせていたルナ2号月面到達の興奮がひとまず落ち着いたところで、その成果も踏まえて、現時点で月についてわかっていることが端的にまとめられている。とても好奇心をそそる書き方であり、かつわかりやすい。当時の学会では月面は深くチリが積もっているとする説が優勢で、その成因の追求が将来の衛星探査の課題として掲げられている一方、磁場がなかったということが非常に衝撃的だったことが読み取れる。1955年、英国のエドワード・ブラードらによって詳細なダイナモ理論が発表され大きな反響を呼んだのだが、早速その考えが月に適用されている。現段階での断定は危険と断りつつも、月の内部は全部固体である可能性が早くも指摘されているのは興味深い。

引用は省略したが、月面の全体像を把握するためには裏側を見たいということ、そしてそれが将来のロケットに託されているということが述べられて、記事は終わっている。見出しにもあるが、この“将来”の、具体的な時間感覚がどの程度のものだったのか、興味あるところだ。この記事を書いた記者は「なんとなく、まだ先のハナシ…」という思いだったのではないかと筆者は感じるところだが、どうだろう…?

◇

上の記事から3日後の10月4日、ソ連は再び衛星を打ち上げたが、それは大々的に報じられた。なんと、「宇宙ステーションに成功」と見出しが躍ったのである。

| 宇宙ステーションに成功 ソ連 積載ロケット打ち上げ (ロンドン四日発ロイター、共同)四日のモスクワ放送はタス通信報道として“宇宙ステーションを積んだ宇宙ロケットの打ち上げに成功した”と発表した。宇宙ステーションは月の周辺を通過して月の周囲を回るよう軌道を選定されている。 (ロンドン四日発AP、共同)モスクワ放送による発表の内容は次の通り。 宇宙空間の研究および惑星間飛行準備のため第三号宇宙ロケットが十月四日ソ連領土内から打ち上げられた。このロケットには自動装置をつけた惑星間宇宙ステーションが取り付けられている。 打ち上げは多段式ロケットによって行われ、最終段のロケットが与えられた速度を達成することにより、自動惑星間ステーションを必要な軌道に乗せた。 【注】ソ連は一九五七年十月四日に世界最初の人工衛星「スプートニク一号」を打ち上げており、宇宙ステーション打ち上げは二周年記念にあたる。  【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月4日(日)夕刊 一面】 |

これは夕刊の一面であるが、ここでは打ち上げ成功の事実が以上のように一報されているだけである。ちなみに紙面の左側には「皇太子、被災地ご視察」などとちょっと気になる見出しがあるが、これは台風15号の被害を伝えるものだ。実は前月の9月27日、いまでいう「伊勢湾台風」が東海地方を直撃し、甚大な被害を出していたのである。

筆者がデータベースを調べようとした際、1959年に限ってはフィルム等がやけに痛んでいることに気づいた。鈍感な筆者は「お、ルナ3号を調べる人って多いのかな?」などと悠長なことを考えていたのだが、実は伊勢湾台風の報道を調べる人が多かったのである。

新聞は各紙、連日、被害を報じる記事でかなりの部分が割かれている。しかしその合間をぬうようにルナ3号の記事が盛り込まれているところに、関心の高さを感じる。もし台風がなかったら、ルナの記事でぶっちぎりだった、かもしれない…。

さて、翌朝の一面には、より詳しい記事が大々的に出た。

| 月と地球の長円軌道へ ソ連の宇宙ステーション 地上から制御可能 重さ二百七十八㌔ 月の裏側をさぐる (モスクワ四日発タス、共同)四日多段式ロケットによって打ち上げられたソ連の自動惑星間ステーションは、月から約一万キロの距離を通過する。月の周囲を飛んだあと惑星間ステーションは長円軌道に乗って地球の周辺地域へ向かって運動を続けるが、詳細が判るまでには一昼夜かかる模様。  科学機器など搭載 ソ連発表全文 (モスクワ四日発タス、共同)ソ連第三号宇宙ロケット打上げに関する発表全文つぎの通り。 一、宇宙開発計画および惑星間飛行準備のため第三号宇宙ロケットが四日ソ連領内から打上げられた。同ロケットは自動惑星間ステーションを積んでおり、多段式ロケットで打上げられた。ロケットの最終段階は必要な速度を得た後、自動惑星間ステーションを必要な軌道に乗せた。惑星間ステーションは月の周辺を通過して、月の周囲を回るよう軌道を設定されている。惑星間ステーションは、月から一万㌔の距離を通過して、月の周囲を回ったのち、地球の周辺地域へ向かって運動を続ける。選定された軌道に乗ると、惑星間ステーションは地球の北半球から観測できる。宇宙ロケットの最終段階は燃料を除いて重さ千五百五十三㌔である。 一、自動惑星間ステーションはロケット最終段に装着されており、軌道に乗ったのちステーションはロケットから切り離される。ロケットの最終段は惑星間ステーションと接近した軌道を回る。惑星間ステーションは宇宙の広範な部面での科学的研究を行うよう作られており、科学測定器具および無線装置、自動温度調節装置を乗せている。科学測定器具と無線設備の動力は、太陽電池および化学電池である。ステーションの重さは二百七十八・五㌔、また最終段ロケットは重さ百五十六・五㌔の測定装置と動力線を積んでいる。従って装置全体の重さは四百三十五㌔となる。 一、自動惑星間ステーションのもたらす科学情報と、同ステーションの運動変数(パラメーター)の計測結果は三九・九八六メガサイクル、および一八三・六メガサイクルの周波数を持つ二つの送信機によって送られてくる。一八三・六メガサイクルは同時にステーションの軌道要素のコントロールにも使用される。三九・九八六メガサイクル送信機の信号は〇・二ないし〇・八秒間継続する信号で、その反復ひん度は一プラスマイナス〇・一五サイクルである。 一、ステーションからの情報は、地球観測上の計画に従い、明確な間隔を置いて一日に二時間ないし四時間送信される。ステーションの各装置は地上の調整計算センターから制御される。 一、ロケットが送るバロメーターの測定はソ連国内各地にモニター局を持つ測定網で自動的に行われる。ソ連内の全放送局は第三号うちゅうの進行についての報告を放送する。 一、無線技術装置はモスクワ時間四日午後一時(日本時間同午後七時)に活動を始める。この時ロケットは、地球から十万八千㌔㍍、東経八十度、南緯五度のインド洋上空を飛行の予定である。無線技術装置は二時間活動する。ロケットの無線観測は、欧州、アジア、アフリカ、オーストラリアの各領土からできる。 一、ソ連の第三号宇宙ロケットの発射と自動惑星間ステーションの開発は大気圏外についての新しい資料を供給し、大気圏外探究にあたっての国際協力に対するソ連の新しい寄与となるであろう。 宇宙征服の決定打 米を大きく引き離す 人類史上最初の人工衛星スプートニク第一号を打上げてからちょうど二年目の記念日に当たる四日、ソ連はまたまた輝かしい歴史の一㌻を飾るにふさわしい「惑星間ステーション」を月に向けて発射、軌道に乗せた。 「惑星間飛行準備のため」とタス通信がはっきりその目的を明らかにしているように、これまでのスプートニクと月ロケットで宇宙空間の秘密の解明に手がかりをつかんだソ連が、いよいよ他の天体征服に本腰を入れだしたことを物語るものだ。ソ連は他の天体征服の第一目標として手短な月を選んだというわけである。 フルシチョフ・ソ連首相の訪米の前奏曲となったソ連の第二号宇宙ロケットは、みごと月面に到達、ソ連のロケットの推進力のすばらしさと正確無比の誘導装置が完成したことを実証したが、つぎに待たれていたことはまだ人類の目に一度も触れたことのない月の裏側をさぐることだった。これを今度の惑星間ステーションがやってのけることが期待される。このためステーションには月の裏面を撮影するためのテレビカメラが積み込まれている可能性もある。つまり科学的に“月を裸にする”のがこのステーションのねらいだ。 ソ連が九月十二日の第二号宇宙ロケットに続いてこんなにも早くこの惑星間ステーションを打上げたことは“予想外のテンポ”であり、全世界に大きな驚嘆をよばすにはおかない。これまでソ連と宇宙開発で激しい競争を演じてきた米国もいよいよこれで大きく引き離された感が深い。米国はロケット技術の「推力」と「誘導」という二つの基本的要素で立ち後れており、ソ連に追いつくのはもはやあきらめねばならないほど離されたとみてよい。つまりソ連の惑星間ステーションは、米ソの宇宙開発に決定的な一撃を加えたものであり、ソ連の「満塁ホーマー」だ。 この惑星間ステーションは月を回ったのち地球に戻り、月と地球の二つの天体を輪にかけるように回る「二天体人工衛星」とでもいうべきものだ。「惑星間ステーション」という言葉も、これまでの人工衛星や月ロケットと区別するために使われているようだ。「ステーション」とは「基地」という意味だが、この場合は「観測基地」くらいの意味と受け取ってよいだろう。将来は「基地」に人間が乗り込んで他の天体に向けてロケットで発進することになるだろう。 タス通信の発表では、このステーションに生物が乗っているかどうか不明だ。次の段階として考えられる惑星間ステーションの軌道には次の三つがある。 (1)月と地球を軸心とする長円軌道。 (2)月と地球をタスキ掛けとする軌道。 (3)月の周辺を何回か回った後、地球に戻ってくる軌道。 この場合はステーションが誘導ロケットももっていて、地球に戻る際の推力をあたえねばならず、いまのところこの(3)の可能性は最も薄いようだ。 (以下略) 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月5日(月)朝刊 一面】 |

この一面を最初に見たとき、筆者は正直、身震いした。段抜きで躍る大見出し「月と地球の長円軌道へ」、「月の裏側をさぐる」。そして煽動的といえばそれまでかもしれないが、「宇宙征服の決定打」という見出し、これは傑作だと思う。報道のあり方云々はさておき、読者に「これはとてつもなく凄いことなのだ」ということを躍動的に、感動的に伝達しようとしている。

記事を読むと、ルナ2号からそう時間が経っていない間に3号を打ったことに誰もが驚きを隠していない。まさに「ルナワン、ツー、スリー」とも言うべき見事な連続技、これが西側に与えた精神的ダメージは大きかったことだろう。

また、「宇宙ステーション」という言葉が惹きつける。記事中でも注意が入れられているが、ここでいうステーションとは「観測基地」程度の意味合いだ。しかし左上に描かれる模型はSFを代表する“宇宙ステーション”だ。恐らく多数の人々が、これからしばらくの間、この姿にダマされ続けたことだろう。

このことはまた、当時は本当に、夢と現実をごっちゃにして語っても許される時代だったのだろうなぁと、つくづく感じさせる。現代には、マスコミも一般人も一緒になってワクワクしても許されるような夢が、果たしてあるのだろうか…。

この日の夕刊には、朝刊では掲載できなかった残りの情報が一面を飾っている。月の裏側の撮影を目ざしていることをソ連が認めていること(ただしこれはソ連の記者が語ったことであり、タス通信による公式発表ではない)、全ての機能は順調で月へ三昼夜で到達しそうだということが報道されている。

| 月の裏側を撮影 地球に近づいて電送 (モスクワ四日発タス、共同)タス通信のボゴヤフレンスキー科学記者は四日打上げられた惑星間ステーションについて次のように解説した。 一、惑星間ステーションは月の裏面を撮影するだろう。この写真はステーションが地球に向かい戻ってきたとき、自動無線装置で電送されるとみて間違いない。ステーションが月から一万㌔離れて飛ぶことは人類がまだ見たことのない月の裏面の写真を撮影するのに充分である。惑星間ステーションの発射の日時は十月二日と四日の間に月が最も地球に近くなるから選ばれたにすぎない。このとき月は三十六万三千㌔の距離にある。 一、一般にロケットで月の周りを回らせることは月に衝突させることよりむずかしい。月を回る軌道の計算は月面に衝突させる軌道よりも正確を要する。もしロケットの月周辺到達の時間が計算より三十分くるえばロケットは月と衝突してしまう。 一、一部科学者はすてーが長軸四十万㌔にも及ぶ大きな長円形の軌道を描く人工衛星になりうると考えている。このような人工衛星は月の引力を無視すれば永久に回り続けるだろうが、月の引力を考慮に入れるとステーションが同時に地球と月の衛星となる期間は短く、新月のたびに月を周遊することになろう。しかしこれも軌道スピードが若干残っている場合に限られ、さもなければステーションは大気圏に突入して消滅してしまうであろう。 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月5日(月)夕刊 一面】 |

翌6日朝刊の2面には、ルナ3号で期待される成果が簡潔にしかし詳しくまとめられている。その一部を抜粋してみよう。

| 宇宙ステーションへの期待 月の地形つきとめる 純学術的な性格 フルシチョフ首相の訪米直前に月に命中することに成功したソ連第二宇宙ロケットが政治、軍事的影響を大きくもたらせた歴史的な壮挙であった点に比べると、月の裏側をめぐって地球に戻る軌道を描かせるこんどの惑星間ステーション打上げの意義は純学術的な性格に絞られよう。 わけても(1)卓越した誘導技術(2)精密な軌道計算(3)また成功した場合かつて人類の観測できなかった月の実測観測を含む月とその周辺の観測(4)月と地球の間を往復する道中での宇宙空間の調査 があげられる。こんどの軌道は大雑把に言うと、これまで地球の周囲を回っていた人工衛星の遠地点をさらに向こう側にまでひきのばした長円軌道ということになるが、いままでの人工衛星が地球引力だけを計算に入れてなり立つのに対しこんどは地球、月、太陽の三つの天体による引力を考慮しなければならない。とりわけ今回は月齢二・六で、太陽が月の彼方に位置するため、太陽引力は弱いとはいえ惑星間ステーションが月と地球の間を往復する長い旅程ではかなりの影響を受け、軌道は完全な長円を描くことはできない。発射に当たっては誘導に精密極まる計算を行わねばならないが、しかし三つの天体による引力関係を計算することは、数学で“三体問題”と呼ばれ「解」の求めがたい計算とされている。裏返していえば、ソ連学者のすばらしい計算能力を意味する。またこんどの惑星間ステーションが進行中に予定の計算とどのように食い違った軌道を描くかによって、三体問題の研究に一つの実験資料をもたらすことになる。 (中略) “完成”近い誘導 第二号宇宙ロケット(月ロケット)で示されたソ連の優れた誘導技術は、こんどの惑星間ステーション打上げで再びその実力を発揮したようだ。タス通信によると、第三号宇宙ロケットは、第二号と同じく「多段式」ロケットで打上げられ、最終段ロケットは必要な速度を得たのち、惑星間ステーションを「月の周辺を通過して、月の周囲を回る」軌道に乗せた。そのあとでステーションはロケットから分離されることになっている。このように地球、月、ロケットという三体問題の絡んだ誘導にはきわめて高度の技術が必要である。まず第一に正確な軌道計算を行わねばならない。次にこれにマッチした発射の初期条件のコントロールが必要である。しかもこの誘導はおそらくロケットを月まで三十数万㌔の全コース上でたえず修正しながら飛行するのではなくて、最初に燃料による加速が行われている数分間に限られていると考えられる。この点では第二号と第三号(今回)の宇宙ロケットの間には誘導技術の上では非常に大きな差はなく、むしろこんどの観測が成功すればソ連の宇宙ロケット誘導技術がすでに“完成”の域に達していることを立証したとみる方が適当なようだ。 (以下略) 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月6日(火)朝刊 2面】 |

ソ連はロケットの詳細を一切発表していないが、その技術が極めて高いことが推測されている。月面に命中させたルナ2号の場合と異なり、月をグルリと回って帰ってくる今回のケースがより難易度が高いこともきちんと認識されている。

記事では、今回のミッションが純科学的な性格であるものと認識されているが、ただ、“純”はちょっと大袈裟だ。ソ連は月の裏側の写真の発表を、最高会議(国会に相当)の開幕とぶつけてくるのである。政治家にとって科学的成果は二の次で、一番乗りの“勝利”だけあればいい。そしてそれが、連邦を構成する共和国や自治州の代表が一堂に会する、最も大切なソ連最高会議に華を添えるのである…。

◇

ルナ3号は順調に飛行を続け、月の周辺に到達した。6日夕、ソ連タス通信は、ルナ3号が写真撮影を開始したことを伝えた。

| 月の裏側の軌道に乗る 写真撮影をはじむ 歴史的一瞬 昨夜十一時十六分 ソ連のタス通信は惑星間(宇宙)ステーションがソ連当局の予告通りにモスクワ時間六日午後五時十六分(日本時間同十一時十六分)月から七千㌔以内の空域に到達、いよいよ月の裏側を回る軌道に乗って進み始めたと発表した。 この宇宙開発史上の歴史的一瞬をキャッチしようと世界最大の電波望遠鏡を誇る英国のジョドレルバンク天文台やモスクワ・プラネタリウムなどの観測所はステーションの観測作業に全力を注いでいたが、結局タス通信の発表が月周辺接近の予定時間(日本時間六日午後十一時)を四時間ほども過ぎてから行われたため、月面接近情報の第一報はまたしても先の第二号宇宙ロケット月面衝突の瞬間を最初にキャッチしたジョドレルバンク天文台の“手柄”になった。 同天文台は日本時間六日午後十一時ごろ受信音に変化を認め始めたが、間もなく、ステーションが月の至近距離に接近したことは“確実”だというデービス台長代理の言明が外電によって全世界に伝えられたのだ。この情報は間もなく後を追うようにして発表されたタス通信(別稿)によって確認されたが、このようにして新たな軌道に乗った宇宙ステーションはいまや人間の目にかわって人類未知の月の裏側を刻々と撮影、各種の観測も行いながら回り、次第に地球へ戻りつつあるのである。 ソ連が宇宙ステーションの多段式第三号ロケットをソ連領内(注・場所は未公表だがカザクスタンのウスト・ウルト実験場とも推測される)から打上げたのはスプートニク第一号打上げの二周年記念日に当たる四日の朝(時間不明)のこと。この第三号ロケット積載の二つの送信装置は当局の予告通り同日午後一時(日本時間同七時)地球から十万八千㌔の地点で送信を開始、その後の定期的受信はロケットが順調に飛行し続けていることを立証、ソ連当局者は自信タップリ宇宙ステーションが六日午後五時(日本時間同十一時)月からの至近距離に達することを“予言”していた。そして正しくこの予言は的中した。十六分というおくれこそあったが、誤差がこれぐらいのきわめてわずかな時間ですんだことはまことに驚嘆すべきことである。 ソ連の科学技術の発達が米国を完全に出し抜いたということが否めない事実であることは、わずか十ヶ月のうちに三個の宇宙ロケットを相次いで打上げたことや、その打上げの結果や飛行が計画と全く“寸分たがわぬ”正確さで実施されている精度の高い誘導技術などによって立証されているといえよう。  月からの距離 一万五千キロ タス通信発表 (モスクワ六日発タス、共同)ソ連当局は六日ソ連第三号宇宙ロケット(惑星間ステーション)は月を回る軌道に入ったとつぎの通り発表した。 一、ソ連の第三号宇宙ロケットは六日午後八時(日本時間七日午前二時)現在大西洋上南緯十七度三〇分、西経二二度四八分の上空、地球から三十七万七千キロ離れた地点に達した。 一、六日午後五時十六分(日本時間同日午後十一時)ロケットは月から七千㌔の最短地点を通過し、引き続き月を回って運行を続けている。六日午後八時の月からの距離は一万五千㌔であった。この時ロケットは月赤道平面に近く赤経一三七度、赤緯マイナス十二度の点にあった。 一、ロケットは予定の軌道に沿って正確に運行しており、第二、三回の遠隔測定資料の分析の結果、惑星間ステーションの温度は予定通り二十五ないし三十度の範囲に、気圧は水銀柱約千㍉に保たれている。科学測定器具、太陽電池化学電池は正常に働いている。 一、次に地表に科学資料、軌道測定資料が送られてくるのはモスクワ時間七日午後五時(日本時間同日午後十一時)から同六時までである。 (以下略) 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月7日(水)夕刊 一面】 |

ここで注意すべきことは、ソ連はこの時点ではなお、裏側の写真撮影を行ったと公式には認めていない点である。見出しには「写真撮影はじむ」と躍るが、これはあくまで憶測だ。また、月の裏側へ進入し始めた頃合いに、ルナの信号が変化していることにジョドレルバンクがいち早く気づいたのは、2号の命中確認に引き続き、お見事。写真撮影や姿勢制御に関するシグナルが慌ただしく送受信されていたのだろうか。タスの発表が遅くなったのも、全てが成功したのを確かめてのものだったに違いないだろう。

この後、ソ連の発表はパッタリと途絶える。新聞では時折、ルナ3号の軌道や電波技術など、外挿からわかりうる範囲でその技術が分析されたりするが、一般紙にしてはとてもテクニカルな内容に富んでいて読み応えがある。

ルナ3号は帰路も順調に飛行を続け、19日早朝(日本時間)、地球に最接近した。新聞朝刊はこのタイミングに合わせ、果たして観測できたのかどうか、4日の打上げから15日ぶりとなるこの日を待ちわびていたかのように、これまでの経緯を振り返る特集記事を掲載している。ところがソ連は18日に声明を発表しているのだが、朝刊に間に合わなかったのか、その詳細は夕刊の一面をべったりと飾ることとなった。

| 月の裏面を撮影・送信 ソ連、いま現像中 待たれる歴史的な写真 ソ連のタス通信は十八日、惑星間ステーションが月の裏側を撮影したと発表、このことは同日午後三時三十五分(日本時間同九時三十五分)モスクワ放送の臨時ニュースによって公表された。さる四日ソ連領内から第三号宇宙ロケットによって打上げられたすてーが六日、月の裏側を回り始めることに成功していらい全世界はこのステーションの任務とされていた初の月の裏側観測に大きな期待を寄せながら、ステーションの運行を見守っていたのであるが、ステーションはこの期待を裏切らなかったわけである。 ステーションは月の裏側運行中撮影した写真や観測資料をかねての計画通り地上に送信したのち、十八日午後七時五十分(日本時間十九日午前一時五十分)地球の近地点を通過、地球と月を結ぶその軌道の最初の一周を完了、引き続き地球から遠ざかりつつある。 タス通信によると、この注目すべき写真や観測資料は現像、解読ができしだい公表されることになっているが、この写真撮影が成功していたとすれば(モスクワ放送はこれまでのところ「撮影を行った」とだけで、「成功した」とは報じていない)人類はこれではじめて千古のナゾを秘めた月の裏側がどんなものであるかを知りうることになるわけだ。それだけにステーションが月の裏側を撮影、送信してきたとの発表は、米航空宇宙局(NASA)はじめ各国専門家達の深い関心を集めておりこれは科学史上ばかりでなく、人類史上初の“偉大な成果”であるとして写真など諸々のデータの公表を待ちわびている。  千古のナゾ明るみに (ロンドン十八日発AP、共同)モスクワ放送は十八日惑星間ステーションが撮影した月の裏側の写真を発表すると伝えたが、人類はこれで始めて千古のナゾを秘めた月の裏側がどんなものであるかをうかがい知ることができるだろう。(月はその月面の四一%をまだ地球上の人間に見せていない)モスクワ放送はまだこの歴史的な写真がいつソ連領内の受信所に電送されてきたのかあきらかにしていないが、おそらく惑星間ステーションが地球に接近した十八日午前十一時(日本時間同日午後五時)からの連絡時に行われたとみられる。 惑星間ステーションが果たしてカメラを積んでいたかどうかについては、これまではっきりしていなかった。ステーションの発射直後タス通信の科学記者は月の裏面の写真が得られるだろうと解説していたが、これは公式には確認されていなかった。 写真発表に期待と恐れ 複雑な米国 (ワシントン十八日仲共同特派員発)米科学専門家筋は、十八日のモスクワ放送が近く月の裏側の写真を公表するため準備中であると述べたことにカタズをのんで待機している。同筋はタス通信が惑星間ステーションの月裏面撮影問題について、はっきりとした言及をこれまで避けていたところから、あるいはこの試みが事実上放棄されたのではないかとみていた。また有名なスミソニアン天文台のホイットニー博士ら一部の米科学者の間では、ステーションが果たして実際に月の周囲を回ったかどうかについて大きな疑問を抱いていた。 それだけにソ連当局が“計画通り”写真を公表した場合には、結局ソ連側の発表を裏付け立証することになるわけで、この意味からして写真の公表に対して米国はきわめて深い関心を抱いており、この写真を分析することにより月に関する正確な数字や、従って月の地質学的構成とその生成にいたる経過などが判明する糸口になるのではないかと大きな期待も寄せている。 一方外交筋はステーション打上げの成功が巻き起こした二週間前の全世界的興奮が、月の裏面写真によって再び呼びさまされ、ソ連軍事科学の優位がまたまた強く印象づけられるのではないかとの懸念を隠しきれない表情だ。 (中略) 発表時期はわからない (モスクワ十八日発ロイター、共同)ソ連政府の写真担当機関は十八日「惑星間ステーションの撮影した月の裏側の写真は、同夜は発表されないだろう。またそれがいつ発表されるかもわからない」と語った。 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月19日(月)夕刊 一面】 |

ソ連が公式に、写真撮影を狙ったものだったことを始めて認めた瞬間だった。実際この時、既に裏側の写真は受信所でプリントされ、コロリョフたちが最初の目撃者となっていたのである。この写真はすぐに科学アカデミーへと回され、分析が行われたのだろう。

「ソ連、いま現像中」…細かいことを言えば、現像は衛星の内部で終わっているのだから、この見出しは間違っている。しかしもはや、そんなことはどうでもいい。いまここに満ち溢れている人々の期待なのだ。そう、まさにいま、「現像中だちょっと待て!もう少ししたらでるぞ!」と、この場に及んでこれほど気持ちを煽る言葉はないだろう。

「千古のナゾ明るみに」…この見出しを付けた記者達も、これを超える表現がもっと欲しいと思ったことだろう。

だがモスクワは、写真の発表時期を明言しなかった。世界はしばしお預けを食らうことになる…。余談になるが、そのお預けの間にちょっと一服、紙面の中央にとても興味深い記事があるので引用してみよう。

| 初の宇宙人は ソ連人から ソ連パイロット語る (モスクワ十八日発UPI、共同)ソ連の有名なテスト・パイロット、G・セドフ大佐は十八日ソ連紙「ソビエト航空」紙上で「われわれは宇宙に入る最初の人間はソ連人であることを確信する」と述べた。セドフ大佐の予言は公式、非公式を通じてソ連としては最初の言明であるが、何時最初の宇宙人を送るかについてはふれていない。 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月19日(月)夕刊 一面】 |

セドフ大佐の言という形をとっているが、彼が実在の人物かどうかはわからない。だが、誰かが口を滑らせたという“失態”とは異なり、検閲を受けているはずの紙上で、活字の上でこのような言葉が明らかになるということは、ソ連が最初に人間を宇宙へ飛ばす野心を持っていることの現れとみてもよいのだろう。記事にもあるが、これがソ連紙上に現れた、有人飛行に対する最初の表明として興味深い。

また、「米に防衛手段なし」「使えぬ“迎撃ミサイル”」という見出しが気にかかるが、これは当時、米国が躍起になって開発しようとしていた迎撃ミサイルシステムのことだ。「ナイキ・ジュース」と呼ばれたそれは、もちろんソ連のICBMを迎撃するものだが、ソ連の“勝利”の脇で“使えぬ”と報じられるのが痛々しい。事実、技術的に当時はそれこそ全くの夢物語だったのだ。

◇

写真撮影を認めてから8日後の26日、ソ連はついに、月の裏側の写真を公表した。米国を中心にくすぶっていた失敗説は、この瞬間をもってして、完全に消え失せたのであった。

このタイミングは、既述したが、ソ連最高会議の開催に合わせたものだ。

発表は、日本では27日の朝だった。ここで参照している熊本日日新聞は同日付夕刊の一面に大きく載せてきたが、全国紙である朝日新聞は号外を出して速報した。その他の全国紙がどのような扱いをしたのかはわからないが、恐らく同じような対応で速報したことだろう。ここでは熊日と朝日の双方を掲げ、歴史的な瞬間に浸ってみることにしよう。

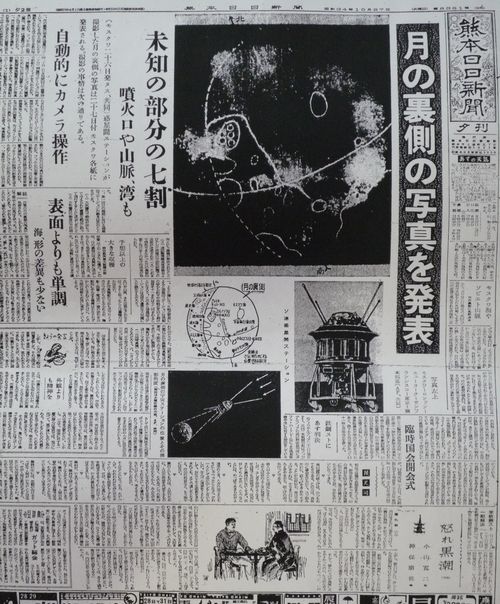

| 月の裏面の写真を発表 未知の部分の七割 噴火口や山脈、湾も (モスクワ二十六日発タス、共同)惑星間ステーションが撮影した月の裏側の写真は二十七日付モスクワ各紙に発表される。撮影の事情は次の通りである。  自動的にカメラ操作 一、月の裏側の写真は惑星間ステーションにより四十分間にわたり撮影されたものでかなり多数の写真が撮られた。フィルムの処理(露出、定着)は惑星間ステーション内で自動的に行われた。 一、月の裏側の写真を撮影し、それを地上に送るための装置は前もって立てられた科学的計画に基づき、モスクワ時間十月七日午前六時三十分(日本時間同日午後零時三十分)惑星間ステーション内部で始動のスイッチを入れられた。 一、惑星間ステーションは月撮影のために方位指向装置とフィルム自動処理特殊装置付きテレビ写真装置とを備えていた。写真撮影はステーションが軌道を回って月と太陽の中間にきて、月の地球から見えない部分の七〇%が太陽に照らされたときにタイミングを合わせた。そのさいステーションは月表面から六万ないし七万㌔の距離にあった。 特殊信号によってスイッチを入れた方位指向装置は、カメラ・レンズが月の裏面を向くようにステーションの方向を変え、写真設備が活動するよう指令を発した。 一、月の撮影は約四十分続き、二種類の大きさの月の写真が多数撮影された。フィルムの現像と定着は自動的に行われた。月の写真の地上への送信は特別の無線技術装置の補助によって行われた。 はっきりした中間調の映像を送るためテレビジョンが使用された。 一、ソ連科学アカデミーは月の裏側の噴火口、山脈その他の特徴に名前をつけるため委員会を設けた。 一、第一回の周期における惑星間ステーションの動きは次のことを示した。 (1)大気圏外で物体が前もって与えられた複雑な軌道に沿って飛行することに成功したこと (2)大気圏外の物体の方位指向という課題が解決されたこと (3)遠距離無線通信連絡およびテレビ画像の宇宙的距離での送信が達成された (4)これまで調査できなかった月の裏側の姿と他の多くの科学的成果が得られた 一、より正確になった軌道要素によると惑星間ステーションは発射の時から約半年間軌道を回り続け地球を十一または十二回まわることになろう。このあと惑星間ステーションは地球の濃密な大気圏に入り消失するだろう。 予想以上の大きな収穫 畑中武夫東大教授の話 想像以上の大きな収穫だ。この間、月の裏側の写真撮影に成功したという発表をきいたときは、あまりはっきりした写真資料は得られないのではないかと思っていた。しかし実際に裏側の大きな噴火口や山脈、または海などかなりはっきりと写ったことは驚嘆のほかはない。 また写真撮影の方法もポラロイドカメラ式のものとみられるが、撮影-現像-電送の一連の動作を自動的にやらせる機構はかなりむずかしいとされているだけに、この方面の技術も非常に進歩しているようだ。 表面よりも単調 海、形の差異も少ない 解説 待望の月の裏側の写真が発表された。しかもそれは予想以上の出来映えだった。何しろこれまで、だれものぞいたことのない“秘められた裏面”である。 たとえ鮮明な写真でなくても、表面の明暗がわかっただけでも大きな成果だとされていたのだが、四十数万㌔のかなたから送られてきた写真には、かなり細かく、月の“海”や“火口”がうつっている。フィルムの電送にも新しい方法が使われたようだ。 これらの写真で、月の裏側は表側よりも火山や海などの数も少なく単調だというが、月の生成のナゾなどは次第にはっきり解明されることになる。それにしてもこのようなすぐれた画像を得るため写真撮影と送信はどんな方法で行われたのだろうか。国際電電研究部の徳江正氏ら無線写真電送の専門家は、予想以上のできばえだとして次のように推測している。 撮影はかなり焦点距離の長い望遠レンズをつけたポラロイド式(一分間写真機)のカメラによるものだろう。六、七万㌔から直径三千五百㌔の月をとるには、三五㍉版で五百㍉のレンズが必要だという。 発表までは普通の銀塩感光剤だと宇宙線でカブリを生じるため簡単なテレビ方式だろうと一般には考えられていた。しかしタスの発表ではステーション内でフィルムの自動処理が行われたとなっているからカブリをどうして防いだか興味ある問題だ。ロケット誘導の正確さで証明されたソ連の電子技術の優秀さはこの歴史的な月の裏側写真でまたまた世界の人々に決定的な印象を与えたといえよう。 モスクワ海やソビエト山脈 月の裏側に名前決る (モスクワ廿六日発タス、共同)ソ連科学者筋から得た情報によると月の裏側で発見された直径約三百㌔の大噴火口は“モスクワの海”と命名された。“モスクワの海”は月の赤道の北側にあって北緯二十ないし三十度、西経百四十ないし百六十度に位置している。モスクワの海の南側は“宇宙飛行家の湾”と命名された。月の裏側の最初の名前は惑星間ステーションが七日に撮影した月の裏側の写真が地上に送られてからつけられた。 科学者筋では写真の予備的処理中にはっきり確定できたものだけが命名されたことを指摘した。月の裏側の噴火口、山脈、その他の月の部分を命名する特別委員会がソ連科学アカデミーの指揮下に設置される。 ソ連科学者の発表によると、撮影された大部分の南半球に、中央部の隆起した直径百㌔余りの噴火口がはっきりと識別され、これは“チオルコフスキー”と命名された。月の赤道の北側にある二つの噴火口はそれぞれ“ロモノソフ”(中央部が隆起)“ジョリオ・キュリー”と名付けられた。“ソビエツキー”山脈はこれら二噴火口の南側、赤道付近に向かって伸びている“メチタ”とよばれる海は月の裏側の端に沿って南半球に広がっている。 惑星間ステーションが撮影、地上に電送してきた数種の写真には月の表側の一部も含まれている。従って人類はこれまで部分的に観測していた月表面のいくつかの部分を完全に見ることができるわけである。いまや科学者たちは月の裏側に大部分が位置している“南の海”の実体やその他の月面の特徴の真の形状について知ることができた。これらの写真は地球から四十七万㌔㍍の距離から送信された。 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月27日(火)夕刊 一面】 |

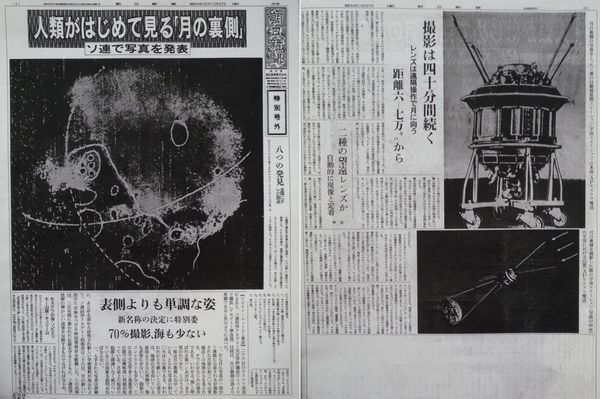

人類がはじめて見る「月の裏側」 【朝日新聞 昭和34年(1959年)10月27日(火) 号外】 |

ついに、全世界に月の裏側が公開された。人類が太古の昔から、さまざまな夢物語を紡ぎ上げてきた舞台が、科学の力で暴かれたのだ!

朝日は号外を撒いた…人々はわれ先こぞって取り合っただろうか…。

上の新聞中には記されていないが、米科学陣も「この写真に疑いは無し」との判断を下したこと、宇宙ステーションの成功を上回る衝撃を受け、呆然となったことなどが伝えられている。ではこの写真を目の当たりにした世間の人々は、どう思っただろうか…ただただ、ため息をついた人も多かったことだろう。だが一方では「…きたない画像だなぁ」と、少々拍子抜けした人も多かったと思う。記事には画質の素晴らしさが諸手を挙げて称えられているが、それがこれだとは…。

実のところ、専門家が見た画像はもう少し画質のよいものだった。しかもそれは、モスクワに近づくほど、よいものだった。というのも上の紙面の写真のキャプションには「モスクワ-ロンドン-ニューヨーク-サンフランシスコ-東京-熊本電送(AP、共同)」と記されている。つまりモスクワから西回りに途中何度かファクシミリリレーを経由し、しかも恐らくサンフランシスコ-東京間は短波による電送で伝えられている(太平洋海底有線の開通は64年)。これでは画質が極度に劣化してしまうのは無理もないことだったのだ。このことは、朝日新聞の写真が多少よいことからも伺える。

一方、特徴的な地形には早速命名を行っている。どれもソ連らしいものだが、それゆえ目を惹くのは「ジョリオ・キュリー」の名だ。マリー・キュリーの助手となり、後に彼女の娘婿となったのがジョリオ。これまた夫婦でノーベル賞を受賞した彼は、1958年に他界したばかりだった。西側の人物名を命名したのは、一見、ソ連の余裕の現れと見える。だがそれがジョリオだったのは、彼がフランス共産党員だったことが大きいだろう。フランスは西側とはいえ、戦後ずっと、冷戦終結まで、親ソ政権が続いていたのは忘れてはならない。

興奮の最中、記者達が一斉に電話へと走ったのは想像に容易い。糸川英夫、関口直甫、古畑正秋、荒正人、野尻抱影…の蒼々たる諸氏。ソ連発表と同時に鳴りやまぬ電話…彼らの書斎やオフィスはそうだったろうか。新聞、通信社はこぞって座談会を組み、録音にメモに忙しかった光景が想像される…。

| 暴かれたナゾの月裏面 座談会 写真は予想以上のでき 操作の技術は大したもの 千古のナゾを秘めた月の裏側の写真が二十七日朝(日本時間)発表された。その写真はいままで各専門家が予想していた以上の立派なもの。まさしく惑星間ステーションが放った満塁ホームランだ。人類の英知はこうしていままで未知だった世界を順次解明していくが、こんどの月の裏側の写真はどんな意義があるのだろうか。またこうした大きな学術的成果をもたらしたソ連の写真はどのようにして撮影され、通信されてきたか…共同通信社は糸川英夫(東大教授)関口直甫(東京天文台技官)中田美明(郵政省電波研究所電離層研究室長)久野久(東大教授)の各氏を招きいろいろな角度から語ってもらった。  カメラは二本立て? 司会 初めての写真としては予想以上のできばえだったようだが、いったいどんな方法で撮影し地上に送ったのだろうか。 中田 タスの発表を読むと、どうも一つはビデオテープ式、一つはポラロイド・カメラという二本立てでとったように思われる。 糸川 二百七十八㌔もあるステーションの大きさからみればそれも充分に考えられることだ。 司会 ソ連がいっているように、ステーションを月の近くで、撮影に都合のよい方向に向けたり、フィルムの現像、定着まで自動的に処理するのは、ずいぶん高度の技術が必要なのでしょうね。 糸川 月の近くで方向を変えるためには正確なアスペクトメーター(姿勢計)がいる。この精度さえよければ、あとは指令電波でステーションについているイボのような穴から噴射ガスを出して調整するわけだ。原理は簡単でも、実際にうまく成功させた技術の信頼度はやはり大したものですね。これに比べると、写真の自動的な現像、定着は太陽スペクトルのロケット観測でも行われているくらいだから比較的やさしいことだ。 電送距離問題でない 司会 発表では四十数万㌔の遠方から電送したというが、どうしてステーションが地球近くに帰ったときにしなかったのか。 中田 私は、ビデオ・テープを使った方はナマのテレビ中継で送り、ポラロイド式でとった方は近くに来てから送信させたのではないかと推定している。もっとも地上の受信機に性能のよい大アンテナを使えば、十万㌔から送っても四十万㌔から送っても大きな違いはない。電波のドップラー効果を考えれば、遠くから送る方が周波数のズレ分だけ受信周波数帯域を広げなくて住むので有利とさえいえるだろう。 ソ連、米を二年離す 司会 これにはどんなロケットを使ったと考えられますか。 糸川 一、二号とほとんど同じものだろう。 関口 打ち上げた方向なども変わってないですから。 糸川 推力は私の大ざっぱな計算では二百㌧になる。最終段の速度が地上三百㌔の高さで秒速約十一㌔、燃料は現在実用になっているものの最高をとり、地球の空気と引力による抵抗も考えると、最終段の一・五㌧の百三十五倍、約二百㌧になる。第一号のメチタが三段として百六十㌧-二百㌧と計算されているのでほぼこんなところだろう。米が七年後管制を目標にしている宇宙ロケット“ノバ”が推力三百㌧だから、すでにソ連はその三分の二に達したと考えてソ連はロケット技術で米国を二年引き離していると見ていいと思う。 意外に短い寿命 司会 ステーションの寿命の問題だが、月と地球を十二、三回まわって消滅するという発表はどう考えるか。 関口 こんどの軌道は、非常に複雑でなかなか予想がしにくい。結局、こんどもう一度、月に大接近する前に地球に衝突する確率が大きいというわけだ。この理由としては、一つはステーションに与える月の影響と、もう一つは地球と月とを含む共通の重心が地球の中心から三分の二くらい外側(地表面に近いところ)にあり、これが月の運行といっしょにずれるのでステーションの軌道も乱れてくるからだ。 司会 その乱れ方は人工衛星の高さによって違うのか。 関口 軌道が円に近い場合は影響が少ないが、こんどのような長円軌道だとこれが大きくきいてくる。 予想と違わない裏面 司会 発表された月の裏の写真を見てどう思ったか。 関口 想像したのと余り違いはなかった。この程度では月の偏率(注=月は完全な球ではなく地球に向かってやや飛び出した卵形とされ、その飛び出している率も天文学者の関心をひいていた)はとてもわからない。 中田 私はよくとれたと思う。惑星間ステーションから地球までの送信も巧みだと思うが、その点むしろモスクワからの電送の方がひどく拙劣なようだ。(笑声)走査線などが白く走っていてネ。 糸川 六万㌔の彼方からとったにしてはよくとれている。焦点距離二百㍉など二種類のレンズを使ったそうだが、固定焦点なんだからネ。 (以下略) 【熊本日日新聞 昭和34年(1959年)10月28日(水)朝刊 2面】 |

上の座談会でもちょっと論じられているが、衛星の運用もさることながら、写真技術の高さにも関心が高い。モスクワからの電送の方がよっぽどひどいとは、皮肉としては最高だ。この点については、朝日の記事にもう少し詳しく出ているので、後ほど引用してみることにしよう。

次は朝日新聞27日夕刊の記事だが、まずは、朝日の号外を食い入るように見つめる高校生の姿が印象的だ。この時、宇宙ファンになった人たちも多いだろう。ただこの記事では、今回の快挙が文学界、特にSFに多大な影響を与えることが語られている。

| 「夢の月」は壊れたが ソ連が月の裏側の写真を発表した27日朝、東京のさる高名の詩人に感想を求めたら「さっぱり興味ないね」と一言。イメージをこわされたといいたかったのかも知れぬ。たしかに、詩の世界は変わっていくだろう。しかしユメはこわされてもやっぱりうれしいと、宇宙に関心をよせる人たちは率直に喜びを表している。神秘-こんな言葉は新しい発見のたびに影を薄くしていくようだ。  科学の力を喜ぶ 月を人類共同財産に 荒正人氏談 文芸評論家だが、子供のころからの天文ファンでその方面の著書も多い荒正人氏は二十七日朝「人類史上画期的な事件だ」とつぎのように語った。 ◇東宝が月の裏側を基地にした「宇宙大戦争」という映画を企画していたが、月の裏面が紹介されて困っているということを聞いた。これは人間の科学が空想をついに追い出したという意味で極めて象徴的な話だ。昔から月の裏は大きくへこんでいる、あるいは大都会があって宇宙人が住んでいるなどといわれていた。私自身も空想科学漫画で月の裏を地球の未来人の基地にした。つまり月はかぐや姫の昔から人間の夢と空想の場所になっておりそのベールがはぎとられたわけだが、人類は夢を失ったより、現実の月を手近にとらえたことを喜ぶべきだ。 ◇天文学者の間では、月の表と裏はたいして変わらないという説と、地球の南半球と北半球ぐらいの違いはあるという両説があった。この写真を見たかぎりでは、裏と表に大した違いはないのではないかと思う。また去年辺り、ソ連の科学者が「月の噴煙を見た」といいだし、「生きている月」が話題になったが、くわしい写真が来れば、それもはっきりするのではないか。 ◇ソ連の月裏面に対する名前のつけ方は妥当だと思う。フルシチョフ海なんてのがなかっただけでもよい。キュリーの名を持ち出したのは、世界で一番共産党に好意を寄せていた科学者に敬意を払ったのだろうし、国際的なふくみを持たせたのだろう。しかし実際に月に行ったわけではないから、アメリカからはこの名前に反対がでるだろう。 ◇とにかくこれだけのことをやってのけたソ連の技術は、アメリカとの差が五年から十年あるような気がする。今後は月の名前だけでなく、所有権の問題が現実の問題となってくるだろう。月を人類共通の財産として使えるよう「宇宙法」というものを真面目に考えるべき時期だ。 また別の神秘現れよう 野尻抱影氏談 星の研究家野尻抱影氏=東京都世田谷区深沢町=はまた次のように語った。 素晴らしい。私は中学三年のときから七十四になるこの年まで、ざっと六十年の間空を見つめてきたが、まさか生きているうちに月の裏側が見られるとは夢にも思わなかった。これで思い残すことは何もない。ガリレオが望遠鏡を発明してから今年でちょうど三百五十年になるが、ガリレオがはじめて月をながめたのと同じような新鮮な感動をソ連の科学者たちも受けていると思う。ソ連が成功したことは素晴らしいが、これを政治の争いにまきこませたくないものだ。最近は宇宙を食いものにする“宇宙商売人”が多くなったのに腹が立つ。科学が月の美しさの正体を次々にあばいていくのはちょっとさびしい気もするが、一つ発見すればまた別の神秘な美しさが表れてくるものだ。とにかく、私は興奮している。 空想小説も台なし “宇宙もの作家” 矢野・原田氏談 日本でただ一つの宇宙もの作家の集まりの「科学創作クラブ」の矢野徹、原田三夫両氏は作家の目から見た、あばかれた「月の裏側」をこういう。 ◇今から五十年前、ドイツの雑誌に月の裏側には人が住んでいるというのがあった。月の表側は山があって非常に高いので空気がないが、裏側はへこんで空気がある。おまけにビルまで建っているだろうとあった。最近の月に関する世界的傑作は米国のウィリアム・キャンプベルの「月は地獄」だろう。ロケットが月の裏側に落ちて地球との信号ができず、歩いて表側に出る話。これは八年前に作られたが、このように月の裏側まで分かってしまっては幻想的な小説の面白みがなくなってしまう。 ◇月の純粋性が消えうせ、きたならしくなるばかり。そうなってはもはや小説にはならなくなる。それに人間が行ける可能性がでてきてはたいして興味もなくなり、火星をテーマにした方が面白い。第一、書いた小説が事実と食い違ってきては台なしだ。これから月をテーマにするなら「月が鏡であったなら」という調子のものは生まれずに、科学技術小説になっていくだろう。 【朝日新聞 昭和34年(1959年)10月27日(火)夕刊 7面】 |

作家の間でも“賛否”がわかれているのがよくわかる。やはり最大の“迷惑”を被ったのはSF作家ということか。「月の純粋性が消えうせ、きたならしくなるばかり」という言葉は極端だが、純粋な本音だろう。SFのFは“フィクション”のFだが、それは“ファンタジー”のFと言ってもよかった。だがルナ3号もそうだが、その前のルナ2号が月面に到達した時点で、ファンタジーの終わりが始まったのである。SFのSは“サイエンス”のSだが、この後は本来のサイエンス以上に科学的に、そしてそれは時代が下るにつれて先鋭化し、現代に繋がっている。

一方、月の裏側を見た喜びを素直に熱く語った記事が、次だ。

| “月の裏側を見たよろこび” 古畑正秋 人間到達の夢も よい時に生まれた幸福 いつ月をながめても、同じ模様の半面しか見られないということは、自然の宿命であった。地球上に動物らしいものが発生するずっと以前から、月は同じ半面を見せていたのであるから、向こう半面は神ならぬ身の知るよしもない世界であった。 私どもに、これほど親しまれている月の、しかも、地球に最も近い天体の裏側がわからないということは、天文学者にとってばかりでなく、すべてのひとびとに限りないわびしさをあたえていたことである。 さて、わたくしは、今朝(二十七日)の午前七時に、月の後ろ姿のナマナマしい電送写真をいちはやく見せてもらった。よき時代に生まれあわせた人間の幸福といったものをまず感じたことである。今度の成功は天文学者といわず、人類全体の喜びとして心からの祝福を送りたい。 太陽系の天体のなかで、半面しか我々に姿を見せていないというのは、月しかない。我々の月でも、地球以外の惑星から見たらこんなことにはならないはずである。親の地球にだけ後ろを見せないというのであるから皮肉である。 完全に人類の目から隠されている月の向こう半面は、それだけに何ともわれわれの好奇心の対象となっているのである。自然のままでは永久に見られない世界を、こうして人間の技術で知るようになったということは、何といっても驚くべきことである。今から三百五十年ほど前に、ガリレオがはじめて望遠鏡で月を見て、たくさんの噴火口などを発見した歴史的業績に比べても、今度の成功は比較にならないほどの大きな意義を持っているといえる。見方によっては、科学における最大の勝利であるといえるのではないか。 今度の撮影が月の向こう半面の三分の二に過ぎないものではあるが、それでこの成功の意義は少しも滅するものではないと思う。自然によってかくされた部分を、人類みずからの手で見ることができたということ、それで充分であろう。 科学上の成功というものは、当初は極めて幼稚なもので、それがしだいに改良されていくのが常である。近い将来に、より精巧な技術によって月の半面の姿を、あますところなく知りうるだろうことは、すでに時間の問題になったのである。 今度の写真を見て、向こう半面もこちら側とひどく大きな違いがないことがわかったことは、今までのわれわれの常識的な推定が違っていなかったといえる。ソ連の発表によると、こちら半面よりかなり平タンであるというが、この写真の程度ではそれを確認するのは無理ではなかろうか。 初めて接する月の写真としては、もちろんこれには電送のための不鮮明さも加わっていることであろうから、実際に得られた原写真はいま少しよいものであろうと想像される。 撮られた写真は、この他にも部分的なものがかなりあるだろうと推定される。噴火口や海が命名されていることは、それらの多数の写真を参考にして、判断されたものであろうと想像される。 月面の命名は、こちら半面は国際天文同盟で正式に行われていたが、今度の場合はソ連に命名権があることはだれしも文句をさしはさむ余地はないであろう。「モスクワの海」などという名前も、さもありなんと予想されていたところである。むしろ「ジョリオ・キュリー」あたりの名前をつけたことに、ある余裕をさえ感じられる。 月の裏面の模様やおおよその状態を知り得ただけでは、それによって直ちに月の幾つかのナゾを解くカギになるかどうかは、過大に評価することはできない。 月の状態とか、月の成因とかを研究する場合には、今までこちら半面をとくと観測してもわからなかったナゾが多かったのであるから、そうしたナゾは以前として残るであろう。 そうしたナゾを解くためには、月世界に安着できる観測ロケット、さらには人間の月世界到達というような夢が、早く達成されることを願っている。(東京天文台測光部長・東大教授・理博) 封筒を手に飛び出す モスクワ発表 待ちかねた報道陣 【モスクワ二十七日発=AFP】歴史的な月の裏側の最初の写真はちょうどモスクワ時間二十七日午前零時半(日本時間午前六時半)、この瞬間を待ちに待っていた報道関係者に配布された。新聞記者達はすでに半時間余も、タス通信の写真本部で待機していた。記者達はそれぞれ三枚の写真の入った封筒を一つずつ渡されたが、それは①月の裏側の写真②自動惑星間ステーションの写真③月の裏側を撮影している間の、月と惑星間ステーションの相対的位置および太陽光線の方向を示した図表の三つであった。 この封筒を手にした記者達は一斉に外に飛び出し、外に待たせてあった車に突進した。赤の広場から電信電話局まで全速力で突っ走った。彼らは電信電話局を占領し、ロンドン、パリその他世界の首都を大声で呼び出し月の裏側の秘密を見た第一印象の記事を送った。タイプがいつまでもけたたましい音を立てていた。 テレビで公開にアッと驚く 三分の紹介放送 【モスクワ二十七日発UPI=共同】ソ連は月の裏側の写真を二十六日モスクワ・テレビで約三分間にわたって初公開した。当初この歴史的写真は二十七日のソ連共産党機関紙プラウダや政治機関紙イズベスチアに初掲載されることになっており、タス通信もモスクワ時間二十七日午前零時半(日本時間同六時半)まで発表されないと報じていた。ところがモスクワ・テレビが二十六日午後十一時(日本時間二十七日午前五時)のニュース放送時間に紹介、視聴者をアッと驚かせてしまった。(以下略) 35㍉フィルムで プラウダ発表 【ロンドン二十七日発=AP】二十七日のモスクワ放送によればソ連共産党機関紙プラウダは宇宙ステーションの月面撮影について次のように述べている。 月の裏面撮影には、特殊の二つのレンズを使用し、四十分間を要した。写真は、ソ連科学者の設計した写真テレビジョン方式を使って地球へ送信された。宇宙ロケット三号に積まれた月撮影カメラは焦点距離それぞれ二百㍉と五百㍉の二つのレンズを備え、大きさの異なる二種の写真を撮ることが出来た。写真は自動露出調整器により三十五㍉フィルムで撮られた。映像はテレビ・フィルムと同じやり方で地球へ送られた。映像は電波でソ連科学者に送られたが、これは同時に宇宙ロケット三号自身の運動のパラメーター測定にも役だった。能力の低い無線送信機による超長距離の映像送信を確保するため、映像送信の速度は普通の送信機で使われる速度より数万倍落とされている。この方法によって、四十七万㌔の距離を超えて月の映像は送られてきたわけである。 (以後略)  【朝日新聞 昭和34年(1959年)10月27日(火)夕刊 5面】 |

「よい時に生まれた幸福」…自分がこの時代に生まれてよかったと心から実感しているこの言葉を自然と発してしまうほどに、古畑氏が感動し、満たされていることがアリアリと伝わってくる。一方、モスクワでは大勢の記者達がまだかまだかと待たされ、そしてついに封印が解き放たれた瞬間、母国へ向けて一斉に通信を開始している様が生き生きと伝えられている。

民間人で最初に月の裏側を見たのが、実はテレビを見ていたソ連市民だったということは意外だったが、これも落ち着いて考えればさもありなん、母国民を優先したソ連政府の粋な計らいと言えるだろう。

ところで多くの人々が、ソ連の写真技術について興味津々であり、そのからくりを推測する記事が翌日の紙面に出ている。これがまた一般紙にしてはなかなか詳しくて面白いので、関連する部分を引用してみよう。

| 何を語る 姿を見せた「月の裏」 月はおぼろ。そんな言葉があるが、ソ連の発表した月の裏側の写真は、まさにおぼろである。が、史上初めて、私たちは地上からは永遠に見ることのできない月の裏の顔を、かいま見ることができたわけだ。その意味では、宇宙ステーションの威力を、思い知らされたわけである。いった、この写真から何がわかるであろうか。いろいろな問題点をついてみよう。 (中略)  姿勢計測器を併用か 二段構えで月にカメラを向ける 月を撮影するには何といってもカメラをうまく月の方向に向けなければならない。宇宙ロケットが月の裏側へ回ったとき、ロケットがどこを向いているか、それを方向転換させて、カメラのレンズにどうして月を納めるかという二段の方法が故障なく働いたことが、今度の成功のカギだといえよう。 ロケットの向き(進行方向ではなく、頭がどちらを向いているかということ)をつかむためにアスペクト・メーター(姿勢計測器)を積んでいるものがかなりある。アメリカのディスカバラー、日本のカッパーなどもそうだ。今度の宇宙ロケットも当然積んでいると考えられる。姿勢計測器は十数種あるが、ロケットの軸が、地球の南北軸にたいしてどういう角度になっているかをキャッチするものだと考えていい。 ところで、この計測器が狂いなく働いていることが、次に方向を変える大事な前提だ。東大の糸川英夫教授は「それには一種類の計測器でなく、数種類の計測器を備えて、一つがうまく働かなければ次のピンチヒッターが働く、併用方式がとられたと思われる」という。 例えばジャイロを使って、地球の引力圏にあるときは地球の引力に対し、月の引力圏に入ったときはその引力にたいして一定の方向を保つもの、光電管を使って太陽や月からうける光によって姿勢を保つもの、振り子を使ったものなど。こういう数種の計測器を積むにはかなりの重量と推進力をもったものでなければならない。 また東京工大の岡本哲史教授は「光電管方式では装置が複雑で故障も多いのではないか。最も確実で簡単な方法としてジャイロによる計測器によったのだろう」と推測する。 今度のロケットは軸を中心にした回転運動をしていないので、ロケットの向きを確実につかむことが重要な条件になるわけで、方向を決めて写真を撮ることは、次の段階として月の衛星、月面着陸などの逆ロケット利用につながる問題だから確実性の強い方法が選ばれたと考えるのだ。 こうして向きがつかめると、方向回転である。これには普通考えられる瓦斯噴射が使われただろうと同教授は考える。圧縮窒素、ヘリウムなどのガスを噴射すれば、大気の影響がないから、比較的小さな力で充分だ。向きが決定すると月面に対する転換角度を計算、自動的に噴射装置を働かせる方法がとられたと考えるのが大体の推定だ。糸川教授は「方位決定や方向転換に関する限り、今度のロケットが特に新しい方式をとったとは考えられない。併用方式で確実にどれかが働くようにしたこと、それだけのスペースを使ったことに成功の原因がある」とみている。 “遅い電波”で送信 いったんテープにとる うつした写真をどのようにして地上へ送ったか-これは、専門家でなくとも知りたいところだ。 しかし、ソ連の発表だけでは、こまかいところまではわからない。そこで、NHK技研や電気通信研究所、電気メーカーなどの専門家の意見をくわえて、ソ連の写真電送技術を分析してみよう。 ソ連の発表によれば、まず月の写真をフィルムにおさめ、それをテレビ方式で地上に送ったという。いわば、ごくありふれた、ありきたりの方法である。しかし、各国の学者は舌をまいた。 まず、なぜ「ありきたりの方法」であるかをみてみよう。それには、テレビのニュースを考えるのがよい。テレビでニュースの画面を出す場合には、テレビのカメラを事件の現場に持ち込んで直接中継してもよいが、実際にはそういう大がかりなことはせず、一人のカメラマンが出かけていって、映画の撮影機で現場の写真をとってくる。それを放送局に持ち帰りフィルムを現像する。出来上がったネガフィルム(白黒が逆にうつっているフィルム)を焼きつけてポジフィルム(白黒が正しくうつっているフィルム)とする。これが仕上がりフィルムだが、これを映画の映写機にかけ、うつる画像をフィルム・カメラ(テレビ・カメラの一種)でとって送信機に送り、アンテナから発信する。その電波は家庭のアンテナで受けられテレビの受像機にうつるわけだ。(増の上部参照) ソ連の月写真電送もこれとよく似ている。まず、カメラで写真をとり、フィルムを現像する。宇宙ステーションの中は無重力状態だから、現像液を平ザラに入れておくわけにはいかない。だから、ノリ状にしておくかスポンジに含ませるか-とにかく、そういう工夫がしてあるだろう。だから、ネガフィルムが、そのまま幻灯機にかけられる。テレビのニュースの場合は人間や自動車が動いてくれないと困るから映写機でないといけないが、月写真の場合は、一枚一枚がきれいに出ればよいのであって、幻灯機でことたりる。そして、その幻灯写真をフィルム・カメラでとって送信機に送るのである。 ここで問題になるのは、このフィルム・カメラが、普通のものと同じかどうかということだ。ソ連の発表によると、画面を送る信号電波の早さは、普通のテレビの数万分の一だというから、フィルム・カメラのからくりも普通のものとは違うはずだ。 テレビの場合には、一枚の画面を役三十七万個の点にわけ、その各点の白さ黒さを電波の強さ弱さの信号に変えて発信する。しかも、一秒間に三十枚の画面を送るから、一秒間に発信される信号の総数は三十七万の三十倍、つまり約千百万個になる。テレビの場合は、画面を送る距離がたかだか百五十㌔だから、このような数多くの信号を毎秒打ち出しても大丈夫だが、月の近くから四十八万㌔も伝えるためには、一秒当たりの信号数を大幅に切り下げなければならない。そこで、ソ連の場合は、これを数万分の一に切り下げたのである。だから、一秒間に送られる信号数は毎秒千個以下。しかも写真を鮮明にするため、黒白の点の数を二倍の七十四万個にしたから、これを送るには、約七百四十秒、つまり十二分以上かかるわけである。これは、新聞社が遠い支局から本社への写真電送にかけている時間の約二倍である。だから日本の電子工学者の中には「テレビというより写真電送といった方がよい」という人もあるわけだが、ソ連が「テレビ方式」と発表しているところをみると、これは機械的な要素の多い写真伝送方式ではなく、やはりテレビ・カメラの走査(白黒の点をひろっていく操作)をグッと遅くしたようなものとみる方が妥当のようだ。 この“遅い電波”は地上で受信されて、いったんテープレコーダーに納められた。受けた電波をそのまま写真に戻したのでは、一枚きりしかとれないが、テープレコーダーに入れておけば、何枚も同じ写真をつくることができるからだ。テープの音の強弱を光の強弱に変えて、写真フィルムに順序よく当てていけば、宇宙ステーションの中にあるネガフィルムと同じものができるわけだ。 この技術について、日本の学者たちは「たいしたことではない。日本の技術でも出来る」というが、そのあとで、かならず「しかし……」とつけくわえる。それが各国の学者を驚かした理由である。つまり、これだけの装置を極端に小型化し、小さな宇宙ステーションの中に積み込んだ点なのだ。「ちょっとマネできません」と、みんなが舌をまくわけだ。しかも、わずかばかりの電池で、四十七万㌔も離れたところから送ったのだ。 二百㍉望遠で撮影か どのようなカメラで撮影したのだろうか。ソ連の発表は①宇宙ロケット三号につまれた月撮影カメラは焦点距離が二百㍉と五百㍉の二つのレンズを備え、大きさの異なる二種類の写真をとったこと②写真は自動露出調整器によって三十五㍉フィルムで撮影されたことを明らかにしている。この二つの内容から工業技術院機械試験所の浮田祐吉第一部長(光学部門)らの意見をまとめると、大体つぎのようなことになりそうだ。 撮影に使ったのはライカ判の三十五㍉カメラだろう。ソ連の光学機械は東独のツァイスなどの優れた技術を導入してすばらしい発達をとげているので、問題はないだろう。露出時間やシャッター・スピードは、ロケットが回転せずに月面を回るものとすれば、F三・五の絞りで五百分の一秒ぐらいでかなり鮮明度の高い写真がとれるはずだ。 月面は地表とちがって強い紫外線があるので無色(UV)フィルターは必要と思われる。ロケット内でフィルムの現像、定着は「ランド・カメラ」式のように粘液状の現像、定着液を用いればよい。 地球からみた月の角度は約三十分で、ロケットは地球よりも月に約六分の一の距離にあるから地球上に比べて六倍の大きさにみえる。これを二百㍉の望遠レンズで撮影すると直径十二㍉の像が得られる。三十五㍉フィルムの短い辺の長さは二十四㍉だから、このなかに直径十二㍉の月の像ができることになる。カメラのぶれを考えると、月の全体を撮影するには、この大きさが妥当なのかも知れない。五百㍉だと月の直径が二十五㍉になるので、月の部分撮影にはこれを使ったのだろう。 (以後略) 【朝日新聞 昭和34年(1959年)10月28日(水)夕刊 9面】 |

かなり細かいところまで推測されているが、まさかフィルムが米国製のものとは思いもしなかっただろう(詳細は「敵のフィルムで撮ったウラの顔」参照)。

ルナ3号の撮影した月の裏側は、20世紀を代表するにふさわしい歴史的なものである。そしてこの快挙は、政治的なレースとしてではない、宇宙開発の本当の面白さを一般人に圧倒的に印象づけた最初の出来事だったと、筆者は思う。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

熊本日日新聞(詳細は各記事ごとに明記)

朝日新聞(詳細は各記事ごとに明記)

…などなど。