灼熱の惑星に挑む(3)

3MVタイプの探査機でこれ以上の成果を得ることができないとはっきりすると、次世代型の探査機の開発へ向かうのは自然な流れであった。事実、一般工業機械省大臣セルゲイ・アファナシエフはそのような探査機の開発を指示していたが、結局、火星探査ミッション「M−71」「M−73」の探査機コンセプトをそのままベネラでも活用することになった。

この次世代型の探査機ミッションには「4V1」とプロジェクトコードが付けられたが、このコードが用いられることは殆どなかったという。

ソ連は、1973年の金星ロンチウィンドウに探査機を飛ばすことはなかった。勿論、4V1探査機の開発に専念していたからであり、恐らく西側も薄々感づいていただろう。

「次は、地表の撮影だな」と…。

◇

「ベネラ9号」「ベネラ10号」

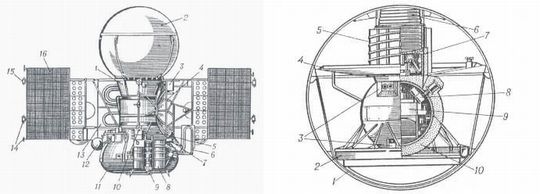

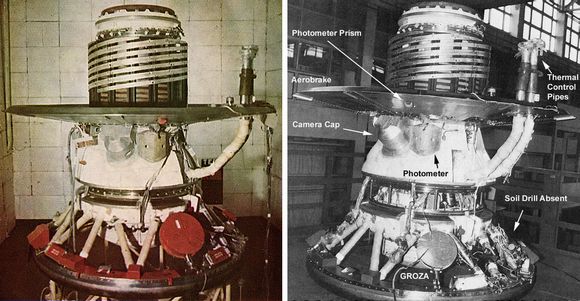

ラボーチキン設計局では、1975年6月のロンチウィンドウを目指して開発が続けられていた。上述したが、4V1探査機は着陸機の部分が大きく異なるだけで、母船は「M−71」とそっくり。下は全景と突入カプセル/着陸機の概要である。

<左・4V1全景>

(1)母船 (2)突入カプセル (3)科学機器 (4)ハイゲインパラボラアンテナ (5)燃料タンク (6)ラジエター配管 (7)地球センサー (8)スター(カノープス)センサー (9)太陽センサー (10)無指向性ローゲインアンテナ (11)制御機器搭載パート (12)姿勢制御ガスタンク (13)ラジエター配管 (14)姿勢制御スラスター (15)磁力計 (16)太陽電池パネル

<右・突入カプセル カットアウェイ>

(1)突入カプセル (2)着陸バンパーリング (3)科学機器 (4)エアロブレーキディスク (5)ヘリカルアンテナ (6)パラシュート (7)科学機器 (8)撮像カメラ (9)制御機器 (10)着陸機外殻

下は、探査機を正面と側面から見たものである。母船の高さは2.8mで、太陽電池パネルを両翼広げた際の幅は6.7m。突入カプセルの直径は約2.4mで、長方形の“ウィンドウ”がついているが、これは温度コントロール用のシャッターである(補足1参照)。

次に、着陸機の概要をまとめておこう。この極めて印象深い宇宙機は、「ルノホート」などと並んで“最高傑作”と呼んでも過言ではない。90気圧の高圧と500℃に迫る高温下では、二酸化炭素は超流動という特殊な状態にある。当時、この状態に対する素材の反応性はわかっていないことが多かったが、はっきりしていたのは、アルミやガラスは軟化し、プラスチックなどは溶けてしまうということだった。

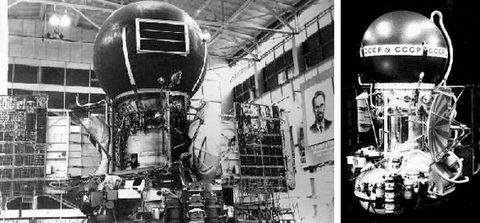

下はモックアップで、高さは約2m。当時は新素材であったチタンをベースとしたボディで、高圧に耐えるよう内殻は球形になっており、その直径は80cm。そしてそれを厚さ12cmの断熱材が覆い、その外側を外殻が覆っている。“シャンプーハット”のように見える特徴的な円盤はエアロブレーキで、大気を降下する際のブレーキとして作用する一方、機体の安定性も保つ。また、ヘリカルアンテナのリフレクターの役割も果たしている。

側面から2本、エアロブレーキに向かって伸びる煙突状のパイプは、予冷用液体窒素を流し込む配管。そもそも着陸機内部にはリチウム塩を利用した冷却剤が詰められているが、この予冷が温度耐久性を更に伸ばしている。予冷は、母船からカプセルが分離される直前に行われる。

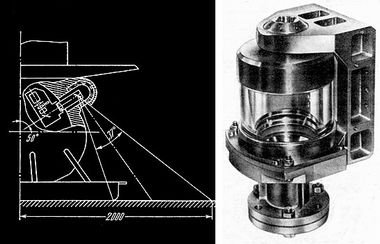

4V1ミッションの主目的は地表の撮影であったため、カメラが搭載されている。上のモックではわかりにくいが、ブレーキディスクの真下に取り付けられている。カメラは、正確にはスキャナーで、ルナ9号に搭載されたものとほぼ同型が2台取り付けられていた。1台の視野は180度で、これが2台、中心対称に取り付けられており、360度撮影をするようになっていた。

左下はその位置関係と視野を示した模式図(Don氏による)で、右下はカメラ窓。カメラ窓は厚さ1cmに達する水晶でできている(ガラスだと溶ける)。

ちなみに、このカメラの設置場所は大きな問題のひとつだったという。それは、ディスクの上に取り付けたら地平線まで撮影できるが足下が撮影できず、逆に下であれば足下ははっきり写せるが遠方が入らないというジレンマだった。しばしの検討の後、結局、ディスクの下に取り付け、180度の視野の隅に遠方が入るようにすることで妥協したのだという。

なお、地表は暗い可能性が高いと考えられていたため、足下にハロゲンランプが4個取り付けられている。この電球も水晶だろう(?)。

画像は115×512ピクセルのパノラマであるが、ルナ9号のそれと比べると非常に小さい。これはデータの送信レート(3.5秒/1ライン)と着陸機の耐久時間(約30分と想定)から決められたものであった。送信は2つのチャンネルがそれぞれ毎秒256ビットの速度で行い、母船の中継を経てリアルタイムで地球へ飛ばされる。一方、同時に母船のオンボードレコーダーにも記憶され、後に地球からの指示で再生できるようになっていた。

天辺は母船へデータを送信する、円筒形のヘリカルアンテナ。この円筒の内部にはパラシュートやいくつかの観測センサーが入っている。

撮像系以外には、小さな風速計やガンマ線スペクトロメーター、ガンマ線デンシトメーター、赤外線フォトメーターなどが搭載されていた。勿論、温度計と圧力計は言うまでもない。

このうち特徴的なのは、ガンマ線デンシトメーターだ。これは直径4cm、長さ36cmの円筒形をしており、上の写真ではペンキを塗るローラーのような格好をしている。着陸後、アームが横に倒れ、先端に取り付けられたメーターが接地する。

この円筒の中にはセシウム137放射線源と3個のガイガーカウンターが挿入されており、セシウムから放射される放射線が岩石に当たり、散乱されたそれをカウンターで検出するのである。この値が、岩石の組成を分析する上で重要なデータとなるのだ。

このデンシトメーターは大気降下中も作動するようになっており、大気散乱も計測するようになっていた。

一方、雲の広がりを調べるため、比濁計が備えられていた。比濁計とは、液体や気体中の粒子を透過する光の割合を計測する装置で、これを用いると浮遊粒子の濃度を知ることができる。刻々と降下する中での計測により、雲の垂直分布を知ることができる。

4V1探査機は全重量が5033kgで、うち着陸カプセルが1560kg。この中の着陸機は660kgである(この数値はベネラ10号のもの。9号では全重量が4936kgと若干軽い)。

最後に、着陸フェーズについて見ておこう。

母船は金星にアプローチすると、周回軌道に入る2日前に突入カプセルを切り離す。カプセルはそのまま金星へ落下していき、高度100km付近で大気圏突入を開始するが、この時の突っ込み角はおよそ20度前後。そのため加わるGは以前のベネラに比べると小さく、約150ないし180G程度である。

母船は金星にアプローチすると、周回軌道に入る2日前に突入カプセルを切り離す。カプセルはそのまま金星へ落下していき、高度100km付近で大気圏突入を開始するが、この時の突っ込み角はおよそ20度前後。そのため加わるGは以前のベネラに比べると小さく、約150ないし180G程度である。

続いて、カプセルの天辺からパラシュートが展開し、そのまま暫く降下した後、カプセルの上半分だけが外れ、続いて着陸機からパラシュートが伸びる。この時点で、まだカプセル下半分はくっついたままである。

間もなく、カプセル下半分がドロップし、それまで付いていたパラシュートが切り離され、更に別の3連パラシュートが展開、充分な減速を維持しつつ、着陸機を安定させる。

…この時点で、着陸機は高度50kmまで降下している。まだ全体の半分しか降下していない。

ここまではいわば、ノロノロとした降下を続けてきた。この領域に漂う雲をしっかり観測するためであったが、雲が切れるともはや、何時までもうろうろしている必要はない。

ベネラの着陸フェーズで、スペクタクルなのはここからだ。着陸機を吊っていた3連シュートを切り離すのだ。

つまり、高度50kmからパラシュート無しで一直線に落下するのである!

これは、着陸機に働く大気抵抗と浮力の合力が、重力と釣り合っている状態。理屈で言えば簡単だが、金星の大気は軽自動車級の物体を支えるほど濃密であるということを改めて思い知らされることに、感嘆せずにはいられない。

筆者はかつて、シータがパズーの目前に降りてくるシーン(映画「天空の城 ラピュタ」)を連想したことがある。舞い降りるベネラ…金星人は、駆け寄ったであろうか…しかしそれは女の子ではなく、無骨な金属の塊であったのだが…。

ただし、“舞い降りる”とは言っても、ランディング時の速さは時速20〜30km。自転車で走っていて電柱にぶつかる際の衝撃と同程度のそれに耐えるため、リング状の着陸脚は破壊型衝撃緩衝材になっている。自身が潰れることで衝撃を吸収するのであるが、それでもなお、強い衝撃が全体を襲うのは間違いない。

右上の模式図を見ると、最後は地上すれすれでパラシュートを切り離しているように見えるが、実際は行程の残り半分がこの自由落下なのである。

ところで。カプセルを切り離した母船の方は、そのままでは自身も金星に突っ込んでしまうので、適切なマニューバで軌道をそらす。その後、金星の間近で逆噴射を行い、周回軌道に入るのであるが、これにも工夫がなされていた。

着陸地点は昼の域であったが、この場所からは直接地球へシグナルを送ることができない。そのため母船での中継が必要なのだが、その母船も充分な時間、着陸地点の真上に“ホバリング”していないといけない。

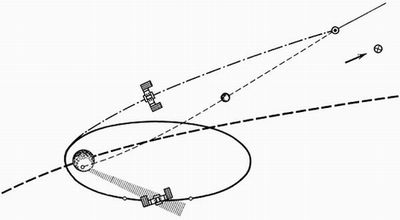

下は、カプセルの分離から周回軌道投入までを描いた模式図である(Don氏による)。図では太陽は右下の方に位置し、地球は右上・矢印の先の方にある。母船はカプセルよりも先に金星へ到達して周回軌道へ入るが、カプセル突入時にできるだけ長時間“ホバリング”ができるよう、長円な楕円軌道を描くように投入される。

こうすると、長時間、母船から着陸機が可視範囲に入っていることになるのだ。

左下は組み立て中の母船を背中側から見たもの。左右に広がるパネルの中央にはラジエターのパイプが見え、その両側にはスパイラルを描いたヘリカルアンテナが見えている。このアンテナは着陸機のデータを受信するもので、この辺は「M−71」「M−73」と全く同じだ。

右上はチャンバーでテスト中の着陸機。近寄る作業員と比べると、その大きさがわかる。

◇

4V1探査機も2機用意され、それぞれプロトンロケットで打ち上げられた。1975年6月8日に第1号機が、同14日に2号機が打ち上げられ、双方とも金星遷移軌道への投入に成功した。ソ連政府は各々「ベネラ9号」「ベネラ10号」と発表、世界中がその旅路を見守ることになった。

そしてこれを皮切りに、プロトンはこの後、それまでの失敗がウソのような連続成功を続けることになる。

モスクワ放送、それにプラウダなどソ連紙は、ベネラの動向を刻々と伝える。全ては順調で、期待が高まる。

同10月20日、ベネラ9号は金星の目の前へ到達した。切り離された突入カプセルは一直線に突っ込み、母船は軌道修正と姿勢制御を巧みに行いながら先に周回軌道へと入る。2日後、母船が近金点を通過した頃、カプセルは大気圏突入を開始した。

秒速11km程で突入したカプセルは、猛烈な高温とGに耐えながら減速していく。間もなく、一連のパラシュート展開をこなし、雲の観測を行いながら、更に降下を続けていく。一方母船は、途切れることのないデータのストリームを、地球へと送信し続ける…。

クリミア・エフパトリア深宇宙通信基地。管制チームはここで、一部始終を固唾を飲んで見守っている。シグナルは強く、データは確実に送られてきている…全く、マルス・ミッションとは大違いだ…。

高度50km付近で、吊っていた3連パラシュートが切り離され、自由落下を開始した…これらも全て、シグナルのドップラー偏移から把握されていた。

「最後の着地は大丈夫か…」

誰もが、待ち続ける。

やがて。突入開始から約75分後…温度や圧力の変化が止まった。着陸した瞬間だった!

気圧は90気圧、温度は455℃。ベネラを迎える世界は、相変わらず過酷だ。

観測が早速始まった…迫り来るタイムリミット、1分も無駄にはできない。着陸から2分後、カメラ窓のキャップが外れ、着陸脚のライトが点灯、地表の撮影が始まった。一方、ガンマ線デンシトメーターのアームも地表に倒れ、測定を開始する。その他の機器も測定を行い、それらはデータ化され、続々と地球へ送信された。

勿論、画像の送信が最優先であったことは言うまでもない。観測データは画像データの間に混ぜられて送信された(補足2参照)。

地表の画像が完璧に現れたのは、着陸から1時間後であった。そこにいた者達は、誰もまだ見たことのない世界を初めて見るという栄光に授かった。これは、ルナ3号が月の裏の撮影に成功した時と同じだった。

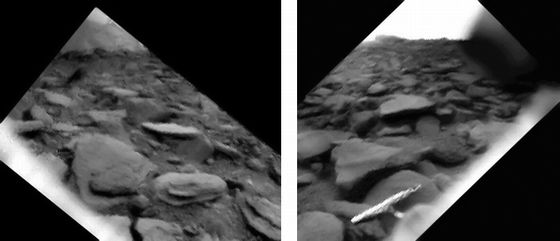

そしてそれを見た誰もが驚いた…ゴツゴツとした岩場が彼方まで広がる世界だったのである!

下はその画像である。左右に地平線が写し込まれているが、それを見ると彼方まで岩場が続いているのがわかる。その後の画像分析で、水平線は300m先であり、着陸した場所は火山(もしくは丘)の山腹で、15ないし20度の傾斜地であることが明らかとなった。岩石は玄武岩で、これはベネラ8号が着陸した花崗岩地帯とは異なる。

また、岩石の影が見えていることから、太陽光が地表に比較的よく届いていることも伺える。岩石は風化を受けた形跡が見えない(崩れたり、その砂が散っていたりしない)ため、地質学的に若いか、もしくは風化が殆ど生じないかのどちらかであろう。岩の大きさは大きいもので約35cm程度。

(下は、上の画像の両端を切り出し、人間の目で見た状態に近くなるよう処理を施したもの(Ted氏による)。高画質化の処理も施されている。ガンマ線デンシトメーターが右の画像の下部に見えている。)

残念なことに、2台のカメラのうち1台はキャップが外れなかったようで、画像を取得することができなかった。

着陸から53分後、通信が途絶えたが、これは母船が可視範囲から外れたためと見られている。恐らく着陸機は、もう暫く地表からデータを送り続けていたことだろう。

◇

後続のベネラ10号は10月25日に金星へ突入、9号と同様のプロセスで大気を降下し、着陸に成功した。着陸場所は9号から2200kmほど離れた所と考えられている。地表の気圧は92気圧で、温度は465℃であった。

10号は9号と全く同じプロセスで観測を行った…これまた、カメラキャップが1つ外れず、360度パノラマが得られないところまでそっくりであった。

管制部では、再び驚きの声が上がった…地表は9号のそれと全く異なっていたのだ!

そこは、玄武岩という点では同じだったが、平野だったのである。ゴツゴツした岩の代わりに、フラットな一枚岩の上に乗っているような感じであった。また、着陸機は“後ろに傾いて”(岩に片足乗せ仰け反った感じ)座っており、想定以上に遠くの地平まで見渡していることも判明した。

電波は着陸から65分後に途絶えたが、これまた、単に母船が可視範囲から外れたためと見られている。

着陸機の設計は、パーフェクトだったことが証明されたのだ。

ソ連は世界へ向けて、この成果を高らかに発表した。未だかつて誰も見たことのない光景に、人々は感嘆する…そこは火星と違い、灼熱・高圧・超乾燥の3拍子そろった究極の天然圧力釜。ソ連の成功はもはやイデオロギーの壁を超え、ただただ、拍手で迎えてしまう快挙であった。

ただし、第一報で公表された画像は、上のものよりもだいぶ荒い、ノイズ混じりのものであった。これは処理が間に合わないというのもあるだろうが、成果を横取りされないようにわざと低画質にした可能性もある。現代でもそうだが、重要性をはらんでいそうな画像はどこの国もリリースを控える…。(画像のキャプション“обработка

иппи ан ссср”は、「ソ連情報通信研究所による処理」の意。日付は1976年2月28日に画像処理が行われたという意味だろうか。)

◇

世間に大きな衝撃を与えるには画像一枚で充分だが、ベネラは大気の組成など、余り目立たないが科学的には重要な成果も上げた。特に比濁計は、雲が3層になっていることと、その最下層が高度50km程度であることを明らかにした。

また、ベネラ9号と10号着陸機は、質量分析器を搭載した初めての惑星着陸機であった。だが雲で汚染されたのか、得られたデータは双方ともかなり疑わしいものであった。

また、ベネラ9号と10号着陸機は、質量分析器を搭載した初めての惑星着陸機であった。だが雲で汚染されたのか、得られたデータは双方ともかなり疑わしいものであった。

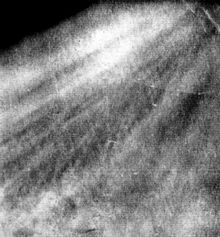

一方、母船にもカメラが搭載されていた。撮影は予定通り行われ、数多くの画像が取得された。これは雲を撮影するもので、大気上層の大規模な分布や運動を掴むことができる。実際、赤道では雲はぶ厚く、極に向かってスパイラルを描いていることが判明している。

しかし、リリースされているのはごく僅かである。右はその一枚であるが、雲の様子がよく映し出されているのがわかる(Ted氏による)。残りの画像は一体どこへ…?

◇

「ベネラ11号」「ベネラ12号」

ラボーチキン設計局では、次のロンチウィンドウである1977年をパスし、その次の1978年におけるチャレンジを目指していた。この間、搭載科学機器を増やすなど、着陸機を更に向上させるべく努力していたのである。

ミッションコードは再び「4V1」とされた。「V−78」というような命名がわかりやすいのだが…。

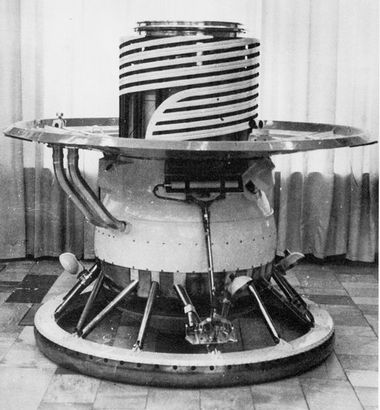

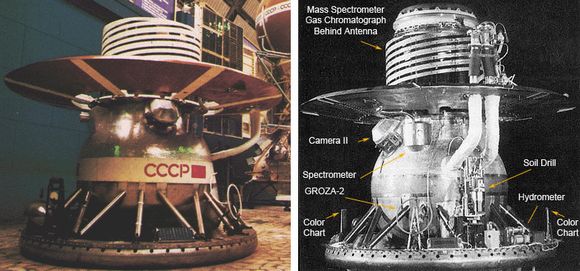

下は、組み立て中の“新・4V1”着陸機であり、外観は殆ど変化がないが、細部が先代と比べかなり複雑化しているのがわかる。中央がむき出しになっているが、この時点ではチタン製のシールリングがはめられていない…恐らく組立の最終段階と思われる。この姿から、殻の厚さもよくわかる。

搭載科学機器が大幅に増えたことで、それを制御するシステムも大きくなり、当然だがバッテリーも巨大化した。科学機器のいくつかは着陸脚の上にむき出しのまま乗せられているのが、いかにもソ連っぽい。

蛇足だが、これらがクリーンルームで製作されていたと考えるのは少々苦しい。普段、米国の探査機がピカピカのクリーンルームで組み立てられる様子を見慣れているせいか、下のワンシーンはちょっと呆れる。左の画像など、背後のタイルが風呂場かトイレを連想させる…目地の汚れなど、“クリーン”っぽさのかけらもない…。

科学機器はお馴染みの圧力計や温度計の他、混濁計や質量分析器、ガスクロマトグラフ、X線蛍光スペクトロメーター、電波実験装置、加速度計、風速計、光電管(Photometer)などなど。上の画像で“GROZA”と記された装置は直径25cmの低周波受信アンテナ。またエアロブレーキディスクに埋め込まれた“Photometer

Prism”は360度回転するプリズムで、そこから光が光電管に導かれ、頭上の光度測光を行う。質量分析器には先代の失敗を受け、大幅な改良が加えられている。

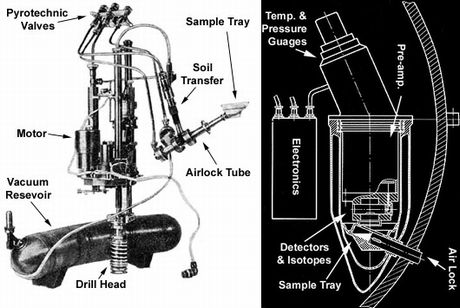

興味深いのが、掘削ドリルとペネトロメーターが搭載されていることだ。中でも特に目を引くのがドリルだ。

下図・左はシステムの全体像で、非常に複雑な格好をしている(Don氏による)。ドリルの先端(Drill Head)はモーター(Motor)によって回転し、約2分間地表を掘削する。粉砕されてできた土は吸い込まれてエアロックチューブ(Airlock Tube)に入る。吸い込みの際には、火薬式のバルブ(Pyrotechnic Valves)が開き真空槽(Vacuum Resevoir)と繋がり、ドリルの先から真空槽へ生じる流れで土が移動する。土がエアロックチューブへ入るとサンプルトレイへ移る。

サンプルトレイは機体内部に入っている(図・右上)。トレイの真上にX線蛍光スペクトロメーターが位置しており、分析が行われる。

ドリルの配管引き回しがとても興味深い。どのように土が吸い込まれていくのか、その時気体の流れはどうなっているのか、いろいろ想像してみると面白い。

ちなみにこのドリルシステムを開発したのは、かつてコロリョフの盟友だったウラジミール・バーミン。バーミンはバイコヌール宇宙基地の整備に直接関わった人物で、土木機械の開発にも手腕を発揮した男であった(開発史24参照)。その腕を、この小型ドリルでも存分に振るったのである。

ところで今回のミッションでは、母船の周回軌道投入は見送られた。というのもロンチウィンドウが厳しいため到着スピードが速く、周回軌道投入の逆噴射燃料が足らないからであった。そこで、金星を焦点とした双曲線を描くフライバイを行い、着陸機からの信号を地球へ中継しつつ惑星間空間へと抜けていく軌道へ投入されることになった。金星を周回はしないが、着陸機からの可視範囲にできるだけ長時間入るよう、仕向けられたのである。

また、母船にも多くの科学機器が搭載された。詳細は割愛するが、その中にはフランス製のガンマ線/X線検出器や、高エネルギー粒子検出装置が含まれる。特にこれらの検出器は、1960年代から存在が認知されていた「ガンマ線バースト」を検出するのを最大の目標としていた。

“新・4V1”探査機は燃料込みの重量が4940kg(この数値は資料によって微妙に異なる)で、このうち1000kg近くが燃料である。着陸機自体の重量は先代より約100kgほど重くなったが、勿論、科学機器とバッテリーの大型化のためである。なお、観測機器を納めるスペース確保のため、パラシュートが少々簡略化されている。

着陸フェーズは先代と同じ。高度50kmでパラシュートが切り離され自由落下するが、着陸までに要する時間は約1時間である。

その姿見て明らかだが、今回の探査機にはむき出しの観測機器がとにかく多い。中には大気上層でのみ機能すればそれでよいものも含まれるが、ドリルのように地表で機能しなければ意味がないものもある。これが可能となった背景には、極限状態でも劣化しない素材が開発されたことがある。いや、それを可能にすべく力が注がれたために、素材が開発されたと言ってもよい…宇宙開発の奥の深さを改めて感じさせられる。

一方、地上の通信施設も大幅に増強されたが、これは大量の通信データを高速でやり取りするためのバックボーン強化であった。先代では毎秒256ビットであったが、今回は毎秒3000ビットが予定されていたのである。

実はこの裏には、カラー画像を取得するという挑戦があった。カラーは、数種類のフィルターを通して撮影した複数の画像をコンポジットして実現する。そのため短時間で大量のデータを送信しないと間に合わないのだ。

なお、今回は地表を照らすランプが搭載されていない。ベネラ9号/10号で、地表が充分に明るいことが判明したからだった。

◇

新・4V1探査機も2機用意され、それぞれ1978年9月9日および同14日に打ち上げられた。全てのプロセスは順調に進み、両機は無事に金星遷移軌道へと投入され、それぞれ「ベネラ11号」「ベネラ12号」と発表された。

両機とも極めて順調に飛行し、金星までの道中、母船の科学観測機器が様々なデータを取得した。ガンマ線バーストは27回検出され、120回の太陽フレア、20回の太陽X線バーストが観測された。途中、ベネラ12号が11号を追い抜いた。最後の軌道修正は12号が同12月14日、11号が同17日に行われた。

12月21日、ベネラ12号のカプセルが大気圏へ突入、降下を開始した。全てのプロセスは正常で、タッチダウンまで50分を要したが、この降下時間は4V1シリーズの中では最長のものとなり、詳しい大気観測を行うことができた。また、タッチダウンの際に高い砂ぼこりが舞い上がり、それが落ち着くまで25秒ほどかかったことが光電管の測光から判明している。

12月25日、今度はベネラ11号カプセルが大気圏へ突入した。12号は昼の域に着陸したが、11号は約800km離れた夜の域に突入した。これまた全てのプロセスは順調で、地表にタッチダウン!だが12号と異なり、砂ぼこりの舞い上がりは確認されなかったようである。

ちなみに両機とも高度12.5km付近で、急激な放電現象を起こしている。この時の観測データはどれも振り切れる値を示していた(補足3参照)。

着陸は、成功した。しかし、その後の活動は余りにも絶望的なものであった。

◇

今回のミッションで最も期待されたのは、地表のカラー撮影であった。そのために撮像系は改良され、通信レートの大幅アップとそれを実現するハードウェアの強化が行われたのだ。

ベネラ12号着陸機は、カメラのキャップを外し、地上の撮影を開始した…はずだった。

管制部では、シグナルの到着をまだかまだかと誰もが待ちかまえている。

テレメトリーは、キャップのリリースを示していた。画像の受信が始まったが…なんと、データが入っていない!

待てども待てども、画像データが出現しない…管制部に重い空気が漂い始めた…。

テレメトリーを確認する…カメラは正常に機能しており、スキャンはきちんと行われている。

「おかしい…」

画像データをよく見ると…何かが映っている?…そう、それは“真っ暗”のデータだ。

もはや、カラーも白黒も関係ない。管制チームの一員は、コンソールに肘をついて顔を覆う。溜息をつく…。

つまり、外れたはずのレンズキャップがどうやら外れていないのだ。それも、2個のカメラ共だ!

なんということだ…後に判明したことだが、キャップの固定が締めすぎだったのである。不用意に外れないようにとの対処が、かえって仇になってしまったのだった。

その上、新機軸であったドリルは、掘削はしたものの、土壌の吸い上げに失敗していた。ペネトロメーターは着陸の衝撃で壊れ、機能しなくなっていた…。

しかも最悪なことに、数日後、後続の11号も全く同じ事態に見舞われたのである。

着陸機は、大気降下中の観測は完璧にやり遂げていた。改良された質量分析器を始め、全てはきちんと機能していた。ただ、着陸後の目玉となるはずのシステムが…。

ソ連政府は当初、「画像の取得に成功した」と報じた。しかし、現物がリリースされる気配がない…やがて、「夜の域に着陸したため、画像の取得ができなかった」と翻した。だがそれもおかしい…着陸機にはランプが搭載されているはずで、撮影は可能だったはずだと西側の誰もが思ったのだ(補足4参照)。

ただ、限られたものではあったが、一定の科学的成果を上げることができたのは幸いだった。特に、雷の存在が直接確認されたのは大きな成果だった。

これは、上述した“GROZA”と呼ばれる低周波受信アンテナが大きな力を発揮したことによる。雷は様々な電磁波を放射するが、中でも強いのが数十キロヘルツの低周波。これを受信することで、雷電の有無を確認することができるのだ。

2機とも、高度32kmから2kmの範囲で多くの雷電を検出した。その数、ベネラ11号では25回だが、12号では1200回に達する。12号の場合、着陸後も15分間程、上空で放電が起こっていたようである。ただし雲の高度が高いため、地球で見られるような“落雷”は起こっていないものと考えられている。

ベネラ11号は95分間、12号は110分間データを送信してきた。両者が途絶えたのは母船が可視範囲から外れたためであり、実際はもっと長く機能していたと思われる。

ドリルやペネトロメーターの故障に関連しては、着陸脚に機器をゴテゴテと乗せたためバランスが不安定になり、回転し、着陸の衝撃が強くなってしまった可能性の高いことが明らかとなった。これを克服するには少々時間が必要となり、次のロンチウィンドウはパスすることが決定された。

時代は、80年代に入ろうとしていた。米国の探査機「ボイジャー」が外惑星を目指し、「スペースシャトル」が初飛行を迎えようとしていた、そんな頃だった。

◇

「ベネラ13号」「ベネラ14号」

打ち上げのロンチウィンドウは1981年10月〜11月で、内容はベネラ11号、12号と殆ど変わらない。ミッションコードは「4V1M」と与えられ、“M”は“Modification”(改良)の頭文字を意味している。

このミッションでは、母船にそれまで搭載されていた磁力計や太陽風センサーなどが省略された。その一方、搭載機器の一部は改良が加えられたものが採用されている。また、着陸機に搭載される機器も改良され、より高い精度でデータが取得できるものとされた。特に水蒸気の測定は大気や雲の属性を決定する上で重要なもの。それまでの観測では米国のそれと矛盾するケースもあったため、測定器は特に注意深く開発・製作が行われている。

また、前回のミッションで大きな成果を上げた“Groza”は、改良版の“Groza2”が搭載されている。これには低周波受信アンテナの他にマイクロフォン、そして地震計も含まれる(マイクロフォンはGronzaにも含まれていたと言われているが詳細は不明)。

左下はラボーチキン博物館に展示されている4V1Mのモックアップで、右はモックを向こう側から見たもの。カメラはそれまでと同様に2台搭載され、真下には参照用のカラーチャートが取り付けられている。この画像ではわかりにくいが、大気流の安定性を確保するため、着陸脚/バンパーに歯車状のギザギザが刻まれている。

ちなみにモックに描かれた「CCCP」は、実機には描かれていない。あくまで外部向け“展示用”である(これは右奥に見える突入カプセルの胴に巻かれた「CCCP」も同様)。

今回も、母船はフライバイによる中継飛行を行う。

用意された2機の4V1Mはそれぞれ1981年10月30日および同11月4日に打ち上げられた。全ては滞りなく進み、ソ連政府は「ベネラ13号」、「ベネラ14号」と発表した。

◇

ベネラ13号は1982年3月1日、金星へ突入、着陸に成功した。今回は搭載された加速度計より着陸速度が正確に算出され、その値は秒速7.5m(時速約30km弱)。最初の着陸で大きくバウンスしたことも明らかになった。温度は457℃で圧力は89気圧。

主要な観測はただちに始まった。レンズキャップは今回は2個とも外れ、カメラは地表の撮影を開始した。それは赤、緑、青、透明の4種類のフィルターを通したパノラマ画像を1枚ずつ取得し、地球へ送信する。カメラは2台であるから全8枚であるが、通信レートの高速化がそれを可能としている。

一方ドリルは掘削を開始し、3cmの深さまで掘り進む。取得されたサンプルは吸い上げられ、エアロックの中で冷却と減圧の後、機体内部へと導かれて、X線蛍光スペクトロメーターで分析が行われる。

これは勿論、これまでもそうであったが、時間との戦いでもある…機体は耐久30分の見込みで設計されている。着陸機がゆっくりと、優雅にアームを伸ばす火星探査機などとは訳が違う。

ドスーンとハードランディングした金属の塊は、ボトボトッとキャップを放り出し、中ではカメラが地表を睨み、ガチャガチャとフィルターが回っている。外ではペネトロメーターが地表に突き刺さり、ドリルはウィンウィンと回転。バキュームポンプが吸い上げた土壌はX線分析へ…なんとも慌ただしい姿だ。

着陸機はもはや、“全自動ラボラトリー”と呼ぶのが相応しい。

「着陸機は岩が転がる大地に、静かに着陸している。着陸の際、火山性微粉が舞い上がった。空はオレンジ色で、大地、岩、それに砂は黄緑色をしている。」

…モスクワ放送は着陸成功をこのように伝えた。そしてその大地が、下の画像である。

真下に転がっているのがレンズキャップ。上段の画像で、左に見える地表に突き刺さったアームがペネトロメーターで、地表の固さや電気抵抗を測定する。ちなみにこのペネトロメーターは“Prop−V”と呼ばれており、「マルス」に搭載されていた“Prop−M”と同じく、ケムルドジアンによる設計。ただProp−Mの場合は自走したが、Prop−Vは突き刺さるだけである。

着陸脚には歯車状のギザギザが見えるが、この役割は先記した通り。着陸の衝撃で砂をかなり巻き上げたこともわかる…脚の上に被さっている。

上段の画像をよく見ると、カメラの真下の着陸脚の上に五角形の物体がある。これはレーニンの肖像が刻印されたメダルだ。

画像の右側には細長い白黒の板が見えるが、これはカラーチャート。カラーを合成する際に参照されるものであるが、このチャート自体が高温と圧力で変色を起こしている。勿論これは予想されていたことで、テストチャンバーでも変色テストが行われたものの、うまくいかず、正確な色合いは出せなかったという(下はカラー化された一枚)。

ベネラ13号は実に127分間…2時間もの間、信号を送り続けてきた!カメラはカラー画像を1セット取得すると、再び撮影を行う。こうして取得された画像は、視界の変化を見るのに極めて有益だ。下の2枚は1時間の間隔で取得されたものであるが、脚に積もった砂の変化が非常によくわかる。

これと、搭載されたマイクロフォンの風を切る音などから、地表に吹くそれは極めて弱い(毎秒0.5m程度)ことがわかった。

一方、姉妹機であるベネラ14号は同3月5日に着陸に成功した。着陸地点は13号から約1000km程離れたところで、温度465℃、気圧93気圧。玄武岩台地と見られている。なお、ベネラ14号、13号の両機もまた、11号、12号が経験した高度12.5kmでの不可解な“ショック”に見舞われている。

14号は着陸後、ただちに観測と画像の取得を開始した。やはり、一番の関心は地表の画像である…レンズキャップは両方とも外れ、360度パノラマが期待できた。

刻々とデータが送られてくる…やがて、地表の風景が目の前に現れた。

そこは、何とも表現のしようがない大地だった。まるで押しつぶした粘土を貼り合わせたような…孤立した巨石は見あたらない…砂もあるようだが、量は少ない…。

もう一台のカメラが撮影した画像が現れた。だが、ざわめき立つ管制部…。

「おいおい…」

「誰かあれをどけに行って来てくれないか!」

…そんな冗談も出ただろうか。苦笑いした者もいただろう…彼らが見たのは、これだった。

何と、ペネトロメーターがレンズキャップに被さっていたのだ!

恐らく誰も考えなかった、いや考えても「まず、あり得ないだろう」と思われたであろうハプニングが、現実に起こってしまったのだ。ペネトロメーターは正常に機能し、データを取得している。だがそれは、キャップの測定データだった。(補足5参照)

金星人の嫌がらせ、か…?(笑)

◇

ベネラ13号と14号は、貴重なデータをもたらした。詳細は割愛するが、13号の着陸地点は地球では少ないカリウムリッチな玄武岩で、14号のそこは、地球の大洋底に見られるような玄武岩であった。同じ玄武岩でも両者はかなり性質を異にすると考えられている。

主成分は、ケイ素、アルミニウム、マグネシウム、カルシウム…などである。岩盤の固さは比較的軟らかく、軽石程度と見られている。

地表に転がる岩は風化を受けた形跡が殆ど見られない。恐らく地表の平均風速は小さく、風化作用が起こらないものと考えられている。

一方、大気の明るさに変化が観測されたが、これは雲の動きに連動したものであろうと考えられている。ただ、地表で太陽の姿を見ることはできないであろう。

低周波受信アンテナとマイク、地震計が一体となった「Groza 2」は、今回も成果を上げた。特にマイクはレンズキャップが外れる音、ドリル、土が吸い込まれていく音などもバッチリ拾っていた。特にドリルの音は激しいものであった。

地震計は、13号のそれは何も感知しなかったが、14号は2回のイベントを検出した。ただしそれは、着陸機自体が発した振動という説もある。

質量分析器はアルゴンの存在を検出したが、これは興味深い。アルゴンの存在は火山やプレートテクトニクスと関連があると考えられており、金星でもそのような可能性があることを意味する。だが後年のレーダー観測では、そのような活動の形跡は一切見つからなかった。恐らく太古の地殻活動で生じたものが、今でも大気中に閉じこめられているのであろうと解釈されている。

大気は極めて乾燥している。水蒸気は地上50km付近で0.2%であり、地表では殆ど皆無に近い。また、母船がフライバイの際に行った観測で、大気上層に、かつて水が存在したことを示す痕跡を発見している。したがって、太古の昔には水が存在したが、今では失われてしまったと考えられる。

金星着陸に初めて成功したのが1970年。それから10年にわたり続けられてきた一連の挑戦は、完全成功で幕を閉じたのであった。

◇

現在のベネラたちはどんな状態なのか…30年近くが経過しようとしているが、今なお、そこにあるのは間違いないだろう。ただし、焼けるものは焼け、溶けるものは溶けてしまっているだろうが…。それらが30年間極限の環境下にさらされて、どう変化しているのか見てみたいものでもある。

ベネラ計画はこの後、「ベネラ15号」、「ベネラ16号」でレーダーマッピングミッションが行われた(1983年)。しかし、劇的な着陸ミッションの後で、周回軌道ミッションはどうも興味が半減するのも事実。科学的成果としてはこれまた非常に有益なものが得られているが、当連載では一旦、ここで話を打ち切ることにしよう。これらについてはまた別の機会に扱ってみたい。

ソ連はベネラ15号、16号ミッション遂行中から、次のベネラミッションを練っていた。それは「V−84」と呼ばれたもので、金星大気に気球を浮かべ、大気運動を調べるというものであった。だが、これは間もなくハレー彗星探査計画と抱き合わされ、大型の国際ミッションへと性格を変え、名称も変更された。

その名を、「ベガ」という。

※謝辞

ベネラの詳細や関連画像は、“Soviet exploration of Venus”のDon P. Mitchell氏よりご提供頂きました。Don氏はベネラ研究の第一人者で、素晴らしいサイトを運営されています。

Special thanks to Mr. Don P. Mitchell, for much of information and permission

to quote and reuse.

※謝辞

ベネラ撮影画像の一部はTed Stryk氏よりご提供いただきました。画像処理を専門にされる氏のサイトには素晴らしい画像が記載されています。http://www.strykfoto.org/

Spacial thanks to Mr. Ted Stryk, for permission to quote and reuse pictures.

※補足1

ベネラのモックアップがモスクワのラボーチキン博物館に展示してあるが、それらのカプセルではシャッター窓が省略されている。また、実機では母船からカプセルの上部に伸びるパイプが装着されている。これは着陸機に予冷を与える液体窒素のパイプ等と考えられる。

シャッター窓は太陽の方向を向いており、カプセル内の温度に応じて開閉が行われるようになっていた。ただ疑問なのは、金星突入の際、このシャッターが下になる可能性はなかったのかということだ。重心は低くなっていたのだろうが…冷静に見れば結構無茶でもある。

※補足2

下はベネラ9号が送信してきた生データを画像化したもので、スキャンの方向は左から右(Don氏による)。左側に入った無数の縦線は天然のノイズではなく、復元の際に同期が取れていないために生じたもので消去可能なもの。また、等間隔に立つラインが、挟み込まれた観測データのテレメトリーである。

※補足3

1978年には米国も金星探査機を打ち上げた。「パイオニア・ビーナス」ミッションがそれで、2機の探査機「パイオニア・ビーナス1号」及び「同2号」が金星へ向かった。詳細は割愛するが、2号に搭載されていた3機の小型突入機がやはり高度12.5km付近で同様の現象に見舞われている。この時にも詳細な分析が行われたが、現象の特定には至っていない。

※補足4

事の真相が明らかになるのは、グラスノスチが始まってからである。ベネラ11号/12号がドリルを積んでいたこと、キャップが外れず撮影ができなかったこと、この時既にランプも取り払われていたことなどが明らかになった。

※補足5

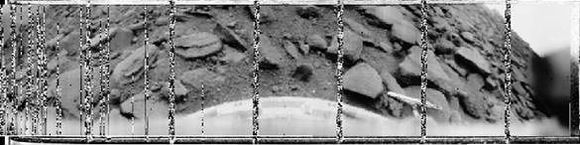

下は、ベネラ14号の画像を処理したもの(Ted氏による)。キャップの上に乗ったペネトロメーターがわかりやすい。地表は地平線まで非常に滑らかであり、まるでハケで掃いたような感じである。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

“Soviet exploration of Venus” by Don P. Mitchell http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm

“Russianspaceweb.com” by Anatory Zak http://www.russianspaceweb.com/index.html

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина http://www.laspace.ru/rus/

“Russian Planetary Exploration” by Brian Harvey, Springer Praxis, 2007