惑星への道は開かれた(1)

20年以上も前、「知られざる世界」というテレビ番組があった。筆者の思い出話で恐縮だが、当時小さかった私はいわゆる“テレビっ子”で、毎週日曜(?)夜7時だったか、この番組も見ていたものだった。子供には結構ショッキングな内容も多かったように思うが(笑)、それでも欠かすことはなかった。

オープニングの背景に、野生動物の狩りシーンや発掘されたミイラ、ジャンボに背負われたシャトル(「エンタープライズ」?)やパイオニア探査機などが使われていたのが懐かしい。

プログラムで今でもよく覚えているのは、ソ連のマルス・ベネラ計画のドキュメンタリーだ。宇宙開発に興味のある方なら、ソ連がいかに火星、そして金星へ情熱を捧げていたかよくご存じと思う。次々と探査機を飛ばし、ついに惑星へと到着したのだった。

金星探査ミッション「ベネラ」は、前半は地表に到達する前に壊れてしまうのだが、しかし号数を追う毎に地表までの距離を確実に縮めていく。そしてついに、「ベネラ7号」が地表へ軟着陸を果たすのだが、そこは温度500℃、大気圧90気圧という過酷な世界で、着陸後わずか数十分でカプセルは壊れてしまう極限の場所だった。だがソ連は果敢に挑む。今度はカメラを搭載した着陸機を飛ばし、「ベネラ9号」が初めてその地表の姿を電送してきたのだった。

一方、火星探査ミッション「マルス」。マルス1号は火星へ向かう途中で信号が途絶え、2号は大気圏突入に成功したもののパラシュートが間に合わずクラッシュ、3号で初めて軟着陸に成功する。だが、僅か20秒足らずのうちにその信号は途絶えてしまったのだ。

ベネラ・シリーズの一連のミッションを繋げると、それだけで、過酷な世界へ挑んだ冒険物語の出来上がりだ。一方、火星一番乗りにもかかわらず、たった20秒の電送を残して壊れてしまったマルス3号は、これまたどことなくミステリアスだ。歴史に残る華麗な働きをした米国の「バイキング」と比べると、マルス・シリーズに美しさはない。だが、懲りもせず何度も挑み、ついに成功するのもつかの間、途絶えてしまったことなど、真相はどうだったのか、むしろバイキング以上に興味をそそられずにはいられない。

思えば筆者は、サイエンスとしての惑星探査への興味はパイオニアやボイジャー計画で駆り立てられたが、エンジニアリングとしての興味は、テレビ番組で見たマルスやベネラがきっかけだったと思う。

ソ連は60年代中頃~80年代末の約20年間、数多くの惑星探査機を打ち上げた。それらは火星や金星へ向けたものであったが、特に70年代~80年代の金星探査はソ連の独壇場で、素晴らしい成果を挙げたこととして知られている。前号までの無人月探査衛星に引き続き、もう暫く有人宇宙開発を離れ、その辺を探訪してみたい。

◇

惑星探査について、政府レベル、すなわちソ連共産党中央委員会へ最初の提案が行われたのは1958年6月5日付けの書簡で、提出者はおなじみ、セルゲイ・コロリョフ。それは「最も有望な外宇宙探査計画」と題されたもので、そこでは「火星や金星へ無人探査機を送る」「実現するため、R-7を4段ロケットに改造する」という項目に続けて「究極的には、月、金星それに火星へ人間を送る」といったことが記されていた。これを実行する上での技術開発にも触れられており、そこでは早くもイオンエンジンが提案され、また、地球との長距離通信技術の確立が謳われていた。

スプートニク1号の打ち上げが1957年10月で、それから半年の内に惑星探査の可能性を訴える幾通かの書簡が党へ送られている…コロリョフとその仲間達の行動は早かったのだ。ロケットの具体的な改造もスプートニク1号の成功直後に始まり、デザインが決定している(開発史19参照)。

しかもコロリョフはこの時、火星への衛星打ち上げ可能期間(いわゆる「ロンチ・ウィンドウ」)である1958年8月に間に合わせようとしていた。だがさすがにそれは厳しく、その案は断念されている。

1958年から59年にかけ、月探査「ルナ計画」と並行して、火星探査機を1960年10月、金星探査機を61年2月に打ち上げることが検討された。時間は充分で、余裕を持って準備できると判断されている。

ちなみに当初は、ダイレクトに惑星を狙う軌道が検討された。ここで言う“ダイレクト”とは、「パーキング軌道を用いない」という意味である。射点から打ち上げ、ただちに地球圏を離脱する軌道であるが、これだとペイロードの重量も制限され、しかもウィンドウの幅が極めて狭い。

そこで発案されたのが、「パーキング軌道」であった。一旦地球周回軌道へ打ち上げコースティングを行い、適切なタイミングで上段エンジンを点火し、遷移軌道へ入るのである。これを採用するとウィンドウは大きく広がる上、ペイロードを一気に2倍増大させられることがわかったのであった。

この辺のアイディアは、ルナ計画でも必要とされたもの。パーキング軌道の実現は両者を成功に導く重要な技術であったが、ロケット開発では相当の苦戦を強いられている(開発史21参照)。

また、探査目標は火星と金星、両方が定められ、並行して進められることになった。ほぼ同一の探査機をそれぞれ違う対象に飛ばすだけのことであり、予算も別々に進めた場合に比べ、単体の際の2割増し程度で抑えることができるとされたからであった。しかも更に具合のよいことに、2機各々を両惑星に、同時に到着(61年5月の第3週)させることができそうであったのだ。

具体的な計画はコロリョフの部下達によって練り上げられ、ミッション・コードは「1MV」とされた。「M」は火星を意味する“マルス”(Mars)のM、「V」は金星の“ベネラ”(Venera)のVである。火星探査に関する計画書にコロリョフがサインしたのは1960年2月28日だったが、その後のタイムラインはバタバタしたものだった。すなわち、2週間で設計を終え、4月には製作に入り、6月に組み上げ、8月にテストを行い、9月には射点へ送るというものであった!

このプランは「火星探査ミッションに関する宇宙機の設計について」というタイトルで、同年3月15日、ソ連科学アカデミー副議長ミスチスラフ・ケルディッシュに承認されている。ケルディッシュはコロリョフのパトロンでもある重要な人物であるが、この時はまだ副議長であった。

プランに盛り込まれた科学計画および機器は次の通り;

・焦点750mmカメラによる火星面の撮影。解像度は3~6kmを目指す。

・赤外線観測による生物や有機物の確認。

・紫外線分光計

・磁力計

・イオンセンサーおよび微小隕石センサー

…など。打ち上げ日時としては、1960年9月27日がベストと定められた。

ここではまず、「マルス・ミッション」について暫く追ってみよう。「ベネラ・ミッション」については改めて続号で眺めることにするが、必要に応じてベネラに関する事柄にも触れていくことにする。

ミッション「1M」

「1MV」の火星探査ミッション「1M」は性急なものであった上、惑星間飛行のナビゲーションなど、工学的チャレンジも多かった。更には、太陽系空間の物理状況などに関するデータを収集するのも目的であり、そもそも惑星間長距離通信技術の確立自体がその1つだった。

今では既知の事柄も、その殆どは米国も含めて無知に等しかったのだ。

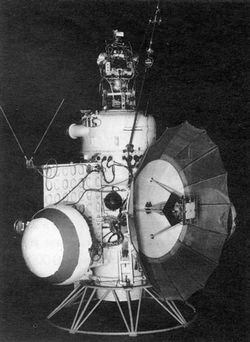

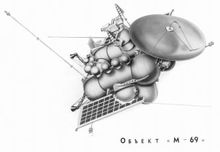

右はその探査機であるが、これは同時に進められていたベネラ探査機(後の「ベネラ1号」)と同型。高さ約2m、円筒の直径は約1mで、重量は約640kg。搭載科学機器は10種類。2平方mの太陽電池パネルで電力を発電し、銀・亜鉛バッテリーに蓄えられる。カメラは月の裏を撮影したルナ3号と同型で、画像は直径2.3mの高利得パラボラアンテナ(裏側に設置)で地球へ送信される。カメラ以外の科学機器はむき出しで装着されていた。

右はその探査機であるが、これは同時に進められていたベネラ探査機(後の「ベネラ1号」)と同型。高さ約2m、円筒の直径は約1mで、重量は約640kg。搭載科学機器は10種類。2平方mの太陽電池パネルで電力を発電し、銀・亜鉛バッテリーに蓄えられる。カメラは月の裏を撮影したルナ3号と同型で、画像は直径2.3mの高利得パラボラアンテナ(裏側に設置)で地球へ送信される。カメラ以外の科学機器はむき出しで装着されていた。

コロリョフは当初、3機飛ばし、2機はフライバイ、1機は着陸を目指していた。実際に着陸機とパラシュートも開発され、モックアップでテストが繰り返されたが、使用に耐えるものにはほど遠かったようで断念、フライバイの2機に留められた。

(天辺に付く半球の物体が、着陸カプセルとされる。しかし具体的な分離機構など見あたらないし、脱着可能な雰囲気もしないのだが…機体丸ごと突入する案だったとも言われている)。

また、通信設備も整備が進められていった。スプートニク1号の時は13の簡易追跡ステーションが作られたが、勿論それでは惑星間通信は不可能。1958~59年のルナ計画もあり、深宇宙通信ネットワークの整備は急務であったが、その第1番基地として選ばれたのはクリミアの「エフパトリア」と呼ばれる地域だった。選んだのはコロリョフであったが、彼は既に57年の段階でここを本命に定めていた。

余談だが、1958年9月より直径22mのパラボラがここで稼働を開始していたとされているのだが、同年10月、ルナ3号のシグナルを受信したのは10m×10mに並べられたヘリカルアンテナ群だった(開発史20参照)。詳細はわからないが、パラボラというのは実はこのヘリカル群のことを指すのかも知れない。事実、当時のソ連の資料は規模や場所の機密保持のためわかりにくく記してあるといい、詳細が曖昧なのは致し方ない。

クリミアでの巨大パラボラ建造は着々と進んだが、全てが整ったのはウィンドウが開けて1週間後で、しかも打ち上げに最良とされた日の前日だった。

◇

通信設備の充実について、この際もう少し触れておこう。1963年から68年にかけて「サタン」と呼ばれる直径33mの大型パラボラが、70年代にはいると1979年にかけて「クバント」と呼ばれる直径80m級のアンテナが建造された(「クバント」は当時、世界最大の大きさであった)。

一方、8枚のパラボラを束ねた「プルトン」と呼ばれるアンテナが2基据えられた。1基は直径16mのパラボラを8枚並べたもので受信用として(右)、もう1基は直径8mを8枚並べたもので送信用として使用するものである。

一方、8枚のパラボラを束ねた「プルトン」と呼ばれるアンテナが2基据えられた。1基は直径16mのパラボラを8枚並べたもので受信用として(右)、もう1基は直径8mを8枚並べたもので送信用として使用するものである。

コロリョフはプルトンを造るにあたり、ターンテーブルなどに、廃棄になった戦艦などのパーツを流用することを考えていたようである。だがアンテナは非常にセンシティブなものであり、結局、専用に造らざるを得なかったと言われている。

プルトンの送信出力は120kWで、3億キロの彼方にシグナルを送ることができるとされた。この強力設備から放たれた電波は、金星では15Wで受信できたと言われる。

また、モスクワにミッションコントロールセンター(「ツープ」管制部)が1974年にオープンするまで、エフパトリアに管制部があった。現在はモスクワのツープがそれとして広く認知されるが、当時はエフパトリアがアンテナ施設・兼・管制センターであったのである。

衛星追跡センターはソ連全土に整備されていったが、さらに、アンテナを搭載した船が3隻用意された。これは民船を買い上げ改造したもので、ロケットが飛行するパーキング軌道に沿って、南大西洋を中心に派遣された。ただ、船は大型アンテナを搭載できず、悪天時は利用できない上、米国など西側にミッションを感づかれやすいという欠点もあった。事実、米国にとって追跡船の行動は、ソ連の企てを推察する上での重要なターゲットだったのである。

◇

当初から性急だった探査機製作は、やはり、納期が迫るにつれて苦しいものとなっていった。ロンチウィンドウが開ける9月20日の段階で、通信系がテスト中に不具合を起こし調節と改良に時間がかかるものとなった。それが完了し組み立て工房に運ばれると、今度は撮像系も絡めた不具合が発生した。

テストを行う。機器に不具合が発生する。原因を検討する。機器を外す。調節と改善を行う。装置を再び探査機にセットする。テスト再開。別の不具合が発生する…同じ事の繰り返し…。17時間ぶっ通しで格闘した末、ミスをしていたことを申し出る者もいた。改善が進まない事態に、爆発寸前の者もいた。

そう、いつ打ち上げてもよい期間に入ったにもかかわらず、探査機はバイコヌール到着はおろか、モスクワの組み立て工房さえ出ていなかったのである…。

しかも具合の悪いことに、日数が経過するにつれ、打ち上げ可能ペイロード重量が減少していった。日付が進むことに伴うタイミングのずれ、そしてロケット能力の条件より、最大積載量が小さくなっていくのだった。これに対応するため、まずカメラと関連機器が降ろされた…どうせ火星に着いたときにも機能しないだろうとさっさと見捨てられたのだ。続いて紫外線および赤外線分光計が降ろされたが、これは関係者を失望させるものだった…生物の存在を確かめる重要なセンサーだったからである。

一連の決定に、打ち上げを監督する国家委員会は何のためらいも無くゴーサインを出している。とにかく飛ばすことが目的であったとはいえ、科学的目標からすれば、もはや一体何をしにいくのかわからなくなっていた…。

2機の機体がバイコヌール入りしたのは、10月8日のことであった。

第1号機が同月10日、打ち上げられた。だが第2段・コアステージ燃焼中、激しい震動でジャイロのピッチコントロールが不能に陥り、失敗した。続く2号機は同14日に打ち上げられたが、第3段が点火せず、墜落した。

1Mミッションは、完全な失敗に終わった。しかしそこから学ぶべき事はとても多く、次のステップへ進むにあたり貴重な体験となったのも間違いなかった(補足1参照)。

◇

コロリョフは1961年1月、より改良した探査機のプランを練っていた。当時は史上初の有人宇宙船「ボストーク」の打ち上げ直前で多忙を極めていた時期でもあり、探査機の構想はその合間を縫って練られたものであったに違いない。

同年4月11日、ガガーリンが無事に地球周回を果たすと、彼らには1ヶ月の休暇が与えられた。しばしのリフレッシュの後、部下に対し1MVに続く探査機を具体的に設計するよう指示を出したが、それが「2MV」と呼ばれるものであった。

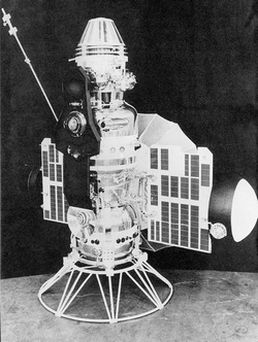

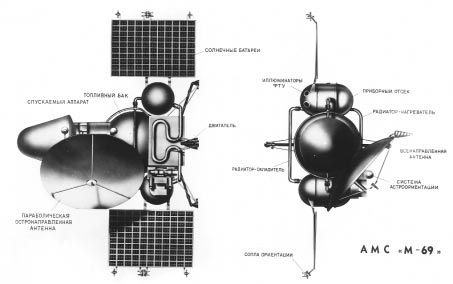

探査計画のコンセプトは1MVとさほど変わらないが、ハードウェアの点で“着陸機”とわかる代物を搭載した点は大きな違いであった(下画像・左は1962年に打ち上げられた「マルス1号」で、右は1965年に打ち上げられた「ベネラ2号」。前者はフライバイが目的であるため着陸カプセルがなく、後者は着陸カプセルが底部に装着されている。なお、金星探査機「2V」は62年から65年にかけて何機も打ち上げられたが、全てパーキング離脱失敗ないしコンタクト・ロストの憂き目に遭っている。詳細は続号で)。

この探査機は、1MVより大型化している。中央の円筒ボディは長さ3.3m、直径1mで、太陽電池を両翼広げた際の幅は4m。円筒ボディの内部は2パートに分かれており、上半分(2.7m)をガイダンスと推進系が占め、下半分(60cm)を科学機器が占める。トップはジンバル機構になった推進エンジンで、軌道修正を行う。

目立つパラボラは直径1.7mのハイゲインアンテナ。アンテナ系としては他にミドル/ローゲインのホイップアンテナが装着されている。ひときわ長く見えるブームは磁力計である。

電力は太陽電池で賄いバッテリーに充電されが、これも1MVと異なり、ニッケル・カドミウムバッテリーが使用されている。

また、温度対策が刷新された。1MVではシャッターを開閉することで機内の温度調節を行ったが、効果は芳しくなかった。そこで2MVでは、配管を走らせるガス・リキッドクーラントシステムが採用されている。太陽電池パネルの端に付いている半球がラジエターで、放熱・吸熱パイプの走る場所に応じて色が白黒に塗り分けられている。一方、着陸機の温度対策は、対象が火星と金星で異なる。火星の場合は送風ファンで、金星の場合はアンモニア冷却装置になっていた。

航法システムは、1MVでは地球から発した電波を利用する電波航法(船舶が用いていた「ロラン」と同原理)であったが、2MVでは太陽-地球センサーに基づく航法が取り入れられている。

ミッション「2M」

火星探査ミッション「2M」も当初は、金星探査「2V」と同様、打ち上げロケット「モルニア」の不具合に祟られた。1962年の1年間で2Vは3機打ち上げられたが、どれもロケットの不具合で地球の引力圏を離脱できず、2Mも3機打ち上げられたが、地球を離脱できたのは1機のみだった。

余談だが、62年10月24日に打ち上げられた2M・第1号機はパーキング軌道に入ったものの、上段エンジンの爆発のため粉々になった。米ソはこの時「キューバ危機」(10月15日~28日)のピークを迎えており、2Mの爆発は米防空司令部を緊張状態に陥れた。ただ冷静かつ迅速な分析で、デブリが自国の衛星や領土にダメージを与えることはないと確認されたという。

探査機開発部門は、運用すらできないうちに衛星を潰されていく…イライラはピークだったに違いない。だが、ロケット部門もそれは同じだったはず。当然各方面からの風当たりは強かった訳だが、計画が中止に追い込まれなかったのも、現場の士気を維持できたのも、コロリョフの政治力と統率力に他ならない。

1962年11月1日、バイコヌール宇宙基地を轟音と共に離陸するロケットがあった。それは火星を目指して打ち上げられた2M探査機で、全ては滞りなく進み、最大のネックであるパーキング軌道離脱も成功した。ちなみにこの日、指揮官であるコロリョフ親方は病気で寝込んでいたため、ボリス・チェルトックが代わりを務めている。

打ち上げ翌日、クリミアの天文台は14等級で輝く探査機の撮影に成功した。350フレームを超える画像が取得され、確かに地球重力圏を離脱する軌道を辿っていることが確認された。また、磁気圏を通過する際には高レベルのイオン粒子が、また、完全に抜けた後は太陽風が検出されている。

ソ連政府は世界に向けて、それを「マルス1号」と発表した。

マルス1号は重量895kgで、基本スペックは先に述べた通り。目的は火星フライバイで、飛行中の機内温度や圧力、科学機器の観測データといったテレメトリーはエフパトリア基地から可視範囲に入った際にダウンリンクされる。ダウンリンクに要する時間は1時間程度で、最初の6週間は2日おきに、その後は5日おきに行われる。ジョドレルバンクも受信する手筈になっていた。

微小隕石センサーは太陽電池パネルに装着されており、パネルに衝突したダストなどを感知するに充分な感度を持っていた(震動センサーのようなものか?)。

カメラシステムは、それ単体で32kgの重量を有したが、この重量は探査機に搭載されたものとしては前にも後にも最大。35mm広角と750mm望遠レンズを備えており、フィルムの現像から焼き付けまで一貫して行い、それをスキャンし電送する方式。これはルナ3号と同様のものであるが、ルナ3号のカメラ「エニセイ」に比べるとかなり大きい(ちなみに、後のルナ9号やマルス、ベネラ着陸機のカメラは、写真をスキャンするタイプではなく、フォトスキャナーやテレビジョン管)。

撮影は全部で112フレームが可能。スキャンレートは高画質モードで毎秒90ピクセルの読み取りだが、この速度は1444×1444サイズを読むのに6時間半を要するレベル。別に高速プレビューモードとして3レート準備されている。

このカメラの大きな特徴の1つは、紫外線スペクトルも同時に得られることだった。その上興味深いことに、カメラ独自に6GHz帯50Wトランスミッタが備えられており、画像を送信することができたという。

画像他、太陽風や磁場といった観測データは一旦テープに記録され、通信セッションの開始と同時にダウンリンクされた。

さて、軌道投入に成功したマルス1号であったが、早くも不具合が確認された。最初のセッションでダウンリンクされてきたテレメトリーは、スラスター用窒素ガスタンクの1つがリークを起こしていることを示していたのだ…程なく、そのタンクは空になってしまった。

これは、姿勢制御ひいては軌道修正の運用が厳しくなることを意味した。特に軌道修正が不十分だと、火星から大幅に逸れた軌道を通過することになる。モスクワ放送は「火星から50万kmの地点を通過する予定」とややトーンダウン気味に発表したが、意味ある画質と観測データは1万km以内をフライバイしないと得られないものだった。

マルス1号は順調にシグナルを送り続けた。管制チームは注意深く運用を続け、年が明けた63年1月には280万kmの地点に、同3月1日には790万kmの地点まで到達した。

しかし。3月2日付「プラウダ」紙は、「マルス1号のシグナルが弱くなっており懸念されている」と報じ、同21日、完全に通信が途絶えてしまった。残っていた窒素ガスも底を尽き、姿勢制御不能になったものと考えられている。

直前まで取得されていたテレメトリーは、その他の機器は完全に機能していたことを示しており、もしガス漏れがなければ姿勢制御も軌道修正もきちんと行われ、同年6月、火星の真横をフライバイできたと言われている。マルス1号が通信途絶直前に飛行していた場所は地球から約1億600万kmの地点で、当時の遠距離通信記録を塗り替えた。通信セッションは37回で、60を超えるコマンドがアップリンクされた。

直後の原因究明で、バルブに欠陥があったことが判明した。しかも、その他の部分にも欠陥箇所が見つかり、2MV探査機は抜本的な再設計が必要であることが明らかとなった。

◇

ミッション「3M」

1963年3月21日、2MVをグレードアップした「3MV」ミッションにゴーサインが出た。

3MVは、外見は2MVと殆ど変わりない。円筒形の本体は高さ3.6mで、直径1.1m。ただ改良が施された分重量が重くなり約1トンに達している。

軌道修正エンジンなどは2MV仕様が踏襲されているが、ナビゲーションがより高度になった。2MVでは太陽-地球センサーが搭載されていたが、3MVではスタートラッカーが追加されたのである。これはカノープスを捉え参照するセンサーである。また、各センサーにはシールドが装着され、使用外で余計な光線(太陽光など)が入射しないようにされた。

撮像カメラも小型化され、2MV搭載のものを大きく下回る(僅か6.5kg)。40フレームの撮影が可能で、スキャン解像度は550もしくは1100ラインの2種類。この解像度は、当時米国が運用していた「レンジャー・シリーズ」(開発史21参照)の2倍であった。送信レートも増大し、高画質モードが34分で送信できるようになった。

ところでややこしいのが、3MVでは「マルス」「ベネラ」以外に、「ゾンド」という名称の新たな探査機シリーズが用意された点である。つまり、「3M」に3機、「3V」に3機…ここまでは2MVと変わらないが、新たにそれぞれ3機ずつのゾンドが追加されたのである。

このゾンド・シリーズはコロリョフによって追加されたものであるが、その理由は、打ち上げ成功率が低いのを数でカバーするためと、技術試験を増やすためだったと言われている。それらは1964年~65年に打ち上げられ、成功した3機は「ゾンド1号」~「ゾンド3号」と命名されているが、当時現場で働いていた関係者の中には「ゾンドは書類上でのみ使われた名称で、打ち上げに成功したらマルスやベネラという名称が与えられるはずだった」と語る者もおり、その辺の真相は曖昧なままである。

混乱しやすいのは、有人月周回計画で用いられた「ゾンド」の存在で、そちらは「ゾンド4号」~「ゾンド8号」と命名されている。「4号」から始まったのは、西側にゾンド3号の続きと思わせるためだったと言われている(開発史23参照)。

◇

「3MV」ミッションは、金星探査「3V」が先に始まった。それにゾンドの流れも絡むため、ここでは金星探査についても簡単に触れておくことにする。

1963年11月11日、ゾンドの第1号機が金星へ向けて打ち上げられた。プロセスは順調で、無事パーキング軌道へ乗ったが、姿勢が乱れ上段が不適切な方向へ点火したことで失敗に終わった。ソ連はこの衛星に「コスモス21号」と名付けたが、無事に遷移軌道へ入っていれば「ゾンド1号」と呼ばれるはずだった(補足2参照)。

金星へのロンチ・ウィンドウが開ける1964年春、金星へ向けて2機のゾンドと1機のベネラ「3V」が用意された。その中の1機であり、ゾンド第2号機となる探査機が同年2月19日に打ち上げられたが、上段エンジンの爆発で終わった。続く3月28日、「3V」が打ち上げられたが、上段がコントロールを失い軌道投入に失敗。更に5日後の4月2日、今度はゾンドが打ち上げられ、金星遷移軌道への投入に成功した。

ソ連はこれを「ゾンド1号」と発表したが、目的は「深宇宙エンジニアリングのテスト」と発表し、「金星」という言葉は全く用いなかった。言うまでもない、金星が目標であることを隠していたのである。

3日、軌道修正が行われたが、金星へ向かうにしては早すぎる軌道修正であった。恐らくパーキングから遷移軌道へ入る際のエンジン噴射が不完全であったためであろう。

これは、ソ連の探査機が行った初めての軌道修正。窒素ガススラスターがジャイロ制御下で適切な噴射を行い姿勢を変え、姿勢制御エンジン「KDU-414」の噴射が行われ、期待通りの成果が得られたのであった。

これは、ソ連の探査機が行った初めての軌道修正。窒素ガススラスターがジャイロ制御下で適切な噴射を行い姿勢を変え、姿勢制御エンジン「KDU-414」の噴射が行われ、期待通りの成果が得られたのであった。

しかし、溶接部に生じていたヒビと思われる場所より気密漏れが発生。ゆっくりではあるが確実にエアのリークは続き、ついに機内は真空になってしまった。他にも不具合が重なり、5月14日に2回目の軌道修正に成功したものの、同24日、コンタクトが失われた。

その後、溶接部へのX線検査が義務づけられている。

ゾンド1号に関する情報は殆ど公開されず、その正確な目的も経過も長年の謎であった。それが金星を目指していたこと、機体の外観、しかもそれが着陸カプセルを搭載していた(右)ことなどが西側関係者を驚かせたのは、32年後の1996年であった。

◇

さて、火星探査ミッション「3M」である。火星へ開いたロンチ・ウィンドウは1964年11月で、3機のゾンドが用意された。同月30日、その1機が打ち上げられ無事に火星遷移軌道へ投入、「ゾンド2号」と命名された。

だが、2枚の太陽電池パネルのうち片方が展開していないことが判明、その後の運用は予定電力の半分で行うことが強いられた。この時には、ゾンド2号が火星を目指している探査機であることが明らかにされ、太陽電池のトラブルも公にされた…ゾンド1号の件では詳細を全くリリースしなかったことが、かえって世界中の不信感を煽ったことを考慮した結果と言われている。

打ち上げから1ヶ月後の12月15日、イオンエンジンの安定稼働に成功した。同機は、イオンエンジン(テスト仕様ではあるが)を搭載していると発表された初めての衛星で、初めて安定稼働にこぎ着けたそれでもあった。この際、開いていなかった太陽電池パネルの展開に成功したとも伝えられている。合わせて、パネル展開の不具合は探査機を包んでいたフェアリングが原因と判明、残りのゾンド打ち上げは不具合が解消されるまで延期と決定された。

ちなみに、ゾンド2号との交信は65年5月に途切れたと言われているが、はっきりしたことは今でも明らかになっていない…ソ連は、ミッション終了を正式に発表しなかったようである。12月の時点でロストしたという説もあれば、軌道修正を2月に成功後、5月2日までコンタクトが取れていたという説もある。一方、ジョドレルバンクは5月5日まで受信を続けていたという話もあるため、これに従えば、5月まではコンタクト可能だった可能性が高い。

コンタクト・ロスト後もゾンドは飛行を続け、同年8月6日、火星から1500kmの地点をフライバイしたと考えられている。

興味深いのは、ゾンド2号の軌道が大廻りで、通常よりもかなりゆっくりと火星へ接近していく軌道を辿っていることだ。この理由としては、着陸機を投下させる状況をシミュレーションした可能性が指摘されている。当時、火星の大気圧は約80ヘクトパスカルと推定され、ゆっくりと火星へ接近しつつ投下、巨大なパラシュートを開けば400kg弱の着陸カプセルの軟着陸は可能とソ連が考えていたこととも話が合う。

1965年7月18日、「ゾンド3号」が打ち上げられた。

このゾンドは、これまでの中で最も順調に機能したものであった。詳細は割愛するが、ゾンド3号は月の横を通過し、その裏側の撮影に成功している(これは、1959年10月のルナ3号以来)。画像は8月中旬、それに9月中旬にも再送が行われ、それぞれ高画質を維持した受信であったという。

ただ、ゾンド3号は火星のロンチウィンドからとっくに外れた時期に打ち上げられている。勿論、金星のそれもしかりであるが、上述した通り、フェアリングの不具合などが遅延の原因であった。もはや両惑星は目指さず、代わりに月をターゲットとし、撮像系と通信系、推進系のテストが主目的とされた試験飛行としての扱いしかなかった。

ただし、疑問も残る。ソ連は先行が失敗しようがしまいが、立て続けに後続を打ち上げること日常茶飯事だった。2号で判明したパネル不具合の原因は半月後に明らかになったものであり、ソ連の習慣からすれば直前に重大な事態が生じなかった限り、数日後あたりに勢いで打ち上げていたはずだ…さて真相は…?

ゾンド3号とのコンタクトは、1966年3月3日まで続いた。

◇

ここで忘れてはならないのは、64年末には、ライバルである米国も探査機を飛ばしていることだ。

米国は、火星探査機「マリナー3号」と「同・4号」を打ち上げていた。このうち11月5日に打ち上げられた3号はフェアリングが空中分解して失敗したが、同28日に打ち上げられた4号は全てが順調に進み、翌65年7月14日から15日にかけ、火星フライバイに成功したのである。

米国は、火星探査機「マリナー3号」と「同・4号」を打ち上げていた。このうち11月5日に打ち上げられた3号はフェアリングが空中分解して失敗したが、同28日に打ち上げられた4号は全てが順調に進み、翌65年7月14日から15日にかけ、火星フライバイに成功したのである。

マリナー4号は11月28日に、ゾンド2号がその2日後に打ち上げられていることなど、冷戦下における“マルス・レース”としてみると面白い。ゾンドが火星を通過するのはマリナーの約20日後と、その足の遅さも改めて興味深い。

3MVとは違ったマリナー4号のスタイル(右上)や、その軽重量(1トン近い3MVに対し、僅か260kg)にも驚いただろうが、ソ連技術陣や惑星研究者らがもっと衝撃を受けたのは、火星のプロフィールだった。そこに広がるのは海も文明も無い荒れ果てた荒野で、特に大気は予想以上に薄く、僅か6ないし8ヘクトパスカルしかないという事実だった(右・マリナー4号が撮影した大気)。

3MVとは違ったマリナー4号のスタイル(右上)や、その軽重量(1トン近い3MVに対し、僅か260kg)にも驚いただろうが、ソ連技術陣や惑星研究者らがもっと衝撃を受けたのは、火星のプロフィールだった。そこに広がるのは海も文明も無い荒れ果てた荒野で、特に大気は予想以上に薄く、僅か6ないし8ヘクトパスカルしかないという事実だった(右・マリナー4号が撮影した大気)。

ソ連は、火星大気は80ヘクトパスカルと仮定してカプセルや着陸フェーズを設計していた。だが実際はその10分の1しかない…これは、パラシュートだけでは充分に減速することができないことを意味していたのである。

1996年、1号と合わせて明らかになったゾンド3号の全景には着陸カプセルらしきものは見えないのだが、ひょっとしたら当初は着陸が目指されていた可能性もある、かもしれない…。

◇

全計画委譲と組織再編

「3MV」ミッションが遂行されていた1964年から65年にかけて、担当していた第1設計局は既にオーバーワークの状態だった。惑星探査もさることながら、そもそもここでは有人宇宙船「ボストーク」、無人月探査機「ルナ」それに有人月探査計画も走らせていたのである。

そしてついに65年7月、コロリョフは月/惑星探査ミッションの全てを手放したのだが、詳細は開発史27で述べた通り。もはやコロリョフ1人の手に負えなくなっていることの証であり、ちょっとした組織再編と言ってもよいが、奇しくもこの時、ソ連宇宙開発シーンは行政面で大規模な組織再編に見舞われていた。

それは前年10月、党第一書記ニキータ・フルシチョフの失脚で始まった。職を簒奪したのはレオニード・ブレジネフ。フルシチョフは自分が目立つことであれば何でもゴーサインを出す男で、スプートニクで味を占めた彼は、ロケットを自身の道具にした。また、科学技術に対する知識が皆無に等しかった故、逆に科学者や技術者の言う事を鵜呑みにし易かったとも伝えられている。つまりコロリョフにしてみれば、フルシチョフは問題多かったとはいえ、操りやすかったのだ。

ところがブレジネフは、宇宙開発には個人的興味を殆ど示さなかった。彼の認識はあくまで共産主義建設の一部に過ぎず、それ故、コロリョフにはフルシチョフ以上に厄介な相手となった。また、フルシチョフが上述のような性格であった故にややもすれば蔑ろにされた官僚機構の強化が図られた。それは各方面に及び、宇宙開発分野も例外ではなかった。

1965年3月2日、宇宙開発を統括する監督省庁が設立された。それが、当連載でもしばしば登場する「一般工業機械省」である。度々述べたが、ソ連の宇宙開発は各設計局が独自にプランを練り、それを党の審議にかけ、ゴーサインが出れば実行するという形で進められてきた。つまり、米のNASAのように、宇宙開発分野を仕切る監督がいなかったのである。

ただしその実体は、宇宙開発に特化したNASAとは大きく異なる。一般工業機械省は、宇宙開発以外の航空や防衛に関する各設計局も取りまとめる省庁であったのだ。

そしてその大臣に任命されたのが、当時47歳のセルゲイ・アファナシエフであった。彼はやや感情的な男で怒鳴り声を上げることも多く、決して人に好かれるタイプではなかったという。その素顔がこれまたムッツリ顔で、それも周囲に威圧を与えたであろうが、漲るエナジーと統率力は筋金入りで、厚い信頼が置かれていたのも間違いなかった(開発史12参照)。

人は彼を、“ビッグ・ハンマー”と呼んだ。余談だが、彼は青年時代、スターリンの下で秘密警察を指揮したラブレンチー・ベリヤに反発した数少ない中の1人であった…このことも、信念の強い人間であることを象徴している。

一方、この年の7月14日、「宇宙科学研究所」(IKI)が設立された。これは宇宙分野に関する理学的研究および監督を専門に担う部署で、コロリョフとケルディッシュが常々設立を主張していたものである。同研究所はソ連科学アカデミーの管轄下に設置された。ここは後に、国際ミッションのソ連側窓口として目立つ存在となる。

◇

コロリョフから月・惑星探査を受け継いだのは、ゲオルギー・ババキン率いるラボーチキン設計局。図面や機材、予算はそのまま継承されたが、早くも3MVのグレードアップに迫られていた。金星については3Vのかなりの部分を受け継いでやれそうなものの、火星に関しては大幅な見直しが必要になっていたのは、先に述べた通りである。どうにかして3Mの活用ができないか検討が重ねられたが、1965年10月、正式に断念された。

ところで、大幅なグレードアップは、探査機の大型化を意味していた。それまでのマルスやベネラ、ゾンドを打ち上げていたロケットはR-7派生型の「モルニア」であったが、このロケットでは1トンが限界。探査機の更なる大型化が見込まれる中、ババキンには策があった。それは、チェロメイのUR-500ロケット、すなわち「プロトン」を利用する案である。

チェロメイのプロトンロケットは元々、メガトン級の水爆を飛ばすために設計されたミサイルであった。だがICBMとしての構想はフルシチョフ失脚直後に破棄され、チェロメイは代わりに、宇宙船を載せた月周回プランを打ち立て、コロリョフと張り合っていたのである。(開発史23参照)

しかしそれも65年10月に打ち切りが決まり、コロリョフはプロトンを横取り、自身の月周回計画を推し進めたのは開発史23で述べた通り。ババキンはこれが活用できると踏んでいたのだが、これは後に月サンプルリターンやルノホートでも利用されることになる強力ロケットであった。

プロトンの概要は開発史23でも記したが、ここでも少し触れておこう。

プロトンは推力を稼ぐため、初段にエンジンを6基並べ、初段コアステージには酸化剤の四酸化二窒素のみを満載、その周辺に燃料のヒドラジンを詰めたタンクを6本装着する格好になっている(左下)。ロケットは鉄道で運搬されるが、できるだけ推力を稼ぐ事を念頭にレール規格一杯に設計した結果、このような格好になったと言われている。

プロトンが最初に打ち上げ成功したのは1965年7月16日で、重量が12トンに達する大型科学衛星「プロトン」が搭載されていた。この打ち上げは世界に広くリリースされ、それこそ“宣伝”されたが、特大級のキャリアロケットが秘める本質と可能性を深く悟ったのか、その後一切公開されることはなかった。また、名称は元々「ヘラクレス」と付けられる予定だったようで、機体の側面にもそう書いてあったという。だがソ連当局は、結局、衛星の名をそのままロケットの名称として用いるようになった。

次にプロトンが世界の目に触れたのは、約20年後の1984年12月、金星・ハレー彗星探査ミッション「ベガ」探査機の打ち上げ時であった(右上)。

しかも、プロトン初段の6基のタンクは長年、補助ブースターと推測されてきた。他の多くのロケットのように所定の高度で分離するものとばかり考えられていたが、実はそれがコアと一体化した燃料タンクであると世界が知ったのは、90年代に入る頃であった。

◇

話を戻そう。1966年3月22日、ババキンは部下達がまとめ上げた設計試案に目を通す一方、自身の提案を披露した。その中で決定したコンセプトには、次のような事柄が含まれる;

・打ち上げにはプロトンロケットを用いる。

・母船を惑星フライバイもしくは周回軌道へ投入し、着陸機は軟着陸を目指してしっかりした造りにする。

・軌道修正には汎用推進系を用い、惑星周回軌道は最近点が約2000km、最遠点は40000km以下の楕円 軌道とする。

・地球へ向けての通信レートは毎秒4000ビットとする。

…など。1969年3月のロンチウィンドに2機打ち上げることが目標とされ、この時には着陸機も搭載するが、大気の性質を調べるのが目的であり、軟着陸は必ずしも目指さないこととされた。一方、周回機では火星面の詳細な観測を行うこととされた。

特に重視されたのは通信系だった。中でも着陸機から母船への通信レートは高速が要求された…大気データを刻々と取得し、矢継ぎ早に地球への送信を考えていたからであった。

残された時間はちょうど3年…内容は盛りだくさんだったが、きちんとしたスケジュール管理で進めば可能と思われた。

ところが。4月に入ると政府は、次の金星ロンチウィンドウで探査機を打ち上げるよう、割り込んできた。ウィンドウは翌67年6月で、1年ちょっとの残り時間でそれを達成するのは明らかに無理。しかし、政府に「できません」は通用しなかった。

金星探査機の再設計と製作が、総力を挙げて行われた。そしてそれを、見事やってのけたのである…打ち上げられた金星探査機は「ベネラ4号」と名付けられ、着陸機の突入に成功したのだ。(詳細は続号にて)

ミッション「M-69」

ベネラ4号の打ち上げ後、ラボーチキンの面々は短い休暇を取り、その間殆ど手付かずだった火星探査機へ全力を向け始めた。プロジェクトは「M-69」と名付けられ、1969年のロンチウィンドウを目指すことが確認された。

残された時間は僅か1年10ヶ月…だがこれも金星同様、“見送り”はあり得なかった。ただ、ベネラ4号の打ち上げにこぎ着けたこと、そしてそれが満足に機能していることは、エンジニアらを勇気づけた。設計コンペも催され、皆が競って取り組んだという。

現場は政府指導部の無茶な要求に嫌気が差していたことなどなく、逆に意気揚々としていたことが伺える。

この時、全くゼロからの設計ではなかったのは幸いだった。ボディや推進系はルナ計画で開発されたものが流用され、僅かな修正で対応できそうだったからである。

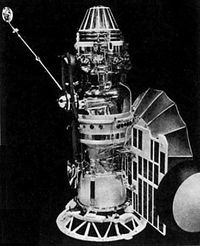

1967年11月、ババキンは探査機の初期設計を承認した。右はその全体像で、着陸機も搭載されている(着陸機は脇に載せられていたというのだが、図ではどれなのかイマイチはっきりしない…)。

1967年11月、ババキンは探査機の初期設計を承認した。右はその全体像で、着陸機も搭載されている(着陸機は脇に載せられていたというのだが、図ではどれなのかイマイチはっきりしない…)。

探査機はプロトンで打ち上げられ、火星を目指す。火星へ接近を開始すると、着陸機が切り離され、それは固体ロケットを点火し、火星突入軌道へと移る。大気圏突入角度は10ないし20度で行うが、突入高度は(未知である)大気の広がりによって大きな幅がある。

突入後、パラシュートを開いて減速降下するが、展開高度は上述の理由で2.2km~31.7kmの幅がある。展開後、大気の組成を分析しながら、地球へデータを送信する。

一方、母船は適切なブレーキングにより、長円な火星周回軌道へと入る。近火点2000km、遠火点1万3000~12万km程度の楕円軌道で、周回周期は8.5ないし12時間が見込まれている…。

ただ、当初はうまく仕上がったように見えたデザインであったが、新たな問題点も浮上してきた。例えばこの形状では燃料の消費に伴う重心の変化が大きすぎることが判明し、温度制御系も予想以上に複雑化することが明らかとなった。しかもその上、燃料系に用いている素材が腐食によりリークを起こす可能性のあることが判明したのだ。

様々な修正案が検討されたが、結局、ババキンは賭けに出た…全てを一旦放棄し、最初からやり直すことにしたのだ!

この時点で、ロンチウィンドウまで残り13ヶ月。だが設計局の面々はやる気満々、返って士気が高ぶったという。はっきりと方向性を示したことで、皆の決意が固まったのだろう。

◇

再設計と検討は粛々と続けられ、達成されていった。そうして新たに完成したのが、下の図で描かれたそれである。

各部の詳細は割愛するが、最初のバージョンと比べるとものすごくシンプルな格好に仕上がっている。着陸機は中央トップに座っている。

一方、マニューバ技術の向上により、機体をより高い精度で操ることができるようになった上、各シーケンスの実行時刻の誤差を5分以内に抑えることも可能となった。これらのことを受けて、着陸機投入は周回軌道上から行われることになった。

このことは、大きな進歩であった。火星を周回しながら着陸機を投下させるためには、軌道を正確に把握し機体を操ることができないと難しい。それ故それまでは、火星へアプローチする段階で切り離し“投げ込む”ほかなかったのである。

これも詳細は割愛するが、データ処理やシグナル送受信系、ナビゲーション系などにも大幅な改良が加えられている。M-69探査機は火星探査が第一目的ではあるが、同時に、工学実証試験機の意味合いが強いものでもあった。

これも詳細は割愛するが、データ処理やシグナル送受信系、ナビゲーション系などにも大幅な改良が加えられている。M-69探査機は火星探査が第一目的ではあるが、同時に、工学実証試験機の意味合いが強いものでもあった。

探査機の重量は3834kgで、うち着陸機の重量は260kg。13種類の科学機器が搭載されているが、それらの総重量は約100kg。うち着陸機の搭載科学機器は15kgであった。(右は実機。作業員と比較してその大きさがよくわかる)

打ち上げ日時は1号機が1969年3月24日、2号機が同年4月2日と設定された。

◇

1968年末、探査機の組立とテストが行われていたが、やはり、スケジュールに遅れが生じていた。当時、一般エンジニアらは作業工房に泊まり込む一方、部門チーフなど上級エンジニアらは近くのホテルに宿を構えていたという。だが、殆どの人間が一日数時間の睡眠で頑張る中、報告とチェックで頻繁にホテルへタクシーが走り、上級職員もまともな睡眠は取れなかったようである。

近所の飲食店には、24時間営業と工房への炊き出しが命じられていたというから、これぞ正に総力戦だ。

これらの労働は勿論、全て無償の奉仕だった。各人を動かしていたのは、ひとえにミッションの成功を目指した情熱のみだったと言われている。

ただ、政府指導部の扱いは、当然だがずれていた。

作業が遅れ、ロンチウィンドウ内に探査機を打ち上げることができなければ、次の探査は71年にずれ込んでしまう。これは米ソ繰り広げる“マルス・レース”の上では政治的に非常な失態。1968年末、すでに“ムーン・レース”では敗北が濃厚なのだ…党上層部は日程の遅れに極めて神経質になっていた。

そしてついに共産党中央委員会は、週一ペースで報告会を開くに至った。しかもその内容は厳しい…各作業部署の進み具合がブラックリストの形で上層部に事前報告され、それを元に作業が遅延している部署の責任者が呼び出され、説明を求められたのだ…これは現場に重いプレッシャーとしてのしかかったと言われている。

とにかく、ひたすらフル回転…1号機が完成し、2号機のパーツが全てそろったのは、年越しまであと1時間を切ったところだったと言われている…。

1969年1月中旬、ラボーチキン設計局にて1号機のテストが始まり、合わせて2号機の最終組み立てが進められた。フルスイングで作業を進める組み立てチーム…現場はもはや、戦場だった。

ただ、完成間近になって仕様の変更が行われた。それは着陸機を外すという決定だった。着陸機を搭載した状態での振動試験が間に合わず、また、そもそも着陸機自体が重量オーバーだったと言われている。

結局、火星周回のみを目指すことになった。だがそれだけでも、まだ火星周回衛星を達成していない米国に先んじることにはなるし、今後のマルス・ミッションへ向けた貴重な情報を提供することにもなる。

探査機は完成すると、バイコヌールへと運ばれた。そこで最終工程が行われるのだったが、2月下旬、作業チームは更なる災難に見舞われた。それは、2月21日のN1/3L打ち上げ失敗であった(開発史26参照)。

この大型ロケットは空中爆発して墜落したが、衝撃波が組み立てチームの宿泊ホテルまで届き、窓ガラス、更には暖房用の配管なども破壊してしまったという。各部屋には電気ストーブが持ち込まれたが、この時バイコヌールは寒波に襲われ、野外の気温は-30℃まで降下。室内温度は0℃まで上げるのが精一杯だったという。

だが、彼らはへこたれなかった!

3月27日、第1号機が打ち上げられた。固唾を飲んで見守る関係者…スピーカーから刻々とレポートが流れる。

「フライト正常。ピッチ、ヨー、ロールともに規定内」

「初段分離。フェアリング分離」

「第2段分離。フライト正常」

だが、間もなくスピーカーから声は消え、しばしの沈黙の後、「シグナル・ロスト」の一声のみが発せられた。第3段が爆発、アルタイ山脈方面へ墜落したのだった。

4月2日、第2号機が打ち上げられた。だがリフトオフ直後に爆発…巨大な火の玉となって地上に落下した。これは政府高官らも見守る中での爆発で、あたりにまき散らされ環境を汚染したヒドラジンの有毒性を改めて知らしめるものにもなったと言われている。

第1号機には「Mapc 2」と記されたメダルが積まれており、打ち上げに成功していたら「マルス2号」と呼ばれることになっていた。ババキンらの努力虚しく、M-69ミッションは空中爆発で幕を閉じた…。

◇

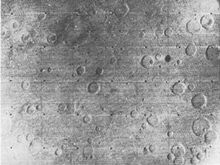

このロンチウィンドウには、米国も探査機「マリナー6号」「同7号」を飛ばしている。前者は2月24日に、後者は約一ヶ月後の3月27日に打ち上げられ、それぞれ7月31日、8月5日に火星最接近に成功、画像の大量撮影に成功した(右・マリナー6号が最接近前後で撮影した火星面の一枚)。

このロンチウィンドウには、米国も探査機「マリナー6号」「同7号」を飛ばしている。前者は2月24日に、後者は約一ヶ月後の3月27日に打ち上げられ、それぞれ7月31日、8月5日に火星最接近に成功、画像の大量撮影に成功した(右・マリナー6号が最接近前後で撮影した火星面の一枚)。

現在の技術と比べれば画質は遙かに劣るが、当時としては驚異的な成果。マリナー4号の成功に引き続き、改めて水や文明の存在を否定した上、政治的にもソ連に大きなプレッシャーを与えるには充分な内容であった。

ソ連が“マルス・レース”で世界をアッと言わせるには、もはや火星面への軟着陸と地表からの画像送信しか残されていなかった…。

次回はマルス2号からマルス7号までを辿り、ソ連火星探査の努力と苦悩をまとめてみたい。

※補足1

1Mと同型の、最初の金星探査機「1V」は1961年2月4日に打ち上げられた。しかし上段エンジンの点火失敗によりパーキング軌道を離脱することができなかった。このとき軌道上を周回していたのは、上段込みの総重量7トン弱の大型衛星。米国など西側に隠すことはできなかったわけで、この打ち上げを「“大型衛星”のテスト」という苦しい言い回しで発表している。

続く12日打ち上げられた2機目の「1V」は無事に金星遷移軌道へ入った。これは「ベネラ1号」と命名されたが、一週間後の19日、地球から200万kmの地点で通信が途絶えた。この時ソ連当局は、英国のジョドレルバンク電波天文台に追跡を正式依頼している。ベネラ1号は5月に金星へ10万kmまで接近したと考えられており、この時エフパトリアからコマンドが送信され、レスポンスをジョドレルバンクと共に待ったものの、何の反応もなく終わっている。

※補足2

ソ連はこの後、不具合でパーキング軌道を離脱できなかった探査機に「コスモス~」と命名することになる。そもそもコスモスシリーズは、1962年3月16日に科学衛星として打ち上げ成功した「コスモス1号」から始まる。だがコスモス21号以降、軌道投入に失敗した惑星探査機の類、それに軍事衛星にも付けられるようになり、今日なお受け継がれる、ソ連/ロシアを代表する名称となった。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

“On Mars: Exploration of the Red Planet. 1958-1978” Chapter 6, NASA SP4212,

History Division, 2004

http://history.nasa.gov/SP-4212/on-mars.html

“Russian Planetary Exploration” by Brian Harvey, Springer Praxis, 2007

“The Difficult Road to Mars” by V.G. Priminov, NASA NP1999-06-251-HQ,

1999

“Rockets and People, VolumeⅡ” by Boris Chertok (trans. by Asif A. Siddiqi),

NASA

SP2006-4110, History Division, 2006