�o�o�L���̌���i�P�j

�ߔN�A�e�������̖��l�T���ɐ����o�����Ƃ��Ă���B�l�Ԃ����ݓ��ꂽ�A�|���v�悩����ɂS�O�N���o�߂��A���܍Ăі��l�T���@�𑗂邱�Ƃɂ́g���X�h�Ƃ����������Ȃ��ł��Ȃ��B�u�l�Ԃ��s�������Ƃ����A���ɂ��Ă͖w�ǒm��s�����ꂽ�v�Ǝv���Ă���l�͈��|�I�ɑ����B�������A�A�|���͂����܂ő��ݓ���邱�Ƃ��ړI�ŁA�Ȋw�����͓�̎��ł������B

�����A�A�|���v��ŏ��߂Ēn���w�҂����ɓ��ݍ��̂́A�Ō�̃A�|���P�V���ɂ����Ă̂��ƁB�A�|����s�m�B�͂�������̊���̎悵�Ď����A�������A�����w�҂ł͂Ȃ����ߒn���w�I�ɈӖ��̂�����̂͏��Ȃ��A�P�V���ɂ����ď��߂ėL�v�ȍ̏W���s��ꂽ�̂ł������B�A�|���P�P���ȍ~�A�����i�K�Œn���w�҂������Ă���A�����Ƒ����̗L�v�Ȏ���������ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƌ����������������B

����J��L������ł��낤�g���T�����b�V���h�̒��ɂ́A���̓y��������A������A�T���Ԃ𑖂点����Ƃ����\�z������B�n���ւ̎����A��A������u�T���v�����^�[���v�͔��Ɏa�V�ȋ��������邪�A����������́A�R�V�N�߂����O�Ƀ��V�A�����������Ă���̂��B�T���Ԃ�������B

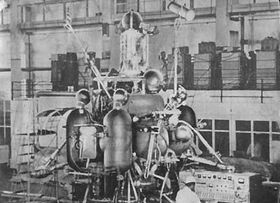

���̎ʐ^�A���́u���m�z�[�g�v�Ɩ��t����ꂽ���ʖ��l�T���ԂŁA�E�̓T���v�����^�[���@�B�ǂ�������V�A�F���J���j�ł͂悭�m��ꂽ�@�̂��B�Ɠ��̃t�H���������Ă��邪�A�������A��x������Y��Ȃ��悤�ȑ��`�����������ɂ͂����Ȃ��B

�@  �@

�@

�u�@�\�I�ȃV�X�e���̓f�U�C�����D��Ă���v�Ƃ悭������B���V�A�̉F���@�͕č��̂��̂ƈقȂ薳���Ȃ��̂��肾���A�������A�����ɖ��ʂȂ��̂͂Ȃ��A���ɐ�������Ă���B���m�z�[�g�͌����܂ł��Ȃ��A�E�̃T���v�����^�[���@���ǂ̂悤�ɓy����̎悵�Ď����A��̂��A���������ł��킩������B

���R�����A�����������l�ԒB������B����́A�m�P�̍ۂɂ��o�ꂵ���Q�I���M�[�E�o�o�L��������`�[�����B�\�A�͂V�O�N�`�W�O�N��ɉΐ��E�����T����₦�ԂȂ����s�������A�o�o�L���͂��̑b��z�����j�ł���B

���Ƀ��m�z�[�g�ƃT���v�����^�[���@�́u�o�o�L���̌���v�Ə܂���邱�Ƃ�����B

����̓\�A�̗L�l�F���v��T�K���班���O��A�����̌��T���v�����^�[������ь��ʎԌv����Q��ɕ����ĐU��Ԃ��Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B

��

�܂��́A�o�o�L���ɂ�ĊȒP�ɐG��Ă��������B�Ƃɂ������l���T���@�́A�ނȂ��ł͂��蓾�Ȃ��̂��B

�Q�I���M�[�E�o�o�L���i�E�j�͂P�X�P�S�N�P�P���P�S���A���X�N���ɐ��܂ꂽ�B�����̃G���W�j�A����w������ċZ�p�̊�b��g�ɂ����̂ɔ�ׂ�ƁA�ނ̌o���͏��X�ς���Ă���B

�Q�I���M�[�E�o�o�L���i�E�j�͂P�X�P�S�N�P�P���P�S���A���X�N���ɐ��܂ꂽ�B�����̃G���W�j�A����w������ċZ�p�̊�b��g�ɂ����̂ɔ�ׂ�ƁA�ނ̌o���͏��X�ς���Ă���B

���������̔ނ͊w�Z�ւ͒ʂ킸�A�{���w�Z�Ŋw�Ԃׂ�����Ɗw�Ŋw�B�������烉�W�I�Z�p�ɊS�������A�����Z�t��{��������w�Z�֒ʂ�����A�����ʐM�Z�t�Ƃ��ă��X�N���d�b�ǂɏA�E�����̂��P�V�̎��B�P�X�R�U�N�A�Q�Q�̎��ɒʐM���Ƃ��ĐԌR�ɓ��������A���N��ɕa�C�̂��ߏ������Ă���B

���������w�Z�����̗��R���A�u�Ȃ��w�Z�֍s���˂Ȃ�ʂ̂��v�Ƃ����^�₾�����Ɠ`�����Ă���B�ڍׂ͂킩��Ȃ����A�P�Ȃ�w�Z�����Ƃ����ނł͂Ȃ��A�V�˂ɂ��肪���ȁA�N�����ł͂Ȃ����x���̋^��ł�������������Ȃ��B

���̌ア�����̌����Z�N�V������n������A����Ă����̂����{�[�`�L���v�ǂ������B�����̓Z�~�����E���{�[�`�L���Ƃ����j���`�[�t�E�f�U�C�i�[�Ƃ���A�q��@�̋@�̐v�����̐v�ǁB�����Ŕނ́A�v�Ɛ���ɖ�����ꂽ���X���߂������ƂɂȂ������A���̍ˊo�̓��L���L�Ɣ�������Ă������悤�ł���B

�������A�ނ͋Z�p�݂̂Ȃ炸�A���[�_�[�V�b�v�ł��V�˔��ł������̂��낤�A�Ⴍ���ăi���o�[�Q�̍��܂ŏ���l�߂��B���̖T��A��w�ōĂы�����w�ʂ���ɓ��ꂽ�̂��R�R���������A����͊w�ʎ擾�ɂ͒x���N��ł������B���͂�ނɂƂ��Ċw�ʂ́g���܂��h�݂����Ȃ��̂ł��������낤���A�������A�w���I����Ƃ��ăC���e���̊w�����K�v�ł������̂͊ԈႢ�Ȃ��낤�B

�P�X�U�O�N�A���{�[�`�L�����S���Ȃ����B�����o�o�L���͋ǒ��ɏ��i�����A�v�ǂ��̂��̂��E���W�~�[���E�`�F�����C�̎P���ɑg�ݍ��܂�A���q�~�T�C���̊J���Ɍg���悤�ɂȂ�B�`�F�����C�ɂ��Ă͂���܂ł̘A�ڂœx�X�G�ꂽ���A�ގ��g���q��@�̐v���{���̐��ŁA�֘A����̎�荞�݂𑱂��Ă����̂������B���t�͈������A���{�[�`�L���̎��ɏ悶���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B

�������A�P�X�U�T�N�ɓ]�@���K���B�\�A�F���J�����哱���Ă����Z���Q�C�E�R�������t�́A���g�̐v�ǂ������Ă���������јf���T���v��̑S�Ă��A���{�[�`�L���v�ǂɈϏ����邱�Ƃɂ����̂��B���̎��A�R�������t�v�ǂ͈�A�̗L�l�F���J���v��őS���]�T���Ȃ���Ԃ������B

�R�������t�́A���g�̍l�����p���A���W�����Ă����҂�T���Ă����B�����Ŗڂ�t�����̂��A���{�[�`�L���v�ǂł������̂��B

���̂Ƃ���A�Z�~�����E���{�[�`�L���͐��O�A�F���@�̕���ɋ����������Ă����B�P�X�T�X�N�ɂ͂P�T���قǂ̎��O���[�v��g�D���A�J�����n�߂悤�Ƃ��Ă����悤�ł���B�����A���N�̋}���ł����͓ڍ����A�g�D���̂��̂���̂����Ƃ����B

�R�������t���o�o�L���ɐ����������̂́A���̂悤�Ȕw�i������������ł���B���łɁA���C�o���ł���`�F�����C����Z�p�͂�D�����Ƃɂ��Ȃ��Γ��B�ނ̓��{�[�`�L���v�ǂ̓Ɨ��Ǝx������A�T���@�J������C���邱�ƂɌ��߂��B

���Ȃ݂ɓ����A�R�������t�v�ǂɂ͑����̐l�ނ��W�܂��Ă���A���Z�p�҂�V�l�ɂƂ��āg���ҏC�s�h�ɂ͍ō��̊��������B����A�D�G�Ƃ͂����o���̐҂������A���������Ӗ��ł͑S�Ă���������t�B�[���h�ł��Ȃ������B����́A�i���q�~�T�C����e���~�T�C���̊J����ʂ��āj�������d�ʐ������ɂ�����y�C���[�h�J���Ɋ���Ă������{�[�`�L���v�ǂ̘A���ɂ́A�������҂����Ă����B

�����Ă��̘r�O�͊m���Ȃ��̂ŁA�ނ�͋͂��������̂����ɋ����E�ΐ��T���@���f�U�C�����Č������̂ł���B����͑�P�v�ǂ̎ҒB�ɂƂ��āA���ɏՌ��I�Ȃ��Ƃł������Ƃ����B

�R�������t�����{�[�`�L�������߂ĖK�₵���̂͂P�X�U�T�N�V���ŁA���������ꂪ�Ō�ƂȂ����B�ނ̓o�o�L���̎������ɓ���ƁA���A�ΐ��T���@�̒����t�F�[�Y��`�����|�X�^�[�������ƒ��߂Ă����B�������Ă����ΐ��E�����T���@�v��C�ŁA�o�o�L���̎�ȕ⍲�ł������E���W�~�[���E�y���~�m�t�́A���̎��̎������̂悤�ɉ�z���Ă���B

�u���͉ΐ��T���@�ƁA���̒����t�F�[�Y��`�����|�X�^�[�̑O�ɗ����đ҂��Ă��܂����B����ƁA�R�������t�ƃo�o�L���������֓����Ă����̂ł��B�R�������t�͉����ƂĂ��d�v�Ȃ��Ƃ��l���Ă���悤�Ɍ����܂����B�v

�u�ނ̓|�X�^�[�������ƌ��߂Ȃ���A���Â��\��ł����Ɏ�����A���̎҂ɕ����������Ȃ��悤�ȕ��͋C�Łw�����̓G���W���ł��˂B�p���V���[�g�ł͑ʖڂ��B�x�ƙꂢ���̂ł��B�v

�u���͂��ǂ��ǂ��Ȃ���A�ΐ��ɂ͑�C�����邱�Ƃ������܂����B����Ɣނ̓M���b�Ǝ����ɂ݂��A���͂����n���A�e�[�u���ɋ߂Â��Ă����܂����B�Ԃ��Ȃ��A��c�̃����o�[���Ăꂽ�̂ł��B�v

�R�������t���A�ΐ��ɑ�C�����邱�Ƃ�m��Ȃ�������ł͂Ȃ��A�P�ɔ����ē�������Ă��Ȃ������ƍl����������R���낤�B

���̉�c�́A���E�f���T���v��𐳎��ɈϏ����邱�Ƃ�錾������̂������B�R�������t�́A���g�̃����o�[���@���ɍ���Ɠ����Ă�������͐��A����ȏ�̎��s���s�\�ł��邱�Ƃ��������B�����đS�Ă��Ϗ����邱�Ƃ�\�������̂����A���̎��ނ́A���������Ă���B

�u���͓��u���N�ɁA���̖��̖w�ǂ���낤�B���͊F���^���Ɏ��g��ł���邱�Ƃ����҂��Ă���B�������̐��ӂ�����Ȃ��̂ł���Ȃ�A�^���X�u���o�̂悤�ɐU�镑������S���Ă����Ă���B�v�i�⑫�P�Q�Ɓj

�Ђ���Ƃ�����A�y���~�m�t���ɂ��̊፷���́A����������o������߂��u�Ԃ������A�����m��Ȃ��B

�u�I�m�Ȏw�E���B�悵�A���O�B�ɑS�ĔC�������c�v

���̖�P�O������A�R�������t�͂��̐�������B��c�Ŕ��������̌��t�́A�ނ̈⌾�ɂȂ����B����͍����������A�������A�o�o�L���炪�R�������t�̊��҂𗠐邱�Ƃ͂Ȃ������B

�����A�ނ�́g�����p���ҁh�Ƃ��āA�ō��̓������������̂��B

��

���ʎԂ���уT���v�����^�[���@�͂��ꂼ��u�x���|�W�v�A�u�x���|�W�|�T�v�ƃv���W�F�N�g�����t����ꂽ�~�b�V�����ł���A����炪�L�l���v��Ɛ[���ւ���Ă��邱�Ƃ͐�q�����i�J���j�Q�T�Q�Ɓj�B�u�x���|�W�|�T�v�́u�x���|�W�v�̔h���^�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă��邪�A����͋@�̂̃G���W���V�X�e���Ȃǂ��w�Ǔ��������炾�B�����A�ԂƃT���v�����W�ł͔C�����ʂł���̂͌����܂ł��Ȃ��B���������Ĉȉ��ł́A�������Č��Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B

�T���v�����^�[���u�x���|�W�|�T�v

���ɏq�ׂĂ����ʂ�A���l�@�ɂ�茎�̓y������W���Ēn���Ɏ����A��~�b�V�����ł���B���̓y���č�����������ɓ���邱�Ƃ�ژ_�݁A�m�P�|�k�R�v��ƕ��s���Đi�߂��Ă������A�P�X�U�X�N�U���̑�P���@�͑ł��グ�Ɏ��s�A�����Q���@�u���i�P�T���v�͌�����O���֓��B�������̂́A�R���Ɍ��˂���Ƃ������ʂɏI������i�J���j�Q�U�Q�Ɓj�B

���i�P�T���̉^�p�ł́A�J���`�[���͑����̍���ɒ��ʂ����B��s�O���͗\������傫�����ꂽ���̂ł���A���[�_�[�ɂ���肪��������A�~�����̕��˂̐��m�����m�������Ȃ����̂������B�����A��{�v�͊������������߁A�S�����郉�{�[�`�L���v�ǂ̃G���W�j�A��́A�����͐��������悤�Ƃ����ӋC���݂Ŗ��_�̉����ɂ��������Ƃ����B

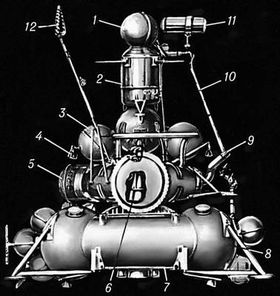

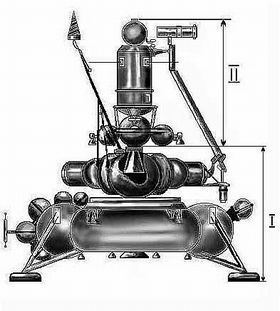

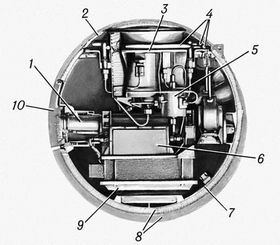

���̋@�̂������ڂ������߂Ă݂悤�B�@�̂͑傫���u���~�i�v�i�T�j�Ɓu�㏸�i�v�i�U�j�ɕ�����Ă���B

�@�@ �@

�@ �@

�@

�i�P�j�T���v���i�[�E����J�v�Z���@�i�Q�j�㏸�i����@���@�i�R�j�㏸�i�R���^���N�@�i�S�j�}�j���[�o�X���X�^�[�@�i�T�j���~�i���䕔�@�i�U�j�㏸�i�G���W���i���������j�@�i�V�j���~�i�G���W���@�i�W�j���~�i�R���^���N�@�i�X�j�J�����@�i�P�O�j�h�����A�[���@�i�P�P�j�h�����@�i�P�Q�j�ʐM�A���e�i

�S�̂̍����͖�S���A�����㏸�i���Q���B���d�ʂ͂T�D�V�T�g���i�R�����j�ŁA���~�i�ɂ͂P��́u�j�s�c�t�S�P�V�v�i���͂V�T�O�����`�P�X�Q�O�����ʼnρj�𓋍ڂ��Ă���B���̃G���W���͋O���C���A������O�������A�~���̊e�N���e�B�J���ȃt�F�[�Y�Ŏg�p�������̂ŁA�t���X���X�g�Ŕ䐄�͂R�P�O�b�A�P�O���T�O�b�Ԃ̔R�Ă��ێ��\�ł���B���A���^�X���X�^�[�𓋍ڂ��A�����̍ŏI�ǖʂɂ�����p�������S���B

����A�㏸�i�݂̂̏d�ʂ͂T�Q�O�����ŁA�����R�����Q�S�T�������߂�B�G���W���́u�j�q�c�U�P�v�ŁA�䐄�͂R�P�R�b�A�R�Ď��ԂT�R�b�ŁA�E�o���x�Q�D�V��������������B

�y��̍̏W�͋ɂ߂Ă킩��₷���B���ӂ������̂́A�y����X�R�b�v�ł������̂ł͂Ȃ��A�h�����Ō@�킵�e��Ɋi�[����Ƃ����_���B�e��̓`���[�u��ɂȂ��Ă���A�@��i�ނ܂܂Ƀ`���[�u�̒��ɓy���l�܂�悤�ɂȂ��Ă����B

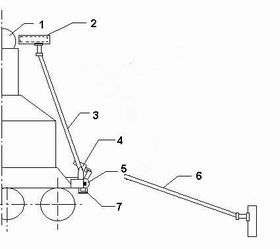

���ʂ֒�����A�n������̎w�߂ɂ��h�����A�[�����������Ɠ|��i�U�j�A�h�����i�Q�j��˂����Ă�B

���ʂ֒�����A�n������̎w�߂ɂ��h�����A�[�����������Ɠ|��i�U�j�A�h�����i�Q�j��˂����Ă�B

�h�����͒��a�Q�D�U�����ŁA�R�W�����̐[���܂Ō@�艺���邱�Ƃ��ł���B�P�S�O�v�̃��[�^�[�ɂ��쓮���A��]���͖����T�O�W��]�ŁA�����T�D�U�������@��i�ށB

�A�[���͋쓮���[�^�[�i�V�j�ɂ��A���E�ɂ����������Ƃ��ł���B�h������˂����Ă�ɂ�����A�J�����̉f�����Q�l�ɓK�ȏꏊ��I�肷�邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��A�t�߂��Ƃ炷���߂̃����v�����Ă���B

�@�킪�I���ƁA�A�[���������グ�i�R�j�A�A�҃J�v�Z���i�P�j�̒��ɓy�����̗e����i�[����B

��A�̓y��̏W���I����ƁA�n�ォ��̎w�߂ŋA�҃t�F�[�Y���J�n����i���}�E���j�B�h�����A�[�����Ăѓ|���A����̎����Ƀ��C���G���W����_���A���ʂ𗣗�����B���~�i�͔��˃X�^���h�̖������ʂ����B

�㏸�i�͓����A�K�ȃX���X�^�[���˂��s���Ȃ���O�����ێ����A�\�肳�ꂽ�^�C�~���O�ŃJ�v�Z�����Ă�������x���g���J���A�J�v�Z����藣���i�E�j�B�㏸�i�̓J�v�Z���̑�C���˓��Ƌ��ɓ˓��A�R���s����B

�@ �@

�@

�J�v�Z���͒��a�T�O�����̋������ŁA�����@������������d�ʂ͖�R�X�����B�\�ʂɂ͑ϔM�R�[�e�B���O���{���Ă���A�����ɂ̓O���X�t�@�C�o�[�����w�ɂ��d�˂��A������M������B�ϔM�R�[�e�B���O�̌����͒ꕔ�i�W�j�������A���݂͂R�T�����B����㕔�͋͂��V���������Ȃ��B

�h�����ō̎悳�ꂽ�����͐�p�̗e��ɓ���A�J�v�Z���։������߂���i�P�j�B���S�Ɋi�[����ƊW�i�P�O�j��������B

�h�����ō̎悳�ꂽ�����͐�p�̗e��ɓ���A�J�v�Z���։������߂���i�P�j�B���S�Ɋi�[����ƊW�i�P�O�j��������B

��C���˓���ɓW�J����p���V���[�g�́i�R�j�̕����ɏ������܂肽���܂�Ă���B�ꕔ�����Ɍ����ē˓����J�n�A�₪�Ăf�Z���T�[����̃V�O�i���ŃJ�o�[�i�Q�j���O��A�܂����^�̃u���[�L�p���V���[�g����тS�{�̃A���e�i���W�J����B���̃A���e�i����̓r�[�R�����������Ă���A�ǐՃ`�[���ɏꏊ��m�点��B���M��́i�U�j�B

�����č��x�P�P�����܂ō~���������Ƃ��C���v�����o����ƁA���C���V���[�g��W�J�A�����ɂQ�{�̒����\�[�Z�[�W��̕��D���ӂ���܂���B����͒n��ɗ��������ہA�J�v�Z����������Ə�������悤�Ɏd�����邽�߂̂��́B

���Ȃ݂Ƀp���V���[�g�̍L���́A�u���[�L�V���[�g���P�D�T�������ŁA���C�����P�O�������B���M��Ȃǂ��쓮����o�b�e���[�͒ꕔ�Ɏd����ł���i�X�j�A������̖������ʂ����Ă���B

��

���i�P�T���̌�A�R�@�̃T���v�����^�[���@���ł��グ��ꂽ�B���ꂼ��P�X�U�X�N�X���Q�R���A���P�O���Q�Q���A�y�тV�O�N�Q���U���ł��������A���Ɏ��s�ł������B�������S�đł��グ���P�b�g�u�v���g���v�̕s��ɂ����̂ł���A�O�Q�̓v���g����i�u�u���b�N�c�v�̕s��ɂ��n������O���𗣒E�ł����A�u�R�X���X�R�O�O�v�A�u�R�X���X�R�O�T�v�Ɩ�������ďI������B�Ō�̂��̂́A���i�̔R�Ă��P�Q�V�b�Œ�~���A�ė����Ă���B

��́A���N�k�����U�X�N�t�ɂ́A�{�i�I�ȉΐ��T���@�u�l�|�U�X�v�̑ł��グ�Ɏ��s���Ă���B���������đ����ɂQ�@�����I���̏ケ�̂��Ƃ��A���̌�̉ΐ��T�����^�����������ƂȂ����̂������i�ڍׂ�ʍ��ɂāj�B

�o�o�L�����n�߂Ƃ��郉�{�[�`�L���v�ǂ̖ʁX�́A�C���C���̒��_�ɂ������B���i�P�T���ȍ~�A���^�@����x���^�p���邱�ƂȂ��ɂ��s���Ă��܂����̂��B�����A�����ĉΐ����A�~�b�V�����̎��s�����������Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ��A�v���g�����P�b�g�̕s��ɏW�����Ă����̂��B

�ܘ_�A�ł��ꂵ�������̂̓��P�b�g���傾�낤�B�������A�^�p����ł��Ȃ������Ƀ}�V����ׂ���Ă������{�[�`�L���E�`�[���̃t���X�g���[�V�����́A�z��������̂ł������ɈႢ�Ȃ��B

�ܘ_�A�ł��ꂵ�������̂̓��P�b�g���傾�낤�B�������A�^�p����ł��Ȃ������Ƀ}�V����ׂ���Ă������{�[�`�L���E�`�[���̃t���X�g���[�V�����́A�z��������̂ł������ɈႢ�Ȃ��B

�V���ȃT���v�����^�[���@�̐���Ɏb�����Ԃ������邱�ƂŁA�v��S�̂̒x�ꂪ�͂����肵���B�ܘ_���̊ԁA���P�b�g�`�[���̓v���g���̕s������P���邱�ƂɑS�͂�s�����Ă����c�B

�i�ŏI�`�F�b�N���Ă���@�́B�E���Ƀp�l���𑀍삷��G���W�j�A�̎p�������邪�A���̔�r����@�̂̑傫�����悭�킩��B�j

��

�P�X�V�O�N�X���P�Q���A���������đł��グ��ꂽ�B�S�Ă͏����ɐi�݁A���c�^�X�ʐM�́A���T���@�u���i�P�U���v�̑ł��グ�\�����B

�u�䂪���̉F���J���v��ɑ���A���X�N�����ԂX���P�Q���P�U���Q�U���A���l�T���@�u���i�P�U���v��ł��グ���B���̒T���@�̖ړI�́A�Ȋw�I�Ȍ�����т��̎��Ӌ�Ԃ̒����ł���B���@���瑗���Ă���e�����g���[�ł́A�S�Ă������ɋ@�\���Ă���B�v

���̎��ɂ́A�ړI���y��̎�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ��B���͂���߂Č����܂ł��Ȃ����Ƃ����A���ꂪ�\�A�̂����������B

�@�̂͌��܂łS���̃R�[�X�֓�������A�P�V���A������O���֓��邱�Ƃɐ��������B

�L�l�F���J������ł́g�F����s�m�̊ēh�Ƃ����d�v�ȃ|�X�g���߂�j�R���C�E�J�}�[�j�����A���̊Ԃ̂��Ƃ��u���L�v�ɏ����Ƃǂ߂Ă���B

�u�X���P�W���B�����P�Q���ɑł��グ��ꂽ���i�P�U���́A�����ɔ�s�𑱂��Ă���B����܂łɂQ�U��̃R���^�N�g���s��ꂽ�B�P�R���ɂ͋O���C�����s���A�@�̂͌v�Z�ʂ�̃R�[�X�֓������B�P�V���ɂ͋@�̂̉�]���s���A��������O���֓������ׂ��t���ˑ��삪���s���ꂽ�B���̌��ʁA���x�P�P�O�����̉~�O���ւ̓����ɐ��������B�v

�u����́A�x���|�W�|�T�v���O�����ɂ�����U�@�ڂ̒T���@�ł���B���̑�P���@�͕č��̉F����s�m��葁�����̓y����ɓ����͂��̂��̂������B�O�T�@�̂����S�@�̓v���g�����P�b�g�̕s��ɂ�莸�s���A�P�@�͌��ʂɃC���p�N�g���Ă���B���͍���̃~�b�V�����Ɏ��M�����ĂȂ��B���������ׂ����_���܂��܂��������炾�B�����������ꂪ���܂���������A��X�̈̑�ȏ����ƂȂ낤�B�j�㏉�߂āA���ʂ��疳�l�œy��������A�������ƂɂȂ邩�炾�B�i������O������̋A�҂ł́A�R�@���������Ă���j�v

��̂����A��P���̓^�X�̃����[�X�����̂܂܋L�����悤�ł���B��Q���͔ނ̓Ɣ��ŁA���̎��_�ł͐����ɑ��ĉ��^�I�ł��������Ƃ��킩��B�������ꂪ��������A����͑叟���ł���Ƃ��L���Ă���A�W���Ȃ���������ւ̊��Ҋ���I��ɂ��Ă���B

�P�X���A�������Ă������i�P�U���̓G���W���ˁA�O���������_�P�O�U�����E�ߌ��_�P�T�D�P�����̑ȉ~�O���ւƓ������B�ߌ��_�͖ܘ_�A�����\��n�_���ł���B���̌�X�ɍ��x�𗎂Ƃ��A�ߌ��_�X�����ɒB�������A����͎R�X�̃s�[�N�̋͂��ɏ��ʉ߂���Ƃ����A���ꂷ���s�B���̎��A���~�i�̃��C���G���W���p�R���^���N�i�S��j���藣����A�g�y�ɂȂ����B

���Q�O���A���悢��~�����n�܂����B�܂��A�Q�U�V�b�Ԃɂ킽�郁�C���G���W���̑O�����˂ő��x���[���ɂ��A���R�����Ԑ��ɓ������B����͎c���R���̖�V�T���������N���e�B�J���ȃt�F�[�Y�ł���B

�����āA���[�_�[�ɂ��n��̍����X�L�������n�܂����B���̃��[�_�[�ɂ��n��܂ł̋����ƁA�������x���Z�o�����B�T���@�͍��x��U�O�O���̂Ƃ���܂ł��̂܂��R�����𑱂���̂��B

���x�U�O�O���̒n�_�ŁA���C���G���W�����ēx�_�A�~�����x�𗎂Ƃ��Ȃ��猎�ʂɔ���B���x�Q�O���̒n�_�ŃG���W�����~���A�X���X�^�[�G���W����_�A�������ƍ~���𑱂���B

���̌�A�n��Q���ŃG���W�����~�A�^�b�`�_�E���B���̎��̑��x�͂X����/���ł���B

���i�P�U���́A�o�E���X���Ē�~�����B�����n�_�́u�L���̊C�v�ƌĂ��~�n�ŁA���̖͗l���������ɗႦ��ƁA���傤�ljE���i�n�����猩���獶���j�ɑ������镔���ł���B�����͌ߑO�T���P�W���i���E���j�ł������B

���i�P�U���́A�Í��̐��E�ɁA�Â��ɗ����Ă���B�g�Í��h�Ƃ����̂��A���̎�������P�X�ŁA�u�L���̊C�v�͖�̈�ɓ����Ă������炾�B�ܘ_����͑z�肳��Ă������Ƃł���A�J�����p�̏Ɩ������v��������ꂽ�̂����̂��߂ł������B

���Ȃ݂ɁA�����܂ł��Ȃ��A�S�Ă͐����ɖT��Ă����B���ʂ���̋����V�O�i���́A���i�P�U���������ɐ����������Ƃ��Ӗ����Ă����B�����Ԍ�A�^�X�ʐM�͒�������������A�������A�Ȃ��y����W�̂��Ƃɂ͐G��Ȃ������B

�Ԃ��Ȃ��A�n�ォ��̎w�߂Ńh�������ғ������B�h�������[�ɕt�����A�[�����|��A���ʂ�T��c�A�[���������̂́A�^���́A�G���W�����˂̒�����������������邽�߂��B

���ɂ͑�C���Ȃ�����A�h�����̉��������n�邱�Ƃ͂Ȃ��B�����v�ɏƂ炳�ꂽ���ʂŁA�Â��ɁA�S���S���Ɛi�ށc�₪�Ċ�Ղɓ˂����������悤�ŁA�@��͒�~���ꂽ�B�A�[���������グ���A�T���v�����l�߂��e��͋A�҃J�v�Z���ւƉ������܂��B�S�Ă͑�Ȃ��i�݁A��͗�����҂݂̂ƂȂ����B

�Ȃ��A���̎��A�J�����ŎB�e���ꂽ�ł��낤���ʂ́A�����܂ň�،��\����Ă��Ȃ��B���炭�����v���J�������@�\�����A�摜�͎擾�ł��Ȃ������\���������B���������ł���Ȃ�A���̃h�������O�́A�g�ډB���h�����ꂽ��ԂőS����T��ɍs��ꂽ���ƂɂȂ�B

�Q�P���A���i�P�U���͐Â��ɃR�}���h��҂��Ă����B�o�b�e���[���܂��[���ŁA���ł������̎w�߂��邱�Ƃ��ł���B��̃W���h�����o���N�V������A�����V�O�i����T�Ă����B

���̎��A�n��ł͋A�҃R�[�X�̌v�Z���s���Ă����B�����ɃJ�v�Z����������邽�߂ɁA�����̃^�C�~���O�ƋA�ҋO���̃V�[�N�������c�G�L�X�p�[�g�B���A�v�Z�𑱂���c�B

��������Q�U���Ԍ�A��i�Ɖ��i��ڑ�����{���g�ɔ��j�R�}���h������ꂽ�B���̎��A�ʐM��n�̂���N���~�A����͌������͈͂ɖ����������߁A�L���[�o���ɕ����ԃ\�A�Ȋw�A�J�f�~�[�̒ʐM�D���o�R���đ��M����Ă���B

�Ԃ��Ȃ���i�̃G���W�����쓮�A�X���[�Y�ɏ㏸���J�n�����B���ꂪ��ы�������A�u�L�̊C�v�ɂ͉����������������̂悤�ɐÂ������߂����B�����A�c�������~�i�͐����ԁA�e�����g���[�M���������c�o�b�e���[�����܂ŁB

��s���A�S�Ă̋@�\�͏����ł������B�O���C���͈�ؕK�v�Ȃ��A���̂܂ܒn���ɒ��i����R�[�X��H�葱���Ă����B

���������R����̂Q�S���A�A�҃J�v�Z�����藣���ꂽ�c���̎��A�n���܂Ŏc��S���W�O�O�O�����B�Ԃ��Ȃ���C���֒e���˓��A�O�����������ɂȂ����B���x�͍ō��łP�O�O�O�O���ɒB���A�d�͂͂R�T�O�f�ɒB�����Ƃ����B

�z����₷�鍂���Ƃf�ɑς����J�v�Z���͍��x�P�S�������Ń��C���V���[�g��W�J���A�������ƍ~���𑱂����B�Ԃ��Ȃ��A�J�U�t�X�^���̃X�e�b�v�̏�ɒ��n�c�T�ɂ̓p���V���[�g�������~��A�J�v�Z���̓r�[�R�����Ȃ����������̓�����҂��Ă����B

��

�����́A���H�̕��Ȃт��A�����̐^�������������B

�J�v�Z���͕��ː����肪�s���A���S�ł��邱�Ƃ��m�F�����ƒ����Ƀ`�����o�[�֊i�[�A���X�N���̒n�������Ȋw��������A���ꂽ�B�`�����o�[���͐^�ۂ���Ă������A��Ƀw���E���Ŗ�������A�J�����s��ꂽ�B

�Ă����\�ʂ͗n���Ă���A�S���`�[���͍ŏ��A�ǂ̂悤�ɊJ���邩�l�����Ɠ`������B�����Ԃ��Ȃ��W���J�����A���ɓ����Ă��鎑��������Ɓc��т̐��ɕ�܂ꂽ�I

�y�͗e��ɓ����Ă�����Ԃ�����Ȃ��悤�Ƀg���C�̒��Ɉڂ��ւ���ꂽ�B�S���łP�O�P���ŁA�@��J�n���̗��q�͏������A���X�ɑ傫���Ȃ�A�ŏI�i�K�ł͊�ɓ����������Ƃ��͂����肵�Ă����B

�@�@�@ �@

�@ �@

�@

�����A�^�X�ʐM�̓T���v�����^�[���������������Ƃ���B

�u���X�N�����ԂQ�S���ߑO�W���Q�U���A���i�P�U���̋A�҃J�v�Z���̓J�U�t���a���̃W���Y�J�Y�K���s�̓쓌�W�O�����̗\��n�_�ɒ��������B�A�҃J�v�Z���ɂ͌��̓y���i�[���������e�킪�����Ă���B�J�v�Z���͉����w���ɍڂ����A���X�N���։^���\��B���̃T���v���̓\�A�Ȋw�A�J�f�~�[�ֈ����n����A���͂��s���A���ʂ͔��\����邱�ƂɂȂ��Ă���B���l���u�ɂ�錎�̓y�����́A�j�㏉�̂��Ƃł���B�v

�S�Ă̐������m�F���ꂽ���̎��A���߂ăT���v�����^�[���~�b�V�����ł��������Ƃ����ɂ��ꂽ�̂��B�č����n�߂Ƃ��������́A�O�N�̃��i�P�T���ł��������Ƃ��ژ_�܂ꂽ���̂Ɖ��߂Ċm�M���������B

���R�����A�u���l�œy����̎�ł���̂ɁA����Ȕ�p�Ɗ댯��`���Đl�Ԃ��s���K�v�͂Ȃ��v�Ƃ����Ԃ����̂͌����܂ł��Ȃ��B

�J�}�[�j���́A�Q�S���t�u���L�v�ɁA���̂悤�ɋL���Ă���B

�u�\�A�̉F���J���ŋP�������������B���i�P�U���̓W���Y�J�Y�K���̓쓌�W�O�����̒n�_�ɒ����������A����͗\�肳��Ă������n�|�C���g�̋͂��R�O�������ꂽ�Ƃ���Ȃ̂��I�A��ׂ����̂͑S�ċA���Ă����c�r�[�R���͂�����ƍ쓮���A����n�_�̓V������z�I�ł������B�J�v�Z���̒��n���牽�����o���ʂ����ɉ���w�������������B�v

�u����ŁA���݂܂łɂQ�@�̖��l�F���D�i�]���h�U�ƃ]���h�V�j�Ƃ��̂P�@�̃T���v�����^�[���@���A������ɂ߂Đ��m�Ƀ\�A�̓��ɋA�҂������ƂɂȂ�B�����̗L�v�Ȑ��ʂɂ��A�]���h�T���̃P�[�X�̂悤�ɃC���h�m�ɒ���������Ƃ����A�҃X�^�C���Ă͋p�����邱�Ƃ��ł���ƌ����悤�c�v

�J�}�[�j���͓��L�̒��ŁA���̐��������ł��邱�Ƃ��킩��B�ނ̓\�A�̓��ւ̋A�ҋZ�p���m�������Ɗm�M���������悤�ł���A���L�̑����ł̓C���h�m�ɉ���͑���h�����Ă������Ƃւ̔ᔻ�������Ă���B

��

�T���v�����^�[���@�͑S���łV�@�ł��グ���A�P�U�����܂ނR�@�����������B�ȉ��A���i�P�T������тP�U���ȊO�ɂ��ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă������Ƃɂ��悤�B

�P�X�V�P�N�X���Q���E���i�P�W���@���s

���X�N�����Ԍߌ�S���S�O���A�o�C�R�k�[���F����n���v���g�����P�b�g�őł��グ��ꂽ�B�d�ʂ͂T�D�V�g���B

�r���A�O���C�����U���ɍs���A������O�������͂V���ɍs��ꂽ�B�����A�G���[�̂��߂P�T�b�������˂��J�n�A�\����啝�ɂ��ꂽ�O���֓����B���ʒ������ʂ����ɂ͂Q��̋O���C�����s��˂Ȃ�Ȃ������B

�R���ߖ�̂��ߋO���C�����P��Ɍ���A����ɃG���W�����˂��A�ʐM�s�\����s���ɍs�����ƂɂȂ����B�����Ă���͎��s���ꂽ���A�������A�\�肳��Ă����O���Ƃ͑傫�����ꂽ���̂������B�e�����g���[����͂������ʁA�X���X�^�[�G���W���̂P��s����N�����Ă��邱�Ƃ����������i�_���܂��R�Ď��ɓ��炸�A�R�������˂��Ă����Ԃł������j�B

�P�P���A�ʐM�\����s���ɍX�Ȃ�O���C�������s���ꂽ�B������͂蓯���G���W���̕s��̂��ߔR�����ߏ�ɏ������A�p�������肵�Ȃ������B���̌��ʁA�o���N�p���\������������Ȃ�A����͐�]�I�ł������B

�����A�ʐM���r�₦���B�v�Z�ɂ��Ɓu�L�̊C�v�ɒė������ƌ�����B

�P�X�V�Q�N�Q���P�S���E���i�Q�O���@����

���X�N�����ԌߑO�U���Q�V���A�o�C�R�k�[���F����n���v���g�����P�b�g�őł��グ��ꂽ�B�d�ʂ͂T�D�V�g���ŁA�����㏸�i���T�P�Q�����B

�r���A�O���C�����P�T���ɍs���A������O�������͂P�W���������B����O���͉����_�P�O�O�����ŌX�Ίp�͌��̐ԓ��ɑ��ĂU�T�x�B�P�X���ɔ��������s���A�ŏI�m��O���͉����_�P�O�O�����A�ߌ��_�Q�P�����̑ȉ~�O���B

�Q�P���ߌ�P�O���P�R���A�~���t�F�[�Y���J�n�B�S�Ă͑�Ȃ��s���A���P�X���A���i�P�U�������������n�_����P�U�O�������ꂽ�u�A�|���j�E�X���n�v�ɒ��������B�W����P�O�O�O���E�X�W�x�ŁA���i�P�W���̒ė��n�_����Q�����قǂ̏ꏊ�Ƃ������Ă���B

������A�J�������N�������ӂ̗l�q�̎B�e�A�d�����Ă������A����͑������܂ރp�m���}�ʐ^�������i���j�B�����Ēn������̎w�߂ɂ��h�������u���N���A�@����J�n�����B�r���A���[�^�[�̃u���[�J�[���Q�x�_�E���������A�w�߂ʼnA�@����p�������B�S�Ă��I������Ǝ����͋A�҃J�v�Z���ւƎ��߂�ꂽ�B

�@

�Q�R���A�㏸�i�ɗ����̃R�}���h�����M����A���ʂ��ї������B�J�v�Z�����\�肳�ꂽ�n�_�ɋA�҂����̂͂Q�T���ŁA�����A���������͂T�T���i�R�O���Ƃ������l������j�ł������B

�Q�R���A�㏸�i�ɗ����̃R�}���h�����M����A���ʂ��ї������B�J�v�Z�����\�肳�ꂽ�n�_�ɋA�҂����̂͂Q�T���ŁA�����A���������͂T�T���i�R�O���Ƃ������l������j�ł������B

�i�E�E��������ɂ���ĎB�e���ꂽ�J�v�Z���B�����n�_�͐ϐႵ�Ă���A�J�v�Z�����ӂ̐�͗n�����悤�Ɍ�����B��̂��߂ɓ�q�����̂ł��낤�A����͗��Q�U���ł������B�j

�i���܁A���D�̒��ɃT���v���������Ă���Ƃ���������������邪�A����͌���B���̕��D�́A�A���e�i����ɐL�т�悤�A�㉺���������n���邽�߂ɔ�����ꂽ���̂ł���B�j

�P�X�V�S�N�P�O���Q�W���E���i�Q�R���@���s

���X�N�����ԂP�V���R�O���Ƀv���g�����P�b�g�őł��グ��ꂽ�B�d�ʂ͖�T�D�W�g���B���i�P�U���ƈقȂ�A�Q�D�T���̐[���܂Ō@��ł���^�C�v�������B

�r���A�O���C�����R�P���ɍs���A������O���ւƓ������̂͂P�P���Q���������B�O���͉����_�P�O�T�����E�ߌ��_�P�U�����̑ȉ~�O���B

�U���A����܂łƓ��l�̒����t�F�[�Y�ɓ������B�G���W���̃u���[�L���˂ƍ~���͏����ɐi���A�������A���x�S�O�O�Ȃ����U�O�O���̕t�߂Ń��[�_�[�n�ɃG���[�����A�P�R�O���̒n�_�ŃG���W�����J�b�g�����ƌ�����B�����G���W����~�Ō��ʂɗ\��̔{�̑��x�i�P�P��/�b�j�ŗ��������B

�����n�_�́u��@�̊C�v�ŁA���i�P�T����������������B�V�O�i������M���ꂽ�̂ŋ@�̂̐����͊m�F���ꂽ���A�_���[�W�͑傫���A�n�ォ��̎w�߂ɂ͑S���������Ȃ������B�㏸�i���������������ƌ�����B

���̌���d�g�M���������A������o�b�e���[��œr�₦���B

�P�X�V�U�N�W���X���E���i�Q�S���@����

���X�N�����Ԍߌ�U���S���A�o�C�R�k�[���F����n���v���g�����P�b�g�őł��グ��ꂽ�B�d�ʂ͂T�D�W�g���ŁA�㏸�i�͂T�P�T�����B���̋@�����i�Q�R���Ɠ��l�A�[���Q�D�T���܂Ō@��ł���^�C�v�������B

�@�푕�u�́A����܂ł̂��̂Ǝd�l���قȂ���̂������B�h�������b�h�͒����ɂȂ��Ă���A�����ɂ̓`���[�u�������Ă���B�@�킳�ꂽ�y�͏��Ƀ`���[�u�̒��ɓ����Ă����悤�ɂȂ��Ă���A�@�킪��������ƃ��[���ł��̃`���[�u���������Ȃ��甲���Ă����A�Ō�ɖ��������Ƃ����A�悭�ł����d�g�݂��i���炭���i�Q�R�������^�ł��������낤�j�B�J�v�Z���̔�������܂ł̂V��������P�O�����Ɋg�債�Ă���B

�@�푕�u�́A����܂ł̂��̂Ǝd�l���قȂ���̂������B�h�������b�h�͒����ɂȂ��Ă���A�����ɂ̓`���[�u�������Ă���B�@�킳�ꂽ�y�͏��Ƀ`���[�u�̒��ɓ����Ă����悤�ɂȂ��Ă���A�@�킪��������ƃ��[���ł��̃`���[�u���������Ȃ��甲���Ă����A�Ō�ɖ��������Ƃ����A�悭�ł����d�g�݂��i���炭���i�Q�R�������^�ł��������낤�j�B�J�v�Z���̔�������܂ł̂V��������P�O�����Ɋg�債�Ă���B

�@�@�@�@�@

����A�E��̃C���X�g�ł킩��悤�ɁA�h�����S�̂��J�o�[�ŕ����Ă���B����͒�����A���˓����Ńh�����������ɂȂ�̂�h�����߂������ƌ����Ă���i�⑫�Q�Q�Ɓj�B���̎��A�قږ����ɋ߂��A�����n�_�͑��z���ɂ��炳��Ă������߂ł���i���i�Q�R���̎�����͂薞���ɋ߂������̂ŁA�J�o�[�����t�����Ă������̂ƍl������j�B

�Ȃ��A����ȑO�̌@��E�i�[�ɂ��Ă͏ڍׂ��悭�킩��Ȃ����A���炭�n�ʂ��甲��������h���������̂܂܃J�v�Z���ɍ������ރ^�C�v�ł����������m��Ȃ��i�J�v�Z���̒��a����l����Ɖ\�j�B

�O���C�����P�P���ɍs���A����O���ւ͂P�S���ɓ������B�P�U���ƂP�V���̗����A�O���C�����s���A�����_�P�Q�O�����E�ߌ��_�P�Q�����̑ȉ~�O���ւƓ������ꂽ�B

���i�Q�S���͂P�W���A�u��@�̊C�v�ɒ����������A�����̓��i�Q�R���̒ė��n�_���炳�قǗ���Ă��Ȃ��ꏊ�i���S���[�g���Ƃ��j�ƌ����Ă���B

�����P�T����A�R�}���h�����M����A�T���v�����O�t�F�[�Y�ɓ������B�@��͐[���P�Q�O�����܂ł͒ʏ�̃h�������O�ŁA���̌�́g�C���p�N�g�E�h�������O�h���s��ꂽ�i�Ռ��������Ȃ���h��������]�������̂��H�j�B�ŏI�I�ɂQ�Q�T�����܂Ō@��i���A�߂Ɍ@�������Ƃ��l������ƁA�[���͂Q�����x�������Ƃ���Ă���B

�P�X���A�㏸�i���\��ʂ茎�ʂ𗣗����A�Q�Q���A�J�v�Z������C���ɓ˓��A�n��A�҂����B�̏W����Ă����y��͂P�V�O�����ł��������A����͎����P�U�O�����̒����ɑ�������ʂł������B

���͒��n����̃J�v�Z���Ƃ��ă����[�X����Ă���ꖇ�B�p���V���[�g�̍L��������s���R�ɐ����Ă��邪�c���������ꂽ���H����͂Ƃ������A���ɃA���O���̂悢�ꖇ���B�J�v�Z���̑傫�����猩�āA�A���e�i�̒����͂T�O�`�U�O�����Ƃ������Ƃ��납�B�Q�{�̃\�[�Z�[�W���D���ڗ��B

�@�@�@

���Ȃ݂ɂ��ꂪ�A�g���[���E���[�X�h�̍Ō�����錎�T���ƂȂ����B���Ɍ��֒T���@��������̂͂P�W�N��̂P�X�X�O�N�P���̂��ƂŁA�Ăł��\�A�ł��Ȃ��A�䂪���́u�ЂĂ�v�ł���B

��

�\�A�����肵���y��͑S���łR�Q�O��������Ƃł���A���͌��ʂ͘_���Ŕ��\����Ă���B����ɂ��ƁA���̕\�ʂ́u���S���X�v�ƌĂ���Ε��ӓy�ŕ����Ă���A���̂T�O�`�V�O�������ח��q�ł���Ƃ����B�܂��A���i�P�U���̍̎悵���y��̓_�[�N�O���C�F�������C�����i�C�g�̌�����ŁA���i�Q�S���̂���͒�`�^�j�E���̌�����ł���B�n���̌�����Ɣ�r����ƁA���̂���̓A���J���������ɏ��Ȃ��A�����܂�ł��Ȃ��B

����A���n�ɒ����������i�Q�O���̓y��́A��V�O���𔒐F�̎Β�����Ȃ�B�����͌��̍��n�����邭�A��n���Â������邱�ƂɊ֘A���Ă���Ƃ�����ƁA�_���ł͌��_�Â����Ă���B�����͍L�����J����A�A�|���̍̏W������Ƃ̔�r������ɍs��ꂽ�B

�����āA���m�z�[�g�Ɋւ��Ă܂Ƃ߂Ă݂悤�B

���⑫�P

�u�^���X�u���o�v�Ƃ́A�S�[�S���[�̏����u�����u���[�o�v�ɓo�ꂷ���l���B�ނ͎����̑��q���A���𗠐����Ƃ��ĎE���Ă��܂��B

���⑫�Q

�h�����̃J�o�[�́A����ȑO�̉^�p���ʂ���A���������������Ƃ������f�Œlj����ꂽ���̂ł��낤�B���i�Q�O���������ɂ�����@��ł��������A����������s���ɑ��z����������Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B

�yReference�z�ǂ̎������ڂ����킩��₷���A���E�ł��I

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

Lunar and Planetary Department, Moscow University http://selena.sai.msu.ru/Home/MoonE.htm

�I�����|�u�t���r�p�~�y�u �R���|�~�u���~���z ���y�����u�}�� http://galspace.spb.ru/

�N�p�����~��-�������y�x�r���t�����r�u�~�~���u ���q���u�t�y�~�u�~�y�u �y�}�u�~�y

�R.�@. �L�p�r�����{�y�~�p http://www.laspace.ru/rus/

"�L�T�N�@-16": �K�O�R�M�I�X�E�R�K�I�J �C�E�O�L�O�C http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/l-16/obl.html

�I�~�����y������ �s�u�����y�}�y�y �y �p�~�p�|�y���y���u���{���z ���y�}�y�y �y�}. �B.�I. �B�u���~�p�t���{���s�� �L���~�~���z �s�����~��

"�K������ �~�p �M�p����" http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/markov/obl.html

�gThe Soviet Space Race with Apollo�h by Asif A. Siddiqi, University Press

of Florida, 2003

�gSoviet and Russian Lunar Exploration�h by Brian Harvey, Springer Praxis,

2007