Red Apollo - Low Price, High Risk

�\�A�̗L�l�������v��́A�����I�Ȏ����s���̒��ōs���Ă�����̂������B����x�F�����ׂ��́A�P�X�U�O�N�㒆�Ոȍ~�A�\�A�̓E�H�X�z�[�g��\���[�Y�Ȃǂ����s���Đi�߂Ă������Ƃ��c�������A�\���[�Y�͌��v��ł��p������̂ł����邪�B�\���[�Y�F���D�ւ̎�肩����͂����������������̂����A�E�H�X�z�[�g�ŗ\�z�ȏ�Ɏ肱����A��P�v�ǂ̐l�ނ�������������ɋz��ꂽ���ʁA�J���y�[�X���݂��Ȃ����Ƃ������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��i�J���j�U�Q�Ɓj�B

���̕ӂ́A�܂���������ڕW�ɂ��Ă����č��Ƃ̑傫�ȈႢ�ł���B�\�A�̃E�H�X�z�[�g�Q�����F���V�j�̂��߂����ɍ��ꂽ���̂������̂ɑ��A�č��̃W�F�~�j�́g���ւ̓��h�𑖂��A�̉F���@�ŁA�č����̉F���V�j���A���̓r���̂�����Ƃ��������ɉ߂��Ȃ������B

�A���N�Z�C�E���I�[�m�t�́A���ˌ^�̃G�A���b�N�ɓ���A�O�֔�яo���A�c��F�����Ɗi���A�����炪��߂��Ă����B�����A�G�h�E�z���C�g�́A�D���̃G�A���A�n�b�`���J���ĊO�ɔ�яo���������������̂��B

�\�A�̗L�l�������v�悪�u���O�������f�u�[�����v�Ƃ����A�A�|���v��Ɠ����X�^�C���ɕύX����A�m�P���P�b�g�ɑ啝�Ȏd�l�ύX���s��ꂽ���Ƃ͑O��q�ׂ��B�����̗\�Z�ł͔N�ɂS�@�̂m�P��ł̂�����t�ŁA�����̂m�P��p���ċO����Ń��P�b�g��g�ݗ��Ă�u�n���O�������f�u�[�����v�ł͊Ԃɍ���Ȃ������̂��B

���̕ӂ̌o�܂��A������������Ă������B

���O�������f�u�[�����́A�m�P�̑啝�ȑ��͂�v�������B�Čv�Z�̌��ʁA�Œ�ł��P�O�O�g���̃y�C���[�h��ł��グ��p���[���K�v�Ɣ����������A�y�C���[�h���X�T�g���ɗ}���A���i���R�O��Ƃ��A�X�ɔ�s�g���W�F�N�g�����H�v���邱�ƂőΉ��\�Ɣ��f�����̂́A�R�������t�������B

�����A�m�P�̏�ɏ��k�R�X�e�[�W�̊J�����n�߂ĊԂ��Ȃ��A�X�T�g���ł͊Â��������Ƃ����炩�ɂȂ����B��P�v�ǂł͋c�_�����������A�~�[�V���́u�Ƃɂ�������Ă݂悤�v�Ƃ����咣�ň�т��Ă����B�ނ́A�~�b�V���������܂��������������܂����A�����̉F���J������������ƁA��邱�Ǝ��̂ɈӋ`������ƍl���Ă����悤�ł���B

����A�m�P�̑�Q�A��R�i���t�_�E�t���ɕύX���ׂ����Ƃ����咣����҂������B�������A�����̃\�A�ɂ͂����������Z�p�����݂����i�\�A�ōŏ��̉t�_�E�t���̃e�X�g�͂P�X�U�V�N�U���j�A�܂��A���肵�Ă��Ԃɍ���Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�B�������A�q�h���W���R���ւ̑Ë�����Ă��ꂽ���A��������Ƌp������Ă���B

���̎��_�ōł��[���ɂȂ����̂́A�����A�d�ʂ̖��ł������B�u�}�Y�C�c�ǂ�����ďd�ʂ����炻�����c�v �R�������t�������ɓ����Ђ˂点�A���܋��܂ł������̂́A�ǂ��߂��Ă��邱�Ƃ̕\��ł��������B�������̔ނł��A�����^�m�P�ł��p���[���s�����邱�Ƃ��A���܂����w���ɕł��Ȃ������̂��B

�����A�P�X�U�U�N�P���A����g�h��h����i�Ɏc���A�R�������t�͑��E���Ă��܂��B�e��������������͍ŏ��̐������͍������A��p�҂��~�[�V���ƌ��܂������̂́A�N��������Ȃ���ԂŃM�N�V���N���Ă����B�d�ʖ��͂��������������A�_���_���Ƃ��������������Ă��������������c�B

���́A�m�P�̏�i�ɍڂ���k�R�X�e�[�W�ɂ��ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă������B

��

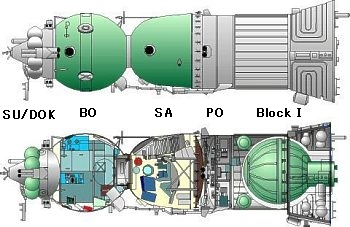

�\���[�Y�V�j�|�k�n�j

�\���[�Y�V�j�|�k�n�j�͔�s�m�炪��荞��Ō����������߂́A�������D�ł���A�A�|���v��ł����u�b�l�v�iCommand

Module�j�ɑ�������B����̓\���[�Y�F���D�̔h���^�̒��ōł���^�̂��̂ƂȂ�A�������̃u���b�N�ɕ�����Ă��邪�A�ȉ��͎�Ȃ��̂��ȒP�ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

SU/DOK

�������D�i��q�j�ƃh�b�L���O���镔���ŁA�R�{�̋����яo���Ă���A����Ō������D�̓V��i�Ԗڍ\���j�ɂ�����A���ōL���胍�b�N����B�ɂ߂ĒP���Ȏd�g�݂����A�K�b�`���Ɨ��҂��q�����Ƃ��ł���B�܂��A���̎��͂ɂ͂Q�S��̃X���X�^�[�����t�����Ă���A�n������O�����猎�J�ڋO���ֈڍs����ۂȂǂɐ��������B�U��̋��`�^���N����R�������������B

�a�n

�u���Z���W���[���v�ƌĂ�镔���ŁA�ʏ�̃\���[�Y�F���D�ł́u�O�����W���[���v�ƌĂ�镔���B�O�����W���[���ƈقȂ�̂͂��̃T�C�Y�ŁA�����ׂ�A�ג����`������Ă���B�O���ɂ͊ۂ��̂������������Ă���A�������D�ƃh�b�L���O����ۂɑ�����ł���B�܂��A���̃��W���[���͔�s�m���O�֏o��ۂ̃G�A���b�N�̖������ʂ����B

�r�`

�u�A�҃��W���[���v�ł���A����͂k�P�v��i�]���h�j�ŗp����ꂽ���̂Ƃقړ��^�ł���B�����A�ꕔ�ϔM�V�[���h��������A�܂��A�n�b�`���Q���������Ƃ��A�k�P�J�v�Z���Ƃ͈قȂ��Ă���B�Q�̃n�b�`�̂����P�͔�s�m���o���肷�邽�߂̂��̂ŁA�����P�͒��ڊO�F���ƃA�N�Z�X���邽�߂̂��̂������ƍl�����Ă���i�k�P�ł́A���̂Q�ڂ̃n�b�`�̕����ɂ͕⏕�p���V���[�g���������Ă����j�B

�Q�l�̔�s�m�����[�ɍ���A�����ɂ͒lj��̐����ێ����u�A���ʂŎg�p����F������������ꂽ�B���ʂō̎悵����Ȃǂ��i�[����e����������B

�o�n

�����ɂ͎p������X���X�^�[�ɉ����A�ʐM�@���K�C�_���X�V�X�e�����i�[����Ă����B���ɃK�C�_���X�V�X�e���̓f�W�^���R���s���[�^����������A�k�R�V�X�e���S�̂����Ă����B

�a�������� �h

�㕔�G���W�����W���[���ŁA�u�u���b�N �h�v�ƌĂ�镔���B�����ɂ͂Q��ނ̃G���W���������Ă���A�P�͌�����O������n���J�ڋO���ֈڍs����ۂɐ��������́iS5.51�G���W���j�ƁA�ׂ����p��������s�����߂̏��^�G���W���iS5.53�G���W���j�ł������B

�R���̓q�h���W��/�l�_���f�ŁA���a1.9m�̑�^�^���N�ɐς܂�Ă����B�܂��A�P�U�̏��^�X���X�^�[���ꕔ�ɔ������Ă����B

�u���b�N �h �̒ꕔ�ɂ͓d�����u���i�[����Ă����B���̉F���D�ɂ͑��z�d�r����������Ȃ����A���͔R���d�r�œd�͂����������悤�ɂȂ��Ă����B���̕ӂ��A�|���Ɠ��l�ŁA�k�n�j�̏ꍇ�A�P��V�O�����̓d�r���S��������A���v�łQ�V�u�E�P�D�T�����̓d�͂��T�O�O���Ԑ��ݏo����悤�ɐv����Ă����B�K�v�Ƃ����_�f�Ɛ��f�͌v�U�O�O�����ŁA���������͔�s�m��̈��p���Ƃ��ė��p���ꂽ�B

���Ȃ݂ɁA�\�A/���V�A�̉F���J���V�[���ŔR���d�r���p����ꂽ�̂́A���̎��ƁA�P�X�W�O�N��̃\�A�ŃV���g���̎������ł���B

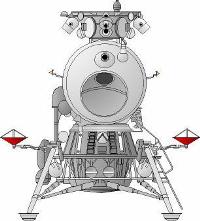

�������D �k�j

�u�k�j�v�Ƃ́A�gLunniy Korable�h�ilunar craft�j�̗��ŁA�A�|���v��́uLM�v�ilunar

Module�j�ɑ���������́B�p�b�ƌ���ƌ`��͎��Ă��邪�A�ȂɂԂ�m�P�̔\�͂��T�^�[���X�̂V�����x�̂��߁A�O�ꂵ���y�ʉ����}���A�A�|���k�l�̖�R���̂P�̏d�ʂ����Ȃ��B���̏����ȃT�C�Y�ł́A��s�m�͂P�l������邱�Ƃ��ł����A�܂��A�A�|���̂悤�Ƀh�b�L���O�g���l�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����́A�V�ӂɋ��Ԃ����t���A����ɂk�n�j�̐�[���h����Ƃ����P���ȕ��@�Ńh�b�L���O����ȊO���������B

�u�k�j�v�Ƃ́A�gLunniy Korable�h�ilunar craft�j�̗��ŁA�A�|���v��́uLM�v�ilunar

Module�j�ɑ���������́B�p�b�ƌ���ƌ`��͎��Ă��邪�A�ȂɂԂ�m�P�̔\�͂��T�^�[���X�̂V�����x�̂��߁A�O�ꂵ���y�ʉ����}���A�A�|���k�l�̖�R���̂P�̏d�ʂ����Ȃ��B���̏����ȃT�C�Y�ł́A��s�m�͂P�l������邱�Ƃ��ł����A�܂��A�A�|���̂悤�Ƀh�b�L���O�g���l�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����́A�V�ӂɋ��Ԃ����t���A����ɂk�n�j�̐�[���h����Ƃ����P���ȕ��@�Ńh�b�L���O����ȊO���������B

���R�����A��s�m�͂k�n�j�Ƃk�j�̊Ԃ��F���V�j�ňڏ悷��B�k�n�j����k�j�֏��ڂ�ꍇ�́A�܂����Z���W���[������O�֏o�Ăk�R�t�F�A�����O�܂ŒH�蒅���A�n�b�`���J���Ē��֓���A�k�j�ɏ�荞�ށB�t�ɁA���ʂ��痣�����A�k�j����k�n�j�A��ꍇ�́A�k�n�j�̐�[�Ƀh�b�L���O��ɊO�֏o�āA���Z���W���[���ւƏ��ڂ�B

���Ȃ�ʓ|�Ȃ��������A�������鑼�Ȃ������B���ꂪ�A�|�����ƁA�h�b�L���O�g���l���Ŋђʂ��Ă���̂ŁA�s�����͎��R�Ȃ̂ł���B

�Ȃ��A�P�X�U�X�N�P���ɍs��ꂽ�\���[�Y�S���A�T���̃h�b�L���O�ƉF���V�j�ɂ�����ڏ�́A���̂k�j�ւ̏�ڃv���Z�X�̃`�F�b�N�̈Ӗ����������Ƃ����B�{������͂P�X�U�V�N�P���A�\���[�Y�P���ƂQ���̊Ԃōs����\�肾�����i�J���j�U�Q�Ɓj�B�����A�\���[�Y�P���̃g���u���ƒė��ɂ��v��͑啝�ɒx��A�P�X�U�X�N�ɂȂ��Ă��܂����̂ł���i�J���j�P�P�Q�Ɓj�B

�k�j�̊J���v���Z�X���������߂Ă݂悤�B

�m�P�|�k�R�~�b�V�����́A��P�v�ǂɂ͂ƂĂ��傫������v���W�F�N�g�������B�����ő�P�v�ǂ͑S�̂̃}�l�W�����g��S�����A�������̕����Ɏd����U�蕪���邱�ƂɂȂ����B�Ⴆ�k�j�́u�u���b�N�d�v�i��q�j�̓����Q���̑�T�W�U�v�ǁA�Ƃ�������B

�m�P�|�k�R�̃f�U�C�����܂Ƃ܂����̂͂P�X�U�S�N�P�Q���R�O���ŁA���U�T�N�P���Q�U���A�P�U�Z�b�g�̂k�R�X�e�[�W�Ƃm�P�̌����������肽�B��̓I�Ȑi�s�́A�U�U�N�ɂS�Z�b�g�A�U�V�N�ɂU�Z�b�g�A�U�W�N�ɂU�Z�b�g�Ƃ������̂������B�ŏ��̂m�P�ł��グ�͂U�U�N�̑��l�������\�肳��A�ŏ��̌������͂U�V�`�U�W�N�ɂ����Ă��ݒ肳�ꂽ�B

�Ƃ��낪�B�����̃X�y�b�N���ς���ɒv���I�ȃ~�X�����邱�Ƃ���������B

�S�����Ă����`�[���͎Ⴂ�A���������Ƃ����Z�p�ҒB�ł��������A�Ⴓ�̂ɔ��I�ȉ�����s���A����Ɋ�Â����v�Z�����Ă����̂��I�Ⴆ�Γ���ɕK�v�ȃ�V�Ƃ��āA���ۂ͂Q�O�O�`�R�O�O��/s���K�v�ł���Ƃ�����A�ݒ�l�͋͂��R�O�`�S�Om/s�������B�܂��A�u���[�L�A���O���Ƃ��ĂR�O�������ς����Ă������A����ł͍��x�v���n�\�����o�ł��Ȃ��̂��B

�ǂ����Ă����Ƒ����A�N���C�t���Ȃ������̂��낤�B

���̌�������l����ɁA�k�j�͏d�ʂQ�g���E�Q�l���Ɛv����Ă����B���������ɂ́A�T�D�T�g���E�P�l���ɂȂ��Ă��܂����̂ł���I���̒ɍ��̃~�X�e�C�N���A��X�܂Ŕ����������ƂɂȂ����B

�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���ꂪ�A�R�������t�Ɍ��܋��Ƃ�����������N���������B

�����Ă��̃~�X�́A��������ʂ։e�����y�ڂ����B�Ⴆ�Β������[�_�[�̊J���́A�ŏ��ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ肾�����B�k�j���k�n�j����藣����A�u���b�N�c�ɂ�茸���A����ɓ��u���b�N��藣������̍��x�v���͐��m�ɍs���˂Ȃ�Ȃ����́B���x�f�[�^���G���W���̃R���g���[�������E���邩�炾�B

���̐��m�ȃG���W���R���g���[���́A����܂��J��Ԃ��ɂȂ邪�A�R���̐ߖȂ킿�d�ʂ̌y���ւƌ��т��Ă���B

�Ƃɂ����A���ʁA���ʁA���ʁA���ڏd�ʂ̍팸�����㖽�肾�����B

���̑��A�l�X�Ȗ����������˂Ȃ�Ȃ��������A���ł��C������˂Ȃ�Ȃ������̂́A�d�S�̈ʒu�������B������ԂɃS�e�S�e�Ɗ�@���l�ߍ��݁A����ɁA�l�Ԃ�����B�G���W���X���X�g�̒��S���͂��R�O�~������Ă��A���肵����s�̕ۏ��ł��Ȃ������Ƃ����B���ɏd�ʂ�H���d�r�A����ɔR���^���N�̔z�u�₻�̌`��܂ł����ׂ��Ɍ������ꂽ�ƌ����Ă���B

���āA�������ďo���オ�����k�j�̎d�l���ȒP�ɗ��Ă݂悤�B

�E�͂k�j�𐳖ʂ��猩�����̂����A�㔼�g���L���r���ŁA�����g�������r�i��ōڂ����}���Q�Ɓj�B���ʂ���A��ۂ͏㔼�g��������������̂����A���̂Ƃ������g�͔��ˑ�̖������ʂ����B���̂�����̓A�|���ƑS���������B

���̃L���r���̏d�ʂ́A���ʗ������ɖ�P�P�R�O�����B���̃L���r�����㏸������G���W�����u�u���b�N�d�v�ŁA���̃u���b�N�݂̂̏d�ʂ͂Q�U�V�O�����B�]���āA�������̋@�̂̑S�d�ʂ͖�R�D�R�g���B�L���r�������͖�O�D�V�S�C���̃G�A�Ŗ�������A�����E�����͔�s�m���ƒf�ōs�����Ƃ͂ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����B

�����A�L���r�������_�f�O�D�S�C���Ŗ������Ă����������A�ЂȂǂ̌��O�ɂ��A�����C�̂O�D�V�T�C���ɕύX���ꂽ�B�����A����͂Q�{�̌����̕ǂ��v�����A�傫�ȏd�ʑ��̈���ƂȂ����B

��s�m�̓L���r���̒����ɗ����ď�荞�ށB�d�v�ȑ���͉E��ŁA�����łȂ����͍̂���ő���ł���悤�Ƀp�l�����z�u����Ă����B��s�m�͗������܂܂̏�Ԃ��ێ����Ȃ���Ȃ炸�A����䂦�A�t�b�g�X�C�b�`�Ȃǂ��g���Ȃ������B�K�v�ȃR���g���[���͑S�Ď茳�ōs��˂Ȃ炸�A�n���h����X�C�b�`�ނ̃��C�A�E�g�͎��s���낪���Ȃ�s��ꂽ�B

�L���r���̒����ɂ́A��≺�����ɉ~�`�̑������t���Ă���A�����ʂ��Ĕ�s�m�͌��ʂ�ڎ�����B�܂��A���̏���ɏ����ȑ������Ă��邪�A����́A�����E�k�n�j�ɐڋ߁A�h�b�L���O����ۂɗp������́i���ʐ^�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Ȃ��A�L���r�����M�̂悤�Ȍ`�����A�s���R�ȉ��݂������Ă���̂́A�ł��グ��O���C���Ȃǂ̍ۂ̂f�ɑς��邽�߂̍H�v�ł���B

�V�ӂɂ̓h�b�L���O�̂��߂̋��ԂƁA�k�R�V�����E�h���甲���o�����߂̃X���X�^�[�Ȃǂ���������Ă���B

���ɁA�G���W���u�u���b�N�d�v�̓L���r���̒ꕔ�ɂ����Ă���A�����̍ŏI�ǖʁA����сA�������Ɋ���B�u���b�N�d�̑S�d�ʂ͂Q�X�T�O�����ŁA�����R���͖�Q�S�O�O�����B�R������͒������ɂQ�W�O�����A�������ɂQ�P�O�O�������ݒ肳��Ă����B�g�p�G���W���͂q�c�|�W�T�W���P��i��P�G���W���j�Ƃq�c�|�W�T�X���Q��i��Q�G���W���j�B�������A�S�Ẵv���Z�X������̏ꍇ�A��Q�G���W�����A���̂܂܂������ƌ��ʂɍ~���B�����A���炩�ُ̈킪�������A�{�[�g�ƂȂ����ꍇ�͑�P�G���W�����A��Q�G���W���ŗ��E�A�A�҃R�[�X�ɓ���B

���ɁA�G���W���u�u���b�N�d�v�̓L���r���̒ꕔ�ɂ����Ă���A�����̍ŏI�ǖʁA����сA�������Ɋ���B�u���b�N�d�̑S�d�ʂ͂Q�X�T�O�����ŁA�����R���͖�Q�S�O�O�����B�R������͒������ɂQ�W�O�����A�������ɂQ�P�O�O�������ݒ肳��Ă����B�g�p�G���W���͂q�c�|�W�T�W���P��i��P�G���W���j�Ƃq�c�|�W�T�X���Q��i��Q�G���W���j�B�������A�S�Ẵv���Z�X������̏ꍇ�A��Q�G���W�����A���̂܂܂������ƌ��ʂɍ~���B�����A���炩�ُ̈킪�������A�{�[�g�ƂȂ����ꍇ�͑�P�G���W�����A��Q�G���W���ŗ��E�A�A�҃R�[�X�ɓ���B

���Ȃ݂ɁA�e�G���W���m�Y���ɂ̓t�^���Ƃ�����Ă���A�����̍ۂɊ����オ�����_�X�g���G���W����~��ɓ���Ȃ��悤�A�������ܕ���悤�ɂȂ��Ă����i�ʐ^�E�E��j�B

����A�����g�̒����r�ł��邪�A�����Q�D�T���ŁA���ʒ��S������R�O���̊p�x�ŊJ���悤�ɂȂ��Ă���B�����g�ɂ́A�A�Ҏ��ɂ͕s�v�ƂȂ鑕�u���S�čڂ����Ă���c�Ⴆ���x�v�A�n���ɉ摜�𑗂�p���{���A�d���̈ꕔ����ɗ�p�V�X�e���̐��^���N�Ȃǂł���B�܂��A�r�ɂ͏��^�ő̃��P�b�g����������Ă���A�����̏u�Ԃɕ��˂��A�V���b�N��a�炰��悤�ɂȂ��Ă����B

�����k�R�X�e�[�W�ꎮ���A�|���ƕ��ׂĂ݂�ƁA���̈Ⴂ���悭�킩��B

�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@

��͂�A�A�|���̕����V���v���ŋ@�\�I�Ɍ�����B�A�|���k�l�͂悭�m���Ă���悤�ɁA�ł��グ���͋@�B�D�̉��Ɋi�[����Ă���A�O����ň�������o���d�g�݂ɂȂ��Ă����B�č��́A�č��̔�s�m��́A���ɍ��x�ȃ}�j���[�o�ƃ����f�u�[�Z�p��v���Ă������߂ɂ��̌`�������ł����Ƃ�����B

��

�ł��グ���猎�ʒ����܂ł̃v���Z�X���ȒP�Ɍ��Ă������B

�o�C�R�k�[���F����n���甭�˂��ꂽ�m�P�́A���x�Q�Q�O�����̒n������O���ւk�R�X�e�[�W���悹��B

�����āA�m�P�̃u���b�N�f�ɓ_���A���������O���A�������J�ڋO���ւƏ��B�u���b�N�f�͂��̌�藣���A�O�����C���Ȃǂ��s���Ȃ��猎��ڎw���B�O���C���̓u���b�N�c�̕��˂ōs����B

�ł��グ����S����A���ɋ߂Â��ƍĂуu���b�N�c�ɓ_�A�����A���̏d�͂ɑ������A������O���ɓ���B

�����āA�k�n�j����k�j�ւƔ�s�m�̂P�l���F���V�j�ňڏ悷��B��@���`�F�b�N���ُ킪�Ȃ��Ɗm�F���ꂽ��A�k�j�ƃu���b�N�c�͂k�n�j����藣�����B

�@�@�@�@

��͌��ʂփA�v���[�`����ۂ̃v���t�B�[���i(C)MarkWade�j�B�u���b�N�c�͑S�͕��˂��s���A�P�O�O��/���܂Ō�������B�u���b�N�c�R�ďI�����ɁA���ʂ��獂�x�S�����B

�I�������u���b�N�c�͐藣����A���ʂ��˂���i�}�E���F���C���j�B���x���R�����ɂȂ������_�Ń��[�_�[�Œn�\���m�F�A�u���b�N�d�̕��˂��J�n�B�t���X���X�g�Ńu���[�L�������Ȃ��獂�x�P�O�O���܂Ŏ����~�����s���B���̎��_�ŁA�z�o�����O�Ԑ��ɁB

�����A�~�����ɉ��炩�̃g���u�����������A�{�[�g�ƂȂ����ꍇ�́A��������߁A�A�҂���i�}�E�I�����W���C���j

�z�o�����O����́A�}�j���A���ŋ@�̂𑀍�B���̊Ԃɗ\��|�C���g�ɂ܂������~��邩�A�����͂��̎��ӂɍ~��邩�f���A�D�𑀂�B�������A�P�\���ꂽ���Ԃ̓z�o�����O���܂߂ĂP���ɖ����Ȃ������B

���ʒ�����A��S���Ԃ������ʼn߂����B��s�m�͂k�j���o�Č��ʂ֍~��A�������f���Đ�����ǂ݁A���������̉Ȋw��@����ׁA�y�Ɗ�̃T���v�����̏W���A�ʐ^���B�e���邱�ƂɂȂ��Ă����B������P�l�ł�萋����c�F�����̎_�f�͖�X�O�����������Ȃ��������߁A���\�Q����������Ƃ��������邱�ƂɂȂ����ɈႢ�Ȃ��B

���ʂł̊������I���ƁA��s�m���悹���L���r�����������A�������Ă���k�n�j��ڎw���B�k�j�͂k�n�j�ɐڋ߁A���̐�[�ɋ��Ԃ�˂�����Ńh�b�L���O������ƁA��s�m���ĂщF���V�j�łk�n�j�̋��Z���W���[���ɖ߂�B��s�m���A�҃��W���[���ɖ߂�ƁA�k�j�ƃh�b�L���O�������Z�u���b�N�͐藣����A�j�������B

���̌�A���ƂP����������O���ʼn߂�������A�u���b�N �h �ɓ_�A�k�n�j�͒n���J�ڋO���ւƏ��B�n���܂ł͖�R�����̓��̂�B

�Ō�́A�k�n�j�̓o���o���ɂȂ�A�A�҃��W���[���������A���Ă���B��ɏ��ő�C���˓����A�����A��U��C���O�֔�яo������A�Ăё�C���˓��A�\�A�̓��ɒ��n����B����́A�k�P�Ɠ��������ł���B

��

���łɁA���ʂŔ�s�m���g�p����F���������Ă������B�F�����͂Q��ފJ������A�uOrlan�v�A�u�j������������

�X�S�v�ƌĂꂽ�B�ʐ^���[���uOrlan�v�A�������u�j������������ �X�S�v�ł���B�����Ƃ��悭���Ă��邪�A�[�I�Ɍ�����Orlan

�͂j������������ �X�S�̃\�t�g�^�C�v�ł���A�����₷���ɗ͓_���u����Ă���B���Ȃ݂Ɂg�X�S�h�́A�k�R�~�b�V�����Ŏg�p����F�������J������v���W�F�N�g�i���o�[�g�P�P�e�X�S�h����̂�ꂽ���́B

�@ �@

�@ �@

�@

�ʐ^�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA���̐悩��ܐ�܂Ń����s�[�X�ɂȂ��Ă���B�w���͗①�ɂ̔��̂悤�ɂȂ��Ă���A��s�m�͂������璆�ɓ���i�E�[�j�B���̃o�b�N�p�b�N�ł��邪�AOrlan�̂���́uSeliger�v�A�u�j������������

�X�S�v�̂���́uKaspiy�v�ƌĂ�Ă����B�t��������Orlan�͂U�O������A�j������������

�X�S�͂P�O�O�����z�̏d�ʂɂȂ����B

�܂��A�j������������ �X�S�̋��̕����Ɍ�����ٓ����̂悤�Ȕ��́A�_�f���_���Y�f�Ȃǂ̃C���W�P�[�^�[��A�o�b�N�p�b�N�̊�@�̐�����s���X�C�b�`�����p�l���ł���A��O�ɌX���Ďg�p����B����ɁA��ȃL���X�^�[����������Ă��邪�A����͌��ʂł̈�����s��ۏ��邽�߂Ɏ��t����ꂽ�x���ł���B�d�͂��キ�A�܂��A�[���_�X�g�ŕ����Ă����ꍇ�ȂǗl�X�Ȃ��Ƃ��l���ɓ����ꂽ���ʂ����A�ł����O���ꂽ�̂́A�]�Ƃ��ɋN��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ������B

���̊J����S�����Ă����̂�Zvezda�i�Y���F�Y�_�j�ƌĂ�Ă����J������B�ӔC�҂̓Q�C�E�Z���F�[�����Ƃ����j�ŁA�R�������t�̐M�������l�Ԃ̈�l�B�E�H�X�z�[�g�Q���~�b�V�����ł́A�F�����̐v�ɂ���������Ȕ��f���R�������t�Ɉ�C����A���܂������b���i�J���j�R�Q�Ɓj�B

���҂͂P�X�U�V�N���玎�삪�n�܂�A�l�X�ȃe�X�g���s���Ă������BOrlan�͏d�ʂ��y���Ƃ��������b�g�����邪�A�ނ���\�t�g�^�C�v�͉��ɂ�����A�X�y�[�X�̃}�[�W�����������ł͈����ɂ����\�����������B�t�ɂj������������ �X�S�̓n�[�h�^�C�v�ň������܂��Ă���A�F�����v���e�N�g�������Ƃ��������b�g�����邪�A�����ɂ����A�Ƃɂ����d���B

���Ȃ݂ɁA�g�F����s�m�̊ēh�ł���j�R���C�E�J�}�[�j���͕������@�����ہA�ǂ�����d������Ɗ����A����Ƀ��I�[�m�t���D�O�����ŗp�������������������̂łǂ����ƍl�����悤�ł���B�����Y���F�Y�_���J�}�[�j�������̂悤�Ȍ������������ɂ͂Ȃ��A�܂��A�J�}�[�j�����g�A�����܂ŏd�ʂ��C�ɂ��Ă���킯�ł��Ȃ������̂ŁA���̃A�C�f�B�A�͂��̊Ԃɂ������Ă��܂����B

��s�m�͂k�j�̒��ł��I�n�A�F�����𒅗p����B���ʂɒ������O�֏o��Ƃ��́A�D���̃G�A���ăn�b�`���J���邪�A���̕ӂ̓A�|���Ǝ��Ă���B

�]�k�����AOrlan�͌��v��ł��������������A���݂��Ȃ��A�D�O�����p�̉F�����Ƃ��ėp�����Ă���B�č��̂��ꂪ���l�̉���Ȃ��ƒ����߂Ȃ��̂ɑ��A����́g�①�Ɂh�̃t�^���J���ē������łn�j�Ȃ̂ŁA���Ɏg�����肪�悢�i�t�^�͒N���ɕ߂Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��傤���ǁc�j�B

��

�ȏ�A��Z�ɑS�̑����܂Ƃ߂Ă݂����A���Ȃ蕡�G�ȃv���Z�X�ł��邱�Ƃ��킩��B������������邽�߂ɕK�v�ȃn�[�h�E�F�A�͂ǂ���n�C���x���̂��̂ŁA���R�����A�J���y�[�X���݂����̂ƂȂ����c���ɁA�k�j�ƃu���b�N�c�A�h

�́A�k�R�F���D�̊J��������q�����Ƃ����B�������́A���C�o���̕č������l�ŁA�A�|���k�l�̊J���͍�����ɂ߁A�A�[���X�g�����O�͎���Ŋ낤�����ʂƂ��낾�����B�����A�\�Z�K�͂��l�����A�P�^���Ⴄ�c�\�A�̓M���M���̗\�Z�ƃ`�[���ŁA�A�|���ɋ߂����Ƃ����悤�Ƃ��Ă����̂�����A���̍���A�|���ǂ���ł͂Ȃ������̂͑z���ɗe�Ղ��B

�m�P-�k�R�~�b�V�����ɑ��A�F�A�l����قǂɕs���������Ă��������Ƃ͑O����q�ׂ��B�R�������t�𒆐S�Ƃ��đ�����ꂽ�����́A�Ƃɂ����l������`����{�Ƃ������A�n�[�h�E�F�A�͖��n�Ȃ��̂��肾�����B

�u�����A�k�j�����ʂɒ��������ہA��ꂽ�ꍇ�H�v

�u��s�m���k�j����~���O�ɁA�k�j�̏�Ԃ���ӏ��m�F�ł��Ȃ����H�v

���̂悤�Ȍ��O�����サ�A���������������Ƃ��āA���^�̖��l���ʎԂ��v���g���ŗ\�ߑ����Ă����A�k�j�����������Ƃ��ɂ��̎Ԃ��k�j����ӂ̏�Ԃ��`�F�b�N����Ƃ����A�C�f�B�A���ł܂����B�����A�X�ɐ������s���́A�������B

�u�����k�j�ɔj�����F�߂�ꂽ�Ƃ��āA���ꂪ�A�����s�\�������炷�v���I�Ȃ��̂��Ƃ�����H�v

����͓��R�o�Ă�����ł���B������������ׂ������Ƃ��ďd������A���ǁA�\�ߕʂ̖��l�k�j���o�b�N�A�b�v�Ƃ��đ��荞��ł����A�����L�l�k�j�������s�\�������ꍇ�ɂ́A������ŋA���Ă���Ƃ������ƂɌ��܂����B�ܘ_�A�o�b�N�A�b�v�k�j�����ʎԂ̃`�F�b�N�����O�Ɏ�B

�������A���҂��������ɒ����ł���Ƃ͌���Ȃ��B�L�l�k�j�̓o�b�N�A�b�v���T�����ȓ��ɉ��Ƃ��������邱�ƂƂ��A�L���̍ۂ́A���̐������̋��������ʎԂɏ���Ĉړ�����Ƃ������ƂɂȂ����B

���ǁA1�l�̔�s�m�����ʂɍ~�낷�̂ɁA�Q�@�̂k�j��K�v�Ƃ���B�������V���ɁA�P�l��茎�ʎԂ̊J�����K�v�Ƃ��ꂽ�B���łɁA���ʂ��ڍׂɎB�e�������q�������A�x�X�g�Ȓ����n�_��T�����Ƃ����荞�܂ꂽ�B

���������A������F�A�k�j�ɉۂ���ꂽ�������d�ʐ����������������c�B

��

�b���������邪�A���̃o�b�N�A�b�v�ĂɁA�ނ���s�����������҂����������̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͍l���Ă���B�����A�����x�̍����n�[�h�E�F�A����ł���A���̏�ōX�Ƀo�b�N�A�b�v����������Ƃ����̂Ȃ�A���S���ɖ�������邾�낤�B�����{�����s�����炯�̏�ɁA�u�������ɔ����Ă��ƈ�@�������Ă����܂��v�Ȃǂƌ���ꂽ��A�~�b�V�����S�̂ɑ���M�������傫���h�炮�Ǝv���̂����c���ꂪ���ʂ̐l�Ԃ̊��o�ł͂Ȃ��낤���B

������ے������̓I�ȗႪ�A�ߔN���ۂɂ������B�Q�O�O�T�N�V���́A�V���g���u�f�B�X�J�o���[�v�̔�s���B���̔�s�́A�Q�O�O�R�N�̃R�����r�A���ė����̈ȗ����߂ĂƂȂ�u���^�[���E�g�D�E�t���C�g�v�ł������̂����A�R�����r�A���ė��̌����ƂȂ����f�M�ޔ����̖�肪�����ɉ�������Ă��Ȃ����ł̔��i�������B

���̖����t�H���[����ĂƂ��āA�m�`�r�`�̓V���g���u�A�g�����e�B�X�v���ً}�~���@�Ƃ��ď������Ă������Ƃ����肵���B�����A���̌���ɂ�������������̂͂��܂肢�Ȃ������B�m�`�r�`�̈Ăł́A�f�B�X�J�o���[�ɒv���I�ȑ��������������ꍇ�A�����j���A��s�m��͍��ۉF���X�e�[�V�����ŃA�g�����e�B�X�̓�����҂Ƃ������̂������B�������S�����A�g�����e�B�X�ɏ���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�c��̓\���[�Y�ŋA��Ƃ����A���V�A���݂��ꕔ�������A�ʓ|���������̂ɂȂ����B

�������}�X�R�~�𒆐S�Ɂu�����ł��グ�̍ہA�A�g�����e�B�X�ɂ��������o���ꍇ�͂ǂ�����̂��v�Ƃ����A�P����������^�₪�킫�オ�����B���̌��͌��ǁA�m���_�ł��܂�����A���m�ȓ������o�邱�Ƃ͂Ȃ������B�܂��A�m���Ɂu�o�b�N�A�b�v�̃o�b�N�A�b�v�v�ƌ����n�߂���L���͂Ȃ��̂����A���̂悤�ȋc�_���N���邱�Ǝ��́A�N�����s���Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ̏ł���ƌ�����B

��

�b��߂����B�d�ʐ����͓����ɁA���ʂ��玝���A��T���v���̗ʂɂ�������������ۂ����ƂɂȂ����B�����I�ɂ͕č��l�����������V�A�l�����ɗ��Ă���ł悩�����킯�����A�g���y�Y�h���w�ǎ�ɓ���Ȃ�������A��͂�������B�č������\�L���Ƃ����T���v���������A������A��ԏ��ɂ͏������Ƃ͂����A����ς莩���������~�����Ȃ�B

�����ŁA���l�̃T���v�����^�[���@�̊J�����s���邱�ƂɂȂ����B�ʃ��[�g�Ō��̓y��������A�邱�Ƃ�����̂��B���̖��l�@�́uYe�|�W�|�T�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ����B

���Ȃ݂ɁA��q�̌��ʎԂ́uYe�|�W�v�ƌĂ�A�T���v�����^�[���@�͂��̔h���^�Ƃ����B�\�A�͌��ɂ������̖��l�T���@�𑗂荞�݁A���������{�[�`�L���v�ǂ��S�����Ă������Ƃ͈ȑO�q�ׂ��i�J���j�Q�P�Q�Ɓj���A�����Ɠ��l�A���ʎԂ��T���v�����^�[�����A���v�ǂ��S�����邱�ƂɂȂ����B

���Ȃ݂ɁA��q�̌��ʎԂ́uYe�|�W�v�ƌĂ�A�T���v�����^�[���@�͂��̔h���^�Ƃ����B�\�A�͌��ɂ������̖��l�T���@�𑗂荞�݁A���������{�[�`�L���v�ǂ��S�����Ă������Ƃ͈ȑO�q�ׂ��i�J���j�Q�P�Q�Ɓj���A�����Ɠ��l�A���ʎԂ��T���v�����^�[�����A���v�ǂ��S�����邱�ƂɂȂ����B

�����͔��ɋ����[������������Ă���B����A�ʏ͂ɂĂ��������ڂ������グ�Ă݂����B

�i�E�͌��ʎԁu���m�z�[�g�v�B���̕֊�^�̑��s�Ԃ͗L�l���v��Ŋ��邱�Ƃ͂Ȃ��������A�P�X�V�O�N��A�Q�䂪���l�Ō��ʂ𑖂������B�j

��

�Ō�ɁA��s�m�̑I��ƌP���ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂悤�B

�m�P�|�k�R�Ō���ڎw����s�m�B�́A�k�P/�]���h�v��i�J���j�Q�R�Q�Ɓj�Ƃ͕ʂɑI�����ꂽ�B�P�X�U�W�N���珇���I������Ă�����Q�T�l�̌��̒�����A�ŏI�I�����s��ꂽ�̂͂P�X�U�X�N�̂��ƂŁA���N�R���Q�W���A�{�X�g�[�N�T���Ŕ�s�����������E�r�R�E�t�X�L�[���������`�[���̃��[�_�[�ɑI������A���U���܂łɁA�ނ��܂ނW���̔�s�m���c���ꂽ�B

���̂W���́A���ʂɍ~��郏�����E�r�R�E�t�X�L�[�A�G�t�Q�j�[�E�t���m�t�A�A���N�Z�C�E���I�[�m�t�̂R���A������O����ő҂��Ă���I���O�E�}�J���t�A�r�N�g���E�p�`���[�G�t�A�j�R���C�E���J�r�V�j�R�t�A�A�i�g���[�E�{���m�t�A�A���N�Z�C�E�C�F���Z�C�G�t�̂T������\������Ă���B

���ɑO�҂̂R���̓n�[�h�ȃg���[�j���O�����B�l���|�X�w���R�v�^�[�����������V�~�����[�^�[�ɂ��ŏI�P���ł́A�Ō�ɓ��̒�����������ꂽ�B���I�[�m�t�͌�ɁA������z���Ă���B

�u�w���R�v�^�[�ŁA�X��ނ̑S���قȂ钅�����@���o�������B�G���W�����̂����A���ʂ���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��c�厖�̂��҂��Ă��邩�炾�B�����A��X�͂�������s�����̂��c�����āA�����������B�v

�����A�S�̓I�ɌP���̏͏����ł͂Ȃ������B�k�R�F���D�̃V�~�����[�^�[�ȂǁA�K�v�Ȑݔ��̊������x��Ă������炾�B���̎����A���ɂ��k�P��\���[�Y�F���D�̃V�~�����[�^�[�Ȃǂ��K�v�Ƃ���Ă������A�����������ł͂Ȃ������B�Ⴆ�P�X�U�V�N�S���A�\���[�Y�P�����ł��グ��ꂽ���A�@�̂��s���S�ł��邾���łȂ��A���悵�Ă����E���W�~�[���E�R�}���t�̗��x���ݔ��s���S�̂��ߏ[���łȂ��A�K�K�[���������߂Ƃ��鑼�̔�s�m�B���ł��グ���������߂��قǂ������B

�����Ă��̏��A�J�}�[�j���́u�~�[�V���̂������v�Ə����c���Ă���B

�Ƃ����̂��A�~�[�V���̓V�~�����[�^�[���A�����̐v�ǂɔ����悤�ƍl���Ă����̂��B���̂��߉F����s�m�P���Z���^�[�ɂ̓V�~�����[�^�[�͔�����ꂸ�A�����ł̌P���������Ɏn�߂��Ȃ���Ԃ������̂��B

�~�[�V���͂k�R�v����A��R����藣���čs�����ƍl���Ă����炵���B��s�m���ۂ��Ǝ����̐v�ǂ̉��ɑg�ݍ������Ƃ��Ă����̂ł���c���炭�A�J�}�[�j�������ČP�����n�߂Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪����ɖҔ��������̂̓J�}�[�j���ŁA�ނ͏�w���ł���Z���Q�C�E�A�t�@�i�V�G�t�Ɍ����i�����B

�A�t�@�i�V�G�t�̓J�}�[�j���̑i���𗝉����A�x����A�~�[�V���Ƃ̌��ɓ������B�����A�z���ȏ�̃~�[�V���̒�R�ɁA�J�}�[�j���ƃ~�[�V���̊ԕ����ɂ߂Đ[���ȏ�Ԃɂ��邱�Ƃɏ��߂ċC�t�����Ƃ����B�A�t�@�i�V�G�t�͎d�蒼���ĐT�d�Ɏ���i�߂悤�Ƃ������A�Ȃ��Ȃ���肭�^�Ȃ������B

��

�\�A���L�l���v��ɂ�������p�́A�A�|���v��̂���̖�P�O���̂P�Ƃ�����������B���̕ӂ͋c�_������̂Ō덷�����傫���ƍl�����邪�A�ԈႢ�Ȃ��̂́A�A�|���ɔ�ׂ���ꡂ��Ƀ��[�v���C�X�������Ƃ������Ƃ��B��������́A�n�C���X�N�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����̂����B

���̂悤�ȏɂ���Ȃ���A�������ɁA�m�P�̃��t�g�I�t�����s�Ɉڂ���悤�Ƃ��Ă����c�B

�yReference�z�ǂ̎������ڂ����킩��₷���A���E�ł��I

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

�gSputnik and the Soviet Space Challenge�h by Asif A. Siddiqi, University

Press of Florida, 2003

�gThe Soviet Space Race with Apollo�h by Asif A. Siddiqi, University Press

of Florida, 2003

�gRussian Spacesuits�h by Isaak P. Abramov and A. Ingemar Skoog, Springer Praxis,

2003

�gRussia's Cosmonauts - Inside the Yuri Gagarin Training Center�h

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@by Rex D. Hall, David J. Shayler, Bert Vis, Springer

Praxis, 2005