Red Apollo, No Compromise 懨嫤柍偒擇恖

僜楢偑寧傊恖娫傪憲傞僾儔儞傪俀偮暲峴偵恑傔偰偄偨偙偲偼婛偵怗傟偨偑丄側傫偲柍懯側偙偲偐偲夵傔偰巚傢偝傟傞丅暷崙偼傾億儘堦杮偱寧廃夞旘峴偲寧柺拝棨傪払惉偟偨傢偗偩偑丄偦傕偦傕杮幙揑偵椉幰偼摨偠傕偺丅尷傜傟偰偄偨帒尮偑偳偪傜偐偵廤拞偱偒偰偄傟偽丄彮側偔偲傕寧廃夞旘峴偼払惉偝傟偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞偑丄傕偼傗偦傟偼楌巎偺乬傕偟傕乭偵夁偓側偄丅

僐儘儕儑僼偼丄戝宆儘働僢僩乽俶侾乿傪暋悢梡偄偰抧媴廃夞婳摴傊儘働僢僩傗擱椏丄塅拡慏傪塣傃丄慻傒棫偰丄寧傪栚巜偡偲偄偆僾儔儞傪巚偄昤偄偰偄偨丅偙傟偼強堗乽抧媴婳摴儔儞僨僽乕曽幃乿乮俤俷俼乯偲屇偽傟傞傕偺偱丄侾俋俇侾乣俇係擭偵偐偗偰嬶懱揑側専摙偑側偝傟丄嵟廔揑偵俁婡偺俶侾偱塅拡慏偺慻傒棫偰傪峴偄丄旘峴巑偼僜儐乕僘儘働僢僩偱岦偐偄丄堏忔偡傞偲偄偆僾儔儞偑偱偒偁偑偭偨乮奐敪巎俀俀嶲徠乯丅

偲偙傠偑侾俋俇係擭俉寧丄撍擛偲偟偰丄乽抧媴婳摴儔儞僨僽乕曽幃乿偐傜乽寧婳摴儔儞僨僽乕曽幃乿乮俴俷俼乯傊偲曄峏偝傟偰偟傑偭偨丅俴俷俼偼傾億儘偲摨條丄戝宆儘働僢僩堦婡偱旘峴巑傕塅拡慏傕懪偪忋偘丄寧傊岦偐偆偲偄偆僔儞僾儖側傕偺丅偨偩丄寧傊崀傝傞偨傔偺乬拝棨慏乭傪暿偵旛偊丄寧傊旘峴巑偑崀傝偰偄傞娫丄暿偺旘峴巑偼塅拡慏偱寧傪廃夞偟側偑傜懸偭偰偄傞偲偄偆傕偺偩丅

偟偐傕偙傟偼廳梫側曄峏偱偁偭偨偵傕娭傢傜偢丄偦偺偒偭偐偗偼枹偩偼偭偒傝傢偐偭偰偄側偄丅乽忋憌晹偑傾億儘儈僢僔儑儞偵塭嬁傪庴偗偨偨傔乿偲儈乕僔儞偼屻擭岅偭偰偄傞偑丄暿偺幰偼丄乽儈乕僔儞偙偦挘杮恖乿偩偲偄偆丅堦曽丄乽偄傗丄尵偄弌偟偭傌偼僐儘儕儑僼偩乿偲偄偆幰傕偄傞丅

偙偺傛偆側挷巕偱丄堦懱偳傟偑恀幚側偺偐傢偐傜側偄偺偩偑丄寢嬊偺偲偙傠丄師偺俀偮偑戝偒側梫場偩傠偆偲尵傢傟偰偄傞丅侾偮偼丄嫲傜偔忋憌晹偐傜柍尵偺埑椡偑偁偭偨偺偩傠偆偲偄偆偙偲丄傕偆侾偮偼扨偵丄帒嬥偺栤戣偩傠偆偲乧暋悢偺俶侾傪懪偪忋偘傞偲偄偆帪揰偱丄嬥偑偐偐傞偺偼柧傜偐偩偭偨偺偩丅

偨偩偄偢傟偵偣傛丄僜儐乕僘塅拡慏偲丄偦偟偰側偵傛傝丄僗乕僷乕僽乕僗僞乕乽俶侾乿偺姰惉偑偁偭偰弶傔偰払惉偝傟傞傕偺偱偁偭偨偺偼娫堘偄側偐偭偨偑丄媄弍揑側崲擄傕懡偐偭偨丅僜儐乕僘偑崲擄傪嬌傔偨偙偲偼偙傟傑偱傕搙乆怗傟偰偒偨偑丄俶侾偵偮偄偰傕怗傟偰偍偐偹偽側傜側偄丅

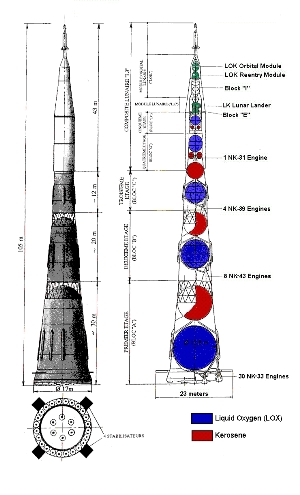

侾俋俆俇擭侾寧俁侽擔丄僐儘儕儑僼偼彨棃梊掕偟偰偄傞戝宆儘働僢僩偺僗儁僢僋偲偟偰丄廳検俀侽侽侽僩儞丄儁僀儘乕僪侾俆侽僩儞偲偄偆悢抣傪採帵偟偰偄傞偑丄偙傟偑偄傢偽俶侾偺尮棳偲側偭偨丅偦偺屻傕僨僓僀儞偼専摙偑懕偒丄侾俋俇俀擭俆寧偺抜奒偱帵偝傟偨傕偺偼丄廳検俀侾俇侽僩儞丄儁僀儘乕僪俈俆僩儞偺俆抜儘働僢僩偲偄偆傕偺偩偭偨乮塃乯丅奺抜偺柤徧偲偼師偺捠傝丅

侾俋俆俇擭侾寧俁侽擔丄僐儘儕儑僼偼彨棃梊掕偟偰偄傞戝宆儘働僢僩偺僗儁僢僋偲偟偰丄廳検俀侽侽侽僩儞丄儁僀儘乕僪侾俆侽僩儞偲偄偆悢抣傪採帵偟偰偄傞偑丄偙傟偑偄傢偽俶侾偺尮棳偲側偭偨丅偦偺屻傕僨僓僀儞偼専摙偑懕偒丄侾俋俇俀擭俆寧偺抜奒偱帵偝傟偨傕偺偼丄廳検俀侾俇侽僩儞丄儁僀儘乕僪俈俆僩儞偺俆抜儘働僢僩偲偄偆傕偺偩偭偨乮塃乯丅奺抜偺柤徧偲偼師偺捠傝丅

戞侾抜丂乽僽儘僢僋俙乿 乮乽俶俲亅侾俆乿僄儞僕儞丂俀係婎乯

戞俀抜丂乽僽儘僢僋俛乿 乮乽俶俲亅侾俆倁乿丂俉婎乯

戞俁抜丂乽僽儘僢僋倁乿 乮乽俶俲亅侾俋乿丂係婎乯

戞係抜丂乽僽儘僢僋俧乿

戞俆抜丂乽僽儘僢僋俢乿

惓妋偵尵偊偽丄乽俶侾乿偲偼戞侾乣戞俁抜偺俁僗僥乕僕傪巜偟丄戞係丆戞俆抜偺俀僗僥乕僕偼乽俴俁乿偵懏偡傞丅乽俙丄俛丄倁丄乧乿偼丄儘僔傾暥帤傾儖僼傽儀僢僩偺徃弴丅戞俆抜乽僽儘僢僋俢乿偼丄俈俲亅俴侾僾儔儞偱寧慗堏婳摴傊搳擖偡傞嵺偺僄儞僕儞偲偟偰棳梡偝傟偨偁傟偱偁傞乮奐敪巎俀俁嶲徠乯丅擱椏宯偼慡抜丄塼巁丒働儘僔儞丅嫽枴怺偄偺偼丄孯帠揑梡搑偲偟偰丄儊僈僩儞媺偺悈敋傪侾俈敪搵嵹偡傞埬傕慻傒擖傟傜傟偰偄偨偙偲偩丅嬌抂側榖丄偙偺乬俶侾抏摴儈僒僀儖乭侾敪偱丄暷崙傪攋夡偡傞偙偲偑偱偒傞丅偩偑椻惷偵峫偊傟偽丄傗偼傝柍拑側僆僾僔儑儞偱偁偭偨偙偲偵娫堘偄側偄偟丄僐儘儕儑僼傕偦傟偼傢偐偭偰偄偨傛偆偱偁傞丅

偨偩丄偙偙偵棊偪拝偔傑偱偵偼壥偰偟側偄丄惓偵乬徚栒愴乭偲尵偆偵憡墳偟偄寖榑偲攍傝崌偄偑懕偄偨丅

仦

侾俋俇侾擭侾寧傑偱偵丄俶侾偺傾僂僩儔僀儞偼傎傏掕傑傝偮偮偁偭偨丅婡懱偺宍忬偵娭偟偰偼丄戝惉岟傪廂傔偰偄偨俼亅俈偺僗僞僀儖偲偼堎側傝丄傾億儘偺傛偆側撌墯偺側偄丄僗儅乕僩側宍偱奆崌堄偟偰偄偨丅俼亅俈偼弶抜偑榚暊偵晅偔奿岲偵側偭偰偄傞乧偙傟傜偼偄傢偽曗彆僽乕僗僞乕偩偑丄俶侾偵偼偦偺傛偆側傕偺偼旛偊側偄偲偄偆偙偲偩偭偨丅

偨偩丄栤戣偼丄擱椏偲偦傟偵娭楢偡傞僄儞僕儞偩偭偨丅

僐儘儕儑僼偼丄塼巁丒働儘僔儞宯偺乬怣幰乭偩偭偨丅偙傟偼丄乽塅拡旘峴偺晝乿偲偟偰崱擔抦傜傟傞僐儞僗僞儞僣傿儞丒僣傿僆儖僐僼僗僉乕偑巜揈偟偨丄嵟傕岠壥揑側慻傒崌傢偣偺侾偮偱偁偭偨偐傜偲尵傢傟偰偄傞丅偦傕偦傕僐儘儕儑僼帺恎丄帺暘偙偦偑僣傿僆儖僐僼僗僉乕偺惓摑屻宲幰偲巚偭偰偄偨偵堘偄側偄丅嵟廔僑乕儖偼塼巁丒塼悈宯傪幚尰偡傞偙偲偱偁傞偑丄偦偺庤巒傔偲偟偰塼巁丒働儘僔儞傪帞偄姷傜偡偙偲偑摉柺偺栚昗偱偁傝丄偦傟屘丄俼亅俈偺奐敪偱傕働儘僔儞傪忳傜側偐偭偨偲尵偊傞丅

偲偙傠偑丅僄儞僕儞嬈奅嵟戝庤偺僌儖僔儏僐偼婛偵丄巐巁壔擇拏慺丒僸僪儔僕儞宯偺乬椄乭偵側偭偰偄偨丅桳撆偱偼偁傞偑丄挿婜曐懚偑棙偒丄偦偟偰壗傛傝丄偠傖偠傖攏側働儘僔儞傛傝傕埨掕偟偨擱從偑幚尰偱偒傞乧僌儖僔儏僐偵偼丄擱椏偼僸僪儔僕儞偱峴偔傋偒偩偲偄偆怣擮偑偁偭偨丅

偟偐傕丄擱椏偵娭偟偰廆攈偑堘偆忋偵丄姶忣揑側懳棫偑偦傕偦傕偁偭偨乧僐儘儕儑僼偼丄僌儖僔儏僐偺崘敪偺偨傔偵帺暘偑廂梕強憲傝偵側偭偨偙偲傪丄巰偸傑偱朰傟側偐偭偨丅壛偊偰丄屓傪僣傿僆儖僐僼僗僉乕偺屻宲幰偲峫偊偰偄傞偦傇傝傪僌儖僔儏僐偑偪傜偮偐偣傞偙偲偵晄桖夣偩偭偨丅

侾俋俇侾擭俈寧丄僐儘儕儑僼偼僾儔僀儀乕僩偵僌儖僔儏僐傪朘栤偟偨丅偦傟偼丄僄儞僕儞偵偮偄偰嵞峫偟偰梸偟偄偲婅偄弌傞偨傔偱偁偭偨乧僐儘儕儑僼偵偲偭偰丄姶忣揑偵怓乆偁傞偲偼偄偊丄傗偼傝丄僄儞僕儞偵偍偄偰偼僌儖僔儏僐偺塃偵弌傞幰偼偄側偄丅僌儖僔儏僐偺嫤椡偑偁偭偰偙偦丄奐敪偼壛懍偟丄桳恖寧拝棨傪幚尰偱偒傞偺偼娫堘偄側偐偭偨偺偩丅

嵟弶偼榓傗偐側暤埻婥偱巒傑偭偨榖偟崌偄偩偭偨乧偑丄偦傟傕嵟弶偺嬐偐偩偭偨丅偦偙偵偼丄僥儞僔儑儞偼崅傇傝丄惡崅偵側偭偰偄偔擇恖偺巔偑偁偭偨丅

僌儖僔儏僐偼丄僸僪儔僕儞偺桪埵偝傪愢偒偮偮丄僐儘儕儑僼偺働儘僔儞俶侾僾儔儞傪乬摴妝乭偲揻偒幪偰偨丅斵偼丄侾俋俆侽擭戙弶摢丄偮偄偵抐擮偣偞傞傪摼側偐偭偨俼亅俁儘働僢僩偺偙偲傪僐儘儕儑僼偵搳偘偮偗偨丅俼亅俁偼丄働儘僔儞僄儞僕儞偺奐敪偑偆傑偔偄偐偢抐擮偟偨偁傟偩乮奐敪巎係嶲徠乯丅僌儖僔儏僐偼偙偺柍懯懌偑丄慶崙偺儘働僢僩奐敪傪戝偒偔抶傜偣傞偙偲偵側偭偨崻尮偩偲庡挘偟偨丅

堦曽丄僐儘儕儑僼偼丄椺偺俼亅侾俇儈僒僀儖敋敪帠屘偺斶寑傪帩偪弌偟偨乧僸僪儔僕儞偼婋尟嬌傑傝側偄壔妛暔幙偩偲丅僐儘儕儑僼偼忢偵丄懳棫偁傞偛偲偵偙偺戝嶴帠傪帩偪弌偡偺偩偑丄偦偙偵偼丄偁偨偐傕僌儖僔儏僐偑嶦恖幰偱偁傞偐偺傛偆側尵偄傇傝傕偁偭偨丄偐傕偟傟側偄丅壖偵側偐偭偨偲偟偰傕丄僌儖僔儏僐偼偦偆姶偠偨丄偐傕偟傟側偄丅偙偺帠屘偱偼侾侽侽柤傪墇偊傞恖娫偑媇惖偵側偭偨丅奐敪傪恑傔偰偄偨偺偼儈僴僀儖丒儎儞僎儖偩偭偨偑丄僌儖僔儏僐傕嫮椡偵僶僢僋傾僢僾偟偰偄偨偺偩乧偮傑傝丄乽偍慜傕摨嵾偩乿偲丅

偙偺擔偺寲壾傪嫬偵丄偨偩偱偝偊埆偐偭偨娭學偼丄傕偼傗屻栠傝弌棃側偄曽岦傊岦偐偭偰偄偔乧丅

仦

侾俋俇侾擭侾俀寧丄僌儖僔儏僐偼僐儘儕儑僼偵懳偟岞幃偺彂娙傪憲傝丄俶侾偺擱椏傪僸僪儔僕儞偵偡傞傛偆怽偟擖傟偨丅崱偱偼偙傟偑丄僐儘儕儑僼偵懳偡傞乬嵟屻捠崘乭偩偭偨偲尵傢傟偰偄傞丅僌儖僔儏僐偼偦偺拞偱丄僼儖僔僠儑僼偺巟帩傪摼偰偄傞傛偆側彂偒曽傪偟丄僐儘儕儑僼傪挧敪偟偰偄傞丅

偨偩偙傟偵偼丄暿偺帠忣傕偁偭偨丅偙偺侾儢寧慜丄僠僃儘儊僀偺倀俼亅俆侽侽儘働僢僩偑彸擣偝傟偨偙偲偱偁傞丅僄儞僕儞偼僌儖僔儏僐偑嫙媼偡傞偙偲偵側偭偰偄偨偑丄栜榑丄僸僪儔僕儞丅傕偟俶侾偱働儘僔儞傪梡偄傞偙偲偵側偭偨傜丄僌儖僔儏僐偼暲峴偟偰働儘僔儞僄儞僕儞偺奐敪傕恑傔傞帠懺偲側傞偺偩丅偙傟傪斵偼旕忢偵寽擮偟偰偄偨偲偄偆丅

擱椏宯偺栤戣偵娭偟偰偼丄壢妛傾僇僨儈乕媍挿働儖僨傿僢僔儏傪挿偲偡傞擱椏埾堳夛傕愝棫偝傟丄挷惍偑恾傜傟傞偙偲偵側偭偨丅偩偑僌儖僔儏僐偼摉弶丄働儖僨傿僢僔儏偵懳偟偰傕偗傫偐崢偩偭偨偲偄偆乧働儖僨傿僢僔儏偑僐儘儕儑僼埬偵岲堄傪帩偭偰偄傞偲偄偆棤忣曬傪摼偰偄偨偨傔偩偭偨丅

侾俋俇俀擭俀寧侾侽擔偐傜俀侾擔偵偐偗丄岞幃偺夛崌偑奐偐傟傞偙偲偵側偭偨偑丄偙傟偼傕偆丄廋梾応偵嬤偄傕偺偩偭偨丅僋儗儉儕儞偱嵜偝傟偨偙偺夛崌偵偼崙杊娭學幰傗偦偺懠偺愝寁嬊挿傜偑弌惾偟偰偄偨偑丄擇恖偺懳棫偼丄偦傫側偙偲偼偍峔偄側偟偩偭偨丅

僐儘儕儑僼偲僌儖僔儏僐丄僜楢塅拡奐敪僔乕儞偱偼寚偔偙偲偺弌棃側偄懚嵼偩偭偨丅偨偩丄擇恖偺怱偺撪偵偼丄旝柇側堘偄偑偁偭偨丅僐儘儕儑僼偵偼傓偟傠丄僌儖僔儏僐偼昁梫側抝偩偭偨乧僄儞僕儞僨僓僀僫乕偼懠偵傕偄傞偑丄俶侾偺僄儞僕儞傪惉偟悑偘傞偺偼丄傗偼傝僌儖僔儏僐偟偐偄側偐偭偨丅偲偙傠偑僌儖僔儏僐偵偼丄僐儘儕儑僼偼昁偢偟傕昁梫偼側偐偭偨乧儘働僢僩傪奐敪偱偒傞偺偼丄懠偵僠僃儘儊僀偑偄傞丅僠僃儘儊僀偼摉帪丄倀俼亅俆侽侽傪傂偭偝偘偰忋偘挭偵忔偭偰偄偨偺偩丅

偦傫側忬懺偱丄夛媍偑偡傫側傝恑傓偼偢傕側偐偭偨丅偪傚偭偲偟偨偙偲偱偡偖巒傑傞岥榑丅偦傟偼媍榑偱傕斸敾偱傕側偔丄扨側傞梘偘懌庢傝偲丄拞彎丄攍傝崌愴偩偭偨乧椺偊偽丄偙傫側嬶崌偩丅

僐儘儕儑僼偑丄壩栻擖傟偵偮偄偰榖傪偟傛偆偲偟偰偄偨偲偒偩丅僌儖僔儏僐偼幷傞傛偆偵丄崨偗偨寵傒傪尵偆丄

乽偼偭丄傢偐偭偨偧丄孨偼忲婥婡娭偑岲偒側傛偆偩偹両偦傟偱帺暘偼塅拡偵旘傃丄巆偭偨幰偼憒彍偟側偝偄偭偰傢偗偐両丠乿

働儘僔儞乮摂桘乯傪擱傗偡偲愇扽摨條丄栆楏側攣乮偡偡乯偑弌傞丅

僌儖僔儏僐偑丄孯梡偺娤揰偐傜丄僸僪儔僕儞宯偑懄墳惈偵廏偱偰偄傞偲庡挘偟傛偆偲偟偨偲偒偩丅僐儘儕儑僼偼挳偔帹帩偨偢丄戝惡偱嫨偄偨丄

乽偄偄偐丄孨偼傗傝偨偔側偄傫偩偭偨傜丄奜傟偰傕偄偄傫偩偑偹両孨柍偟偱傕偱偒傞傫偩傛両両乿

偙偺帪偼偝偡偑偵丄廳嬯偟偄嬻婥偑昚偄丄扤傕岥傪嫴傓偙偲偑偱偒側偐偭偨丅捑捝側惷庘偺拞丄帪娫偩偗偑夁偓偰偄偔乧傕偆丄夛媍偵偼側傜側偄丅堦恖丄傑偨堦恖偲戅惾偟丄偁偲偵巆偝傟偨偺偼婄傪恀偭愒偵偟偨擇恖偩偗偩偭偨偲偄偆丅

偐偮偰丄俧俬俼俢偱妶桇偡傞庒偒擇恖偑丄彨棃偺儘働僢僩奅傪扴偆嫄恖偲側傞偺偼丄扤偺栚偵傕柧傜偐偩偭偨丅

偩偑丄崱傗偦偙偵偄傞偺偼丄懨嫤傪堦愗嫋偝側偄丄擭榁偄偰偄偔垼傟側擇恖偺尃椡幰偱偟偐側偐偭偨丅

偙偺堦楢偺夛媍偺屻丄寢嬊丄擱椏埾堳夛偼塼巁丒働儘僔儞宯傪嵟桪愭偲偡傞寛掕傪壓偟偨丅栜榑丄僌儖僔儏僐偼寖偟偔掞峈偟偨丅懡偔偺崅姱傜偑斵傪愢摼偟傛偆偲帋傒偨偲尵傢傟偰偄傞偑丄婃偲偟偰摦偐側偐偭偨丅堦曽丄僐儘儕儑僼傕慺憗偔庤傪懪偭偨乧僯僐儔僀丒僋僘僱僣僅僼偲偄偆傕偆堦恖偺僄儞僕儞僨僓僀僫乕偵懳偟丄奐敪傪懪恌偟偨偺偩丅偟偐偟摉慠偩偑丄偦偺傛偆側戝婯柾側儈僢僔儑儞偱偺僄儞僕儞愝寁偼丄僋僘僱僣僅僼愝寁嬊偵偼弶傔偰偺偙偲偩偭偨丅

仦

俶侾偺惉岟偼丄僄儞僕儞偵偐偐偭偰偄偨丅摿偵丄梫偲側傞偺偼弶抜乽僽儘僢僋俙乿偱偁偭偨丅

俶侾偺僨僓僀儞偵偁偨偭偰丄弶抜偺愝寁偼戝偒側栤戣偩偭偨丅峫偊曽偼丄俀偮偁傞乧彫悇椡偺僄儞僕儞傪戝検偵懇偵偡傞偐丄偁傞偄偼丄彮側偄悢偺戝悇椡僄儞僕儞偱峔惉偡傞偐丄偩丅偪側傒偵傾億儘偺弶抜偼丄堦婎俈俋侽僩儞偺悇椡傪惗傒弌偡乽俥亅侾乿僄儞僕儞乮塼巁丒働儘僔儞乯傪俆婎暲傋偨傕偺丅寢壥偲偟偰偼偙傟偑傛偐偭偨偺偩偑丄奐敪傑偱偺僼僅儞丒僽儔僂儞傜偺嬯摤偼丄懡偔偺暔岅偱昤偐傟偰偄傞丅

僜楢偱偼丄侾俋俇侽擭偺壞丄悇椡侾俆侽僩儞偺僄儞僕儞傪俀係婎暲傋傞偐丄悇椡俇侽侽僩儞掱搙偺戝宆僄儞僕儞傪悢屄暲傋傞偐偱梙傟偰偄偨偑丄寢嬊丄慜幰傪慖戰偡傞偙偲偵側偭偨丅帪娫丄帒嬥丄恖嵽偁傜備傞柺偱丄戝宆僄儞僕儞奐敪傊偺晄埨偑嫮偐偭偨偙偲偑棟桼偩偭偨丅偙偆偟偰傑偲傑偭偨偺偑丄忋偱婰偟偨慡廳検俀侾俇侽僩儞丄儁僀儘乕僪俈俆僩儞偺俶侾偱偁傞丅僄儞僕儞偼僋僘僱僣僅僼偺乽俶俲亅侾俆乿乮悇椡侾俆俈僩儞/塼巁丒働儘僔儞乯僄儞僕儞偑庡椡偲偝傟偨丅

傑偨丄偙偺悢偺僄儞僕儞傪摨帪偵惂屼偡傞僔僗僥儉偲偟偰乽俲俷俼俢乿僔僗僥儉偑採埬偝傟偨丅偙傟偼娐忬偵暲傋偨僄儞僕儞偺偳傟偐侾婎偑晄嬶崌摍偱擱從傪掆巭偟偨応崌丄偦偺懳妏慄偵偁傞僄儞僕儞傕掆巭偝偣傞偙偲偱丄悇椡偺傾儞僶儔儞僗傪杊偛偆偲偄偆傕偺偱偁傞丅偩偑丄偙偺僔僗僥儉偼旕忢偵擄偟偄傕偺偱丄偙傟傑偨崕暈偣偹偽側傜側偄僄儞僕僯傾儕儞僌僠儍儗儞僕偺侾偮偱傕偁偭偨丅

偟偐傕丄侾俋俇係擭丄寧婳摴儔儞僨僽乕曽幃乮俴俷俼乯傊偺曄峏偵傛傝儁僀儘乕僪偑憹壛偡傞丅

摉慠偩偑丄僐儘儕儑僼偼僀儔僀儔偟偰偄偨乧巇曽偺側偄偙偲偲偼偄偊丄斵帺恎丄柍拑傪偟偰偄傞偙偲偼傛偔傢偐偭偰偄偨丅斵偼俇係擭枛偐傜梻擭偵偐偗丄俴俁塅拡慏偺媄弍幰払偵懳偟丄嬐偐偱傕柍懯側廳検傪徣偔傛偆偵巜帵傪弌偟偰偄傞丅摉帪偺僄儞僕僯傾偺侾恖偼丄偙偆夞憐偡傞丄

乽摉帪変乆偼丄偄偐偵懪偪忋偘擻椡偺斖埻傪挻偊側偄傛偆偵偡傞偐丄摢傪傂偹偭偰偄偨丅専摙偼慡偰偺売強偵媦傫偩丅愡栺偱偒傞廳検傪尒偮偗偨傜丄僐儘儕儑僼偑俆侽乣俇侽儖乕僽儖偺儃乕僫僗傪弌偡偲尵偭偨偺偩丅庒偐偭偨変乆偵偲偭偰丄偦傟偼崅妟偩偭偨乧乿

拞偵偼丄乽婡懱偺撪晹傪恀嬻偵偟偰偼偳偆偐乿偲偄偆傾僀僨傿傾傪弌偟偨幰傕偄傞偲尵傢傟傞偑丄偙偺榖偺恀婾偼傢偐傜側偄丅偨偩丄偙傫側忕択乮丠乯偑嶌傜傟偨傎偳丄奆昁巰偵側偭偰偄偨偺偼娫堘偄側偄乧側偵偣丄攋奿偺儃乕僫僗偑懸偭偰偄傞丅懡偔偺傾僀僨傿傾偼挌擩偵専摙偝傟偨偑丄僐儘儕儑僼傕抜乆僀儔僀儔偟偰偒偨傛偆偱偁傞丄懁嬤偺堦恖丄儃儕僗丒僠僃儖僩僢僋偵懳偟乽侾侽僉儘僌儔儉傪梫媮偟偰偄傞偺偼側偄偺偩丅巹偑媮傔偰偄傞嶍尭検偼丄僩儞側偺偩傛乿偲傏傗偄偰偄傞丅

拞偵偼丄乽婡懱偺撪晹傪恀嬻偵偟偰偼偳偆偐乿偲偄偆傾僀僨傿傾傪弌偟偨幰傕偄傞偲尵傢傟傞偑丄偙偺榖偺恀婾偼傢偐傜側偄丅偨偩丄偙傫側忕択乮丠乯偑嶌傜傟偨傎偳丄奆昁巰偵側偭偰偄偨偺偼娫堘偄側偄乧側偵偣丄攋奿偺儃乕僫僗偑懸偭偰偄傞丅懡偔偺傾僀僨傿傾偼挌擩偵専摙偝傟偨偑丄僐儘儕儑僼傕抜乆僀儔僀儔偟偰偒偨傛偆偱偁傞丄懁嬤偺堦恖丄儃儕僗丒僠僃儖僩僢僋偵懳偟乽侾侽僉儘僌儔儉傪梫媮偟偰偄傞偺偼側偄偺偩丅巹偑媮傔偰偄傞嶍尭検偼丄僩儞側偺偩傛乿偲傏傗偄偰偄傞丅

寢嬊丄俶侾偺憹嫮偵偁偨傝丄師偺傛偆側曄峏偑峴傢傟偨丅

丒弶抜偵僄儞僕儞傪俇婎捛壛偟丄俀係婎偐傜俁侽婎傊

丒弶抜偺掙晹偵係枃偺埨掕梼傪捛壛

丒僗儔僗僩僐儞僩儘乕儖偺夵椙偱丄僽儘僢僋俙丄俛丄倁偺俁僗僥乕僕慡懱偱暯嬒俀亾偺悇椡憹嫮

乧側偳丅傑偨丄摉弶偼傾億儘偲摨條偺乽俁恖僋儖乕乿偑峫偊傜傟偰偄偨偑丄堦恖尭傜偟丄俀恖偲偡傞偙偲傕寛掕偝傟偨丅偙傟偵傛傝丄侾恖偑僜儐乕僘偱寧傪夞偭偰懸偭偰偄傞娫丄傕偆侾恖偑拝棨婡偱寧柺傊崀傝丄侾恖偱妶摦偡傞偙偲偵側偭偨丅偩偑丄

乽傕偟丄堦恖傏偭偪偺寧柺偱壗偐偁偭偨傜偳偆偡傞偺偩丠乿

偙偺婋側偭偐偟偄埬偵偼丄帪娫偑宱偮傎偳晄埨偑憹偟偰偄偭偨偲尵傢傟偰偄傞丅

仦

崲擄偼懡偐偭偨傕偺偺丄偳偆偵偐宍傪惉偦偆偲偟偰偄偨俶侾偩偭偨偑丄偟偐偟丄偙偙傊偒偰側偍丄朩奞偡傞幰偑偄偨乧尵偆傑偱傕側偄丄僌儖僔儏僐偲僠僃儘儊僀偩丅

傕偆丄僜楢偺寧墦惇僾儔儞傪弰傞嬱偗堷偒偵偼丄昅幰傕僀儔僀儔偝傟傜傟偰偔傞乧丅

僌儖僔儏僐偼侾俋俇俀擭丄僸僪儔僕儞傪擱椏偲偡傞戝宆僄儞僕儞乽俼俢亅俀俈侽乿偺奐敪偵拝庤偟偰偄偨丅偙傟偼悇椡俇係侽僩儞傪屩傞戝宆僄儞僕儞偱丄僋僘僱僣僅僼偺俶俲亅侾俆偺係攞偵払偡傞僷儚乕丅偙傟傪傂偭偝偘丄乽俶侾偺弶抜傪俼俢亅俀俈侽偵曄峏偡傋偒偩乿偲庡挘傪巒傔偨偺偱偁傞丅侾俋俇俆擭偵側傠偆偲偟偰偄傞崰偩偭偨丅

僌儖僔儏僐偼侾俋俇俀擭丄僸僪儔僕儞傪擱椏偲偡傞戝宆僄儞僕儞乽俼俢亅俀俈侽乿偺奐敪偵拝庤偟偰偄偨丅偙傟偼悇椡俇係侽僩儞傪屩傞戝宆僄儞僕儞偱丄僋僘僱僣僅僼偺俶俲亅侾俆偺係攞偵払偡傞僷儚乕丅偙傟傪傂偭偝偘丄乽俶侾偺弶抜傪俼俢亅俀俈侽偵曄峏偡傋偒偩乿偲庡挘傪巒傔偨偺偱偁傞丅侾俋俇俆擭偵側傠偆偲偟偰偄傞崰偩偭偨丅

偙傟偼傑偨丄傾億儘丒俥亅侾偵懳偡傞僌儖僔儏僐偺夞摎偲尵偭偰傕偄偄丅

乮塃丒俼俢亅俀俈侽丂悇椡俇俉俆僩儞丒斾悇椡俁俀俀昩偱丄僜楢/儘僔傾偺楌巎偱偼嵟戝偺僄儞僕儞丅捈宎俁丏俁倣丄崅偝係丏俉俆倣丄廳検係係俈侽倠倗乯

斵偼丄崙杊戝恇僂僗僠僲僼偲堦斒岺嬈婡夿徣戝恇傾僼傽僫僔僄僼偵懳偟彂娙峌惃傪偐偗丄巟帩傪媮傔偨丅偟偐傕僌儖僔儏僐偵偲偭偰岲僞僀儈儞僌偩偭偨偺偼丄幚偼摉帪丄傾僼傽僫僔僄僼偑偦偺怑偵廇偄偰擔偑愺偐偭偨偙偲偩丅偄傗丄僌儖僔儏僐偼傓偟傠丄偦偺僞僀儈儞僌傪宍惃媡揮偺僠儍儞僗偲歬偄偩偩傠偆丅僉儍儕傾偵朢偟偐偭偨傾僼傽僫僔僄僼偼僌儖僔儏僐埬偵怱傪摦偐偝傟丄巟帩偡傞暤埻婥偵曪傑傟偰偄偔丅婛偵丄俶侾偺寶憿偑巒傑偭偰偄偨偺偵丄偱偁傞丅

堦曽丄僠僃儘儊僀偼倀俼亅俆侽侽傪峏偵奼挘偟偨倀俼亅俈侽侽偵傛傞寧墦惇寁夋傪楙偭偰偄偨乮奐敪巎俀俀嶲徠乯偑丄侾俋俇俆擭侾侽寧俀侽擔丄偮偄偵傾僼傽僫僔僄僼偼偦傟傪彸擣偟偰偟傑偭偨丅傕偪傠傫丄倀俼亅俈侽侽偺僄儞僕儞偼俼俢亅俀俈侽偩丅偟偐傕埆偄偙偲偵丄僐儘儕儑僼偺柨桭偱偁偭偨偼偢偺恖娫偺拞偵傕丄僠僃儘儊僀丒僌儖僔儏僐埬偵庤傪嫇偘傞傕偺偑弌偰偟傑偭偨偺偩両

偙傟偼傑偝偟偔丄乬杁斀乭偵懠側傜側偐偭偨丅偨偩丄僐儘儕儑僼偲僌儖僔儏僐偺偳偪傜偵偮偔偐丄嶶乆擸傑偝傟偨幰傕懡偐偭偨偵堘偄側偄乧尃椡恾偼晄摟柧偩偭偨偺偩丅杁斀恖偼幩応偲僈僀僟儞僗僔僗僥儉偺奐敪偵実傢傞幰偱偁偭偨偑丄乽俶亅侾偺愝旛偼倀俼亅俈侽侽偵傕懳墳偱偒傞傕偺偩乿偲拑傪戺偟偨曎夝傪偟偰偄傞丅

幭偊偨偓傞偼傜傢偨偲愨朷姶偺拞丄僐儘儕儑僼傕傑偨丄彂娙峌惃偵懪偭偰弌偨丅

乽壗擭偵傕搉傝丄俷俲俛亅係俆俇乮僌儖僔儏僐愝寁嬊乯偼幚梡揑側僄儞僕儞偺奐敪傪峴偭偰偄側偄丅偙偺愝寁嬊偼帪戙偺僯乕僘偐傜屒棫偟丄朿戝側帒嬥傪偮傑傜偸偙偲偵楺旓偟偰偄傞偺偩両乿

幚嵺丄俼俢亅俀俈侽偺奐敪偼弴挷偲偄偆傢偗偱偼側偐偭偨丅係侽婎惢憿偝傟丄僥僗僩偱傑偲傕側惉愌傪弌偟偨偺偼嬐偐悢婎偩偭偨偲偄偆丅偙偺僄儞僕儞偑幚梡壔偝傟傞偙偲偼偦偺屻傕側偐偭偨偑丄帒嬥丄帒嵽嫟偵丄偙偙偱惗偠偨儘僗偼戝偒偐偭偨偵堘偄側偄丅

惉壥偺偱側偄僌儖僔儏僐偺嶔偼丄傕偼傗寵偑傜偣偱偟偐側偐偭偨丅

仦

偙偙偱丄俶侾偺慡懱憸傪挱傔偰傒傞偙偲偵偟傛偆丅僐儘儕儑僼偼偙偺儘働僢僩偱丄僒僞乕儞偵挧傕偆偲偟偨偺偩丅

俶侾偼戞侾乣戞俁抜乮僽儘僢僋俙丄俛丄倁乯偱丄塃偺恾偱偼僌儗乕偺晹暘丅偙偺俁僗僥乕僕偩偗偱崅偝俇侾丏俆倣偵払偡傞丅偦偺忋偺敀偄晹暘偼戞係丄俆抜乮僽儘僢僋俧丄俢乯偱丄偙傟傪崌傢偣偨崅偝偼侾侽俆倣偱丄僒僞乕儞儘働僢僩乮侾侾侽倣乯傛傝嬐偐偵掅偄丅媴宍僞儞僋傪嵦梡偟偰偄傞偨傔丄戞侾抜偐傜忋偵岦偐偆偵偮傟宎偑彫偝偔側傝丄偦傃偊棫偮搩偺傛偆側僗僞僀儖偵側偭偰偟傑偭偨丅偦偺偨傔掙晹偼捈宎侾俈倣偵払偡傞偑丄僒僞乕儞偺偦傟偑侾侽倣偱偁傞偙偲傪峫偊傞偲偐側傝嫄戝偵姶偠傞丅

俶侾偼戞侾乣戞俁抜乮僽儘僢僋俙丄俛丄倁乯偱丄塃偺恾偱偼僌儗乕偺晹暘丅偙偺俁僗僥乕僕偩偗偱崅偝俇侾丏俆倣偵払偡傞丅偦偺忋偺敀偄晹暘偼戞係丄俆抜乮僽儘僢僋俧丄俢乯偱丄偙傟傪崌傢偣偨崅偝偼侾侽俆倣偱丄僒僞乕儞儘働僢僩乮侾侾侽倣乯傛傝嬐偐偵掅偄丅媴宍僞儞僋傪嵦梡偟偰偄傞偨傔丄戞侾抜偐傜忋偵岦偐偆偵偮傟宎偑彫偝偔側傝丄偦傃偊棫偮搩偺傛偆側僗僞僀儖偵側偭偰偟傑偭偨丅偦偺偨傔掙晹偼捈宎侾俈倣偵払偡傞偑丄僒僞乕儞偺偦傟偑侾侽倣偱偁傞偙偲傪峫偊傞偲偐側傝嫄戝偵姶偠傞丅

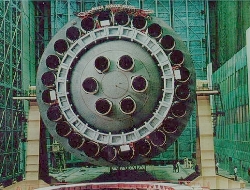

戞侾抜偼俁侽婎偺俶俲亅侾俆僄儞僕儞偐傜惉傞偑丄俀係婎偼娐忬偵怉偊暲傋傜傟丄拞偵俇婎偑攝抲偝傟偰偄傞丅棧棨帪偺悇椡偼係俇俀侽僩儞偵払偡傞偑丄偙傟偼僒僞乕儞偺俁係侽係僩儞傪侾俀侽侽僩儞傕忋夞傞嬻慜偺戝悇椡丅偨偩丄帺廳偑廳偄傕偺偵側偭偰偟傑偭偨偨傔儁僀儘乕僪偑俋侽僩儞偲丄僒僞乕儞偺侾俀侽僩儞偵斾傋傞偲彫偝偄傕偺偵側偭偨丅

丂丂丂

戞俀抜偼丄俶俲亅侾俆傪崅嬻巇條偵偟偨俶俲亅侾俆倁僄儞僕儞俇婎偐傜側傝丄憤悇椡偼侾係俁俀僩儞丅戞俁抜偼係婎偺俶俲亅俀侾僄儞僕儞偐傜側傝丄憤悇椡偼侾俇係僩儞丅慡抜丄擱椏宯偼塼巁丒働儘僔儞偱丄僄儞僕儞偼僋僘僱僣僅僼愝寁嬊偑扴摉偡傞丅

偦偟偰丄偙偺懡悢偺僄儞僕儞傪惂屼偡傞偺偑乽俲俷俼俢乿僔僗僥儉偱偁傞丅忋弎偟偨偑丄僄儞僕儞偺侾偮偑媫掆巭偟偨応崌丄懳妏慄偵偁傞僄儞僕儞傕掆巭偟丄悇椡偺僶儔儞僗傪堐帩偡傞偲偄偆傕偺偩丅傕偪傠傫丄僄儞僕儞偑掆巭偡傞偲偦偺暘慡悇椡偼掅壓偡傞偙偲偵側傞偑丄偦傟傪曗偆偨傔丄巆傝偺僄儞僕儞偺擱從帪娫傪墑挿偝偣傞丅愝寁忋偼丄俀慻偺儁傾乮寁係婎乯偺掆巭傑偱僇僶乕偱偒傞傛偆偵偝傟偰偄偨丅

奺抜娫偼僩儔僗峔憿偱巟偊傜傟偰偄傞偑丄偙傟偼丄愗傝棧偟偺慜偵僄儞僕儞拝壩丄攔婥偑摝偘傞傛偆偵偝傟偰偄偨偨傔丅僩儔僗傪捠偟偰娵偄峔憿暔偑尒偊傞偑丄偙傟偼働儘僔儞僞儞僋偩丅

僷僢偲尒丄惓婥偲偼巚偊側偄俁侽婎傕偺僄儞僕儞偲暲傫偱丄偙偺儘働僢僩偱摿挜揑側偺偑擱椏僞儞僋丅忋偺僇僢僩傾僂僃僀傪尒傞偲偼偭偒傝偟偰偄傞偑丄塼懱巁慺乮惵乯傕働儘僔儞乮愒乯傕媴宍僞儞僋偵媗傔傜傟偰偍傝丄働儘僔儞偺嫙媼僷僀僾偼婡懱撪晹偵偼傢偣傞偙偲偑弌棃偢丄婡懱偺奜偵旘傃弌偟偰偄傞丅

傑傞偱丄巗偺峹奜偵棫偮僈僗僞儞僋偩丅

偨偩丄偙傟偑戝偒側寚揰偺侾偮偱傕偁偭偨丅擱椏梡偺僞儞僋傪暿偵旛偊偨偙偲偱偐側傝柍懯側廳検傪惗偠偰偄傞丅偟偐傕媴宍偱偁傞偨傔丄婡懱撪偵僗僇僗僇偺柍懯側嬻娫偑峀偑偭偰偟傑偭偰偄傞丅偨偩堦曽偱偼丄梕愊傪壱偘傞妱傝偵昞柺愊偑彫偝偄偨傔抐擬嵽傪梷偊傞偙偲偑弌棃傞偲偄偆棙揰傕偁傝丄偙傟偑媴傪慖戰偟偨棟桼偱偁傞偲傕尵傢傟偰偄傞丅

偦傕偦傕丄儃僨傿偦偺傕偺傪僞儞僋偲偟偨乽僀儞僥僌儔儖僞儞僋乿偑峫偊傜傟偰傕偍偐偟偔偼側偄乮椺偊偽峲嬻婡側偳偵嵦梡偝傟丄寉婡懱偵懡検偺擱椏搵嵹傪幚尰偟偰偄傞乯丅偩偑丄偦傟偑慖偽傟側偐偭偨帠忣偑偁偭偨丅

偦傟偼丄僜楢偺岺嶌儗儀儖偱偁偭偨丅摉帪丄斵傜偑惢憿偱偒傞傾儖儈崌嬥偺岤偝偼侾俁儈儕偑尷奅偱丄僀儞僥僌儔儖僞儞僋偺応崌丄峏側傞岤傒偑昁梫偲偄偆偙偲偑敾柧偟偨偲偄偆丅偪側傒偵俇婎偺僞儞僋偼慡偰儅僌僱僔僂儉丒僯僢働儖崌嬥偱丄婡懱偼僕儏儔儖儈儞乮傾儖儈崌嬥乯偱嶌傜傟偰偄偨丅

偦傟偼丄僜楢偺岺嶌儗儀儖偱偁偭偨丅摉帪丄斵傜偑惢憿偱偒傞傾儖儈崌嬥偺岤偝偼侾俁儈儕偑尷奅偱丄僀儞僥僌儔儖僞儞僋偺応崌丄峏側傞岤傒偑昁梫偲偄偆偙偲偑敾柧偟偨偲偄偆丅偪側傒偵俇婎偺僞儞僋偼慡偰儅僌僱僔僂儉丒僯僢働儖崌嬥偱丄婡懱偼僕儏儔儖儈儞乮傾儖儈崌嬥乯偱嶌傜傟偰偄偨丅

俶侾偺偦傃偊棫偮巔偼丄僒僞乕儞傛傝傕敆椡偑偁傞丅敆椡傪墇偊偰丄晄婥枴偝偝偊姶偠傞丅椻愴帪戙丄傕偟偙偺巔偑儕乕僋偝傟偰偄偨側傜丄乬嫲傠偟偄僜價僄僩乭偺墛偵偝傜偵桘偑拲偑傟偨偵堘偄側偄丅偄傗丄偁傑傝偺傕偺偵丄怣偠側偄幰傕偄偨偩傠偆丅

偩偑丄惓偟偔昡壙偟丄偦偟偰枴傢偄丄巆偝偹偽側傜側偄偺偼丄偙傟傪嶌偭偨恖娫払偺寣偲娋偺暔岅側偺偩偲傕丄巚傢偢偵偼偄傜傟側偄丅

梋択偩偑丄昅幰偺屄恖揑側報徾側偺偩偑丄晄婥枴偝枮揰偺偙偺儘働僢僩傪峏偵枴晅偗偰偄傞偺偑丄掙晹偺係枃偺埨掕梼偩丅曽宍斅傪乬抧柺偲暲峴偵乭庢傝晅偗偰偄傞偲偙傠偑栚傪尒挘傞丅

塃忋偺幨恀偱傕丄懌壓偵悈暯偵挘傝弌偟偰偄傞偺偑尒偊偰偄傞乮忋偺尒庢傝恾偲壓偺僋儔僼僩傕嶲徠乯丅

偙偺傛偆側旜梼偼晛捠丄彫宆儘働僢僩傗儈僒僀儖偵憰拝偝傟偰偄傞丅塃偼擔杮偑偐偮偰奐敪偟偨乽僇僢僷儘働僢僩乿偩偑丄埨掕梼偼抧柺偵悅捈偵庢傝晅偗傜傟偰偄傞丅悽奅偺偳偙傪尒搉偟偰傕偙偺傛偆側宍偽偐傝偩偑丄偦傟屘俶侾偺傛偆側丄撈摿偺宍偑嫮楏偱偁傞丅偟偐傕偁偺倀俼亅俈侽侽偵傕丄摨條偺斅偑俁枃憰拝偝傟傞傛偆偵僨僓僀儞偝傟偰偄偨丅

偙偺傛偆側旜梼偼晛捠丄彫宆儘働僢僩傗儈僒僀儖偵憰拝偝傟偰偄傞丅塃偼擔杮偑偐偮偰奐敪偟偨乽僇僢僷儘働僢僩乿偩偑丄埨掕梼偼抧柺偵悅捈偵庢傝晅偗傜傟偰偄傞丅悽奅偺偳偙傪尒搉偟偰傕偙偺傛偆側宍偽偐傝偩偑丄偦傟屘俶侾偺傛偆側丄撈摿偺宍偑嫮楏偱偁傞丅偟偐傕偁偺倀俼亅俈侽侽偵傕丄摨條偺斅偑俁枃憰拝偝傟傞傛偆偵僨僓僀儞偝傟偰偄偨丅

偲偙傠偱偙偺傛偆側梼偼丄彫宆儘働僢僩偺旘峴傪埨掕偝偣傞偨傔偵庢傝晅偗傜傟傞丅娙扨偵尵偊偽丄巔惃偑孹偔偲戝婥偵傛傝尦偵栠偦偆偲偡傞椡偑梼偵摥偔偨傔丄堦捈慄偵旘峴偱偒傞偺偩丅偙傟偑戝宆偺儘働僢僩偵側傞偲丄僄儞僕儞偺暚幩曽岦傪壜曄弌棃傞偨傔丄僕儍僀儘偲慻傒崌傢偣偰擻摦揑側巔惃惂屼偑壜擻偲側傝丄旜梼偼昁梫側偄丅

偩偑丄俶侾偺傛偆側庢傝晅偗曽偺応崌丄偳偺傛偆側尨棟偱摥偔偺偩傠偆偐丄偦偟偰偳偺掱搙偺岠壥偑偁傞偺偩傠偆偐丅昅幰偼愱栧壠偱側偄偺偱傢偐傜側偄丅挷傋偰傒偨偙偲傕偁傞偑丄傢偐傜側偐偭偨丅偙偺傛偆側攝抲偺巇曽偩偲丄偐偊偭偰嬻婥掞峈偑戝偒偔側傞偩偗偲巚偆偺偩偑丅

偩偑丄俶侾偺傛偆側庢傝晅偗曽偺応崌丄偳偺傛偆側尨棟偱摥偔偺偩傠偆偐丄偦偟偰偳偺掱搙偺岠壥偑偁傞偺偩傠偆偐丅昅幰偼愱栧壠偱側偄偺偱傢偐傜側偄丅挷傋偰傒偨偙偲傕偁傞偑丄傢偐傜側偐偭偨丅偙偺傛偆側攝抲偺巇曽偩偲丄偐偊偭偰嬻婥掞峈偑戝偒偔側傞偩偗偲巚偆偺偩偑丅

嫄懱偱偁傞偙偲偵壛偊丄晄壜夝側梼傪偮偗偰偄傞偲偙傠偑丄晄婥枴偝偺傾僋僙儖傪怺偔摜傒崬傫偱偄偔乧丅

偩偑偦傟傕傑偨丄俶侾偑僒僞乕儞埲忋偵枺椡傪忴偟弌偟偰偄傞棟桼偺侾偮偐傕偟傟側偄丅

乮塃丒儁乕僷乕僋儔僼僩偱嶌惉偝傟偨弶抜偱丄係枃偺偆偪俁枃偑尒偊偰偄傞丅偙偺僋儔僼僩偺徻嵶偵娭偟偰偼幱帿傪偛嶲徠壓偝偄乯

埲壓丄巹偺悇應側偺偩偑丄幚偼嬻婥掞峈傪屘堄偵慱偭偨偺偱偼側偐傠偆偐丅傗傗嬌抂側椺偊偩偑丄寉帺摦幵偵俥侾偺僄儞僕儞傪愊傫偩傜丄傾僋僙儖傪摜傫偩弖娫僂傿儕乕偡傞偐丄傂偭偔傝曉傞偐偺偳偪傜偐偩丅偙傟偲摨條偵丄僄儞僕儞偑俁侽婎偵憹椡偝傟偨偙偲偱丄僷儚乕偲婡懱偑傾儞僶儔儞僗偵側偭偨偺偱偼側偄偐丅

偮傑傝丄偐偊偭偰傂偭偔傝曉傝堈偔側傞偲峫偊偨偺偱偼側偄偐丅婡懱傪棊偪拝偐偣傞偨傔丄屘堄偵懌偐偣傪偼傔偰廳怱傪墴偟壓偘傛偆偲偟偨偺偱偼側偄偐偲巚偆偑丄偳偆側偺偩傠偆乧丠

偪側傒偵丄傛偔抦傜傟偰偄傞傛偆偵丄傾億儘偺僒僞乕儞嘪偵傕旜梼偑庢傝晅偗傜傟偰偄偨丅偙偺恀偺栚揑偼丄懪偪忋偘捈屻偵僄儞僕儞偑掆巭偡傞側偳嬞媫扙弌偑昁梫偲側偭偨応崌丄婡懱傪嬐偐偺娫偱傕悅捈偵埨掕偝偣丄愭抂偺扙弌儘働僢僩傪僗儉乕僘偵僄僗働乕僾偝偣傞偨傔偱偁偭偨偲尵傢傟偰偄傞丅懪偪忋偘捈屻偼丄儘働僢僩傕傑偩懍搙傪摼偰偍傜偢丄旕忢偵晄埨掕偩丅彮側偔偲傕墶曽岦傊偺乬妸傝乭傪朩偘傛偆偲栚榑傫偩傕偺偩偭偨丅俶侾偺応崌傕丄傕偟偐偟偨傜丄偙偺傛偆側栚揑傕偁偭偨偐傕偟傟側偄乧偩偑偙偺曈偼傕偆丄昅幰偺摉偰偢偭傐偆偱偟偐側偄丅

乮捛婰丗埨掕梼偵娭偟丄忣曬採嫙偑偁傝傑偟偨丅壓偺幱帿傪偛嶲徠壓偝偄 05.23.2006乯

仦

堦曽丄儘働僢僩偺寶憿偲暲峴偟偰幩応偺惍旛傕恑傔傜傟偰偄偭偨丅侾俋俇俁擭侾俀寧俀係擔丄惓幃側嫋壜偑惌晎傛傝壓傝丄扴摉愝寁嬊偼乽GSKB

Spetsmash乿偱丄嬊挿偼僂儔僕儈乕儖丒僶乕儈儞偲偄偆抝乮偪側傒偵斵偼丄倀俼亅俈侽侽偵庤傪嫇偘偨堦恖乯丅僶僀僐僰乕儖塅拡婎抧偺堦夋偵惍旛偝傟丄乽僒僀僩侾侾侽乿偲屇偽傟偨丅傑偨丄乽僒僀僩侾侾俀乿偲屇偽傟傞慻傒棫偰岺朳傕寶愝偝傟偨偑丄偙傟偼丄僶僀僐僰乕儖塅拡婎抧偱偼嵟傕嫄戝側價儖偲側偭偨丅

幩揰偼捈宎侾俀倣偺嫄戝側儂乕儖偲奺乆侾俀侽亱偵孈傜傟偨俁偮偺攔婥敳偗乮僠儍僱儖乯偐傜側傝丄偙傟傑偨嫄戝側傕偺偵側偭偨丅偟偐傕丄偦傟傪嫴傓傛偆偵抧壓偼俆奒峔憿偵側偭偰偍傝丄奺庬惍旛岺朳偑憿傜傟偨丅

幩揰偼捈宎侾俀倣偺嫄戝側儂乕儖偲奺乆侾俀侽亱偵孈傜傟偨俁偮偺攔婥敳偗乮僠儍僱儖乯偐傜側傝丄偙傟傑偨嫄戝側傕偺偵側偭偨丅偟偐傕丄偦傟傪嫴傓傛偆偵抧壓偼俆奒峔憿偵側偭偰偍傝丄奺庬惍旛岺朳偑憿傜傟偨丅

抧忋偵偼丄崅偝侾係俆倣偺惍旛搩偑梡堄偝傟偨丅偙偺惍旛搩偼懪偪忋偘偺捈慜偵儘働僢僩偐傜棧傟傞偑丄偙傟傕撈摿偩乧堦捈慄偵堷偒壓偑傞偺偱偼側偔丄墌屖傪昤偔傛偆偵丄儗乕儖偺忋傪憱傞偺偩乮壓偺夋憸嶲徠乯丅傑偨丄崅偝偑偁傞偨傔晽偺塭嬁傕傕傠偵庴偗傞丅偦傟傪峫椂偟丄俀侽侽僩儞偺帺廳偵壛偊丄係侽僩儞偺晽埑偵懴偊傞傛偆偵愝寁偝傟偰偄偨丅

幩揰偼俀偮暲傋偰寶憿偝傟偨丅塃偼偦偺嬻嶣偩偑丄侾俀侽亱攝抲偺俁偮偺僠儍僱儖偲惍旛搩丄儘働僢僩傪斃擖偡傞堷偒崬傒慄偑堦栚椖慠偩丅

偙偺傛偆側堦楢偺俶侾娭楢巤愝偺寶愝偵偼丄僺乕僋帪偵偼俁俆侽侽侽恖傕偺暫巑傜偑実傢傝丄慡僜楢偐傜侾俀侽偺婡娭偑嶲夋偟偨偲尵傢傟偰偄傞丅

慻傒棫偰岺朳偐傜幩揰傊偺儘働僢僩偺斃憲偼俼亅俈摍偲摨條丄墶搢偟偺忬懺偱揝摴偱塣偽傟丄幩揰偱悅捈偵棫偪忋偘傜傟傞僗僞僀儖偑嵦傜傟偨丅偟偐偟嫽枴怺偄偺偼丄摉弶偼暷崙偺傾億儘傗崱擔偺僔儍僩儖偲摨條丄僋儘乕儔乕乮嫄戝戜幵乯偵悅捈偵棫偰偨傑傑偺忬懺偱斃憲偡傞曽幃偑峫偊傜傟偰偄偨偙偲偩丅偩偑丄崅偝侾侽侽倣傪墇偊傞慻傒棫偰岺朳偺寶愝傗丄婲棫偟偨嫄戝儘働僢僩傪埨掕偵塣傇僋儘乕儔乕傪憿傞媄弍偑柍偐偭偨偨傔丄抐擮偝傟偨偲偄偆丅

偟偐偟丄墶搢偟斃憲偵傕崲擄偑偁偭偨丅偦傟偑偁傑傝偵傕嫄戝偱偁偭偨偨傔墶晽偵庛偔丄偪傚偭偲偟偨晽偱傕扙慄偺寽擮偑偁偭偨偲偄偆偙偲丄偦傟偵丄嫄懱傪堷偒婲偙偡僕儍僢僉偑側偐偭偨偲偄偆揰偱偁傞丅摉帪僜楢嵟戝偺僕儍僢僉偼倀俼亅俆侽侽傪婲偙偡偨傔偺傕偺偱丄捈宎侾倣丄挿偝俋倣偺僔儕儞僟乕偐傜側傞桘埑僕儍僢僉偩偭偨丅偩偑丄俶侾偵偼偦傫側傕偺偼慡慠帟偑棫偨側偄乧條乆側専摙偑廳偹傜傟偨寢壥丄偦偺傛偆側僕儍僢僉傪俀慻梡偄傞僗僞僀儖偑嵦傜傟傞偙偲偵側偭偨丅

偄傢偽乬僜楢斉僋儘乕儔乕乭偼丄僉儍僞僺儔偱偼側偔幵椫偱丄係戜偺婡娭幵偱墴偝傟傞嫄戝側戜幵偑丄侾俉倣娫妘偱暯峴偵憱傞儗乕儖偺忋傪備偭偔傝偲堏摦偟偰偄偔僗僞僀儖偵側偭偨丅嬐偐側僘儗傕扙慄偵偮側偑傞偙偲傪峫偊傞偲丄揝摴媄弍偺崅偝傕巉偊傞丅

仦

俶侾偼丄偦偺廃曈愝旛傑偱娷傔偰丄怴婡幉偺夠偩偭偨丅偩偑丄斃憲偵偼暷崙偺僋儘乕儔乕僗僞僀儖偑摉弶峫偊傜傟偨偙偲傗丄師夞偛徯夘偡傞寧拝棨慏乽俴俲乿偺僨僓僀儞側偳丄暷崙傪柾曧偟偨偲尵傢傟偰傕偍偐偟偔側偄晹暘偑栚棫偪巒傔偨偺傕帠幚丅寧婳摴儔儞僨僽乕曽幃偵愗傝懼偊偨揰側偳傕偟偐傝丅儃僗僩乕僋傗僜儐乕僘塅拡慏偺傛偆側梋桾傪姶偠偝偣傞僼僅儖儉偼丄偦偙偵偼側偄丅

偦偟偰丄偦偺柍棟傪嵟傕嫮偔徾挜偡傞偺偑丄弶抜丒俁侽婎偺僄儞僕儞偩丅乽俲俷俼俢乿僔僗僥儉偼旕忢偵嫽枴怺偄丄棟憐揑偵偼暦偙偊偺傛偄撪梕偩偭偨偑丄偟偐偟丄偙傟偑棤栚偵弌傞偙偲偵側傞乧丅

仸帒椏侾

俶侾偲偦偺幩揰偺巔偼摉帪丄暷崙偵偼摏敳偗偩偭偨丅乽僐儘僫乿傪巒傔偲偡傞暷偺幨恀掋嶡塹惎偼偦偺埿椡傪懚暘偵敪婗偟丄懡偔偺忣曬傪傕偨傜偟丄悇應偑峴傢傟偨乮忋偵婰嵹偺幩揰偺嬻嶣傕塹惎偵傛傞乯丅俠俬俙側偳偺撪晹曬崘彂偱俶侾偼乽J-vehicle乿偲屇偽傟偰偄偨丅椻愴屻偵婡枾夝彍偲側偭偨暥彂傪婎偵偟偨暘愅婰帠偑偙偪傜偵偁傝傑偡丅旕忢偵徻嵶偱偡丅

http://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/2004/open-source_imagery_follow-on.htm

仸帒椏俀

壓偼嵟嬤偺N侾幩揰丅Digital Globe幮攝媼丒Google Earth採嫙偺傕偺偱丄塃忋偺掋嶡塹惎乮僐儘僫乯偵傛傞夋憸偲斾傋傞偲嬃堎揑側夋幙乮忋偑杒乯丅N侾寁夋廔椆屻偼僜楢斉僔儍僩儖偺幩揰偲偟偰夵憿偑峴傢傟偰巊梡偝傟偨偑丄慡懱偺條巕偼杦偳曄壔偑側偄丅杒懁偵偼擱椏僐儞僾儗僢僋僗偑揥奐偟偰偄傞偑丄N侾帪戙偵偼柍偐偭偨愝旛偵丄塼懱悈慺嫙媼巤愝偑偁傞乮僔儍僩儖帪戙偵偼塼巁/塼悈偑幚尰偟偰偄偨乯丅

塃偼幩揰偺奼戝夋憸偱丄嵶挿偄俁杮偺攔婥敳偗偑偼偭偒傝傢偐傞丅偛偪傖偮偄偨愝旛偑拞墰偵崢傪悩偊偰偄傞偑丄偙傟偼僔儍僩儖梡偺愝旛丅尦乆偁偭偨嫄戝儂乕儖偼嵡偑傟丄偦偺忋偵寶偰憹偟偝傟偨傛偆偵尒偊傞丅戝偒側墌屖偑尒偊傞偑丄偙傟偑N侾惍旛搩傪摦偐偡儗乕儖偱偁傞丅

壓偼僒僀僩侾侾侽晅嬤偺慡宨丅僒僀僩侾侾俀偑俶侾慻傒棫偰岺朳偱丄俶侾寁夋攋婞偺屻偼僄僱儖僊傾儘働僢僩/僔儍僩儖寁夋偱巊梡偝傟偨乮曗懌侾乯丅

壓偼丄僒僀僩侾侾俀偺奼戝塮憸丅俀侽侽俀擭俆寧侾俀擔屵慜丄撍擛丄戝壒嬁偲嫟偵揤堜偑曵傟巒傔丄姰慡偵曵棊丅拞偵偼僔儍僩儖乽僽儔儞乿偺幚婡偑柊偭偰偄偨偑丄姰慡偵墴偟偮傇偝傟偰偟傑偭偨丅塉楻傝偑偡傞側偳壆崻偺彎傒偼摉帪婛偵寖偟偐偭偨偑丄帒嬥晄懌偺偨傔戝夵廋偝傟偢偵曻抲偝傟偰偄偨丅

丂丂丂丂丂

懢梲偑崅偔丄偑傟偒偵杽傑偭偨壆撪偑傛偔尒偊偰偄傞丅奜偺塃忋曽偵偼俀戜偺僋儘乕儔乕偑暲傫偱偄傞丅

仸幱帿

俶侾弶抜偺儁乕僷乕僋儔僼僩偼乽塅拡婡柾宆惢嶌擔婰乿庡嵣丒chinjyara巵偺偛岲堄偱婰嵹偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅僜楢婡儌僨儖偺悢乆偑偙偪傜傊揥帵偝傟偰偄傑偡丅俶侾傗儃僗僩乕僋側偳丄尒帠側嶌昳偽偐傝偱偡丅

仸幱帿

乽塅拡奐敪巎乿庡嵣丒嶗栘巵傛傝丄N1偺埨掕梼偵娭偡傞忣曬採嫙偑偁傝傑偟偨丅乮05.23.2006乯

亀暥拞偱N-1儘働僢僩偺弶抜偺埨掕梼偵偮偄偰媈栤傪傕偨傟偰偄偨傛偆偱偡偑丄幚偼偁傟偼偨偩偺斅偱偼偁傝傑偣傫丅偁傟偼奿巕忬偵側偭偰偄傑偡丅偁偺宍忬偺嬻椡埨掕憰抲偼儘僔傾偑岲傫偱巊梡偟偰偍傝儈僒僀儖側偳偵傕懡條偝傟偰偄傑偡丅(伀URL嶲)

http://aeroweb.lucia.it/~agretch/Paris97/lbg97ag_rvvae_a.jpg

http://www.tldm.org/news3/Baltic1.jpg

傑偨偙偺宍忬偲摨偠暔偑僜儐乕僘塅拡慏懪忋儘働僢僩僼僃傾儕儞僌偺婣娨儌僕儏乕儖晹暘偵傕晅偄偰偄傑偡丅

http://www.space.gc.ca/asc/img/soyuz-13.jpg

偁傟傕嬞媫帪丄儘働僢僩杮懱偐傜愗傝棧偝傟偨屻偵壴傃傜偺條偵奐偄偰嬻椡揑埨掕傪僒億乕僩偟傑偡丅梫偡傞偵偁偺奿巕偼彫偝側梼偺廤崌懱偲側偭偰偄傞傢偗偱偡丅壗屘偁偺宍忬偐偲尵偆偲徻偟偔偼暘偐傝傑偣傫偑捠忢偺旜梼傛傝傕崅懍帪偺摿惈偑椙偄偲尵偆偙偲偩偦偆偱偡丅亁

仸曗懌侾

摉僐儔儉丒弶斉儕儕乕僗帪乮侽俇擭俆寧乯偵偼抧恾拞偺乽僒僀僩侾侾俀俙乿傪僒僀僩侾侾俀偲偟偰婰嵹偟偰偍傝傑偟偨偑丄昅幰偺姩堘偄偱偟偨丅侽俈擭侾俀寧俁侽擔丄婰帠傪撉傒曉偟偰偄偰丄傆偲偍偐偟偄偙偲偵婥偯偒丄偒偪傫偲挷傋側偍偟偰偄傞偆偪偵儈僗偵婥偯偒傑偟偨丅偦偆側傫偱偡丄偁偺曵夡偟偨乮俀侽侽俀擭俆寧侾俀擔乯慻棫搹偑丄俶侾偺慻棫搹偱傕偁偭偨傢偗偱偡丒丒丅

亂Reference亃偳偺帒椏傕徻偟偔傢偐傝傗偡偔丄悇慐偱偡両

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

Russianspaceweb.com (c) Anatoly Zak http://www.russianspaceweb.com/

乬Sputnik and the Soviet Space Challenge乭 by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003

乬The Soviet Space Race with Apollo乭 by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003

乬Lunar Exploration乭 by Paolo Ulivi, Springer Praxis, 2004

塅拡婡柾宆惢嶌擔婰 http://blog.goo.ne.jp/chinjyara/

乽寧傪栚巜偟偨擇恖偺壢妛幰乿揑愳懽愰挊丂拞岞怴彂乮1566乯, 2000