Red Apollo in Orbit

フルシチョフから権力を奪い取ったレオニード・ブレジネフは、コロリョフにとっては、フルシチョフ以上に厄介な相手となった。フルシチョフは、冷戦下における米国への対抗手段としてはあったが、宇宙開発を支持した。それは勿論軍用第一主義ではあったものの、目立つものをという視点では、非軍事的プロジェクトにも一定の理解を示していた。ところがブレジネフは、非軍事的なプロジェクトには全くといってもいいほど興味を示さなかった。

権力奪取の直後、ブレジネフは、フルシチョフが指示していた宇宙開発プロジェクトに異を表明した。一方、なんでもいいから目立つものを打ち上げるように指示も出したが、単にそれは、自分もフルシチョフと同様、宇宙開発現場を仕切れるのだということを誇示するためだけのものだった。

コロリョフは、怒りに満ちていた。

「米国は今や、その持てる力を結集し、しかも、情報は全てオープンにしている。だが我々は、情報を公開しないばかりか、我々相互間でも明らかにしないのだ。我々の今後のプランに同意するものは、誰もいない。第1設計局と国防省の方針は食い違い、空軍ともしかり、そして、軍産界ともまたしかりだ。つまり、みんな言うことがバラバラなのだ。やれボストークをよこせ、やれウォスホートをもっとだせ…だが、我々の方はというと、いまやソユーズが優先事項になりつつあるのだ。」

重要なのは、ここだ。ソ連工業界に内在した、致命傷に匹敵するシステム障害とも言えるのは、情報を外部に対してひた隠しにすることよりも、むしろ、実は設計局どうしの情報交換すら疎遠にしようとする外力が働いていたことであった。どこかに力が集中しないようにする策であったが、これは作業効率を甚だ低下させた。設計局の分割はそもそもフルシチョフが言い出したものであった。一極集中の場合、仮にそこが敵の攻撃を食らったら、一撃で全てがパーになるからという理由だったが、その本心は、工業界が権力を握ることへの恐れであったに違いない(開発史5参照)。

コロリョフは、機能不全を起こしたシステムを引き摺りながら、米国と闘っていたのである。彼は、母国の体制を充分に理解していた故、米国が情報をオープンにしながらも、高度な技を成し遂げていく姿に、やりきれなさを感じていたことだろう。

◇

チェロメイは後ろ盾を失い、程なくして、ラケットプランやコスモプラン、UR-200といった構想も却下されてしまったが、UR-500/LK-1だけは生き残ることになった。科学ミッションの性格が強いこのプランを、科学アカデミー議長ケルディッシュが支持したためであった。

だが、チェロメイ設計局の作業具合は、芳しくなかった。UR-500ロケットの方は順調であったが、LK-1宇宙船の方が殆ど進展無かったのである。12機の宇宙船建造が命じられていたものの、スタートからちょうど1年が経過した1965年8月の時点で、1つも出来上がっていなかったのだ!いや、建造はおろか、デザインさえ固まっていなかったのである。

ただこれは、無理もないことかもしれない。元々巡航ミサイルが得意だったチェロメイらには、ロケット機体の設計はどうにかなっても、宇宙船は未知の領域であっただろう…無理では無かったとしても、慣れてはいなかったはず。平和時ならそれでも良かったかも知れないが、米国と“スペース・レース”を繰り広げている最中では、いただけなかった。

おまけに、設計局や研究機関への強引な“M&A”では相手の人材が逃げ出し、コロリョフ設計局で再雇用された者も多かったようだ。逃げ出した彼らが、ソユーズのデザインに力を発揮したというのだから、皮肉な話、いったい何のためのM&Aだったのか…まあこれも、チェロメイの人柄の問題といえば、それまでであるが…。

1965年8月25日、国防産業担当書記・ウスチノフ及び各設計局長らとの意見交換会議が行われたが、それは激論になった。コロリョフはそれまでの不満をぶちまけるように激しい批判を浴びせ、また、それに劣らない量の応酬をタップリと食らった。米国が滞りなく着々とミッションを達成していくことを、これでもかと強調するウスチノフ。一方、ソ連の月計画が滞っているのは貧弱な資金が原因だと、詰め寄るコロリョフ。だが、チェロメイの有人月遠征プラン打ち切りへの空気を感じたのも事実だった。

激論から2ヶ月後、そして、最高指導者が交代してから丸1年が経過した10月25日、チェロメイに審判が下った。彼のLK-1プランが正式に打ち切られ、月遠征計画の全てはコロリョフへと受け継がれたのだった!

◇

コロリョフの行動は、早かった。彼は、UR-500ロケットの上段に、自身の第1設計局で開発していたソユーズ宇宙船を乗せることを考えたのだ。当時コロリョフ設計局では、スーパーロケット「N1」の上段にソユーズ宇宙船(L3)を乗せて月へ打ち上げる計画を進めていた(「N1-L3」プラン)。だが、N1の方がなかなか進展せず、既に完成に近いUR-500をそのまま活用し、上にソユーズを乗せることを思いついたのだった。

これまた、ちょっと考えると面白い。そもそもコロリョフは、ヒドラジン燃料をひどく嫌っていたはず。しかもUR-500のエンジンは、グルシュコの開発だ。ある意味、妥協したように見えるが…いやこれは、実際、妥協したのかもしれない。とにかく早く、人間を月へ送らねばならなかったのだ。

コロリョフは、ついに、月遠征計画の全てを手中に収めた。「7K-L1」と呼ばれる、彼の月周回プランを簡単に眺めてみよう。

コロリョフは、ついに、月遠征計画の全てを手中に収めた。「7K-L1」と呼ばれる、彼の月周回プランを簡単に眺めてみよう。

7K-L1宇宙船は、右のような形をしている。ソユーズ宇宙船の先端の生活モジュールを取り去った、帰還モジュールと推進モジュールのみからなる機体で、帰還モジュールにはパラボラアンテナがつき、推進モジュールには2枚の太陽電池パネルが取り付けられている。地上に帰還するのは、帰還モジュールだけだ。

![]() そしてこの宇宙船を打ち上げるのが、チェロメイの開発したUR-500ロケット。このロケットはその後「プロトン」と呼ばれ、今日なお、ロシアの主力大型ロケットとして生き続けている。

そしてこの宇宙船を打ち上げるのが、チェロメイの開発したUR-500ロケット。このロケットはその後「プロトン」と呼ばれ、今日なお、ロシアの主力大型ロケットとして生き続けている。

当時のプロトンは全長60m弱、全4段の大型ロケットで、既にR-7(約50m)よりも大きい(右は7K-L1を打ち上げたプロトン(8K82K/11S82))。簡単なプロフィールは以下の通り。

初段 RD-253エンジン 6基(四酸化二窒素・ヒドラジン)

第2段 RD-0210エンジン4基(四酸化二窒素・ヒドラジン)

第3段 RD-0210エンジン1基(四酸化二窒素・ヒドラジン)

第4段 RD-58エンジン 1基(液体酸素・ケロシン)

(右のイラストで、茶色い部分はヒドラジン、緑は四酸化二窒素、ピンクはケロシン、水色は液体酸素の各タンクを表す。)

ところで、初段~第3段までは同じシステムなのに、第4段だけなぜ液酸・ケロシンの組み合わせなのか…実はこの第4段は、N1の第5段「ブロックD」(符合

11S82)をそのまま流用したものなのだ。N1は全て液酸・ケロシン系で進められていたため、このような不釣り合いになったのである。

ところで、初段~第3段までは同じシステムなのに、第4段だけなぜ液酸・ケロシンの組み合わせなのか…実はこの第4段は、N1の第5段「ブロックD」(符合

11S82)をそのまま流用したものなのだ。N1は全て液酸・ケロシン系で進められていたため、このような不釣り合いになったのである。

ブロックDは元々、N1-L3プランにて、月着陸の際の逆噴射エンジンとして用いられるものであった。この7K-L1では、地球周回軌道から月遷移軌道へ向かう際に吹かすエンジンの役目を負い、月遷移軌道へ入ると切り離される。

(右は、L1宇宙船とブロックDがくっついた状態。ブロックDのチタン製球形タンクに液体酸素が、ドーナツ(トロイダル)型タンクにケロシンが入る。)

では次に、その飛行過程を見てみよう。最終段階で、非常に興味深いやり方を採用しているのが特徴だ。

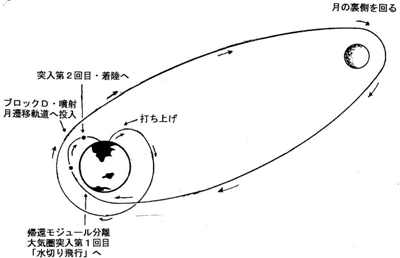

打ち上げ後、地球周回軌道(パーキング軌道)を飛行後、ブロックDを吹かし、月へ向かう軌道(月遷移軌道)に入る。途中、軌道修正を施し、月の裏側をグルリと回り、帰還の途につく。1つ残念なのは、月の周囲を複数周回するわけではなく、飛行士らが月の裏世界を覗くのは一度限りという点だ。全日程は約8~10日が見込まれ、2人の飛行士が乗り込むことになっている。

ところでこのプランでは、地球帰還の際、大気圏突入を2度行うのが最大のポイント。月から高速(約11km/秒)で落下してきた宇宙船は大気圏に突入する(第1回目)が、その角度は浅く、減速しつつ一旦スキップして軽く大気圏外へ放り出される(約7.5km/秒)。続いて弾道軌道(上に凸の放物線軌道)を描きつつ再突入を行い(第2回目)、目標地点へ着陸するという流れだ。

これは例えれば、河原で石を「水切り」させるのとほぼ同じといえる。この誘導には精密さが要求され、第1回目の突入の際、経路には約10kmの誤差幅が許されるのみだ。もし仮に何らかの不具合で水切りがうまくいかなければ、そのまま降下し、インド洋に突っ込むことになる。第一回目の大気圏突入から着陸まで、ざっと7000~8000kmの飛行が見込まれている。

しかも、飛行士の乗り込み方にも特徴があった。まず、L1宇宙船を無人で打ち上げる。続いて飛行士を別のソユーズ宇宙船で後から打ち上げ、宇宙遊泳で移乗するというやり方になっていた(右)。これには2つの理由があり、1つは、飛行士が乗った状態のL1を打ち上げるには、プロトンのパワーが足らなかったこと、もう1つは、プロトンに有人機の打ち上げ実績がなかったことと、燃料にヒドラジンを用いることによる安全性への不安があったといわれている。

しかも、飛行士の乗り込み方にも特徴があった。まず、L1宇宙船を無人で打ち上げる。続いて飛行士を別のソユーズ宇宙船で後から打ち上げ、宇宙遊泳で移乗するというやり方になっていた(右)。これには2つの理由があり、1つは、飛行士が乗った状態のL1を打ち上げるには、プロトンのパワーが足らなかったこと、もう1つは、プロトンに有人機の打ち上げ実績がなかったことと、燃料にヒドラジンを用いることによる安全性への不安があったといわれている。

ところが。1966年1月14日、コロリョフは手術台の上で力尽きた。享年59…月計画の全権を掌握してから僅か3ヶ月しか経っていない、早すぎる死だった。

◇

コロリョフの死に、現場は大混乱になった…彼の健康が優れないのは誰でも知っていたが、重病説などなかったのだ…その日、にわかに死を信じる者は、殆どいなかっただろう。死去の第一報が流れた際、グルシュコは会議を終えた直後であったが、その時はただ、黙って立ちすくんでいただけだったという。

後継者はすぐには決まらず、各設計局や関連役所の上級関係者達によって意見交換が行われた。その結果、コロリョフの主席補佐であったワシーリ・ミーシンに決まったのだったが、正式任命は5月だった。

またこの間、アファナシエフ率いる一般工業機械省の組織改編も行われ、それに伴い、各設計局に対して新たな固有名詞が与えられることになった。これまでは「第(数字)設計局」(OKB-数字)という具合であったが、ミサイルや宇宙関連の仕事をする設計局にはどれも「工業機械生産」(KB)という陳腐なフレーズがつけ加えられた。これは、どの部局がどんな仕事をしているのかを故意にわかりにくくするためだったとも言われている。

この結果、例えば第1設計局は「試験工業機械生産中央設計局」(TsKBEM)、グルシュコの第456設計局は「出力工業機械生産設計局」(KB

EnergoMash)、チェロメイの第52設計局は「工業機械中央設計局」(TsKBM)と改名されたが…何というわかりにくさだろう。第1設計局と第52設計局の略称は、“E”の一文字が入るか入らないかの違いだけだ。

わかりにくさは極力避けたいので、ここでは今後も「ミーシン設計局」、「グルシュコ設計局」などと表記することにする。

1966年は、これまた忙しい年となった。ミーシン設計局は有人月遠征計画に関して「7K-L1」及び「N1-L3」の2つのプランを携えていたが、「7K-L1」の優先順位が高められていった。これは1967年がロシア革命50周年に当たる年であり、このお祝いに添える花となるべく、早い実現性が臨めるL1プランへの期待が高まっていたからだった。

ところが一方、ソユーズ宇宙船(L3)に対する圧力も高まっていった。要は、L1もL3も、双方全力を出せと言っているのに等しい。「早く飛行させろ」というプレッシャーは現場を追いつめ、67年4月、ついに犠牲者が出てしまうことになるが、これはもはや人災だった(開発史6参照)。

1966年4月27日、軍事工業委員会は、有人7K-L1宇宙船の建造許可を採択した。この法令では、14機の宇宙船(66年に5機、67年に9機)の建造などを含む、テストフライトから実際の有人飛行までのタイムラインも詳細に決定された。概要は以下の通り。

66年 9月 バイコヌール宇宙基地にて、7K-L1宇宙船・1号機の地上試験

66年10月 2機による無人地球周回テスト

66年11-12月 2機による無人月周回テスト

66年12-翌5月 5回の有人月周回飛行(飛行士はソユーズに乗り、地球周回軌道で移乗)

67年 6月-9月 4回の有人月周回飛行(飛行士は最初から7K-L1に乗り込む)

ソ連は1967年11月、ロシア革命50周年を迎える。上はそのタイミングにぶつけたものであったが、全てが滞りなく進む筈はなく、かなり無理をしたプランであることは明らかだった。

1966年12月24日、L1プランに関する国家委員会が開かれたが、関係デザイナーが一同に会したのはこの時が初めてだった。また、翌67年1月17日、再び国家委員会が開催されたが、席上、いくつかの“新たな困難”が確認され、暗い雰囲気に包まれた。特に、生命維持装置を担当するゲイ・セヴェーリンからは、飛行士を1人にできないかという要求が出された…装置の難しさによるものだった(この日の結論は見送られたが、結局、2人を搭乗させるということの変更は行われなかった)。

飛行士らの選定も行われ、その中にはウォスホート2号で人類初の宇宙遊泳を行ったアレクセイ・レオーノフ(開発史3参照)や、ボストーク4号で地球周回を行ったパベル・ポポビッチらが含まれていた。訓練も開始されたが、しかし、訓練設備の納期は遅れ、宇宙飛行士の監督ニコライ・カマーニンをイライラさせていた。カマーニンはその全てをミーシンのせいにし、不満を「日記」にぶちまけている。

(右は、L1シミュレーターと、その中に座るワレリ・クバソフ飛行士。このフォトは70年代に明らかになったものだが、当時記載した西側書籍は、ソユーズのシミュレーターではないかと結論づけていたという。)

(右は、L1シミュレーターと、その中に座るワレリ・クバソフ飛行士。このフォトは70年代に明らかになったものだが、当時記載した西側書籍は、ソユーズのシミュレーターではないかと結論づけていたという。)

(だが、70年代後半、このフォトを見たロシア宇宙開発研究家スヴェン・グラーン氏は、パネルのレイアウトがソユーズのものとはやや異なることに気付き、むしろL1のコックピットが検閲に漏れて流出したものではないかと指摘している。特に、クバソフの手に握られているものが天球儀であることに注目、これを、月へ飛行するにあたり最もシンプルなナビゲーション装置と評している。)

◇

1967年3月10日、最初のテスト機が打ち上げられたが、これは66年10月に打ち上げられる予定だったもので、この時点で既に5ヶ月の遅れが出ていた。

バイコヌール宇宙基地で、ひときわ目立つ、銀色に燦然と輝くプロトンロケットの雄姿。モスクワ時間14時30分33秒、轟音と共にゆっくりと上昇し始めるプロトン、そして、固唾を飲んで見守る関係者達。基地はとっくに陽が落ち、夜空には、特有の青白い炎が美しく輝いただろうか。打ち上げは順調に進み、宇宙船は無事、予定通りの地球周回軌道に投入された。宇宙船は「コスモス146」と名付けられたが、その目的は勿論、非公表だった。

このフライトは、宇宙船の基本仕様とブロックDの性能確認が目的だった。ブロックDは2回の噴射が予定されている…1度目は地球周回軌道へ投入の際で、2度目は月遷移軌道へ投入の際だった。宇宙船にはいくつかのマイナーな不具合が見つかったものの、ブロックDは問題なく機能し、関係者達は大いに励まされたという。宇宙船は約9日間地球を周回し、遠地点は月軌道まで達し、通信は少なくとも5日間は維持されていたと見られている。

ただ、この大成功は逆に、関係者達に油断を与えたとも言われている。その後、失敗が立て続けに降りかかることになろうとは、この時まだ誰も知らなかった…。

◇

4月8日、2機目の宇宙船が打ち上げられる予定になっていた。関係者らは宇宙基地・第92番射場に集まり、作業を見守っていた。この時の様子を、カマーニンはこう記している。

「R-7と異なり、UR-500Kの容姿はシンプルで、作業塔は立派にデザインされている。塔はロケットの脇に寄り添い、5ヶ所の足場がロケットをつかみ、また、2基のエレベーターを備えている。塔が脇に離れた時、残されたロケットの姿は、まるで真っ白な美しい教会のようだ。」

モスクワ時間12時0分33秒、プロトンは打ち上げられ、全ては順調に進んだ。ブロックDの最初の噴射も滞りなく、宇宙船は予定通り、地球周回軌道に投入された。この時、国営タス通信がロケットの打ち上げを報じ、「コスモス154」と命名された。国家委員会のメンバーらは、チェロメイに祝福の声をかけている…プロトンの生みの親として、彼は2度の連続成功に満面の笑みだっただろう。

ところが。翌日予定されていたブロックDの第2回目の点火に失敗したのだ。予定通りコマンドは送られたものの、点火を知らせるテレメトリーが送られてこなかったのである!ブロックDに備えられてあった、燃料を安定させるために吹かす小型エンジンがブロックDの再着火前に外れてしまい、燃料供給がうまく行かなかったことが原因と判明した。

この責任は全て、ミーシンに被せられた。国家委員会議長であったゲオルギ・チューリンという男は、彼を烈火の勢いで罵倒している。彼は自分の上司であるウスチノフへの、不愉快な報告の後、更に爆発している。この時の様子を、カマーニンはこう記している。

「チューリンは、ミーシンに対して痛烈ではあるが的確な判断を下していた。彼(チューリン)はこう叫んでいた…『ミーシンは、コロリョフより5倍も横柄なくせに、能力はあいつの10分の1以下だ』と…。」

ミーシンは、技術者としては卓越した能力を有していたが、優柔不断で決断力に欠け、おまけにひどい酒飲みだった。会議もしばしば欠席しているが、カマーニンは「また酒を飲んでいるのだろう」と日記に残しているほどだ。加えて、「今日のミーティング、ミーシンは“病気”で欠席」などとも日記に残しているところからして、どうやら仮病も多かったようである。コロリョフの補佐として、エンジニアとしての仕事は素晴らしかったものの、プロデューサーとしては大きく資質が欠けていた。

現場はこの後、更に混乱を極めることになる…。

◇

当時、ミーシン設計局はもう1つの大きなプランを並行して走らせていた。そう、ソユーズ宇宙船の開発と打ち上げである。この宇宙船の複雑さはボストークやウォスホートとは比較にならず、トラブルシューティングはなかなか終わらず、しかし、早く打ち上げろとプレッシャーをかけてくる上層部…ミーシンは正に、押しつぶされる寸前だったといえる。ミーシンの指導力不足は確かに事実だが、仮に彼でなかったとしても、うまくはいかなかっただろう。コロリョフが生きていたとしたら、打ち上げの延期を求めて激しく抵抗していたに違いない。

だが、悲劇は現実のものとなった。1967年4月23日、ウラジミール・コマロフを乗せたソユーズ1号が打ち上げられたが、トラブルが続出、帰還が決定されたものの、パラシュートの不具合で墜落してしまったのだった。

詳細は割愛するが、このパラシュートの不具合は早い段階から深刻な問題の1つで、このことはL1宇宙船にも当てはまっていたことだった。

この事故は、L1プランに更に大きな問題を被せた。そもそも原案ではソユーズ宇宙船による飛行士の移乗が予定されていたが、それが不可能になってしまったのだ。そもそも、ソユーズ1号と2号のドッキングと飛行士の乗り移りは、L1プランも念頭に置いたミッションだった。6月に招集された国家委員会の会合で、移乗プランは正式に破棄され、のっけから飛行士が乗り込むことになった。

一方、原案で予定されていた計4機の無人テスト飛行に、更に2機のテスト飛行が追加され、結局、6機の無人飛行成功の後、有人飛行が行われることになった。ただ、既に行われた2度のテスト飛行は“成功”とカウントされたため、残り4機の成功が条件となった。また、プロトンのパワー不足に関しては、宇宙船を軽くできるメドがついたため、よしとされた。

ただ、この後も失敗は続いた…。

1967年9月27日 失敗

初めて月周回を目指した飛行。だが、打ち上げに失敗、射場から65km離れた地点に墜落。だが、エスケープシステムは起動し、宇宙船は無事に回収された。

同11月22日 失敗

2度目の月周回無人飛行。しかし、第2段エンジン点火から僅か4秒後に制御不能に陥り、エスケープシステムが起動。ロケットは射場から300km離れた地点に墜落したものの、宇宙船は無事に回収された。

回収にはレオーノフも同行しているが、いかなる状況でも飛行士の安全が確保されることを確かめたかったようである。現地は気温-17℃、風速12m。

1968年3月2日 部分的成功/最後は爆破処理

打ち上げは順調に進み、無事、月遷移軌道へ投入された。ソ連はそれを「ゾンド4号」と発表したが、「ゾンド」は「探針」の意。そもそもゾンドは、60年代半ばにかけて打ち上げられた3機の無人月探査機。それ故、「4号」と名付けられており、西側にゾンドミッションの延長と思わせる意図があった。勿論、タス通信が発表したのは、打ち上げの事実と名前のみだった。

だが、地球帰還の際の水切り飛行には失敗した。第1回目の突入は正確に達成されたが、その後の軌道制御に不具合が生じたようで、水切りをせず、そのまま弾道突入コースを辿り始めたのだ。国防大臣ウスチノフは、宇宙船の爆破を命じた。そのままだと、ギニア湾に着水してしまう…西側の手に渡ったらマズい。だが、カマーニンは強く反対したといわれている…彼は、海軍によって回収が可能だと主張したのだった。

結局、爆破された。ソ連はゾンド4号の運命に関しては何ら発表を行わず、その後どうなったか不明のままであった。80年代、「実は太陽周回軌道に入ってしまった」などという情報が流れてはきたが、結局それもウソだったことになる。

ただ、カマーニンの主張はその後反映され、水切りが失敗したときに備え、インド洋にソ連艦隊が待機することになった。

1968年4月22日 失敗

エスケープシステムの誤作動で第2段が260秒で停止、ロケットは墜落。宇宙船はエスケープロケットが起動し、回収された。

ここまで成功したのは、4発中1発。しかもそれすら、目玉である水切り飛行は失敗だったのだ。有人飛行には99%以上の安全性が要求されていたが、その目標は夢物語のように思われる現実…。6月21日には国家委員会が招集され、4月のプロトン失敗に関する原因を確認、次の打ち上げは7月19日とセットされ、1ヶ月に1機のペースで、3ないし4機成功すれば、有人飛行にゴーサインが出されることになった。

ところで、非常に興味深いのは、この国家委員会の開催期間中、米中央情報局(CIA)がNASAに対し、ソ連が有人月周回飛行を企てていることを警告したことだ。元々、CIAがソ連の動きを察知したのは早く、米政府は68年に入るとソ連の宇宙開発に関して突如、コメントをするようになった。また、政府からマスコミに情報リークもあったのだろう、ニューヨークタイムズ紙2月18日付は、「今年夏、ソ連は無人のソユーズで月周回飛行を行うようである」という記事を記載している。

米政府が、比較的早い段階からソ連の動向を押さえていたのは間違いない。ただ、有人月周回飛行を確かに目指していると確証を持てたのは、恐らく6月21日前後だったのではないか…スパイは誰だ…まあそれはともかく、もしかするとこの会合の内容は筒抜けだった、のかも知れない。

CIAからNASAに対する通報が、アポロ8号による有人月周回飛行を決断させたと言われている。

1968年7月21日 飛ぶ前に爆発/宇宙船は無傷

6月の国家委員会で決定された打ち上げで、そして、ニューヨークタイムズ紙がほのめかしたそれであったが、準備中の7月15日、ブロックDが爆発、3人が死亡するという事故に終わった。プロトンは多少ダメージを受けた程度で済み、宇宙船は無傷だったのが奇跡である。

ただ、ブロックDの上に載った状態の宇宙船をどう取り外すか、問題になったという。あるものは、わざとエスケープロケットを起動させるのはどうかと進言したそうである(実際どうなされたのかはわからない)。

◇

1968年9月15日 成功、とみなされた

苦難の続く7K-L1ミッションの中で、成功と呼べる最初のフライトであった。打ち上げはモスクワ時間15日午前0時42分。「ゾンド5号」と発表された。

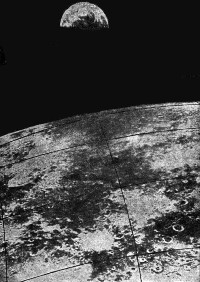

月遷移軌道への投入、軌道修正なども全てパーフェクトで、18日、月面から1950kmの地点を通過し、グルリと裏側を回ったが、姿勢制御装置の不具合でカメラを向けることができず、撮影はできなかった。ただ、地球から9万kmの地点で地球の姿を撮影することには成功している(右・美しい姿ですね!)。

月遷移軌道への投入、軌道修正なども全てパーフェクトで、18日、月面から1950kmの地点を通過し、グルリと裏側を回ったが、姿勢制御装置の不具合でカメラを向けることができず、撮影はできなかった。ただ、地球から9万kmの地点で地球の姿を撮影することには成功している(右・美しい姿ですね!)。

この姿は、アポロ8号が同様のものを撮影する3ヶ月も前に撮影された、人類が初めて見る、漆黒に浮かぶ地球の大きな姿であった。

19日、英ジョドレルバンク電波天文台(開発史19~21参照)が、ゾンド5号から発信されている音声を傍受している。天文台は、予めテープレコーダーに記録されているものが再生されているのだろうと考えていたが、実際は、飛行士達が通信テストをしているところだったという。地上から発した無線をゾンドが受け、それを再送しているだけだったのだ。

ただしこれは、米国に強烈なプレッシャーを与えた。先述したが、有人月周回をソ連が目論んでいることはお見通しで、8月には、12月に予定のアポロ8号ミッションを、むりやり有人月周回に切り替えたほどだ(なにせ、サターンⅤに人間が乗ること自体初めてだったのに、である!)。無線のテストとはいえ、ロシア語が月から流れてくることに、かなりの焦りを感じたのは事実である。

ゾンド5号には、多くの小生物も積まれていた…カメやハエ、ミミズ、植物の種やバクテリア、などなど。生物学的リサーチが目的とされた。

ゾンド5号には、多くの小生物も積まれていた…カメやハエ、ミミズ、植物の種やバクテリア、などなど。生物学的リサーチが目的とされた。

ただ、いいことばかりでもなかった。地球への帰途、センサーと3軸姿勢制御装置が故障し、水切り突入はほぼ絶望的となったのだ。検討の結果、インド洋に突入させ、洋上回収することになった。このような事態に備え、かの大海原には8隻のソ連艦艇が待機していたので回収は難しいものではなかったが、なお、精密な大気圏突入が要求されていたのも事実だった。

飛行管制部の緊張は高まっていた。多くの高官が詰めかけ、事態の推移を見守ったが、その中にはカマーニンもおり、ゾンドの命運を案じる心境を、しっかりと日記に書き綴っている。

「…宇宙船は、5ないし6度の角度で突入しなければならない。仮に1度でも浅かったらスキップしてしまい、1度でも深かったら、Gは10ないし16も強くなってしまう。より深い角度で突っこめば、もはや宇宙船自体が破壊されてしまうだろう。地球・月間の往復80万kmを秒速11kmで飛行し、最後は僅か13km足らずの誤差で大気圏に突入させなければならないのだ。これは、600m離れたところから1コペイカ硬貨をライフルで打ち抜くことに匹敵する…」

だが、心配はご無用だった。宇宙船はピンポイントで大気圏突入を果たし、無事、インド洋の予定されていた地点へ着水した。モスクワ時間21日19時8分で、座標は南緯32度38分・東経65度33分。最も近い距離にいた船は着水点から約105km離れた地点にいたという。

ただ、招かざる客も見学していた…米海軍の艦艇だった。ソ連の回収を察知し、近海をうろうろしていたのだった。当時、現地は夜で、回収船は科学アカデミー籍の「ボロヴィッチ」(右)。カプセルから発せられるシグナルと強力なサーチライトを頼りに、米艦艇の目を盗みながら捜索が続けられ、回収までに数時間かかったと言われている。

ただ、招かざる客も見学していた…米海軍の艦艇だった。ソ連の回収を察知し、近海をうろうろしていたのだった。当時、現地は夜で、回収船は科学アカデミー籍の「ボロヴィッチ」(右)。カプセルから発せられるシグナルと強力なサーチライトを頼りに、米艦艇の目を盗みながら捜索が続けられ、回収までに数時間かかったと言われている。

発見されたカプセルはクレーンでつり上げられ、その後、海洋調査船「ワシーリ・ゴロブニン」に載せ替えられ、インド・ボンベイ(現・ムンバイ)に向けて運ばれた。ボンベイ到着は10月3日で、その後飛行機でモスクワへ運ばれた。

ちなみに、カメは激しい大気圏突入と着水にも耐え、元気だったそうである。

(上は、回収直前のカプセルの姿。アンテナが伸びているのが見え、これから“A”と“N”のモールスシグナルを連続的に発信していた。アンテナを振り回しながらシグナルを探していたボロヴィッチ号の担当者達は、オシロスコープの上に波形が現れたとき、歓声をあげたという。報告は船長に伝えられ、見張り台には双眼鏡が渡され、仲間の船には暗号電が打たれた…「ボロヴィッチ号に続け。目標物に激突しないように」)

(ただ、不可解な点がある…写真を見る限り、昼間だ。ソ連の発表では深夜に回収した印象があるのだが、実は“異説”がある。CIAの報告書には、「ソ連船はなかなかカプセルを発見することができず、約10時間走り回った。朝になってもわからず、更に3時間を要し、辿り着いたのは午前中遅くだった」とある。回収現場を撮影したフォトがいつ明るみになったのかはわからないが(冷戦後?)、CIAの報告書がやはり正しかったことを裏付けていると言える。)

この成功は、ミーシンらに強い自信を与えた。あと2回の連続成功で、飛行士を現実に乗せて飛ばせる…68年中はあと、10、11、12月の計3回のチャンスが残されていた…米国より先に、人間を月まで飛ばすメドが立ったのだ!また、L1に搭乗する予定の飛行士らの訓練も進み、9月27日、ミーシンとカマーニンは、最初の飛行士候補としてレオーノフとマカロフの2人で合意している。

◇

1968年11月10日 行きは成功/帰りは大失敗

モスクワ時間10日22時11分31秒、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられたプロトンの打ち上げシーケンスは順調で、タス通信は「ゾンド6号」を打ち上げたと発表した。その後多少の不具合はあったものの、地上からの操作で軌道修正は成功し、14日、月面から2420kmの地点を通過して裏側を回ることができた。

ゾンド6号にも、もちろんカメラが積まれており、月の表面、裏面、双方が撮影され、ステレオ撮影も一部行われたとも伝えられている。撮影は非常に良好に進んだようで、170フレーム近い画像が得られたとされる。

ゾンド6号にも、もちろんカメラが積まれており、月の表面、裏面、双方が撮影され、ステレオ撮影も一部行われたとも伝えられている。撮影は非常に良好に進んだようで、170フレーム近い画像が得られたとされる。

右はその一枚だが、月の裏側を脱けるときに眺める地球の姿…「地球の出」だ(ただ、同様のフォトを既に1966年8月、米の無人探査機「ルナ・オービター」が撮影してるため、さほど新鮮みはない。せめてこれがカラーだったら…)。ゾンド6号は、月の裏側を大量に盗むことに成功した!

ところが。この後、「泥棒も帰りは怖い」という言葉を思い起こさせる程、トラブルに見舞われてしまう。

ほぼ順調にミッションを続けていたゾンド6号だったが、16日、地球から23万6千kmの地点で、船内の気圧が半分に落ちているのが確認された。当時、ソ連の有人宇宙船は、飛行士は宇宙服無着用の仕様になっていた。そのため、もし飛行士が乗っていたら、重大な結果を招いていたに違いなかった。

ただ、水切り突入はパーフェクトだった。ピンポイントで第1回目の突入を行い、約9000kmの飛行の後、大気圏外に放り出され、すぐに2回目の突入を行った。この間、最大Gは約4G程度だったと考えられているが、これは全て想定通りだった。

だが…この船は不運としか言いようがない。突入の際エアが更に抜け、0.03気圧にまで下がってしまったのだ。しかも船内が真空になったことで着陸装置が不調を起こし、パラシュートを投げ出してしまったのである!

シュートを焼失し、もはや金属のボールと化したカプセルは、猛スピードで地上目がけて落下する。プロトンの射点からわずか16kmしか離れていないところへ降りてきたが、最後は着陸ではなく、激突だった。

カプセルはバラバラに壊れたが、奇跡的にも、フィルムの一部は無傷だった。上の画像は、回収された52枚のうちの1枚である。また、公式発表はないが、5号同様、カメなども積まれていたとみられ、恐らく空気が抜けた時点で死んだであろう。自爆装置も積まれていたが不発だったようで、それらはかなり時間をかけ、慎重に取り外されたという。

有人飛行へ向けた最後の仕上げとなる筈のミッションだったが、このような結果に終わってしまった。ミーシンは今後の有人飛行を棚上げすることに決定したが、仕方ないとはいえ、現場の士気に大きな影響を与えることにもなった。「飲んだくれのアイツのせいだ!」と不満をぶちまけるものもいた、かもしれない。

12月に予定されていた飛行はキャンセルとなったが、この時点でソ連の“自力勝利”は無くなった…あとは、アポロ8号の延期もしくは失敗しか、リカバリーの可能性はなかった。

そして、運命の12月21日を迎える。

◇

この日、米国は3人の飛行士を乗せたアポロ8号を打ち上げた。先述したが、この有人月周回飛行は急遽設定されたもので、関係者の間でも賛否が真っ二つに分かれていた。何せ、アポロ1号火災事故(67年1月27日)の悲劇はまだ鮮明に残っており、アポロ計画に対する賛否そのものも米国を二分していたのだ。これで失敗したら、本当に打ちきりになってしまう…米国は賭に出たが、当初予定されていた飛行士の中に辞退者が出たのも事実だった。

ただ、余裕な一面もあった。米国は12月上旬のソ連の動向をひどく気にしていたが、ロケットを打ち上げる兆候はなく、また、インド洋のソ連艦艇にも動きがなかったため、宇宙船打ち上げは無いと確信できていたのだ。ソ連は緯度の関係で、米国よりも早くチャンス(ロンチ・ウインドウ)が開けるのだった。ソ連が第四四半期に連続発射するということも、恐らく察知していたのだろう。

結局、米国がこの賭に勝ったのはよく知られたとおりである。24日、月周回軌道に入り、月を9周、25日に帰還の途につき、27日、太平洋に無事着水したのだった。カマーニンは日記にこう記している。

「アポロ8号の月への飛行は、歴史的なものとなった。世界中の人々にとって、お祝いする時である。だが我々にとっては、月一番乗りのチャンスを失ったことを見せつけられ、また、月へ行った男たちがワレリ・ビコフスキーでも、パベル・ポポビッチでも、そしてアレクセイ・レオーノフでもなく、米国人フランク・ボーマン、ジェームス・ラベル、ウィリアム・アンダースの3人であったという、悲しみに沈んでしまう日となってしまった…」

余談だが、米国人は、月からの生中継で聖書の一節を読み上げた…この日はクリスマス・イブだった。これがもし、ロシア人が一番乗りを果たしていたら…共産党をハイルするメッセージでも読み上げていただろうか?「インターナショナル」を流していただろうか?かつてコマロフは、生還が保証できない飛行の最中でも、党を賛美する文言を振りまいているが…さて、どうだっただろうか。

カマーニンは、独自に敗因を思い巡らせている。

「米国に先を越されたのは、我が国の宇宙開発プログラムに対するウスチノフらの判断ミスと、コロリョフとミーシンが高度に自動化された宇宙船の開発に固執したことが挙げられる…」

宇宙飛行士を訓練する監督だったカマーニンは、(飛行士らに信頼を置かないことを意味する)オートメーション化には常に異を唱えており、マシンの開発に固執したため余計な時間を食ってしまったと考えていた。だが一方、「いつの日か、必ずや共産主義同志が惑星を訪れることになるが、それはフルに自動化された宇宙船であろう」とも、ぼんやり描いていたようである。

ソ連はアポロ8号の成功の後、無人探査に活路を見出そうと動き始めた。アポロに一矢報いるには、無人探査機による月面からのサンプルリターンが考えられる。実は当時、「Ye

計画」(開発史19参照)の延長で「Ye-8-5・月面サンプルリターン」計画が並行して進められていた。溺れる者は、藁をも掴む…国家委員会はYe-8-5ミッションの前倒しを指示した。一方、西側の記者に対しては「ソ連にはそもそも、月着陸レースなど存在していない」と主張し、これは、アポロ8号成功後、アメリカに宛てた祝電の中ですら言い放たれている。

だが、現場を冷静に見つめるカマーニンは、冷たく、こう書き残している。

「今の彼らには、極めて簡単なこともわからなくなっている…つまり、無人ロボットでは、アポロ8号の有人飛行に一矢報いることはできないのだということを、だ。人間が月面に立ち、無事に地球に帰ってくる以外はないのだ。だが今はまだそのようなフライトはできない…ベストを尽くしても、あと2、3年はかかるだろう…」

いずれにせよ、ゾンドを飛ばし続ける意義は、失われた。

◇

だが、ソ連はその後もゾンドを打ち上げた。大勢の人間が関わっているミッションを、即座に打ち切ることはできなかったのだ…いうなら、惰性である。以下、事実を列挙すると、

1969年 1月20日 失敗 プロトン第2段が故障し、墜落

1969年 8月 8日 成功 「ゾンド7号」 全て完璧な飛行であったが、既に遅すぎた…。

1970年10月20日 部分的成功 「ゾンド8号」 水切り飛行には失敗

1970年10月31日の時点で、2機のL1宇宙船が残されていた。有人飛行の条件は全て満たしたと言える状況だったが、7K-L1ミッションに打ち切りの命令が発せられた。

下・左画像は、ゾンド7号が撮影したスペクタクルな「地球の出」だ…この宇宙船にはカラーフィルムが搭載されていた。しかし、アポロ8号が先に同様のフォトを撮影し、話題をかっさらってしまったため、さほど注目を浴びることはなかった…筆者はアポロの画像よりも美しいと思うのだが、二番煎じとしか受け取られなかったか。右は地球への帰途に撮影されたもの…まっ白い雲、蒼い海、茶色い大地…アラビア半島、黒海、カスピ海…もしレオーノフが乗っていたら、「美しい、祖国の大地だ」とでも感嘆しただろうか。これは素晴らしい、眠らせてしまうには、あまりにも惜しすぎる…。

次回は、もうひとつの月遠征計画「N1-L3」プランに光をあててみることにする。米は「サターンⅤ」で月に挑んだが、ソ連は「N1」でサターンに挑んだ。N1はサターンに比べやや背が低いが、しかしそのフォルムは、“怪物”と呼んでも過言ではない、不気味な雰囲気を四方に漂わせている…。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

Sven's Space Place http://www.svengrahn.pp.se/

The Soviet Exploration of Venus http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm

“Soyuz” by Rex D. Hall & David J. Shayler, Springer Praxis, 2003

“Russia's Cosmonauts - Inside the Yuri Gagarin Training Center”

by Rex D. Hall, David J. Shayler, Bert

Vis, Springer Praxis, 2005

“Sputnik and the Soviet Space Challenge” by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003

“The Soviet Space Race with Apollo” by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003

「人類、月に立つ(上)」 アンドルー・チェイキン著 亀井よし子 訳、NHK出版、1999

「アポロとソユーズ」 デイヴィッド・スコット、アレクセイ・レオーノフ著、奥沢駿・鈴木律子 訳、

ソニー・マガジンズ、2005