レッド・アポロ in Projected

「お宅は、有人月面活動は目指さないのか?」

冷戦時代、この問いにイエスともノーとも言わなかったソ連。だが実際は、本気で月面にロシア人を送り込もうと考えていた。冷戦末期の1980年代末、情報公開が進む中でソ連宇宙開発の真実と幻影も明らかになっていったが、月面着陸計画も例外ではなかった。

噴出する膨大な“遺品”と証言…それらは、西側の宇宙開発関係者、それにジャーナリストの度肝を抜いた。

右の写真は、一見すると、アポロの月着陸船に見える。

右の写真は、一見すると、アポロの月着陸船に見える。

「これはアポロじゃないか。いやまて、何か違う…?」

この、アポロ月着陸船にそっくりな機体は、実はソ連が60年代に作った月着陸船だ。現在、モスクワ郊外・コロリョフ市のコロリョフ・スクールに展示されているが、冷戦時代、西側の人間でこれを見た者はいなかった。いや、東側の人間でさえ、知るものは皆無に等しかった。

アポロ着陸船と比べるとやや小さく、1人乗りだ。米国人は一度に2人だったが、ロシア人は1人で月面に降り立つ予定だったのである。

筆者の話で恐縮だが、小学生の頃、アポロの活躍を本で読み、非常に感化されたことがある。宇宙開発を通じて米国とソ連の存在を意識した私だったが、アポロの事以上に、ソ連はどうだったのか、強い疑問を抱いた。世界初の宇宙飛行士はロシア人なのに、月へ行かなかったのはおかしいという単純な発想だったと思う。

図鑑を見てもソ連に月の話はなく、周囲の大人に聞いたことがある。

「ソ連は月へは行かなかった。しかしあの国のことだから、計画はあったんじゃないかな?」

そんな答えが返ってきたが、その時、ソ連とアメリカが互いに敵視した間柄であることをぼんやり悟ったのを覚えている。

現在はインターネットの普及や関連書籍の充実で、ソ連の月計画がどんなものだったのかよく知ることができる。ところがそこに浮かび上がるのは、米国のアポロ計画と事なり、複数の計画が並行して走る、非常に複雑な事実の連続。一体ソ連は何故月へ行けなかったのか?そこにあったのは、テクノロジー以外の問題だった…。

◇

米国とソ連は、どちらが有人月探査計画に取り組むのが早かったのか?実のところこれは少し複雑だ。「国家が実現化へ向け、ロケットと宇宙船の建造許可を出した」という視点で言えば、米国が早かった。米国は、正確に言うなら時の大統領ジョン・F・ケネディは、1961年5月10日、「1960年代の内に月へ人間を送る」という覚書にサインをし、その2週間後、あの有名な演説を高らかに行っている。ケネディの前任、アイゼンハワー大統領の時には宇宙開発そのものへの態度が煮え切らない状態であったが、ここへ来て、照準はまっすぐ月へと定まった。「月へ人間を送り、ソ連に勝つ!」当然だが、予算と人員は事実上、無制限であった。

もちろん、米国でアポロ計画の中心人物となるウェルナー・フォン・ブラウンは50年代の終わりから月遠征計画を練ってはいたが、スプートニク・ショックなお冷めず、国家の意思はとにかくまず有人初飛行を成し遂げることで精一杯だった。

一方、ソ連では、確固たる意志を共産党が固めたのが1964年初頭であったから、実に3年近く遅れをとっている。

ただ、セルゲイ・コロリョフ個人の行動は早かった。スプートニクが打ち上がる(1957年11月)以前の段階で、将来の宇宙開発構想を提案し、その中で有人月遠征を盛り込んでいる。ソ連の宇宙開発に関する最初の正式提案は1956年1月30日に採択されたが、以下はその主なものである。

・1958年までに1.8~2.5トンクラスの人工衛星を打ち上げる。

・1964年までに、一週間の有人宇宙飛行を達成する。

・1970年までに、無人偵察衛星を打ち上げる。

・月へ2ないし3人を送り込むことのできる、ペイロード100トンのロケットを開発する(期限はまだ定めない)

注意すべきは、この時点ではとりあえず提案が受け入れられただけであって、「モノを作ってよし」というゴーサインは出ていない。また、最後の構想に関して、コロリョフらは重量2000トン、ペイロード150トンのスーパーロケットの開発を具体的に示している。これが後に、「N1」と呼ばれることになる、ソ連史上空前の、そして最も哀しいロケットの原型であった。

この時米国は、陸軍と海軍、どちらがロケット開発で主導権を握るか内輪モメしている段階だった。

では、「コロリョフとフォン・ブラウンとでは、どちらが先に月へ人間を送る考えを抱くようになったか」という視点でどうだろうか?これはどうやらフォン・ブラウンの方が先である…彼は少年の頃既に月や火星へ行ってみたいという夢を抱いていたからであり、一方コロリョフの10代はグライダーに明け暮れる日々だったのだ。

しかし、コロリョフがロケットの魅力を知りその虜となり、また、ブラウンがドイツ陸軍のロケット実験担当将校と出会ったのは、ほぼ同時期と言っていい。そこ数年の違いはどうであれ、2人の人間が、それぞれが抱く夢へ向かって同じタイミングでチャンスに巡り合ったのは、偶然とはいえ不思議なものである。

なにせ、やがて、国家をも煽ってロケット・レースを繰り広げる2人になるのだ。

◇

ソ連、1950年代末。R-7ロケットを実現化したコロリョフらは、月へ向けた遠征について具体的な飛行プランを練っていた。それは、宇宙船で月をグルリと周回して帰ってくるというものだったが、克服する課題も多かった。

R-7は当時最強だったとはいえ、一度に地球周回軌道へ運ぶことができたのは6トンまでだった。そのため、宇宙船を複数のR-7で分割して打ち上げ、軌道上で組み立て、燃料をチャージするという構想が練られたが、実現化には複数機の近接飛行(ランデブー)やドッキング、それに軌道上での燃料補給といった高度な技術をマスターする必要があった。

一方、帰還カプセルの形も議論になった。月という遠方から帰ってくる宇宙船は、突入速度も当然速く、その際生じる高熱やGは凄まじいものになる。仮に熱対策は何とかなったとしても、Gを和らげないと、中の人間が耐えられない。コロリョフは、自身の部下や航空力学研究所(TsAGI)に分析を要請し、そこから様々なアイディアが出された。

議論は非常に活発で、検討された形は球形、楕円形、コーン付き球形、円錐形、有翼形、などなど。当時、有人宇宙開発の中心にあったのはボストーク計画で、その宇宙船は球形であった。だが球形は揚力を生まず、いわゆる弾道突入という“落下”を行うため、飛行士に強烈なGが加わる。地球周回軌道からの帰還ならまだ大丈夫だが、遙か月からの帰還の場合、揚力を持たせてGを和らげる必要があった。

1962年、様々な議論の結果、車のヘッドライトのような釣り鐘型が採用されることになった。その上、大気圏突入後、約3000ないし7000kmもの長距離突入“飛行”を行うことで、いわば“じんわりと”減速降下する。ちなみに有翼形は重量が大きくなること、突入の際に生じる高熱への対策に技術が追いつかないことから却下されている。

加えて、宇宙船の全体像の検討も進められていた。最後に地上に帰ってくるのは人間だけでよいので、帰還カプセル以外の制御や推進装置は全て切り捨てるスタイルが練られていたのである。具体的な研究を行っていたのは「第11局」と呼ばれた部署で、そこでは、生活物資や科学機器を搭載した「生活モジュール」、帰還するカプセルである「帰還モジュール」、推進系をまとめた「推進モジュール」それに、軌道上でのランデブーやドッキングに必要な科学機器を詰めた「後部分離モジュール」の計4パートからなる宇宙船の全体像が描かれていた。

このうち、後部分離モジュールは、軌道上での組み立てが終わった後、月へ向けて出発する前に切り離されることになっている。

この宇宙船は「ソユーズ」と呼ばれることになった。そう、現在も運用されているソユーズ宇宙船の原型がこの時できあがったのである。現在、国際宇宙ステーション(ISS)への往復手段として活躍するソユーズ宇宙船は、元々有人月計画で用いられるものだったのだ。

余談だが、2005年、ロシアはソユーズをベースとした月周回観光旅行プランを打ち立てた。構想から40年が経過し、“観光バス”という形でソユーズ本来の用途に回帰しようとしているとは、果たしてコロリョフらは思い描いただろうか…。しかも、ソユーズとは「ユニオン」「同盟」の意だが、帰還時にはユニオンどころかバラバラになってしまうのが面白い。

なお、宇宙船を構成するにあたり、4つのモジュールをどの順番で並べるか、議論が白熱したという。先端にエスケープロケットを取り付け、緊急の際は飛行士が乗り込んだ帰還モジュールだけを抱えて飛び去るスタイルを考えると、帰還モジュールをトップに持ってきた方がいい。だがそうなると、帰還カプセルの下に生活モジュールが付くため、両者の間を行き来するホールを、帰還カプセルの耐熱シールドに開けることになる。耐熱シールドは安全性の面からも“一枚岩”の方がよいわけだが、実際コロリョフらはこの点に関しては譲らなかったという。

最終的に、生活モジュールがトップで、その下に帰還モジュールが付くスタイルに落ち着いたが、これは現在のソユーズ宇宙船の姿そのままである。

(右は「ソユーズA」と命名された宇宙船の原案(1963年)。後部分離モジュールらしきものは描かれていないが、左から右に向かって「生活モジュール」、「帰還モジュール」及び「推進モジュール」は明らかに見て取れる。実際に採用され、今日まで運用されているソユーズ宇宙船と異なるのは、生活モジュールが円筒形であったこと(採用は卵形)と、加えて、生活モジュールは現在「軌道モジュール」と呼ばれていることであろうか。)

また、ソユーズ宇宙船は部屋が1つ多く、自由度が高かった。つまりそこで各種実験などが行える訳だが、極端に言えば、それ一機で「宇宙ステーション」である。このことが、同宇宙船の長寿の秘訣であろう。アポロ宇宙船が計画の打ち切りと同時に廃止されたのとは、極めて対照的と言える。

これまでも度々述べたが、ソ連における宇宙開発は軍用第一主義であった。そしてコロリョフは、このことを誰よりも深く理解していた。月へ人間を送るという計画は、もはやボストークで地球を周回するのとはスケールが違う。ミッションに対して軍部の強い支持がないと、その実現化は無理だということもよくわかっていた。それ故、ソユーズ宇宙船を改造した「ソユーズP」と「ソユーズR」も提案に盛り込んだ。これらは軍用のソユーズで、前者は迎撃衛星、後者は偵察衛星をコンセプトとする。

だが、彼の行く手を阻む障害が消えることはなかった…。

◇

1960年5月末の段階で、コロリョフは月遠征に関して多くのプランが示していたが、以下はその一部である。

「N-Ⅰ」 1960~62年の間に、40ないし50トンのペイロードを地球周回軌道へ運ぶロケットの開発

「N-Ⅱ」 63~67年の間に、60ないし80トンのペイロードを地球周回軌道へ運ぶロケットの開発

「KS」 2~3人乗りの、ランデブー、ドッキングなど運動性能の高い宇宙船の開発を61~63年に開発

「E」 無人の月探査衛星の打ち上げ

このうち最後の「E」プランは、既にご紹介した無人の「ルナ」衛星という形で実現化されている(開発史19~21参照)。

ところがこれらとは別に、次のようなプランも提案されていた。

「UR-500」 重量600トンで、新型の化学燃料を用いた大型ロケットの開発。

「K」 無人機「コスモプラン」の開発と、その火星及び金星への飛行と帰還。

「R」 有人機「ラケットプラン」の開発と飛行、及び帰還。

ここからが、ソ連の月遠征計画のややこしくなるところだ。実は上の3プランはコロリョフではなく、ウラジミール・チェロメイが提案したもの。そもそも月計画に関してはコロリョフのみに起草が許されていたのだったが、それを無視し、独断で提案を出したのがチェロメイ、それにヤンゲルといったデザイナーだった。中でもこのチェロメイという男、ロシア宇宙開発史ではチョロチョロと登場する人物で、コロリョフをイライラ、グルシュコをニコニコさせた名脇役(?)である(開発史12参照)。この際少し、彼の側面に触れておこう。

チェロメイ(右)は元々、巡航ミサイル開発が専門のデザイナーであった。だが、時代のニーズが弾道ミサイルに傾き始めたことを嗅ぎ取ると、乗り遅れまいとロケット開発に参入した後発のエンジニアであった。

チェロメイ(右)は元々、巡航ミサイル開発が専門のデザイナーであった。だが、時代のニーズが弾道ミサイルに傾き始めたことを嗅ぎ取ると、乗り遅れまいとロケット開発に参入した後発のエンジニアであった。

彼の強み、そして唯一の強みは、時の指導者ニキータ・フルシチョフの息子、セルゲイ・フルシチョフが彼の部下として働いていたことだった。チェロメイはこのことを大いに利用し、当然だが、フルシチョフとの距離が近かった。

当時、設計局長(デザイナー)は誰しも、有力な支持者、言うならパトロンを抱えていた。コロリョフも、その力が強大だったとはいえ、党内での位置付けは一介の工場長に過ぎない。これはコロリョフのライバル、グルシュコも同様であった。

例えば、コロリョフを支持したのはソ連科学アカデミー議長ミスチスラフ・ケルディッシュ(科学アカデミーに関しては開発史17参照)、グルシュコは一般工業機械省大臣“ムッツリ顔”のセルゲイ・アファナシエフ(同12及び21参照)や共産党中央委員会・国防産業担当書記

ドミトリー・ウスチノフ(後に国防大臣)などが挙げられる。

なお、アファナシエフやウスチノフは、コロリョフの非軍事的な有人宇宙飛行に一定の理解を示してはいたが、あくまでそれを越えることはなかった。ただ、コロリョフは軍事的な要求にも答えている男。しかも、米国との宇宙開発レースを引き合いに、党を煽るような男。つまり隙は無かったわけで、むしろ彼らはコロリョフに、イライラしながら「付き合わざるを得なかった」とも言える。

そんな不安定な均衡の世界で、チェロメイは最高指導者に直結したコネクションを持っていたのだ。これ以上のものは、ない。

月計画の起草がコロリョフのみに与えられていることも無視して、独自のプランを掲げるようになったのも、この強みがあったからと思われる。事実チェロメイは、フルシチョフから非公式とはいえ、プランの作成にゴーサインを頂戴しているのだ。しかも彼は、航空力学研究所(TsAGI)など、いくつかの機関を自身の設計局(第52設計局:

OKB-52)に取り込んでしまった…「設計局 M&A」とでも言えるだろうか。しかもその実行には、むしろ乗っ取りに近い、強引なものもあったようである。「我々と合併した方が、効率的な仕事ができると思わないか?現状のままなら先細りだぞ」とでも脅したか…?

そんな振る舞いに、同業や政府要人に彼を煙たがるものも多かったようである。特にウスチノフとの関係は最悪で、ウスチノフは彼を徹底的に嫌っていたことが知られている。ウスチノフには、“おべっか野郎”がトコトン気に入らなかったのかも知れない。

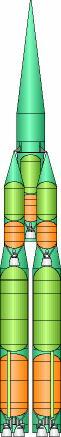

グルシュコは、しかし、チェロメイを支持していた。コロリョフと対立するグルシュコにとって、同じくコロリョフと対立するチェロメイは味方だった…敵の敵は味方、とでも言うべきか。しかもチェロメイの立案したUR-500大型ロケット(右・原案)は、“新型燃料”を用いる…そう、それはまさしくヒドラジンだった。ヒドラジン燃料の虜になっていたグルシュコ(開発史19参照)にとっては、最高のパートナーであったのは間違いない。

グルシュコは、しかし、チェロメイを支持していた。コロリョフと対立するグルシュコにとって、同じくコロリョフと対立するチェロメイは味方だった…敵の敵は味方、とでも言うべきか。しかもチェロメイの立案したUR-500大型ロケット(右・原案)は、“新型燃料”を用いる…そう、それはまさしくヒドラジンだった。ヒドラジン燃料の虜になっていたグルシュコ(開発史19参照)にとっては、最高のパートナーであったのは間違いない。

思うにチェロメイは、“目立ちたがり屋”の部類だったのかもしれない。UR-500にはヘビー級の水爆を積む弾道ミサイルという側面があったのだが、それだけでは飽きたらなかったのか、月周回プランを打ち出したことなど、新参者にしては派手である。(1964年10月には、軍用宇宙ステーション「アルマズ」のプランを打ち出しており、宇宙ステーションの具体案を提示したのはコロリョフより早かった。開発史12参照)

ただ、グルシュコの本心としては恐らく、チェロメイを盟友と見ることはなく、利用する駒でしかなかったのではないか。強大な発言力を持つ巨人・グルシュコにとって、他に殆ど味方のいない、功を焦るチェロメイなんぞ、足元にも及ばぬゴマすり小僧に過ぎなかっただろう…。チェロメイは、エンジニアとしては確かに優れていたが、政治力はBクラスだったのは間違いない。

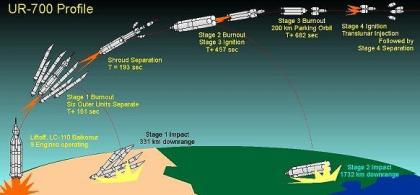

(右はUR-500の原案。これは、やはりチェロメイが提案していた中型ロケット「UR-200」を4本束ね、その上に、UR-200の上半身を乗せたシロモノ。彼は、馬力を上げるためにはロケットを単純に束ねて大型化すればいいという思想の持ち主で、このUR-500を更に束ねた「UR-700」ロケットも考案し、コロリョフのN-1ロケットと張り合った。参考までに、UR-700の場合の打ち上げプロフィールは以下の通り。これがもし現実していたら…さぞ凄かったでしょうね…(汗)

同じロケットデザイナーでも、個々のエンジンの推力増強を求めたコロリョフとは基本的に思想が異なることが見て取れる。)

◇

コロリョフの「N-Ⅰ」原案は1962年の春から夏にかけてまとまり、概要は以下のものになった。

・2ないし3人の飛行士を乗せた宇宙船で月を周回し、月面を調査する。

・月面へ降り、土壌分析などを行う。将来の月面基地に適した場所を選定する。

・月面基地を設け、定期的に行き来する。

当初、これは多くの支持を集めたが、承認までには至らなかった。正式な承認が得られたのは62年9月24日のことで、ロケットの初フライトは65年と設定された。プランの提示から丸2年…コロリョフはやっと月ロケットの建造を許されたのだったが、しかし、宇宙船の建造は承認されなかった。

だが、くじけるコロリョフではなかった。1963年9月23日、彼は向こう10年間で行われるべきミッションの原案を提出した。彼はそれまでの有人月遠征プランを刷り直し、示したのは以下のようなものだった。

「L-1」

1962年に示したオリジナルプランの刷新バージョン。2ないし3人の飛行士で月を周回して帰ってくるという概要は変わらないが、ソユーズ宇宙船の構成は若干異なる。トップに帰還モジュール、その下に生活モジュールがくるよう配置を入れ替えたが、これは後のN-1ロケットによるミッションで重要になってくる。全体は「有人宇宙船(ソユーズ)」(符合7K)、「ロケットステージ」(9K)、「タンカー」(11K)から構成され、6機のR-7ロケットで分けて打ち上げ、軌道上で組み合わされる。

まず、ロケットステージ(9K)が最初に打ち上げられる。それに続いて燃料を積んだタンカー(11K)が4機打ち上げられ、9Kにドッキングし、最後に宇宙船(7K)が打ち上げられ、9Kにドッキングする。全て完了の後、エンジンを噴射、月を目指す。

「L-2」

月面を走り回る無人走行車。土壌の科学調査や、有人月面着陸に適した場所の調査を行う。車は原子力で動き(原子力電池?)、ビーコンを搭載、将来の有人宇宙機に対するマーカーの役割を担う。

これは、1970年代にソ連が月に送り込む無人走行車「ルノホート」の原型となった。

「L-3」

有人月面着陸。コロリョフは当初、「地球軌道ランデブー方式」(EOR)を考えていた。簡単に言えば、まず複数のロケットで宇宙船の各部を打ち上げ、地球周回軌道で組み立てる。続いて、タンカーを打ち上げ、組み上がった宇宙船に燃料をチャージする。全てが完了後、月へ向かい、直接月面に着陸する。帰還の際は月面から帰還部が打ち上がり、地球を目指す。

有人月面着陸。コロリョフは当初、「地球軌道ランデブー方式」(EOR)を考えていた。簡単に言えば、まず複数のロケットで宇宙船の各部を打ち上げ、地球周回軌道で組み立てる。続いて、タンカーを打ち上げ、組み上がった宇宙船に燃料をチャージする。全てが完了後、月へ向かい、直接月面に着陸する。帰還の際は月面から帰還部が打ち上がり、地球を目指す。

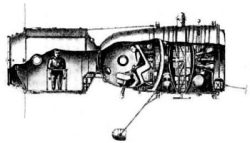

(右はその初期デザインで、重量はざっと200トン。3機のN-1で組み立てと燃料チャージが行われ、ソユーズ宇宙船で飛行士が移動し乗り込む。下半身は月着陸の際に吹かす逆噴射エンジンと着陸レッグ。上半身は帰還部で、月面でのミッション終了後、下半身が発射台となり、上半身が地球を目指す。最後に大気圏突入をするのは、飛行士が乗った帰還モジュール(緑色)のみ)

この方式は、アポロのように司令船と着陸船に分かれ、着陸船だけが月面へ向かい、司令船は月を周回しながら待っているという「月軌道ランデブー方式」(LOR)と大きく異なる。

(更に「L-4」、「L-5」があるが、省略)

1964年3月24日、コロリョフはフルシチョフと面会、当初の「L-3」プランをよりアグレッシブにした提案を披露した。元々ロケット燃料には液酸・ケロシンとヒドラジンを用いる予定としていたが、それらを全て液酸・液水に変更するというものだった。この結果、ペイロードを4トン増加させることができると主張し、これをフルシチョフは好意的に受け止めたようである。

なお、コロリョフはこの時フルシチョフから好感を得たことで自信を持ち、5月25日、ブレジネフに宛てた書簡の下書きをしている。ブレジネフとは、後にフルシチョフから書記長職を奪うことになる、あのレオニード・ブレジネフだ。既に彼は強大な権力を有しており、防衛・宇宙計画部門も彼の管理下にあった。

コロリョフは当時、資金不足によるN-Ⅰプランの遅れに苛ついていた。例えば、射場を整備するために必要とされる64年要求予算は1100万ルーブルだったが、与えられたのは700万ルーブルに過ぎなかった。また、承認から2年が経過するのに、誘導装置の開発は始まってもいなかった。それらは全て、軍事ミッション優先であったことが理由であった。

書簡ではブレジネフに対し、フルシチョフはいつも非軍事な科学的ミッションにも理解があるということ、米国のサターンⅠロケットは、既にソ連のロケットを凌いでいるということ、そして、チェロメイのなかなか進展のないプランは、グルシュコの低出力燃料とあわせて時間の無駄であること、などを訴えようとした。

ただ、この書簡が実際にブレジネフに送られたのかどうかは、今なおはっきりしないという。コロリョフは明らかにブレジネフを焚きつけようとしていたが、これはブレジネフの心証を害するものに違いなかった…。

◇

1964年8月3日、その日は運命の日だった。ソ連共産党中央委員会発布・法令第655-268号は、コロリョフに対し、有人月遠征計画の実現化へ向け、ロケットと宇宙船の開発・建造を正式に許可した。

この日をコロリョフは、どれほど待ちわびただろう。「やりたいようにやれ」と、党のお墨付きが得られたのだ!

だが、面白くない話もついてきた。この時、チェロメイの「UR-500K/LK-1」プランも承認されたのだ!

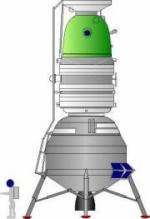

チェロメイのプランは、UR-500ロケットで有人宇宙船「LK-1」(右)を打ち上げ、月をグルリと周回して地球へ帰ってくるというものだ…これは、コロリョフのL1プランとほぼ同じ内容である。

チェロメイのプランは、UR-500ロケットで有人宇宙船「LK-1」(右)を打ち上げ、月をグルリと周回して地球へ帰ってくるというものだ…これは、コロリョフのL1プランとほぼ同じ内容である。

しかも、チェロメイ案にもゴーサインが出た理由はよくわからないという。ただ、彼の背後にフルシチョフがついていることは大きいだろう。コロリョフとチェロメイ、両方に許可を与えておけば無難と考える力が働いた、のかもしれない…。

タダでさえ少ない予算を、似たようなプランで食い合うことになる…これほど無駄な事はない。

(LK-1は、アポロ宇宙船に太陽電池を取り付けたような格好をしている。先端の円錐形が飛行士の乗るところだが、アポロ司令船(3.9m)よりもやや小さく(2.8m)2人乗り。ちなみにこのカプセルは「アルマズ」ミッションで設計・製造された「TKSカプセル」の原型でもあった。)

それにしてもこの1964年は、慌ただしい年となった。米国は2人乗りのジェミニ宇宙船による巻き返し凄まじく、フルシチョフはコロリョフに対し、3人乗りの宇宙船をとにかく打ち上げろと命令している。しかも皮肉なことに、3人乗り宇宙船「ウォスホート1号」が帰還してまもなく、フルシチョフが失脚してしまったのだ。(開発史2参照)

このドタバタ劇に一番ショックを受けたのは、チェロメイだったに違いない。フルシチョフの失脚は、自分の立場にモロに影響を及ぼしかねない。しかも、自分のプロジェクトが承認されて僅か2ヶ月しかたっていない。

コロリョフは、ブレジネフがチェロメイを支持しないであろうことは計算済みだった。だが、こう進言するものがいた。

「チェロメイを過小評価しない方がいい。彼の組織はツポレフのようなデザイナーと互角の水準になっている。もし、彼に意志と手段を与えたら、米国が作っているものと同等のものを実現するだろう。いまは、チェロメイと力を合わせるときと考えるが…。」

進言と前後して、コロリョフ自身、同様の事を感じてはいたようである。チェロメイのプロジェクトを即座に追いつめようとはしなかった…そう、暫く様子見していたのだ。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

「月を目指した二人の科学者」的川泰宣著 中公新書(1566), 2000

“Soyuz” by Rex D. Hall & David J. Shayler, Springer Praxis, 2003

“Lunar Exploration” by Paolo Ulivi, Springer Praxis, 2004

“Sputnik and the Soviet Space Challenge” by Asif A. Siddiqi, University

Press of Florida, 2003

“The Soviet Space Race with Apollo” by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003