���ʑ��D��I

�e�N�m���W�[��T�C�G���X�̔��B��H�v�Ƃ́A�M���M���̏�Ԃ��琶�܂����̂Ȃ̂��낤�B�ł́A�M���M���̏�Ԃݏo���̂́A���ł��낤���B�ЂƂ́A���R�ɑ���l�Ԃ̖O���Ȃ��T���S���B���G�Ɍ����鎩�R���ۂ̗��ɐ��ޒP���Ȗ@���A���邢�́A�P���Ɍ����錻�ۂ𗠑ł����镡�G���[���Ȑ^���c�l�Ԃ��A���̒m���������Ă��āA�ǂ��܂Œ��ނ��Ƃ��ł���̂��B���邢�́A�����������͂����鍢����A�ǂ��܂ō����ł���̂��B�����ҒB�͓��X�A������⌤�����Ŏ��R�ɑ���o�g�����J��L���Ă���ƌ�����B

�����Ă����ЂƂ́A�l�Ԃǂ����̋����ł���B����͌����ғ��m�̏ꍇ�A��ƊԂ̏ꍇ�A�l�X���B���R�A���ƊԂ̋��������邪�A���̍ł��I���ȗႪ�A�F���J���ł��낤�B

�\�A���l�H�q����ł��グ�A���ꂪ�č������P�b�g���[�X�Ɉ������荞�ނƁA���҂̑傫�ȃS�[���Ƃ��Č����I���͓̂��R�̐���s���������B�܂��A���̗����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��H���̕\�ʂ͌ł���Ղ��I�o���Ă���̂��A�_�X�g���͐ς��Ă���̂��H�����āA�l�Ԃ𑗂荞�ނ̂͂ǂ��炪�悩�c�H

���Ր�̓\�A�����[�h���Ă����̂́A�O��܂łɂ��Љ���B�ŏ��Ɍ��ʂɐl�H���𑗂荞�̂̓\�A���������A���߂Č��̗��̎p���B�e�����̂��\�A�̉q���������B����������ł́A�č��̒ǂ��グ���܂����A���̓\�A�̓M���M���Ő蔲���Ă����Ƃ������Ƃ����炩�ƂȂ����B

���̗��̎B�e���s�������i�R���́A�p������Ƃ����A�������ʐM�Ƃ����A�ʐ^�B�e�Ƃ����A�������̉��Ƃ����A�V�@���̐��荇�킹�������B�悭�l����قǁA���i�R���̐����͊�Ղ̂悤�ȋC������c�ړI�͒P�������A�ǂ��������V�J���ŁA������قڈꔭ�����ɋ߂��`�ŁA�������Z���ԂŐ����������B���̐����̔w�i�ɂ́A��͂苣���ӎ��ƁA����̈ӎu�̓���A�����Ă��ꂪ�d�v�Ȃ̂����m��Ȃ����A�Ⴂ�A���������Ƃ����G���W�j�A�B�̊撣�肪�������ƌ�����B

��

���āA���̖ڕW�Ƃ��ẮA���R�A���ւ̓��������B��Ƀ��i�Q�������ʈ�ԏ����ʂ��������A����͍d�����A�������˂����������́A���Ɂg���U�h�i�J���j19�Q�Ɓj�B�q���̓o���o���ɉ��A������\�A���̓y�i���g����яo���A�t���V�`���t����Ƃ����b���������A�Ȋw�I�ɈӖ�������͖̂ܘ_�A����ł���B�@�ނ����S�Ɍ��ʂɍ~�낵�A�ʐ^�B�e�Ȃǂ��s�����ƂŁA���ʂ̐^�̎p��m�邱�Ƃ��o���A���ꂪ�܂��A�����l�Ԃ𑗂荞�ލۂɋɂ߂ėL�v�ƂȂ�̂��B

�Ƃ��낪���ꂪ�Ȃ��Ȃ�������̂ƂȂ����B�ڍׂ͌�q���邪�A�q�����̂��̂����A�ł��グ���P�b�g�ɖ�肪�����A�܂Ƃ��Ɍ������Ĕ���i�K�ŋ�s�̓��X���������̂��B���ǃ\�A�����։q�������������̂́A1966�N�ɂȂ��Ă���ł������B

����A�č��͉������Ă����̂��H�ܘ_�A���i�̗��đ����̐������A�ق��Ďw�����킦�Č��Ă����킯�ł͂Ȃ��B���b���̍����̌�A1959�N1���A�u�����W���[�v��v�Ɩ��t����ꂽ���T���v���ł��o���Ă����B

�����W���[�v��̖ڕW�́A���i�Q���̂悤�ɒT���@�����ʂցg�������h�A�Փ˂̒��O�܂ŃJ�������쓮�����A���ʂ̃N���[�Y�A�b�v�摜�邱�ƁB�����A���ʂ̏�ԁA���Ɍł��������Ă͋c�_��������Ă���A����Ɍ���������Ӗ�������A�܂��A����̘f���T���@�̃f�U�C�����Ƃ��Đ��\���`�F�b�N����ړI���������B

�����W���[�v���1961�N8������65�N3���ɂ����A�v9�@����������A�v�揉���Ɩ����ł��ڕW���قȂ�A����ɍ��킹�ċ@�̂̌`����قȂ��Ă���B����܂������[���A�S�Ă��L�q����͖̂��������A�\�A�Ƃ̔�r�ΏۂƂ��āA�T�v���܂Ƃ߂Ă������B

�����W���[1���@�i1961�N8��23���ŏ�j

�n������O���ɓ������A����̌��T���ɂ�����e�V�X�e���Ɛ헪���`�F�b�N���邽�߂ɑg�ݏグ��ꂽ�H�w�����@�B�ł��グ�͏����ŁA�n������O���ɂ͏�������A�G���W���ē_�Ɏ��s�A��荂��ւƈڍs���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

���ډȊw��@�̓��C�}�������o��A���͌v�A�Ód�C�Z���T�[�A���G�l���M�[���o��A�F�����Z���T�[�A�F���o���o��A���zX���V���`���[�V�����J�E���^�A�ȂǁB���̏d�����͂Q�������ʁB

�����W���[�Q���@�i1961�N11��18���j

�P���Ɠ��l�̍H�w�����@�B�F������n���C�A���ː���_�X�g�Ȃǂ��v������ړI�����˂Ă����B�ł��グ�͏����Œn������O���ɂ͏�������A�W���C���̕s��ŃG���W���ē_�Ɏ��s�A�n���E�o�O���ւ̓����͂ł��Ȃ������B

�����W���[�R���@�i1962�N1��26���j

���悢�挎�ʂ�ڎw���B���ڊ�@���P�A�Q���Ƃ͂��قȂ�A����10���O���猎�ʎB�����J�n���A�n���֓d���������A���[�_�[�ɂ��\�ʂ̃��[�_�[���˗��Ȃǂ𑪒肷��B�܂��A���k�v���i�[�������^�J�v�Z���𓋍ڂ��A����͏��^�o�b�e���[�ɂ���P�����ԓƗ��쓮����B���A�K���}�����o��𓋍ځB

�@�̂͑ł��グ��A�O���C�����P�x�s���A�����R�[�X�ւƓ�������A����A�J�v�Z���͓K�ȍ��x�Ő藣����A�t���˃��P�b�g�œ�����ʂ����A�ϑ����J�n����蔤�������B�������A�ł��グ���P�b�g�̃V�X�e���~�X�ʼn��������߂��A�t���ˎw�߂͕Ԃ��Ďp���ɍ����������A���ǁA�Q���㌎�ʂ����37000km�̒n�_�������߂Ēʉ߂����B

�����W���[�S���@�i1962�N4��23���j

�R���Ɠ��l�̖ړI�B�ł��グ�͏������������A�����^�C�}�[�̃G���[�Ȃǂő��z�d�r�̓W�J�Ɏ��s�A�ł��グ10���Ԍ�Ƀo�b�e���[���ꂽ�B�������A�J�v�Z�����甭�M���������d�g��ǐՁA�ł��グ�R����A���ʂ̗����ɃC���p�N�g�������Ƃ��m�F���ꂽ�B�Ẳq���ŏ��߂Č��ʂɒB�������́B

�����W���[�T���@�i1962�N10��18���j

�R�A�S���Ɠ��l�̖ړI�B�ł��グ�͏������������A�����s���̌̏�̂��߁A8����44����o�b�e���[���A�K��A�M�����r�₦���B���ʂ���725km�̒n�_�������߂��B

���̎��_�ŁA�����ƌĂׂ�~�b�V�����͂܂��B������Ă��Ȃ������B�T���̏I����A������c���s���A�����Ŏw�E���ꂽ���Ƃ́u���ڊ�@����������B�B�e�ɓ������ׂ��v�Ƃ������ƂƁA�u�E�ۏ����̂��߂̃K�X���A�d�C�n���̐≏������Ă���v�Ƃ������Ƃ������B

�����W���[�R�`�T���ɂ́A125���̉��M�ƁA��_���G�`�����K�X�ɂ��ŋۂ��s���Ă����B����́A�n���̔����������ʂ��������Ȃ��悤�ɂƂ����z������ł��������A���̃G�`�����K�X�����[�h���̐≏������A���̌��ʁA�ł��グ���̐U���ȂǂɎキ�Ȃ����\�����������Ƃ����炩�ɂȂ����̂������B

�����W���[�U���@�i1964�N1��30���j

�����W���[�U���@�i1964�N1��30���j

���ʌ��˃R�[�X��H��A���𑜓x�J�����Ō��ʂ̘A���B�e���s���B6��̃e���r�J�����i���C�h2�A�i���[4�j�𓋍ڂ��Ă��邪�A���̑��̉Ȋw��@�͐ς܂�Ă��炸�A�B���ɓ��������@�́B�ł��グ�Ȍ�A�}�j���[�o�͏����ɍs���A���ʂ́u�Â��̊C�v�̓��[�Ɍ��˂������A�J�����̓d�����Ō�܂œ��邱�ƂȂ��A���������āA�摜�͂P���������Ă��Ȃ������B�J�����d�����̃V���[�g�ƍl�����Ă���B

�E�̓����W���[�U���ł��邪�A�Ȍ�X���܂œ��^�B

�����W���[�V���@�i1964�N7��28���j

�U���Ɠ��l�A�ړI�͂�����A���ʂ֓��U���A���O�܂Ŏʐ^�B�e���s�����ƁB�S�Ă͂��܂��i�݁A�Փ�18���O����B�e���J�n�A����ꂽ�摜�͑S����4308���B�Ō�̂��͉̂𑜓x50cm�ł������B���ˎ��̑��x�͕b��2.62km

�����W���[�W���@�i1965�N2��17���j

������A�ړI�͂�����A���U�ʐ^�B�e�B�S�Ă͂��܂��i�݁A�Փ�23���O�A���x2510km����B�e�J�n�A����ꂽ�摜��7137���B�Ō�̂��͉̂𑜓x1.5m�ł������B

�����W���[�X���@�i1965�N3��21���j

�����W���[�U�`�W���Ɠ��l�̖ړI�B�S�Ă͂��܂��i�݁A�Փ�19���O�A���x2365km����B�e�J�n�A����ꂽ�摜��5814���B�Ō�̂��͉̂𑜓x30cm�ł������B

�Ȃ��A���̏Փˌ��͑S��TV�l�b�g�Œ��p���ꂽ�B

�����W���[�̋@�̐����́A�{�f�B���t�H�[�h�ЂŎB���J������RCA�ЂƂ����̂͒m���Ă���B�~�b�V�����S�̂��}�l�W�����g����̂̓W�F�b�g���i�������iJPL�j�ŁA�T���@�ɖ{�i�I�Ɋւ��̂̓����W���[�v�悪�ŏ��BJPL�͌��݂��f���T���̃��b�J�̂悤�Ȍ����������A���̌����̓����W���[�ɂ���Ƃ�����B

�܂��A�����W���[�����̋@�͖̂��炩�ɑ����ߏ肾�����B�Ⴆ�Ό��܂ł́A��r�I�Z�����̔�s�ł���ɂ�������炸�A�L�����z�d�r�����ڂ���Ă���Ƃ����_�ł���B���܂łȂ�A�o�b�e���[�݂̂ł��ǂ��ɂ��Ȃ鋗�����B�����A�������ׂ��_�́A�u�����͑S�ď����ɔ��������������˂Ă���̂��v��JPL���咣�������Ƃɂ���BJPL�͂��̍��A�����W���[�ƕ��s���Ęf���T���@�u�}���i�[�v�̃f�U�C�����n�߂Ă����̂ł������B

�{���A�ړI��{�ɓ��������q�����쐬����̂��Ƃ������̂��B�������A���ԂƗ\�Z�̖������邵�A���ɉF���J�������́g�ߖ�h�Ɓg�����h�̂��˂���������t�F�[�Y�ł��낤�B����A���������A�V���ȃ`�������W�����s���Ȃ���V�V�n���J�Ă������ƂɁA�F���J���̑�햡������̂�������Ȃ��B�T���@�͏�ɁA�V���ȋZ�p�l���ւ̍H�w�����@�ł�����̂��B

�]�k�����A�����W���[�P�`�T���̎d�l����A���������܂ʼnȊw�T���̑ΏۂƂ��đ����Ă���̂��͂�����킩��B���������A�u�l�Ԃ����֑���v�Ƃ�����ړI�̃A�|���v��Ƃ͑ΏƓI���B���R�\�Z���ʂŁA�A�|���D�悾�������߁A�����W���[���܂ޑ��̃~�b�V�����͕N�����Ă����Ƃ����b������B

�u�Ƃɂ������l�Ԃ𑗂�̂��悾�v�A�u����A�����ƉȊw�I�����̑��ʂ��d�����ׂ����v�c �����̒i�K�ɁA���{����������Ō��_���������ƌ����Ă���BJPL�̋Z�p�w��Ȋw�҂͂����܂ʼnȊw�D�悾�����Ƃ����̂��A���ڊ�@���犴������B

�����A�����W���[����i�U�`�X���j�ł͂����A���������Ă������Ȃ��Ȃ��Ă����B�Ƃɂ����u�n�߂Ƀ��[�X���肫�v�Ȃ̂��B��q�������A�T���@�܂ł̃f�U�C���́u���ʂɏ璷�v�Ǝw�E����A�J�����ȊO�̉Ȋw��@���~�낳�ꂽ�̂������B

�����W���[�X���ł́A�S�ăl�b�g�Œ��p���s��ꂽ�B�F���J�����e���r��ʂ�ʂ����g�V���[�h�ƂȂ蓾�邱�Ƃ���ʎs���Ɏ������A���̃P�[�X�Ƃ�����B���łɁARCA�ЂɂƂ��ẮA�D�G�ȃJ�����̂悫��`�ƂȂ������낤�c�H

�E�́A�����W���[�V�����B�e�����Q���ڂ̉摜�ł���B���ă��i�R�����B�e�������̗����̎ʐ^�����A�掿���悢�͖̂��炩���B�č��̓����W���[�S���ŏ��߂Č��ʂ֓��ݓ��ꂽ���A����̓��i�Q������x��邱�ƂR�N�ŁA���قǒ��ڂȂ������B�����A���̂V���̉摜�̗D�G���́A�A�����J�̋Z�p�͂���������ɂ͏[���������ł��낤�B

�E�́A�����W���[�V�����B�e�����Q���ڂ̉摜�ł���B���ă��i�R�����B�e�������̗����̎ʐ^�����A�掿���悢�͖̂��炩���B�č��̓����W���[�S���ŏ��߂Č��ʂ֓��ݓ��ꂽ���A����̓��i�Q������x��邱�ƂR�N�ŁA���قǒ��ڂȂ������B�����A���̂V���̉摜�̗D�G���́A�A�����J�̋Z�p�͂���������ɂ͏[���������ł��낤�B

�m���ɁA�\�A���J�����̉��ǂ͑����Ă���A�}���ɔ�Ă������̂́A���A���^�C���ɑς�����̂͂܂��Ȃ������B�g�J���������h�Ƃ����_�ł́A���̎����ɁA�\�A�͕����Ă����ƌ�����B�\�A�Z�p�w�̑����A���ɃJ��������́A�Ă̋Z�p�ɒ����𗧂Ă���������Ȃ��B

�����܂��A���R�Ƃ����Γ��R�ł���B�Ăł�50�N��ɂ̓J���[�e���r���������Ă���A�f���͏��ƓI�j�[�Y�̊ϓ_������A�w�������������̂ł���B

��

�b���\�A�ɖ߂����B�\�A��1959�N�̃��i�R�������̌�A�b�����ʂ��牓�������Ă����B����͓����A�L�l�F���D�E���H�X�g�[�N�̃~�b�V��������Z�����������ƁA�����āA�ΐ�������T���ɂ��͂������Ă������Ƃ����R�Ƃ��ċ�������B�\�A�͕č��ƑΏƓI�ɁA���{�̎x�������ɂ����������߁A����ꂽ�\�Z�ƃ}���p���[�ł����鎖������Ă����̂ł���B

���E�f���T�����A�L�l�F���D���A�S�ăR�������t�e���������P�v�ǂ��S�����Ă������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���āA���̗����̎B�e�ɐ����������i�R���ɑ����~�b�V�����Ƃ��āA�ނ�͌��ʓ����I�сA�uYe-6�v�~�b�V�����Ɩ��t����ꂽ�B�m���ɕĂ��������Ƃ��l���A�����W���[�R�A�S���ł͒����J�v�Z�������ڂ��ꂽ���A���̌��������\�ʂ̎��ߎB�e���D�悳�ꂽ�̂͏�q�����B�\�A�́A�������A���̂悤�Ȏ��ߎB�e�͍l�����A�����@�ɃJ�����𓋍ڂ��邱�ƂőS�Ă���x�ɂ�낤�Ƃ����B

�܂��A�ł��グ���P�b�g�ɑ啝�ȉ��ǂ�������ꂽ�B���i�R���͏�i�ɏ��^�������P�b�g��lj����đł��グ��ꂽ���i�J���j20�Q�Ɓj�A�����A���̂悤�Ȃ��̂ł͖����ɂȂ��Ă����B���i�R���͏d��280kg���x�ł��������A�J������Ye-6�q����1�g�����z����̂��B��������܂ŕ��蓊����ɂ́A�傫�ȗ͂��K�v�ƂȂ�B

�@�@8K72�@�@�@�@ 8K78 |

�����ŁA���P�b�g�͍X�ɂP�i�lj�����A�S�i���P�b�g�ƂȂ����B�}�͍������i�R���̎��̂��̂ŁA�E���S�i���P�b�g�i�f�ʐ}�j�B�P�i�lj�����Ă���̂��ɂ߂Ă悭�킩��B���̃��P�b�g�́u�����j�A�v�i����8K78�j�Ɩ��t�����A���̌�A�ʐM�q���̑ł��グ�ł��傢�Ɋ��邱�ƂƂȂ����B

�܂��A��s�O���ɂ��傫�ȍH�v���s��ꂽ�B���i�P�`�R���܂ł̓_�C���N�g�Ɍ��֕��蓊����Ƃ������̂��������AYe-6�̏ꍇ�A��U�n������O���i�u�p�[�L���O�O���v�Ƃ����j�ɏ悹�A���̌�A��S�i�G���W���𐁂����Č��J�ڋO���֓�������Ƃ��������ł���B���̕��@���ƁA�g�p�[�L���O�h�ƌĂ��悤�ɁA�O����őҋ@����Ԃɍׂ����O���C�����s�����ƂŁA�q���̐����U�����\�ƂȂ�̂��傫�ȗ��_���i���ɏڍא}�j�B

�����A�H�w�I�ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����������B����1���A�F����Ԃł̃G���W���_�������B

�p�[�L���O�O���ł́A���d�͂ɂȂ�B����Ƃ��̂܂܂̏ꍇ�A�㉺���͂����肵�Ȃ��́A�^���N����t�̔R�����z�ǂ֗U������Ȃ����ԂɊׂ�̂��B�n��ł͏d�͕����֏㉺�����܂��Ă���̂ňӎ����Ȃ��Ă��悢�t�@�N�^�[�����A���d�͂ł͐[���Ȗ��ƂȂ�B

������������邽�߂̍H�v�Ƃ��āA���i�̃G���W���_���A�O�i�̔R�ďI���O�ɍs���Ƃ����肪����B�G���W�����R�Ă��Ă�����萄�͂������A���̊����͂��d�͂̂悤�ɁA�R���ɏ㉺���͂�����F�������邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯���i���Ȃ݂Ƀ��i�P�`�R���̑�Q�i�Ƒ�R�i�̌q���ڂ��g���X�ɂȂ��Ă����̂́A��Q�i�R�ďI���O�ɑ�R�i��_���邱�ƂɂȂ��Ă������߂ŁA���q�ׂ��w�i������j�B

�����A�p�[�L���O�O�����猎�J�ڋO���ւƈڂ�ۂɐ�������S�i�G���W���̏ꍇ�A���d�͉��ł̓_�ł��������߁A�R���Ƀ^���N�̏o���������邽�߂ɕK�v�ȏ��^�ő̃��P�b�g�iBOZ�j���S����t�����Ă����B��S�i�_�̑O�ɂ܂����̏��^���P�b�g�𐁂����A�y�����͂����R����z�ǂւƓ�������ŁA��S�i�֓_����B���Ƃ͎��琄�͂��邽�߁A��~���Ȃ�����R���͔z�ǂ֓�����Ă����Ƃ������ꂾ�B

�ȉ��ɁAYe-6�~�b�V�����̊T�v�����������ڂ������Ă݂悤�B�����W���[�v��ł��قړ��l�̃��[�g���̗p����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�F����n����ł��グ��ꂽ�i�@�j���P�b�g�́A�n�����قڂP������悤�Ȋi�D�i���ꂪ�p�[�L���O�O���j�Œn�������A���̌�A��S�i�G���W����_�i�A�j�A���������J�ڋO���֓���B�R�ďI����A��S�i��藣���i�B�j�A��H�A����ڎw���B�r���A�p��������s���i�C�j�A�O���C�����s���i�D�j�B���̋O���C�������܂������Ȃ��ƁA���ʂ����Ă��܂����ƂɂȂ�i�_���̋O���j�B

���̌�Ăюp���𐧌䂵�A�t���˃G���W�������ւƌ�����i�G�j�B���ʂ܂Ŏc��70km�̒n�_�ŃG���W���_�i�H�j�A�������J�n���A���n�̒��O�ŃJ�v�Z�������ʂɕ���o���i�I�j�B

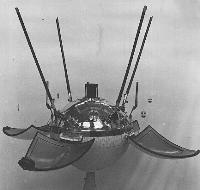

�T���@�͉E�Ɏ������悤�Ȍ`����Ȃ��A�S����2.7m�A�d�ʖ�1.5�g���B�E��́A�h���O���̂悤�ȕ��̂������@�ŁA���ꂪ�T���@�{�̂̌��ː��O�A���ʏ�ɕ���o����邱�ƂɂȂ��Ă���B�t���˃G���W����KTDU-5A�ƌĂ����̂ŁA�R���̓A�~���ƏɎ_�B�����10�Ȃ���30m/s�܂Ō�������B

�T���@�͉E�Ɏ������悤�Ȍ`����Ȃ��A�S����2.7m�A�d�ʖ�1.5�g���B�E��́A�h���O���̂悤�ȕ��̂������@�ŁA���ꂪ�T���@�{�̂̌��ː��O�A���ʏ�ɕ���o����邱�ƂɂȂ��Ă���B�t���˃G���W����KTDU-5A�ƌĂ����̂ŁA�R���̓A�~���ƏɎ_�B�����10�Ȃ���30m/s�܂Ō�������B

���A�p������X���X�^�[�⒂�f�K�X�^���N�A���[�_�[���x�v�Ȃǂ����ڂ���Ă��邪�A�����͌��ʂ܂Ő�km�̒n�_�œ��������c�@�̂������ł��y�����A���ˑ��x�������ł��}���邽�߂ł������B

�Ȃ��A�d�����o�b�e���[�Ɉˑ����A�����W���[�̂悤�ɑ��z�d�r�łȂ��̂͑傫�ȑ���_�B

���ɁA�����@�ƍ��킹�āA�ŏI�t�F�[�Y�����������ڂ������Ă݂悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�̂͌��ʂ܂Ŗ�200m�̂Ƃ���܂ŋt���˂𑱂��A���Ƃ͌��̏d�͂ɏ]���܂܂ɗ������Ă����B�@�̂́A�g�ǂ�h�Ɣ��Α��̒[�ɂ͒�����5m�̋����_�����t�����Ă���A���ꂪ���ʂɐG���Ɓg�ǂ�h�����o���悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă���i��}�j�B

�Ȃ��A���́g�ǂ�h�ł��邪�A�\�߃G�A�Ŗc��܂���Ă���B�����A�܂��Ɂg�G�A�o�b�O�h�Ƃ����킯�ŁA����70km���x�ŕ���o���ꂽ����͉��x���o�E���X���A���ʂɗ��������B���̌�A�o�b�O���J���A������J�v�Z�����I�o�A�������J�n����B

�E�͒�����o�Ă���ϑ��J�v�Z���ł��邪�A�d�ʖ�100kg�̂���́A�Ȃ��Ȃ��H�v���Â炳��Ă���B�܂��A�ꕔ���d���Ȃ��Ă���A����܂̂悤�ɁA�ł��邾���Ђ�����Ԃ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�Ԃт�̂悤�ɊJ�����S�̕����͂܂��Ɂu�y�^���v�i�ԕفj�ƌĂ�A������A�o�l�œW�J����悤�ɂȂ��Ă���B����̓J�o�[�ł���Ɠ����ɁA���̂����ɏ����߂Ɍ����Ă����ꍇ�A���R�Ɏp�����Ē���������B

�E�͒�����o�Ă���ϑ��J�v�Z���ł��邪�A�d�ʖ�100kg�̂���́A�Ȃ��Ȃ��H�v���Â炳��Ă���B�܂��A�ꕔ���d���Ȃ��Ă���A����܂̂悤�ɁA�ł��邾���Ђ�����Ԃ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�Ԃт�̂悤�ɊJ�����S�̕����͂܂��Ɂu�y�^���v�i�ԕفj�ƌĂ�A������A�o�l�œW�J����悤�ɂȂ��Ă���B����̓J�o�[�ł���Ɠ����ɁA���̂����ɏ����߂Ɍ����Ă����ꍇ�A���R�Ɏp�����Ē���������B

������Ɍ������ĐL�т�4�{�̖_�̓y�^���̓W�J�Ƌ��ɐL�т�A���e�i�ŁA���̒��S�ɂ���̂��J�����B����́A�t�B�����B�e�E���������摜���X�L�����A�M�������Ēn���ɑ��������i3���̂��̂Ƃ͑傫���قȂ�A������X�L�������A���d�ǂŒ��ڑ��������̋����n���ɑ���Ԃ��Ƃ������́B�Ε������Y�̏œ_�͉ߏœ_�ihyperfocal�j�ɐݒ肳��Ă���A��O���疳�����܂Ńs���g�������悤�ɂȂ��Ă���B�𑜓x��2mm/1.5m�ŁA�X�L������1�t���[��6000���C���B1�t���[�����M��100����v����B

�n���ɑ���Ԃ��ۂ̐M���̓A�i���O�t�@�N�V�~���M�����̗p���ꂽ�B�����A��ɂ��̂��ƂŒɍ��̈ꌂ���邱�ƂɂȂ낤�Ƃ́A�܂��N���C�t���Ă��Ȃ������c�B

�]�k�����AYe-6�J�v�Z���̃f�U�C���́A��Ƀ\�A���ΐ��ɑ������u�}���X�v�����@�ł��̗p����Ă���B�摜��1971�N�ɑł��グ��ꂽ�}���X3���̒����@�ł��邪�A�v�R���Z�v�g��Ye-6�Ɠ����ł��邱�Ƃ͈�ڗđR���B�����Č����ƁA���ڃJ�����Ɏ����Ă�Ye-6�Ɠ������̂ł���B

�]�k�����AYe-6�J�v�Z���̃f�U�C���́A��Ƀ\�A���ΐ��ɑ������u�}���X�v�����@�ł��̗p����Ă���B�摜��1971�N�ɑł��グ��ꂽ�}���X3���̒����@�ł��邪�A�v�R���Z�v�g��Ye-6�Ɠ����ł��邱�Ƃ͈�ڗđR���B�����Č����ƁA���ڃJ�����Ɏ����Ă�Ye-6�Ɠ������̂ł���B

��

1960�N1��15���A�R�������t�͑ł��グ���P�b�g�u�����j�A�v�̊J���𖽂��鏑�ނɃT�C���A����2�N���62�N3��23���AYe-6�v�悪�}�ɂ���ď��F����A�S�Ă��{�i�I�ɃX�^�[�g�����B�����A�����j�A���P�b�g�̊J���Ɋւ��ẮA����͈����̓��X���������c1960�N10������63�N11���܂ł�3�N�ԍs��ꂽ14�@�̑ł��グ�̂����A���������̂͋͂�3�@�������̂��I

���̂����̂��������E���Ă݂悤�B

1960.10.10 �ΐ��T���@ 1M �@���s

�\�A���̘f���T���@�B���P�b�g��i�̐U���������Ǝv����̏�ŃR���g���[���������A���j���ꂽ�B

1960.10.14 �ΐ��T���@ 1M (2) �@���s

��3�i�G���W���̓_�Ύ��s�B�o���u�̌��ׂʼnt�̎_�f�����[�N�A�P���V���R�������������Ǝv����B

1961.2.4 �����T���@1VA �@���s

��3�i�G���W�����Ŕ����B�t�̎_�f�̃o���u�������A�����̃`�����o�[�ɉt�̎_�f������o�������߂ɂ��ƍl�����Ă���B

1961.2.12 �x�l��1���@����

�S�Ă͂��܂��i�݁A�����J�ڋO���֓��������B�����A�T���@�͒n������200��km�̒n�_�ŒʐM�r��B

1962.8.25 �X�v�[�g�j�N19���@���s

���P�b�g��3�i�̍쓮�܂ł͂��܂����������̂́A��4�i�ɑ������ꂽ���^�ő̃��P�b�g�uBOZ�v��1�{���_�����A�s�ψ�Ȑ��͂̂��߂Ɏp����������B���̉q���̓p�[�L���O�O���𗣒E���邱�Ƃ��ł����n��������A�u�X�v�[�g�j�N19���v�Ɩ��t����ꂽ�B���̌�A��C���ɍē˓��B

�\�A�́A�ł��グ�������ɐi��Łu�x�l���v�Ȃǂ̖������s���A�n�����E�����s�����q���Ȃǂ́u�X�v�[�g�j�N�v��u�R�X���X�v�Ȃǂ̖��O����t�����Ă����B

�c�ƁA���̂悤�Ɏ��s���������B���鎞�͔R�ĕs���A�܂����鎞�͉t�̎_�f���o�ABOZ�̋N�����s�c�ȂǂȂǁA�����ڂ�����B1960�N�`65�N�̊ԂɁA�����j�A���P�b�g�̕s�ǂ́A�S�ł��グ��24�ɑ�14�𐔂���B

�u�����j�A�v�Ƃ̓��V�A��Łu��ȁv�̈ӂ����A��Ȃ̂悤�Ȕ��Ă͂Ȃ��Ȃ��������Ȃ������B

1965�N�ɂȂ�Ƒł��グ�������͏オ�邪�A�T���@�̕��ɖ�肪�����A�Ō�܂Ń~�b�V������S���������̂͏��Ȃ��BYe-6�v��őł��グ��ꂽ���T���@�E���i4���i63�N11���j�`8���i65�N12���j�́A�S�ē���Ɏ��s�����B���̊ԁA�č��̃����W���[�����掿�摜�������炵�Ă����̂͐�q�����ʂ�B

���̎��s���́A�č����������B������ƂɃ`�������W���Ă���Ƃ͂킩���Ă��Ă��A���s�������ƐӔC�����傫���Ȃ�B���ꂾ���̎��s���d�˂Ă��Ȃ������ꂽ�̂́A��퉺�ɂ����鋣����Ԃ��������炾�낤�B���ゾ�����炠�蓾�Ȃ��B

�������A�N�������_�����̂́A����̃G���W�j�A�B�B�����Ă������g�ɔw�����Ă����̂́A�����܂ł��Ȃ��A�R�������t�������B

��

1965�N���A�R�������t�͌���̎m�C�����ݍ���C�̒����߂����Ă����B���̐��N�Ԃ́A�g�`�[�t�E�f�U�C�i�[�h�Ƃ��Ă͋ꂵ�����X�̖����𑗂��Ă����B�L�l�F����s�ł̓��H�X�g�[�N�̐����₻��ɑ���3�l���{�X�z�[�g�A���E���̉F���V�j�����ȂNjP���������т����������̂́A�����̓����j�A�̎��s�őS�ă`�����ɂȂ����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ������B�������A�V�^�F���D�u�\���[�Y�v�̊J���͑啝�ɒx���ȂǁA�ʔ����b���Ȃ������B

�F����s�m�̊ēE�J�}�[�j����1965�N3���A�����j�A���s�̌�œ��L�ɂ����L���Ă���B

�u�R�������t�͑��̒N�����ӂ�������ł���B10���N�V���Č�����悤�ɂȂ��Ă����B�v

���������̔N�A�R�������t�͒��Ԃ����l�������Ă���B1���A���i�̑�3�i�G���W�����J�������Z�~�����E�P�X�o�[�O����ʎ��̎������B�P�X�o�[�O�́A�R�������t�����������Ƃ����j�i�J���j19�Q�Ɓj�B�ނ̓��X�N���ʼn�c�Ɍ������r���A�H�ʓ����ŎԂ��X���b�v�A�a�@�ւ������܂ꂽ���̂̏�����Ȃ������B�܂��A�����A���̈�w��茤�����̏����A���h���C�E���x�f�B���X�L�[�̎��ɐڂ����B���̌������̓R�������t�̗v���Őݗ����ꂽ���̂������B

�������Ƃ͑����B�������A���x�͑�P�v�ǂ̎Ⴂ�G���W�j�A�A�C�����E�|�v�R�t�������Ԏ��̂ő��E�����B�|�v�R�t�̓R�������t���C�ɓ����Ă�����l�������B���̔N�ɂ́A�o�C�R�k�[���F����n�̌��݂��w�������Q�I���M�[�E�V���v�j�R�t�Ȃǂ����̐��������Ă���B

�����āA�R�������t���g�̌��N�������̈�r��H���Ă����B8���A�ނ͒ጌ���ŋC�����D��Ȃ��ƕs����R�炵�A9���ɂ͌��������ɂɌ�������悤�ɂȂ��Ă����B�܂��A�i�s���̓�ɂ��������A�ቺ�𑱂���S���̋@�\�B�������A���ς�炸�e�͂̂Ȃ������̂��A�O���V���R�̍U���B�J�}�[�j���͓��L�ɂ����L���Ă���B

�u�Z���Q�C�E�p�u���r�b�`�i�R�������t�j�́A�O���V���R�Ɋւ��Ă��s����R�炵�Ă����B�O���V���R�͌R���H�ƈψ���̉�̐ȏ�A�����ᔻ�c�ށi�R�������t�j�̐v�ǂɁc���������Ƃ����B���̔ᔻ�Ƃ́A�R�������t�̌��t�Ō����A�t�����h���[�Ƃ������̂���͂قlj����A�R�[�i�[�֒ǂ��߂�悤�Ȃ��̂������Ƃ����B�w�O���V���R�̍l���́A�������x

�R�������t�͑����� �w�ނ͎������c�B�I���R�t�X�L�[�̌�p�҂ł���A��X�͒P�ɋ����̊ʂ�����Ă���ɉ߂��Ȃ��̂��x�Ɓc�v

�u�����̊ʁv�Ƃ́A���P�b�g�@�̂̎����w���B�O���V���R�͏�X�A�u���P�b�g�����͉̂�X�̃G���W�����B�R�������t�͋����̊ʁi�@�́j������Ă���ɉ߂��Ȃ��v�ƕ��J���Ă����̂������B

3��2���A�R�������t�͂��ɁA�����́g���h�̈ꕔ����������B��A�̖��l���ʒT���v��Ƙf���T���v��̑S�Ă��A���{�[�`�L���v�ǂɈ����n�����̂��B

���̐v�ǂ̋ǒ��̓Q�I���M�[�E�o�o�L���Ƃ����j�ŁA�R�������t�̖��F�ł���A���ɐM����������l�B�����������{�[�`�L���v�ǂ̓`�F�����C�̎P���ɂ������ꕔ�����������A���̎��P�̐v�ǂƂ��ēƗ����A�o�o�L�������̔C�����ƂɂȂ����̂��B

�R�������t�͔ނɑS���̐M����u���Ă����B�v������n���̍ہA�u���̖��̈ꕔ����낤�B�S���Čg����Ă����v�ƌ�����ƌ�����B

�ܘ_�A�R�������t���o�o�L����S�ʃT�|�[�g�����̂͌����܂ł��Ȃ��B���i�̑��������s�̌�ȂǁA�}�̓����ł̓��i�v��ł���̐������܂������A�o�o�L���̉���ˌ��������̂̓R�������t�������B

12���A�ނ̓��f�B�J���`�F�b�N�����ہA�����Ƀ|���[�v��������A�E�o��p���邱�ƂɂȂ����B����͔N����1��5���ɗ\�肳�ꂽ���A�����̒x�ꂩ�牄���ƂȂ����B

�ނ́A�x�b�h�̏ォ����w�������葱�����B7���A�ނ̑��߂ł��郏�V�[���E�~�[�V�����o�Ȃ����c�̐ȏ�A��ʍH�Ƌ@�B�ȑ�b�Z���Q�C�E�A�t�@�i�V�G�t�́A�ȗ\�Z�̕n�����u�`�����A�h煂ɔᔻ�����B�u���ʋ���H���Ă���̂́A�N�Ȃ̂��I�H�v�ȂǂƓ{�������낤���A���̃��b�c����́c�ނ͌����͏��Ȃ��������A�����鐺�͂������͂�k���オ�点���Ɠ`�����Ă���i�J���j12���Q�Ɓj�B����͖��炩�Ƀ~�[�V���Ɍ�����ꂽ���̂ŁA���{�����ނ͎��\�������Ă����B�����������T�̎҂��R�������t�ɒʕ�A�ނ̓x�b�h�̏ォ��~�[�V���ɓd�b���������B

�u�����������v

�u���\�������Ă��܂��B���͎�C�i�R�������t�j�ƂȂ�ǂ�Ȃɂ����Ă�����Ă����܂����A�ށi�A�t�@�i�V�G�t�j�Ƃ͂���Ă����܂���B�v

�u�����j�苋���B��b�͗��đ�b�͋���Ƃ������̂��B��X�͎��g�̔C���𐋍s���˂Ȃ�Ȃ��B�����߂�̂́A�ނ�̎v���ڂ��B�v

��

1966�N1��31���A���i9�����o�C�R�k�[���F����n����ł��グ��ꂽ�B�S�Ă͏����ŁA�v�����ʂ�̃R�[�X��H��A2��3���ߌ�6��44��52�b�i���E���j�A�J�v�Z���͌��ʂɓ�������B�����́u���̊C�v�Ɩ��t����ꂽ�y�n�������B���̌�A�J�v�Z���͂�����ƃy�^����W�J�A�J���������ʂ̃X�L�������n�߂��c�����A�S�Ă͏����ɐi�B���ʏ�ŃJ�v�Z���͖�3���ԋ@�\���A7��̃R���^�N�g�ŒʎZ8����5���̒ʐM���s��ꂽ�B

���̎�����ꂽ�摜�͂Ȃ����킳��A�p�m���}�����ꂽ�B���̉掿�͔��ɗǍD�Ȃ��̂ŁA�\�ʂ͌ł��A��Ύ��ł��邱�Ƃ��͂�����Ǝ������B�����������A������ʂ����A�ڂ̑O�Ɍ����E�����������̂��i���E360���p�m���}�摜�����A�G�A�o�b�O�⌃�˂����͂��̕�@�̎p�͎ʂ��Ă��Ȃ��B�ǂ����J�v�Z���͌X���Ă����悤�ŁA����̊O�ɂȂ��Ă��܂����̂��낤�B�E���̓p�m���}�̉E����Q�t���[���ڂ̊g��B�n�����͖�1.5km��j�B

�@�@�@�@�@�@�@

�����A�W�ҒB�̊�т́A�����������B�Ȃ��Ȃ�A���̉������ł���Ԃ͂��������l���A�������Ȃ���������ł���c�Z���Q�C�E�R�������t��2�T�ԑO�A���̐��������Ă����B��~��ނ̑��V�̓��A�����̎҂��܂����B

�����A�W�ҒB�̊�т́A�����������B�Ȃ��Ȃ�A���̉������ł���Ԃ͂��������l���A�������Ȃ���������ł���c�Z���Q�C�E�R�������t��2�T�ԑO�A���̐��������Ă����B��~��ނ̑��V�̓��A�����̎҂��܂����B

�G���W�j�A�B�͒N�����A�����v����������������Ȃ��B�F�A�R�������t�Ɖ߂��������X�Ɏv����y�����A��������Ȃ��B

�@�u���Ȃ��̃��`�[�^�i���j�́A���ɓ�������܂�����c�v

��

�u���E���I���ʓ���B���I�v����Ȍ������\�̏������i�߂�ꂽ�B���������\�Ɏ���܂łɂ͂����܂�́A�����@�\�ɂ��肪���ȁA���ʓ|�Ȏ葱���܂˂Ȃ�Ȃ������B�������ƃ����[�X����悢���̂��c�B

�����������Ă��邤���ɁA�v��ʕ�������Ƃ�ł��Ȃ�������Ă����B

�@�u��ςł��I�C�M���X�̐V���ɁA���i�̉摜���f�ڂ���Ă��܂��I�v

�@�u�ȂɁI�H�C�M���X���ƁI�H�c�N�\���A������I�I�v

���ł������̂́A�����A���̃W���h�����o���N�V���䂾�����B���i1�`3���̎��͒ǐՂ��˗����Ă����̂��������A4���ȍ~�̒ǐՂ͈˗����Ă��Ȃ������B���������̓V����͏���ɒǐՂ��s���A�\�A���q����ł��グ��x�Ƀj���[�X�����[�X���s���悤�ɂȂ��Ă����B�₪�Ă���̓G�X�J���[�g���A�\�A�̌������\����悤�ɂ܂łȂ����B

�\�A�ɂƂ��Ă��͂�A�ז��L���n�G�ł����Ȃ������̂��B

�����Ă��̃n�G���A���ɂ���Ă��܂����̂��B

���i9�������ʂɓ��B����ꕔ�n�I���A�W���h�����o���N�̓��j�^�[���Ă����B�J�v�Z�����甭������M�����L���b�`�������A���ꂪ�t�@�N�V�~���M���ł��邱�Ƃɂ����C�t�����B���̎��A�V����ɂ�����l�͌����B

�u���͂��ꂪ�����t�@�N�V�~�����ƋC�t���܂�����B�Ȃɂ��A�ȑO���߂Ă����V���Ђŕ������ꂽ�A�����I�ȐM���ł�������ˁI�v

����̓R�[�h������Ă��Ȃ��A�P���ȃA�i���O�M���������B�V����ɂ͐V���Ёu�f�C���[�E�G�N�X�v���X�v�����Ă������t�@�N�V�~�������������߁A��������Ɍq���ʼn摜�����s��ꂽ�Ƃ����B

�����āA�����Ɍ��ꂽ�̂́A�����̌����E�������Ƃ����킯���c�B

�\�A���{�͓��h���B���Ȃ������B����̕����䖳���ɂ���Ă��܂����̂��B�������A�p���Ń����[�X���ꂽ���i�̉摜�́A�c���̎ړx���Ԉ���Ă����B�\�A�͂�����s���w�E�������A�������A����͂����A�����ɂ��݂ɂ����������Ȃ������B

�����A������ɂ���A�W���h�����o���N�̍s�ׂ͋����߂ł���B���i�X���̐��ʂ͂����܂Ń\�A�̂��̂ł����āA�ނ�͒P�Ȃ�I�u�U�[�o�[�ł����Ȃ������̂��B�������ɂ͐^���Ɏ��g�ނ̂��p���a�m�ł͂Ȃ������̂��B���̍s�ׂ͐a�m�̂�邱�Ƃł͂Ȃ������B���߂����B

�W���h�����o���N�V����́A�Ӎ߂��ׂ��������ƕM�҂͎v���B

���Ȃ݂ɕč��ł��T��E�摜�����s���Ă������A���R�����A�����[�X����Ȃ������B

�������A����ɂ̓\�A�̖��f���������B�����O�Ɋ�������32m��^�p���{���A���e�i�����͂Ȕ\�͂�L���Ă������߁A�M�����f�W�^�������Ȃ��Ă���M�ł��邾�낤�Ƃ������f���������Ƃ����B

���߂Ă��̍K���́A����A�{���ɍK�����ǂ����͂킩��Ȃ����A�R�������t�������Ă��̋��J��ڂ̓�����ɂ��邱�ƂȂ������Ƃ������Ƃ��낤���c�B

���t�^��

���i�X���̓�������Ə������͂Ɋւ���L�҉��2��10���A�\�A�Ȋw�A�J�f�~�[�̎�ÂŎ���s��ꂽ�B�����͉Ȋw�A�J�f�~�[�c��

M.V.�P���f�B�V���B���e�̓\�A���c�^�X�ʐM��ʂ��ă����[�X����ANASA�̃t�@�C���ɂ��ۊǂ���Ă���B�P���f�B�V���̊J��A�ƂR�l�̊W�҂ɂ�镪�͕A�L�҂Ƃ̎��^�����Ȃǂ͂�����ʼn{�����邱�Ƃ��\�B�Ȃ��A�ʐM��i�Ɋւ��鎿��ɑ��āu�ʏ�̃A�i���OFM�g�������v�Ɠ����Ă���B�W���h�����o���N�̃����[�X���ӎ����Ă̎��₾�낤���c�Hhttp://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19660022599_1966022599.pdf

���̓��i�X���ɏ悹���Ă����y�i���g�B�E�͋L�O�؎�ŁA�O�����킩��₷���f�U�C������Ă���B�Ȃ��A�O���C�����{���Ȃ������ꍇ�̍q�H���킴�킴�_���Ŏ�����Ă���̂́A���m�ȋO������A���ꎩ�̂��ւ��Ă���̂��낤�B

���ӎ��@���i�̃y�i���g�y�уp�m���}�摜��Don P. Mitchell ���iSoviet Exploration

of Venus�j��

�@�@�@�@�@ ���D�ӂɂ��܂��B

�@�@�@�@�@Many thanks to Mr. Don P. Mitchell for permission to quote the

picture of Luna pennant.

�yReference�z�ǂ̎������ڂ����킩��₷���A���E�ł��I

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

NASA NTRS Technical Report Server http://ntrs.nasa.gov/

Jodrell Bank Observatory http://www.jb.man.ac.uk/

The Soviet Exploration of Venus http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm

�u����ڎw������l�̉Ȋw�ҁv�I��א钘�@�����V���i1566�j, 2000

�gLunar Exploration�h by Paolo Ulivi, Springer Praxis, 2004

�gSputnik and the Soviet Space Challenge�h by Asif A. Siddiqi, University

Press of Florida, 2003

�gThe Soviet Space Race with Apollo�h by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003