月面一番乗り!

陰と陽、光と影…太陽の対極にある存在として、美しさと同時に冷ややかな輝きを放つこの天体に、古代より人々は特別な感情を抱いてきた。

陰と陽、光と影…太陽の対極にある存在として、美しさと同時に冷ややかな輝きを放つこの天体に、古代より人々は特別な感情を抱いてきた。

その感情とは、よく言われるように陰なものが多く、「満月の夜、オオカミになる」といった話は、月がないと成り立たない。英語で“Luna”は「月」という意味だが、これが“Lunatic”と形容詞になると「気に触れた」や「ばかげた」というネガティブな意味になる。そもそも“Luna”はラテン語源だというから、西洋では大昔からよい意味では使われなかったのだろう。

ただし、このような話もある。1ヶ月に2回満月になることが希にあるのだが、その2回目の満月を「ブルームーン」という。ブルームーンを見ると、幸せになるという言い伝えもある。

日本では和歌の類に月は必需品だった。「有明月」と呼ばれたそれは、人目を忍んで立ち去る恋人や、牛車に乗って帰る夫(当時は通婚)がまた来てくれるだろうか、そんな切なさを代弁している。百人一首ではその約1割に月が登場し、万葉集に至っては無数に登場する。平安初期の歌人で六歌仙の一人、在原業平は稀代のプレーボーイだったが、彼さえも月の魅力を頼った。月を込めた彼の和歌に何人の女性が口説かれたのはいざ知らないが、まあそれはさておき、月がなかったら、日本の古典文学は大きく異なったものになっていたに違いない。

月に、別世界を求めた物語は数知れず。しかもその別世界には、絶対的な力を要求する。我が国最古のSFと言ってもよい「竹取物語」などその代表例で、月からの使者に、近衛兵らは哀しいほどに無力だった。トリビアだが、この近衛兵の数は2000人だったらしい(笑)。だがたとえ1万人でも、地球人は月人には勝てなかっただろう。

加えて言えば、月の特殊性に、常に同じ面を地球に向けていることがあげられる。これは人々の想像力をかき立て、「裏側には別世界があるのではないか」という話は大昔から数知れない。「裏側には宇宙人の秘密基地がある」といったものでもおなじみだ。

特殊性というと、様々な「周期性」も古代から知られていた。「サロス周期」とは古代バビロニア時代から知られる最も有名な周期で、6585.3212日、わかりやすく言えば18年10日8時間。この周期で地球・月・太陽が同じ位置関係になる。また、「メトン周期」というものもある。これは19年を1周期としたかなり正確な周期で、わかりやすく言えば「19年後の今日見る月は、今見る月と同じ形である」というもの。紀元前5世紀、古代アテネの数学者メトンが見いだしたと言われている…視点を変えると、「数え年で喜寿(77歳)の誕生日に見る月は、生まれた日の月と同じ形」ということも言える(注:現代一般の年齢で言えば76歳)。古代人達はそこに、魂の輪廻を求めたとも言われる。

サロス周期は古代人が日食を予言する道具として用いられていた。我が国でも日本書紀などには日食の記事が散見されるが、しかし、それらの多くは直接観測したものではなく、計算を基に書き残したもの。周期とはいえそれはあくまで経験則。そこに力学の裏付けなどなかった故、精度は不確実。現代の計算でそれが実際に起こったかどうかはたやすく検算でき、多くが無かった日食であることがわかっている。

古代において、月食や日食、月が他の惑星や恒星を隠す星食は極めて重要な現象だった。そもそも天体の運行は占いの道具であり、それは政(まつりごと)にも直結していた。例えば月が他の天体と重なることは、天災や疫病などといった凶を意味した。

日本では天体の運行を監視し、占いをたて帝へ上奏する役人がいた。彼らを「陰陽師」という。官位従七位という低い地位に位置づけられていたが、帝へ口添えできる立場にあり、上級貴族のお抱えも多かったため、影響力は計り知れない、影の実力者だった。

要は、月はある意味、太陽以上に人間の歴史に影響力を行使してきたとも言える。筆者の知人は言う、

「月はやはり憧れとひとつのゴールなのかな。火星や土星よりもやはり月は何か一味違うように思える」と。

19世紀まで人間は月に対し、畏敬の念を込めた絶対的な存在として、神話や空想、占星術という形で接してきた。だが20世紀に入ると、科学の力を振りかざし、その“征服”を企てるようになる。手が届きそうで届かない世界よ…しかし、科学の力では何とかなるのではないか…。サイエンスとテクノロジーが月を超自然から切り離し、人間が目指すべき1つのゴールとなった。

前置きが長くなったが、これから数回にわたり、ロシア人達の月へのアプローチをまとめてみたい。

◇

1957年10月、史上初の人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げたソ連は世界中の度肝を抜いたが、早くもその月の下旬には、米国のジェット推進研究所(JPL)は月を目標としたプランを提出している。それは“Project

Red Socks”と呼ばれるもので、「月の裏側を撮影する」、「宇宙機の操舵技術を確立する」そして「世界をアッと言わせる」の3本柱を目標としたものだった。これを下地としたプランが1958年3月27日、時の大統領アイゼンハワーによって承認された。米国初の人工衛星「エクスプローラー1号」が宇宙を飛んだのが2ヶ月前だったことを考えると、この動きは素早かった。

特筆すべきは、当時まだNASAは存在せず(設立は同年10月1日)、エクスプローラーを打ち上げた米陸軍が主導する形を取っていたということか。

一方、ソ連はどうだったか?宇宙計画を主導していたセルゲイ・コロリョフは、スプートニクを打ち上げる2年前の1955年、覚書の中で月探査計画を示唆し、57年4月には“オブジェクトYe”として知られる具体的な衛星プランの構築に専念していた。これは米のRed

Socksによく似たプランであり、以下に示したYe-1〜Ye-4の4本柱からなる(注:“Ye”はしばしば“E”と表記されている。実はこちら(E)が本来で、キリル(ロシア)文字で6番目のアルファベット。音を重視した表記が“Ye”であり、ここではこちらを通すことにする)。

Ye-1

最初のプランであるYe-1は、重量170kgの飛行体で月面に激突させるのが目標。また、月までの飛行の間、何らかの科学観測を行う。打ち上げは1958年8月〜9月を目指す。

Ye-2 および Ye-3

重量280kgの飛行体で、月の裏側の撮影を行うのが目標。打ち上げは58年10月〜11月を目指す。

Ye-4

重量400kgの飛行体で、核爆弾を搭載し、月の表側の目立つところで核爆発を起こす。これは世界、特に米国とその同盟国の度肝を抜き、また、巻き上げられた物質を観測することで、月表面の組成を調査するのが目的。打ち上げ時期は未定。

ここで注目すべきは、Ye-4である。当時既に、月面での核爆発計画が練られていたことは興味深い。ただ、当時ソ連で実戦配備された核爆弾は小さい物でも1トンはあった。これは確かにロケットに搭載可能であったが、それは弾道軌道を描くミサイルであり、地球の引力を振り切り、月まで飛ばすことは無理。400キロという“軽量核爆弾”は技術的に可能だったのだろうか。

しかし、1958年夏、Ye-4プランは次の2つの理由で破棄された。それは第一に、打ち上げ失敗の可能性があったこと…これは地上に爆弾が帰ってくることを意味する。第二に、月には大気がないため、地球上の核爆発で生じるようなキノコ雲が形成されず、単なるフラッシュで終わる可能性が高いということ…これでは地球からは大して目立たず、また、物質の満足な観測も殆ど不可能。

ロケットの打ち上げ失敗がごく普通だった当時、なにより怖かったのは自爆であった…劇画なら洒落になるが、現実なら許されない。

ところで、奇しくも(?)ライバル・米国も同じような月面核爆発を検討していたことが知られている。これは“A119”とコードネームがふられたプロジェクトで、先述の陸軍のプロジェクトとは別に、空軍が1956年に立案したもの。当然のことだが最高機密扱いで、存在が明らかにされたのは42年後の1998年だった。

陸軍がRed Socksプロジェクトを始動させると、空軍はこのA119の検討に入った。これにはロッキード社のエンジニアが関わり、11キロトンの爆弾を月面で爆発させることが可能との計算を得ている。

しかし、その後の進展を右往左往させたのは、皮肉にも政治家達だった。これはソ連も同じだったのだが、当時、両国は互いに大気圏内での“核実験停止合戦”を繰り広げ、時代は全面禁止へと傾きつつあったのだ。ただ一方では、このような状況であった故、大気圏“外”、すなわち宇宙空間での核実験への機運が米空軍内で高まっていたのも事実だった。

その後検討が続けられたが、結局、このA119も幻と終わった。「月面で核爆発を起こした場合、放射性物質が月面を汚染し、未来の月探査に支障を来すのではないか」ということ、加えて、「何の予告もなく月面で核爆発を起こすことに、世論はかえってネガティブに反応するのではないか」という指摘がなされ、これに対する合理的な反論が見つからなかったからである。

冷戦がいよいよ激化の様相を呈し、世論は神経過敏になりつつあった当時。後者の可能性は極めて高かったに違いない…「不必要な刺激となる可能性はないのか?」激論も交わされたかもしれないが、最終的に、政治家達の良識は機能していたといえる。

ちなみにA119プロジェクトの立ち入った詳細は、1980年代にその文章の大半が廃棄されたため、もはや知ることは不可能に近いという…。

◇

話を元に戻そう。Ye-1〜Ye-3を実現させるために必要なものとして、打ち上げロケットR−7の改造があった。スプートニク1号〜3号を打ち上げたR−7ロケットには“8K71”という正式型番が与えられていたが、1957年の末までに、更に発展させたタイプとして“8K72”及び“8K73”と型番が添えられた改造版8K71ロケットの検討が決定された。では一体、どこがどう改造されるのか?

スプートニク1号〜3号は8K71で打ち上げられたが、このR−7ロケットはブースター(第1段)4本がコアステージ(第2段)に装着された2段ロケットで、その先端にスプートニクが格納されていた。改造ではこの2段ロケットの上に、更に第3段エンジンを乗せるのである。地球の周囲を周回させるだけなら2段ロケットでも充分だが、地球の引力を振り切り、月まで飛ばすためには更なる加速が必要で、それを達成するのが第3段目というコンセプトだ。

8K71 8K72 |

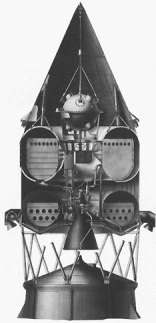

イラストは8K71(左)と8K72(右)であるが、両者、頭の部分が異なっているのが明らかだ。8K71の上に更に小型ロケットステージ(第3段エンジン)が装着されているのが8K72で、その先端にYeシリーズの機体が納められる。

スプートニク1号が成功した直後、早くも議論が始まり、たたき台となるコンセプトを作るようコロリョフの第1設計局及びグルシュコの第456設計局の2局に指示が下った。その結果、コロリョフが提出したプランが8K72で、グルシュコのそれが8K73だった。

最終的にはどちらかが残るわけだったが、この時、両者は優位性を主張して一歩も譲らなかった。両者の相違点は、実は極めて単純なことであった…それは、第3段エンジンの燃料だった。

R−7ロケットは第1段及び第2段の燃料にケロシン(灯油)を用いる。実はここからが問題なのだが、第3段の燃料として、コロリョフはケロシンを主張した一方、グルシュコはヒドラジン(UMDH)を推したのだった(両燃料の違いは開発史18参照)。

(右下写真:第3段部のカットアウェイ。小型エンジンのノズルがあり、その真上に球形のYe-1衛星が搭載されている。燃料タンクはドーナツ状を成しており、エンジンパートを囲むように取り付けられている。なお、着火が第2段との分離前に行われる仕様になっていたため、燃焼ガスが抜けるよう、トラス構造になっている。)

グルシュコがヒドラジンを持ち出したのは、ケロシンエンジンの限界を感じていたためだった。彼はかつてR−7を開発するにあたり、エンジンで苦肉の策を採っている。それは開発史18で詳しく述べたが、改めて記すと、エンジンが引き起こす不正振動を克服するために仕方なく取った、燃焼室を分割するという策だった。

グルシュコがヒドラジンを持ち出したのは、ケロシンエンジンの限界を感じていたためだった。彼はかつてR−7を開発するにあたり、エンジンで苦肉の策を採っている。それは開発史18で詳しく述べたが、改めて記すと、エンジンが引き起こす不正振動を克服するために仕方なく取った、燃焼室を分割するという策だった。

ところがヒドラジンを燃料とすると、その場しのぎの策に悩むことなく、振動が軽減できるのだ。ソ連ではヒドラジン燃料自体が開発されたばかりであり、まだ不明な部分もあったものの、既知のスペックにすら、グルシュコはいたく感動したとされる。事実、1958年に入るとヒドラジンを用いたエンジンの開発に着手、ヒドラジンと液体酸素の組み合わせで好結果を得ていた。

機体の大敵である不正振動を押さえ込むのは最重要課題。将来への足がかりともなる可能性を秘めたヒドラジンエンジンをグルシュコは提案したのであり、これはまた、ミッションの成功率上昇に直結するという自負があった。エンジンのトップデザイナーとしては譲れないところだろう。

しかし、グルシュコのこの“輝かしいプラン”を「無理だ」と切り捨てたのは、他でもないコロリョフだった。

コロリョフが最も気にしていたのは、残り時間だった。ミッションのスケジュールは押し迫っており、いま新たなチャレンジをする余裕はないというのである…デッドラインである1958年末までに、設計、開発、テストを終え、実用化にこぎ着けるのはムリだろうと。一方グルシュコは、黙々とヒドラジンエンジンの開発を進めていった…コロリョフの懇願と説得にも関わらず。

だが結局、コロリョフの“読み”は当たった。グルシュコはデッドラインまでにエンジンを完成させることができなかったのだ。これにより彼の8K73プランは正式に破棄され、幻に終わることになった。

しかも、ヒドラジンに熱中するグルシュコを説得しつつも、コロリョフはちゃっかり“保険”をかけていたのである。

彼の部下によって進められてきた第3段ケロシンエンジンの開発が順調で、期待通りの性能を発揮したのだ。また、燃料を供給するためのターボポンプにもメドがついた。これは第154設計局から提供されることになったのだが、この設計局のヘッドはセミョン・ケスバークという男だった。彼はそもそも航空部門の専門でロケットには殆ど興味がなかったのだが、度重なるコロリョフの熱い願いに折れたのであった。両者は1958年2月10日、協力関係を明らかにする書面にサインを交わしていた。

当然だが、コロリョフのこの一連の行動は、グルシュコには不愉快なものだった。多分、グルシュコは全ソ連におけるロケットエンジンの独占を狙っていたに違いない。だがコロリョフが、グルシュコにとってはライバルとなりかねない企業の誕生まで手助けしたのである。

先述したが、かつてグルシュコはR−7の開発(1954〜57年)においてケロシンエンジンの開発に苦しんだ。難産の末に生み出されたエンジンは燃焼室を4分割するというものだったが、これをコロリョフは喜ばなかった(開発史18参照)。傷つき、それは転じて憎しみとなり、コロリョフへの敵意が増幅していく彼の姿…想像に難くない。

1958年に繰り広げられた小型エンジンを巡る争いは、周囲から見たら些細なものに過ぎなかったが、これは両者の対立を決定的ならしめるには充分すぎるものだったのである。

なお、8K73プランの破棄と並行に、Ye-2及びYe-3プランもキャンセルされ、代わりに当初の予定よりも高性能の撮像装置を搭載したYe-2Aプランがスタートしている。

◇

ところで、1958年中頃から翌59年初頭にかけ、その僅か半年の間に米国もソ連も月へ向けて衛星をパカパカ打ち上げ、ことごとく失敗するという“失敗合戦”を繰り広げた。それらをここで簡単にまとめてみよう(日付は打ち上げ日)。

米国

米国

8月17日 パイオニア1号 発射77秒後に爆発

10月11日 パイオニア1号(再) 月へ到達できず

11月08日 パイオニア2号 地球引力圏離脱できず

12月06日 パイオニア3号 地球引力圏離脱できず

米国は月へ衛星を到達させるプロジェクトを「パイオニア計画」と名付けて頑張っていた。第1号機である8月17日のものは打ち上げ直後に爆発したが、その後は、地球引力圏をなお脱出できなかったとはいえ、確実に月への距離を縮めていった。パイオニア3号(写真)は地球から11万キロの地点まで到達、当時の到達最高記録を更新したのだった。

一方、ソ連はどうだったのだろう。

ソ連

9月23日 Ye-1 1号機 発射92秒後に爆発

10月11日 Ye-1 2号機 発射104秒後に分解、爆発

12月04日 Ye-1 3号機 発射245秒後にエンジン停止

これはまるで打ち上げ花火。特に目を惹くのは10月11日だ。この日、“再チャレンジ版”パイオニア1号が打ち上げられたが失敗、ソ連は安堵したが、そのちょうど15時間後に打ち上げられた再チャレンジ版Ye-1は、104秒後に爆発したのだった…。僅か5ヶ月かそこらの間に、同じ目標に向けて大国どうしがロケット発射合戦をすることなど今では考えられないし、これから先もありえないだろう。

ソ連の度重なる失敗は、機体の振動が原因だった。振動は勿論、エンジンから生じるものだったが、この振動が第3段にひずみを生じ、破壊を起こしていたのだ。スプートニクの打ち上げではまだどうにかなっていた振動だったが、もはやごまかしが利かなくなっていた … Ye-1第1号機の失敗の直後など、コロリョフとグルシュコは激しく衝突したと言われる。米国は確実に月へ近づきつつあったのに、未だソ連のロケットは爆発を繰り返していたのだ。

だがしかし、その日はついに来た。

◇

1959年1月1日、ソ連共産党第一書記(首相)ニキータ・フルシチョフは新年の挨拶で、今年の内に月へ衛星を到達させてみせると豪語した。しかも何と翌2日、コロリョフは衛星を打ち上げた!すべては用意されていたのである。

4度目の挑戦となる打ち上げは順調に進んだ。最大の懸念であった振動にも耐え、衛星は無事、月への軌道を辿り始めた。コロリョフは一連の衛星を「メチータ」(夢)と呼んでいた(開発史5も参照)が、彼が夢を託したYe-1衛星について、簡単に触れておこう。

写真はそのYe-1衛星。直径約80センチの球形ボディに4本のアンテナが放射状に刺さり、その中央に1本ひときわ長く刺さっているのは磁力感応コイル。小さな窓のようなものは宇宙塵などの微小粒子を感ずるセンサーで、アンテナどうしの間にあるペットボトルのキャップのようなものはイオンセンサーだ。この写真では見えないが、底部からは2本の短いワイヤーアンテナが伸びている。

写真はそのYe-1衛星。直径約80センチの球形ボディに4本のアンテナが放射状に刺さり、その中央に1本ひときわ長く刺さっているのは磁力感応コイル。小さな窓のようなものは宇宙塵などの微小粒子を感ずるセンサーで、アンテナどうしの間にあるペットボトルのキャップのようなものはイオンセンサーだ。この写真では見えないが、底部からは2本の短いワイヤーアンテナが伸びている。

全体は眩しく輝く銀色をしているが、これは熱対策のために反射率を上げるため。一方、内部には窒素が充填、1気圧に保たれ、小型ファンでエアが循環する。全ての装置は銀-水銀電池で駆動する。

小さいながら内部にゴテゴテと詰め込まれたため重量は重くなり、結局、約361kgとなった。多分、電池が重かったと思われる。

興味深いのが、この衛星には約1キログラムのナトリウムが積まれていたことだ。これは月へ向かう途中、衛星の外へ放出され、地球から“シミ”のような感じで観測されるのが期待されていた。無重力であるのでナトリウム雲は衛星にまとわりつくような形で漂うと思われ、これを観測すれば宇宙空間でガスがどのように振る舞うかを見ることができるというわけである。

順調に飛行を続けるYe-1衛星は翌3日、地球から約11万3000キロの地点でナトリウムを放出した。これはオレンジ色のガスとなり、光度約6等級で観測された。衛星とともに移動するので、このガスの動きを追うということは、衛星の航跡を追うということであり、各地の天文台で追跡された。これを米国はどのような気持ちで追っただろうか…?

飛行は順調だったが、しかし、発射時に誤差があったため月に命中せず、月面から約6000キロの脇をかすめ通ってしまった。日付は1月4日…打ち上げからから約34時間が経過していた。

ソ連のメディアはこの達成を大々的に流した…いや、宣伝した。命中はしなかったが、初めて月の傍まで衛星を飛ばすことに成功したのである。コロリョフ自身は、ひどく残念がったと言われているが…。彼がメチータと呼んでいたこの衛星はその後、「ルナ1号」と正式に命名されたが、たぶんコロリョフにはメチータのままだったであろう。

無傷のルナ1号は飛行を続け、地球から60万キロの地点(地球・月間の約2倍の距離)で電池が切れた。その後、太陽を周回する軌道に入り、現在も太陽を周回しているはずである。

◇

9月12日、コロリョフは再び月へ向けて衛星を打ち上げた。何の滞りもなくプロセスは進み、数時間後、太平洋にいたソ連の衛星追跡船が信号を受信した。この時得られたデータから、月への命中はほぼ確実であることが計算された。

地球から7万7000キロの地点に達したとき、モスクワ放送は全世界に向け、「ルナ2号を打ち上げた!」と高らかに発表した。ルナ2号は計器をより複雑に積んだため、1号より30kgも重い。しかもやはりナトリウムを積んでおり、1号と同様に放出され、各地で観測されている。

ところで。このルナの飛行を、それが発信する電波を傍受することで尾行する敷設があった。それはイギリスのジョドレルバンク電波天文台で、同天文台の76メートル電波望遠鏡(写真)は当時世界最大で、天体観測の他に米ソの人工衛星が出すシグナルも追っかけていたことで有名である。スプートニク1号以来、あらゆる衛星を追い続けていたのだった(写真は現在の姿だが、構造は当時と変化無い)。

ところで。このルナの飛行を、それが発信する電波を傍受することで尾行する敷設があった。それはイギリスのジョドレルバンク電波天文台で、同天文台の76メートル電波望遠鏡(写真)は当時世界最大で、天体観測の他に米ソの人工衛星が出すシグナルも追っかけていたことで有名である。スプートニク1号以来、あらゆる衛星を追い続けていたのだった(写真は現在の姿だが、構造は当時と変化無い)。

英国は西側陣営の一角をなす国だ。いわば敵国の1つでもあるわけで、そのような国による傍受をソ連が嫌ってもおかしくはなかった…はずだが、彼らは逆に、このジョドレルバンクに協力を求めていたのである。

実は、西側は当初「ルナ1号が月面の傍をかすめたというのは、ウソではないのか?」という疑惑を持っていた。ルナ1号が発する電波を、どの国もキャッチできなかったからである。

スプートニク1号以来、衛星が発する電波の周波数をソ連は公表してきた(開発史5参照)。「そら、聞いてみろ!」という思惑があるわけであったが、そこをあえて聞けとは言わず、単に周波数を公表しただけだったところにミソがある。

「聞きたければどうぞ、聞いてください。飛んでいるのがわかりますよ。」

このクールなやり方は、世間の注目を集めるには充分だった。

しかし最大の弱点は、当然だが、誰にもキャッチされなかった場合だ。

「彼らが言う周波数だが…何もキャッチできないぞ…ひょっとして、ウソか?」

このような疑念が生じるのは普通の成り行きで、しかもこう言われたら、パンチの効いた反論の余地はない。

ソ連共産党が酔いしれていた自画自賛は、敵が敗北を“悟って”こそ意味のあるものだった。それ故、この疑惑ほどイライラさせられるものはなかったのである。

西側が受信できなかったのは、設備が未熟だったことが原因であった。事実、米のジェット推進研究所はルナ1号の電波を傍受していたことを後日明らかにしたが、それはかろうじて、しかも、ルナが月をかすめてだいぶ後で達成されたものだった。

結局それ以降、ソ連はジョドレルバンク天文台に周波数を連絡し、追跡を正式依頼せざるを得なかったのである。しぶしぶではあっただろうが、これはもう、傍受の“押し売り”である。

同天文台は勿論、追跡結果を依頼主であるソ連に報告していたが…その情報が米国に横流しされていたのは言うまでもない。

9月13日21時2分24秒(世界時)、電波を受信していたジョドレルバンクは、ルナ2号からシグナルが途絶える瞬間に立ち会った。その巨大パラボラが向く先は、月だった…そう、ルナ2号が月面に命中した瞬間だった!人間の作った物体が初めて月に踏み入れ、月の体重が僅かに増えたのだ。

ルナ2号は月に達するまで科学観測を行っていたが、その成果は大きいものだった。まず、月には地球にあるような磁場が無くバンアレン帯のような放射線帯も存在しないことが判明した。また、大量のイオン流を検知し、その後、これが太陽から流れてくる「太陽風」であることが明らかになった。1951年、ドイツの天体物理学者ルードヴィッヒ・ビアマンは、太陽から常に膨大なイオンが流れだし、それが太陽系空間を洗い流しているのではないかという「太陽風仮説」を唱えたのだったが、それが確かだったことが証明されたのだ。

月面にインパクトしたルナ2号がバラバラに壊れたのはいうまでもない。直前まで科学データを送り続けたルナだったが、しかし、ソ連首相・フルシチョフにとっては科学の業績などよりも、もっと大切なものが中から飛び出した。それは、2個の金属球だった。

◇

ルナ2号には、月面にインパクトしたにも関わらず、万一壊れなかったときに備え、爆薬が仕込まれていた程だった。そうしてまで月面に放り出さねばならなかった金属球とは、これだ。

小さい方は直径9センチ、大きい方は直径15センチ。表面にはソビエト社会主義共和国連邦を意味する「CCCP」の文字と、ハンマーと鎌を組み合わせた国章が刻印されている。実はルナ1号にも1個積まれていた。余談だが、後にソ連が飛ばした月・惑星探査機殆ど全てにこのようなペナントが積まれていた。

ルナ2号の命中の3日後、フルシチョフはソ連書記長として初めて米国を訪問した。あまりにも良すぎるタイミング…その際彼は米大統領アイゼンハワーに、上の金属球2個のレプリカを渡したのだが、その時添えた言葉は、こうだ。

「素晴らしい科学者、技術者、それに労働者を有するアメリカ合衆国は、やはり同じく宇宙の征服というフィールドに立ち、まもなく(ソ連と同様)月にペナントを送ることは疑いのないことだと思っている。ソ連のペナントは、先に月についた先住民として、君たちのペナントを迎えることだろう。そして両者は、必ずや平和と友好の下に共存するのである。」

アイゼンハワーと米国民がこの言葉をどう受け留めたか…眉をひそめる者はいても、喜んだ者はいなかったであろう。

かつてソ連は「革命の輸出」を唱え、それが冷戦をエスカレートさせていた。しかしこの国は、東欧やアジア、中南米へ革命を輸出するだけでは飽きたらず、他の天体にまでソ連の存在、そしてその思想を流布しようとしていたのである。

※謝辞 ルナのペナントの画像はDon P. Mitchell 氏(Soviet Exploration of

Venus)のご好意によります。

Many thanks to Mr. Don P. Mitchell for permission to quote the

picture of Luna pennant.

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

Sven's Space Place http://www.svengrahn.pp.se/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

Jodrell Bank Observatory http://www.jb.man.ac.uk/

The Soviet Exploration of Venus http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm

「月を目指した二人の科学者」的川泰宣著 中公新書(1566), 2000

“Lunar Exploration” by Paolo Ulivi, Springer Praxis, 2004

“Sputnik and the Soviet Space Challenge” by Asif A. Siddiqi, University

Press of Florida, 2003

“The Soviet Space Race with Apollo” by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003