伝説の犬 〜ライカ〜

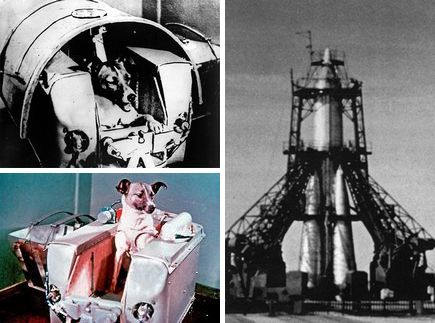

2007年11月3日。この日、生きた生物が初めて宇宙空間を飛行してちょうど半世紀を迎えた。1957年11月3日午前2時30分(世界時)、ソ連中央アジア・バイコヌール宇宙基地から打ち上げられたR−7ロケットには1匹の犬が乗せられていた。「ライカ」と呼ばれるその犬は、世界で最も有名な犬の一匹である(下)。

ライカは宇宙を初めて飛行した生物であるが、そのことよりもむしろ、その悲劇的な最後で人々の関心を惹いてしまう。当時は大気圏外からの帰還技術が無く、ライカはいわゆる“特攻”だったのだ。

ライカは宇宙を初めて飛行した生物であるが、そのことよりもむしろ、その悲劇的な最後で人々の関心を惹いてしまう。当時は大気圏外からの帰還技術が無く、ライカはいわゆる“特攻”だったのだ。

ちなみにウェッブサイトの運営でアクセス解析を行っていると、訪問者がどのようなキーワードでやってくるのかよく把握できる。検索エンジン経由で当サイトへ立ち寄った方が最も用いている単語は、実は「スプートニク2号」「ライカ犬」だ。長い間、この傾向は安定して変わらない…これほどまでに関心が高いのかと、改めて思わされる。

逆にこれらのキーワードで検索をかけると、犬好きな方々のウェブサイトやブログに多数出会う。彼らの関心はライカが生きて帰れなかったことに集中しているが、それは当然の反応と言える。筆者もかつて、ライカがどのような最後を迎えたのか気になっていたことがあった。

以前、ソ連が初期に行っていた犬の弾道飛行実験についてまとめたことがある。当サイトの「スペースドッグ・犬の話」がそうであるが、そこではライカ犬以前の話をご紹介した。そこでここでは、ライカそのものを軸に話をまとめてみることにしたい。(追記[10.31.2008]: 当時の我が国の報道を辿ったコラムをこちらに書いております)

◇

ソ連宇宙開発を主導していたセルゲイ・コロリョフは、かなり早い段階から生物を宇宙空間へ打ち上げることを目標とし、それに備えた研究と実験を指揮していた。それは戦後間もない1949年に遡り、この時、モスクワの空軍医学研究所に勤務していたウラジミール・ヤツドフスキー(Vladimir A. Yazdovsky)青年をヘッドハント、コロリョフの直属グループのトップに彼を据え、宇宙空間における生体研究を開始している。

ソ連宇宙開発を主導していたセルゲイ・コロリョフは、かなり早い段階から生物を宇宙空間へ打ち上げることを目標とし、それに備えた研究と実験を指揮していた。それは戦後間もない1949年に遡り、この時、モスクワの空軍医学研究所に勤務していたウラジミール・ヤツドフスキー(Vladimir A. Yazdovsky)青年をヘッドハント、コロリョフの直属グループのトップに彼を据え、宇宙空間における生体研究を開始している。

ヤツドフスキーらは研究を行う上でどのような動物が適しているかを検討、1950年12月、犬の使用が正式に決定された。

なぜ犬が使用されることになったのか、具体的に目指していたリサーチは何だったのか、そして何が行われたのか…それらは「スペースドッグ」で記したので、ここでは省略することにする。1950年代の半ばになると、地球周回飛行が現実味を帯び始め、犬たちの訓練にもそれへ向けたメニューが盛り込まれるようになった。(右・1954年のコロリョフ)

1957年10月4日、人類初の人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げに成功すると、コロリョフらにしばしの休暇が与えられた。しかしこの日を境に、事態は急展開したのであった…。

◇

スプートニク1号はモスクワ時間の深夜に打ち上げられた。ソ連を率いていた共産党第一書記ニキータ・フルシチョフが成功の報を受けたのは就寝しようとしていた頃だったといい、淡々と「そうか、よかったな」とだけ答えて電話を切ったと伝えられている。

だが、一夜明けて世界中が大騒ぎになっていることを知り、初めて人工衛星の意味を悟ったフルシチョフ。彼は休暇へ出ていたコロリョフをモスクワへ呼び戻すと、その偉業を称え、こう言ったという。

「君たちがアメリカより先に人工衛星を打ち上げるとは思ってもいなかったよ。よくやってくれたよ、同志。そこでなのだが、来たる革命記念日までに何か目立つものを打ち上げてくれないかね。」

何と調子のいいフルシチョフ。しかも革命記念日(11月7日)まで1ヶ月もないのだ。

だがコロリョフはしばしの検討の後、それを引き受けてしまった。しかも、犬を乗せることを確約したのだ!

コロリョフは自分の部下や同僚らに、自分がモスクワへ呼ばれ、そこでフルシチョフがご満悦であったことを語っている。犬を乗せる件は訓練の進行状況を検討した結果、可能と判断したようである。第1設計局へ戻った彼の最初の仕事は、保養地に出かけた開発チームへ即戻るよう命令を下すことだった。

10月12日までには、全員そろったという。面々を前に、コロリョフはこう伝えた。

「これから革命記念日までに、もう1機衛星を打ち上げる。それには、犬を乗せる。」

それまで全く休み無しで働いていた設計局のメンバー。休暇をうち切られ、最初に聞いた言葉がこれだった。

ごく一握りの幹部以外は初めて耳にするプロジェクト。犬を飛ばすとは…しかもあと1ヶ月もないのだ!

コロリョフは続ける。

「これはフルシチョフ同志から直々に受けた命令だ。勿論時間が無いことはわかっている。公式ドキュメントなど書いている余裕はない。そこで、今後は私の指示に従って行動して欲しい。」

動揺した者も多かったに違いないが、恐らくコロリョフの放つそのオーラ、そして力強い言葉が、皆の心をひとつにまとめたに違いない。しかも、スプートニク1号の成功が国のトップに絶賛され、強力な支持を得ているのだ。

この瞬間だけは、第1設計局がソ連の中心、いや、世界の中心にあった瞬間だった。

しかしこれは、ひとつの賭でもあった。ロケットの打ち上げや衛星開発…勿論それに限ったことではないが…は、きちんとしたコンセプト、設計図とスケジュール、会議による承認の下で粛々と進められるものである。だがこのプロジェクトには、じっくりとした検討を行いながらタイムラインを定め、図面を引き、それを検討会議にかけて…云々ということをやっている時間はない。

図面がとりあえずできあがると、すぐさま作業工房に持ち込まれ、工作部隊が製作を開始する…そんなハイリスクな突貫工事が行われることになったのだ。

そして恐らく、これまで50年間に行われてきた人類の宇宙開発プロジェクトで、公式会議も経ず、文章も存在しないミッションは、これが最初で最後なのではないだろうか。そもそもゴーサインからして、フルシチョフのいわば“口約束”なのだ。

歴史に残る生物の初飛行の裏側では、こんな“世界初”(そして最後)も達成されたのである。

◇

犬を飛ばすのは、スプートニク1号のような金属球を打ち上げるのとは訳が違う。それは呼吸をすれば、食事も摂るし、排泄もする。きちんとした生命維持装置は不可欠…何せ生きていなければ意味がない。しかし、重量が増したり巨大化したら飛ばせない。

そこで、犬が入るキャビンは簡単な円筒形のアルミ缶とされた。右はモスクワの工芸工科博物館(Polytechnical Museum)に展示してあるモックアップだが、一番下にアルミ缶が、その上に球形の物体、更にその上にランチジャーのような物体が見えている。

そこで、犬が入るキャビンは簡単な円筒形のアルミ缶とされた。右はモスクワの工芸工科博物館(Polytechnical Museum)に展示してあるモックアップだが、一番下にアルミ缶が、その上に球形の物体、更にその上にランチジャーのような物体が見えている。

アルミ缶は勿論犬が入る気密カプセルで、直径64cm、長さ80cm。中央の球形カプセルはスプートニク1号で使用された無線発信器とバッテリー、その上のランチジャー型の物体は宇宙線・X線・紫外線観測センサーである。球形カプセルの無線発信器はスプートニク1号で用いられたものと同型であるが、「ビーッ、ビーッ」のレートは1号よりやや早い。

一方、各種センサーは宇宙環境の観測を行うもの。このミッションには単に犬を打ち上げるだけでなく、宇宙環境を定量的に把握する目的も抱き合わされていた。人体に影響を及ぼす宇宙線の認識は、延長線上にある有人宇宙飛行を意識してのものであった。

犬の生命維持装置は全てカプセル内に収納されている。この維持装置は弾道飛行実験で使用されるものがそのまま流用・拡張されたもの。酸素供給や二酸化炭素除去などの空調設備は、約1週間の維持が可能なまでに拡張された。

二酸化炭素と水蒸気の吸収、及び酸素の発生は、超酸化カリウム(KO2)の化学反応が利用された(これは初期の弾道飛行実験で用いられたものより高度)。KO2は連鎖化学反応で、水蒸気と二酸化炭素を吸収するしつつ酸素を放出する特徴があり、これを利用するといわゆる“自給式呼吸器”ができあがる。

しかし、最大の問題となったのが餌の供給であった。

システムをできるだけ簡単にするため、食事は一種類のみを供給することになった。様々な検討の結果、体重を減らすことなく犬を8日間生存させることができる栄養メニューと水分が割り出された。できあがった飼料は、パンくず40%、粉状肉20%、牛脂肪20%の配合で、これに水とゼラチンパウダーが混ぜられゼリー状になったもの。犬への提供は1日1回、100gとされた。

餌と水を合わせゼリー状で供給するやり方だと、装置も簡単で済む。それは約2リットルのスズ製の缶へ詰められ、食事のタイミングに押し出され、カートリッジベルトで犬の前に出るようになっていたという。しかしそうすると、よく言われる「最後は毒入りの餌で安楽死させられるようになっていた」という通説は難しい…筆者は、そもそも毒入り餌は準備されていなかったのではないかと思うのだが。(補足1参照)

もうひとつ問題なのが、排泄処理だった。これは単純に、あてがわれた排泄袋の中にするようになっていた。ハーネスでしっかり固定された袋はゴム製で、中に活性炭とドライモスが入れられていた。

こうしてできあがった全体のサイズは高さ4.3m、底部の直径2.3mの円錐形で、重量は504kg。この重量はスプートニク1号の6倍に達するものだった。

衛星はR−7ロケットで打ち上げられるが、周回軌道到達後もロケットコアステージとの分離はしないように決定された。これは、R−7のテレメトリー装置がそのまま流用できる上、分離装置の割愛などで重量を軽くすることができるからだった。加えて、大きいままだと地上からも目立ってよく見える。

しばしば「分離に失敗した」と言われるが、そもそも一体のまま飛行するようになっていたのである。

スプートニク2号の球形カプセルが発する信号はあくまでビープ音のみ。犬の血圧や脈拍などといった生体情報はR−7のテレメトリー「Tral−D」から発信されるようになっていた。この中には科学観測機器の取得データや、12ヶ所における測温データも含まれていた。

球形カプセルの信号は始終発信されていたので、スプートニク1号のように世界中で受信可能だった。だが生体テレメトリーはソ連領空を飛行する間(約15分間)だけ発信するようにセットされていたため、傍受されることはなかった。発信が制限されたのは、電池の温存が最大の理由だった。

ただ当時は、コアステージが衛星にくっついたままで飛行することの影響は未知に等しかった。宇宙空間の飛行では温度制御が大きな問題であることは早くからわかっていたが、くっついたままのコアが衛星に与える影響はわからなかった。コロリョフは、衛星の熱がコアへ伝導し、“放熱板”としていい具合に作用してくれるのではないかと考えていたという。

◇

衛星の準備が急ピッチで進む傍ら、犬の最終準備も行われていたが、元々かなり早い段階(約1年前)から周回軌道飛行を目指した訓練が続けられてきた。これは、宇宙飛行が急遽行われることになった際に備えてのもので、スプートニク2号は正にそれだったと言える。訓練は段階を踏んだ、綿密なプログラムの下に進められてきた。

最初の段階では、犬を少しずつ狭いスペースにならす訓練が行われた。これは小さな観察窓の付いたカプセルの中に閉じこめる閉鎖実験であるが、徐々にカプセルを小さくしていく。犬たちは最初の数日は吠えたり鳴いたりしたが、やがて慣れ、落ち着きを取り戻していった。

続いて、より狭い、殆ど体を動かすことができない程度の空間に閉じこめられる。犬たちにはヘルメット付きの気密服が着せられ、チェーンで固定され、立ち座りと僅かな前後移動だけができる状態に束縛される。束縛期間は徐々に延長され、最長20日間の固定を強いられた。

次に、外界からの刺激に対する耐性訓練が行われた。まず、機器に対する拒否反応をなくす訓練が行われ、続いて音や振動に対する反応が観察された。最後に、個々の犬について行動や反応が詳しく記録された。

訓練に適応できない犬は随時外され、この時点で10匹の犬が残っていた。この中から更に6匹が選抜され、実際の気密カプセルを用いた閉鎖訓練が行われた。

この6匹が、ファイナリストだった。

気密カプセル訓練では、空気の成分や温度、圧力に変化を加え、それに対する反応が観察された。犬たちはこれらによく適応したが、しかし、二酸化炭素の濃度と温度の上昇には敏感に反応したという。これらが上限値を超えると、動揺が激しくなった…二酸化炭素と温度のコントロールは特に重要であることが明らかだった。

訓練の終盤では排泄器具を装着する訓練が行われたが、これは困難の連続だった。元々犬は排泄をする場所を決めており、それを遮って袋の中へするように再訓練をしなければならなかったのだ。その上、そもそも経験したことのない“極端な”器具の中にすること自体、難しかった。人間の場合、ちょっと環境が変わっただけですぐ便秘になってしまう人は珍しくない。これは犬でも同じことで、彼らは排泄を我慢してしまったのだ。

ちなみに犬たちは全てメス犬だった。これは、オスは片足をあげて排尿する習慣があるためと言われている。

訓練チームは下剤なども用いてみたが、効果は芳しくなかったという…結局、時間をかけて適応させるしかなかったのだ。

◇

困難も多かったが全ての訓練目標は達成され、あとは一匹を選ぶだけであった。

様々な検討が加えられた結果、「クドリャフカ」と呼ばれていた犬が選ばれた。クドリャフカとは“ちっちゃな巻き毛ちゃん”という意味だ。元々モスクワ市内を歩いていた野良犬で、拾われたものと言われている(具体的な選抜基準などは「スペースドッグ」をご参照下さい)。2歳と伝える記録もあるが、これは推測だろう。

この時、他に2匹の犬「アルビナ」(“白ちゃん”)と「ムーカ」(“ちっちゃな走りっ子”)が選ばれている。このうちアルビナはクドリャフカのバックアップ、ムーカは様々なチェックで用いられるテクニカル・ドッグとされた。

興味深いのは、当初アルビナが実際の飛行犬として考えられていたことだ。アルビナが外された理由としては、ひとつは既に2回の弾道飛行実験をこなしていたこと、最近子犬を生み、その母として必要とされたことなどと言われている。だが最も可能性の高い理由は、アルビナが皆の人気者であったことだろうと言われている。

打ち上げられた犬は、地球周回軌道から帰ってくることができないのだ…。

ところでクドリャフカは、「ライカ」という名で広く知られている。そもそもクドリャフカが「ライカ」と正式に命名されたことはなく、しかもクドリャフカ以外にもいくつか呼び名があったことが知られている。“ライカ”には“吠えっ子”という意味があり、クドリャフカがよく吠える犬であったことからも、ライカという呼び名が用いられていた可能性もある。

ここまでは、10月の打ち上げ決定の時点で既に決まっていたことであった。

◇

打ち上げが決定すると、2匹の準備が早速始まった。それは、体にセンサーを取り付ける外科手術や、血圧計の装着訓練であった。

ヤツドフスキーらは犬たちの動脈に、心電図を採取するためのセンサーを取り付けた。ワイヤーは皮下を通して背中から外へ出された。また、血圧は人間が測るようなベルトと風船装置で採取されたのだが、それは首に巻かれた。これに適応させるのが、これまた時間のかかる大仕事であったようである。

動きの検出は簡単な仕組みだった。ハーネスにワイヤーを付け、もう一方が後方のスプリング巻き上げドラムに繋がっている。犬が動くとワイヤーがドラムから抜け、あるいは巻き取られ、その際に生じる抵抗値の変化で動きを検出する(簡単に言えば、いわゆるポテンシオメーターの原理)。

全ての訓練や準備はモスクワの航空医学研究所で行われていたが、驚くことに、ライカはラジオを通してデビューを果たしていた。というのもモスクワ放送は10月27日、スプートニクの話題に触れ、生物を乗せた衛星の準備がほぼ完了したことを伝えていたのだ。しかも、ライカの実際の吠え声が電波を通して流されたのである。

ヤツドフスキーはモスクワでの準備が全て終わった頃、自宅にライカを連れて帰っている。1996年、彼はこの件に関し、こう回想している。

「ライカは素晴らしい犬だった…とてもおとなしい犬だった。バイコヌールへ向かう前に、もう一度連れて帰ったことがある。ライカのために何かいいことをしてあげたかったのだ。そう、彼女はあと僅かしか生きることができなかったのだよ…。」

関係者らは、犬を大切に扱っていた。訓練中、ムチで打つこともあったが、基本的に待遇はよかった。コロリョフなど、犬たちを視察する度に持ってきた餌を与え、撫で、かわいがっていたのである。弾道飛行から帰った直後の犬と一緒に写真のポーズをきめたこともあった(上に記載の写真)。実験で犬が犠牲になったときは、とても悲しんだと言われている。

ヤツドフスキーが自宅にライカを連れ帰ってから間もなく、研究所に電報が入電した。それはシンプルだったが意味深な一文だった。

「みんな待っている」

その一言に、宇宙基地での準備が完了したことを悟った彼は、幹部共々、犬たちとバイコヌールへ飛ぶ飛行機を手配した。ただこの時コロリョフは、幹部、それに犬の全てがひとつの飛行機に搭乗することにやきもきさせられた伝えられている。

◇

10月31日、バイコヌール宇宙基地。午前10時の定時散歩を終えたライカは、準備に入った。体が丁寧に拭き上げられ、グルーミングが行われた。背中に出ている電極の周囲はヨード液で消毒が行われた。

正午頃、センサーや排泄袋が体に装着され、ベストとハーネスがつけられた。一方、生命維持装置には超酸化カリウムや餌などが充填された。ライカが中に入れられ、固定されたのは午後2時だった。

(下は準備中のライカで、後方には気密カプセルが見えている。右の写真では排泄袋らしきものが見えているが、これがそうだとすれば、単なる袋でもなさそうだ。先がパイプ状に見える…吸引装置が備えられていたか?)

(左の写真では首の様子が何となく不自然だが、首にはこの後、血圧を測るための大きなロールが巻き付けられる。多少毛がカットされていたのかも知れない。)

ライカが納められたカプセルは、射点に立つR−7の先端に据え付けられた。これから3日後の打ち上げまで、ライカはもはやここから出ることができない。

気密カプセルには小さな観察窓がついており、頻繁に状態チェックが行われた。呼吸も心拍数も全て安定しており、ライカ自身にストレスは全く見られなかった。

31日は機器のチェックなど全てが行われ、それは日付が替わって午前1時までぶっ通しで行われている。

11月に入った…夜のバイコヌールは相当に冷え込む。ライカの入ったカプセルの周囲には暖房機が置かれ、2人の作業員が見守った…。

(画像・左は生命維持装置に身を沈めたライカ。これがどの時点で撮影されたのかはわからないが、プレスリリース用に撮影されたものであるのは間違いない。血圧計が巻き付けられていないのだが、その姿が世間の反発を招くことを恐れたのかも知れない。スタンディングポーズは、スペースが決して苦痛を与えるものではないことのアピールだろうか。右はR−7ロケットで、カプセルが装着され、保護コーンが被せられた後のようである。)

11月3日、打ち上げを目前にして、研究所の一職員が気密カプセル内の圧力を“故意に”変動させた。ヤツドフスキーらはコロリョフに対し、もう一度カプセルを開け、圧力調整をやり直させて欲しいと願い出た。これはややもすれば打ち上げ延期につながる行為であったが、コロリョフは説得に押され、許可を出してしまった。

故意に…ヤツドフスキーらの胸中には、別の企てがあった。

ロケットの先端に上った彼ら。カプセルには普段はネジ止めされている小さなエアホールがあるのだが、そこを開けて欲しいとエンジニアに頼んだ。

テクニカルな処置だろう…エンジニアらはそれを徐に開ける。

ところがヤツドフスキーらは、最後の水をライカに与えさせて欲しいと懇願を始めたのだ!

ライカは3日前に閉じこめられて以来、ゼリー餌しか口にしていなかった。“彼女”はもう、生きて帰ることはできない…せめて一杯の水を最後に飲ませてやりたい一心の、ヤツドフスキーらの策略だったのだ。

コロリョフ親方にばれたら、物凄い剣幕で怒鳴られるのは火を見るよりも明らか…エンジニアはしばし戸惑ったことだろう。だが懇願に折れたのか、許可を出した。それも多分、見て見ぬふりだったに違いない。

ヤツドフスキーは注射器に水を満たすと、その穴から餌のトレイめがけて水を注ぎ込んだという…穴は再び閉じられ、保護コーンが被せられた。

◇

11月3日日曜日・午前5時30分(モスクワ時間)、ライカを乗せたR−7ロケットのエンジンが点火した。

「ゴゴーン!」

「ゴゴーン!」

ピットを吹き抜ける猛烈な排煙、強烈に輝く火炎。バイコヌールは午前7時半…薄明の静寂を打ち破り、轟音がステップの彼方まで響き渡る!(右)

このリフトオフは、6機目のR−7だ。最初の2機は失敗し、続く2機はカムチャッカの標的に命中、ソ連は大陸間弾道ミサイル(ICBM)の保有を正式に表明した。それに続いた5号機は、スプートニク1号。

草原を住処とする野生生物も、この爆音と衝撃波に慣れただろうか。

ロケットは、脇腹にしがみつく4基の鋼鉄製ペタルに吊り下げられている。

推力を増すロケット…その力はあっという間に重力に勝ち、ペタルが一斉に開いていく!

もはや止めることはできないR−7。またまた歴史の一ページを刻み始めたのだ。

ライカに強烈なGが加わる。2 … 3 … 4 … 5Gに達した!

テンションも急上昇する。最高Gでは呼吸も苦しかっただろう。脈拍260…これは通常の3倍に近い。

もちろん、これは想定内の数値であった。それまでの弾道飛行実験でも、犬たちが一様に経験していたことだったからである。

全てのプロセスは問題なく、間もなく軌道投入成功が確認された…ついに、生物が生きた状態で宇宙飛行を開始したのだ!

「生きています!成功です!」

ヤツドフスキーは国家委員会に第一報を打った。

面白いことに、共産党機関誌「プラウダ」では、既に打ち上げ成功の記事ができあがっていた。打ち上げの前に書き上げられ、準備されていたのである。

これは、スプートニク1号の時と全く正反対の対応…1号の報は、紙面の隅に小さく記載されただけだった。そう、フルシチョフだけでなく、誰もが人工衛星の意味を理解していなかったのだ。

だが、今回は違う。全ては周到に用意され、世界へアピールされたのである。

軌道投入は、モスクワ放送で全世界に速報された。今度は犬だ。それも生きた犬を乗せているのだ…1ヶ月前のスプートニク1号の興奮冷めやらぬ中、再び世界はソ連へ、そして宇宙へと釘付けになった。

スプートニク2号は224km×1660kmの楕円軌道へ投入され、104分で地球を一周した。ライカはコルクシートの“床”に軽く触れるように固定されていたが、無重力直後には相当戸惑ったことだろう。

この飛行には、生物が無重力下で長時間生存することができるのか否か確かめる目的もあった。それまでの弾道飛行実験では僅か数分の無重力しか実現できず、数十分、数時間単位で生体の反応を見るには、やはり実際に軌道へ打ち上げるほか無かったのである。

地球を一周して再びソ連上空を通過した際、テレメトリーが取得された。その生体データは、ライカが生きていることをはっきり示していた!

全ての数値は、地上にいるときの通常値を示していた。つまり、長時間の無重力下でも生物が問題なく生存できることを証明していたのである。

カプセル内の酸素は充分で、気密が漏れていないことも確認された。関係者は誰もが、このまま正常に飛行するものと思っていた。

◇

しかし。

地球を3周して帰ってきた時に取得されたデータは大きな懸念を呼び起こした。カプセル内の温度が跳ね上がり、40℃に達していたのだ!

センサーの値から、ライカが激しく動いていることが読み取れた…暑さでパニックになっているのは明らかだった。また、ノーズコーンが分離する際、断熱カバーの一部が剥離した可能性を示唆するデータも取得された。

だが、どうしようもない…衛星でトラブルが起こっても地上の人間にはどうすることもできないことを、この時誰もが初めて思い知らされた。しかも結果、犬一匹を見殺しにする格好になってしまう現実…。

やがて、テレメトリー受信範囲から離れていった。

喜びの現場は一転、重苦しい雰囲気に包まれた…次の交信セッションを早く早くと待ち望んだに違いない。

1時間半後、スプートニク2号は再び上空を通過した。テレメトリーが受信されたが、しかし、生体データは全てゼロを示していた。

ライカは、力尽きていた。それは、打ち上げから僅か5、6時間後のことだった。(補足2参照)

◇

スプートニク2号打ち上げ成功の一報は、米の新聞「ニューヨーク・タイムズ」の締め切りに間に合った。現地時間・3日付朝刊の一面に“Soviet

Fires New Satellite Carrying Dog”と大見出しを掲げた。もちろん、犬の詳細などまだ判明していない…紙面は“スペース・エイジ”の新たな幕開けと、宇宙環境、将来の宇宙ステーションに関する記事で埋められていた。

犬の名前だが、この時、ハスキーの雑種で犬種名である“ライカ犬”と記されていた。

生きた生物が宇宙を飛ぶ…それは人間ではないが、宇宙時代の新たな幕開けを象徴するものであった。

人工衛星打ち上げ一番乗りを奪われた米政府は、再びショックを受けた。自分たちが未だあたふたしている中、ソ連は生物の打ち上げに成功したのである。

だが、世間は2つに分かれていた。新たな宇宙時代の到来に浸る人々と、そう、ライカ犬の運命を心配する人々である。

翌4日のニューヨーク・タイムズ紙は、犬は元気であり、多分回収されるだろうという観測を報じ、愛犬家らは胸をなで下ろした。

現実には既に、息絶えていたのであるが…。

一方、無事に回収されそうだという観測に疑問を呈する論評も出てきた。そもそも回収の云々に関しては、ソ連政府は一言も公式発言をしていなかったのだ。メディアはニュース源として、やれソ連外交官だ、やれプラネタリウム解説員だ、匿名の関係者だ…などと主張を続けていた。

当時、ソ連が既に犬を用いた弾道飛行実験を繰り返していることは知られていた…生物の打ち上げが間近であることをアピールしていたからである。犬たちはパラシュートで回収されていることも広く知られており、メディアの中にはそれと同様に回収されるのではないかと推測するものもあった。

当然だが、高々100km程度の弾道飛行からの回収と地球周回軌道からの帰還が全く別物であることを理解する者は、メディアも含め、一般には皆無に等しかったのである。

犬の名前であるが、米国のいくつかのメディアは「Muttnik」と呼んだ。これは野良犬を意味する“mutt”と“sputnik”を合わせた造語である。一方、英ロンドンでは犬愛護団体がソ連大使館に抗議を申し入れた際、大使館関係者から「リモンチク」と聞いている。同団体は「リモンチクに毎日1分間の祈りを」と呼びかけた。

この時点ではまだ、「ライカ」は定着していなかった。

◇

それまではSFの世界だった宇宙飛行が、より現実味を帯びてきた…スプートニク1号の熱狂と合わせ、それが新たな宇宙ファン層を開拓したのは間違いない。プラネタリウムではスプートニクのプログラムが大盛況で、夢を求める人々が行列をなして押し寄せた。夜明け前の空に見ることができると報じられると、大勢の人々が眠い目をこすりながら空を見上げた。

他方、動物愛護団体の抗議もエスカレートしていった。犬に対する愛護が熱心な英国人の反応は特に厳しく、同国の関連団体には電話や手紙が殺到した。米国ではニューヨークで愛犬家らが国連本部の前に終結し、大規模な抗議集会を行った。

5日付ニューヨーク・タイムズ紙は、匿名のソ連科学者の語るところとして、犬は長く生存できないだろうと報じた。同じく記載された別の記事では、生物が宇宙を飛んだことの重大さが強調されたが、これは過度の抗議を押さえる狙いがあったのだろう。

翌6日、オーストラリア発AP電は、ソ連からの情報として「犬の本当の名前は“ライカ”である」と報じた。ライカはメス犬で、打ち上げの前に“コースディナー”を授かり、軌道上では今なお生存していると伝えた。

ライカが名称として広く用いられることになったのは、これ以降である。

ソ連は7日、犬はまだ生きていると発表した…もちろん、これはウソであったわけだが…。

ソ連政府は、その弾道飛行実験の段階から、抗議に極めて神経質になっていた。このスプートニク2号も何とか逃げ切ろうと考えていたであろうが…。

8日になると、ソ連はライカに関して一切のコメントを控えるようになる。それから3日後の11日、声明で、スプートニク2号の電池が切れ、テレメトリーが受信できなくなったことを発表した。そしてその翌日、モスクワ放送はライカが死んだことを正式に認めた。

14日付プラウダ紙は、スプートニク2号を称える記事を記載した。そこではライカの訓練や搭載科学観測機器に関する詳細が並んだが、軌道上でのライカの様子は一切記載されなかった。衛星の重量が504kgと発表されたが、この重量に米政府は驚かされた…米は僅か1.5kgの衛星打ち上げすら四苦八苦していたのである。

14日付プラウダ紙は、スプートニク2号を称える記事を記載した。そこではライカの訓練や搭載科学観測機器に関する詳細が並んだが、軌道上でのライカの様子は一切記載されなかった。衛星の重量が504kgと発表されたが、この重量に米政府は驚かされた…米は僅か1.5kgの衛星打ち上げすら四苦八苦していたのである。

ちなみに米国の医学部門の研究者などからは、このミッションを支持する声明も出されている…恐る恐る、非常に曖昧ではあったが。(右・米国医学研究学会(National

Society for Medical Research)が出した声明。大きいサイズ)

◇

それからちょうど5ヶ月後。

1958年4月14日、米国東岸からカリブ海にかけて、一筋の流れ星が目撃された。それは想像を絶するスピードで飛行し、明るく輝き、間もなくいくつかの断片になり、様々な色に輝きながら、夜空へ消えていった。

米国では、UFO愛好家が目撃を第一報した。カリブでは、クルーザーで海を楽しむ多くの人々がそれに居合わせた。

ライカと、それを乗せた衛星の最後であった。(補足3参照)

◇

ライカの飛行から、長時間の無重力が生体へすぐには悪影響を与えないことが認識された。

この飛行は、生物が生きたまま宇宙を飛行した、宇宙開発史ではマイルストーンたるミッション。しかし同時に、帰ることのできない片道飛行という汚点も抱え込んでしまったことは事実。人工衛星は僅か2度目の成功で、早くも宇宙開発競争の光と影を露呈してしまったのだ。

帰還技術が確立してからライカを飛ばすこともできたであろうが、もしそうなら生物が宇宙を飛ぶのはあと数年遅くなっていたであろう。ただ、コロリョフは元々できるだけ早い時期に…まだ帰還技術が確立する前に…犬を飛ばすことを考えていたようである。

というのも、犬たちの訓練を行っている現場担当者の中には、かわいい犬たちを見ているうちに「この中の一匹が片道飛行をすることになるのだ」とふと考え、寂しくなった者もいるという。打ち上げの前年から犬の訓練と選抜が始まっていたことを考えても、彼は日頃から近々犬を飛ばすことを口にしていたのだろう。そこへフルシチョフの要求がたまたま合致し、コロリョフはそれをチャンスと悟っただけであると言える。

コロリョフはスプートニク2号を1ヶ月で打ち上げる見返りに、予算の大幅増を引き出したとも言われている。確かにソ連政府が受けた非難は大きかったが、それはあくまで民間から出たものであり、政治的な手段として米政府に与えたインパクトはそれを遙かに凌駕するものだった。軍用優先の下で決して恵まれていた訳ではなかった宇宙開発を加速させる、重要なきっかけとなったのは間違いないだろう。

ライカの飛行を巡る賛否、どちらを採るべきか…それは考えれば考えるほど発散してしまう。一言で「こうだ」と言い切れる答えはない。時が経てば答えが見つかる、というものでもない…関係者ですらそうで、現に「時間が経過すればするほど、あの時の打ち上げの正当性がわからなくなる」と語る者もいる(補足2のオレグ・ガゼンコ)。

ライカに背負わされた使命は、あまりにも影響力の大きいものだったのである。

ただはっきりしているのは、理性ではそれが科学の進歩のためであり、また、時代の要請でもあったことだと理解していても、感情では込み上げるものがあったのは、誰にとっても間違いなかったことである。(補足4参照)

※補足1

「最後は毒入りの餌で安楽死させられた」という話はイタリアの共産党系紙が出所で、ソ連の公式発表直後に記載されたもの。ただ同紙は後にこの話を撤回しており、勢いで書いてしまったフライング記事ないしガセネタであった可能性が高い。もともと毒入り餌など備えてなかったのが真相だろう。

※補足2

温度上昇の原因はよくわかっていないが、耐熱シートが外れたためか、或いは、繋がったままのコアステージに起因するものと言われている。コアステージの件についてヤツドフスキーは、1996年、「このステージがかえって温度上昇をもたらすことになるとは、打ち上げ前には考えなかった」と語っていることから、後の検証で「コアステージが太陽熱を吸熱、それが衛星をヒートアップさせた」というシナリオが有力になったのだろう。なお、温度上昇を確認直後の彼は、ライカ自身の体温が原因だと思っていた。

ライカがどの時点で息絶えたのかは、ソ連がはっきりとした情報を一切公開しなかったため長年の謎であった。それが見え始めたのは冷戦後の1993年で、ヤツドフスキーと共に仕事をしていたオレグ・ガゼンコという有力幹部が「打ち上げ直後、耐熱シールドの不備による高温で絶命した」と語ったことであった。このことから、「せいぜいもって数日だったのだろう」などと言われてきた。

より確実な真相が明るみに出たのはそれから9年後の2002年10月で、米ヒューストンで開かれた世界宇宙会議でのことだった。スプートニク2号開発に関わった生態学者ディミトリー・マラシェンコフ氏は、ここでも記したライカの一部始終を報告、出席した関係者を驚かせたのである。

なお、この事は多くの主要報道機関でも報じられたが、その際、軌道上のライカと称する画像も合わせて流した社もあった。だがそれは、1960年に打ち上げられた「コラブル・スプートニク2号」に乗せられていた「ベルカ」の映像である。“スプートニク2号”という部分でメディアが誤解したのは明らかと言える。

そもそもスプートニク2号に撮像カメラは搭載されていなかった。

※補足3

スプートニク2号を記念する切手やグッズもあれこれ市場に出回った。下の2枚続きはその一例で、ルーマニアで発行された切手である。

左下はソ連で発売されたタバコで、右はカリフォルニアで発売された風船ガムのおまけカード。タバコにはスプートニク1号も描かれている。カードのイラストは、細部は異なるものの、現実の飛行形態に近い。

※補足4 (2008年4月15日追記)

2008年4月11日、モスクワでライカを記念・追悼するブロンズ像が公開された。これは、ユーリ・ガガーリンの人間初飛行成功(12日)を記念する関連行事の一環として行われたものである。

この碑はモスクワの軍医学研究所の近くに立っている。詳しくはこちらへ

※補足5

この話に極力忠実に沿ったフィクション・コミックがあります。英文・オールカラーで読み応えがあります。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

Sven's Space Place http://www.svengrahn.pp.se/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

“Some Unknown Pages of the Living Organisms' First Orbital Flight” by

Dimitri Malashenkov, in 34th COSPAR Scientific Assembly, The Second World

Space Congress, held 10-19 October, 2002 in Houston, TX, USA http://adsabs.harvard.edu/abs/2002iaf..confE.288M

“Animals as Cold Warriors: Missile, Medicine, and Man's best friend”,

U.S.National Library of Medicine.

http://www.nlm.nih.gov/exhibition/animals/laika.html

“Animals In Space - From Research Rockets to the Space Shuttle”

by Colin Burgess and Chris

Dubbs, Springer Praxis, 2007

“Korolev - How One Man masterminded the Soiet Drive to Beat America to

the Moon”

by James Harford,

John Wiley & Sons Inc., 1997