超新星爆発とそれに関する記事を随時追加しています(報じられる全てではありませんのでご注意下さい)

<追加情報 07.10.2007>

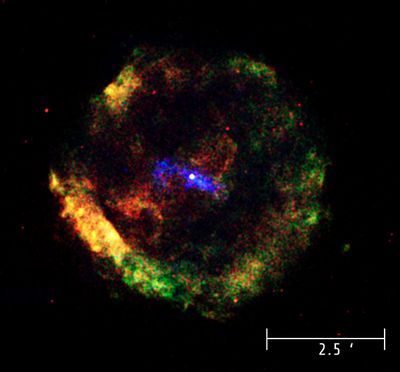

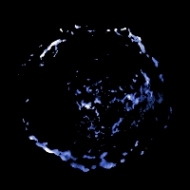

☆下は、X線宇宙望遠鏡「チャンドラ」によって得られた、超新星爆発残骸「RCW103」の最新画像。じょうぎ座の方向、地球から1万光年の場所にあり、高温ガスが今でも膨張を続けている。

チャンドラが観測するのはX線であり、可視光線ではない。したがって上の画像は、見えないX線を視覚化させるために着色したものである。赤、緑、青がそれぞれ、低、中、高エネルギーX線に対応する。どの部分からどのようなX線が放射されているのか探ることで、超新星爆発やブラックホール、中性子星などが絡んだ高温/高エネルギー天文現象を理解することができるのだ。

中心で輝いているのは、超新星爆発で残った中性子星。数年来、この中性子星から放たれるX線の不可解な振る舞いに研究者達は首をひねってきたが、チャンドラによる最新観測では、その自転周期が6.7時間であることが改めて確認された(この値は最近別のX線宇宙望遠鏡「XMMニュートン」により得られていたものとほぼ一致する)。

中性子星はその高速自転が特徴的であり、年数を重ねるにつれ遅くなることが知られている。しかし約2000年前の超新星爆発でできたそれにしては自転速度が遅すぎる。1つの可能性としては、観測にかからない低質量伴星が存在し、そこから降着するガスの影響が考えられる。

詳しくはこちらへ【Chandra 07.10】

<追加情報 06.26.2007>

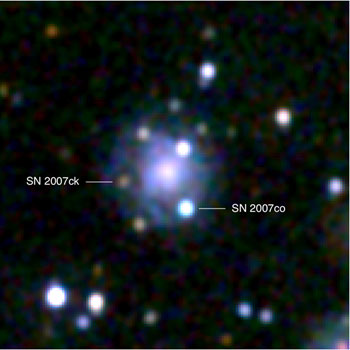

☆1つの銀河の中で、わずか半月の間隔をおいて2度の超新星爆発が出現した。NASAのガンマ線観測衛星「スウィフト」がキャッチした。

この銀河はヘルクレス座の方向、地球から3億8000万光年の距離にある系外銀河「MCG

+05-43-16」。通常、1つの銀河には25年~100年に1個の割合で超新星爆発が出現するといわれているだけに、極めて異例の現象といえる。

今年5月19日、同銀河に超新星が出現。観測の結果、「タイプⅡ」と呼ばれる重力崩壊型であることが判明、「SN2007ck」と符号がつけられた。ところがその16日後の6月4日、再び超新星爆発が出現、これは「タイプⅠa」と呼ばれる白色矮星爆弾型であった。「SN2007co」と符号のついたこのタイプは、伴星からガス流が白色矮星に降着し、ある点を超えることで暴走核反応が発生、矮星もろとも吹き飛んでしまうものである。

1つの銀河で僅か半月の間隔で2度の超新星爆発が、しかもそれぞれ別のタイプのそれが出現したのは極めて希な現象といえる。似たような出来事は2006年、系外銀河「NGC1316」で起こっている。しかしこの時は同じタイプの爆発(タイプⅠa)で、しかも2度の爆発の間隔は6ヶ月離れていた。

詳しくはこちらへ【NASA 06.26】

<追加情報 06.14.2007>

☆超新星の発見数で国内最高記録を持つ山形市のアマチュア天文家・板垣公一さん(59)が昨年10月に発見した超新星と、2年前に確認した増光天体が同一の星だったとみられることについて、研究を進めてきた九州大(福岡市)と世界の天文学者グループは13日、爆発のメカニズムなどを解明したことを明らかにし、「1つの星で2種類の爆発が観測されたのは世界初」と結論づけた。これまで詳しく解析されてなかった星の進化を解く鍵として注目される。

中心的に研究に当たった山岡均同大大学院助教(41)と板垣さんが、同大で記者会見した。

板垣さんは、昨年10月10日、約1億光年離れたやまねこ座の銀河UGC4904で13.8等級の超新星「2006jc」を発見。04年10月にも同位置で増光天体を発見しており、同一の星が2度爆発したものとして世界の天文家が研究を進めてきた。山岡助教によると、研究グループは光の位置が一致したことや、放出されたエックス線の観測により、1つの星が2度爆発したと確認。04年の爆発は星の外層部にあるヘリウム層が表面爆発したもので、06年は中心核の鉄が爆発して超新星となったことが分かった。

山岡助教は「過去に撮影されたほかの天体画像に今回のケースを当てはめていけば、さらに多くのことが分かる」とし、板垣さんの発見が、大質量星の進化モデルを解明する上で大きな鍵となることを強調した。板垣さんは発見の経緯などを説明し、「星探しという遊びが、偶然にも世界の学者の研究に結び付いたのはうれしい。これからも夜空を見続けたい」と話していた。

今回の研究にはイギリス、フランス、イタリア、ドイツ、中国などの天文家が参加。イギリス、フランス、イタリアなどでは、この日ほぼ同時刻に記者会見を開いた。研究結果は14日発行のイギリスの科学雑誌「ネーチャー」に掲載され、板垣さんは共著者となっている。詳しくはこちらへ【山形新聞 06.14】

<追加情報 05.23.2007>

☆宇宙における爆発現象としては「新星爆発」、「超新星爆発」それに「ガンマ線バースト」が挙げられるが、このほどニュータイプの爆発がカリフォルニア工科大学とカリフォルニア大学バークレー校の研究チームによって確認された。

これは、地球から約4900万光年離れたおとめ座のM85銀河の中に発見された、「M85OT2006-1」と符号の付けられた爆発現象。これは、カリフォルニア大学が運営するリック天文台における超新星リサーチの中で偶然見つけられたもの。このリサーチは日常的に行われているものである。

一般に、超新星爆発には白色矮星に降り積もったガスの暴走核反応が引き金で丸ごと吹き飛ぶもの(Ⅰ型)や、恒星中心の重力崩壊によるもの(Ⅱ型)がある。一方、新星爆発は白色矮星に積もったガスのみが爆発を起こす現象で、規模は大きいものの、超新星爆発には遠く及ばない。

ところが今回確認されたのは、超新星爆発には遠く及ばないが、新星は超えるという部類のもので、いわば“新星以上・超新星未満”と言えるもの。メカニズムとして、通常クラスの恒星どうしが衝突したことによると考えられるという。

スピッツア赤外線宇宙望遠鏡などによる追観測で、研究チームはこれがニュータイプの爆発現象にほぼ間違いないと確信を持っており、同様の現象の更なる発見に期待を寄せている。詳しくはこちらへ【Caltech 05.23】

<追加情報 05.07.2007>

☆史上最も高エネルギーを放出した爆発が、これまで可能性が指摘されてきたタイプの超新星爆発である可能性が高まった。このことは、宇宙の初期では超大質量星の大爆発は日常的だったことを示唆する一方、我々の銀河系でも今後、同様の爆発が出現する可能性がある。

☆史上最も高エネルギーを放出した爆発が、これまで可能性が指摘されてきたタイプの超新星爆発である可能性が高まった。このことは、宇宙の初期では超大質量星の大爆発は日常的だったことを示唆する一方、我々の銀河系でも今後、同様の爆発が出現する可能性がある。

NASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」などによる観測で明らかになった。

「本当に途方もない爆発です。通常の超新星爆発の100倍ものエネルギーを解放したのです」と語るのは、カリフォルニア大学のナザン・スミス氏。爆発を起こした恒星の質量は太陽の実に150倍に匹敵するといい、これは単体の恒星質量としては理論値のほぼリミット。

研究者の間では、宇宙が誕生して最初にできた、いわゆる“第1世代”の恒星はこのように大質量であったと考えており、今回の観測はそのような天体の最後を知る上でも貴重なサンプルとなる。

観測されたのは、「SN

2006gy」と符号の付けられた超新星爆発。2006年9月、ペルセウス座の系外銀河「NGC1260」に出現した超新星。非常に光度が高くかつ長期にわたって輝き、これまでに観測された中で最大のエネルギーを解放したと言われており、発見当初から注目されていた。

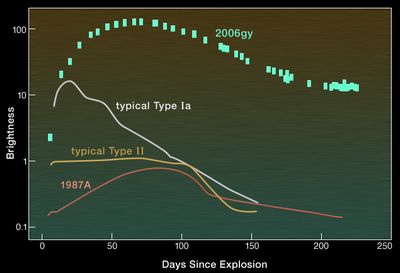

(下は超新星爆発のタイプ別光度曲線。「タイプⅠa」は白色矮星に積もった降着ガスによる暴走核反応で、最大光度は個体に寄らずほぼ一定と考えられている。「タイプⅡ」は中心核の重力崩壊による超新星爆発。「1987A」はちょうど20年前にマゼラン雲に出現した超新星で、ダラダラとした増光と減光で話題になった。これらと対照的に、「SN

2006gy」の桁違いのエネルギーと持続力が目立つ。)

チャンドラによるX線観測では、それが通常の1000倍の強度に達するX線を放っていることが明らかになった。(左下・「NGC1260」周辺の星野。右下・チャンドラによる「NGC1260」と「SN

2006gy」の観測画像。左下は銀河中心核で、その右上が超新星。銀河核に負けず劣らずのX線放射が伺える。)

爆発前の「SN

2006gy」は、相当量の外層ガスを周囲に放出していたと見られるが、これと似た状況が我々の銀河系内にもある。「エタ・カリーナ」がそうであり、これもいずれ同様の超新星爆発を起こすのではないかと類推するのは容易い。

しかも、「SN

2006gy」は地球から2億4000万光年の距離で起こった出来事であるのに対し、「エタ・カリーナ」は僅か7500光年しか離れていない。「エタ・カリーナがすぐ爆発するか否かはわかりませんが、注目しておくべき対象でしょう」と語るのはスペース・テレスコープ研究所のマリオ・リビオ氏。エタ・カリーナが爆発すれば、最高の宇宙ショーになるのは間違いない。(エタ・カリーナの詳細については当サイトのこちらへ)

太陽質量の10倍を超える恒星の場合、中心部が鉄になるまで核反応が進む。それ以降、今度は鉄がガンマ線を吸収し分解され(鉄の光分解)、力の均衡が崩れ超新星爆発と続く。しかし「SN

2006gy」の場合は、だいぶシナリオが異なると見られている。ある条件下では、そのような大質量星の中心部では高エネルギーガンマ線が生成され、それが電子・陽電子の対生成を引き起こす。その対生成はエネルギードロップを引き起こすものであり、それが引き金となって、中心部が崩壊を始めるというものだ。

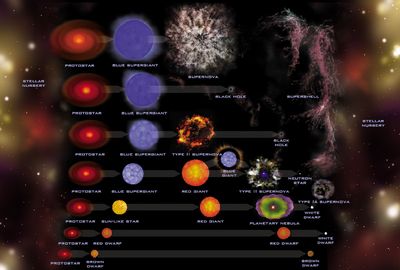

恒星の進化には一応のモデルが確立しているが、観測技術の発達により、より細かい説明が必要とされる例が見つかっている。特に大質量恒星の末路はまだよくわからない部分が多い。この超新星爆発は、そのような教科書の空白を埋めるには貴重である(下・恒星の進化プロセスを質量別に並べたポスター。大きいサイズはこちら)。

また、太陽の数百倍に達するような大質量恒星(第1世代・「種族Ⅲ」と呼ばれる)が、宇宙誕生間もなく、大量に形成されたと考えられている。大質量であるため寿命も短く、現在まで生き残っているものはないとされるが、「SN

2006gy」の観測はそのような天体の実体に近づく上でも重要なデータを提供することになるだろう。

論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌に記載される予定。詳しくはこちらへ【Chandra 05.07】

<追加情報 04.04.2007>

☆世界的に著名な超新星捜索家である山形県の板垣公一さんが2006年10月9日に発見した超新星「SN2996jc」(関連記事)が、その2年前に大規模なアウトバーストを起こして増光した天体と同一であることが明らかとなった。

奇しくもその増光天体を発見した(04年10月20日)のも、板垣さん。当時、超新星の出現かと世界中の観測者が目を向けたが、急激な減光で詳しいデータを取得することができなかった。

場所は、7700万光年離れた、やまねこ座の「UGC4904」銀河。04年の増光天体出現直後に天体の確認が行われたところ、1953年、90年、95年にもその付近に恒星らしき天体が撮影されていたことが判明したが、同定までは至っていない。

「恒星がアウトバーストを起こし、超新星爆発に至った現象を観測するのは初めてのことです」と語るのは、カリフォルニア大学のリアン・フォーレイ氏。彼の研究チームはハワイのケック望遠鏡などでSN2996jcを観測、そのスペクトル線にナローなヘリウム線が存在するのを見出したが、これを「高速で膨張するガスが低速で動くガスの中に突入、走り抜けることで生じたもの」と推察した。

もし通常の(高速運動するガスが露わに見える)超新星爆発(Ⅱ型)であれば、強いワイドなヘリウム線が観測されるはずである。

なお、ほぼ同様の結論を別の研究チームも導き出している。NASAゴダード宇宙センターのステファン・イムラー氏の研究チームはガンマ線観測衛星「スウィフト」やX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」により同天体からのX線を観測、その特徴から、爆発による膨張ガスが(アウトバーストで既に拡散している)ガスに突入していくと考えることができると結論づけた。

彼らによると2004年のアウトバーストで放出されたガスは太陽質量の約100分の1(木星の約10倍)に匹敵するという。

分析によると、超新星爆発の膨張ガスは、アウトバーストで放出され、拡散していたガスに数週間で追いつき、突入、数百万度に加熱されたガスから強いX線が放出されたと見られている。スウィフトはX線放射を100日間も検出したが、通常の超新星爆発では急激にフェードアウトしていくことを考えると極めて異例である。

また、チャンドラによる観測では、X線が放射される領域と超新星を分離して捉えることができたという。

現在の恒星進化論では、超大質量星がアウトバーストを起こすのは一般的なことと考えられている。だが、アウトバーストから僅か2年という極めて短い期間で超新星爆発に至ったこのケースは説明がつかない。

詳細を綴った論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌に投稿される予定とのこと。詳しくはこちらへ【UC Berkeley 04.04】

<追加情報 03.27.2007>

☆おとめ座の方向約7500万光年のところにある「NGC5584」銀河。我々の銀河よりも少し小さいが、構造は同じ棒渦巻き銀河である。

今月1日、山形県の板垣公一さんがこの銀河に超新星「SN2007af」を発見したが、下は今月16、19、22日の3日間、欧州南天文台(ESO)の「ニューテクノロジー望遠鏡」(チリ共和国ラシ・ラ)で観測された画像。銀河中央・4時の方向に明るく輝いている白点が超新星である。

出現した超新星は「Ⅰa型超新星」と呼ばれるもので、天文学では非常に重要な対象。恒星進化の研究もさることながら、宇宙の構造や進化といったものの研究にも極めて重要な役割を演じている。

なお、この銀河には1996年にも超新星が出現しており、富山県の青木昌勝さんが発見している。このタイプの銀河では平均400年に1個の割合で出現するものであるが、ほぼ10年の間隔で再び出現したのは珍しい。詳しくはこちらへ【ESO 03.27】

<追加情報 02.22.2007>

☆22日、超新星「SN1987A」の出現20周年を迎えた。

人間が高度な観測機器と理論を持って始めて目の前に出現したこの超新星爆発は、恒星の進化を考える上で重要な実験台である。また、この爆発で放出されたニュートリノをカミオカンデが捕らえ、研究チームを主導していた小柴昌俊教授がノーベル物理学賞を受賞したことでも記憶に新しい。

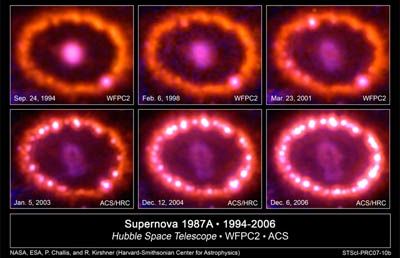

下は昨年12月にハッブル宇宙望遠鏡で撮影された最新映像。

爆発から20年、残骸は特徴的な姿を見せている。最も目立つのはネックレスのように輝くリング。爆発の衝撃波が、爆発以前の過去2万年にわたって巨星がまき散らしたガスに到達、それを加熱したために生じたものと考えられている。直径は約1光年。

輝点が最初に確認されたのは1997年で、その後みるみる数を増やしていった(下・2003年に入ると一気に増殖していきますね)。

今後数年のうちに、リング全体が輝くものと考えられており、その時、周囲を明るく照らし、まだ見ぬ特徴が浮き彫りになるのではないかという期待もされている。なお、リング内側のピンク色の特徴は超新星のデブリ、放射性物質「チタン44」の崩壊熱により加熱されている。

下は、SN1987Aの爆発前後を考察したモデル。元々連星で(1)、巨星に進化した方の外層が伴星を包み込む(2)。連星系は維持されているが、公転半径は縮まっていき、やがて伴星は主星の核と一体になる。それまでの間、ガスが周囲にまき散らされ、円盤を形成する(3)。コアからの双極風が円盤を押し広げ(4)、やがて超新星爆発(5)。その後、物質が拡散し(6)、押し広げられていた円盤とぶつかって(7)輝点を生じる(8)。

一方、外側の淡い「8」の字をしたリングの正体は未だよくわかっていない。過去の超新星爆発の残骸ではないかという説もある。

「SN1987A」は地球から16万3000光年の大マゼラン星雲内にある。詳しくはこちらへ【Hubble 02.22】

☆スペースシャトルへの2度目の搭乗が予定されている宇宙飛行士の土井隆雄さんが、米テキサス州での地上観測で超新星を見つけたことが21日、国立天文台に入った連絡でわかった。

土井さんは、口径40センチの反射望遠鏡を使い、おとめ座方向にある銀河NGC4030の中に、15・7等星の明るさに輝く超新星を発見。「2007aa」と命名した。

超新星は星が最後に起こす大爆発で、土井さんが発見したのは2002年に次いで2度目。【読売

02.21】

<追加情報 02.01.2007>

☆超新星爆発…それは天体が迎える終焉で最も劇的なものだ。超新星爆発には大きく2つのタイプがあり、ひとつは中心部の重力崩壊が引き金となり恒星全体が吹き飛ぶ「Ⅱ型超新星爆発」、もう一つは、白色矮星が暴走核反応で吹き飛ぶ「Ⅰa型超新星爆発」だ。前者は太陽の8倍以上の質量を有する恒星で、後者は巨星と連星系をなし、巨星から白色矮星へガスが流れ込むことで実現されるものである。

このうち「Ⅰa型」は爆発の際の光度(絶対光度)がほぼ等しい、すなわち爆発の際に開放するエネルギーが等しいという性質が知られている。これはまた、銀河までの距離を推測する重要なツールにもなっている。Ⅰa型はいわば“標準光度”であり、地球で観測される光度(視等級)を観測すれば、超新星までの距離を勘定することができるのだ。

下はその一例で、しし座の銀河「NGC

3190」内に出現したⅠa型超新星。この光度より、同銀河までの距離が判明する。

ちなみに爆発のタイプの判断は、そのスペクトルより行われる。Ⅰa型では、水素の吸収線が見られず、また、ケイ素の吸収線が見られる。

銀河までの距離を知ると言うことは、宇宙におけるそれらの分布を知ると言うこと、ひいては宇宙そのものの進化の歴史や、未だはっきりしない「ダーク・マター」の素顔に迫ることを意味する。このように、Ⅰa型超新星は極めて重要な役割を演じるのだ。

ただ、その最大の拠り所である「絶対光度が等しい」ということの正確な真偽については、「殆どのⅠa型はほぼ同レベルの光度であるが、厳密には差違がある」という認識でコンセンサスが得られているものの、今なお議論が続いている。

ところがこのほど、ドイツ・マックスプランク研究所とイタリア・国立天文学研究所の合同研究チームが、この議論を前進させる大きな事実を見出した。彼らは、爆発における解放エネルギーは殆ど等しいが、放射性ニッケルやケイ素の含有量が個々の光度の違いに結びついているということを突き止めたのである。それによると、ニッケルが多いほど、光度は大きくなるという。

超新星爆発の際、炭素と酸素の核融合により大量の放射性元素が形成される。例えば殆どのそれが放射性ニッケル56である超新星爆発があり、その場合、ニッケル56の放射性崩壊に伴う解放されるエネルギーが爆発の光度に付加される。一方、ケイ素のような軽い元素の合成で終わる場合もあり、その場合、ニッケルの場合ほどの光度はない。

このことは、過去4年間における20個のⅠa型超新星爆発の観測及び詳細な分析で判明したという。銀河までの距離を正確に計測するには、個々の超新星爆発の精密なキャリブレーションが必要となる。これまで定かな方法がなかったが、同チームの成果は大きな前進をもたらすものと言える。

この成果は「サイエンス」誌2月9日号に発表された。詳しくはこちらへ【Max Planck Society 02.09】

<追加情報 01.30.2007>

☆画像は、X線宇宙望遠鏡「チャンドラ」と大型電波干渉計「VLA」により得られたデータを合成・視覚化することで浮かび上がった超新星残骸「G11.2-0.3」。超新星爆発の残骸には様々な形があるが、これは極めて綺麗な円形をしており、まさに“教科書的”な姿。

中心の青く着色されたところは高エネルギーX線が放射されている領域で、その外側の赤や緑の部分は低エネルギーX線を放射する膨張ガスである。

太陽の8倍以上の質量を有する恒星は、その最後に超新星爆発を迎える。近年、爆発の際のエネルギー拡散には偏りがある場合が多いことが指摘されているが、これまで専ら球対称と仮定されてきた。この「G11.2-0.3」は、そんな“教科書的”な爆発をしたのかもしれない。

超新星爆発の際、恒星中心は中性子星やブラックホールという高密度天体へと進化する。爆発のショックが“キック”となり、高速運動を始める同天体も多い。

ところで、チャンドラとVLAの観測データを分析した結果、これは西暦386年に出現した超新星のものである可能性が高いという。VLAの電波観測によりガスの膨張速度が見積もられ、それを元に爆発時期を逆算した結果、そこへ行き着いたという。

この超新星爆発は、古代中国で目撃されたことが文献に残っている。ちなみに当時、中国では超新星爆発を「客星」と呼んでいた。一時の滞在で去っていく客人になぞらえてのことだ。

また、チャンドラの観測により、中性子星の場所が同定され、それは極めて残骸中心に近いところにあることがわかった。加えて興味深いのは、今回明らかになった爆発時期と、中性子星の回転から推測されるそれとに大きなズレがあるという点だ。回転から推測される値は、10倍も過去に遡ってしまうのである。

このことは、経過時間の計算を形成間もない中性子星のスピンレートに依存することは、大きなミスリードを招くことを強く示唆しているといえる。詳しくはこちらへ【Chandra

01.30】

<追加情報 01.09.2007>

☆ちょうど20年前の1987年2月、銀河系のすぐ傍の大マゼラン星雲に出現した超新星「SN1987A」。人間が高度な観測機器と理論を持って始めて目の前に出現したこの超新星爆発は、恒星の進化を考える上で重要な実験台である。また、この爆発で放出されたニュートリノをカミオカンデが捕らえ、研究チームを主導していた小柴昌俊教授がノーベル物理学賞を受賞したことでも記憶に新しい。

ところで、この爆発メカニズムに関して新説が提唱された。

現在も観測と研究が続けられているこの対象は、しかし、出現当初から不可解な点が目立っていた。たとえば、爆発前の姿は青色超巨星であったのだが、超新星爆発は赤色巨星が起こすものという考えが一般的だった。また、爆発直後の増光は非常にダラダラしたもので、光度のピークは3ヶ月後のことであった。

現在、この超新星残骸は3重リングを形成しているが、これも謎のひとつである(右・ハッブル宇宙望遠鏡による画像)。数千年前に放出されたガスが基になっているという説もある一方、比較的短期間のうちに赤色超巨星に伴星が溶け込み、回転が加速、青色超巨星へと進化、爆発を起こしたという考えがあるが、確定的ではなかった。

現在、この超新星残骸は3重リングを形成しているが、これも謎のひとつである(右・ハッブル宇宙望遠鏡による画像)。数千年前に放出されたガスが基になっているという説もある一方、比較的短期間のうちに赤色超巨星に伴星が溶け込み、回転が加速、青色超巨星へと進化、爆発を起こしたという考えがあるが、確定的ではなかった。

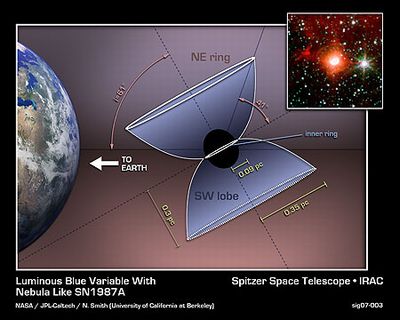

カリフォルニア大学のポスドク研究員ナタン・スミス氏は最近、この残骸の起源に関し新説を提唱している。それによると、元の恒星は恐らく「LBV」と呼ばれる不安定青色超巨星であったのではないかという。青色超巨星の中でも特に光度が明るいものを「LBV」(luminous

blue

variable)という。LBVは表面から間欠的にガスを吹き出し、周辺にまき散らし、最後に超新星爆発を起こすと考えられている。なお、LBVは両極方向にガスを放出しており、最大サイズのLBVは「エータ・カリーナ」である(こちら)。

スミス氏は最近、SN1987Aの残骸に形が極めて似ている星雲を付随した青色超巨星を2つ発見した。また、これとは別に、既に知られている同様の青色超巨星が1つある。「これら3つに共通しているのは、全て青色超巨星であるということです。2つは赤色超巨星のフェーズを経たことはなく、ひとつはLBVとして観測されたものです。このことは、SN1987Aで見られるリングの形成メカニズムを再考しなければならないことを示す重要なケースといえます」と語る。

彼の発見した青色超巨星を分析すると、その周囲のガスは、恒星が一貫して青色超巨星のままで放出されたものであり、過去に赤色→青色の変化を受けた形跡が見られないという。さらに、この3つの恒星はいずれも低速自転で、高速回転により膨れた外層が近接伴星を飲み込んだという考えは成立しがたいものだという。

「これら3つの、超新星爆発前のガス星雲は、どれもSN1987Aの残骸星雲に極めて似た形をしています。」

スミス氏によれば、そもそもSN1987Aの「8」の字に見える風変わりな形状が、「元々赤色超巨星だった天体が青色超巨星に進化し、爆発を引き起こした」と解釈される元になったという。赤色超巨星がまき散らしたガスが、青色超巨星が吹き出す強い恒星風で乱されたと考えられたのだ。また、中心を濃く取り巻くリングが形成されるには高速回転が必要だが、これは赤色巨星では無理。したがって、伴星を取り込み、角運動量を追加することでスピンアップしたとすれば容易い。

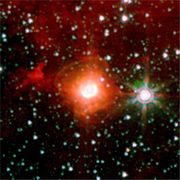

ところが、彼はNASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡を用いた恒星「HD168625」の観測で、その周辺に似たようなガス雲が存在するのを発見した。この恒星は、上述の3つのうちの1つで、LBVである(画像・左側の天体。天体の左上と右下にローブが見える)。

ところが、彼はNASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡を用いた恒星「HD168625」の観測で、その周辺に似たようなガス雲が存在するのを発見した。この恒星は、上述の3つのうちの1つで、LBVである(画像・左側の天体。天体の左上と右下にローブが見える)。

「この、SN1987Aにそっくりなガス雲が、SN1987Aの爆発前の姿はLBVであったのではないかと考えるヒントになりました」と主張する。

(下はHD168625のモデル。このような天体で、極方向のリングが観測されることは滅多にない。地球側に傾き、恒星の光で照らされたリングが楕円として見え、それがスピッツアに撮影されたと考えられる。)

3つのうち、2つ目は「SBW1」と符号がつけられた天体で、爆発前のSN1987Aと同じスペクトル型を持つ。しかも、その天体を取り巻くガス雲の化学組成を分析すると、それが過去に赤色巨星であったことを示す兆候は全くないという。一方、3つめの天体は「Sher

25」であるが、これもやはり同様だという。詳しくはこちらへ【Caltech/Spitzer 01.09】

<追加情報 01.04.2007>

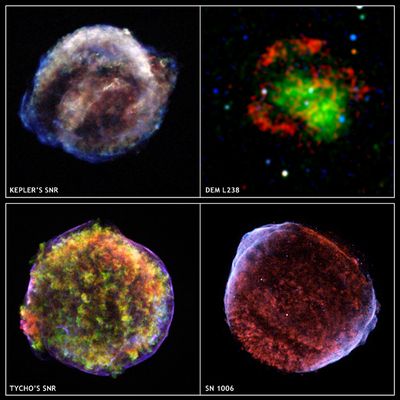

☆NASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」と、ESAの同「XMM-ニュートン」の観測で、新たな部類の超新星爆発が確認された。これらは、急速に進化し最後を暴走核反応で遂げるタイプの恒星の実情、ひいては宇宙初期の様子を知る上で有益な情報となることが期待される。

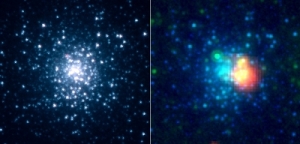

観測チームは、大マゼラン星雲に存在する「DEM

L238」、「DEM

L249」と符号がつけられた超新星爆発の残骸を観測した。これらでは通常に比べ高密度の鉄原子の存在が確認され、これらが「タイプⅠa」と分類される超新星爆発の名残であることを示唆しているが、しかし、通常のIa型に比べ高密度の高温ガスと強い強度のX線が放射されていることが確認されたという。

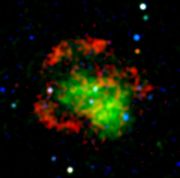

(画像・左は「DEM

L238」(右)と「DEM L249」。X線が放射される部分を青で着色している。一方、画像・右は同じ領域を可視光で観測した姿。)

「Ia型超新星爆発」は、白色矮星が暴走核反応で吹き飛ぶ姿。白色矮星は、太陽質量程度の恒星が最後に迎える姿で、燃え残りの“芯”といえる。ただもちろん、白色矮星自体はあくまで燃えかすであるから、単独で爆発することはない。これが巨星と連星を形成している場合、巨星の外層が白色矮星に流れ込み、その降り積もったガスが臨界点を超えたとき、一気に爆発するのだ。

白色矮星を形成する元素は炭素や酸素、ネオンなどである。Ia型超新星爆発はいわば“炭素爆弾”だ。爆発の際、大量の鉄原子が形成され、それ故

Ia型の残骸には多量の鉄原子が存在する。

右はX線をエネルギー別に塗り分けた「DEM

L238」の姿。赤は低エネルギーで、青が高エネルギー、緑は中エネルギーを表しており、鉄原子の存在は緑に対応している。画像より中心部に鉄が大量に分布していることが見て取れ、これは通常のIa残骸よりも量が多い。

右はX線をエネルギー別に塗り分けた「DEM

L238」の姿。赤は低エネルギーで、青が高エネルギー、緑は中エネルギーを表しており、鉄原子の存在は緑に対応している。画像より中心部に鉄が大量に分布していることが見て取れ、これは通常のIa残骸よりも量が多い。

一方、下はその他のIa型超新星残骸と一緒に並べたもの。どれも代表的なものばかり。このうち「Kepler」は、中心部がDEM

L238と同様に輝いているが、「Tycho」と「SN1006」は均一になっている。これは、KeplerとDEM

L238が他の2つに比べかなり若い残骸であることを示唆している。

今回確認されたちょっと風変わりな残骸についてコンピュータシミュレーションを繰り返した結果、観測されるX線は、かなり高密度な環境下で爆発を起こした際に生じうることがわかったという。このことは、爆発前の恒星は非常に大きな質量を有し、その外層が周辺にガスをじゃんじゃんまき散らしていた状況であった可能性を示唆している。

「質量が大きいほど、恒星の寿命は短いことがわかっています。もしそのような恒星が、早い段階で相方からガスを引き寄せはじめていたら、更に寿命は短くなり、僅か1億年ほどで爆発を迎えるでしょう」と語るのは、研究チームの一員で、ノースキャロライナ大学のカジミルツ・ボロコウスキー氏。1億年というスケールは、通常のIa型爆発が生じる時間と比べるとかなり短い。したがって、そのような意味から「即席型

Ia」(prompt)と言える。

一方、別のチームが、別の即席型Iaを独立に発見しているが、地球からは遠すぎて周辺環境を調べることができないため、はっきりと断定することができない。それに対し、「DEM

L238」「DEM

L249」は銀河系の近くにあるので、観測対象としては格好である。

Ia型の超新星爆発は、どれも光度が一定値をとると考えられており、一種の“標準光度”である。逆にこのことを利用することで距離を逆算することができるわけで、超遠方銀河に生じたこの超新星を観測することで、その銀河までの距離を知ることができる。これは宇宙論の観測的検証にとって極めて重要な作業である。

だが、本当に光度は一定なのかという問題も厳密に解決されているわけではなく、超新星そのものの調査と分類、メカニズムの研究が続けられている。詳しくはこちらへ【Chandra 01.04】

<追加情報 12.07.2006>

☆藤原定家の日記「明月記」に登場し、人類の記録で最も明るく輝いたとされる1006年の超新星「SN1006」の明るさは、三日月と半月の間の「5日の月」に相当する「マイナス8・5等級」と推定されることが、エックス線天文衛星「すざく」の観測で分かり6日、小山勝二京都大理学研究科教授らのグループが発表した。

最も明るい時の金星の約40倍で、金星より暗い木星程度の明るさだったとされる1054年の超新星(現在のかに星雲)よりはるかに明るく、「史上最高の明るさだったことが実証された」(小山教授)という。

超新星は大質量の恒星が迎える最後の大爆発。小山教授らは「すざく」のデータから、核融合でできる鉄やアルゴンなどの元素を確認し、核暴走型の爆発と分かった。この型は絶対的な明るさが決まっており、地球との距離から、みかけの明るさは地上のものがはっきり見える「マイナス8・5等級」と推定された。

SN1006は、「明月記」の記載で1006年5月1日に出現したことが分かっている。世界各地に記録が残るが、月や太陽に例えるなど誇張した表現も多かった。小山教授は「すざくがとらえた満千歳の記念写真から、興味深い事実が明らかになった」と話している。【京都新聞

12.07】

<追加情報 11.29.2006>

☆下は、NASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」や赤外線宇宙望遠鏡「スピッツア」、「ハッブル」宇宙望遠鏡で得られたデータを合成して作成された、超新星残骸「N49」の姿。数百万度に達する高温の部分はX線を放っており、青く着色された部分。一方、、比較的低温の部分は赤外線で捉えることが可能で、赤く彩られたところ。

一方、白および黄色で着色されているのはハッブルによる可視光データで、これまでにもよく知られている部分。最近観測から、この残骸は南東方向(左下)へむけて膨張を続けているため、偏った形をしているのではないかと推測されていたが、チャンドラの観測のおかげでそれが実証された。上の画像では、左下に高温ガスが集中しているのがわかる。詳しくはこちらへ【Chandra

11.29】

<追加情報 11.27.2006>

☆天文学者などで作る東亜天文学会は26日、山形市のアマチュア天文家・板垣公一さん(59)が25日早朝、おとめ座の渦巻銀河M61で、超新星を発見したと発表した。

超新星は国際天文学連合により「2006ov」と命名された。板垣さんの超新星発見は26個目で、自身が持つ国内記録を更新した。【読売

11.27】

<追加情報 11.20.2006>

☆NASAのガンマ線バースト早期探知観測衛星「スウィフト」は、この半年間の間に、ひとつの銀河に2つの超新星が立て続けに出現する様子を捉えた。通常、銀河には1世紀中に3個の超新星が出現すると言われているが、今回スウィフトが観測した銀河「NGC1316」は約5ヶ月間に2個の出現を確認した。

しかもこの銀河には、この2個も含め、過去26年間で4個も出現したことになる。

上の画像で、○がついたのがその2つの超新星。右側は今年6月19日に確認されたもので、「SN2006dd」と符号がつけられた。一方、左側は今月5日に出現したもので、「SN2006mr」とつけられている。ちなみに中央は銀河核であり、両超新星はほぼ対称に出現している。

NGC1316は地球から8000万光年の距離にある楕円銀河で、そう遠くない過去に、別の渦巻き銀河と融合したと考えられている。融合の際には大質量恒星の誕生も引き起こすが、それらは短期間で燃焼し、超新星爆発を起こす。ただ、この銀河で起こった爆発は4つとも「タイプIa」と呼ばれるもので、これまで銀河融合に関連して観測されたことはないもの。それゆえ研究者たちは非常に興味を抱いており、4つの超新星爆発が銀河融合と関わりあるのか否か調べているところである。画像の大きいサイズなど、こちらへ【Penn State Univ. 11.20】

<追加情報 11.16.2006>

☆宇宙空間には宇宙線と呼ばれる高エネルギー粒子が飛び交っている。高エネルギー粒子 =

高速(光速に近い)で動く粒子ということであるが、しかし、その速度をどうやって得ているのかは未だはっきりと確定していない。ひとつの有力なメカニズムとして、超新星爆発による加速が考えられている。

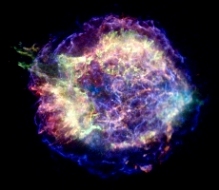

左下の画像は、X線宇宙望遠鏡「チャンドラ」が2004年に観測して得られた超新星残骸「カシオペアA」のデータを視覚化したもの。この中で青い部分は外向きに膨張する衝撃波で、電子の加速が生じているところ。一方その他の色はガスやダストを表しており、数百万度の温度になる。

このデータの解析から、超新星爆発の衝撃波によって、電子が理論上の限界(ボーム・リミット)まで加速(衝撃加速)されている姿が明らかとなった(右上の画像は、加速電子の分布)。

ちなみに宇宙線には電子以外に陽子や各種イオンがあるが、X線を通した観測で見ることができるのは電子のみ。陽子やイオンは電子と同様の振る舞いをしていると考えられている。

これまで研究者たちは、粒子が衝撃波の前面で、磁場による加速を何度も受けることで速度を得ているという理論を作り上げてきた。一方、チャンドラにより得られた膨大な量の分析で、加速された電子からのX線をその他より分離して捉えることが可能となった。

これにより、超新星残骸が高エネルギー粒子を生成する場として妥当な場所であることが明らかとなったというわけである。詳しくはこちらへ【Chandra 11.15】

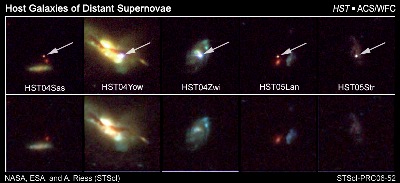

☆宇宙の進化を支配していると言われながらも、その実態が未だ殆ど謎である「ダーク・エネルギー」について、これが宇宙の歴史でかなり初期の段階から存在していたことが明らかとなった。ダーク・エネルギーはいわゆる“斥力”を生み出しており、宇宙膨張を加速させていると考えられている。

「ダーク・エネルギーは宇宙全体のエネルギーの約7割を占めるものですが、その正体は殆ど知られていません。」と語るのは、研究チームの一員で、ジョンズ・ホプキンス大学のアダム・リーセ氏。氏は1998年、ダーク・エネルギーの存在そのものを最初に研究・議論した人物で、現在の研究チームのリーダー。

「現在わかったこと、それは、我々がダーク・エネルギーと呼ぶものは比較的弱いものの、90億年前から存在していたものであるということです。」

研究チームはハッブル宇宙望遠鏡による超遠方の超新星爆発を見出し、それらを精密に観測、正確な距離を把握した。彼らが観測した超新星爆発は「タイプⅠa」と呼ばれるもので、このタイプはどれもほぼ同じエネルギーを解放することが知られている。それ故この実視等級を観測することで、その超新星までの距離を正確に知ることができる。

例えるなら、夏の夜のホタル。どのホタルも、固有の明るさはほぼ等しい。従って個々のホタルの見かけの明るさ(=実視等級)は距離で決まると言える。逆に、明るさがわかれば距離を逆算できる。

ところで、この斥力の概念を最初に持ちだしたのは、アルバート・アインシュタイン。彼は自身の一般相対性理論で導き出された「膨張し、やがて収縮に転じる宇宙」の結論が気に入らず、方程式に収縮を食い止める斥力項、いわゆる“宇宙項”を書き加え、“定常宇宙論”に固執した。20世紀初頭のことであった。

その後、エドウィン・ハッブルによって宇宙の膨張が発見されると、彼は自身の過ちを認め悔やんだことはよく知られている。

ところが、1998年、リーセ氏率いる観測チームがハッブル宇宙望遠鏡による超新星爆発の観測を通して、宇宙の膨張が加速していることを見出した。これは、アインシュタインがミスだと悔やんだ力、すなわち斥力が現実に存在していることと理解され、やがてそれは“ダーク・エネルギー”と呼ばれるようになった。

これまでの8年間、研究者たちはダーク・エネルギーの強さと持続さについて情報を得ようと努力してきた。今回の観測で明らかになったのは、このエネルギーが、宇宙が重力収縮に打ち勝つ以前、既に存在していたということである。

以前のハッブルによる同様の観測で、初期宇宙は物質優勢で、その重力により膨張速度が減速していることがわかっていた。一方、50ないし60億年前、膨張速度が加速を始めていることも明らかになっていた。研究者たちは、この時期はダーク・エネルギーが重力に打ち勝ち始める頃であったと考えてきた。

なお、今回発表された結論は、ここ2年間で発見された24個の超深宇宙超新星爆発の観測に基づいている。

下はその一部(大きいサイズ)で、35~100億光年の距離に位置、すなわち35~100億年前を見ていることになる。上段・矢印の先が、発見された超新星爆発で、下段は超新星が出現する前。

詳しくはこちらへ【Hubble Site 11.16】

<追加情報 10.31.2006>

☆恒星や惑星を形成する元となる重元素やダスト(各種分子)は超新星爆発によって作られるのが一般的な考えであるが、先日、そのようなダストの類が必ずしも超新星爆発だけで作られるとは限らないことを示すはっきりとした例が見つかった。

ミネソタ大学の大学院生マーサ・ボイヤーさんと指導教官であるチャールズ・“チック”ウッドワード教授らの研究チームは、NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡による観測で、球状星団の奥深くにそのようなダストが大量に存在する姿を発見した。論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌10月号に記載された。

超新星爆発ほど派手ではないが、太陽のような通常の恒星により形成・放出されるダストも、恒星の誕生を考える上では重要な対象である。

ボイヤーさんの研究チームは、球状星団「M15」の観測を行った。この球状星団は無数の恒星を含み、誕生から125億年ほどが経過していると考えられている。太陽程度の恒星を多数含むが、一部は寿命を全うしつつある。それらは赤色巨星となって、周辺にダストをたっぷり含んだ恒星風をまき散らしている。

驚くべきことは、このダストがM15内部で作られたということだ。このM15に含まれる恒星は、ビッグバンからそう間もない頃に誕生したもので、ダストの元になる重元素(ヘリウムより重い元素)をさほど持っていないと考えられているためだ。

(上の画像で、右の赤い部分がダストによる放射を捉えた領域。球状星団の中にこのようなダスト雲の存在が確認されたのは初めてのこと)

重元素を多く含む恒星では、炭素Cと酸素Oが結合し、一酸化炭素COのガスを形成する。だがM15では、酸素が欠乏し炭素が余っているため、この炭素がダスト粒子の形成に関わっている可能性がある。

「恐らく、ダストは星間ガスと結びついているのでしょう。我々の成果は、通常の、しかも重元素が少ない恒星に於いてさえ、ダストが形成されうることを示したことですね。」とボイヤーさんは語る。詳しくはこちらへ【University of Minnesota 10.31】

<追加情報 09.18.2006>

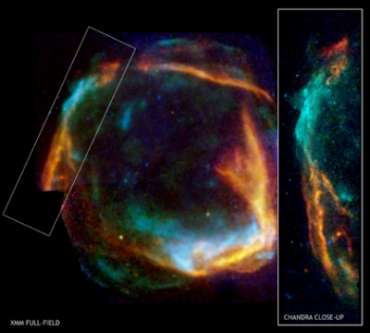

☆NASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」とESAのX線宇宙望遠鏡「XMMニュートン」による最新の観測により、「RCW86」と符号の振られた超新星残骸が、これまで考えられてきたほど古いものではないことが明らかとなった。

(上はチャンドラおよびXMMニュートンで得られたX線データを視覚化した画像。ニュートンの方で残骸の全景を、そしてその一部(長方形で囲まれた部分)をチャンドラが拡大撮影した。低エネルギーX線は赤で、中エネルギーを緑、高エネルギーを青で示してある。スペクトル分析の結果、X線の殆どは磁場中を走る高速電子から放射されているものと判明、このことよりガスの拡散速度を、ひいては超新星爆発が起こった年代まで辿ることができたという。)

これまで、この残骸を残した超新星爆発は約1万年前に起こったと広く考えられていたが、宇宙望遠鏡によるX線観測とそれから割り出された残骸の拡散速度を基にすると、約2000年前に爆発が起こったとするのが妥当であることがわかったという。またこの超新星爆発は、西暦185年に中国で観測され記録されたものではないかと研究チームは指摘している。

「これまでにも、RCW86は西暦185年のものではないかという指摘はありましたが、今回我々の得た結論は、それをより確固たるものにするものだと考えています」と語るのはオランダ・ユトレヒト大学のジャコ・ビンク氏。同氏はこの研究を論文にまとめた筆頭著者である。

この論文は「アストロフィジカル・ジャーナル」のレターズ、今月1日号に記載されている。詳しくはこちらへ【NASA/Chandra 09.18】

<追加情報 09.05.2006>

☆国際天文学連合(IAU)は5日までに、山形市の天文家、板垣公一さん(58)がくじら座の中に超新星を発見したほか、アンドロメダ銀河の中に新星を発見したと発表した。板垣さんの超新星発見は21個目で、板垣さん自身の持つ国内最多記録を更新。また、銀河系外の新星発見は6個目で、今年だけで4個目という快挙だ。【毎日

09.05】

<追加情報 07.28.2006>

☆山形市のアマチュア天文家板垣公一さん(58)が、うしかい座の銀河で星が一生の最後に大爆発して輝く現象の超新星を発見、27日までに国際天文学連合に認定された。

板垣さんの超新星発見は今年3個目で計19個となり、板垣さん自身が持つ日本の最多発見記録を更新した。

今回の超新星は25日午後10時ごろに発見。明るさは16等級で、8月初めごろには14等級程度まで明るくなることが期待されるという。

板垣さんは「梅雨空が続いていたが、たまに晴れた日に見つかった。運がよかった」と話している。【河北新報

07.28】

<追加情報 07.19.2006>

☆今年2月、日本のアマチュア天文家によって増光が確認され、その後世界中の専門家が観測機器を向けて調査を行った「RS

Oph」に関し、ハーバード・スミソニアン宇宙物理学センターの研究者らの報告が今月19日発行の雑誌「ネーチャー」に記載された。

「RS

Oph」は地球から5000光年、へびつかい座の方向に位置する天体で、白色矮星と巨星とがペアになった連星系。過去108年間で5回の増光が観測されており、しかも、増光時に肉眼で見える天体は2つしかなく、RSはそのうちの1つ。最後の増光は1985年に起こったもので、今回は21年ぶりのものだった。通常は11等級程度だが、今回は4.5等まで増光した。

このように度々爆発を繰り返す新星は「回帰新星」などと呼ばれている。巨星の外層が剥がれて白色矮星の上に積もり降着円盤を形成し、それは徐々に質量を増していくが、限界を超えると一気に核融合暴走を起こし、爆発現象を生じると考えられている。最終的には白色矮星自体が吹き飛んでしまうⅠa型超新星爆発を起こすものと考えられている。

興味深いことに、「RS

Oph」の場合、巨星の外層が大きく広がり、白色矮星がその中に入ってしまっている。新星爆発の際吹き飛ばされた降着物質がその外層の中を突き走る際に衝撃波を生じ、ガスを加熱することでX線の放射が、また、電子を加速することで電波放射がもたらされている。

興味深いことに、「RS

Oph」の場合、巨星の外層が大きく広がり、白色矮星がその中に入ってしまっている。新星爆発の際吹き飛ばされた降着物質がその外層の中を突き走る際に衝撃波を生じ、ガスを加熱することでX線の放射が、また、電子を加速することで電波放射がもたらされている。

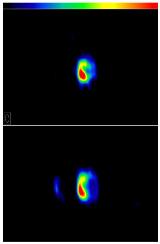

各地の研究者達の観測データより、この「RS

Oph」の新星爆発は、考えられていたものよりも複雑であることがわかってきた。これまでは球対称爆発が仮定されてきたが、今回の観測を通して、実際は2本のジェットと、リング構造らしきものが見えたのである。

右はVLAにより波長18センチ電波の観測で得られた映像で、電波の放射源が空間視覚化されている。上は爆発後21日目に、下は27日目の状態。一目瞭然だが、左側の方に見えているのが高速で吹き飛ばされていく物質(これが所謂、ジェット)。

また、Rossi

X-ray Timing Explorerによる観測データより、白色矮星の質量が太陽質量の約1.4倍であることがわかったという。詳しくはこちらへ。

【Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

07.19】

<追加情報 07.12.2006>

☆今月4日、約2週間の不具合からリカバリーしたNASAのハッブル宇宙望遠鏡。その不調だった「アドバンスド・カメラ」(ACS)が機能を回復してから初めて捉えたショットが先日公開された。

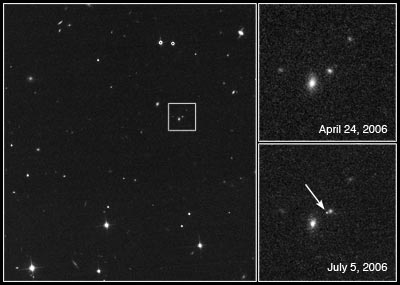

左の画像で、四角に囲まれたのは、約90億光年離れたところに位置する銀河団。ハッブルは以前より、約20の遠方銀河を定期的にサーベイしており、「タイプIa」と呼ばれる超新星爆発の出現を見張っている。これらの遠方銀河は、所謂「ダークエネルギー」の研究のために選ばれたもの。

画像・右上段はハッブルが今年4月に撮影したもので、超新星は写っていない。ところが6月に撮影したものでは、超新星が出現している(ここでは未記載)。ちなみにこの銀河(超新星のすぐ脇)は、他の銀河に比べ10億光年ほど手前に位置する。一方、ハッブルがリカバリーした後の今月5日に撮影された画像(右下段)は、輝きが弱まりつつある超新星が写されている。

このタイプの超新星爆発を観測することで、銀河までの距離を正確に知ることができる。遠方銀河までの距離を正確に計量すると言うことは、宇宙の大局的構造や進化を図ることを意味し、これはまた、存在が予言されているダークエネルギーの実否を知ることにもつながる。

ダークエネルギーは宇宙の膨張を加速させるような斥力を引き起こしているのではと考えられているもの。詳しくはこちらへ【Hubble site 07.12】

<追加情報 07.06.2006>

☆「RCW103」と符合がつけられた天体がある。これは25年前に発見された超新星爆発の残骸で、定規座の方角・1万光年の距離にある。約2000年前に爆発したものと考えられており、右はESAのX線宇宙望遠鏡「XMM-Newton」が長時間観測で得たデータを視覚化したものである(大きいサイズ)。

淡く広がるのがガスで、中心の青く着色された天体は爆発で残された中性子星と考えられている。ガスのど真ん中に中性子星が居座る様は、まさに“教科書通りの姿”と言える。

淡く広がるのがガスで、中心の青く着色された天体は爆発で残された中性子星と考えられている。ガスのど真ん中に中性子星が居座る様は、まさに“教科書通りの姿”と言える。

ところが、2005年に行われた24時間半に及ぶXMM-Newtonによる観測の結果、中心天体が奇妙な振る舞いをしていることが判明した。ここから放射されるX線が、約6.7時間の周期で強弱を繰り返しているのだ。これは、誕生からそう時間が経過していない若い中性子星にまつわる周期としては、激烈に長すぎる。

誕生間もない中性子星は、自転周期がミリ秒といった高速回転をしているというのが通説であるため、6.7時間という周期が自転に由来するものと考えるのはかなり苦しい。しかも、2001年に行われた観測結果と比較して、スペクトルなどの特徴も異なっていることが判明したという。

2000年前というと、人類の歴史ではクレオパトラが現役の時だが、宇宙の時間スケールでは極めて短い、一寸の光陰・・この中性子星は、まさに誕生したばかりのものと言える。これには「1E161348-5055」と符合がつけられ、通称「1E」と呼ばれている(ちなみに“E”はアインシュタイン(Einstein)の“E”で、78年に米国が打ち上げたX線観測衛星「アインシュタイン」が発見したため)。研究者達は長年にわたり、この1Eの観測を継続してきた。その特徴、すなわち自転の速さや伴星の有無といったものを解き明かすためだ。

この、理論と観測が矛盾する観測結果を説明するシナリオとしては、物質降着ないしは磁場による放射メカニズムの2つが考えられる。

まず、1Eが超強力な磁場を有する「マグネター」と呼ばれる状態の中性子星であるという仮説だ。この磁場があたかもブレーキかのように働き、その際外部へ向けてエネルギーを解放するもので、自転周期が比較的長い。これまでざっと1ダースほどのマグネターが発見されているが、しかし、それらはいずれも毎分数回転の自転周期。ミリ秒に比べたら長いとはいえ、6.7時間には遠く及ばない。

もし1Eの自転周期が6.7時間であるなら、磁場で自転を2000年足らずでそこまで減速させるのには無理がある。ただし、爆発でまき散らされたガスが磁場と作用することにより、減速レートを大きくすることができるという“抜け道”はある。だが、そのような減速をしたと見られる中性子星は現在のところ見つかっていない。

一方、この長周期は連星系に起因するという仮説だ。これは、中性子星が低質量の恒星と連星をなしており、その公転周期が6.7時間とするもの。超新星爆発以前から連星であったものが、その爆発に耐え、連星を維持している状態である。恒星の外層が中性子星に降着を起こし、そこからX線が放射されていると考えられる。

1Eは恐らく、連星系をなしているのだろう。しかも、かつて例のないタイプである可能性がある。非常に若いX線連星であることに加え、他とは異なる降着メカニズムを有しているようなのだ。

X線放射を詳しく解析すると、2つの降着メカニズムが存在する可能性がある。1つは恒星から流れ出す恒星風(太陽風)が中性子星に吹きつけるスタイルと、もうひとつは外層が中性子星の重力で吸い寄せられ、降着円盤を形成するというスタイルだ。

吹き付ける恒星風が降着するというケースは、若い恒星(O型やB型)と高密度星の組み合わせで他にも見つかっている(Vela

X-1など)が、降着円盤とセットで機能しているというのは、それが事実なら、他に類がない。

「RCW103は謎めいた天体ですね」と語るのは、研究チームのジョバンニ・ビグナミ氏。「我々はまだ、その長周期X線放射のメカニズムに対するはっきりとした答えを見出していません。これが解き明かされた暁には、超新星爆発や中性子星の進化に関してより多くの知見が得られることでしょう。」

詳しくはこちらへ。【ESA 07.06】

<追加情報 06.08.2006>

☆宇宙が誕生してまだ7億年しか経過していない頃、一部の銀河は既にダストで満たされていた。だが、そのダストは一体どこから来たのか?NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡を用いて観測を続けてきた研究チームは、それは重力崩壊型超新星爆発に起因するものである可能性がより高まったと主張している。

ダストとは、銀河や恒星、惑星、さらには生命の構成物質として重要な、炭素やケイ素などといった重元素を指す。これまで研究者らの間では、ダストを生成する環境は2つが知られているのみだった…ひとつは太陽のような恒星が何十億年もの間吹き出してきた恒星風(太陽風)で、もうひとつは、分子のゆっくりとした集積というプロセスである。だが、両者は大きな困難を抱えている…宇宙には、その誕生から僅か数億年後にはダストが存在していたことを説明できない点だ。多くの研究者らは、初期のダストは恐らく超新星爆発で作られたという推測をしてきたが、これまでその直接の確認は困難だった。

スペーステレスコープ研究所のベン・シュガーマン博士らの研究グループは、先頃、スピッツア赤外線宇宙望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡、ハワイ・マウナケアの望遠鏡を用いた観測で、超新星「SN2003gd」の残骸の中に大量の高温ダストを確認したという。「SN2003gd」のような超新星爆発を起こす巨星の寿命は比較的短く、数千万年程度。分析によると、超新星爆発が大量のダストを生成していることを示しているため、宇宙誕生から間もない頃の大量のダストは超新星爆発に基づく可能性が高いと博士は考察している。

「この発見は、非常に興味深いものです。はっきりとした証拠がこれまで無かった中、最終的に、超新星爆発がダスト形成に一役買っていると言えるからです」と、博士はいう。

ところで、超新星爆発は急速にフェードアウトしていくため、痕跡の観測には極めて感度の高い望遠鏡を必要とする。過去40年にわたり、殆どの超新星爆発がダストを生成していると考えられてきたが、それを実際に調べる能力が、技術的な面から不足していたのである。

だが、スピッツアの登場でそれが可能となったのであり、このような結果がもたらされたのであった。詳しくはこちらへ【Spitzer 06.08】

ところが、どうも理論側と食い違いもあるようで・・↓

☆スピッツア宇宙望遠鏡による観測結果が、超新星爆発シミュレーションの有力モデルに挑戦状を突きつけている。超新星爆発によりまき散らされたダストの量が、予測値より遙かに少ないというのだ。

(おいおい、話が上と違うぞ・・^^;)

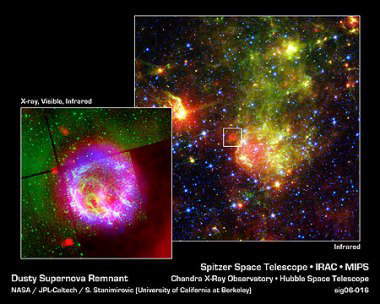

NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡を用いて観測を続けてきたカリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、銀河系の傍の小マゼラン星雲内にある超新星爆発痕に含まれるダストの量が異常に少なく、僅かに太陽系の惑星を寄せ集めた程度のものにしかならないことを発見した。これは、重力崩壊型超新星のモデルで計算される量のたった100分の1に過ぎない。

(右はスピッツアで観測されたもので、白枠内の赤いポッチが超新星爆発跡。左はその拡大図で、チャンドラによるX線データ、ハッブルによる可視光データも重ね合わせられたもの。赤く輝くのが熱、即ち赤外線で、青い部分がX線を放射している領域。大きいサイズ)

実は、銀河系に含まれるダストは予測よりも少ないことがわかっている。研究者達はこのことを、銀河系が誕生からだいぶ進化が進み、ダストが減少したためと解釈し、まださほど進化が進んでいない小マゼラン星雲では理論値通りであろうと期待してきた。

ところが、現実は違うようなのである。

小マゼラン星雲における超新星爆発は、初期宇宙における超新星爆発とダスト形成に類似していると考えられている。小マゼラン星雲内での超新星爆発によるダスト形成が少ないということは、即ち、「宇宙初期、超新星爆発によりダストが大量に生成された」という仮定を揺るがすことを意味する。つまり、このズレは、宇宙の初期における恒星の形成過程をも脅かしかねない。

「殆どの研究は、我々の銀河系のみに焦点をあてたものでした。なぜなら、遠方の銀河を詳しく見れるほど解像度の高い機器がなかったからです。しかしスピッツアを用いた小マゼラン星雲の観測では、それは高い解像度が得られるのです」と語るのは、研究チームの一人、Snezana

Stanimirovic女史。

小マゼラン星雲は、その傍の大マゼラン星雲とともに、我々の銀河を周回する衛星銀河。大小マゼラン星雲と銀河系はいずれも誕生から約130億年が経過していると考えられているが、マゼラン星雲は銀河系の潮汐力により内部がかき回され、恒星形成などの進化はさほど進んでいない。そのため、小マゼラン星雲は現実よりもかなり若く見えるのである。

また、太陽の10~40倍の質量をもつ大質量恒星は、その最後に重力崩壊型超新星爆発を起こす。その際、内部で作られたケイ素や炭素、鉄といった重元素(これらは総称して「メタル」と呼ばれる)もばらまかれ、これが即ちダストである。これらは水素やヘリウムと合わせて、次の新たな恒星の源になる。

赤外線は熱源から放射されるため、超新星爆発でまき散らされたダストなどの“余熱”を見ることができる。実際、彼らが観測した残骸は温度120Kの一様放射を行っており、このことから、太陽質量の約20倍の巨星が爆発したものと考えられるという。

研究チームは2005年、50時間に及ぶ観測を行いデータを収集、小マゼラン星雲に超新星爆発痕を発見した(上画像・赤く丸いスポット)。これは既にチャンドラX線望遠鏡で観測されていたX線源「1E0102.2-7219」の場所と一致するものだった。このX線源は過去数年間、可視光やX線で詳しく観測されてきたものであったが、赤外線で観測されたのはこれが初めてだったのである。しかもその上、重元素の量に関して重要な結果をもたらしたのである。

今後、より詳しいダストの組成を調べる予定とのこと。より詳しくはこちら。【Spitzer 06.06】

…ダストのより正確な計量が必要なのかもしれませんねぇ。マゼラン星雲の超新星は1000年前に爆発したものですから、すでに冷え切って観測にかからないダストもありそうな・・あ、しかしどうかな・・う~んわからん。それに、超新星爆発の頻度も重要になってきますね…一個あたりの生成量が少なくても、数で稼げりゃ。。

<追加情報 06.01.2006>

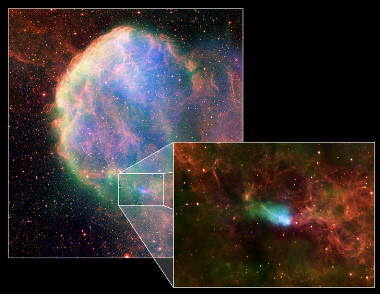

☆画像は、X線宇宙望遠鏡「ROSAT」及び「チャンドラ」、米国立天文台VLAによる電波観測、並びに「デジタル・スカイ・サーベイ」による可視光観測データをコンポジットして作成された超新星残骸「IC443」の姿。X線データは青、電波は緑、可視光は赤に対応している。

また、中性子星とその近傍のチャンドラによる観測が右枠にクローズアップされている。この画像より、中性子星が高エネルギー粒子(パルサー風)をまき散らしながら移動する様子が読み取れる(彗星の尾に似た軌跡)。

この“尾”の形の分析より、「CXOU J061705.3+222127」と符合のつけられた中性子星が、数百万℃の高温ガスの中をどのように移動してきたのか知ることができる。だが、得られた結論はちょっと首を傾げるようなものだった。

そもそも中性子星は、超新星爆発で吹き飛び残された超巨星の芯。それ故、拡散するガスの中心にあるのが普通と感じるが、この中性子星はガスの隅っこに位置している。ただ、このように残骸の中心からずれて位置するケースは他にもあり、その場合、中性子星は中心から外向き一直線に動いている。爆発は必ずしも球対称に起こるわけではないし、その最初の“キック”により中性子星が走っているわけだ。

ところがこの「CXOU J061705.3+222127」の場合、中心から外向き一直線方向に対して直角に動くような、奇妙な走りを見せているようなのだ。例えるなら、繁華街の雑踏を直角に横切る方向に動いているといえる。(確かに、“尾”の向きは残骸中心を向いていませんね@管理人)

1つの可能性として、爆発する前の超巨星が、高速で運動していたことが考えられる。そのため、中性子星の現在位置が残骸の中心(爆発点)から大きくずれ、その上、残骸の中を動き回るガス塊が“尾”を吹き流していると考えられるという。

この仮説の白黒は、今後も地道に続けられる観測で明らかになるだろう(中性子星の真の運動方向が“尾”の向きと一致しているかどうかの検証でしょうか@管理人)。詳しくはこちらへ【Chandra 06.01】

<追加情報 02.16.2006>

☆右の枠内挿入は、NASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」が得た超新星爆発の残骸「とも座A」の3色カラー画像で、超新星爆発による衝撃波でガス雲が引き裂かれていく様が映し出されている。

☆右の枠内挿入は、NASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」が得た超新星爆発の残骸「とも座A」の3色カラー画像で、超新星爆発による衝撃波でガス雲が引き裂かれていく様が映し出されている。

単色ブルーの全体像はX線宇宙望遠鏡「ROSAT」(90年代、ドイツ・マックスプランク研究所が運用)によって得られていたもので、チャンドラによってその一部の拡大撮影が行われた。

3色画像中、青く垂直に広がった領域と、右方向への綿毛のような球状構造より、中央右の、何もない楕円形の領域へ向かったガス雲拡散の程度を知ることができる(大きいサイズ)。また、ガス雲の温度も得られており、青い部分は高温であることを示している。

残骸全体の差し渡しは約10光年。拡散速度から逆算すると、数千年前に爆発したものと考えられる。このような観測データから、拡散するガス雲と宇宙空間に漂う星間物質との相互反応に関する物理を知ることができる。【Chandra:

NASA/CXC/GSFC/U.Hwang et al.; ROSAT: NASA /GSFC / S. Snowden et al. 02.16】

<追加情報 02.09.2006>

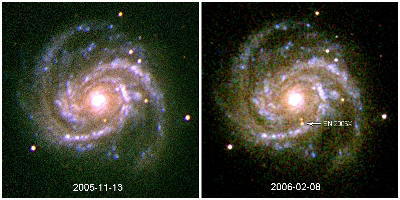

☆超新星爆発、「ビフォー&アフター」を…

下はNASAのガンマ線バースト監視衛星「スウィフト」が撮影した超新星「SN2006X」。同衛星に搭載の「紫外・可視光撮像望遠鏡」(UVOT)によって撮影された星雲「M100」(かみのけ座)で、左は超新星が出現する前の昨年11月13日、右は出現(矢印)した今月8日に撮影されたもの(大きいサイズ)。【Swift

02.09】ちなみにこの超新星を最初に発見したのは千葉県の鈴木章司氏で、5日未明のことでした。

<追加情報 01.17.2006>

☆Ⅰa 型超新星爆発を起こす直前とも言える白色矮星の表面が、初めて直接観測された。詳しくはこちらへ。

【Spaceref 01.17】

<追加情報 01.15.2006>

☆欧州宇宙機構(ESA)が運用するガンマ線観測衛星「インテグラル」を用いた観測により、我々の銀河系内で超新星爆発が約50年に1回の割合で生じていることが明らかとなった。

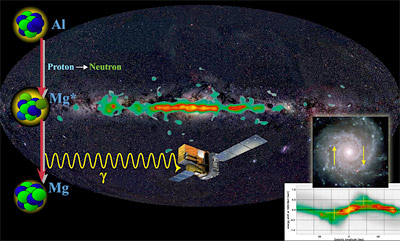

ドイツ・マックスプランク研究所のローランド・ディール氏率いる国際研究チームは、アルミニウムの同位体である

26Al

が崩壊する際に生じるガンマ線に着目、その銀河系中心部からの放射を観測した。

我々の体を作っている炭素や酸素といった元素を始め、様々な元素は、超巨星の内部の核融合や超新星爆発により合成される。彼らは元素の中でも特に稀少である26Alに注目した。

26Alは主に巨星や超新星爆発を通して生成される原子核であり、その原子核が崩壊する際に生じるガンマ線を調べることで、超新星爆発の頻度を知ることができる。同チームは2002年10月からガンマ線の観測を続けてきた。

彼らはインテグラル衛星を用い、銀河系中心とその周辺領域に対してサーベイ、26Alに基づくガンマ線を拾い上げてきた。

銀河中心部は銀河外縁よりも早く回転しているので、ドップラー効果が効き、地球に到達するガンマ線の波長は変化を起こす。この変化を利用して、観測しているガンマ線が“本命”のものかを判断できる。

(図は銀河中心部から到来したガンマ線の強度分布を視覚化したもの。右下は銀河を上から見た場合の想像図で、グラフはドップラー効果による波長変化を示したもの。こちら側に向かってくる領域からのガンマ線は波長が短くなり(山部分)、向こう側へ向かう領域からのガンマ線は波長が長くなる(谷部分)。一方、左端の模式図はAl原子が崩壊し、マグネシウムMgが生じる過程を示す。この崩壊の際にガンマ線(γ)が放射され、それをインテグラル衛星がキャッチする。)

このような背景を踏まえ詳しく分析すると、26Al崩壊によるガンマ線が確かに銀河系中心部より到来していることがわかり、銀河全体で見積もられるその量は、太陽質量の3個分に匹敵するという。26Alが極めて稀少であることを考えると、これは多い量になる。

このデータの分析により、約50年に1回の割合で超新星爆発が発生していることがわかったという。

インテグラルによるガンマ線観測は今後も続く。ガンマ線は星間物質による吸収の影響が強い他の波長と異なり、銀河の深い、中心部を覗くには重要な光だからだ。

同衛星は2002年10月、ロシア・バイコヌール宇宙基地からプロトンロケットで打ち上げられ、現在も観測を続けている。【ESA

01.05】…詳しくはこちらへ。

<追加情報 12.15.2005>

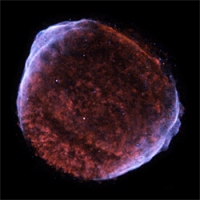

☆写真はNASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」が撮影した超新星「SN1006」の名残。疑似カラーで強調されており、高エネルギー粒子により生成されたX線は青で、数百万℃に達する高温のガスが赤で示されている(大きいサイズ)。

☆写真はNASAのX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」が撮影した超新星「SN1006」の名残。疑似カラーで強調されており、高エネルギー粒子により生成されたX線は青で、数百万℃に達する高温のガスが赤で示されている(大きいサイズ)。

この超新星爆発は西暦1006年におおかみ座に出現、世界各地で目撃され、我が国でも藤原定家が「明月記」にその記録を残しているのはよく知られている。

これは金星よりも明るく輝き、史上最も明るい超新星爆発だったと考えられている。

この超新星爆発は「タイプ Ia」と分類されるもの。これは、白色矮星に伴星(巨星)の外層ガスが降着(こちらに動画)、星が支えることのできる自重リミット(=太陽の約1.4倍。「チャンドラセカール限界」と呼ばれる)を越えてしまうために生じる大爆発で、太陽の50億個以上のエネルギーを解放する、究極の“爆弾”。詳細は割愛するが、かろうじて白色矮星が持ち堪える場合には再び降着プロセスが生じ、…と、爆発を周期的に繰り返すことになる。ちなみにタイプ

Iaの場合、どの超新星爆発においても光度がほぼ等しいのは大きな特徴で、これを用いれば超新星が出現(含む)した銀河までの距離を算出することができる(…まさに宇宙の灯台、ですね)。

超新星爆発により放出される超高速のガスは前面に衝撃波を生じ、それにより高速に加速された粒子からX線を放出していると考えると、写真のような放射分布になると考えることができる。だが、なぜ分布に偏りがあるのか(左上と右下)はわかっていない。1つの可能性として、星間磁場の方向の問題とも言われている。

一方、衝撃波の後面では“吹き返し”(リバース・ショック)により高温が生じる。このガス(写真・赤着色)のスペクトル分析より、酸素などの元素が多く含まれていることがわかっているが、これは爆発の際の核融合反応で生成されたものである。

…衛星の名「チャンドラ」は、この「チャンドラセカール限界」を見出したインド系米国人スブラマニヤン・チャンドラセカール(1910-1995・写真)にちなんで名付けられています。彼は恒星の進化、特に恒星末期の研究に多大な貢献をし、その業績でノーベル物理学賞も受賞しています。

また、米天文学会誌「アストロフィジカル・ジャーナル」(ApJ)のチーフエディターも務めたことがあります。

<追加情報 11.30.2005>

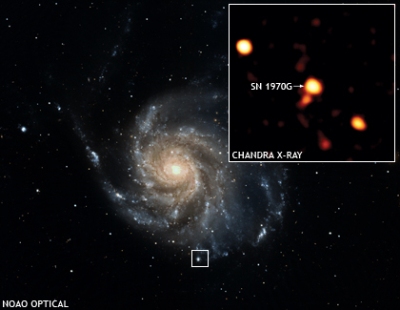

☆画像は、NASAのX線観測宇宙望遠鏡「チャンドラ」が2004年7月4日~11日に撮影した、おおぐま座・M101星雲の姿(距離2200万光年)。今から35年前の1970年8月、この星雲内に超新星(SN1970G)が出現したが、チャンドラはこの超新星の痕跡を観測した。

超新星とは、太陽よりも遙かに重い恒星(超巨星)が最後に大爆発を起こした姿。短期間で一気に増光し、その後、徐々に輝きを失っていく。後には中性子星やブラックホールが形成されており、また周囲には、拡散していくガスが見られる。

また、超巨星は爆発の前、ぶよぶよの外層ガスを外空間に向けて大量に放出、吹き流している。この吹き出されたガスは超巨星を広く包み込む形でまとわり漂い、まさに“シェル”(殻)を形成している。

星雲の下部の白い箱は、超新星が出現した領域。画像では白い天体が見られるが、これは超新星とは無関係のもの。SN1970Gはこの白い天体の近傍で出現した。

画像・右上の枠内が、チャンドラが撮影したSN1970G付近の現在の姿。X線観測により、爆発前にどの程度のガス放出を行っていたかがわかる。この超新星の場合、爆発の約2万5000年ほど前から、年に太陽1個分のガスの放出が起こっていたという(・・これは結構大量)。

超新星爆発で生じた“爆風”や衝撃波は、このシェルの中をいま正に伝搬している最中で、あと20年ないし60年のうちには、シェルの外、すなわち宇宙空間に達すると見られている。【Chandra

Observatory 11.30】

<追加情報 06.07.2005>

☆超新星爆発の後には、中性子星かブラックホールが残る…というのが定説だが、いまこれを巡り、研究者達が不安に陥っている。1987年に出現した超新星爆発のその後だ。

1987年、我々の銀河系のすぐ傍の、マゼラン星雲の中に超新星が出現した。この超新星、爆発前は青色超巨星であったことがわかっていた。爆発した星が特定された超新星は史上初のことだった(写真右:爆発前、左:爆発後)。

ただ、超新星爆発を起こしたのが青色超巨星だったというのはそれまでの理論を大きく修正させるものであり(赤色巨星が爆発を起こすと考えられていた)、また、爆発後、光度は一気に増さず、ダラダラとした増加を示すという、“変わり者”であった。最終的に、肉眼で見ることのできる光度まで増光した。

ところが、その“変わりものぶり”は、最初だけではなかったらしい。超新星爆発の後、中心部に“中性子の塊”である中性子星、もしくは、ブラックホールが形成されるはずなのだが…爆発から18年近く経過したのに、それらしきものが見あたらないというのだ。

ハッブル望遠鏡による観測でも、それらしきものが捉えられていないという(写真:ハッブルが2003年11月に撮影したもの。ガスがかなり拡散している)。

ハッブル望遠鏡による観測でも、それらしきものが捉えられていないという(写真:ハッブルが2003年11月に撮影したもの。ガスがかなり拡散している)。

もしブラックホールが存在するのなら、ホールが周囲の物質を吸い込む際に放射する電磁波が観測されるはずであり、中性子星でも、同様の現象が捉えられるはずである。

ただ、「誕生してまだ間もないので、まだ充分な放射が開始していないのではないか」、「強い放射が生じるほどの物質降着が生じていないため、見えないだけではないのか」といった楽観論もある。宇宙の時間では、18年はほんの僅かに過ぎない。

爆発した超巨星は太陽の約20倍の質量を持ち、このクラスの恒星の爆発で残るのは中性子星なのか、ブラックホールなのか、研究者の間でも決着がついていない。ちなみに、この超新星から放出されたニュートリノがカミオカンデでキャッチされ、それは小柴教授のノーベル物理学賞受賞へと結びついた。【Photo:

SpaceRef 06.07】

☆東京大や広島大、国立天文台などの研究グループは、2003年10月に確認された大規模な超新星爆発が、宇宙最大級の謎の爆発現象「ガンマ線バースト」を伴っていたとの観測結果を、27日付の米科学誌サイエンスに発表した。

観測したのは、星が一生の最後に爆発して明るく輝く超新星の中でも、爆発規模が特に大きい「極超新星」のSN2003jd。

同天文台などは03年に、ガンマ線バーストの正体が極超新星だとの説を発表しているが、極超新星の中にはガンマ線バーストが確認されていないものもあり、これが難点になっていた。今回の観測結果は、極超新星爆発が、ガンマ線バーストの正体だとの説をさらに裏付けるものとなる。【共同

05.28】