系外惑星に関する記事を随時追加しています(報じられる全てではありませんのでご注意下さい)

<追加情報 07.24. 2007>

☆複雑に動く4つの太陽を拝む人類が、この宇宙に存在するかも知れない?

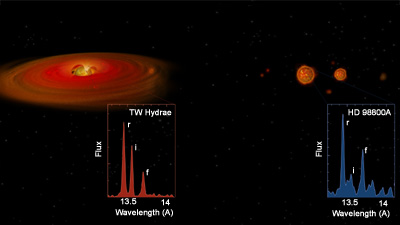

カリフォルニア大学のエリーゼ・ファーラン氏のチームは赤外線宇宙望遠鏡「スピッツア」による観測で4重連星「HD98800」を観測、付随する星周円盤に“ギャップ”が存在するのを発見した。このギャップは、4重星が形成する複雑な重力場のために生じたと考えられる一方、惑星が既に形成されている可能性も示唆している。

「惑星はちょうど、宇宙の掃除機のようなものです。それらはチリを片付けてくれるものです」と、ファーラン氏は語る。「HD98800」はコップ座・地球から150光年の場所に存在する。4重星は2個ずつ連星を成しており(「HD98800A」及び「HD98800B」)、更にそれらが公転し合っている。

「惑星はちょうど、宇宙の掃除機のようなものです。それらはチリを片付けてくれるものです」と、ファーラン氏は語る。「HD98800」はコップ座・地球から150光年の場所に存在する。4重星は2個ずつ連星を成しており(「HD98800A」及び「HD98800B」)、更にそれらが公転し合っている。

これまでの観測で、星周円盤は「HD98800A」の方に存在し、「B」には存在しないことがわかっていた。

これは年齢1000万年程度の若い連星系で、存在場所は「TW

Hydraeアソシエーション」と名付けられた若い恒星の群落。「TW

Hydrae」には10個を超える同様の恒星や褐色矮星が集まっており、重要な研究対象のひとつ。

以前にはX線宇宙望遠鏡「チャンドラ」による観測も行われ、HD98800の周囲のダスト円盤はかなり“片付けられている”可能性が指摘されていた(下)。

(ネオン原子から発せられるX線スペクトルとモデル。左は星周ダスト円盤から、右は円盤が殆ど消え恒星表面からの放射を直接見ているとした模式図。詳細はこちらへ)

スピッツアによる詳細な観測では、ダスト円盤の間に2つの空隙が存在する可能性が高まったという。このような空隙は惑星の存在を強く示唆するものであるが、しかし、連星系の複雑な重力場による可能性も排除できないと研究チームは慎重に分析を続けている。

論文が、「アストロフィジカル・ジャーナル」誌に受理されている。詳しくはこちらへ【Spitzer 07.24】

<追加情報 07.19. 2007>

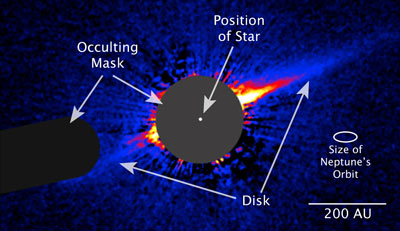

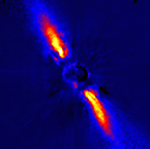

☆「HD15115」と符号がつけられた恒星の周辺に、星周円盤が見つかった。これは、ハッブル宇宙望遠鏡とハワイのケック大型望遠鏡による観測で明らかになったもの。

この恒星はくじら座にあり、地球から150光年の距離。下はハッブルにより得られた画像データであるが、強烈に輝く「HD15115」とその脇の恒星はマスクされている。

恒星の脇に伸びているのがダストの円盤で、地球から見ると縁側を見ていることになるため、両側に細く伸びているように見える。この円盤は惑星系を形成するには重要なもの。これまで100個ほどの恒星が星周円盤を携えていることがわかっているが、中心恒星の輝きが強烈で、円盤自体の撮影に成功しているのは僅かである。

ところで一目してすぐわかることであるが、上の円盤は左右で厚みも幅も大きく異なっている。きれいな円盤であれば左右対称に伸びているはずであるが、これは右上の方に大きく偏りがある。この理由として研究チームは、不可視の大型惑星の影響ではないかと仮説を立てている。

「この不均衡の円盤は、理論家に挑戦を突きつけていると言えますね」と語るのは、研究チームを主導するカリフォルニア大学バークレー校のポール・カラス氏。同氏は「アストロフィジカル・ジャーナル」誌のレターズに記載されている発表論文の筆頭著者。

今回発見された円盤の姿は、我々の太陽系形成理論とも一致するという。我々の太陽系はその形成時、海王星は元々土星と天王星の間付近にあった可能性が指摘されている。当時、惑星はまだ安定軌道を廻っておらず、進化と共に天王星の外へ“弾かれて”いったという考えが近年優勢になりつつある。

「したがって、もしHD15115の周辺でも同様の現象が起こっていれば、星周円盤が大きな非対称性を有していることを説明できます」とカラス氏は語る。

その一方、HD15115の脇、僅か10光年の距離にある「HIP12545」という恒星の影響も検討中という。かつてその恒星が脇を通過したとき円盤に大きな作用を与えなかったか、その可能性を検討しているという。

HD15115のダスト円盤の存在は、2000年には観測から示唆されていたが、2006年6月に撮影された上の画像で、はっきりと確認された。その後、ケック天文台でも追観測が行われており、今後、更なる観測を行う予定という。詳しくはこちらへ【Hubble 07.19】

<追加情報 07.16. 2007>

☆系外惑星を探査する「ケプラー・ミッション」が、予算危機をかろうじて回避した。

ケプラーミッションは、直径95センチのシュミットカメラで地球クラスの系外惑星を、しかもそれを生命誕生可能領域、すなわち「ハビタブル・ゾーン」に探し出すのが目標。このミッションはNASAの「ディスカバリー・プログラム」で選定され、実行に移されているもの。

ケプラーミッションは、直径95センチのシュミットカメラで地球クラスの系外惑星を、しかもそれを生命誕生可能領域、すなわち「ハビタブル・ゾーン」に探し出すのが目標。このミッションはNASAの「ディスカバリー・プログラム」で選定され、実行に移されているもの。

ディスカバリー・プログラムは、太陽系探査ミッション公募プログラムで、比較的少額の予算と限られた期間で遂行できる科学的かつエキサイトな探査ミッションを広く募集し、選考の上、予算を付与するというもの。ただし予算が4億2500万ドル(約500億円)以下、ミッションの正式スタートから打ち上げまで36ヶ月以内というという制約が付く。また、ミッションの統括責任者として「主席研究員」(Principal

Investigator; PI

)が置かれる。同プログラム関連では、先日「スターダスト」と「ディープ・インパクト」の各探査機を利用した新ミッションが正式に採択されたのが記憶に新しい。

ケプラー・ミッションは2001年に採択されたもの。今夏、衛星の組立が始まり、1年後には主鏡がセットされる予定になっていた。

このミッションは、しかし、マネジメントの問題や技術的困難などによる予算超過に見舞われている。2006年中期にNASAは予算の21%増額を認め、トータルコストは5億5000万ドルになっていた。打ち上げもそもそも2006年に予定されていたが、それが2008年11月にずれ込んでいた。

今春、ミッションチームはNASA科学ミッション部門責任者であるアラン・スターン氏に対し、さらに4200万ドルの追加予算を求めていた。しかし同氏はこれを拒否、超過予算なしでミッションを遂行する方法を検討するよう返答、6月に新案を携えるよう要求していたという。

「しかし、6月1日、彼らは4200万ドルでなく、5400万ドルの要求を持って現れたのです。私は言いました…“ケプラープロジェクトの問題について、私が深刻に考えていることをあなた方はわかっていないようだ…こんな数字をひっさげて再び現れたら、その時はプロジェクトの打ち切りということで。”」と、スターン氏は言う。

6月1日の拒否の際、同氏はチームに対し1ヶ月の猶予を与えた。そして今月6日、再びNASA本部に現れたミッションチームは、驚きの提案を携えていた。

「とても驚きました。彼らは超過予算を要求しなかったのです。」

スターン氏によると、同チームは4年のミッション期間を半年削除し、いくつかのテストを省略し、スケジュールを切り詰めることで2006年の予算枠内に押さえることを提案してきたという。また、参画企業の1つである「ボール・エアロスペース・アンド・テクノロジーズ」社は、何百万ドルもの利益減に目をつぶることを表明しているという。

この提案を、スターン氏と他の幹部連は了承しているという。2008年11月のうち上げは無理であるが、しかしプロジェクトの停止はないだろうという。

テストやスケジュールをカットするというのはリスク管理の面から見ると聞こえが悪そうだが、しかし、それらは影響ないという。というのも、そもそも余計だったテスト等をカットしたのであり、JPLの水準に戻っただけであるからだ、とスターン氏は説明する。

一方、同ミッションにはJPLおよびエームズ宇宙センター所属の計プロジェクトマネジャー、それにミッション統括責任者(PI)にエームズ所属の研究員Bill

Borucki氏が当たっていた。つまり、3人のボスがいたわけである。

しかし今回、ケプラー・チーム全体をJPLのプロジェクトマネジャー、Leslie

Livesay氏の下に置くことを決定した。Borucki氏は事実上の解任にあたる。

Borucki氏はPIとしてはルーキーであったが、NASA本部はそれを経験豊富なLivesay氏に変更したのである。ただ、Borucki氏は科学観測部門の責任者として残ることになるという。詳しくはこちらへ【Space.com 07.16】

<追加情報 07.11. 2007>

☆今年初め、系外惑星「HD

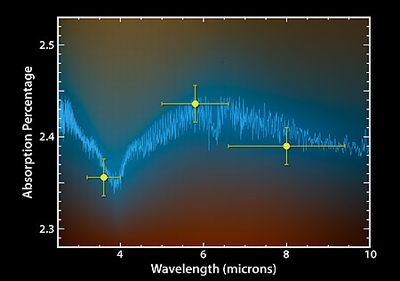

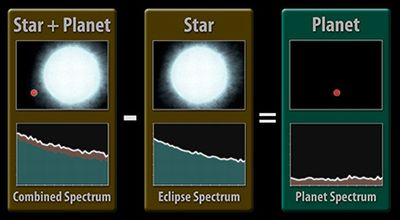

189733b」のスペクトル検出の成功が報じられ、同惑星には水蒸気が検出されなかったことが明らかにされたが、その後行われた別の観測で、水蒸気の存在が確かであることが判明した。雑誌「ネーチャー」今月11日号に論文が記載された。

「HD 189733b」はこぎつね座の恒星「HD

189733」に存在する系外惑星で、地球から見て恒星の正面を横切る軌道を描くように公転している。惑星が恒星の向こう側に隠れもするため、スペクトルの引き算を行うことで惑星単体のスペクトルを引き出すことが可能である。同惑星はそれが初めて成功した一例として、今年初めに発表された。

「HD 189733b」はこぎつね座の恒星「HD

189733」に存在する系外惑星で、地球から見て恒星の正面を横切る軌道を描くように公転している。惑星が恒星の向こう側に隠れもするため、スペクトルの引き算を行うことで惑星単体のスペクトルを引き出すことが可能である。同惑星はそれが初めて成功した一例として、今年初めに発表された。

この系外惑星はいわゆる「ホット・ジュピター」と呼ばれる類のもの。木星のようにガス惑星ではあるが、軌道が主星のすぐ傍であるため、強烈な放射で高温になっている故、このような呼ばれ方をしている。「HD

189733b」の表面温度は約1000Kで、約2日で主星を公転する。

ところでそのスペクトルには当初、水蒸気に相当する成分が見つかっていなかった。大気には乾いたダストの雲がびっしりと広がり、恐らく水蒸気の検出はないだろうとされていた。モデルでは、ホット・ジュピターには大量の水蒸気が含まれると予測されていたため、いきなりそれを覆すものとしてもインパクトは大きかった。

ところが、「HD

189733b」と同時期にスペクトル検出に成功していた「HD

209458b」を別のチームがハッブルで観測したところ、水蒸気の存在を示唆するデータが得られた。そこで、パリ天体物理研究所のGiovanna

Tinetti氏率いるチームは「HD

189733b」をスピッツアで再観測したところ、今度は水蒸気起源のスペクトルが見出されたという。

(今回の検出には、惑星大気による主星の赤外線成分の吸収具合を知ることで、大気の組成を知るというやり方が採られている。図中、黄色クロス(エラーバー)の中心は波長3.6、5.8、8ミクロンに対応する部分で、スピッツアが観測したもの。各々の波長における吸収具合は、既知である水蒸気による吸収具合(青く示されたグラフ)とよく一致している。)

「スペクトルのこの振る舞いは、水分子によるものとしか考えられません」と同氏は語る。詳しくはこちらへ【Spitzer

07.11】

…今年最初に発表されたものは、主星と惑星の混合スペクトルから主星だけのそれを引き抜くというやり方が採られましたが、今回は、主星の赤外線が惑星によってどのように吸収されているかを探るやり方が採られました。

<追加情報 06.11. 2007>

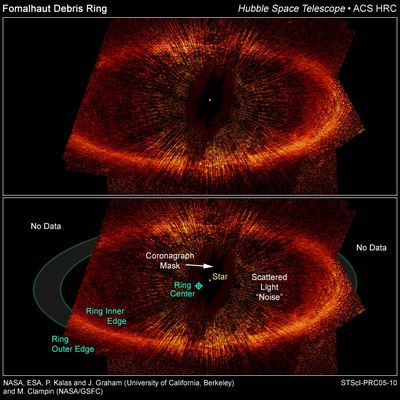

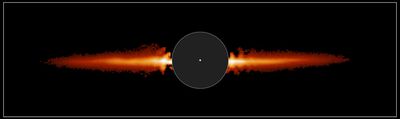

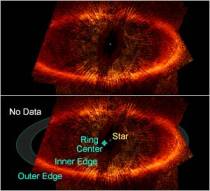

☆みなみのうお座の一等星「フォーマルハウト」には、ダストリングの存在が知られている。2005年6月には、ハッブル宇宙望遠鏡によるリングの可視光画像がリリースされたことも思い起こされる。リングが楕円、かつ縁がシャープであること、そしてフォーマルハウト自身がリングの中心からずれていることより、大型惑星の存在可能性が指摘されてきた。

(下・この画像は可視光で撮影されたもので、恒星の周囲を取り巻くリングが可視光で捉えられたのは初。中心に輝くフォーマルハウトからリングまでの距離は約133天文単位(1天文単位は地球〜太陽間の距離)であり、これは太陽から冥王星までの距離の約4倍に匹敵する。)

(このようなシャープなリングの存在、また、リングの中心(Ring

Center)が恒星(Star)の位置とずれていることは、恒星の周囲を公転する惑星が最低1個は存在する有力な証拠と考えられている。)

「なぜリングがオフセンターなのか、知りたいのです」と語るのは、ロチェスターのアリス・キーレン女史。女史はダストリングと系外惑星の形成に関する研究の第一人者であり、フォーマルハウトも注目すべき対象のひとつとして研究を続けている。

キーレン女史の研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡により得られた最新の観測データを分析し、上述の問題点を説明しようと試みている。最新の分析では、海王星程度の惑星が楕円軌道を描いて公転していると設定すると、現在見る姿に近いそれとなることが明らかになったという。

ただ、惑星軌道が楕円を描くというのは興味深い。ダスト円盤の中で形成される惑星は、ほぼ円に近い軌道を描くのが一般的と考えられているからだ。「何かが惑星の軌道を大きくずらしたのでしょう」と女史は言い、軌道が楕円になった原因を現在検討しているとのこと。

論文が「マンスリー・ノーティス・ロイヤル・アストロノミカル・ソサイエティー」(MNRAS)最新号に記載されている。詳しくはこちらへ【University of Rochester

06.11】

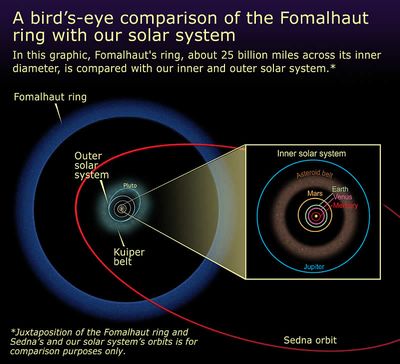

下は、フォーマルハウトのリングと我々の太陽系を重ねて比較した模式図。フォーマルハウトリングは、太陽系のカイパーベルトよりも遙かに外側に位置している。

<追加情報 05.31. 2007>

☆英ローウェル天文台の「Trans-atlantic

Exoplanet

Survey」を運用する研究者を中心とした研究チームは、僅か31時間で主星を公転する系外惑星を発見した。系外惑星は230を超える数が発見されているが、公転周期が1日と7時間というのは最短の部類に入る。

☆英ローウェル天文台の「Trans-atlantic

Exoplanet

Survey」を運用する研究者を中心とした研究チームは、僅か31時間で主星を公転する系外惑星を発見した。系外惑星は230を超える数が発見されているが、公転周期が1日と7時間というのは最短の部類に入る。

「Trans-atlantic

Exoplanet

Survey」は、ローウェル、カナリー諸島およびパロマー山に置かれた小型望遠鏡による自動サーベイ。「TrES-3」と符号の付けられた今回の対象は、ローウェルの望遠鏡が最初に検出した。検出は典型的な「トランジット法」であり、2006年から今年にかけて観測が行われた。トランジットによる主星の減光は、約2.5%であるという。

主星は「GSC03089−00929」と符号の付けられたヘルクレス座の恒星で、太陽とほぼ同じ程度の質量(0.9倍)と表面温度(5720ケルビン)を有する。「TrES-3」は主星に近接しているため、その表面温度は1500ケルビンに達すると見られている。この惑星は木星質量の約2倍のガス惑星で、いわゆるホット・ジュピターの類。

この系外惑星は主星からの距離が0.02天文単位(太陽・水星間の20分の1!)と極めて近いため、主星から吹き出す恒星風の影響も強いなど、惑星自体やその軌道の変化を探るには好都合の対象であると彼らは指摘している。

詳しくはこちらへ【Lowell Observatory 05.31】

<追加情報 05.23. 2007>

☆ジェットを放出するのは、何も連星ブラックホールや活動銀河だけではなさそうです…

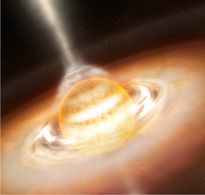

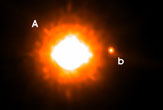

「2MASS1207-3932」と符号の付けられた天体は、質量が木星の24倍程度の褐色矮星である。その脇に木星の5倍程度の質量の系外惑星を従えており、この惑星は初めて撮影に成功したそれとしても知られている。

このほど、褐色矮星の方に新発見があった。ジェットを吹き出しているのだ。

この褐色矮星は精力的な観測が続けられ、その周囲に円盤を形成していることが判明していた。形成途中にある若い恒星が周囲に円盤を持つのはよく知られているが、まさにそのような感じである(左画像・明るい方が褐色矮星で、赤い方が上述の惑星)。

ところが欧州南天文台(ESO)で観測を続けてきた研究チームは、先頃、この矮星が円盤のみならず、ジェットも有していることを確認した(右上・想像図)。

「若い巨大惑星も(ごく一般的に)質量放出と関わっている可能性があるという期待を抱かせるような、じれったい観測結果です」と語るのは、論文筆頭著者のエンマ・ヘラン氏。

同チームは以前もジェットを吹いていると見られる褐色矮星を確認しているが、今回は更に低質量の矮星であった。詳しくはこちらへ【ESO 05.23】

<追加情報 05.09. 2007>

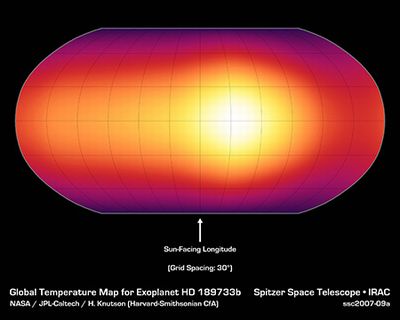

☆観測技術の発達により、太陽系以外の惑星系が続々と見つかっている。そのような惑星系を構成する惑星は「系外惑星」と呼ばれ、その数200を超えるが、このほど初めて、系外惑星の温度分布を得ることにハーバード・スミソニアン宇宙センターの研究者らが成功した。論文が「ネーチャー」誌5月9日号に記載された。

☆観測技術の発達により、太陽系以外の惑星系が続々と見つかっている。そのような惑星系を構成する惑星は「系外惑星」と呼ばれ、その数200を超えるが、このほど初めて、系外惑星の温度分布を得ることにハーバード・スミソニアン宇宙センターの研究者らが成功した。論文が「ネーチャー」誌5月9日号に記載された。

論文では2組の研究チームによる成果が報告されており、一組は「HD

189733b」と符号の付けられた系外惑星を、もう一組は「HD

149026b」という系外惑星を詳しく調べた。観測にはNASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡が用いられた。

「我々は地球から60光年の距離にある系外惑星の表面温度の分布を描き出したのです」と語るのは、同センターのヘザー・ナトソン氏。氏は「HD

189733b」を担当する筆頭著者である。

この2惑星は「ホット・ジュピター」と呼ばれるもので、主星の近傍を公転するガス惑星である。系外惑星の中で約50個がこのカテゴリーに属するもの。いくつかについては最近、トランジット法を応用することでその大気の属性が明らかになりつつある。

「HD

189733b」はこぎつね座の方向・60光年の距離にあり、現在のところ、主星との距離が最も近い系外惑星。主星の周囲を僅か2.2日で公転する上、地球と月の関係と同様、強い潮汐力により同じ面を主星に向けたままの状態を維持していると考えられている。

地球から見ると、この惑星が主星の手前や向こう側を走っていくように見える。したがって刻々と観測することで、この惑星のほぼ全面を見ることができるのだ。

研究チームはスピッツアによる赤外線観測で、この惑星の温度分布を調べた。その結果、常に主星に向いた側(昼側)とその逆の側(夜側)の温度は大体一定であることがわかったという。夜側は650℃であるのに対し、昼側は930℃であるという。昼側は常に放射にさらされる一方、夜側は決して直接放射を浴びないのに温度が極端に違わない理由としては、その大気の運動による熱輸送が深く関係しているのは間違いなさそうである。推定される大気速度は時速9600kmといい、これは地球のジェット気流(時速322km程度)の約30倍に達する。

大気の運動も含め、その熱収支のメカニズムも今後解明されるべき問題の1つだ。

一方、「HD

189733b」は主星を真上に見るポイントから東へ30度のところに、温度の高い領域が存在するのが明らかとなった。このことは、大気が東向きに運動していることを示唆していると考えられている。

(下・その温度分布マップで、東西南北は世界地図と合わせてある。中央部が主星を正面に受けるポイントで、それから東へ30度の領域が高温である。)

また、もうひとつの系外惑星「HD

149026b」はヘルクレス座の方向・256光年のところにあり、観測の結果、表面温度が2038℃に達することが判明した。これは系外惑星の中では最も高温で、低質量恒星のそれをも上回る。

「この惑星は宇宙に浮かぶ石炭のかけらのようなものです」と語るのは、論文筆頭著者のジョセフ・ハリントン氏。この惑星の温度は高すぎるため、かえって熱が広がらないと氏のチームは考えている。つまり昼側は高温であり、夜側はだいぶ温度が低いということで、イメージとしては石炭の半分が燃焼しているような状態だ。

この系外惑星は土星ほどの大きさで、質量は地球の70ないし90倍と見られている。主星を約2.9日で公転する。

加えて、この惑星のアルベド(反射率)は恐らくだいぶ小さいと研究チームは考えている。つまり、入ってきた放射の大半を吸収するということである。見た目も恐らく、最も暗く見える系外惑星ではないかという(右・想像図)。

加えて、この惑星のアルベド(反射率)は恐らくだいぶ小さいと研究チームは考えている。つまり、入ってきた放射の大半を吸収するということである。見た目も恐らく、最も暗く見える系外惑星ではないかという(右・想像図)。

このような環境になった1つの理由として、この惑星がチタンやバナジウムといった、放射を非常によく吸収する物質を大量に含んでいる可能性が指摘されている。また、主星が重元素を多く含んでいるということとの関連性も指摘されている。

詳しくはこちらやこちらへ【NASA/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

05.09】

<追加情報 05.03. 2007>

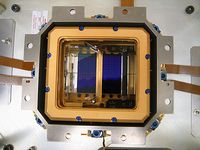

☆欧州宇宙機構(ESA)の系外惑星探査衛星「コロー」が、稼働以来初めて系外惑星を発見した。観測データの精度は予想を上回るもので、今後、地球サイズの系外惑星の発見も期待されている。

「コロー」(COROT)はフランス国立宇宙研究センター(CNES)が中心となって開発した宇宙望遠鏡衛星で、昨年12月27日にソユーズロケットで打ち上げられた。直径30cmの鏡(左下)を搭載し、現在広く行われている「トランジット法」で系外惑星発見に挑む。鏡の焦点には2タイプの画像センサー(右下)が備わっており、一方では系外惑星による減光を、もう一方では光の微かな揺らぎを通して「星震」と呼ばれる現象を検出、恒星内部の構造にも迫る。

これまで発見されている系外惑星は殆どが木星型、すなわち巨大ガス惑星。コローミッションは大気の影響を受けない宇宙望遠鏡でより高感度な観測を行い、小さい地球型惑星の発見を目指している。しかも、星野の限られた範囲を継続的に観測し続けることになっており、これにより発見確率が上がるものと期待されている。

コローにより発見された系外惑星には現在「COROT-Exo-1b」と符号が付けられている。大きさは木星の約1.78倍であり、我々の太陽と似た恒星の周囲を約1.5日で公転している、「ホット・ジュピター」である。場所はいっかくじゅう座の方向、1500光年。地上望遠鏡による追観測により、質量が木星の1.3倍と判明している(左下・トランジット法の原理。右下・実際に観測された光度曲線。)

また、観測データの精度が予想を遙かに上回るもので、ミッションチームを驚かせている。この発見では僅か0.03%の誤差が達成されたといい、今後、様々な誤差の要因に基づきそれらを排除していくと、最終的には10万分の5程度に収まると期待されている。今後、精度は10万分の2,3程度が達成できるものとされている。

このことは、地球サイズの小さい系外惑星が観測に引っかかることを意味しており、当初の目的達成へ大きく近づいたと言える。詳しくはこちらへ【ESA 05.03】

<追加情報 05.02. 2007>

☆ハーバード・スミソニアン宇宙物理学センターの研究チームが、これまで見つかった中では最も重い系外惑星を発見した。「HAT-P-2b」と符号の付けられたこの惑星は、木星の8倍の質量を有している一方、その強い重力のため、サイズは木星より僅かに大きい程度という。

この系外惑星は、地球から約440光年、ヘルクレス座の「HD

147506」という8.7等星の恒星に存在しており、他の殆どの系外惑星と同様のガス惑星である。

特徴的なのは、それが細長い楕円軌道を描いていることだ。そのつぶれ具合は長径と短径の比が2倍になるもので、太陽系で例えて言えば、近日点は水星軌道付近で、遠日点は火星付近になる。このため、中心星に近いときはものすごい高温になるが、遠日点では冷却される…これを5.63日で繰り返す。

「この惑星は他のものと異なる特徴ですので、当初は我々のミスだろうと思いましたよ。しかしこれは確かに、惑星なんです」と語るのは研究チームの一員であるガスパー・バコス氏。中心星に近いところを公転する系外惑星は、これまでに見つかっているものは全てほぼ円軌道に近いものであった。一般に、中心星近傍を公転する天体の軌道はそれほどつぶれない。

中心星はFタイプの恒星で、我々の太陽の約2倍の大きさを持つ。そしてその奇妙な惑星は、我々から見て中心星の正面を横切るような軌道を描いている。そしてそれが正面を横切るときに見られる中心星の減光よりサイズを測ることができ、また、中心星のふらつきを観測することで質量を知ることができる。

なお、これまで見つかっているこのような惑星は「ホット・ジュピター」と呼ばれる類であるが、「HAT-P-2b」はちょっと違う。確かにガス惑星ではあるが、密度が地球とほぼ同じなのだ。「あと50%質量が重ければ、核融合反応を起こしていたでしょう」と語るのは、チームの一員、ディミタール・サゼロフ氏。

軌道が強い楕円を描いたものであることから、まだ未知の、別の惑星が存在するものと考えられている。今のところその証拠は見つかっていないが、可能性をゼロとは考えてないという。詳しくはこちらへ【Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics 05.02】

<追加情報 04.27. 2007>

☆日本最大の反射望遠鏡「なゆた」(口径2メートル)がある兵庫県佐用町、県立西はりま天文台で26日夜、宇宙人のいる惑星を探す調査が始まった。

ヨーロッパ南天天文台(チリ)の研究チームが、地球型生物が住める可能性がある太陽系外の惑星を初めて発見したことを受けて、チャレンジする。

「なゆた」に光の色を分析する観測器を設置。約20光年離れた惑星から届く光をパソコンで分析する。赤や青、黄など7色の光が、不規則に点滅したり、特定の色が強く光ったりすれば、「人為的なレーザー光」とみられ、知的生命体が存在する可能性が高いと判断できるという。

同天文台の鳴沢真也主任研究員は、「可能性は宇宙のように無限にある」と画面に目を凝らした。【読売

04.27】

<追加情報 04.25. 2007>

☆スイス、フランス、ポルトガルの国際合同研究チームは、半径が地球の1.5倍・質量が5倍程度の系外惑星を発見した。これまで200を超える系外惑星が見つかっているが、地球の大きさに最も近いものはこれが初めてである。

ジュネーブ天文台のステファン・アドレー氏率いる研究チームは、欧州南天文台(ESO)の3.6m望遠鏡(チリ)で質量が太陽の3分の1しかない赤色矮星「Gliese

581」の観測を行った。この天体には既に海王星クラスの惑星「Gliese

581b」の存在が判明しているが、このほど観測チームは半径が地球の1.5倍・質量が5倍の惑星「Gliese

581c」の存在を確認し、その上更に、地球質量の8倍のもの「Gliese

581d」が存在する可能性が高いという。

ただし、今回発見された惑星「Gliese

581c」は、主星の周囲を僅か13日で公転する。主星との距離が太陽−地球間の14分の1しかないのだ。

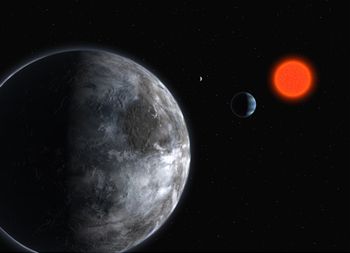

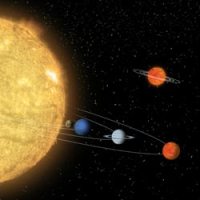

(下はこの惑星系の想像図。既に見つかっていた「Gliese

581b」は主星に非常に近いところを僅か5日で公転し、予想される「Gliese

581d」は85日で公転していると見られている。我々の太陽系と比べると非常に異質である。)

ところで、生命存在の可能性があるのは地球のような岩石惑星(地球型惑星)と考えられているが、これまでに見つかっている系外惑星の殆どは木星のようなガス惑星である。地球よりも質量の大きい地球型惑星はいくつか見つかっており、それらは「スーパーアース」と呼ばれているが、どれも地球の数倍〜10倍前後の質量を有するものであった。

恒星の周辺における生命誕生可能領域(水が液体で存在できる領域)を「ハビタブル・ゾーン」といい、我々の太陽系の場合、それは地球の公転軌道付近になる。「Gliese

581c」は主星に非常に近い所を公転しているが、主星の温度が低いため、奇しくもその軌道付近がハビタブル・ゾーンに相当するという。

ハビタブル・ゾーンに存在する地球型惑星が見つかったことは、注目に値する。「我々はこのスーパーアースの表面温度が0℃〜40℃の間であろうと考えています。この温度は水が液体で存在する温度です。しかも、そのサイズからして、地球のような岩石惑星でしょう」とアドレー氏は語る。

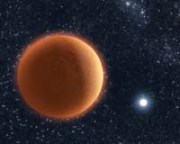

ちなみに「Gliese

581」は、てんびん座の方向、20.5光年の距離にある赤色矮星で、太陽の50分の1程度の輝きしか無い(右)。赤色矮星は我々の銀河で最も多く存在する部類であり、地球近傍の100個の恒星のうち、このタイプは80を数える。

ちなみに「Gliese

581」は、てんびん座の方向、20.5光年の距離にある赤色矮星で、太陽の50分の1程度の輝きしか無い(右)。赤色矮星は我々の銀河で最も多く存在する部類であり、地球近傍の100個の恒星のうち、このタイプは80を数える。

観測では、恒星の視線速度の精密測定が行われた。恒星が惑星を従えている場合、“ふらつく”ことが知られている。そのふらつきを捉えることで、逆に惑星系の存在とその特徴を推察することができる。

「この天体は、系外惑星における生命誕生を考える上で、今後重要な対象となるでしょう」と、研究チームは語っている。詳しくはこちらへ

<追加情報 04.13. 2007>

☆強烈な放射を放つ高温星の周辺に広がる“危険地帯”の具体的な範囲が、初めて明らかとなった。

☆強烈な放射を放つ高温星の周辺に広がる“危険地帯”の具体的な範囲が、初めて明らかとなった。

アリゾナ大学のゾルタン・バログ氏を中心とした研究チームは「Oタイプ」の高温星とその周辺を赤外線宇宙望遠鏡「スピッツア」で観測、惑星系の形成が困難な範囲の見積もりを行った。スペクトル型が「Oタイプ」の恒星は高温であり、周辺に強烈な紫外線や恒星風を吹き付けている。近傍では惑星系の形成は困難とされているが、具体的な“危険地帯”の範囲が見積もられたことはなかった。

結論として、恒星から1.6光年以内の範囲では惑星の形成は困難という。

惑星は一般に、恒星が誕生時から従える星周円盤の中で形成される。星周円盤の中でダストやガスが惑星の形になるまでは数百万年を要すると考えられており、その間は安定した環境である必要がある。当然、それを乱す外部からの影響があれば、惑星系の形成は難しくなる。

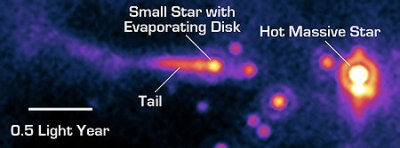

ところで、バログ氏らの研究チームは昨年も関連の調査結果を発表している。「Oタイプ」の恒星が放つ紫外線で、近隣の恒星が持つガス円盤を吹き飛ばす様だった。

(下は波長24ミクロン観測で得られたその映像。右にあるのが高温星で、その左側にある太陽程度の恒星から尾状(Tail)に伸びているが、蒸発(光蒸発)し吹き飛ばされているガス円盤。この様は、太陽に近づいた彗星に似ている。詳細はこちら)

今回チームが発表したのは、より体系的な調査に基づくもの。彼らはいっかくじゅう座の方向、地球から5200光年の距離にある「バラ星雲」の中の1000個の恒星を観測、星周円盤の捜索を行った。それらは太陽の10分の1〜5倍の質量を有する、年齢200〜300万年程の恒星で、全て「Oタイプ」恒星の近傍に位置するもの。

(下は赤外線で見たバラ星雲。アマチュア天体写真家にも人気の対象で、中心に高温星が集まっている。)

それによると、高温星から1.6光年以上離れたところの恒星の約45%には星周円盤が存在し、この割合は、他の(高温星が近くにない普通の)環境における値とほぼ等しい。ところが1.6光年以内ではその値が27%になり、高温星に近くなるほど低下していくことが明らかになった。しかもこの危険地帯では、高温星との距離が2分の1になると、円盤の蒸発速度が2倍になるという。

(下は中心部の拡大で、観測波長によって色分けされている。5個の高温星の周辺に丸く描かれているのが“危険地帯”。高温星から放たれる放射によって吹き飛ばされたダストが緑で着色された部分で、その外側に温度が下がったダスト(赤)が続く。)

「恒星は常に動き回っています。もし危険地帯に長く留まっていれば、惑星系は恐らく形成されないでしょう」とバログ氏は言う。

惑星系研究者の中には、我々の太陽は高温星にさらされるような過酷な環境で誕生したと考える者もいる。もしそうであるとしたら、幸運なことに、我々の太陽にはそこを逃げ出すだけの充分な時間があったのだろう。

論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌5月20日号に記載される予定。詳しくはこちらへ【Spitzer 04.18】

<追加情報 04.10. 2007>

☆今年2月、系外惑星としては初めてそのスペクトルが検出された「HD209458b」に関して、その大気中に水蒸気が存在する可能性が高いことが指摘された。これは英ローウェル天文台のトラビス・バーマン氏の研究によるもの。

☆今年2月、系外惑星としては初めてそのスペクトルが検出された「HD209458b」に関して、その大気中に水蒸気が存在する可能性が高いことが指摘された。これは英ローウェル天文台のトラビス・バーマン氏の研究によるもの。

同氏はこれまでに発表されているハッブル宇宙望遠鏡による観測と新たな理論モデルから、水蒸気の吸収線の存在を強く示唆するデータを見出したという。「我々は今や、系外惑星の大気中に水蒸気が存在することを把握しています。そして、他の系外惑星にも水蒸気が含まれていると信じるに足る証拠を持っています。」と同氏は語る。

水蒸気は、現在確認されている系外惑星の殆ど全てに存在するものとこれまで考えられてきた。だがそれらは主星に極めて近い軌道を描いて周回しており、検出は困難だった。

しかし「HD209458b」は地球から見て主星の正面を横切る軌道を描いているため、スペクトルの引き算を行うことでそのスペクトルを検出することが可能である(詳細は2月の発表を参照・こちらです)。水蒸気の検出に関しては、赤外線スペクトルに見られるその特徴を検出する新しい手法を開発し、適用することで可能となった。

現在、論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌に受理されている段階とのこと。詳しくはこちらへ【Lowell Observatory 04.10】

<追加情報 03.29. 2007>

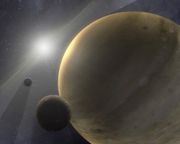

☆アリゾナ大学のデビッド・トリリング氏らの研究チームは、赤外線宇宙望遠鏡「スピッツア」による観測で、ダスト円盤に囲まれた連星系の存在を確認した。「アストロフィジカル・ジャーナル」4月1日号に論文が記載される。

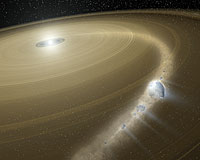

ダスト円盤は惑星系の存在を連想させるが、もし惑星が存在するならそこは、映画「スター・ウォーズ」で描かれるような(右)、二重太陽が沈む世界と言える。

ダスト円盤は惑星系の存在を連想させるが、もし惑星が存在するならそこは、映画「スター・ウォーズ」で描かれるような(右)、二重太陽が沈む世界と言える。

宇宙には我々の太陽のような単独恒星は少数派で、半数以上が連星系を成している。「連星系が惑星系を有することに、なんの困難もないことを意味しています」と語るのは、トリリング氏。SFで描かれる世界は、実はありふれたものなのかも知れない。

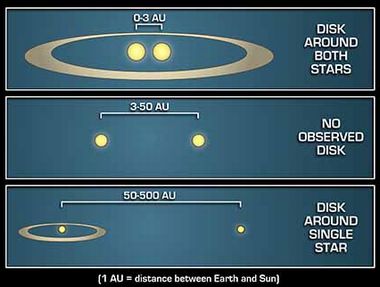

これまで、恒星が連星系の場合は両者が1000天文単位(1天文単位は地球・太陽間距離)も離れたような場合で惑星系が形成されると考えられてきた。既に200を超える系外惑星が発見されているが、そのうち50がこのようなタイプの連星系に存在する。

だが彼らは、500天文単位以下の間隔の連星系を観測、ダスト円盤の存在を追った。ダスト円盤とは岩石の材料となるケイ素などの元素を含んだ円盤のことで、そのような円盤中で惑星が形成されると考えられている。

このような連星系に惑星が存在するとはかつては考えられなかった。だが近年、そうでもないケースが見つかりつつあり(こちら)、彼らは偏見抜きの集中サーベイを行ったのだ。

サーベイは、地球から50〜200光年の範囲に散らばる69の連星系に行われた。これらは我々の“中年”太陽より若く、質量も大きいものばかりで、このうち約4割が円盤を有していることが判明したという。

この数値は単独恒星に円盤が存在する割合よりやや大きい程度。これはつまり、連星系であっても、単独恒星の場合と同様にダスト円盤を持ちうることを意味している。

しかも驚くべき事に、それらの約6割が近接な連星系。恒星どうしの間隔は高々3天文単位といい、円盤は両者を囲むような格好で存在するという。

(下は恒星の間隔の違いによる分類。3〜50天文単位のセパレーションでは円盤は見出されず、50〜500天文単位では片方の恒星に円盤が観測された。)

「近接な連星ほど円盤を持つことがわかり、とても驚いています」とトリリング氏は語ってる。詳しくはこちらへ【Spitzer 03.29】

<追加情報 03.23. 2007>

☆国立天文台、神戸大、東海大、東工大などの研究グループは、おうし座の散開星団「ヒアデス」にある巨星に、系外惑星を発見した。これまでに約200個の太陽系外惑星が見つかっているが、散開星団での発見は初。詳しくはこちらへ【国立天文台 03.27】

<追加情報 02.21. 2007>

☆現在までに200個以上発見されている系外惑星。このほどNASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡により、2つの系外惑星のスペクトルを検出することに成功した。系外惑星そのもののスペクトルを検出したのは初めてのことで、惑星の組成の研究に大きな一歩を踏み出した。

これらはペガサス座にある「HD 209458b」とこぎつね座にある「HD

189733b」の2つ。共に主星(中心恒星)の近傍を周回するガス惑星で、「ホット・ジュピター」と呼ばれる類のもの。木星のようにガス惑星ではあるが、軌道が主星のすぐ傍であるため、強烈な放射で高温になっている故、このような呼ばれ方をしている。

これらはペガサス座にある「HD 209458b」とこぎつね座にある「HD

189733b」の2つ。共に主星(中心恒星)の近傍を周回するガス惑星で、「ホット・ジュピター」と呼ばれる類のもの。木星のようにガス惑星ではあるが、軌道が主星のすぐ傍であるため、強烈な放射で高温になっている故、このような呼ばれ方をしている。

スペクトルの分析によると、両惑星は当初の予想以上に乾燥しダストの雲が多いことが判明した。これまでの理論では、「ホット・ジュピター」の大気中には水が多く含まれると予測されていたが、今回の観測結果はそれを完全に覆すものだった。研究チームは、「水は、ぶ厚い大気の奥深くに隠されている可能性もあるかも知れない」と考えている。

大気は恐らくダストで埋め尽くされていると見られている。「HD

209458b」のデータからケイ素の存在が考えられ、このことは、同惑星の大気はダストの雲でびっしり覆われている可能性があることを意味している。「水蒸気という形での水の検出は不可能です。恐らくきっと、ダストの雲によって隠されているに違いありません」と語るのは、研究チームの一員でNASAゴダード宇宙センターのジェレミー・リチャードソン博士。同博士は「ネーチャー」誌今月22日号に記載される「HD

209458b」スペクトル検出報告の論文筆頭著者。なおこれとは別、JPLのマーク・スウェイン博士率いるチームも同天体の観測を行い、論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌レターズに受理されているという。

一方、スピッツア赤外線宇宙望遠鏡研究センターのカール・グリルマー博士率いる研究チームは「HD

189733b」の観測報告を「アストロフィジカル・ジャーナル」誌レターズに投稿、まもなく記載される予定。

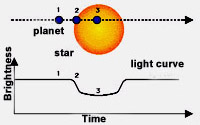

観測チームらは、「トランジット法」を用いて観測を行った。トランジット法は系外惑星そのものを見つける方法でもあるが、この原理を利用し、惑星単体のスペクトルを引き抜くことに成功したのである。

(下は、その原理。惑星と主星の混じったスペクトルから、惑星が向こう側へ隠れた際に得られる主星のみのスペクトルを引き算すると、惑星のスペクトルが得られる。)

200を超える系外惑星のうち、14個が主星の正面を横切る軌道を描いている。このうち、「HD 209458b」「HD

189733b」の2つに加え、さらに3つがスペクトル検出可能候補に挙がっている。また、今回報告された2星の更なる観測と分析は、系外惑星の研究をより推し進めることになると期待されている。詳しくはこちらへ【Spitzer 02.21】

<追加情報 02.12. 2007>

☆アマチュア天文写真家の間でも人気の高いNGC7293、通称「らせん星雲」。星雲の中心には白色矮星が座っているが、この“死んだ星”の周囲に彗星起源と考えられるダストの円盤が存在するのが、NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡による観測で明らかとなった。

(みずがめ座・地球から700光年の場所にある「らせん星雲」。スピッツアによる赤外線波長域で得られたデータを基に作成された擬似カラー画像。可視光で観測した姿はこちら。)

太陽程度の質量を有する恒星は、その末期に膨張、巨星へと進化する。その後、外層ガスが剥がれ始め、最終的には“燃えかす”とも言える芯がむき出しとなり、ガスがその周囲を取り囲む形へと移行する。らせん星雲はその典型のひとつであり、またその美しさから、アマチュア写真家の間でも数多くの撮影が行われてきた。

ちょっと前までは、このような“死んだ星”の周辺に、新たなダストの円盤が存在するとは考えられなかった。誕生直後の恒星の周辺に存在するそれはよく見つかっている。加えて、恒星が主系列星の時に従えていた惑星系も、恒星の終焉と運命を共にすると考えられてきた。

だが、近年急速に発達する観測技術は、その常識を覆しつつある。例えば超巨星の周辺や、白色矮星の周辺にダスト円盤が発見されているのだ。

今回発見された「らせん星雲」の白色矮星のケースは、昨年1月に発表された別のケースに似ている。これは「G29-38」と符号がつけられた白色矮星で、その周辺に、彗星起源と考えられるダスト円盤の存在が確認されたのである(詳細はこちら)。ただしこの円盤は、白色矮星のごく近傍に存在している。

惑星系で、恒星に近い内惑星は巨星化と共に飲み込まれると考えられているが、遠方の外惑星は生き残るとされる。更に遠い環境には彗星の“素”も残され、「G29-38」の場合、それが白色矮星に近づくことで破壊され、ダストが円盤が形成されたというシナリオが提唱されている。

なお、彗星は、太陽系で言うなら冥王星の外の「カイパーベルト」、さらにはその外の、太陽系を取り囲む「オールトの雲」と呼ばれる地帯を起源とする。

ところで、これまでも長年にわたり、らせん星雲の中心は観測が行われてきたが、ダストの存在は認められなかった。だが、アリゾナ大学のケイト・スー女史らの研究チームはスピッツア宇宙望遠鏡による観測で、ダストの存在確認に成功したのである。しかもその円盤は、かなり遠方に存在するものだった。

スー女史らは最初にダストのデータを見たとき非常に驚いたという。筋で考えるなら、巨星の膨張とガス拡散に伴い、外環境も吹き飛ばされてしまうのが普通だからだ。女史らは更に詳細に調べた後、確かにダスト円盤が存在するという結論に至った。

円盤は35〜150天文単位の間に広がっているという。これは太陽系に当てはめると、冥王星が約40天文単位の距離であるので、まさに「カイパーベルト」に相当する領域になる。

女史らは、元々我々の太陽系に見られる彗星のように恒星を周回していたそれが、恒星膨張と共に外へ押し飛ばされたのだろうと考えている。詳しくはこちらへ【Chandra 02.12】

<追加情報 01.31. 2007>

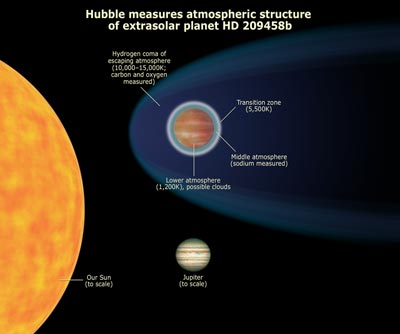

☆地球から150光年の距離に存在する系外惑星の大気組成が、ハッブル宇宙望遠鏡により得られたデータで明らかになった。太陽系以外の惑星系を構成する惑星、すなわち「系外惑星」は2月1日現在209個が発見されているが、大気組成が明らかになったのは初めてのことである。

☆地球から150光年の距離に存在する系外惑星の大気組成が、ハッブル宇宙望遠鏡により得られたデータで明らかになった。太陽系以外の惑星系を構成する惑星、すなわち「系外惑星」は2月1日現在209個が発見されているが、大気組成が明らかになったのは初めてのことである。

この系外惑星はペガサス座に存在する「HD

209458b」というもので、「HD

209458」と符号がつけられた恒星の周囲を周回している。1999年に発見されて以来、最も観測が行われてきた系外惑星であり、木星のような巨大ガス惑星であることがわかっているが、これは今日まで発見されてきた系外惑星の殆ど全てに共通する特徴でもある。

この惑星の姿は、地上の望遠鏡はおろか、ハッブルをもってさえも分離して見ることができない。発見は、惑星が恒星の目の前を横切る際の光度変化を捉える「トランジット法」と呼ばれる方法でなされた。

この恒星は我々の太陽に近いタイプの恒星であるが、しかし、その惑星系は太陽系とは似ても似つかない。恒星と惑星との距離は非常に近く、僅か3日半で公転する。我々の太陽系で、太陽に最も近い惑星は水星であるが、「HD

209458b」とその恒星との距離はその10分の1しかない。そのため大気上層は強い放射にさらされ高温になっており、外部に吹き飛ばされていると考えられている。

それ故このような惑星は「ホット・ジュピター」とも呼ばれており、発見されている系外惑星の約1割を占めている。

「我々の研究で、この惑星の大気層には温度が1000Kから15000Kに急上昇する転移層が存在することがわかりました。これは、太陽の表面温度(6000K)よりも高いのです」と語るのは、研究チームを率いるアリゾナ大学のジルダ・バレスター女史。

研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡によって得られた同惑星系のスペクトル変化に着目した。惑星が恒星の目の前を通過中に観測されたスペクトルから、惑星が恒星から離れている時に得られたスペクトルを引き算することで、惑星のスペクトルを得ることができる。

チームは注意深くこの作業を行い、数値計算モデルを作り上げた結果、惑星上層から高度8500km付近より厚さ1000km、温度5000Kの高温電離水素層の存在が判明、さらにその上では温度が10000Kに急上昇していることが示されたという。

また、最外層からは毎秒10000トンに達する高温ガスが流れ出しているという。

(上・ハッブルによるスペクトルと、それを説明するために推定されるモデル。大気下層は1200Kの“低温”で、その上部にナトリウムを含むとされる中層が広がっている。さらにその上部が転移層であり、温度5500Kで、その上部に希薄な外層が広がり、温度は10000〜15000Kに達している。また、吹き飛ばされたガスが彗星の尾のようになびいている。)

関連論文が「ネーチャー」誌2月1日号に記載されている。詳しくはこちらへ【Hubble News Center 01.31】

<追加情報 01.24. 2007>

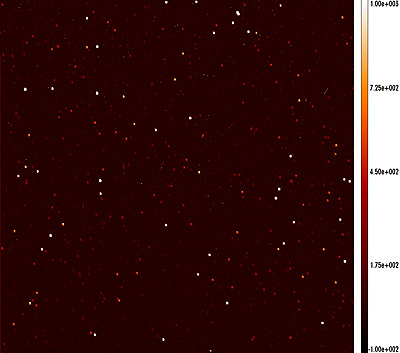

☆今月17日から18日にかけて、ESAの系外惑星探査衛星「コロー」の望遠鏡カバーが展開され、ファーストライトの撮影を実行、成功した(下)。星野はいっかくじゅう座である。

「コロー」は昨年12月27日にソユーズロケットで打ち上げられた、地球型の系外惑星探査に特化した宇宙望遠鏡衛星。30cmの鏡を搭載し、現在広く行われている「トランジット法」で探査に挑む。

これまで発見されている系外惑星は殆どが木星型、すなわち巨大ガス惑星。コローミッションは大気の影響を受けない宇宙望遠鏡でより高感度な観測を行い、小さい地球型惑星の発見を目指している。

本格的観測は2月から開始される。詳しくはこちらへ【ESA 01.24】

<追加情報 01.15. 2007>

☆アリゾナ大学の研究者たちによる最新の観測によると、木星や土星のような巨大ガス惑星は、中心恒星が形作られてまもなくすぐに形成されたことを示すデータが検出されたという。

☆アリゾナ大学の研究者たちによる最新の観測によると、木星や土星のような巨大ガス惑星は、中心恒星が形作られてまもなくすぐに形成されたことを示すデータが検出されたという。

同大学のイラリア・パスカッチ女史が率いる研究チームは、太陽サイズで年齢が300〜3000万年の恒星を15個、スピッツア赤外線宇宙望遠鏡を用いて観測した。特に、太陽系に当てはめると地球から木星軌道に相当する領域の赤外線観測を行ったという。一方、これに加えて、アリゾナ大学電波天文台の10mサブミリ波望遠鏡(下)により、各天体の外縁(太陽系で言えば、土星軌道より外)の電波観測を実行したという。

その結果、恒星の誕生から1000万年以内に巨大ガス惑星が形成されるか、もしくは、その系には全く形成されないかのどちらかになることを示すデータが得られたとのこと。

対象とした全ての恒星に関し、それらの周辺に漂うガスは木星質量の1割にも満たなかったという。「巨大ガス惑星は既に形成されてしまっているか、もしくは今後も形成されることは無いか、のどちらかでしょう。」と、チームの一員は語る。.

また、惑星系初期に存在するガスは、岩石質の“地球型惑星”の軌道を円軌道に整える上でも重要な存在である。ところが調査対象の多くは、そのような作用に充分な量のガスを既に有していないことも明らかになったという。したがって、仮に地球型惑星が存在し、しかも離心率の大きい楕円軌道であったとしても、それは修正されることはない。これはつまり、生命の存在にとってはかなり厳しい環境であろう事が推測される。

論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌06年11月号に記載され、また、先週シアトルで開かれた米国天文学会でも発表された。詳しくはこちらへ【Univ. of Arizona】

<追加情報 01.07. 2007>

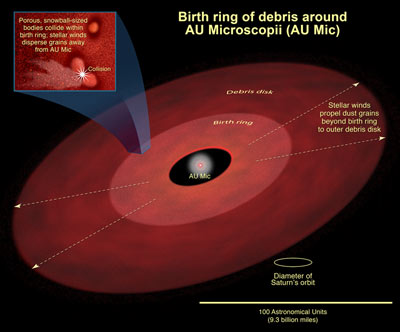

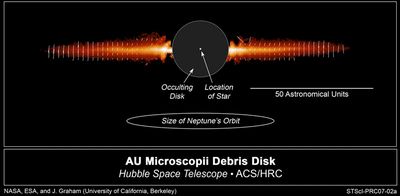

☆下は、NASAのハッブル宇宙望遠鏡の観測で浮き上がった、恒星「けんびきょう座AU」の周辺を取り巻くダスト円盤(星周円盤)。このような観測は、惑星系誕生のメカニズムに関する知見を深くする情報となる。

この「けんびきょう座AU」は太陽より小さい赤色矮星で、地球から約32光年の距離にある。年齢1200万程度の若い恒星で、まだ周囲にダストが取り巻いている。ただこのダストは通常の星周円盤のそれとは異なり、粒が10倍ほど大きい。サラサラ、というよりも雪のような“フワフワ”と表現した方がよいだろう。

この粒子は、もっと大きな、雪の塊サイズの塊がぶつかり合って生じた可能性を示唆している。この雪塊は“バース・リング”(birth

ring)と表現される領域に存在すると考えられている。このバース・リングの仮定は、2005年、惑星科学者Linda StrubbeおよびEugene

Chiangによって提唱されたものである。

計算によると、この恒星の場合、バース・リングは63億キロから80億キロの幅に広がっているとみられ、ここでは大きな塊が衝突、粉砕し、生じた粒子が恒星風で遠方へ吹き飛ばされていると考えられている。

(下はその模式図。2色で塗り分けられたリングのうち、内側がバースリングであり、そこでは比較的大きめの塊が散らばっている。それが衝突を起こし砕けた破片が恒星風や光子圧によって吹き飛ばされ、外側のダストリングを形成している。ちなみに右下の細長い楕円は、我々の太陽系を当てはめ、土星軌道に相当するサイズ。)

観測と研究の発達で、惑星が星周円盤の中で生まれるという考えはほぼ間違いないものになったが、ダストがどのように大きくなっていくのかはわかっていない。この発見は、大きな手がかりのひとつとなるかも知れない。

観測にあたったのは、カリフォルニア大学バークレー校のジェームズ・グラハム氏率いる研究チーム。シアトルで開かれている米天文学会の会合で発表された。

彼らは、恒星から発せられた光の、円盤による反射光を観測した。光は、それが物体によって反射された場合、偏光する性質がある。光を波動として考えた場合、その振動方向は一般にバラバラだが、それがそろった状態が、偏光。特定の偏光を取り出すのは簡単で、偏光フィルターを用いればよい。身近では例えば、つりで使うめがねがそれだ。めがねは偏光フィルターであり、水面で反射され、偏光した光をカットし、水中がよく見えるようになっているのである。

この、偏光に着目した星周円盤の観測は他の研究者もやっているが、彼らは円盤のサイズや形状、ダストの物理的特性を調べ上げた。このような詳細な観測は初めてのことである。

(下は、上の画像の説明図。AU星自体はマスクされ、その輝きがブロックされている。無数に走る細かい白線は各部分の光の偏光方向で、この偏光の強さと向きでダストの特徴がわかる。一方、下に見える細長い楕円は、太陽系に当てはめた場合の海王星の軌道。右側で、横一直線に伸びる白線はスケールバーで、50天文単位を表している。)

グラハム氏らは、このような“フワフワ粒子”の円盤が安定して存在していることに驚いている。「星周円盤は動きが活発な、荒れ動く場所なのです。そのような状況下でなぜフワフワ粒子が耐えられるのか、メカニズムを考えるのは難しいですね。しかし恐らく、乱流が押さえ込まれ、粒子が成長していく“よどみ”が存在するのでしょう。いずれにせよ、メカニズムは我々が知る以上に複雑なことは間違いありません」と語る。

ところで、この星周円盤の姿は、我々の太陽系の原始の姿に近い。「我々の太陽系を45億年ほど巻き戻したら、原始カイパーベルトがAU星のような姿で見えることでしょう」と語るのは、チームの一員であるポール・カラス氏。

今日見る我々の太陽系は、カイパーベルトの内側に存在している。AU星の場合もこれと同様に、円盤の内縁のさらに内側の“ギャップ”に、まだ見ぬ複数の惑星が存在する可能性もある。

論文は「アストロフィジカル・ジャーナル」今月1日号に記載されている(こちら)。詳しくはこちらへ【Hubble 01.07】

<追加情報 12.23. 2006>

☆日本時間・27日23時23分、カザフスタン・バイコヌール宇宙基地より欧州宇宙機構(ESA)の系外惑星探査衛星「コロー」(COROT)が、ソユーズ2−1bロケットによって打ち上げられた。予定通りにいけば、高度約900kmの極軌道へ投入される。

☆日本時間・27日23時23分、カザフスタン・バイコヌール宇宙基地より欧州宇宙機構(ESA)の系外惑星探査衛星「コロー」(COROT)が、ソユーズ2−1bロケットによって打ち上げられた。予定通りにいけば、高度約900kmの極軌道へ投入される。

コロットはフランス主導で開発された、直径30cm鏡を備えた宇宙望遠鏡で、系外惑星の発見に主力を置く。捜索には、惑星の存在による恒星光度の微かな変化を捉える「トランジット法」と呼ばれる方法を用いる。しかも、岩石質の、いわゆる“地球型”惑星を見つけるのが目標。これまでに発見されている系外惑星は、木星のようなガス惑星ばかりである。

当初観測期間は、約2年半が予定されている。詳しくはこちらへ【ESA

12.27】

<追加情報 12.18. 2006>

☆英・ウォーウィック大学物理学部の研究チームらは、近傍に重元素を含むデブリ円盤を有する白色矮星を発見した。これまでにもこのような“メタルリッチ”な円盤を有するらしき白色矮星は見つかっていたが、はっきりとした確証は得られていなかった。

☆英・ウォーウィック大学物理学部の研究チームらは、近傍に重元素を含むデブリ円盤を有する白色矮星を発見した。これまでにもこのような“メタルリッチ”な円盤を有するらしき白色矮星は見つかっていたが、はっきりとした確証は得られていなかった。

これまでに見つかってきた白色矮星の周辺には、惑星の存在が見受けられなかった。恒星の進化の過程を考えると、惑星が“生き残って”いてもよさそうなのだが、その気配がないことに研究者たちは悩まされてきた。今回の発見は、大きな前進を与えることになるのは間違いない。

論文が「サイエンス」誌・今月18日号に記載されている。

同大のボリス・ゲーンジッケ博士及びトム・マーシュ教授らの研究チームは、「SDSS1228+1040」と符号のつけられた白色矮星の周辺に、通常とことなるガス円盤が存在することに気づいた。この白色矮星はおとめ座の、地球から463光年の距離にある。この天体は白色矮星になってからまだ1億年ほどしか経過していない。いわば“できたてほやほや”であるため、表面温度は22000℃と非常に高温である。

太陽〜太陽の8倍程度の質量を有する恒星は、進化の末期に赤色巨星となり、やがてその外層が流出、中心部がむき出しになることが知られており、このむき出しの存在が白色矮星。それまでに存在していた惑星系の一部は赤色巨星に飲み込まれて姿を消し、遠く離れた外惑星や小惑星は生き残るものと考えられている。例えば我々の太陽系の場合、赤色巨星化した太陽は火星軌道周辺まで膨張しつつ、火星〜木星間の小惑星帯を外側へ押し出す。水星〜地球は飲み込まれて姿を消し、やがて巨星からは外層が流れ出し、中心がむき出しになって残る(わかりやすい模式図はこちらへ)。

白色矮星はこれまでたくさん見つかっているにも関わらず、しかし、そのような生き残った惑星や小惑星の形跡が殆ど出てこないのは謎であった。

研究チームはカナリア諸島・ラ・パルマの4.2mハーシェル望遠鏡による観測で、スペクトル中に鉄やマグネシウム、カルシウムの輝線を見出した。詳しい分析により、これら重元素(メタル)を含むガスが白色矮星の近傍(中心からおおよそ100万km程度)に存在していることがわかったという。この観測で見ているのは、円盤の内縁と考えられている。

また、この円盤の起源は小惑星で、それが白色矮星に近づいた際に受ける強い朝夕力で引き裂かれ、漂うデブリが矮星からの強烈な放射により蒸発しているというシナリオが考えられている。

これまで数百の白色矮星が見つかっているが、その周囲に重元素デブリの存在が指摘されているのはわずか3つしかない。しかもそれらが小惑星を起源とするはっきりとした確証は得られていなかった。研究チームは他に500個の白色矮星を観測したが、、それらには円盤の存在は認められなかったという。

このことは、多くの白色矮星がまだ主系列星だった頃、小惑星帯を有しなかったか、あるいは有しても遙か遠方であったか、あるいは、火星や木星に匹敵する距離以遠に惑星を有していなかったか、ということが考えられ、つまりこれは、我々の太陽系が特異な存在であることも示している。更にこの結論は、近年続々と見つかっている系外惑星系の姿とも一致している。詳しくはこちらへ【University of Warwick

12.18】

…今年初めに、白色矮星の周辺に彗星起源とみられるダストが存在するという発表がありました(こちら。当サイトでご紹介の記事は、こちらの<01.11.

2006>へ)。スペクトル中にへール・ボップ彗星に見られるものと同じ構成元素が存在するというのが、彗星起源の根拠になっています。

<追加情報 10.23. 2006>

☆原始惑星系に存在するガス円盤の内縁の詳細が、すばる望遠鏡によって初めて詳しく観測されました。詳細なリリースはこちらへ【国立天文台 10.23】

<追加情報 10.12. 2006>

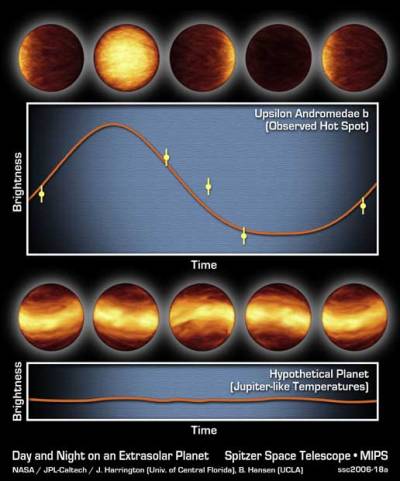

☆もはや系外惑星の“発見”に沸く時代は終わり、その大気の“気象観測”をする時代に突入か!?

NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡は、系外惑星の大気の温度分布を初めて描き出すことに成功した。この宇宙望遠鏡によって明らかにされた温度分布は、想定外のものだった。

「この惑星は、昼の側は灼熱で、夜の側は極寒の世界です」と語るのは、中央フロリダ大学のジョー・ハリントン博士で、観測チームのリーダー。「昼と夜の温度の違いを知ることは、惑星の大気を知ることになります。つまり我々は、本質的に、その異世界の気象観測を行っていることになります」

スピッツアが観測したのは「アンドロメダ座ε星」の周囲を周回する系外惑星で、「アンドロメダ座ε星b」と符号がつけられているもの。この系外惑星は木星のようなガス惑星で、周期4.6日でε星を公転する。このようなガス惑星は軌道半径が小さいため表面は非常に高温と考えられており、「ホット・ジュピター」と呼ばれている。

「これはスペクタクルな成果です」と語るのは、JPLのスピッツアプロジェクト研究員のマイケル・ワーナー博士。「スピッツアの仕様を設計したとき、このような系外惑星研究で革命的な成果を揚げるとは、思いもしませんでしたよ」と、驚きを隠せないでいる。

観測によると、同惑星の昼夜の温度差は1400℃にも達するという。このことは、この大気が「熱されやすく、さめやすい」ということを意味しており、木星とは大きく異なっている(木星は、全体的に温度のムラが小さい)。

スピッツアはこの惑星を定期的に観測し、その表面温度の変化を追いかけた。惑星は公転に従い、地球に夜の側を向け、そして昼の側を向け、そしてそれを繰り返す。従って約5日で昼夜の温度分布を把握することができる(下図はその模式図。わかりやすいCGがこちらにリリースされています)。

(下図・上はアンドロメダ座ε星bの表面温度の変化と惑星表面の模式図。一方、下は木星型惑星の温度分布。これまで“ホット・ジュピター”はこれと同様の温度分布をなすものと考えられていたが、今回の発見はのっけからそれを覆すものになってしまった。)

ちなみにアンドロメダ座ε星bは1996年に発見されたもの。ε星は肉眼でも見える、アンドロメダ座を構成する恒星のひとつである。この恒星の周囲には他にも2つの惑星が存在することがわかっている。詳しくはこちらへ【Spitzer 10.12】

<追加情報 10.09. 2006>

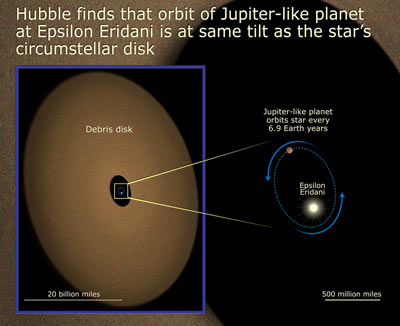

☆惑星が恒星の周囲に広がるダストとガスの雲の中で誕生すると最初に考えついたのは、哲学者のエマニュエル・カントで、200年以上も前のことだった。今日、200を超える系外惑星が発見されているが、しかし、同じ恒星の周囲に惑星とダスト円盤が同時に存在する姿はまだ捉えられていなかった。

ところがこのほど、ハッブル宇宙望遠鏡と地上の大型望遠鏡の観測により、かつてカントが予言した姿そのものを捉えることに成功した。

テキサス大学のG・フリッツ・ベネディクト並びにバーバラ・E・マッカーサーの両氏率いる研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡による観測により、惑星が、ダスト円盤と共に恒星の周囲を周回していることを初めて確認した。この惑星は地球から10.5光年しか離れていないエリダヌス座ε星に存在し、2000年に発見されていたのもの。エリダヌス座ε星は太陽とほぼ同程度の恒星である。

論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌11月号に記載される予定。

我々の太陽系では、惑星たちはほぼ同一の平面上を公転しているが、これはその昔、太陽をとりまくダスト円盤の中で惑星が形成されていったことの証拠とされている。だが太陽は誕生してから約45億年も経過しており、ダスト円盤は消滅してしまっている。ところがエリダヌス座ε星は誕生から僅か8億年しか経過していない若い恒星であるので、その周辺には円盤が残されている。

(下はその模式図。惑星の公転軌道面とダスト円盤面が一致している)

この観測はまた、その惑星の質量を確定させることにもなった。詳しい分析と計算の結果、惑星の質量は木星の1.5倍と判明した。なお、以前は0.7倍程度ではないかと思われていた。

この惑星は「エリダヌス座ε星b」と呼ばれており、地球から最も近い系外惑星である。この惑星はε星の周囲を6.9年で公転する。

「ハッブルのおかげで、それが確かに惑星であり、褐色矮星ではないということがはっきりしました」とマッカーサー氏。これまで知られている系外惑星のうち、何個かは、実は褐色矮星ではないかと言われているからだ。10木星質量よりも軽い天体は惑星であり、褐色矮星ではない。

この「ε星b」は地球から見た恒星の微かな動きに伴う動径速度の変化を掴むことで発見された。だがε星は若く活動的であるため、観測される変化は恒星そのものの活動である可能性もあった。恒星大気に生じる乱流が見かけの速度の変化を起こしているのではないか、という考えだ。

だが彼らの詳細な観測により、その変化が、確かに惑星の重力に起因するものであることは見いだした。ちょうど、イヌの散歩で飼い主が、イヌに引っ張られるような感じである。この同定には、過去25年間に世界各地の大型望遠鏡で行われた観測結果も再吟味されている。

なお、この恒星は昔から地球外文明を求めるターゲットとして有名であった。「スタートレック」ではスポック船長の故郷である惑星「ブルカン」がある場所として、また、1960年には地球外文明探査「オズマ計画」の一環で、天文学者フランク・ドレイクは電波望遠鏡で聞き耳を立てた天体であった。

ただ、この惑星はガス惑星であるので、ブルカンのような文明が興ることはあり得ない。まあ、この惑星に衛星が存在するならば、そこには可能性はゼロとは言い切れないものの、惑星自体の公転軌道が楕円であるので(上図参照)、地球のような環境とはほど遠いであろう。

目下、ハッブルやその他の望遠鏡でこのガス惑星を直接撮影することはできないが、2007年には可能かもしれない。なぜならそのとき同惑星はε星に最も接近、その光を反射し、ハッブルの観測に引っかかるかもしれないと推測されているからだ。詳しくはこちらへ。【Hubble 10.09】

<追加情報 10.04. 2006>

☆ハッブル宇宙望遠鏡による地道な観測により、我々の銀河系中心部に16個もの系外惑星候補が見つかった。

この系外惑星候補は、“Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet

Search”(SWEEPS)と呼ばれるサーベイによって発見された。サジタリウスとはいて座のこと。いて座方面が銀河系中心部方向になり、この辺に集中する18万個の恒星の徹底観測が行われ、発見がもたらされた。

この系外惑星候補は、“Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet

Search”(SWEEPS)と呼ばれるサーベイによって発見された。サジタリウスとはいて座のこと。いて座方面が銀河系中心部方向になり、この辺に集中する18万個の恒星の徹底観測が行われ、発見がもたらされた。

(右はその一部。目がチラチラ…(笑))

またこの発見は、これまで予測されてきた数値をほぼ満足するものであるという。結果、銀河全体に存在する木星サイズの系外惑星が60億個に迫る可能性が高いという。

発見された中の5個は、これまで見つかっていないタイプの系外惑星。「超短周期惑星」(USPPs)とグループされたそれらは、恒星の周りを24時間もかからずに公転する(右・想像図)。最も短いものは僅か10時間で公転し、「SWEEP-10」と符号がつけられた。

発見された中の5個は、これまで見つかっていないタイプの系外惑星。「超短周期惑星」(USPPs)とグループされたそれらは、恒星の周りを24時間もかからずに公転する(右・想像図)。最も短いものは僅か10時間で公転し、「SWEEP-10」と符号がつけられた。

SWEEP-10は恒星から僅か120万km足らずのところを周回しており、当然だが表面温度も高く、3000℃に達すると見られている。

これまでUSPPsは、我々の太陽よりもずっと低温の「赤色矮星」の周辺に発見されてきた。「太陽系からそう遠くないところにある太陽程度の恒星の周辺にこのようなUSPPsが存在しないのは、恐らく既に蒸発してしまったからでしょう」と語るのは、SWEEPSチームメンバーのマリオ・リビオ氏。

一方、木星クラスの惑星の存在位置について、低温星の周辺の方が高温星のそれよりももっと近くになるのは、別の説もある。それは、恒星を取り巻いていたダスト円盤の内縁が、低温星の場合がより恒星近傍まで伸びていたからだという。いわゆる“ホット・ジュピター”が1995年に発見されてから、この特徴的な惑星は、誕生後、徐々に内側へと軌道を落としてきたのだろうと考えられてきた。ダスト円盤の存在する部分においてのみそのような効果が強く作用するため(ダストとの相互作用で角運動量を失い、軌道半径が縮まっていく)、内縁がより中心に近い低温恒星の場合の方が、木星サイズの恒星が至近距離に来れるという訳である。

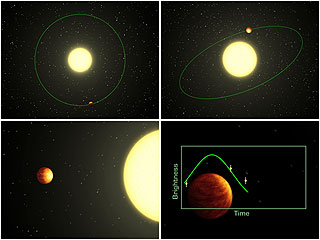

ところでこの集中発見は、「トランジット法」と呼ばれる、恒星表面を惑星が経過する際に生じる、微かな光度変化を捉えるやり方で見つかった(下図参照)。ハッブルは18万個の恒星を周期的に観測し、その僅かな光度変化を追った。それは2004年2月23日から29日の1週間の期間に行われた。

見つかった16個の候補のうち、小さいものは検出限界である3.8木星質量(木星の3.8倍の質量)を下回り、一方、大きいものは9.7木星質量に達する。ちなみに褐色矮星は13木星質量であるので、褐色矮星に僅かに届かない程度のものといえる。

ただし、これらはまだあくまで候補の域をでない。あまりに恒星が混雑している領域であるので、僅かな光度変化を追うのが難しいからだ。より詳細な結果は、後年打ち上げられる「ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡」に託されることになる。また、今回のSWEEPSミッションは、2007年に打ち上げが予定されている「ケプラー・ミッション」の有効性を証明するものともなった。ケプラー・ミッションは、専用の宇宙望遠鏡で地球クラスの系外惑星を、しかもそれを生命誕生可能領域、すなわち「ハビタブル・ゾーン」に探し出すのが目標である。詳しくはこちらへ【Hubble 10.04】

<追加情報 09.26. 2006>

☆続々と発見されている系外惑星。先頃、その中でも最も高温な表面温度を持つ系外惑星が2個発見された。

フロリダ大学の観測チームは「トランジット法」と呼ばれる、地球から見て惑星が恒星の正面を通過する際に生じる減光を観測する方法でこれらを発見した。

(右・イメージ図。黒い点が惑星で、それが視線正面を通過する際、恒星の光度に生じる僅かな減光を望遠鏡に取り付けたセンサーで捉える。惑星の公転軌道が、地球から見て恒星と被らなければ無理であるため、この方法での発見数は少ない。

(右・イメージ図。黒い点が惑星で、それが視線正面を通過する際、恒星の光度に生じる僅かな減光を望遠鏡に取り付けたセンサーで捉える。惑星の公転軌道が、地球から見て恒星と被らなければ無理であるため、この方法での発見数は少ない。

だが近年、安価で大型望遠鏡と高性能CCDカメラが入手できることから、アマチュア天文家でも手の出る方法であり、実際すでに系外惑星をアマチュアが発見した例もある。)

それらは木星のようなガス惑星で、しかも非常に中心恒星に近く高温のため「ホット・ジュピター」と呼ばれている。発見された2個はそれぞれ2日および2日半で公転するのだが、太陽系の水星が88日で公転することを思い浮かべると、それらの高速ぶりには驚かされる。このことはまた、恒星に非常に近い軌道を公転していることも意味し、各惑星の上層大気の温度は約3300度を超えると見積もられている。

同時に、恒星風などにより、大気が吹き飛ばされ、“痩せていく”ことも推測されている。

これらの惑星は、スペイン・カナリア諸島のラ・パルマ天文台などのサーベイによって発見された。詳しくはこちらへ。【Univ.

of Florida 09.26】

<追加情報 09.07. 2006>

☆最近発表された最新の惑星系形成研究によると、近年続々と発見されている巨大ガス惑星を抱えた系外惑星系の3分の1以上に、おそらく地球型惑星、しかも海洋を湛えたそれが存在する可能性のあることが明らかになった。米コロラド大学およびペンシルバニア州立大学の研究チームによるシミュレーションで明らかになった。

研究対象は、いわゆる“ホットジュピター”と呼ばれる、中心恒星(主星)に非常に近い距離−場合によっては水星よりも近い−にあるガス惑星を有する惑星系に関して行われた。このようなガス惑星は、惑星系が成長するにつれて内側へ、すなわち恒星へ近づいていき、原始円盤環境に刺激を与え、海洋に覆われた地球型惑星の形成を「ハビタブルゾーン」と呼ばれる生命誕生可能領域に引き起こした可能性があるという。

関連の論文は「サイエンス」誌9月8日号に記載された。

研究チームは8ヶ月以上に及ぶコンピュータシミュレーションを行った。1000個以上の月サイズの岩石および氷を成分とした天体を含んだ原始円盤を設定し、現在の惑星系形成理論に基づく初期条件を与え、約2億年間の進化を調べた。

その結果、ホットジュピターが円盤物質を外側、すなわち地球型惑星を形成しやすいような領域へとはじき飛ばし、同時に、ガスの乱流力のために氷からなる小天体などが内側へと入り込み、そのような地球型惑星に水をもたらしたことが示されたという。

「ガス惑星はまさに、騒々しい状況を作り出していたと考えられます。我々は今や、海洋を有する、そして生命を有する可能性もある、新たなタイプの惑星が存在するという考えに至っています。」と語るのは、研究チームの一人であるコロラド大学のジーン・レイモンド氏。

これまでホットジュピターは、原始円盤に含まれる物質を主星へ押し込む格好で多数の小天体を片付けてしまっていたと考えられてきた。「我々の計算結果では、この考えはおそらく間違っていることが示されました。」とレイモンド氏は主張する。

また、これまで見つかっている惑星系の3つに1つは、まだ検出されていない地球型惑星を有しているという。

一方、ホットジュピターのさらに内側に“ホットアース”が存在する可能性も示されたという。実際、地球の約2倍の半径を有し、中心恒星から僅か200万マイル(約320万km)しか離れていないホットアースが2005年に発見されている(ちなみに太陽−水星間は5790万km)。詳しくはこちらへ【UCB 09.07】

☆ハッブル宇宙望遠鏡による観測で、これまで見つかった中では最も小さい部類に入る系外惑星が見つかった。これは木星の12倍の質量で、惑星というに十分な小ささである。ただ、ひとつ問題なのは、褐色矮星と呼んでもいいほどのサイズでもあるということだ。

☆ハッブル宇宙望遠鏡による観測で、これまで見つかった中では最も小さい部類に入る系外惑星が見つかった。これは木星の12倍の質量で、惑星というに十分な小ささである。ただ、ひとつ問題なのは、褐色矮星と呼んでもいいほどのサイズでもあるということだ。

論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」今月20日号に発表される。

ハッブル宇宙望遠鏡が観測したのは低質量赤色矮星「CHXR

73」で、今回存在が確認された伴星について、それが本当に惑星なのかどうか未だコンセンサスは得られていない。

今回、伴星「CHXR 73

B」を発見した観測チームのリーダーで、ペンシルバニア州立大学のケビン・ルーマン氏は、“褐色矮星”に一票を入れている。「今後、より高感度な望遠鏡により、もっともっと小さな質量の天体が発見されるでしょう。この発見が、“惑星程度の質量の天体は常に惑星といえるのか”という問題を誘起するきっかけとなることでしょう」と同氏は語る。

一方、系外惑星の質量が、それが惑星か否かを決定するものだと示唆する研究者もいるが、ルーマン氏は、ガスやダストの円盤から形作られた天体だけが惑星だと主張している。

対して褐色矮星は、恒星のようなプロセスで形成されている。すなわち巨大な水素ガスの重力収縮によるものだ。ただ、通常の恒星と異なり、十分な質量を確保することができなかったため、中心部での水素核融合反応が点火しなかっただけである。

「CHXR

73 B」は主星である「CHXR

73」より195億マイル(約310億km)も離れたところにある。これはざっと200天文単位(地球−太陽間距離の200倍)に相当する。ルーマン氏は「距離が遠すぎで、円盤内で形成されたとは考えにくい」と語る。低質量恒星の周囲に形成される円盤は直径約50ないし100億マイル程度。理論上は、30億マイル以内にしか木星級の巨大ガス惑星はできないとされている。

ところで今回の発見は、ハッブルのアドバンスド・カメラによる褐色矮星サーベイの中でなされたもの。10年前、最初の褐色矮星が発見されてからこれまでに数百個が見つかっているが、それらのほとんどが宇宙空間に孤立して存在しているもので、別の恒星の周囲を周回しているものは僅かである。

惑星か否か?この議論に決着をつけるひとつの方向性は、「CHXR

73

B」自体が円盤を持っていないかどうかを確認することにある。恒星と同様、褐色矮星もまた円盤を有しており、その直径は20億マイルを超えないと見られている。

実際、NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡による観測で、いくつかの孤立型褐色矮星に円盤が存在することが確認されている。だが、今回発見された「CHXR

73

B」は主星に近すぎて、円盤の有無を確かめることができない。これが可能になるのは2013年に打ち上げが予定されている「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の稼働まで待たねばならない。詳しくはこちらへ【Hubble site 09.07】

<追加情報 08.08. 2006>

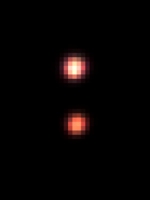

☆NASAのハッブル宇宙望遠鏡が、惑星(いわゆる系外惑星)を有している恒星そのものの分離撮影に成功した。

ところで、「恒星そのものの分離に成功した」とはどういうことか?恒星は普通撮影可能で、惑星の撮影が困難なのではないか…?

系外惑星を捜索する方法にはいくつかあるが、今日最も感度の高い方法は「重力マイクロレンズ」の原理を用いるもの。重力マイクロレンズとは、恒星の存在そのもののためにより生じる重力場の歪みにより、その背後の天体の発する光の道筋が歪む現象。銀河など巨大重力場によるものを普通「重力レンズ」と呼んでおり、恒星という微小天体であることを意識して“マイクロ”が挿入されている。

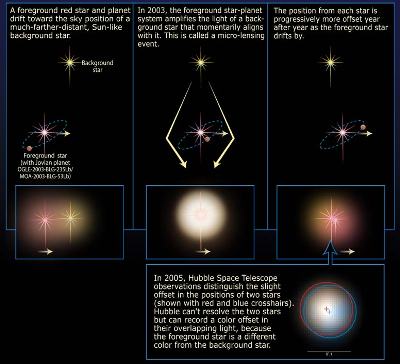

下はレンズの原理を模式化したもの。手前の系外惑星を有する恒星(赤)と遠方の恒星(黄)は、地球から見ると近接して見える(図・左端)。ここで、手前の恒星がゆっくりと遠方恒星の前を横切ると、その重力場の歪みにより、遠方の恒星の発する光線が集束し、重なったときの光度は、両恒星の単純和よりも大きくなる(図・中央)。

やがて、手前の恒星が離れて行くにつれて両者は再び2つに分かれる(図・右端)が、恒星が重なる前後においては、両者の分離を認識するのは極めて困難。

恒星が重なる前後における光度の変化を精密に捉えることで、系外惑星の存在の有無を知ることができる。極めて高感度で、地球の数倍程度の質量の、これまで見つかってきた中ではごく小さい部類の系外惑星を捉えることのできる、現在では唯一の方法。最近では、名古屋大学の観測チームがこの方法で昨年行った観測データより、地球の5.5倍の質量の惑星を発見している(この発表のリリースはこちら。マイクロレンズ法の詳しい解説もあります)。

さて、ハッブル望遠鏡を用いた観測チームは、2003年にこの方法で系外惑星を発見していたが、その2年後の2005年、再びこの天体を観測することで、移動によりずれた手前の恒星の姿を分離して捉えることに成功した。

この恒星は「OGLE-2003-BLG-235L/MOA-2003-BLG-53L」とカタログ番号が付けられたもの。この恒星自身の属性が得られれば、それが有する系外惑星の特徴を更に詳しく知ることができる。

ところでこの分離が可能になったのは、2つの恒星の色が異なっていたため。何種類ものフィルターで撮影を繰り返すことで、“前後”を浮き上がらせることに成功したという。

ところでこの分離が可能になったのは、2つの恒星の色が異なっていたため。何種類ものフィルターで撮影を繰り返すことで、“前後”を浮き上がらせることに成功したという。

右の画像で、枠内のオレンジ・青の映像が、その2つの恒星。それぞれ別々に捉えられたものを合成したもの。各恒星の中心が僅かにずれたクロスで示してある(こちらの大きい画像ではわかりやすいです)

詳しい分析の結果、系外惑星を有する手前の恒星の質量は太陽の約6割ちょっとで、これは予想よりも大きい値だったという。また、この恒星までの距離は約19000光年で、従える惑星の質量は木星の2.6倍という。

このような発見は、惑星系がどのように形作られるのかを考える上で、非常に重要なデータとなっている。詳しくはこちらへ【Hubble 08.08】

<追加情報 08.04. 2006>

☆欧州南天文台(ESO)のVLTを用いた観測により、へびつかい座の方向400光年のところに、互いが褐色矮星である連星系が見つかった。「サイエンス」電子版・今月3日号に記載された。

☆欧州南天文台(ESO)のVLTを用いた観測により、へびつかい座の方向400光年のところに、互いが褐色矮星である連星系が見つかった。「サイエンス」電子版・今月3日号に記載された。

「これは全く注目すべきペアです。両者とも、太陽の1パーセントの質量しか持ちません。その存在自体が驚くべき事で、その起源や運命は謎のままです。」と語るのは、発見チームの1人で、トロント大学のRay

Jayawardhana氏。

太陽程度の恒星のざっと半分は連星系をなしている。褐色矮星の約6分の1は、連星系をなしている。ちなみに褐色矮星とは、木星の75倍の質量以下の天体で、重力が足らないため中心部で核融合を起こすことができない、いわゆる「太陽のなり損ない」の天体。過去5年間で、更に質量が小さい天体も見つかっているが、今回彼らが観測した「Oph

162225-240515」(略してOph1622)は、そのような小天体どうしが連星をなした姿としては初めて確認されたもの。

彼らは最初、チリの3.5m望遠鏡でこの天体に注目、連星候補としてピックアップした。続いて8.2mVLT望遠鏡によりスペクトル観測を行ったところ、確かに連星であることを確認、両者とも若い天体で、通常の恒星に比べたら非常に低温であることも判明したという。(右は近赤外線波長により撮像された姿)

彼らは最初、チリの3.5m望遠鏡でこの天体に注目、連星候補としてピックアップした。続いて8.2mVLT望遠鏡によりスペクトル観測を行ったところ、確かに連星であることを確認、両者とも若い天体で、通常の恒星に比べたら非常に低温であることも判明したという。(右は近赤外線波長により撮像された姿)

見積もりの結果、天体の質量は、小さい方は木星の7倍、大きい方は14倍程度で、両者は太陽−冥王星間の約6倍の距離を隔てているという。

この連星系はガスとダストの円盤中で形成されたと考えられるが、しかし、「“二重惑星”と呼ぶのはまだ早い」と、Jayawardhana氏は語っている。我々の太陽系の惑星が形成されたのと同じプロセスではないだろうというのが、氏の考えだからだ。

Oph1622Bはこれまで、直接撮像された“惑星”では2もしくは3番目の天体。また、お互いが褐色矮星というのも、これまでの天体形成理論に挑戦状を突きつけている。現在、褐色矮星やそれに準ずる天体は、多数の原始星が形成されている環境からはじき出された“胚”であると考えられている(「スリングショット」と呼ばれている、重力によりはじき出されるプロセスです@管理人)。だがOph1622の2星は距離を隔て、しかも重力的に弱く結びついており、理論で考えられている(スリングショットのような強い力の作用する)混沌とした環境で形成されたとは考えにくい。関連記事はこちら【ESO 08.04】

…褐色矮星が恒星と同じ形成過程で作られうる可能性が近年指摘されています(木星のように、恒星付随のガス円盤内ではなく)。そうなると、褐色矮星は恒星の一種として扱ってもいいのではないかということになります。現在の所、分類上は惑星にも恒星にも入れてありませんが、最近ではスペクトル型に「L」「M」タイプを追加し、褐色矮星を包含するようになりました。ちなみに褐色矮星どうしの連星は他にも見つかっており、関連リリースがこちらにあります。また、こちらの記事も興味深いです。

<追加情報 08.02. 2006>

☆欧州南天文台(ESO)の望遠鏡VLTを用いて観測を続けている研究者らがこのほど、褐色矮星と白色矮星からなる連星系を発見した。この不自然な組み合わせは、かつて白色矮星が巨星だった頃、この褐色矮星がその巨星の内部(外層)を回っていたことを意味している。

☆欧州南天文台(ESO)の望遠鏡VLTを用いて観測を続けている研究者らがこのほど、褐色矮星と白色矮星からなる連星系を発見した。この不自然な組み合わせは、かつて白色矮星が巨星だった頃、この褐色矮星がその巨星の内部(外層)を回っていたことを意味している。

「大体、(褐色矮星にとっては)非常に厄介な進化を辿るはずなのです。ですがいま目の前にある状態は、褐色矮星が巨星に飲み込まれても、殆ど影響を受けなかったということを示しています。」と語るのは、英・キーレ大学の研究員ピエール・マックステッド氏。

見つかった連星系では、双方の天体は地球−月間の距離ほどの隔たりを持ち、僅か2時間で公転し合っている。普通、矮星は必ずしもそのような至近距離に位置しない。元々、太陽−地球間の距離の隔たりはあったものが、恒星が巨星へと膨張した際に飲み込まれ、軌道を落としていったはずである。

研究チームの一員、マット・バーリー氏は、「褐色矮星が窒素大気を有するため、巨星の水素外層に包まれても、(窒素の方が充分重いので)はがされる事がなかったのだろう」と考えている。

だが、相方(巨星)は全く無傷というわけではなかったはずである。褐色矮星が恒星の中心に向かって落下していくにつれ、衝撃波が巨星を引き裂いていったはずだと、マックステッド氏は語る。

また、褐色矮星は堪え忍んだとはいえ、その軌道は最初よりもずっと内側に落ち込み、加えて、白色矮星からの放射と潮汐力により非常な高温状態に曝されているのである。

相対性理論によれば、この連星系の間隔も周期も更に短くなり、約14億年後には、1時間ちょいの公転周期になると考えられている。この時には、褐色矮星の大気が白色矮星に降着を始めるだろうと、同チームのメンバーは考えているという。詳しくはこちらへ。ESOの発表はこちら【SpaceDaily 08.02】

<追加情報 06.07. 2006>

☆NASAの紫外線観測衛星「FUSE」が面白いものを発見したようです・・

NASAの紫外線観測衛星「FUSE」を使って調査を続けてきた研究チームは先頃、がか座β星の周囲のダスト円盤に大量の炭素ガスが含まれていることを発見した。

NASAの紫外線観測衛星「FUSE」を使って調査を続けてきた研究チームは先頃、がか座β星の周囲のダスト円盤に大量の炭素ガスが含まれていることを発見した。

がか座β星とその周囲の円盤は、誕生から僅か2000万年しか経過していない若い恒星で、既に惑星が形成されているのではないかと考えられている。ダスト円盤中に大量の炭素が見出されたことは、この惑星系にメタンやグラファイトといった炭素系物質を大量に含んだ惑星が存在する可能性を示唆しており、これはまた、我々の太陽系の形成初期の状況に似ているものと考えられるという。

この研究は、NASAゴダード宇宙センターのアキ・ロバージュ氏率いるチームによってなされたもので、今月8日付けの「Nature」誌に論文が記載されている。がか座β星の周辺にダストやガスの円盤が存在することは早い時期から知られていたが、今回の観測で、その成分が包括的に調べられた最初のダスト円盤となった。

ところで、がか座β星は地球から約60光年離れた場所にあり、太陽の約1.8倍の質量を持つ恒星。誕生してからまだ800〜2000万年程度しか経過しておらず、1984年、その周辺にダスト円盤の存在が確認された。これまでのハッブルやケック望遠鏡による観測で、木星程度の惑星が既に形成されており、更に、地球や火星のような岩石惑星も形成過程にあると推定されている。

ところで、がか座β星は地球から約60光年離れた場所にあり、太陽の約1.8倍の質量を持つ恒星。誕生してからまだ800〜2000万年程度しか経過しておらず、1984年、その周辺にダスト円盤の存在が確認された。これまでのハッブルやケック望遠鏡による観測で、木星程度の惑星が既に形成されており、更に、地球や火星のような岩石惑星も形成過程にあると推定されている。

がか座β星の周辺に漂う小惑星や彗星といったものは、恐らく大量の炭素を含んだ物質(グラファイトやメタン)と考えられるという。そのような物質の衝突によって出来上がっていく惑星は、我々の太陽系に見られるようなそれとは非常に異なったものであろう。土星の衛星タイタンのように、メタンを多く含む大気を有するかもしれない。

一方、がか座β星における状況は、原始太陽系に似ている可能性もある。今日我々の太陽系には、炭素リッチな小惑星や彗星は見出されない。だが研究者の中には、「エンスタタイトコンドライド」と呼ばれる隕石(右・サイズは10cm)は炭素リッチな環境で形成されたのではないかと考えている者もおり、更には、木星は炭素のコアを持つのではないかと考えている研究者もいる。

一方、がか座β星における状況は、原始太陽系に似ている可能性もある。今日我々の太陽系には、炭素リッチな小惑星や彗星は見出されない。だが研究者の中には、「エンスタタイトコンドライド」と呼ばれる隕石(右・サイズは10cm)は炭素リッチな環境で形成されたのではないかと考えている者もおり、更には、木星は炭素のコアを持つのではないかと考えている研究者もいる。

「誰も思いもしなかったほど、それはそれは大量に、炭素ガスが存在していたのです」と語るのは、ロバージュ氏。「我々が見ている光景は、我々の太陽系が形成された当時の姿と同じものなのでしょうか?それとも、新しいタイプの世界が形成される様を見ているのでしょうか?どちらにせよ、非常にドキドキするものです。」

極端な話、炭素の同素体であるダイヤモンドの層を備えた惑星の存在も考えられるということになる。

まだまだわからないことは多いものの、少しずつ、惑星系の形成に関して知識が得られつつある。画像の大きいサイズや詳細はこちら【NASA 06.07】

<追加情報 05.18. 2006>

☆地球から41光年のところにある恒星の周囲に、海王星級の惑星が3つ公転していることが判明した。海王星級の惑星が複数、同一恒星を周回しているのが見つかったのは初めて。(右・想像図)。

☆地球から41光年のところにある恒星の周囲に、海王星級の惑星が3つ公転していることが判明した。海王星級の惑星が複数、同一恒星を周回しているのが見つかったのは初めて。(右・想像図)。

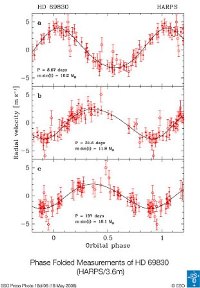

この恒星は とも座の方向約41光年に位置する「HD69830」と符合がつけられたもの。欧州南天文台(ESO)に所属のラ・シラ天文台(南米・チリ共和国)の3.6m望遠鏡に装着された「HARPS」観測装置による2年間にわたる観測と分析の結果、判明したもの。研究グループは同装置により恒星の動径方向の速度変化を極めて正確に測定し、恒星が公転周期8.67日、31.6日及び197日の3惑星を有することを見出した。

「ESOのHARPS観測装置だけが、この発見を可能としたのです。間違いなく、これは世界一精巧な惑星捜索器と言えるでしょう」と語るのは、主席研究員であり、ジュネーブ天文台から参加しているマイケル・メイヤー氏。

検出された速度変化は僅か2ないし3m/秒で、時速約9キロに匹敵する微少量!人の早歩き程度の速度変化は、他の観測装置では検出することはまずできないであろう。

(左下のグラフは、04年11月〜05年2月に行われた観測で得られたHD69830の動径速度の変化(上段)と、05年10月中旬〜06年2月に行われた観測による変化(中段)。内側の2つの惑星の存在が明らかで、3つ目となる外側の惑星は、内の2つのデータを取り除いた結果顕わになってくる(下段))

(右上のグラフは、3惑星の公転周期を決定するサインカーブ。無数に散らばる赤ポッチ&縦長ラインが観測値&エラーバー(誤差)で、黒い曲線がベストフィット。このフィットを行う際、各惑星の質量が地球の10.2倍、11.8倍、18.1倍と定まった。上から下に行くにつれて内から外の惑星に対応している。)

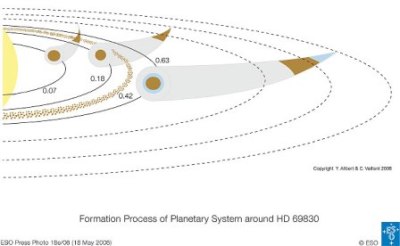

今回新たに発見された惑星は、質量の下限値は地球の10〜18倍程度で、海王星の質量(地球の17倍)に迫る。大量のシミュレーションの結果、最も内側を公転する惑星のコアは岩石質で、中間の惑星は岩石コアとガスからなる構造で、最も外側の惑星は恐らく形成の途中で氷を含んだと見られ、岩石と氷のコアが分厚いガスに包まれている状態と考えられるという。更なる計算で、この惑星系は力学的に安定していることも示されるという。

最も外側の惑星は、また、ハビタブル・ゾーンの内縁の近くに存在することもわかった。ハビタブル・ゾーンとは、水が岩石や氷の物体の表面に液体で存在することのできうる領域を指す。

質量がほぼ等しい3つの惑星のうち1つはハビタブル・ゾーンに引っかかっているということ、そして、小惑星帯の存在ということが、この惑星系は我々の太陽系と多くの特徴を共有していると言える。

(上は、今回発見の惑星系の形成過程として考えられ得るモデルの模式図。3惑星は当初、恒星からはずっと遠距離の地点(点線軌道)で形成が始まり、内側へと遷移していったと考えられている。最も内側と中間の惑星は氷ライン(原文には解説ありませんが、茶色のリング?)より内側に入り込んだため、岩石質のコアとガスをまとった形になり、最も外側の惑星は氷ラインより外側にきたため、大量の氷を含んだと考えられる。この惑星は最終的に岩石と氷から成るコア、その外側に氷もしくは液体の水の層、そして分厚いガスをまとったものと考えられている。)

「この惑星系は、惑星がどのように形成されていくのかということを解き明かすロゼッタ・ストーンと言えるでしょう。」とメイヤー氏は語る。詳細やグラフの大きいサイズはこちらへ【ESO 05.18】

…太陽系では、冥王星近傍やその外側の領域の精力的な観測により、多くのカイパーベルト天体が発見されつつありますが、それらの分布や形成は海王星と深く関わっていると言われています。すなわち、太陽系形成初期、海王星(それに他のガス惑星)はもっと外側にあり、それが小惑星をはね飛ばしながら角運動量を失い、内側の現在の軌道まで遷移してきたという説が有力視されています。この発想が、HD69830の説明にも強く反映されていると思います。それにしても、41光年は至近距離ですね!(管理人)

<追加情報 04.12. 2006>

☆太陽の昔の姿とも言える「がか(画架)座」の若い恒星、ベータ星の周囲を円盤状に取り巻き、惑星を生み出すもとになる「ちり」の詳細な分布とサイズをハワイのすばる望遠鏡でとらえたと、国立天文台や名大、北大のグループが21日発表した。

☆太陽の昔の姿とも言える「がか(画架)座」の若い恒星、ベータ星の周囲を円盤状に取り巻き、惑星を生み出すもとになる「ちり」の詳細な分布とサイズをハワイのすばる望遠鏡でとらえたと、国立天文台や名大、北大のグループが21日発表した。

「惑星は恒星の周囲にあるちり円盤の中からできたと考えられており、今回の成果は、かつて太陽系でどのように惑星が作られたかを知る重要な手掛かりになる」と、田村元秀・同天文台助教授は語る。

グループはすばる望遠鏡で、約2000万年前に誕生したとみられるベータ星近傍を赤外線波長域で詳しく調べた。

その結果、ちりは直径が数マイクロメートルあり、通常の星の間にあるちりより約10倍も大きいことが分かったという。【共同

04.12】…国立天文台のプレスリリースはこちら

<追加情報 03.22. 2006>

☆チリにある欧州南天文台(ESO)のVLT望遠鏡で先頃、太陽系から24番目に近い恒星の周囲に褐色矮星が存在することが確認された。褐色矮星は“惑星以上恒星未満”というべき、ある意味中途半端な天体で、近年続々と発見されている。

☆チリにある欧州南天文台(ESO)のVLT望遠鏡で先頃、太陽系から24番目に近い恒星の周囲に褐色矮星が存在することが確認された。褐色矮星は“惑星以上恒星未満”というべき、ある意味中途半端な天体で、近年続々と発見されている。

今回発見された褐色矮星は地球から3番目に近いもので、地球から12.7光年のところにある低質量恒星「SCR

1845−6357」が携えている。これはまた、最も表面温度が低いものの1つという(ただ低いとはいえ、750℃)。その質量は木星の約9〜65倍程度で、太陽・地球間距離の約4.5倍の軌道半径を持つ。

天文学者は遙か彼方の天体を探り続けているようなイメージがあり、それを考えると、太陽系の周辺はよくわかっているような気がする。

ところが実際は違うのだ。「新しく見つかったこの褐色矮星は有益なものです。何故なら距離がよく分かっているからで、その結果、絶対光度を正確に確定することができるからです。」と語るのは、観測チームの一員であるマークス・カスパー氏。更に今後数年間、その動きを追跡することで、質量も正確に見積もることができるという。これらのデータは、褐色矮星が如何にしてできあがったのかを考える上で重要な要素となるのだ。

今回発見された褐色矮星は、地球から最も近いものではない。最も近い褐色矮星は、有名な恒星「エリダヌス座イプシロン」の周辺に存在するもので、距離は11.8光年(詳しくはこちら)。

ただ、この新矮星は、見つかっている多くの褐色矮星の中では非常に低温の部類に入り、また、低質量恒星の周囲にそれが存在する姿は、初めて確認されたものだという。

このような褐色矮星の発見は、少なくとも太陽系の近傍では、冷たい褐色矮星が恒星と連星を成す、もしくは褐色矮星どうしで連星を成す傾向にあるのではないかと考えるヒントとなる。事実、いくつかの低温褐色矮星は、太陽系から約20光年以内に存在し、うち5つは伴星を有している。

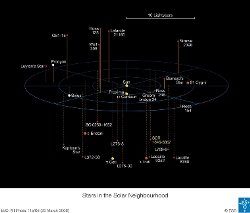

右は、太陽系から12.7光年以内に存在する恒星の分布図(大きいサイズ)。SCR 1845−6357は右下の方に位置する。詳しくはこちらへ【ESO 03.22】

右は、太陽系から12.7光年以内に存在する恒星の分布図(大きいサイズ)。SCR 1845−6357は右下の方に位置する。詳しくはこちらへ【ESO 03.22】

…関連の話題として、先日ですが、褐色矮星どうしの連星系で初めて質量が正確に測定されました。ちなみに同連星系の褐色矮星は、表面温度が約2700℃前後。こちらに記事がリリースされています(記載するつもりが忘れていました・・)管理人は、褐色矮星はいうなら、サルと人間をつなぐ猿人のようなものと考えてしまいます。。

<追加情報 03.13. 2006>

☆地球から9000光年の所にある赤色矮星の周囲に、地球の13倍程度の質量と、数倍の半径を有する系外惑星が存在することが明らかになった。木星や土星のようなガス球体惑星ではなく、岩石と氷からなる固体の、さしずめ“スーパーアース”タイプのもの(超地球型惑星?@管理人)。

この惑星は赤色矮星の周囲を、我々の太陽系でいえばアステロイドベルト(火星と木星の間に存在する小惑星帯)付近に相当する軌道を周回しているといい、地表の温度は−200℃に達すると見られている。仮に地球と似たような構造を有していたとしても、あまりにも低温のため、液体の水ひいては生命の存在可能性はほぼないものと見られている。

この惑星系では、系形成時のガスは大部分失われてしまっているので、スーパーアースがガスをまとうことはないという。また、詳細な分析により、木星型惑星の存在はないと見られている。

この惑星系では、系形成時のガスは大部分失われてしまっているので、スーパーアースがガスをまとうことはないという。また、詳細な分析により、木星型惑星の存在はないと見られている。

研究チームはまた、主系列星にある恒星の約3分の1が同様のスーパーアースを有すると見積もっている。計算によると、低質量恒星の周囲の方がそのような(木星型に比べると)小型の惑星を形成しやすいという結果が得られているといい、銀河系の大半を占めるのは低質量恒星であるので、結果として、スーパーアースは銀河系にゴロゴロしているのではないかという。

今回見つかったスーパーアースは、先日既報の「重力マイクロレンズ法」によって見出された。【Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics 03.13】

<追加情報 02.18. 2006>

☆「生命を宿す惑星系を有する有力恒星のリスト」を作った研究者がいる。米カーネギー研究所の天文学者マーガレット・ターンブル女史だ。女史はセントルイスで催されたAmerican

Association for the Advancement of

Scienceの2006年総会で、“habstars”と名付けた、生命が誕生しうる可能性がある惑星系を有する恒星のリストを発表した。

2003年、女史の研究チームは“habitable

stellar

systems”と呼ぶ、17129個の有力恒星を載せた一覧を発表しているが、今回はその中から更に絞り込んだ。

ターンブル女史は地球外生命探査(SETI)の有力ターゲットとして5つの恒星を、また、地球型惑星の探査に有力な5つの恒星をトップに掲げている。選択の基準は恒星自身の特徴に依っており、それらは互いに全て同じものというわけではなく、また、全て太陽と同じというわけでもない。(恒星自身の特徴に依る…例えば太陽は連星系をなしていませんが、女史の選択基準には連星系であるかどうかなどは関係なく、単一の恒星としてみて該当するかを判断しているようです。下の方で挙げてあるalpha

Centauri

Bはその一例です@管理人)

その基準には、“年齢”に関するものがいくつか含まれている。恒星は誕生してから最低でも30億年は経過しているというもので、惑星上での複雑な生命進化に必要とされる充分な時間である。また、多くのフレアを生じる傾向にある変光星なども、除外されている。更には、太陽質量の1.5倍以上を有する恒星も除かれている。

女史らはまた、恒星の“金属性”にも着目している。恒星とその惑星系は同じダスト・ガス雲から誕生するので、恒星に鉄元素が充分に含まれなかったとしたら、(惑星を形成するために必要な)重元素の量も少ない傾向にあると考えることができる。研究チームらが候補としてあげている恒星はどれも、太陽に含まれる鉄元素の少なくとも50%を超える量を有するものである。

更には、我々の太陽と同様、主系列星にある恒星がチョイスされている(つまり、巨星や白色矮星は除外)。

地球外文明が発する電波を捉えるのが、探査としては手っ取り早い。例えばSETIはその代表例だが、現在建設が進んでいる「Allen

Telescope

Array」(アレン電波望遠鏡群)は非常に強力なツールとなることが期待されている。これは350の電波望遠鏡を建設し、最微弱なシグナルをキャッチしようという企てて、今年、そのうちの42基が運用に入る予定。ターンブル女史はそのような電波探査に向いた筆頭候補に、地球から26光年離れたりょうけん座の「ベータCVn」を挙げている。現在も観測が行われているが、今のところ有益なデータは何も得られていないという。

その他、候補としてあげている恒星は以下の通り。

HD10307

地球から42光年。太陽と殆ど同じ質量、温度並びに金属性を有している。

HD211415

太陽の半分の金属性を有し、僅かに温度が低い。HD10307よりやや遠方に位置する。

18

Sco

さそり座にある恒星で、最も注目を受けている惑星系候補。殆ど太陽と同じ属性を有する。

51

Pegasus

既によく知られている。1995年、スイスの天文学者が初めて惑星系の存在を見出した恒星。暫く後、米国の研究チームが木星程度の惑星が存在することを確認している。

ところで、NASAは地球型惑星を探索する「Terrestrial

Planet

Finder」(TPF)計画を描いており、衛星の2016年打ち上げが予定されていたが、予算緊縮の中、先送りが決定している。また、その前哨戦である「PlanetQuest」計画も、少なくとも2015年までの先送りが決定している。

女史は、TPF計画でターゲットとなりうる有力候補も挙げている。TPFでは系外の地球型惑星の撮影が目指されているため、イメージをかき消してしまわないよう、太陽よりもやや暗い恒星が適切だと女史は考えている。トップ候補はインディアン座の恒星「Indi

A」で、太陽の約10分の1の輝きを放っている。以下、次の通り。

epsilon

Eridani

「エリダヌス座イプシロン」と呼ばれ昔から有名。地球から10.5光年離れた、太陽より少し小さく、温度が低い恒星。

omicron2

Eridani

地球から16光年離れる、オレンジ色の恒星で、誕生から太陽とほぼ同程度の年数が経過。

alpha Centauri

B

地球から最も近い恒星(4.35光年)「ケンタウルス座α星」をなす一恒星(ケンタウルス座αは3重連星)。長い間、生命誕生の条件を満たしていると考えられてきた恒星。

tau

Ceti

「くじら座タウ星」として知られ、太陽と同じGスペクトルの恒星。太陽よりも金属元素は少ないが、誕生から長時間が経過しており、生命進化には充分と考えられる。

(…なんだかこうしてみると、昔から想像図でも描かれてきた恒星ばかりですね。「くじら座タウ星人」とか(笑)@管理人)…詳しくはこちらへ【Spaceref 02.18】

<追加情報 01.26. 2006>

☆これまで約170個の系外惑星(太陽系以外に、恒星の周囲に存在する惑星)が見つかっているが、このほど地球の約5.5倍程度と、これまで見つかっているものの中では最も小さいサイズの系外惑星が見つかった。

☆これまで約170個の系外惑星(太陽系以外に、恒星の周囲に存在する惑星)が見つかっているが、このほど地球の約5.5倍程度と、これまで見つかっているものの中では最も小さいサイズの系外惑星が見つかった。

しかもこの惑星はガス球体ではなく、氷か岩石質のものという。今回発見されたのは、このタイプでは3つ目のものとなる。

この惑星系は射手座の方向、約2万光年のところに位置し、新発見の惑星は「OGLE-2005-BLG-390Lb」と符合が与えられた。惑星系の中心恒星は太陽質量の約5分の1といい、この惑星は太陽−地球間の距離の3倍に匹敵する距離をもって周回しているという。このため新惑星の表面温度は極めて低く、−220℃程度と見積もられている。

「『我々人類は果たして“一人ぼっち”なのか』という命題に答えを追い求める過程で、これは重要な発見だよ」と語るのは、米国科学財団(NSF)数理物理科学理事会の副理事マイケル・ターナー氏。氏は続ける、

「観測チームは最も地球に近いタイプの惑星を見つけたわけだが、より重要なのは、この惑星を見つけるために用いたテクニックの威力が示されたことだね。我々の銀河のかなりの部分を探索することができるし、他のやり方を補完するものでもあるね」

これまで発見されてきた系外惑星は、木星や土星のような巨大なガス惑星ばかり。惑星が存在することによる恒星のふらつきを調べたり、また、地球から見て恒星の目の前を(見えない)惑星が通り過ぎることによる恒星の減光などを観測するといった、間接的な方法で見つけられたもの。これらの方法では、対象となる惑星はサイズの大きなものになるしかなく、地球や火星のような岩石質の小型惑星の発見は困難。

ところが、今回の発見に至った観測チームが用いた方法は「重力マイクロレンズ方式」と呼ばれる方法で、作業量は膨大だが、感度は極めて高く、現段階では小型惑星を確認する唯一の方法。

「重力マイクロレンズ」とは、しばしば話題になる「重力レンズ」の一種。重力レンズは、銀河などの巨大天体の重力の影響で、その背後にある天体の光が曲がり、あたかもレンズのような働きをする現象。「マイクロレンズ」は銀河を恒星などの(銀河に比べたら遙かに小さい=マイクロ)小天体に置き換えたものと考えればよい。

「重力マイクロレンズ」とは、しばしば話題になる「重力レンズ」の一種。重力レンズは、銀河などの巨大天体の重力の影響で、その背後にある天体の光が曲がり、あたかもレンズのような働きをする現象。「マイクロレンズ」は銀河を恒星などの(銀河に比べたら遙かに小さい=マイクロ)小天体に置き換えたものと考えればよい。

光線の進みが重力場によってゆがめられるのはアインシュタインの一般相対性理論と共によく知られ、重力レンズの存在は彼によって予言されたもの。

このマイクロレンズ法による探査は世界の複数のグループによって行われており、「OGLE」グループ(Optical

Gravitational Lensing

Experiment)が昨年7月11日に、今回の発見につながる最初のマイクロレンズ検出に成功した。OGLEグループは銀河中心方向のスキャンを続け、年500個のマイクロレンズ発見のペース。だがその中に、小型惑星の存在を示唆するようなデータを見出すためには、より多くのペースで観測をこなさなければならない(そのくらい、発見確率が小さい)。

「OGLE-2005-BLG-390」(OGLEグループが2005年に検出した390番目の銀河バルジ、の意)は7月11日に観測されたものだが、発見直後、世界の観測グループに速報が送られた。この時点では、まだ小型惑星の存在までは検出されていなかった。

「科学的な力を最大限に引き出す唯一の方法は、情報を共有することです」と語るのは、論文共著者であるプリンストン大学のボーダン・パチンスキー教授。同教授はOGELグループの共同設立者でもあり、そもそもマイクロレンズの原理を最初に提唱したのはこの人。

この速報を受け、「PLANET」グループ(Probing

Lensing Anomalies NETwork)と「Robo

Net」グループがより詳細な追観測を行い、得られたデータを解析したところ、小型惑星の存在が検出されたという。

PLANETグループは世界中に観測網を広げており、「PLANETには陽は昇らないからね」と語るのは同グループの研究員で、パリ天体物理研究所のJean-Philippe

Beaulieu氏。PLANETなら、24時間観測が可能というわけだ。

なお、彼らがデータを纏め上げようとしていたところ、名古屋大学・太陽地球環境研究所率いる「MOA」グループも同じ対象を観測・発見を行っていたことを知ったという。「MOA」グループはOGELより強力な望遠鏡を有する。もちろん、MOAも他のグループと互いに密に連絡を取り合っている間柄。

要は、彼らはお互い協力者であり、好敵手でもあるというわけだ。

OGLEは更に強力な望遠鏡を増設するプランがあるという。更なる上は、火星程度の小ささの惑星を検出するようなミッションも提案している。

この発見論文は「Nature」1月26日号に記載されるが、関係機関は32、共著者数は73名という(スゴ!)。【NAF

01.26】

…詳しい記事はこちらへ(Press release

06-014)。なお、名古屋大学MOAグループのリリースはこちら。かなり詳しいです!(日本のメディアは当然ですが、MOAグループのリリースを報じています)

<追加情報 01.20. 2006>

☆太陽系の外縁には「カイパーベルト」と呼ばれる小惑星帯が存在すると言われています。一方、惑星系が形成されつつある恒星が続々と見つかっていますが、そのような恒星の同様のベルトが見つからないのかなと常々思っていましたが・・先頃、ハッブルが見出したようです。

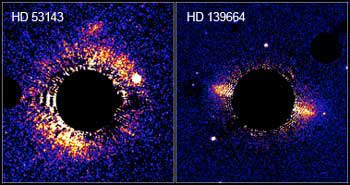

下の2つの画像は、恒星「HD53143」及び「HD139664」の周囲に形成されている氷やダストの円盤で、我々の太陽系外縁の「カイパーベルト」に相当するもの。両者とも、生命誕生に適した環境(「ハビタブルゾーン」と呼ばれる)と惑星系を形成しうる恒星の周囲に存在する。また、双方とも、円盤の内側はダストが晴れ上がった領域を持つようにみえ、それは惑星により形成された可能性がある。

地球から約60光年の距離にあるこれらの円盤の発見によって、可視光で観測できるダスト円盤は9つとなった。ただ、これらは他と異なっており、年齢が3億年と非常に古い。この経過年数は、形成されるダスト円盤が安定するまでに充分な年数という。

左側の「HD

53143」は太陽よりやや小さい、K-typeスペクトルの恒星で、約10億年の年齢(円盤を上から見た姿)。右の「HD139664」は太陽よりやや大きい、F-typeスペクトルの恒星で、僅か3億年程度の年齢(円盤を横側(エッジ側)から見た姿)。外縁がシャープな形をしていることから、不可視な伴星が存在することは明らか。その重力の作用によりシャープネスが維持されていると考えられる。これは、土星や天王星の細いリングの形状が、傍の小衛星により保たれているのと同様の現象。

ハッブルによるサーベイの結果、このようなダスト円盤は2タイプに分類できることがはっきりしてきた。1つは、50天文単位を超える幅を持つもので、もう1つは、20ないし30天文単位の狭い幅であるが、シャープな外縁を持つというものである。このうち後者は、カイパーベルトに類似する。ちなみに、我々の太陽系で言えば、30天文単位の付近に海王星が存在する。

画像は疑似カラーであり、2004年9月に得られたもの。詳しくはこちらへ。【Hubble ST 01.20】

<追加情報 01.11. 2006>

☆NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡は先頃、うお座の方向・50光年の距離に位置する白色矮星「G29-38」の周囲に、彗星起源のダスト円盤が存在することを明らかにした。この白色矮星は5億年前に生涯を終えた恒星のなれの果てと見られている。

☆NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡は先頃、うお座の方向・50光年の距離に位置する白色矮星「G29-38」の周囲に、彗星起源のダスト円盤が存在することを明らかにした。この白色矮星は5億年前に生涯を終えた恒星のなれの果てと見られている。

この発見は、白色矮星の周囲に今なお彗星が存在するするということ、更には外惑星が“生き残っている”可能性があることを示唆している。

恒星の進化論では、太陽程度の恒星は進化の最終段階で膨張し「赤色巨星」と呼ばれる状態に進化、その後、外層が剥がれて中心部が剥きだしになるとされている。このむき出しになったいわば“燃え残り”が「白色矮星」で、我々の太陽も最後はこのようになると言われている。

その恒星が惑星系を持っている場合、恒星の膨張により内惑星は飲み込まれていくのは想像にたやすい。例えば太陽の場合、地球軌道程度まで膨張するとも言われている。外惑星は生き残ると考えられている。

一方、彗星の多くは、惑星系の外側の領域で生まれ、何らかの理由により、恒星の近くまで接近・周回をするようになったもの。太陽系の場合、冥王星の外側に「カイパーベルト」、更には太陽系全体を包むような「オールトの雲」と呼ばれる小惑星帯やダスト域が取り囲んでおり、そこが彗星の“源”と言われている。最近では、冥王星探査機「ニューホライズン」が、このカイパーベルト域の探査に出発することで話題になっている。

「スピッツアがG29-38の周囲に検知したダストはたぶん、比較的最近形成されたものではないだろうか。外縁から彗星が内側へと入り込み、ダストをまき散らし、彗星自体は白色矮星の潮汐力で砕け散ったのだと考えられる」と語るのは、スピッツア・サイエンスセンターの研究員ウィリアム・リーチ氏。

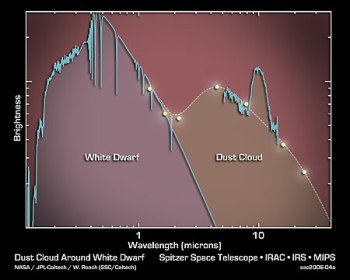

スピッツアが観測する以前、既にこの白色矮星には根源がはっきりしない赤外線が検出されていた。それをスピッツアははっきりと際だたせ、それが我々の太陽系で見られるダスト元素と同じタイプのものであることを明らかにしたのである。

「我々は大量かつ微粒のケイ素ダストを検出した。このサイズはたぶん、他の惑星天体ではなく、彗星に起源するものであろう」と語るのは、NASA・ゴダード宇宙センターの研究員マーク・クチナー氏。

上は、スピッツアの観測で得られたスペクトル。グラフ中、左側の波長域は紫外〜可視光に対応し、これは白色矮星(White

Dwarf)に起因するもの。一方右側は赤外域になり、これはダスト(Dust

Cloud)に起因する。もしダストが存在しなかったら、右側の波長は検出されないはずである。なお、このダストはヘール・ボップ彗星と同タイプの元素を含んでいることがわかるという。

波長10ミクロンの赤外線が突出しているのがわかるが、これがケイ素に対応し、ケイ素は我々が目にする泥や岩石、ひいては小惑星や彗星など、太陽系の岩石質物体の主成分。このケイ素はかなりの細粒子と見られ、これは彗星に起因すると考えられる。

ただ、このダストの起源には別の可能性もあり、それは、白色矮星に落ち着いた後、改めて形成された内惑星という。【Spitzer

Space Telescope

01.11】

かつて、このブロードな赤外線の成因を褐色矮星の存在に求められたことがありましたが、それは否定されたのかな…?

<追加情報 12.15. 2005>

☆NASAのスピッツァ赤外線宇宙望遠鏡は、若い恒星の周囲に形成されているダストの円盤中に、生体の構成に必要な基本物質のいくつかを発見した。それはDNAやタンパク質の基となる物質で、発見されたダスト円盤は原始太陽系のような状態と考えられている。

☆NASAのスピッツァ赤外線宇宙望遠鏡は、若い恒星の周囲に形成されているダストの円盤中に、生体の構成に必要な基本物質のいくつかを発見した。それはDNAやタンパク質の基となる物質で、発見されたダスト円盤は原始太陽系のような状態と考えられている。

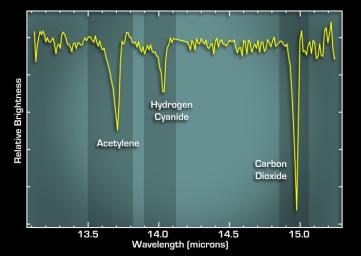

このようなダスト中にそのような基本物質が見つかったのは初めてのこと。それらはアセチレンやシアン化水素といったものであるという。

「この形成初期にある系は我々の太陽系の数十億年前、それは地球に生命が誕生する以前だが、の姿に極めてよく似ているかも知れない。」と語るのは、オランダ・ライデン研究所のFred

Lahuis氏。同氏は1月10日付アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ(ApJ-letters)の主任エディターも務める。

Lahuis氏のチームは、「IRS46」と符号の付けられた恒星の周囲を取り巻くガス円盤に含まれる有機物に着目した。この恒星はへびつかい座の方向、約375光年のところに位置する。この星座には、恒星が生まれる巨大なガス星雲が存在する。

多くの若い恒星と同様、IRS46もまた、周囲にガスやダストの円盤を有し、それらは、最終的には惑星系を形成する可能性もある。

スピッツァの強力な赤外線スペクトロメーターをこの恒星に向け観測した時、彼らは非常に驚いたという。というのも、そこに大量のアセチレンやシアン化水素分子の“バーコード”を見出したからだ。それまで既に100に達する若い恒星を調査していたが、そのような有機化合物の混合状態を示したものは初めてだったという。(「バーコード」というのは、スペクトルパターンの形容でしょう。下はその“バーコード”です@管理人)

また、そのガスの温度が高温であることもわかったという。これは、円盤が恒星の近くに存在することを意味し、その距離はだいたい、太陽−地球間に匹敵するという。

IRS46で見つかった有機化合物は、我々の太陽系にも見出されている。例えば木星や土星といった木星型惑星や、土星の衛星タイタンの大気、彗星核の表面といったところだ。

地球の歴史では、そのような有機分子は数十億年前に、恐らく彗星や彗星の吹き出すチリに乗って、地球上へ降り注いだと考えられている。アセチレンやシアン化水素は水の存在下で結びつきあい、DNAやタンパク質といった生命進化に必要な物質の基となる化学物質を形成する。これらの化学物質は、具体的にはタンパク質を構成する20種のアミノ酸のいくつかであるといい、また、DNA4塩基の中の1つであるという。

なお、ハワイ・マウナケアのケック望遠鏡による追観測によりスピッツアの発見は確証されており、また、円盤内縁付近から吹き出す恒星風の存在も示唆されている。この恒星風がやがてダストを吹き払い、地球のような惑星の形成へつながる可能性もあるという。【Spitzer

ST 12.21】

<追加情報 12.15. 2005>

☆NASAの赤外線宇宙望遠鏡「スピッツア」の観測により先頃、太陽程度の恒星で、ダストやチリでできたベルトを周囲に持つものが見つかった。これはちょうど我々の太陽系のアステロイドベルト(火星〜木星間に展開する小惑星帯)のようなものと例えればわかりやすい。

「我々の太陽系がどのように形成されていったか、その変遷を垣間見ることができるような、極めて希なケースだね」と語るのは、今回の発見を成したチームを指揮するディーン・C・ハイネス氏。

「今回の恒星は我々の太陽に基本的に同じような特徴を備えており、我々の太陽系が形成された時期と同時期の状態を見ていると考えられる。我々はこの恒星の周辺に小惑星帯が存在する証拠を掴んでいる。この小惑星帯の存在位置は、我々の太陽系で言えば、木星軌道程度の位置になるが。」と同氏は語る。

「この天体は極めて特異な、我々がこれまで見つけてきたものとは異なるものだ」と語るのは、アリゾナ大学のマイケル・R・メイヤー氏で、今回の発見におけるチームの一員。同氏はスピッツアを用いて、銀河系内の328個に上る、若く太陽程度の恒星の進化と惑星系形成の研究を指揮してもいる。

「我々調査してきた33個の太陽程度の恒星の中で、ダストのベルトを持つものはこれだけだよ。また、このような恒星は、過去に発見されたものも含めると5個しかないよ」とメイヤー氏。

今回、ダストの存在が確認された恒星は「HD12039」と符号が付けられたもので、年齢は約3000万年と、我々の太陽(45億年)と比べるとずっと若い。年齢的には惑星系のほぼ80%が形成されていると考えられる時期に相当するという。地球からの距離は約137光年。

この恒星は“G”タイプのスペクトルを持ち、これは我々の太陽と同じもの(色は黄色で、表面温度は5000ないし7000℃)。ただまだ若いため、安定した核融合反応は達成されていない。また、我々の太陽よりも8%程明るく、表面温度はやや低く、また、僅かに重い(太陽の1.02倍)ことがわかっている。

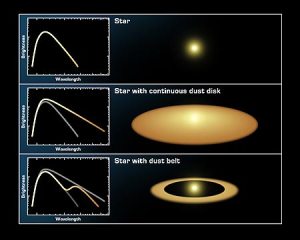

興味深いのは、このダストはブロードに広がったもの(ディスク)ではなく、極めて狭い領域に絞り込まれたもの(ベルト)であること。「我々は、タイトで狭い幅に岩石質の微小天体が押し込められていると考えている」とメイヤー氏は語る。

ところで、このダストベルトは、直接可視光で観測されるのではなく、スペクトル曲線の解析で判明するもの。

上はその違いを示したもので、恒星単体の時は図・最上の様な曲線が観測されるが、図・中のように恒星の周囲にディスク(円盤)が取り囲むときは、曲線の“すそ野”がブロードなものになる(外側へ行くにつれて連続して温度が低下する物体が取り囲んでいるため、恒星本体からは生じない赤外長波長域までの温度分布が見られる)。

一方、図・最下のようにベルト状の際は、スペクトルの一部に“こぶ”が生じる(局所的に単温の物体が分布するため)。これらをより詳しく調べることで、温度や分布などといったダストの状態を知ることができる。【Spitzer

ST 12.15】

<追加情報 11.30. 2005>

☆これまで太陽系外に惑星系が150を超える数見つかっているが、最近、惑星系を形成しつつあると思われる太陽の100分の1以下の質量を持つ天体が発見された。このサイズはこれまで見つかった中では最小のもので、木星の8倍の質量しかない。

このサイズでは太陽のように中心部で恒常的な核融合が起こらず、比較的低温の天体で「褐色矮星」と呼ばれる。表面温度は1000〜2000℃程度で、熱源は重力エネルギーと、形成初期に生じた重水素核融合の残熱である。

褐色矮星は「太陽になり損なった星」とも言われる。近年の観測技術の発達により、このような褐色矮星も多く見つかるようになり、更には、惑星系の形成過程にある褐色矮星も確認されつつある。

さて、今回確認された最小の褐色矮星は、NASAのスピッツァ赤外線宇宙望遠鏡で得られたデータから見出され、「Cha

110913-773444」と符号が付けられている。地球からカメレオン座の方角、約500光年のところに位置し、年齢は約200万年と見積もられている。

特徴的なのは、既に他の恒星の周囲で見つかっている惑星(系外惑星)よりすら小さいということだ。これまで見つかっている系外惑星の最も重いものは、木星の約15倍の質量を有する。

スピッツァはCha

110913-773444の周囲に、ダストやガスの円盤構造らしきものを見つけている。これが実際のものであれば、正に“ミニ惑星系”が形成されつつある姿を捉えているとも言える。

スピッツァはCha

110913-773444の周囲に、ダストやガスの円盤構造らしきものを見つけている。これが実際のものであれば、正に“ミニ惑星系”が形成されつつある姿を捉えているとも言える。

「我々の目標は、確実に惑星系を形成している最小サイズの“太陽”を探し当てることだ」

と語るのは、ペンシルバニア州立大学のケビン・ルーマン博士。昨年、博士らのチームは円盤を形成している最小の褐色矮星を、スピッツァ宇宙望遠鏡を用いて発見している。これはOTS44と符号が付けられたもので、質量は木星の約15倍程度(詳細はこちら)。

そうして、彼らはこの度、その半分サイズのCha

110913-773444を探し当てたことになる。なおこれにはハッブル宇宙望遠鏡、チリのセロ・トロロ天文台並びにジェミニ・サウス天文台(同、チリ)の地上望遠鏡の観測データも活かされている。

(右イラスト: 左の大きな恒星は太陽程度のもので「55

Cancri」と符号が付けられている天体。この天体も惑星系を持つとされ、最大の惑星は木星程度と考えられている。

(右イラスト: 左の大きな恒星は太陽程度のもので「55

Cancri」と符号が付けられている天体。この天体も惑星系を持つとされ、最大の惑星は木星程度と考えられている。

一方、右の小さな、赤褐色のものが褐色矮星Cha

110913 - 773444のイラストで、周囲を惑星系が取り囲んでいる想像図。なお、左の55 Cancri

を囲む惑星系のイラストはあくまで想像図。ただ、褐色矮星が如何に小さいかよくわかる。)

さて、そうすると、「惑星」と「褐色矮星」の区別をどこでつけるかが、問題になってくる。このことに関して、共同研究者のジョバンニ・ファツィオ博士は、「2つのグループがある」と語る。1つはその大きさで区別すべきだという研究者達で、もう1つはその形成過程で区別すべきだという研究者達という。

もし、これを「惑星」とするのであれば、我々は正に、惑星の周囲に形成されつつある“衛星系”を見ていることになる。ただいずれにせよ、我々が考えていたことよりももっと複雑怪奇な状況が存在するのは間違いないと言える。【Spitzer

Space Telescope 11.30】

<追加情報 11.25. 2005>

☆欧州南天文台(ESO)の大型望遠鏡干渉計(Very Large Telescope

Interferometer)に新たに装着された器機「AMBER」用い、このほど、2組の天文学者グループが2つの恒星のかつてないディテールを明らかにした。1つはいま正に恒星が形成されようとしている途中段階の天体で、その周辺には惑星系が形成されてもおかしくないような環境が存在しているもので、もう1つは逆に、その生涯を終えようとしている末期の恒星。研究者達は共に、それらのような恒星の周辺にはチリやガスで形成された円盤が存在していることを確認した。

ESOの大型望遠鏡干渉計は、直径8.2mの光学望遠鏡を2、3枚組み合わせ干渉計を形成することで、直径90mの鏡に匹敵する能力を実現させるもの。

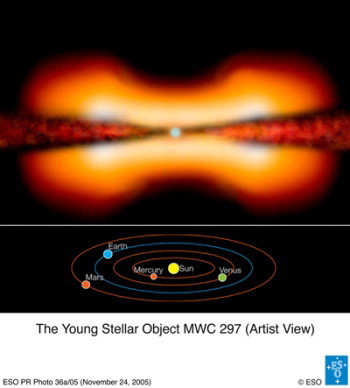

フランスのグルノーブル天体物理研究所のチームは、「MWC297」と符号の付けられている、太陽質量の10倍の、いま正に形成されつつある恒星を観測した。「この科学的ブレークスルーは、若い恒星の形成環境に極めて近づくことができるもので、惑星系の形成過程に関する貴重な情報をもたらしてくれるものだよ」と語るのは、チームリーダーの

Fabien Malbet

氏。

地球から800光年離れ、ガスとダストに隠された天体に関して詳細なディテールが得られるというのには驚かされる。その天体は“ディスク”に取り囲まれていることが明らかとなり、そのサイズはちょうど我々の太陽系程度のものだ。しかも、太陽−地球間の距離(1天文単位

=

1AU)程度でガス円盤はとぎれている。また、中心天体からは外部に向かって流出する恒星風が吹き出していることも判明し、両極側では600m/sのスピードに達している(これは赤道面側の約9倍という)。

(画像、上は水素スペクトル

Brγ輝線域で観測されたデータにフィットするようにモデルとパラメターを定め、シミュレーション解析を行った結果得られたもの。Brγ輝線は中心天体からの光には含まれていないので、明るい中心を“くりぬき”、周辺のガスやチリのディテールを浮き上がらせることができる。分銅金を横に潰したような円盤が広く広がっているのがわかり、そのサイズはおおよそ我々の太陽系程度。下は比較のために示された太陽系。詳細はA&Aに記載の論文を参照。

「なぜ、円盤が1AU付近でとぎれているのかはまだわからない。形成過程にある恒星周辺の環境に関して、新たな謎を投げかけられたよ」とMalbet

氏は語る。

また、もう一方の老いた恒星を観測したチームも、これまで考えられなかった興味深いデータを得ている。彼らは地球から8000光年離れた所に位置するB型超巨星「CPD-57°2874」を観測した。この超巨星は太陽の1万倍を超える輝きを有する。

ドイツ・ボン市のマックス・プランク研究所の

Armando Domiciano de Souza

氏率いるチームは、ESOの8.2m鏡3枚を用いて、先のチームと同様の観測を行った。その結果、この超巨星の外層は球対称ではなかったという。この理由として、巨星全体が赤道面に沿った円盤に包まれており、その円盤が高温のダストからなり、強い極恒星風を有しているからだろうという。

「このような観測は、より複雑で興味をそそる天体の理解の、新たな扉を開くものだね」とDomiciano

de Souza 氏は語る。より詳しくはA&A記載の論文を参照。【Spaceref 11.25】

<追加情報 10.20. 2005>

☆NASAのスピッツァ赤外線宇宙望遠鏡は先頃、カメレオン座の方角約520光年の距離にある褐色矮星の周囲に、惑星系が形成されつつあるのを発見した。アリゾナ大学とNASA・宇宙生物学研究所(Astrobiology

Institute)の共同研究チームが「サイエンス」誌に発表した。

褐色矮星は、質量が足らなかったために内部で核融合反応が起こらなかった、“恒星になり損なった”天体。核融合という強力なエネルギー源を有しないため明るさも暗く、そのため「褐色矮星」と名付けられている。

スピッツァ宇宙望遠鏡はこの褐色矮星の周辺に、複数のチリの塊やリングの存在を確認することに成功した。これらの塊やリングは更に衝突を繰り返し、最終的には太陽系のような惑星系を形成するものと考えられている。

このことは、恒星ではない褐色矮星の周辺でも、惑星系の形成プロセスが存在しうることを証明するという。【Spaceflight

Now/Spitzer HP 10.20】

<追加情報 07.17. 2005>

☆3個の“太陽”を持つ珍しい惑星を、米カリフォルニア工科大学の研究者が発見した。

木星に似たガス状の巨大な星で、3個の“太陽”の周囲を3・35日周期で公転している。惑星がある場所は高温で、これまでの理論では、星は生まれないという。今回の発見は、惑星形成の常識を覆す可能性がある。英科学誌ネイチャーに発表した。

見つけたのは、同大のマチェイ・コナッキ研究員。米ハワイ島のケック望遠鏡で「HD188753」と呼ばれる恒星系を観測したところ、地球から149光年離れた所にある惑星が、3個の恒星の周囲をまわっていることがわかった。

惑星の公転軌道付近は高温で、木星型の星の核となる氷が出来ないため、従来の理論では惑星を形成するガスが集まってこないと考えられる。【読売

07.17】

…「3個の太陽をもつ惑星」というのが、一体どんな軌道を描いているのか見当がつきませんでしたが、なるほど、このような状態なのですね→JPLによるフラッシュ

その“惑星”は、連星になり損ねた恒星(ないしは褐色矮星)かもしれないですね。太陽系の木星型惑星と同様に考えること自体、ムリがあるのでは!?

<追加情報 07.06. 2005>

☆先月30日、カリフォルニアのアマチュア天文家Ron

Bissinger氏は自前の望遠鏡とCCDカメラで、恒星HD149026の周囲を周回していると思われる“系外惑星”(HD149026b)の存在を捉えることに成功した。

彼が記録したデータは完璧なもので、アマチュア天文家による3例目の系外惑星確認にほぼ間違いないと見られている。

氏が行ったのは「トランジット法」と呼ばれる観測で、系外惑星や伴星が地球から見て主星の正面を通過した際の減光を捉えるもの。アマチュアが保有するレベルのCCDカメラでのキャッチは可能と言われており、ハイアマチュアがそろう日本人の発見が大いに期待されている分野(上データは氏の観測から得られたもので、赤いラインが理論による光度曲線で、青いドットが実際のデータ。予測曲線に沿うように青ドットが分布しており、減光をはっきりと示している)。【Sky&Telescope

07.06】

…より詳しい解説はこちら。CCDをお持ちの方はトライしましょう!(望遠鏡は持ってますが・・CCDはムリ。。管理人)

→系外惑星を探す

<追加情報 06.23. 2005>

☆南の魚座の1等星・フォーマルハウトの周囲に広がるダストリングのイメージを、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した(画像:フォーマルハウト自体はその強烈な光線をマスクするために隠してある)。

画像はフォーマルハウトの周囲に細い“リング”が存在することを示している。この画像は可視光で撮影されたもので、恒星の周囲を取り巻くリングが可視光で捉えられたのは初。中心に輝くフォーマルハウトからリングまでの距離は約133天文単位(1天文単位は地球〜太陽間の距離)であり、これは太陽から冥王星までの距離の約倍に匹敵する。

画像はフォーマルハウトの周囲に細い“リング”が存在することを示している。この画像は可視光で撮影されたもので、恒星の周囲を取り巻くリングが可視光で捉えられたのは初。中心に輝くフォーマルハウトからリングまでの距離は約133天文単位(1天文単位は地球〜太陽間の距離)であり、これは太陽から冥王星までの距離の約倍に匹敵する。

このようなシャープなリングの存在、また、リングの中心(Ring

Center)が恒星(Star)の位置とずれていることは、恒星の周囲を公転する惑星が最低1個は存在する有力な証拠と考えられており、そのまだ見ぬ惑星が大きなものであれば、今後更なる観測で見つかる可能性もある。

中心から約50ないし70天文単位のところを周回する惑星があるだろうという試算があるが、正確にはまだわからない。もし、その惑星が木星の5倍以上の大きさであったら、ハッブルでも捉えることは可能という。将来打ち上げが予定されているジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡での捕捉も期待される。

我々の太陽系もこのような形で誕生したと考えられており、“原始太陽系”のリアルな姿としても今後重要な研究対象となる。【Hubble

site 06.23】

…例えば土星の輪をシャープに支えているのはリングの傍を通る小さな衛星ですが、ちょうどそれと同じような理屈で上のリングも支えられていると考えることができるのでしょう。この場合は衛星でなく、惑星ですね。フォーマルハウトはアラビア語で「魚の口」を意味する言葉から来ているとかで、秋の夜空に輝いて見えます。地球から4番目に近い恒星(約25光年の距離)で、太陽が45億歳に対して、フォーマルハウトは約2億歳と極めて若い星です。

…例えば土星の輪をシャープに支えているのはリングの傍を通る小さな衛星ですが、ちょうどそれと同じような理屈で上のリングも支えられていると考えることができるのでしょう。この場合は衛星でなく、惑星ですね。フォーマルハウトはアラビア語で「魚の口」を意味する言葉から来ているとかで、秋の夜空に輝いて見えます。地球から4番目に近い恒星(約25光年の距離)で、太陽が45億歳に対して、フォーマルハウトは約2億歳と極めて若い星です。

<追加情報 06.14. 2005>

☆全米科学財団は13日、これまでで大きさが最も地球に似た小型の惑星を、米カーネギー研究所などのチームが、地球からわずか15光年という太陽系の「すぐ隣」で発見したと発表した。

この惑星はみずがめ座にある褐色矮星の周囲を周回しているもの。回っている恒星との距離が近いため、表面は200−400度の超高温で、地球と同じような生命が存在できる環境ではない。だが、地球に似た惑星が今後も見つかる可能性を大いに示唆する。

この惑星は質量が地球の約7・5倍と、太陽系外で見つかった惑星の中で最小。この大きさから、発見済みの太陽系外惑星のほとんどを占める木星のようなガス惑星ではなく、岩石成分が多い地球型の惑星である可能性が高いとチームはみている。【共同/他

06.14】

<追加情報 04.02. 2005>

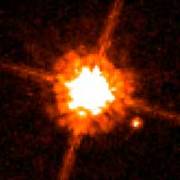

☆ついに、直接撮影が!

太陽系の外にある惑星の姿を撮影することに初めて成功したと、ドイツ・イエナ大などのチームが2日までに発表した。南米チリにある欧州南天天文台の超大型望遠鏡VLTの近赤外線カメラを使った(写真:“b”とあるのが惑星)。

太陽系の外にある惑星の姿を撮影することに初めて成功したと、ドイツ・イエナ大などのチームが2日までに発表した。南米チリにある欧州南天天文台の超大型望遠鏡VLTの近赤外線カメラを使った(写真:“b”とあるのが惑星)。

この惑星は、おおかみ座にあるGQ星と呼ばれる恒星の周りを約1200年かけて回っている。地球からの距離は、約460光年。木星1−2個分の質量とみられる。イエナ大のラルフ・ノイホイザー教授は「光の波長を分析し、質量を割り出した。質量からみて、惑星である可能性が極めて高い」と話している。

明るく光る恒星のそばにある暗い惑星を、はるかかなたの地球から直接観測するのは極めて難しく、これまでは成功してなかった。【共同

04.02】

<追加情報 03.23. 2005>

☆太陽系の外にある惑星を初めて直接観測することに、米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターなどの研究者が、NASAの赤外線宇宙望遠鏡スピッツァーを使って成功した。NASAが22日発表した。

自分で光らない惑星は遠く離れるほど観測が難しく、従来は間接的な方法で存在を突き止めるしかなかった。直接観測できれば、宇宙の果てにある惑星の研究も大きく進むと期待される。英科学誌ネイチャー(電子版)などに発表された。

観測されたのは、地球から150−500光年離れた木星のようなガス惑星2個。恒星の近くを回っているため多くの熱を吸収して温度が800度前後と極めて高く、独自に赤外線を出していたため、キャッチに成功した。【共同

03.23】

…彼らの観測法は「トランジット法」と呼ばれる方法です。<追加情報 07.06. 2005>も参照してください。

<追加情報 02.25. 2005>

☆地球から約460光年離れた恒星のそばに、星になり損ねた「褐色矮星(わいせい)」と呼ばれる天体があるのを国立天文台と東京大、神戸大の共同チームがハワイにある同天文台のすばる望遠鏡で発見し、25日発表した。

褐色矮星はおうし座にある「DH」という恒星の周りを約6000年かけて一周するとみられる。重さは木星の40倍で太陽の4%。約100万年前、重さが太陽の67%あるDH星とともに生まれた双子の星で、2つの星は地球から太陽までの距離の330倍離れている。これほど若い恒星を回る褐色矮星は珍しいという。

<追加情報 02.10. 2005>

☆今週、コロラド州アスペンで開かれている太陽系外惑星に関する会合で、太陽系外の惑星の中には地殻の主成分が炭素の惑星があるのではないかという報告がなされた。

太陽系外惑星とは、太陽以外の恒星や褐色矮星の周囲を周回する天体。褐色矮星とは、太陽のように中心部で核融合反応が起こるまでには至らなかった"準恒星”を指す。

地球はケイ素と酸素(二酸化ケイ素)が地殻の主成分である。これに対し、炭素が主成分となる惑星が存在するのではないかという提唱である。

なお、炭素がダイヤモンドの形で存在する可能性も高いという。【Spaceflight

Now 02.10】

…つまり、ダイヤの塊ですね。(ダイヤは炭素の結晶)