変光星として有名なくじら座の「ミラ」(くじら座ο)。これは人間が最初に長期観測記録を残した変光星で、1596年、ドイツの牧師デビッド・ファブリツィウスが超新星と間違えて気付いたのが最初の公式確認で、「ミラ」という名には「驚いたもの」などという意味がある。

変光星として有名なくじら座の「ミラ」(くじら座ο)。これは人間が最初に長期観測記録を残した変光星で、1596年、ドイツの牧師デビッド・ファブリツィウスが超新星と間違えて気付いたのが最初の公式確認で、「ミラ」という名には「驚いたもの」などという意味がある。

3〜10等級のスパンを1年近くかけて変光することから、面白く、かつ変光星観測の入門星としても手頃なもの。

ミラは半径が大きな巨星(平均で2天文単位=太陽地球間の2倍)で、地球から約400光年の距離にある。表面温度が2000〜3000Kと低く、しかも動径振動、いうなら脈動を行っているため光球(本体)のサイズが劇的に変化する。このような部類の変光星を「脈動変光星」といい、特にミラと同類の変光をするものを「ミラ型」と呼んでいる。ミラ型は表層から少し入ったところに水素とヘリウムが電離した領域があり、それにより生じるエネルギー流不安定が脈動の要因と考えられており、あわせて、外層が外へ向かって大量に流れ出している(質量放出)ことも知られている。

ミラの脈動と光度

ミラはその半径を大きく、具体的には最大径の40%もの変化を起こしている。また、光球の表面温度も1900K〜2500Kの間で変化する。ただ、この温度(平均2200K)は、恒星の中ではかなり低温の方だ(太陽は6000K)。このような低温星の場合、エネルギー放射の大半は赤外線で行われている。(注: 絶対温度(K)=摂氏(℃)+273)

ミラは、可視光波長では大きな光度変化を示すが、赤外線波長では、大した光度変化を示さないことが古くから知られている。だがそうすると、なぜ可視光線だけが劇的な変化を見せるのかという問題が生じる。この問題を解決するにあたり、すぐに思いつくのは、サイズと温度が大きく変化するに伴い、可視光放射も変化するという考えだ。だが、定量的に調べてみると、これでも無理があることがわかる。

例えば、平均の半径が2天文単位で、表面温度が2200Kの低温星を仮定したとする。この天体を100パーセクの距離から見たときの可視等級は約4.5等程度。温度を維持したままで半径を±20%変化させても、光度は僅か0.4等しか変化しない。このことから、サイズの変化が可視等級を大きく変化させるとは考えにくい。

一方、温度の変化は可視等級の変化に大きく寄与するものの、それでも±15%の変化に対し等級は3.4等の変化と、これまた必要とされる7等級前後、倍数にして約1000倍の大きな振れ幅を稼げない。

このように、サイズや温度の片方だけを考えても、光度変化の説明は苦しいことがわかる。実際はどうなっているのか?ちょっと複雑なものであるが、これがなかなか面白いメカニズムが最近提唱されている(M.

J. Reid, et al, 2001)。その概要は、こうだ。

光度が極小の時、その輝きは1400K黒体からの放射であると逆算される。1400Kといえば、鉄が溶ける温度(1808K)よりも低い。イメージとしては、高温の溶岩(1500K弱)が想像される。

ミラの表面温度の極小値は1900Kであるから、更に500K ほど低温でないといけないわけであるが、この実現には、表面から離れるにつれて温度が低下するメカニズムを導入する。仮に温度が距離の2乗に反比例するとすると、1900Kの温度が1400Kに低下するのは、半径の約1.8倍程度離れた距離のところになる。すなわち、極小期にミラが、あたかもその半径の1.8倍も離れたところから可視光放射を行っているようなメカニズムを考えればよいことになる。

ちょっとややこしい、一見すると無理のある理屈だ。だがこれは、極小時限定で、光球の外側に、表面から放射された1900K

可視光を吸収し弱めるような“膜”を被せれば可能となる。そしてそれが、実際に存在しうる。

ミラ型のような低温星(Mタイプ、Sタイプ)のスペクトルには、大量の酸化物の存在を示す特徴が見られることが、古くから知られている。特に顕著なのは酸化チタン(TiO)であり、この酸化チタンに膜の役割を担わせるのだ。

高温では、チタンと酸素は分離している(原子状態)が、低温になると両者は結合し、酸化チタン分子を形成する。したがって、ミラが極小に向かう(=低温になる)につれて酸化チタンの量が増大し、光球を包むような格好になる。つまり、膜が完成する。

酸化チタンは、可視光線の吸収には抜群の力を発揮する。この特徴は我々の身近なところでも大いに役立てられており、例えば電車やバスに増えてきた遮光ガラスやサングラス、女性が使うUVカット仕様の化粧品などに配合されてる。

また、酸化チタンは赤外線を透過するので、赤外線の強度はさほど大きく変化しないこともまとめて説明できる。

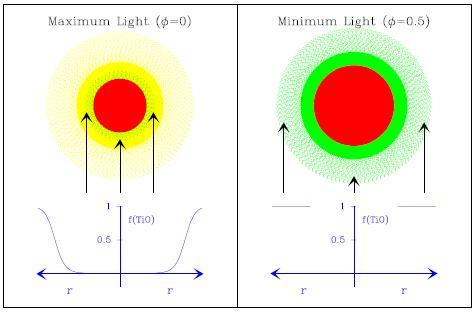

下図は、以上を視覚的にまとめたものであり、グラフは酸化チタン(TiO)の相対量を示す。左が光度極大時のミラの姿で、右が極小時の姿。赤く示されているのが光球で、緑が酸化チタンの“膜”。

極大時は光球は小さく高温で、周辺に漂う酸化チタンは分解している。極大時には、光球の表面積は狭いが高温かつ膜が薄いため強い光を周囲に放つことになり、一方、極小時には光球は膨張し、表面積は大きいものの、周囲を(低温で出現した)酸化チタンの膜に包まれるため、可視光放射は著しく減少することになる。酸化チタンの膜が光球半径の約1.8倍程度まで広げて描かれているのが、先に述べたメカニズムに対応している。

なお、このモデルは、酸化チタンに大幅な可視光吸収を担わせるというシンプルな仮定の下で組み立てられたものであり、他のより細かい特徴をまとめて説明できるものではない。加えて、ミラ型には他にも様々なタイプがあり、当然それらには別のシナリオが考えられる。

ちなみに、ミラでよく誤解されるのは、「光度極大時にサイズも極大」ということだが、実際は全く逆である。赤色巨星の特徴でよく、「低温だが表面積が大きいために光度は明るくなる」という言い回しが用いられるためであるが、ミラ型では温度が低すぎるため、「表面積で稼いでも間に合わない」と言えるだろう。

連星系・ミラ

ところでミラは、連星系をなしている。相方が発見されたのは1923年10月のことで、当初、分光観測データに高温星のスペクトルが混じっていることからその存在が予測され、それから何日と立たぬうちに実視でも確認された。これには当時、ミラの光度が極小付近だったのも幸いした。容易に見つかったにも関わらずそれまで誰の目にも確認されなかった理由としては、分光観測が充分ではなかったこと、ミラの極小時以外はその輝きに埋もれてしまっていること、実は伴星も変光星であることなどが考えられるが、「まさか連星じゃないだろう」という思いこみもあったかもしれない。

連星周期は約400年で、今日、ミラが認識されてからちょうど一公転したことになる。

その後の観測で、伴星は恐らく白色矮星であること、しかも直接それを見ているのではなく、白色矮星を取り巻くガスの円盤を見ていることがわかっている。当初これは、ミラが吹き付ける恒星風(ガス流)の一部を白色矮星が捕らえている(正に“受動的”)結果と考えられていたが、ここ10年ほどで、白色矮星が“能動的に”吸い込んでいることが確実になってきた(ふくれあがった外層が白色矮星の重力圏に達し、矮星がその重力でガスを引き寄せるという意味で“能動的”)。

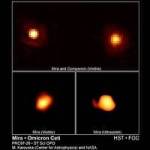

これを最初に示唆したのは、ハッブル宇宙望遠鏡による紫外線観測で、1997年のこと。右はその時得られた画像で、上段で右がミラ(ミラA)で、左が伴星(ミラB)。両者は太陽〜冥王星間ほどの距離を隔てている。

これを最初に示唆したのは、ハッブル宇宙望遠鏡による紫外線観測で、1997年のこと。右はその時得られた画像で、上段で右がミラ(ミラA)で、左が伴星(ミラB)。両者は太陽〜冥王星間ほどの距離を隔てている。

下段左は可視光で捉えたミラで、右は紫外波長で捉えたそれ。可視光では形が球形から歪んでいるのがわかるが、これは外層が振動に伴い“ぶよぶよ”であることを表している。一方、紫外波長による画像では“釣り針”のようなカーブが見えるが、これは伴星へ向けて流れ出している高温ガス流の一部と考えられた(詳細はこちら)。

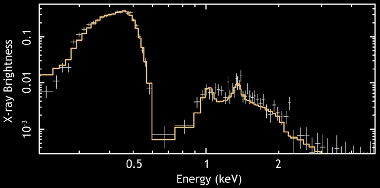

一方、下は2003年12月、X線宇宙望遠鏡チャンドラによる19時間観測で得られたデータを視覚化したもの(左)で、右はその対比想像図(左で、ブルーの部分がX線を放射している領域)。この観測により両星をつなぐガスのブリッジが初めてはっきりと捉えられ、加えて、ガスブリッジ、更にはミラA自体からもX線が放射されているのが確認された。

これまで、ミラの観測で検知されるX線は全て、伴星がまとう高温の降着円盤から発せられるものと考えられてきた。だが、降着過程にあるガスやミラA自体からも発せられていることが明らかとなったわけで、これはまた、ミラ型変光星からX線が放射される姿を初めて捉えたという点でも重要である。

上はチャンドラのACISセンサーにより得られたミラ連星系のX線スペクトル。左側に軟X線(<0.7keV、低エネルギーX線)放射が、右側に硬X線(高エネルギーX線

0.7keV≦)放射が確認される。軟X線の方は一般的な放射(制動、黒体、シンクロトロンの各放射)をフィットさせることは出来ず、代わりにCとNの放射スペクトルをブレンドさせることでうまく説明できる。一方、硬X線は、制動放射にNeとMgの放射を考慮したもので説明でき、このような高温域放射はフレアかジェットのような現象が関与していると考えられる。

ミラAからのX線は軟X線で、外層におけるバースト現象である「X線アウトバースト」に起因する可能性がある。このことは、我々の太陽で時折生じる「コロナ質量放出」(CME)とそれに伴う軟X線に類推できる。もしバーストであるならスペクトルにも変化は現れるはずで、また、生じた強いガス流を吹き付ける方向が伴星の方向であったなら、今後数年のうちに降着円盤にも影響が出るはずである。さらに、降着ガスの量的加速は円盤不安定やジェットも引き起こす可能性があり、これは新星爆発の可能性を示唆する。

ただ、より正確な追求にはもっと多くの波長による観測が必要とされるが、ミラの観測は、他のミラ型天体の研究にも大きく貢献するものとなる。

ミラBの変光周期は約10数年と言われているが、数ヶ月や数日内での変化が観測されたこともある。これらもひょっとしたら、ミラAのバースト周期などと関係があるのかも知れない。

【Reference】

“How Mira Variables Change Visual Light by a Thousand-fold”, M.J. Reid

and J.E. Goldston, ApJ. 568 (,2002)

http://jp.arxiv.org/pdf/astro-ph/0106571

“X-ray Outburst in Mira A”, Margarita Karovska, et al, ApJ. 623 (2005) L137-L140

http://jp.arxiv.org/pdf/astro-ph/0503050

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1997/26/image/a

http://chandra.harvard.edu/photo/2005/mira/index.html

[追加情報 08.16. 2007]

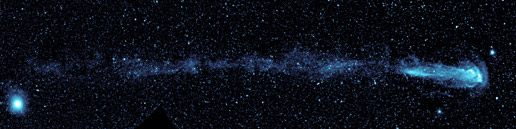

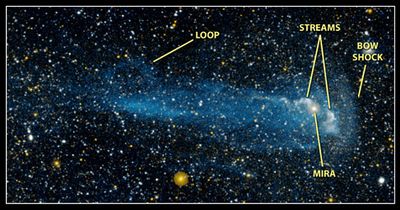

「ミラ」が、長さ13光年に渡る巨大な“尾”を有していることが明らかとなった。

これは、NASAの紫外線宇宙望遠鏡「ギャレックス」が行った観測で明らかになったもの。ギャレックスは紫外線波長で銀河や恒星の観測を行っている宇宙望遠鏡であるが、そのルーチンサーベイの一環としてミラの観測を行ったところ、上のような巨大な尾の存在が明らかになった。尾はミラから流れ出しているガスである。(大きいサイズや関連アニメーションはこちらへ)

肉眼で、そして技術の発達につれ様々な観測機器で観測されてきたにも関わらず、このような尾の存在に今まで誰も気づかなかった。

「最初にこれを見たときはショックを受けましたよ。全く予想外の、バカでかいテイルをよく知られた恒星がなびかせていたとは」と語るのは、研究チームの一員、カリフォルニア工科大学のクリストファー・マーチン氏。

ミラは恒星の中でも固有運動の速さがトップクラスで、秒速130kmに達すると見られている。外層から流れ出したガスは周辺の星間物質の中で減速し、その場に取り残されるため、上に見るような尾が形成されたと考えられている。尾の長さは約13光年に達するが、逆算すると、約3万年ほど前から尾の形成が始まったことがわかる。

一方、前面にはバウショックが認められ、2本の複雑な乱流が後方へ伸びているのがわかる。

研究チームは、バウショックの高温ガスがミラの外層から流れ出したガスを加熱し、紫外域で発光させているのではないかと考えており、これまで可視光や赤外光など他の波長域では全く観測にかからなかったことも説明できる。

詳しくはこちらへ【JPL 08.15】