7年の歳月をかけて2004年7月に土星へ到着した土星探査機「カッシーニ」。搭載されていたタイタン着陸機「ホイヘンス」は翌1月、タイタンへ突入、まだ誰も見たことの無かったタイタンの素顔を垣間見ました。その時得られたデータの解析は続けられていますが、2005年11月30日、ひとまずはっきり確定したことのリリースが、欧州宇宙機構(ESA)と米航空宇宙局(NASA)の共同記者会見の形で行われました。以下、そのリリースの要約をまとめてみます。

◇ホイヘンスミッション・概要◇

NASA/ESA/ASI が共同開発した土星探査機「カッシーニ」に搭載されていたESA開発のタイタン着陸機「ホイヘンス」は、2004年12月25日にカッシーニより切り離され、2005年1月14日、タイタン大気へ突入。パラシュートを展開、約2時間28分後、無事に着地することに成功した。

NASA/ESA/ASI が共同開発した土星探査機「カッシーニ」に搭載されていたESA開発のタイタン着陸機「ホイヘンス」は、2004年12月25日にカッシーニより切り離され、2005年1月14日、タイタン大気へ突入。パラシュートを展開、約2時間28分後、無事に着地することに成功した。

地表のはっきりとした映像が高度40kmから得られ、そこには見たことのない世界が広がっていた。それは地球上で見られる活動、特に気象や地質、流体運動などにまつわる点で多くの類似点がある。画像は流体…たぶんにメタンと思われる…による浸食活動の存在を強く示唆している。

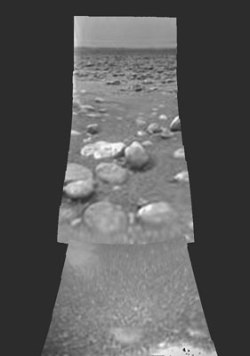

ホイヘンスは明るく輝く、流体活動により形成されたと見られる地形と、干上がった川や湖底のように見える暗い地形の境界付近に向けて降下し、着陸は暗い地形のところだった。直径数センチの水氷の小石が着陸地点には散らばり、周囲は湿った砂状のラフな土地であった。

大気運動、風はタイタンの自転方向に、その自転よりも早く運動していた。その方向は西から東であり、高度120kmで時速450km(秒速125m)であった。風速は高度が下がるにつれて低下し、地表付近では風向きが変化していた。高度100〜60kmの間で、強いウインドシア(急激な風の変化)の層に遭遇したが、これは予期せぬことだった。

ホイヘンスはまた、高度140kmから40kmの間に第二の電離層を発見した。電子密度は高度60kmでピークに達しており、また、観測装置は雷電の形跡も捉えていた。大気に広がるオレンジ色の「もや」は地表に降下するまで捉えられており、これまでの予想と大きく反するものだった。モデルでは、高度約60km付近でもやは晴れ上がることになっていた。ただ幸いにも、高度40km以下では、もやはかなり薄まり、地表を撮影するには支障はなかった。

ホイヘンスにより、高度150km以下における有機化合物のサンプリングが行われたが、これにより、大気にも地中にも複雑な有機化合物の存在が確かなものとなった。このことは、タイタンが、地球上における生物の進化初期に存在したであろうと考えられている化合物を探す確かな場であることを約束するものだ。

アルゴン40も地表で存在が確認された。これはタイタンが過去に、そして多分に現在もであろうが、内部地下活動を有していた(いる)ことを示している。

◇タイタン大気の乱流◇

ホイヘンスに搭載されていた大気構造観測装置(Huygens Atmospheric Structure Instrument “HASI”)がキャッチした大気上層における強い乱流と第二の電離層、そして雷電の存在は研究者を驚かせたものである。

HASI は高度1400kmから地表に着地するまで観測を続け、温度や密度、電子伝導度や地表構造などの物理特性を計測した。

HASI は高度1400kmから地表に着地するまで観測を続け、温度や密度、電子伝導度や地表構造などの物理特性を計測した。

大気上層の構造はかつてボイジャーの観測データより推測はされていたが、高度200〜600km付近の大気中層はよくわかっていなかった。ただ、地球からの望遠鏡観測は、複雑な垂直構造の存在を示してはいた。

タイタン地表に関する事柄は、大気に広がる「もや」に阻まれ、殆どわかっていなかった。当初、地表は炭化水素の深い海で覆われていると考えられていたが、赤外線とレーダー観測により得られたアルベド(反射率)から、たぶん湖の存在はあり得るものの、広い海原は存在しないことがわかった。

かつて得られていた観測からは、タイタンの地表大気圧は地球と同程度で、メタンがあたかも地球の水のように海原を形成し、雲と雨をもたらしていると考えられていた。また、雷の存在も推測され、それが高分子形成に影響を与えていると考えられていた。

HASI はまた、大気上層における温度と密度が、予想よりも高いことを明らかにした。平均170K(−103℃)を中心に、10〜20度の幅にわたる温度分布の強い揺れが存在することも明らかになった。これと他の観測結果より、タイタン大気は多くの異なる層を形成していると考えられる。

タイタンの電離層モデルはこれまで、宇宙線が電離層を形成し、その電子密度は高度70〜90kmでピークを迎えると予想していた。ところがHASI

は、酵素140km〜40kmの間に第二の電離層の存在を見出した。これは、高度60kmで電子密度がピークを迎える。

タイタンの電離層モデルはこれまで、宇宙線が電離層を形成し、その電子密度は高度70〜90kmでピークを迎えると予想していた。ところがHASI

は、酵素140km〜40kmの間に第二の電離層の存在を見出した。これは、高度60kmで電子密度がピークを迎える。

HASI はまた、雷と思われる形跡を捉えている。降下中、複数の電界インパルスが観測されたが、この電磁波は地表と電離層の間を伝搬してきたものであろうと考えられる。

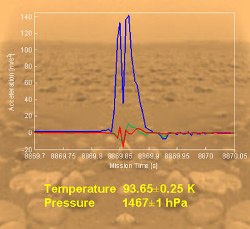

また、地表温度も正確に計られ、93.65±0.25K(約−180℃)であり、地表大気圧は1467±1hPa(地球の約1.4倍)であった。これはボイジャーが得ていた数値95K、1400hPaに極めて近いものである。

◇雨と風と、もや◇

降下カメラ/スペクトル計(Descent Imager/Spectral Radiometer “DISR”)で得られた高解像度の大気画像は非常にスペクタクルなものであった。DISRとドップラー風速観測データをドッキングさせることで、研究者達はより多くの研究課題を突きつけられたと言える。

降下カメラ/スペクトル計(Descent Imager/Spectral Radiometer “DISR”)で得られた高解像度の大気画像は非常にスペクタクルなものであった。DISRとドップラー風速観測データをドッキングさせることで、研究者達はより多くの研究課題を突きつけられたと言える。

タイタンの成層圏におけるメタンから炭化水素への不可逆反応は、地表もしくは地下にメタンの“リザーバー”が存在することを示唆している。カッシーニによる観測からはそのようなリザーバーが見あたらなく、DISRのデータからは地表に液体炭化水素溜まりを確認できなかったにもかかわらず、地表には液体の流れた跡のような地形の存在が明らかになっている。

この画像は、かつての地表の姿を投げかける。地球と似ていることだが、明るい高地に見られる地勢は、暗い低地(おそらく乾いた湖か川底)へ向けた流路の複雑なシステムの存在を示している。

この低地へ着陸した後で撮影された画像には50を超える小石が写っており、それは直径3mm〜15cmの範囲で様々であった。15cmを越える石は見あたらなかった。このサイズ分布は、直径15cm以上の石は湖底には運ばれて来ず、また、5cm以下の小さいものは即座に流されて移動してしまったことを示唆している。

これらの特徴と、明らかに“池”、“島”それに“海岸線”と見られる地形と合わせて、輝きの違いを説明するモデルを組み立てることができる。それらは明らかに“流れやすい”液体によるもので、液体そのものは降水もしくは湧き出た形で生じたものである。これはメタンやエタンの特徴にも矛盾しない。

これらの特徴と、明らかに“池”、“島”それに“海岸線”と見られる地形と合わせて、輝きの違いを説明するモデルを組み立てることができる。それらは明らかに“流れやすい”液体によるもので、液体そのものは降水もしくは湧き出た形で生じたものである。これはメタンやエタンの特徴にも矛盾しない。

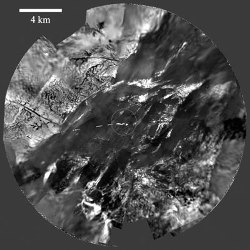

(右画像は、ホイヘンスが高度17〜8kmの間を降下中に得た画像をつなぎ合わせたもので、上が北。細い、暗い直線上の特徴は水路と解釈され、明るい高地の間を走り抜けている。複雑なこの水路ネットワークは降水現象(メタンの雨)の存在を示唆し、また、“湧きメタン”の存在可能性もある。)

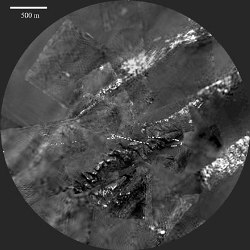

一方、濃黒の細い部分は明るい溝の“本流”と解釈することができ、暗い物質が水路へむけて流され運ばれ、“海岸線”へと達している。突風やタイタンの弱い重力がこのプロセスを手助けしているとみられる。

(右画像は、ホイヘンスが高度7〜0.5kmの間を降下中に得た画像をつなぎ合わせたもの。上の画像・中央の薄い○円の部分の拡大画像に相当する。また、中央少し左下の白い“X”マークはホイヘンスの着陸地点を示す。やはり同様に、濃い黒いラインは水路(本流)と考えられている。

(右画像は、ホイヘンスが高度7〜0.5kmの間を降下中に得た画像をつなぎ合わせたもの。上の画像・中央の薄い○円の部分の拡大画像に相当する。また、中央少し左下の白い“X”マークはホイヘンスの着陸地点を示す。やはり同様に、濃い黒いラインは水路(本流)と考えられている。

地表を照らすランプは予定通りに点灯し、地表の反射測定などがスムーズに行われた。その結果、反射光スペクトルにはメタンの強い吸収線が確認された。

着陸後も画像は連続して撮影され、また、表面のスペクトル観測も継続して行われた。ランプは地表高・約30cmのところから照らしていたと考えられている。

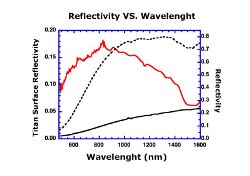

赤外線反射光スペクトル、すなわち光線の異なる波長毎の輝度の強弱、は、太陽系の他の天体のものとは似つかないものだった。

それが示すのは「ソリン」と呼ばれる高分子有機化合物の存在であり、これは惑星科学者の間では惑星の原始大気に含まれていたものと考えられている。また、水の氷の存在も見られる。しかし、表面スペクトルで最も興味深い特徴は、地球上で見られる有機物や氷のスペクトルのいかなる組み合わせとも合致しないことである。

それが示すのは「ソリン」と呼ばれる高分子有機化合物の存在であり、これは惑星科学者の間では惑星の原始大気に含まれていたものと考えられている。また、水の氷の存在も見られる。しかし、表面スペクトルで最も興味深い特徴は、地球上で見られる有機物や氷のスペクトルのいかなる組み合わせとも合致しないことである。

(右グラフは反射光赤外スペクトル観測で得られたデータで、波長と反射率の関係を示したもの。地表を照らすランプのスペクトルは赤ラインで、2つの異なる有機ソリンのスペクトルが黒ラインで示されている。地表は暗く、茶色っぽい色であることが判明し、また、スペクトル中の吸収線は水の氷の存在を示している。

グラフの“坂”は、現在実験室における装置で作り出されるいかなるものとも異なっている。このことは、実験室での再現は可視光域でのスペクトルとよく一致するが、赤外線領域のデータの再現はできていないことを意味している。)

これらのスペクトルはまた、地表付近でのメタン量が5±1%であることを示しており、このことはホイヘンスに搭載されているガスクロマトグラフ分析計から得られるデータとも一致している。“メタン湿度”は約50%となる。

以上のことから、地表は“乾いている”状態ではなく、着陸地点近傍における霧がメタンのみで形成されていることを強く示しているものである。

以上のことから、地表は“乾いている”状態ではなく、着陸地点近傍における霧がメタンのみで形成されていることを強く示しているものである。

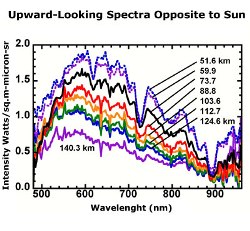

(右グラフはDISRスペクトル観測装置により得られたもので、波長毎の強度の違いが示されている。センサーは太陽と反対方向の上方を向いており、降下と共に強度が増している。この変化はエアロゾル粒子の増加によるもので、粒子は太陽光を散乱している。あらゆる方向の可視光及び赤外光スペクトルは共に、「もや」粒子の密度や特徴に関する情報を与えるものである。)

これらをつなぎ合わせることで、タイタン表面の地表形成におけるメタンの役割や、どのようにメタンが大気を循環しているかが明らかになる。メタンの相対湿度や液体の流れた明らかな痕跡など、“メタン雨”やその蒸発の存在証拠となるといえる。“低温噴出”による流れの痕跡のようなものもいくつか存在する。

また、パノラマモザイク画像を組み合わせることで、ホイヘンスがどのような軌跡で降下していったのかを知ることができる。軌跡は地球でのシグナル追跡で得られ、また、その軌跡から風の流れがどのようになっているかを知ることができる。

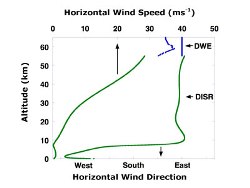

データより、ホイヘンスは東ないし北東へ向けて流されていったことが判明した。これはタイタンの自転方向と一致する。この速度は高度50〜30kmの間で秒速30mから10mへと遅くなり、高度30〜20kmの間では更に遅くなり、秒速4mであった。

高度7km付近で風速はゼロとなり、今度はそれまでと逆風に吹き返していた。さらに高度300m付近から着地までの15分間、西ないし北西へ向け約1km押し流されていた。

地球の2基の電波望遠鏡で行われたドップラー風速観測(DWE)により得られたデータから、タイタン大気の運動が高精度で決定され、また、DISRのデータが確定された。

DWEのデータは高度120km以上の上層における強い乱流の存在、および東向きのドリフトを明らかにしただけではなく、地表付近に吹く弱い逆方向(西向き)の風の存在を明らかにした。

また、この観測がタイタン大気の「スーパーローテーション」(大気の方が地表よりも早く動く現象)を初めて確実に検知したことは意義深い。一方、予期せぬこととして、高度60〜100kmの間に極めて風の弱い層が存在を発見された。これは現在のモデルではまだ説明できないものである。

また、この観測がタイタン大気の「スーパーローテーション」(大気の方が地表よりも早く動く現象)を初めて確実に検知したことは意義深い。一方、予期せぬこととして、高度60〜100kmの間に極めて風の弱い層が存在を発見された。これは現在のモデルではまだ説明できないものである。

(右グラフは各高度における水平方向の風の強さと向きを示している。緑ラインはDISRのデータから得られたもので、青ラインはDWEのデータから得られたものである。タイタンの東向きの風は高度50kmで秒速28mで、高度30kmで秒速10mと、減少している。高度7kmではより遅くなり、最終的にゼロになる。地表付近で今度は逆向きの風が吹いている。)

◇干潮のタイタン?◇

地表観測パッケージ(Surface Science Package “SSP”)により得られた観測結果は、ホイヘンスが着陸の再、氷の小石にぶつかり、それを粉砕、その後砂地の地表にぬめり込んだことを明らかにした。地表は液体メタンで湿っていたと思われる。

SSPは9つの独立したセンサーのパッケージで、液体であれ、柔らかい物体〜固体、硬い氷であれ、どのような状態の特性もカバーすることができる。あるものは固い地表に着地した場合に、またあるものは液体に着水した場合に備えて柔軟に設計されており、8つは降下中にも機能して各種データを集める。

タイタン上層における予想外の激しいモーションはSSPの2軸傾斜センサーもはっきり捉えており、強い乱流の存在を示唆している。だが、これが生じるメカニズムはまだわからない。

着地の際ペネトロメーターと加速度計が得たデータより、地表が硬い氷のように固くもなく、また、綿のブランケットのような圧縮性に富んだものでもなかったことが明らかになった。ホイヘンスは比較的柔らかい地表に着地し、それは湿った粘土や軽く押し詰められた雪、湿ったもしくは乾いた砂のようなものだ。

ペネトレーターはまず10cmほど突き刺さり、その後徐々に数ミリメートル沈み込み、僅かに傾いたことがわかった。最初の強い衝撃は、小石の1つにぶつかったと考えるのが最も妥当と考えられる。

着地直前の、最後の90mの間に記録された音響データは比較的スムーズなものであったが、しかし完璧に滑らかなものでもなかった。着地寸前のホイヘンスの垂直速度は極めて正確に求められており、秒速4.6mであった。また着地地点の起伏は1000平方メートルにわたり1m程度であった。

液体を観測する意図のあったセンサー(屈折率や透過度、密度計)から得られたデータは目下分析中で、液体の動きなどがなかったか調べている。というのも、着地直後にガスクロマトログラフがメタンの蒸発を観測していたからだ。

カッシーニにより得られた光学、レーダー及び赤外スペクトロメーターのデータ及びホイヘンスのDISRにより得られたデータを合わせることで、タイタン表面の形成に関して様々な修正モデルを提唱することができる。

大気運動(風)による作用は排除できないものの、液体の流れや海洋形成のプロセスはホイヘンスの着陸地点で最も際だって現れている。SSPとHASIのインパクトデータから浮かび上がるのは、弱い(もしくはゼロ)結合力を持つ粒子状の固体物質、もしくは、液体を含んだ地表である。

後者の場合、例えていえば、湿った砂や植物性タール、ないしは湿った泥ということになろう。“砂”は氷の粒子からなるもので、液体メタンで湿っている。或いは、光化学生成物ときめの細かい氷粒子で、ある種粘着性の“タール”かもしれない。

ただ、このような極低温(−180℃)の環境下においては、そのような物質の特徴はまだ不確実である。

◇タイタン大気の、最初の成分分析◇

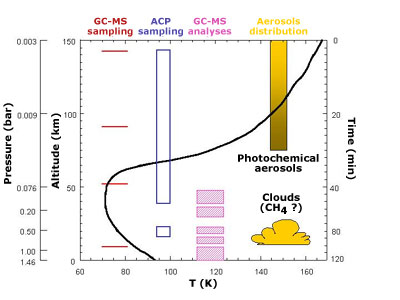

エアロゾル収集・分析装置(Aerosol Collector and Pyrolyser “ACP”)及びガスクロマトグラフ質量分析計(Gas Chromatograph Mass Spectrometer “GCMS”)はタイタン大気を初めて直接測定したことによる化学組成データをもたらした。

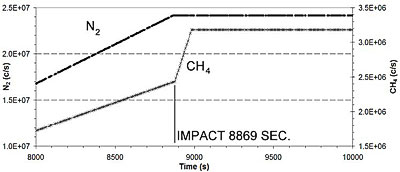

タイタン大気で最も謎であった2つの事柄に、窒素及びメタン分子の起源と、メタンが光化学反応でどのように壊されていくのかというプロセスがある。GCMSは高度140kmから地表に降りてくるまで、化学組成とアイソトープの量を測定し続け、大気の主成分が窒素とメタンであること、もやの主成分がメタンであること、を明らかにした。

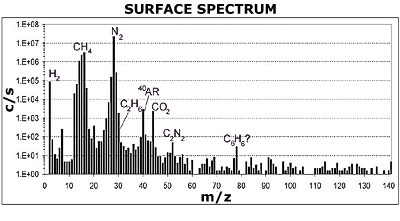

(上グラフは経過時間を横軸に取って表したもの。窒素とメタンが降下につれて増加していく様が明らかであり、着地(IMPACT)の直後にメタン(CH4)の濃度が急増しているのが表されている)

アイソトープ比の測定より、2つの重要な事柄が明らかになった。メタンに測定された炭素のアイソトープ比(12C/13C)は継続的な、もしくは周期的なメタンの補給が行われていることを示唆している。しかし、メタンを発生させるような生体システムは見出されていない。

窒素のアイソトープ比(14N/15N)は、タイタン大気が形成された初期の頃は現在の5倍の密度があり、現在もなお、宇宙空間へ向かって窒素が逃げていることを示唆している。(下グラフ・地表における成分分析データ。メタンCH4と窒素N2が際だって多いことがわかる)

希ガスとしてはアルゴン36が初めて検出されたが、キセノンやクリプトンは検出されなかった。しかし、そのアルゴンの量も少なかった。アルゴンは窒素リッチな大気では特に興味深いもので、また、タイタン質量のおよそ50%は水の氷であり、氷は希ガスの主要な運び手であるからである。

アルゴンの量が少ないということは、大気の密度が高いか、もしくはアンモニアに取り込まれているか(窒素の代わりに)ということを示唆している。他の希ガス類が発見されなかったのは驚くべきことで、今後のタイタン大気形成過程のモデリングで議論を呼ぶことだろう。

GCMSで検出された地表からの蒸発物の成分は、ホイヘンスがメタンで湿った地表に着地したことを示し、探査機の熱で冷たい土から蒸発したものである。また、大気中では検出されなかった有機化合物も地表に検出されており、それらは例えばシアンやエタンである。

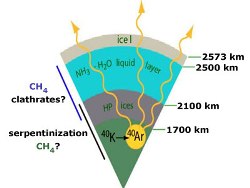

地表にはアルゴン40も検出され、これは過去に、そして多分現在も、タイタン内部に運動の存在を示している。

地表にはアルゴン40も検出され、これは過去に、そして多分現在も、タイタン内部に運動の存在を示している。

(右図は、カリウム40がアルゴン40に崩壊する様子を示したもの。アルゴン40はカリウムの同位体であるカリウム40の崩壊で生じる。蛇紋岩化作用(serpentinization)を通したメタンの形成や、水和メタン(メタンハイドレード)として蓄積されている可能性などが考えられる。)

タイタンのエアロゾルは、大気の熱構造を決定するのに重要な役割を担う。放射による加熱や冷却のプロセスに影響を与えるからだ。それらは暖かい層や冷たい層の形成を手助けし、逆に、風の強さや循環パターンの決定に貢献することになる。

ACPはエアロゾル粒子の化学組成を直接測定した。600℃の加熱による熱分解分析から、アンモニアとシアン化合物が最初に検出された。

これは特に重要なことである。というのも、アンモニアは大気中にガスとして存在せず、従って、エアロゾルは化学反応により生じた物質を含有していることになるからだ。この化学反応は複雑な有機分子を形成するものかも知れない。

エアロゾルは、雲を形成する際の凝結核としても振る舞う。また宇宙生物学では、複雑な有機反応の最終生成物としても捉えられる。

【Reference】

ESA “Results from Mars Express and Huygens”(11.30.2005)

http://www.esa.int/SPECIALS/Results_from_Mars_Express_and_Huygens/index.html