メチタ・男の夢(下)

1953年4月、ソ連共産党中央委員会はコロリョフが提出した「R−7」ロケットの開発計画を承認した。このロケット(右)は、開発されたばかりの水爆を搭載して飛行する射程7000キロの大陸間弾道ミサイル(ICBM)であるが、彼にはもう一つの、いわば“本命”の目標があった。

1953年4月、ソ連共産党中央委員会はコロリョフが提出した「R−7」ロケットの開発計画を承認した。このロケット(右)は、開発されたばかりの水爆を搭載して飛行する射程7000キロの大陸間弾道ミサイル(ICBM)であるが、彼にはもう一つの、いわば“本命”の目標があった。

それは、R−7を使って世界最初の人工衛星を打ち上げることだった。

ここで、旧ソ連時代の宇宙開発組織を簡単にまとめておこう。ソ連には、日本のJAXA・宇宙航空開発機構(旧・宇宙開発事業団など)や米国のNASA・航空宇宙局のような、宇宙開発を専門とした“総元締め”の組織はなかった(…近いものはあったが)。基本的にソ連邦空軍等、軍部を後ろ盾に計画は進められ、開発対象も、軍用が前提だった。米国の宇宙開発が非軍事を基本に進められてきたのとは対照的だが、まあ、ソビエトという国家の性格からすると、当然だったともいえる。

また、事実上の開発工場である「設計局」がいくつも存在した。ソ連共産党という巨大組織の中で、各設計局は工業機械部門傘下に位置づけられており、そこでは、設計局長は単なる工場長クラスの身分。コロリョフの第一設計局が最初のものだが、1953年、当時の指導者・フルシチョフは、設計局を複数設置・分散させることを決定した。仮にコロリョフ設計局が敵の攻撃を食らったら、それで全てがパーとなるからであった。確かにそうなのだが、対するコロリョフは反対した。開発のスピードや全体の調和を考えると、分散化は非効率的であることを見抜いてのことだった。

だが、それだけとは思えない。むしろフルシチョフは、コロリョフの力が強大になり過ぎる事を恐れたのではないか。彼はもはや、一介の工場長という立場を越えた力を持ち始めていた。それはコロリョフも薄々、気づいていたかもしれない。(ただ、新設された設計局の長の多くは第一設計局出身であったため、コロリョフの息がかかっていると言っても過言ではないが)

なお、共産主義社会という全体主義体制の下では、情報は統制され、一般人の発言は極めて制限され、へたなことを口走ろうものなら投獄されるのがオチだったが、科学全般、研究者社会は、政治体制に関わることでなければ、議論は原則自由だった。開発現場は「自由主義」の雰囲気で活気があったという。政府も、「創造的な仕事には自由な空気が必要」ということを理解しており、また、生活環境も好待遇が与えられていた。

◇

話を元へ戻そう。1953年にスターリンが死去し、跡を継いだフルシチョフによって55年、コロリョフに、それまでの罪を抹消するという「名誉回復」が行われた。名誉回復、が笑わせる。彼はそもそも無実だから、本来「謝罪」すべきなのだ。ソ連とは、そんな国だった。そうではあったが、彼はその後共産党に入党し、正式に国家の職員となる。晴れて、ロケット開発に打ち込めるのだ。

コロリョフらが開発を続けていたR−7は当初失敗続きだったが、1957年8月21日、バイコヌール基地から打ち上げられたそれは6800キロを飛んで、極東のカムチャッカ半島へ着弾した。ついに完成の日を迎えたのだったが、彼は喜ぶまもなく、直ちに次の行動を開始した。党中央委員会と掛け合ったのだ。

先にも述べたが、ソ連の宇宙開発は軍用が大儀だった。この成功したR−7にもそれゆえ、ダミーではあるが、核兵器が搭載されていた…人工衛星の模型ではなく。だがコロリョフにとっては、核爆弾ではなく、衛星を飛ばすのが本命だったのは言うまでもない。

このことは、彼を生涯、開発とは別の次元での消耗戦に引きずり込むことになる。新しいものを開発する際は、プランを作成し、党中央委員会の協議にかけなければならない。その際、「どのように軍用に役にたつか」ということを最優先で明記しなければならないからだ。ただ、協議で承諾されれば、それは国家の“命令”と同格となるため、胸を張って実行できる。

彼は、「夢追人」だった。人工衛星を飛ばし、月へ、火星へ人間を送り込み、宇宙ステーションや月面基地を建設し、恒久的に人間が宇宙へ進出する…事実、ドイツ降伏直後にV−2の調査でドイツへ赴いた際、親しい人間に「ミサイルの加速をどんどん強くすれば、地球の周囲を周回できるようになる」と熱く語ったという。

だが、そのようなものがどのように軍用に役立つかは、党幹部には理解できなかった。というより、はっきり言って、国防の役に立たないことはコロリョフも理解していた。そのため、人工衛星の企画はプランの最後に、付け加えるように書かれ、討議されるのも最後だった。例えばガガーリンによる史上初の有人飛行計画も、別の偵察衛星とセットで協議にかけられた結果、承認されたのである。また、R−7の初期の連続失敗に軍部は、「コロリョフが衛星のことを考えているから、開発が遅れているのではないか」という疑念を抱いていた。そしてそれを、彼も気づいていた。

◇

コロリョフは、R−7に衛星を搭載して打ち上げることを委員会に掛け合ったが、即、却下された。無理もない。そこで今度は、うまい方法を考えたが、それは半ば、脅しに近いものだった。

「ソ連は、衛星打上げを世界最初に行う国家を目指すのか否か?」

かつてのオリンピックの金メダルの数などに、それは象徴される。ソ連邦はあらゆる事に置いて、「金メダル」を追いかける国家だった。コロリョフは共産党の性格をよく熟知した上で、このような脅し文句を繰り出したと思われる。これを言われたら、もう誰も文句を言えない。しかも、技術的には完成の域にあるのに、渋って米国に先を越されたら、大黒星である。誰が責任を取るのか?誰も責任など取りたくなかった。

かつてのオリンピックの金メダルの数などに、それは象徴される。ソ連邦はあらゆる事に置いて、「金メダル」を追いかける国家だった。コロリョフは共産党の性格をよく熟知した上で、このような脅し文句を繰り出したと思われる。これを言われたら、もう誰も文句を言えない。しかも、技術的には完成の域にあるのに、渋って米国に先を越されたら、大黒星である。誰が責任を取るのか?誰も責任など取りたくなかった。

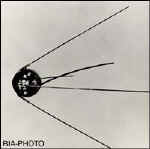

党幹部は、渋々だが、ゴーサインを出した。衛星はごく簡単なもので、電池と発信器と温度計だけを搭載したもの。それは、「スプートニク1号」と名付けられた。(写真)

コロリョフは、R−7開発の頃からもう、単なるエンジニアではなかった。大勢の技術者を束ね、1つの目標にチームを導く「プロデューサー」となっていた。計画を実現するには党幹部を説得し、予算を獲得しなければならない。幹部に強力な支持者を作った「政治家」でもあった。

エンジニアには、国や時代を超え、よくも悪くも“クセ”のあるものも多い。現代のゲーム開発現場を一例に挙げれば、プロデューサーに対しチームの実力プログラマーが「それ、面白くないんじゃないスか?」等と平気で言ったりするようなものだ。そんな連中をまとめるのは至難の業だ。

コロリョフは、自身が探求心旺盛な実力派エンジニアであった故、部下のプランや提案をすぐに理解することができた。また、幼少の頃両親から離れて育ったこと、青春を収容所で味わったことも結果として、プラスに作用したと思われる。そこで彼は、ヒューマニズムの裏も表も、全てを味わった。人を説得し、同意し、反対し、提案する…どのようなタイミングでどう自分が振る舞うべきか、つまり人心掌握の術を体得していたのである。そしてそれらの融合が、強烈な信頼感とカリスマを生み出したのだ。

スプートニクの制作にあたって彼は、工場の内装を、壁の塗装から一新させたという。組み立て中の衛星は、特製の座布団ならぬ、スタンドの上に据え、ベルベットの布で覆うという、“VIP待遇”を施させた。工場の技術者や事務員、ひいては党の幹部に、「まさに歴史的なものを作ろうとしているのだ」ということを心底理解させるためだった。また、彼は米国を大いに“利用”した。「アメリカよりも先に!」と唱え、現場の精神統一を測ったのである。そのため誰もが、「自分は歴史的なレースに参加しているんだ」という自負があり、意欲的に仕事に取り組んだという。天才プロデューサーぶりは、このような形で存分に発揮された。

R−7ロケットが組み立て工場で建造され、先端にはスプートニクがセットされた。爆弾ではなく、衛星がセットされる瞬間をコロリョフはどれほど待ちわびていただろう。

◇

ロケットは、横向きの状態で建造された。それは機関車でゆっくりと発射場へ運ばれ、垂直に立てられる。これは現在のロシアでもそうだ。

「ポッっ!」

機関車が汽笛を鳴らすと、エンジンの轟音と共にロケットはゆっくりと、しかし確実に動き出した。1957年10月2日の事だった。

関係者達は、その周囲を囲むように、発射場までロケットと足並をそろえる。まるで、旅立つ我が子を見送るかのように。この光景は勿論現在もそうで、写真はその1コマである(ちなみに写真はソユーズ打ち上げロケット。これはR−7に改良を重ねたもので、上のR−7の見取り図とよく似ているのがわかる)。

関係者達は、その周囲を囲むように、発射場までロケットと足並をそろえる。まるで、旅立つ我が子を見送るかのように。この光景は勿論現在もそうで、写真はその1コマである(ちなみに写真はソユーズ打ち上げロケット。これはR−7に改良を重ねたもので、上のR−7の見取り図とよく似ているのがわかる)。

この日、コロリョフは大勢の関係者達を引き連れて、発射場までの1. 5kmの道のりを歩いた。今回はテストではない。本番だ。誰もが言葉少なかったが、場の雰囲気を更に重苦しくする男が1人いた…コロリョフ、その人だった。

話しかけられるのを拒むオーラを出しながら黙々と歩き、ついに誰も言葉を発することができなくなったという。うつむいて歩く彼が何を思っていたのか、それは誰にもわからない。

◇

10月4日、R−7のエンジンが火を噴いた。その勢いはぐんぐん強くなり、ついに発射台から浮き上がった!天地を裂くような轟音と白煙を残し、やがて視界から消え去っていった。

小さな管制室で受信機にかじりつくエンジニア達。やがて、軌道に乗った金属球から発信音が聞こえたとき、コロリョフは叫んだ。

「私が生涯待ち望んでいたのは、まさにこの瞬間のことだ!」

この言葉はその後、語り継がれることとなった。

しかし、彼らは不安で一杯だった。果たしてちゃんと、1周して帰ってくるか、だ。やがて発信音は聞こえなくなり、スピーカーからは雑音だけが響き渡っていた。「ザーッ」というノイズ。沈黙が、部屋を包んだ。固唾を飲んで見守るとは、このことだろう。理屈では1時間半もすれば、また聞こえるというのは、誰もが知っていた。しかし、果たして本当に軌道に乗ったのか?失速して、燃え尽きていないか?発信器は壊れていないか?ひたすら待った。待って待って待ち続けた…。

「ビーっ」

やがて、微かにだが、ノイズとは違う音が聞こえてきた。それは遙か彼方からやってくる…段々と音は大きくなり、極めて単調だが、力強いシグナルとなった。

「ビーっ、ビーっ、ビーっ、ビーっ!」

詰めかけていた人々に、言葉では表現できない大歓声が起こった。ソ連政府は世界中に発表した。「衛星を軌道に投入」電波のチャンネル(周波数)も公表した。「ほら、聞いてみろ!」というのだ。世界中が聞き耳を立てた。特に米国は動揺を隠せなかった。

「ビーっ、ビーっ、ビーっ!ソ連が攻めてくる!」

翌日、世界中の新聞の一面が、そんな段抜き大見出しで賑わった。

ちなみにこの第一報を、フルシチョフはさほど気にとめなかった。実は共産党機関誌「プラウダ」も、一面の隅で扱ったのみだった。彼らは事の重大さを理解していなかったのである。

◇

西側がひっくり返っているのを見て、フルシチョフは熱狂的なロケットファンになった。彼はそのような形とはいえ、人工衛星に理解を示したものの、残念ながら全面的なものではなかった。ロケット開発はやはり、「軍用第一主義」に変わりはなかった。

ただ、ソ連共産党が、軍部の支持の上に成立しているようなものであったから、それも無理がなかったのかもしれない。へたすると、フルシチョフ自身の首が飛びかねない。

またこの日以降、死ぬまで、コロリョフは果てしない消耗戦に向かわねばならなくなった。しかも、“2正面”である。それはまず、米国に対して、そしてもう1つは、支持が不安定な党幹部連達に対してである。

しかも、更に追い打ちをかけるような「敵」が内側にもいた。グルシュコとその仲間達だった。グルシュコはR−7開発の頃までは協力的だったが、やがて露骨に反目するようになる。

1963年5月、宇宙飛行士達が彼の設計局を見学するというツアーが催された。彼の設計局は作業員11000人を擁する巨大組織となっており、そこでエンジン等を見学することになっていた。ちょっとしたピクニックのようなものだったかもしれない。コロリョフも同行したが、楽しいはずの遠足を台無しにしてしまったのは、グルシュコだった。コロリョフが前を歩く彼に声をかけた際、無視し、振り返らなかったのだ!皆言葉を失い、場は冷め切ってしまった。

やがて、コロリョフのエンジン要請を受け付けなくなった。ある時など、他には数百のエンジンを供給したのに、コロリョフには2ケタの数しか供給しなかったのである。彼は軍部に近づき、コネクションを作っていた。事あるごとに、コロリョフに横やりを入れたが、それは嫌がらせに近いものだった。

ある時、コロリョフの怒りがついに爆発した。

「何年もの間、彼の設計局は、実用エンジンの開発に取り組んでいない。この設計局は世の中の需要から完全に孤立し、莫大な資金を浪費している!」

後年、フルシチョフから書記長職を奪ったブレジネフは、この2人の巨人が反目しあうのを国家の損失と考え、和解を促すよう、食事会を設けたことがあった。だが、書記長直々のこの取り計らいも、結局ムダに終わった…もう、両者の関係は修復不可能だった。

ただ、グルシュコが面白くないのがわからないでもない。同じエンジニアでありながら、R-7の完成が、両者の立場を決定的に違うものにしてしまった。それまでは懐疑的だった党幹部も、いまやコロリョフの力を認めている。ロケットはエンジンがないと飛ばない。それに関わったのはグルシュコだ…しかし賞賛は専ら、コロリョフに注がれたのだ。

コロリョフの設計局は第1設計局(OKB-1)であったが、グルシュコのそれは、第456設計局(OKB-456)と冠されていた。別に数字の序列が全てを決めるわけではないが、感情としては引っかかるものもあったろう。従業員が何万人いたとしても、常に彼はコロリョフの陰に置かれた存在だった。

また、人への接し方も対照的だった。コロリョフは、公の場でも比較的ざっくばらんだった。たまにジョークも飛び出すその姿はもはや、「親方」と呼ぶのがふさわしい域であったのかもしれない。そういえば、大工も得意だった。対するグルシュコは、例え親しい間柄でも、公の場では決してくだけることはなかったという。

また、人への接し方も対照的だった。コロリョフは、公の場でも比較的ざっくばらんだった。たまにジョークも飛び出すその姿はもはや、「親方」と呼ぶのがふさわしい域であったのかもしれない。そういえば、大工も得意だった。対するグルシュコは、例え親しい間柄でも、公の場では決してくだけることはなかったという。

確かにコロリョフはあらゆる方面で実力者だった。それをわかってはいても、感情を抑えられなかったのかもしれない。

(写真は設計主任の集合写真。中央左でやや猫背気味に、申し訳なさそうに座るのがコロリョフ。その右に座るのがグルシュコで、その姿勢が彼の性格を体現しているように見える。コロリョフとグルシュコが肩を並べた写真は恐らくこれ1枚ではないか)

◇

コロリョフ親方は開発が軌道にのると、様々なプランを提案し、党の承認を得て開発を続けた。限られた予算ではあったが、それは粛々と実行されていった。月や金星、火星といった他の天体へも探査機を送り込んだ。だがこのハードスケジュールはやがて、第一設計局だけでは手に負えなくなり、惑星探査など、他の設計局に譲り渡したものも圧倒的に多い。火星探査機を引き継ぐときなど「私の夢の1つをやろう」と語ったとされる。

彼は特に月への思い入れは強かった。ソ連、そして、人類史上初の月探査衛星に「メチタ」と名付けた程だった(右)。メチタとはロシア語で「夢」。これは暫くして正式に「ルナ1号」と名付けられたが、彼の中ではメチタのままだった。

彼は特に月への思い入れは強かった。ソ連、そして、人類史上初の月探査衛星に「メチタ」と名付けた程だった(右)。メチタとはロシア語で「夢」。これは暫くして正式に「ルナ1号」と名付けられたが、彼の中ではメチタのままだった。

「アメリカンドリーム」という言葉があるが、これは自由主義・アメリカを象徴する言葉である。だが、自由が拘束された全体主義の国で「ロシアンドリーム」が実現されたのは驚異の1つだろう。メチタは正に、「男の夢」だった。

ただ、1つ忘れてはならないのは、彼は自分の夢のこと以上に、スポンサーのための仕事をしたことである。すなわち、軍用の技術衛星やロケット、ミサイルの開発にも全力を尽くしたのだ。衛星にカメラを取り付けて敵の領土を撮影すれば丸見えだ=偵察衛星、広大な領土の通信を整備しよう=通信衛星、高いところから雲を撮影すれば便利だ=気象衛星、等々、枚挙に暇がない。

彼はひょっとしたら、夢を叶えるためには何をしなければならないのか、知っていたのかもしれない。

◇

1960年代に入る頃には、彼の体は、確実に悪くなっていた。一見頑丈そうだが、収容所での体験が体をおかしくしていたのは、間違いなかった。特に心臓が弱っており、しばしば強い発作に襲われるようになった。彼が一日何時間睡眠を取っていたかはわからないが、夜中まで執務室に閉じこもっているのが普通だった。また、モスクワとバイコヌールの往復もしばしばあった。両者は2000キロも離れている。中でも1965年は特に忙しく、そのような激務が更に悪化を加速させていたのは事実だった。おまけに難聴にも見舞われていた。多分、エンジンの爆音等が原因だろうと言われている。

そんな矢先の1965年12月、直腸にポリープが発見された。翌月に摘出手術が予定されたが、そのことを直前まで、側近にさえ伏せて仕事を続けていた。

年が明けて1966年1月5日、政府高官らが優先的に受診することのできるモスクワのクレムリン病院に入院した。手術は14日に予定されていたが、その前日の夜、彼を見舞った2人の男がいた。それは、ガガーリンとレオーノフだった。彼らはコロリョフが全幅の信頼を置いていた飛行士で、ガガーリンには特に目をかけていた。最初の有人飛行にガガーリンを選んだのは、彼自身だった。(右:ガガーリンとコロリョフ)

年が明けて1966年1月5日、政府高官らが優先的に受診することのできるモスクワのクレムリン病院に入院した。手術は14日に予定されていたが、その前日の夜、彼を見舞った2人の男がいた。それは、ガガーリンとレオーノフだった。彼らはコロリョフが全幅の信頼を置いていた飛行士で、ガガーリンには特に目をかけていた。最初の有人飛行にガガーリンを選んだのは、彼自身だった。(右:ガガーリンとコロリョフ)

彼はそこで、2人に仕事の善し悪しを問うた。ざっくばらんな話を要求したに違いない。また、不満もぶちまけた。支持が不安定な政府と、そしてたぶん、グルシュコのことも…2人は、黙って聞いているだけだった。気丈なはずの「親方」らしくない言葉を、彼らはどう感じただろう?まさかそれが遺言になろうとは…。

◇

14日、手術が始まったが、開始から大変な事態に陥った。直腸というのは、極めてデリケートな部位である。軽くポリープを切り取っただけだったが、出血が止まらなくなってしまったのだ。彼はこの時、59歳。高齢というわけではなかったが、腸の弱り方は高齢者並みだったのかもしれない。しかもそもそも、麻酔がうまくかけられなかった。収容所であごが砕かれていたためマスクが密着せず、また、首が極端に短かかったため、チューブの挿入も難しかった。彼らは喉を開き、気管を切開してチューブを差し込むほかなかった。

悪いことは、続く。予備検査では見つからなかった巨大な腫瘍が発見された。それはこぶし大の大きさがあったという。合わせてそれも摘出されることになったが、結果論だが、それが更に困難を生み出したのだった。想定以上の時間と出血のため、麻酔ガスと輸血用血液も底をつきかけていた。だが医師団は、懸命の手術を続けた。この、世紀の天才を救うために。

8時間後、どうにか終了した。だが、医師団が胸をなで下ろしたのもつかの間、30分後、彼の心臓が突然停止した。必死の蘇生が行われたが、二度と起動することは無かった。

彼は生前、名前を公にされなかった。西側に暗殺されるのを政府が恐れたためであり、どうしても表に出さなければならないときは、「チーフ・デザイナー」という肩書きのみで記された。宇宙を飛行している飛行士が彼と交信する際は、彼は“No.

20”等と呼びかけられた。だが一方では、それ故、米国に脅威と映ったのも間違いなかった。

彼は生前、名前を公にされなかった。西側に暗殺されるのを政府が恐れたためであり、どうしても表に出さなければならないときは、「チーフ・デザイナー」という肩書きのみで記された。宇宙を飛行している飛行士が彼と交信する際は、彼は“No.

20”等と呼びかけられた。だが一方では、それ故、米国に脅威と映ったのも間違いなかった。

生きて彼は、表舞台で賞賛されることはなかった。

しかしもう、匿名の必要はなくなった。16日の「プラウダ」は、彼の写真入りの特集記事を2ページにわたって記載した。哀しいかな、それが、彼の全世界への初お披露目ともなった。ただ、米国を始めとした西側の人間には、“突如現れた”彼が何者か理解することができなかった。米国のメディアは単に、「スプートニクとガガーリンの有人初飛行を主導した責任者」という事実のみを報道しただけだった。いや、それ以外の情報がなかった。

モスクワの赤の広場での葬儀。その日の天気は、雪だった。彼の棺を先頭で担いだのは、党書記長・ブレジネフ。技術者、政府・軍関係者のみならず、大勢の市民に広場は埋まり、永遠の別れを告げた。遺灰はクレムリン壁に納められ、銘が大理石に深く刻まれ、現在も守られている。(生年月日は旧暦)

「Королев, Сергей Павлович 1906 30.12 - 1966 14.01」

モスクワ近郊の、第一設計局が設置されたカリーニングラード市は1996年、コロリョフ市と改称した。彼は今なお、市民の誇りだ…うつむいて歩く、偉大な「チーフ・デザイナー」の姿が、大通りの一角に建てられている。

モスクワ近郊の、第一設計局が設置されたカリーニングラード市は1996年、コロリョフ市と改称した。彼は今なお、市民の誇りだ…うつむいて歩く、偉大な「チーフ・デザイナー」の姿が、大通りの一角に建てられている。

※彼は1966年、匿名を解かれ全世界に知られることになったが、グルシュコ他のデザイナー、或いは組織の内情は依然極秘にされていた。多くのテクニカルデータや極秘プロジェクト、デザイナー同士の確執、それに闇に葬り去られてきた大事故などが公にでてきたのは勿論、冷戦が終結した1980年代後半からである。

【Reference】 どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica© Mark Wade http://www.astronautix.com/

“The Difficult Road to Mars” by V.G. Perminov, monographs in aerospace history No.15, NASA, 1999

“Korolev was the Soviet's Chief Designer” http://www.rgj.com/news/stories/html/2003/01/11/31791.php

“Sputnik and the Soviet Space Challenge” by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003

「月を目指した二人の科学者」 的川泰宣 著 中公新書(1566), 2000 (かなりオススメ!)

コロリョフ市のHPhttp://www.korolev.ru/english/e_index.html