灼熱の惑星に挑む(1)

惑星探査というとどうしてもパイオニアやボイジャー、バイキングといった米国主導のミッションが連想されがちだが、金星に限って言えばソ連のベネラ計画を置いて右に出るものはない。特に1967年のベネラ4号以降は次々と金星へ到達し、その極限の世界を暴いていった。

これから暫く、そのベネラについて歴史を辿ってみることにしよう。

…とその前に、まずは金星について簡単におさらいしておきたい。この惑星が如何に謎に満ちていた惑星であったのか、今一度はっきりさせておこう。

◇

ある時は夕暮、またある時は暁の空に燦然と輝き、太古の昔から世界中で親しまれている金星。その記録は4000年前のバビロニアのくさび形文字にも見えるが、しかし、当時それは別々の天体として認識されていた。これを同一として認識した記録で最も古いものは、紀元前4世紀のギリシャのものだ。どのようにしてギリシャ人が同定したのかは定かでないが、天体の動きに対する理解が進む中で自然と認識されていったと考えられている。

時代が下り、17世紀に入ると望遠鏡による観測が始まった。ガリレオによる満ち欠けの発見以降、多くの天文学者が望遠鏡を向け、「地表に模様が見えた」「大陸がある」という記録が残されていった。それと並行して衛星の発見にも努力が注がれたが、思いこみと思われる“幻覚”を見た者も多く、あのジョバンニ・カッシーニでさえ「衛星を見たぞ」と記録に残している。

18世紀から19世紀末にかけて精力的な観測が行われ、衛星の存在可能性はほぼゼロであることが確定しつつある一方、数々の“模様“が記録されていった。例えば明るく輝く輝点は高さ4万mに迫る山だという主張もあれば、ぶ厚い雲だという主張も繰り広げられるなど、である。模様の変化から自転周期の推測も行われたが、2世紀近くにわたって約24時間前後という値が続いていた。

ちなみに、輝点の移動から自転軸と周期を推測することを思いついたのはカッシーニ。彼は1740年、自身と他の観測者のデータよりその値を23時間20分と導き出している。

正確な自転周期(約243日)に迫る値を提唱したのは、火星の運河で有名なジョバンニ・スキアパレッリで、1890年のことであった。彼は他の研究者達が見ていたものとは異なる部分に着目し、金星の自転周期が公転周期と同じ(約225日)であることを提唱した。だがこれは直接地表を見て観測したわけではなく、単なる偶然に過ぎない。

やがて、眼視観測が殆ど有効でないことも明らかになっていった。大体、大気の運動が自転そのものとシンクロしている保証はなかったのである。

19世紀後半に化学で発達したスペクトル分析法は天文学にも積極的に取り入れられ、金星もその対象となったが、初期は技術的な問題で本質に迫ることはできなかった…赤外線波長までカバーすることができず、二酸化炭素の存在に気づかなかったのだ。むしろ、得られたスペクトルは地球大気のそれとよく似ていると発表され、これが「金星の環境は地球と同じものだ」という誤った結論を世間に流布することになってしまったのである。

これは、様々な想像をかき立てるには充分であった。金星は地球といわば“双子”であり、「ぶ厚い雲は太陽の強烈な放射を遮蔽し、地表は水蒸気で蒸しており熱帯雨林が広がっている」などという魅力的な主張がこぞって提案されたのだ。平均気温も様々な数値が描かれたが、どれも地球の熱帯地方に近い数値が設定されている…これも、生物の存在を期待してのものであるのは間違いないだろう。

この“物語”は広く深く浸透し、以下で記すよう、第2次大戦後まで“信奉”されることになる。

金星大気のスペクトルを赤外線域まで観測することに成功したのは1932年のこと。強い吸収線の存在が発見され、間もなくそれが二酸化炭素に対応していることが明らかとなった。金星大気がCO2リッチであることがここに判明したのである。

しかし、「地球と似ている」「海が存在する」という説をすぐに翻すことはできず、「金星の地表には炭酸水の海が広がっている」という説も唱えられながら、“双子説”はなおも生き続けることになる。1955年には、定常宇宙論で有名なフレッド・ホイルが「金星の海は油だろう」という奇抜だが面白いアイディアを提唱している。

ところで。世界大戦に関連してレーダー技術が発達し、それが電波望遠鏡へと繋がったことはよく知られているが、この技術は早速、金星の正体に迫る強力なツールとして利用されることになった。

1956年、金星の電波観測により、300℃の物体から放射されていると見られるマイクロ波が検出された。その上更に、27℃の物体からの放射に対応する波も検出されたのである。

これを説明するモデルとして、「地表は高温だが、上層大気が低温である」という“ホット・モデル”と、その逆の“コールド・モデル”が提唱された。ホット・モデルを強く提唱したのは、近代惑星科学の開祖とも言えるカール・セーガンである。

セーガンが「二酸化炭素による温室効果により、金星地表は灼熱の高温になっている」と主張を展開したのはよく知られている通り。ただ、1つだけ難点があり、それは90気圧に迫るぶ厚い大気層でないと実現できないということだった。

一方、自転に関しては相変わらず困難の連続であった。レーダーエコーのドップラー効果を解析することで地表の特徴を捉え、その移動から自転速度を割り出すのだが、変化が極めて小さく、速度はおろか、その向きまではっきりしなかったのだ。

精密な観測と分析の結果、その自転周期が240日程度と極めて長く、しかも向きが公転と逆方向であるというのが確定したのは、1962年のことだった。

ところでこの年の8月、米国は「マリナー計画」の一環で金星探査機「マリナー2号」を打ち上げた。この探査機はフライバイで大気圧や温度、磁場などを測定するのが目的で、同12月には金星へ3万5000kmまで接近、観測に成功した。これはまた、ソ連に先んじて金星へ接近、データの取得に成功した探査機にもなった。

その際、金星の自転が公転と逆であることを確認する一方、地表が400℃という灼熱であること、ぶ厚い二酸化炭素の大気をまとっていることも確認した。セーガンの主張が正しいことが証明されたのだが、これはまた、生命の可能性が絶望的であることも証明した瞬間だった。

そしてこのことが、米国の金星に対する興味を一気に削いでしまった。次に金星へ探査機を飛ばしたのは1967年6月に打ち上げられたマリナー5号であったが、このマリナーは、前年に火星へ向けて打たれたマリナー4号の予備機として残されていたものを改造しただけのものであった程だ。

この後、米国が金星へ飛ばした探査機は「マリナー10号」(1975・フライバイ)、「パイオニア・ビーナス」(1978−1992)および「マゼラン」(1989−1994)の3機のみである。このうちマリナー10号は、水星探査と抱き合わせで計画・実行されたものだった。

では、いよいよソ連の栄光あるベネラ・ミッションを辿っていくことにしよう。

当初、ソ連の金星探査計画が火星探査と並行して進められていたことの詳細は開発史29で述べた。対象が異なるだけで探査内容は殆ど同じだからであること、ミッションは「1MV」などとコードが付けられ、コロリョフ設計局が遂行していたことなどである。

そこで今後は、開発史29と内容ができるだけ被らないよう、「ベネラ〜号」と個別の探査機に焦点を当てる形でまとめていくことにする。

◇

「ベネラ1号」

1961年2月の金星ロンチ・ウィンドウでは、ミッション「1V」探査機が2機打ち上げられた。このうち最初のものは2月4日に打ち上げられたが、パーキング軌道から離脱できず、西側に対し「“大型衛星”のテスト」という苦しい言い逃れをしている。この衛星は間もなく大気圏に突入したが、燃え尽きなかった破片はシベリアへ落下した。

ちなみにこの残骸は2年後、現地の少年によって発見され、地元の国家保安委員会(KGB)事務所へと持ち込まれた。KGBはその後ずっとこれを保管していたが、ソ連崩壊の際、ソ連科学アカデミーへと返却した。だが1996年、科学アカデミーはこれを外貨獲得手段としてニューヨークのオークションへ出してしまった。

少年が拾ったものが金星探査機の残骸と同定されたのは…その中に、金属製の地球儀とメダルが含まれていたからである。曲がったメダルには、「地球−金星 ソビエト社会主義共和国連邦」と記されていたのだ。

続く2月12日打ち上げられた探査機は無事に金星遷移軌道へと入り、「ベネラ1号」と発表された。これは火星探査ミッション「1M」から通算すると4機目の探査機であり、4機目にして初めて惑星間軌道へ投入に成功した。探査機の仕様は1Mと同じであるが(開発史29参照)、このベネラ1号でも重量節約のため撮像カメラが降ろされていた。

続く2月12日打ち上げられた探査機は無事に金星遷移軌道へと入り、「ベネラ1号」と発表された。これは火星探査ミッション「1M」から通算すると4機目の探査機であり、4機目にして初めて惑星間軌道へ投入に成功した。探査機の仕様は1Mと同じであるが(開発史29参照)、このベネラ1号でも重量節約のため撮像カメラが降ろされていた。

ソ連政府は、打ち上げを高らかに発表した。モスクワ放送は地球からの距離と飛行速度を刻々と伝え、世界中のメディアが注目していた。これは、初めて他の惑星へ飛ばされた探査機でもあったのだ。

交信セッションは打ち上げ直後から行われ、第1回目は2月12日、2回目が13日、そして3回目は17日に行われた。17日の段階で探査機は地球から188万9000kmの地点を飛行しており、機内の圧力も温度も規定内であることが確認された。また、イオンセンサーは太陽風を検出し、1959年のルナ探査機で検出されたそれを再確認することとなった。

なお、ベネラ1号の軌道を詳しく解析したところ、金星へ命中せず、約10万kmの地点をかすめて通ることが判明した。ただ、これは単に遷移軌道への投入精度が悪かっただけの問題で、今後は向上が期待できるものとして認識されている。

探査機は安定飛行が確認されると、交信セッションは約5日おきに行われることとなった。

◇

打ち上げから約半月が経過した2月27日のこと。この日、予定されていたセッションが試みられた際、シグナルがフェードアウトしてしまうという事態に見舞われたのだ…次のセッションは3月4日に予定されていたが、急遽繰り上げ、2日にコマンドが送信された。

全世界が注目する、惑星間航行の衛星なのだ。ロストは許されない。

だが、交信が成立することは結局なかった。原因究明が徹底的に行われる一方、モスクワ放送はコンタクト・ロストの事実を正確に伝え、原因は調査中とのコメントを発表した。

一方、ソ連当局は英国のジョドレルバンク電波天文台に協力を依頼した。同天文台は3月4日に3時間、翌5日に7時間の受信を試みたが、何もキャッチすることができなかったという。

5月17日、エフパトリアからベネラ1号へ向けてコマンドが送信された。この日は金星最接近の日であり、ジョドレルバンクでも聞き耳を立てていた。この際ダウンリンク周波数でそれっぽいシグナルが受信され、「すわ、復旧か!?」と緊張が走ったが、分析で別の電波の高調波であることが判明、皆をがっかりさせた。

6月にはソ連の技術代表団がジョドレルバンクを訪問し、同20日まで受信を試みたが、やはり成果はなかった…ここで、全ての試みは打ち切られた。

翌1963年6月、ソ連科学アカデミー議長ケルディッシュはこの時の協力に感謝の意を表し、ジョドレルバンク天文台長バーナード・ラベルをモスクワへ招待した。ケルディッシュはラベルをエフパトリアへも案内し、施設を紹介したが、勿論これが西側の人間への初公開にもなった。

結局、ベネラ1号がどの段階で故障を生じたのかははっきりしていない。ただ、熱コントロールシステムに不具合があったこと、ナビゲーション系が不具合を起こしていたことなどがはっきりし、この辺りは今後改良されることになった。

◇

この後、「1MV」を改良したミッション「2MV」が始動する。2MVの概要は開発史29で述べた通りだが、金星探査「2V」の成果は散々たるものだった。

1962年には3機の2V探査機が打ち上げられたが、どれも失われてしまっている。以下、簡単だが列挙しておこう。

1962年8月25日 失敗

第4段がパーキング軌道から金星遷移軌道へ移る際に吹かされる4本の固体燃料小型ロケット「BOZ」(開発史21参照)のうち1本が点火せず、推力軸がずれたためロケットが姿勢を崩し、パーキング軌道離脱に失敗。

同 9月1日 失敗

第4段の燃料バルブが開かず、パーキング軌道離脱失敗。

同 9月12日 失敗

第3段の液体酸素バルブが閉じなかったため、チャンバーに流れ込んだ液酸が爆発を引き起こした。

2MVの火星探査「2M」でも、3機のうち成功したのは1機のみ(マルス1号)。この後、更に改良の加えられたミッション「3MV」へと移行するが、これまた目が当てられない状況だった。「3V」に関するものを列挙してみよう。

1963年11月11日 「コスモス21号」 失敗

パーキング軌道飛行中、打ち上げから1330秒後、第4段が姿勢を乱し、失敗。軌道投入に成功していれば「ゾンド1号」と名付けられる予定であったが、「コスモス21号」と命名されて終わった。(開発史29参照)

1964年2月19日 失敗

「3V」では2機のゾンドと1機のベネラが準備されたが、この日に打ち上げられたのはゾンド。第3段燃焼時、配管が破裂し爆発、失われた。この時の打ち上げロケットは「モルニア8K78」を改良した「8K78M」で、その初フライトであった。

同 3月27日 失敗

着陸機が搭載されたベネラで、元々同月1日に打ち上げられる予定であったが、ロケットの射点への据え付けがうまくいかず、延期されていたもの。打ち上げ後、パーキング軌道へ入ったが、上段が姿勢を乱して失敗。「コスモス27号」と命名されて終わった。

ただこのミッションでは、ロケットのテレメトリー系の改良により、それまで上段がなぜ姿勢を乱していたのか明らかとなった。この後、打ち上げ成功率が目に見えてよくなっていく。

同 4月2日 失敗

打ち上げおよび軌道投入が成功し、「ゾンド1号」と命名された。飛行は順調であったが、気密漏れによる機器の故障で、5月24日、コンタクトが途絶えた(開発史29参照)。

このような散々たる結果の中で、一筋の希望が見えてきたものがある。それは、打ち上げロケットの向上だ。

ソ連は火星/金星(それに月)探査機の打ち上げロケットとして、コードネーム「8K78」、通称「モルニア」と呼ばれるロケットを用いていたことは度々述べた通りだが、その改良版である「8K78M」への移行が始まり、実績が数字となって見え始めたのだ。

8K78Mによる最初の打ち上げは1964年2月19日のゾンド。詳細は割愛するが、上段ブロックL(第4段)、ブロックI(3段)が新型に置き換えられ、BOZに改良が施された。更に65年から67年にかけて、BOZの軽量化でその個数を4個から2個に削減し、フェアリングへの改良も加えられている。

先代の8K78は1962年から65年にかけて20機打ち上げられたが、うち成功したのは半数に満たない9機。だが8K78Mに移行すると、飛躍的に成功率が上がっていったのである。

暁の空に煌煌たる金星。ソ連の金星探査・黄金時代の夜明けは、すぐそこまで迫っていたのである。

◇

「ベネラ2号」 「ベネラ3号」

度々述べたが、1965年7月、運用が第1設計局からラボーチキン設計局へと移管されたが、その時既に数機の3MV探査機が出来上がっていた。ラボーチキンにおける新開発機のフライトまでまだ数年は要するため、ババキンらは第1設計局より受け継いだ探査機を運用することにした。この年の金星ウィンドウ(11月)に向けて手元にあったのは、3機の「3V」と1機のゾンドの計4機。このうちゾンドは、前年に火星へ打ち上げられるはずのものだった。

計画では、第1号機が金星フライバイを目指し、続く2号機が着陸、3号機も着陸、4号機はフライバイとされた。

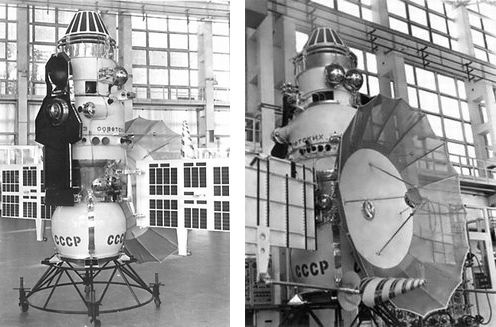

11月12日、バイコヌール宇宙基地よりベネラ2号が離陸した。全ては順調に進み、モスクワ放送は「ベネラ2号を軌道へ投入した」と発表した(右・ベネラ2号としてリリースされているが、着陸機が搭載されている。3号も同型)。重量は963kg。

11月12日、バイコヌール宇宙基地よりベネラ2号が離陸した。全ては順調に進み、モスクワ放送は「ベネラ2号を軌道へ投入した」と発表した(右・ベネラ2号としてリリースされているが、着陸機が搭載されている。3号も同型)。重量は963kg。

軌道投入はほぼ予定通りで、最初の軌道修正は省略された。というのも、そのまま飛べば金星から4万km以内を通過することが確実で、これは予定通りの範囲だったからである。ベネラ2号はカメラを搭載しており、金星の昼の側を撮影することになっていた。

金星到着まで26回の交信セッションが予定されていたといい、極めて正確な軌道投入に、誰もがミッション成功を高く期待していたと言われている。

ところが。金星最接近を目前にした1966年2月27日、最接近直前の交信セッションで機内の温度が上昇していることが明らかになった。上昇は急激で、恐らく管制部も慌てたのであろう、撮像系と観測センサーの起動コマンドを送信した。

だが、フライバイ直後の交信セッションには無反応で、その後も懸命のコンタクトが試みられたが、ベネラ2号が応答することはなかった。

何たる無念…3月4日、ミッション終了が宣言された。その後の調査で、冷却系に異常が生じ、機内が高温になったため機器が正常に作動せず、最後のコマンドも理解不能に陥ったのが原因と断定された。観測機器は全て正常であったため、冷却系が壊れさえしなければ、史上初の金星近接撮影に成功していたはずである。

一方、ベネラ3号は2号出発の4日後である11月16日に打ち上げられた。2号とほぼ同型であるが、重量は960kgとちょっぴり軽い。このうち着陸カプセルは直径90cmで重量は383kgだった。カプセルには温度計、圧力計、ガス分析器、光電管やガンマ線カウンターなどが搭載されていた。

だがこの打ち上げは、2号と異なりかなり精度の悪いものになってしまった…そのままでは6万kmも離れた場所を通り過ぎてしまうのだった。そのため膨大な量の計算が実行され、12月26日に軌道修正を行うべき事が見出され、それは実行された。

ベネラ3号の金星最接近は66年3月1日に予定されていたが、あと半月という2月15日、コンタクトが途絶えてしまった…これもまた、冷却系の故障が原因であった。

だが、ミッションの結末は、かなり曖昧な表現で塗りつぶされてしまった。ソ連共産党機関誌「プラウダ」は、「ベネラ3号は正確な軌道に投入されている以上、金星へ命中したようである」と表現した。それは膨大な量の計算に基づいたものであり、誤差を許したとしても命中は間違いないと主張したのである。

紙上では、金星到達が高らかに賞賛されていた。でも、実際に命中を確認するものは何も無かったのである。当然だが西側が認めるものにはならず、そして、ソ連政府自身、全く満足していなかった。

舞台裏では原因究明が続けられ、冷却系の再設計が必要という結論に達した。太陽電池の両端に取り付けられたドーム状のラジエターは廃止され、代わりにパラボラアンテナの裏側に配管が回され、パラボラをラジエターとして併用する仕様に変更された。

一方、この頃には金星の地表が300〜400℃の高温でほぼ間違いないと確信が持たれ、着陸カプセルの設計がそう甘いものではないことも認識されつつあった。

これを受けて設計局では、よりハードな着陸カプセルの製作を可能とする大型装置の導入も進められた。特に画期的だったのは、1967年1月に導入完了した最新のテストチャンバーと遠心加速器だった。

テストチャンバーは高圧下で500℃に迫る高温を試験機に加えることができるもので、加速器は何と、500GものハイGをひねり出す代物であった。

着陸カプセルは大気圏突入時、約400G前後の力を受けると考えられていた。設計局では早速、残っていた3MVカプセルを装置にセット、テストを開始したが、驚くことにそれらは瞬く間に壊れてしまったのである!

…確かに甘くはないことを、誰もが再認識させられた瞬間だった。

◇

「ベネラ4号」

ラボーチキン設計局では、1967年6月の金星ロンチウィンドウへ向けて、新型の探査機が設計された。上述したが、第1設計局時代のコンセプトではいくつもの難点が出てきたため、基本設計から見直しが行われたのである。今回の金星探査ミッションには「V−67」とプロジェクトネームが与えられた。

ただ、機体の形状自体は3MVを踏襲している。これが最もシンプルかつ確実なスタイルであったからなのは間違いないだろう。

余談だが、このV−67は、政府上層部の強い圧力で最優先されることになった。ラボーチキンでは当時、火星探査ミッション「M−69」が進められていたが、これに割り込んできたのだ。

政府に“できません”は通用しない…M−69を担当するチームもその手を止め、V−67に総力を挙げて臨むことになったのである(開発史29参照)。

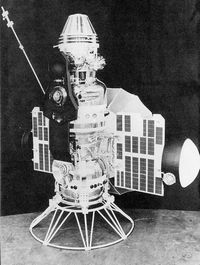

下は組み立て工房で撮影された、後に「ベネラ4号」と命名される実機である。高さ3.5m、太陽電池を広げた幅は4m、パラボラアンテナの直径は2.3mである。一方、底部に固定された着陸カプセルは直径103cmで、重量は383kg(377kgとする資料もあり)。機体全重量は約1.1トンである。

左の写真で、黒く見えるプレートには太陽/スターセンサーが装着されており、ウエストの少し上に並んだ“●●”はイオンセンサー。その右上方にはライマンαセンサーなどが装着されており、一番上は軌道修正エンジン。この他、磁力計や宇宙線検出器などが装着されている。

右の写真で、パラボラアンテナは地球への高レートデータ送信に用いられるもので、その脇のコーン状のコニカルアンテナは地球からのコマンドを受信するもの。これはまた、低レートで地球にデータ送信をする際にも用いられる。

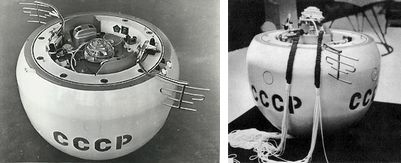

金属製のベルトで固定された着陸カプセル(下)には赤で「CCCP」の文字が書かれているが、これは「ソビエト社会主義共和国連邦」を意味するロシア語の頭文字。中にはソ連国旗をデザインした金属プレートも入れられていた。他、写真では外されているが、パラシュートコンテナが上部に乗っかる(右はパラシュートワイヤーが装着された状態のモデル)。

科学観測機器は、温度計と気圧計、ガス分析装置の3種類のみ(補足参照)。

カプセル上部・中央にはコニカルアンテナが装着されており、これが温度や圧力といったデータを送信する。カプセルから送信されたデータは直接地球で受信されることになっており、送信は毎秒1ビットの低レート“1ビット通信”。当然だが、連続計測データ送信は無理であった。

送信機はメイン・サブの計2台搭載されており、メインが故障したらすぐにサブへ切り替わるようになっていた。

また、カプセルの高度を測定するためのレーダー高度計が搭載されており、そのアンテナが2本、下を向くように装着されている。ただこの高度計は絶対値を計測するものではなく、「どのくらい降下したか」を示すものだった。具体的には、26km高度を下げる毎にそれを伝えるシグナルがテレメトリーに挿入される。

この26kmという数値は非常に幅が広い。いわば“目が粗い”訳で、これは当時の技術的な問題から仕方のないことだったのだが、このことが後ほど大きな議論を呼ぶことになろうとは、まだ誰も気づいていない。

着陸は金星の夜の域である、地球から見て金星のほぼ中央が予定されていた。突入の際、地球から金星を見ると三日月に見える。つまりこの時、金星の中央は夜の側であることになる。

全ての機器は底部に置かれたバッテリーから供給される電力で駆動する。その容量は、約100分間の駆動が可能な量である。

カプセルは約20気圧まで耐えられるように設計されていた。当時、大気下層の圧力については3気圧〜1000気圧と諸説あったため、ここではとりあえず20気圧と見込んで決定された。ちなみに、カプセルは強化を図るため内部が2気圧に加圧され、温度は−8℃が維持されるようになっていた。

余談だが、この時でもまだ、金星の表面には海が存在するという説があった。念のため、カプセルは液体に浮かぶように設計されたという。

着陸カプセルは金星から約45000kmの地点で母機からリリースされると、まっすぐ弾道軌道を描いて落下していく。リリースから2時間後、大気圏突入…カプセルは高温に包まれ、約11000℃まで上昇、450G程のGを受けながら減速降下を開始する。

大気圧が0.6気圧に達した時にドラッグシュートを展開、続いてメインシュートが引き出されるようになっていた。一方、各電子機器にスイッチが入り、電波の発信も始まる。そしてそれは、一直線に地球へ送信されるのである。

◇

V−67探査機は2機準備され、1967年6月12日と同17日、バイコヌール宇宙基地より打ち上げられた。前者は順調に飛行を続け、ソ連はこれを「ベネラ4号」と発表したが、後者は多くの先例のごとく、パーキング軌道を離脱できず、「コスモス167号」と命名されて終わっている。

そして毎度の事ながら、追跡はジョドレルバンク電波天文台でも行われていた。また、両機の間に割り込む格好で、同14日、米国は「マリナー5号」を金星へ打ち上げている。

ベネラ4号は順調に飛行を続け、7月29日、地球から1200万kmの地点で軌道修正マニューバが行われた。軌道修正は2回が予定されていたが、この1回目が極めて高い精度で実行されたため、2回目は省略されている。

打ち上げから128日後の10月18日、ベネラ4号は金星の間近まで来た。この日、地球上でこの惑星は、明けの明星として輝いていた。エフパトリア、それにジョドレルバンクの大型パラボラアンテナが狙いを定める。

キャッチされた電波は、明らかに人工物から発せられるデジタル信号だった!

地上からカプセル分離のコマンドが送信された。それを受けたベネラは、カプセルを固定する金属バンドを解放する。

2時間後、カプセルは大気圏突入を開始した。パラシュートが展開され、科学機器は観測を開始した。全ては地球でリアルタイムで受信され、オープンリールに記録されていく。

もう、「計算では突入したと考えられる」などと苦しい言い方をしなくていい。ここに、正真正銘の金星突入が始まったのだ!

送信開始直後に取得されたテレメトリーは、温度39℃、圧力1気圧弱を示していた。

カプセルの機能は全て正常。ぐんぐん降下を続けていく。

… 10気圧 … 20気圧 …

… 100℃ … 150℃ … 200℃ …

気圧も温度も、止まる気配が全くない。間もなく、リミットに達する…。

高度計が「26km降下」の信号を挿入した!

カプセルは更に降下を続ける…

…と、大気圏突入から約93分。突如、シグナルが途絶えた。それ以降、一切の信号は検出されなかった。

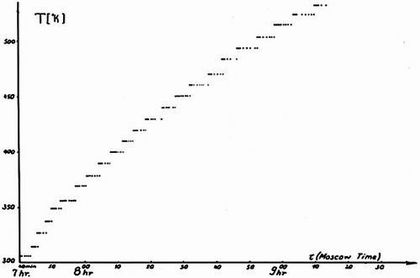

取得データは全部で23セット。最後のセットは、気圧18気圧、温度271℃を示していた。

管制部は大喝采に包まれた…ついに、金星大気への突入と組成の計測に成功したのだ!

(下・受信されたデータセットを、横軸を時刻(モスクワ時間)、縦軸を絶対温度(=℃+273)でプロットしたもの。刻々と温度が上昇していく様がよく分かる。最後のセットは絶対温度544Kを記録。(Don氏による。謝辞もご参照下さい))

◇

しかし。大成功を祝うのもつかの間、厄介な問題が出てきた…それは、高度に関するものだった。

英ジョドレルバンクはいち早く、「ベネラ着陸機は金星面へ軟着陸した」とコメントをリリースした。彼らの出張は、最後のシグナルは降下中に送信したものではなく、地表へ着地してから発せられたというものだった。

先述したが、この高度計は高度の絶対値を示すものではなく、大気圏突入後の降下高度を示すものだった。この値は26kmであるが、この値に設定された背景には、技術的な事情の他に、大気の厚さをその程度に見積もっていたということもあるという。

それ故ジョドレルバンクの見解はソ連科学アカデミーのそれとも一致するものであり、ソ連政府はこれを追認するようなコメントを発表してしまったのである。

これには、前年、月面軟着陸に成功したルナ9号が電送してきた画像をジョドレルバンクに出し抜かれてしまった事(開発史21参照)も影響していると考えられる。ソ連にしてみれば、二度までもやられてしまったという思いがあったはずである。

その上、「ジョドレルバンクは正しい」という判断が知らず知らず働いていたのかも知れない。ソ連が探査機の追跡をジョドレルバンクに全面的に依存していたことからも、そのような思考回路が出来上がったのはごく自然だと思われる。

程なく、「最終的に、軟着陸していた」と、やや曖昧さを残してはいるが、公式発表が行われた。

だが。

時間が経つにつれ、着陸成功は怪しいものとなっていった。ベネラと前後するように、米のマリナー5号もフライバイ観測に成功したのだが、その際取得された267℃という温度が、地表からだいぶ高い所のものであるように伺えたのだ。

その後、米ソはデータを交換、約2年に及ぶ議論を重ね、最終的にベネラ4号は地表に到達していないという結論に達した。それは地表から約25kmの所で壊れたとされた。

それでもなお「着陸していたに違いない」と主張するソ連科学者もいたが、程なくそのような声も聞こえなくなってしまった。

ところで、取得された科学データは、誰もを驚愕させるものであった。磁場や放射線帯が存在しないことが判明したが、最も注目されたのは大気の組成だった。何と二酸化炭素が90%以上を占め、窒素は7%、水蒸気に至っては1%程度しかなかったのだ!二酸化炭素リッチというのは早い段階に知られていたが、まさかこんな数値になるとは誰も想像していなかったのである。

何十年も前、「地球と同じ大気組成のようだ」と発表されたのは、一体何だったのか…。

これはにわかには受け入れられず、「二酸化炭素と窒素の数値は逆じゃないか!?」と言う者も出た。米国の研究陣は「それはエラーだ」と主張した。

この時点でも、なお、多くの研究者が地球に近い環境を期待していたのである。

◇

金星への突入は成功した。そして取得されたデータが描く金星の世界は、想像から余りにもかけ離れていた。

ラボーチキンの面々は、カプセルの設計が甘いことを思い知らされた…耐圧20気圧では全然足らないのである。また、そのようなぶ厚い大気では、現状では地表に到達する前に電池が切れてしまうこともはっきりした。ベネラ4号は突入から93分後に圧壊を起こしたとされているが、この時間から、電池切れが真相だったのではないかという説もある…電池の容量は約100分で設計されていたからだ。

金星まで探査機を誘導する技術はほぼ確立した。そして、カプセル型の突入機が有効であることも実証された。だが金星大気は余りにも重く暑苦しい。懐深く潜るには、遙かにタフなボディが必要とされていたのである…。

※謝辞

ベネラ4号の温度計測データやその他の詳細は、“Soviet exploration of Venus”のDon

P. Mitchell氏よりご提供頂きました。Don氏はベネラ研究の第一人者で、素晴らしいサイトを運営されています。

Special thanks to Mr. Don P. Mitchell, for much of information and permission

to quote and reuse.

※補足

ガス分析装置については、二酸化炭素や窒素といった組成がどの程度の割合で存在するのか見当つかなかったため、巧みな工夫が施されていた。ただ少々煩雑になるので、ここでは割愛することにする(詳細がDon氏のサイトに記載されています)。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

“Soviet exploration of Venus” http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина http://www.laspace.ru/rus/

“Russian Planetary Exploration” by Brian Harvey, Springer Praxis, 2007