揋偺僼傿儖儉偱嶣偭偨僂儔偺婄

乽寧偺棤偵峀偑傞偺偼丄偳傫側悽奅側偺偐丠乿

慜夞傕挊偟偨偑丄屆戙偐傜恖乆偼丄寧偺棤懁偵暿悽奅傪昤偄偰偒偨丅抧媴偐傜偼愨懳偵尒傞偙偲偺偱偒側偄寧偺斀懳懁乧偦偙偵偁傞傕偺偼丄壗側偺偐乧丅

寧偵嵟弶偵摜傒擖偭偨愭暫偼丄僜楢偺儖僫2崋偩偭偨丅偦偺僀儞僷僋僩偼堦婥偵恖娫偲寧偲偺嫍棧傪嬤偯偗偨偺偩偭偨偑丄摉慠側偑傜師偺栚昗偼丄偦偺棤偺婄傪攓傓偙偲偩偭偨丅

偙傟偼丄恖岺塹惎偵傛傞嵟弶偺杮奿揑側懠揤懱偺挷嵏偲傕尵偊傞丅暷崙偺僷僀僆僯傾傗僜楢偺儖僫偼丄僀僆儞僙儞僒乕乮僈僀僈乕僇僂儞僞乕乯側偳傪搵嵹偟丄偦傟側傝偵戝偒側惉壥傪嫇偘偰偼偄偨偑丄抧媴埲奜偺揤懱偺丄傑偩尒偸巔傪朶偔偲偄偆堄枴偺巇帠偼傑偩偳偙偺崙傕峴偭偰偄側偐偭偨丅

摉慠偲偄偊偽摉慠偐乧偙偺帪丄儘働僢僩帺懱帩偭偰偄傞崙偼悽奅偱2偮偟偐側偐偭偨偺偩丅

1959擭9寧丄僜楢偼儖僫2崋偵傛傞巎忋弶偺寧柺摓払偺塰岝偵婸偄偨偑丄乬僠乕僼丒僨僓僀僫乕乭偙偲丄僙儖僎僀丒僐儘儕儑僼偼偦偺梋塁偵怹傞傑傕側偔丄師偺僾儔儞傊僊傾傪擖傟偰偄偨丅偦傟偼乬Ye-2A乭偲僐乕僪偝傟偨儈僢僔儑儞偱丄屻偵乽儖僫3崋乿偲屇偽傟傞偙偲偵側傞丄寧偺棤傪嶣塭偡傞塹惎偺奐敪偩偭偨乮奐敪巎19嶲徠乯丅

仦

偲偙傠偱丄乽寧偺棤偺嶣塭乿偲偼丄尵偆偺偼娙扨偩偑丄椻惷偵峫偊傞偲嬌傔偰暋嶨偱偁傝丄偦傟傑偨摉慠偩偑丄偳偙偺崙傕傗偭偨偙偲偺側偄僾儘僙僗偩偭偨丅

偙傟偼扨偵寧柺偵暔懱傪傇偮偗傞偺偲偼栿偑堘偆丅傑偢丄寧偺朤傪偐偡傔丄棤懁偵夞傝崬傑偹偽側傜側偄丅懕偄偰僇儊儔傪寧柺偵岦偗傞偺偩偑丄偙傟偵偼崅搙側乬巔惃惂屼乭偑梫媮偝傟傞丅偦偟偰丄幨恀嶣塭傪峴偆偺偩偑乧偦偺夋憸傪抧媴傊揹憲偟丄傑偨偦傟傪抧忋偱偒偪傫偲庴怣偟側偗傟偽側傜側偄偺偩丅

媡偵偙偺塹惎奐敪傪捠偠偰丄惓妋側懪偪忋偘偲巔惃惂屼丄崅怣棅搙偺僇儊儔奐敪偲挻挿嫍棧娫偺捠怣僔僗僥儉偺峔抸傪帺偢偲廗摼偡傞偙偲偵側傞丅

栜榑丄儈僢僔儑儞偑惉岟偡傟偽丄寧偺棤傪弶傔偰嶣塭偟偨偲偄偆偩偗偱側偔丄偙傟傜偺媄弍傪弶傔偰塣梡偟偨偲偄偆乬偍傑偗乭傕偮偄偰偔傞偙偲偵側傞丅幨恀偼偙偺寁夋偺偨傔偵奐敪偝傟偨塹惎偱偁傞偑丄偙傟傕嶲徠偟側偑傜丄僔僗僥儉偺摿挜傪娙扨偵傑偲傔偰傒傛偆丅岺晇偑枮嵹偝傟偰偍傝丄旕忢偵嫽枴怺偄丅

栜榑丄儈僢僔儑儞偑惉岟偡傟偽丄寧偺棤傪弶傔偰嶣塭偟偨偲偄偆偩偗偱側偔丄偙傟傜偺媄弍傪弶傔偰塣梡偟偨偲偄偆乬偍傑偗乭傕偮偄偰偔傞偙偲偵側傞丅幨恀偼偙偺寁夋偺偨傔偵奐敪偝傟偨塹惎偱偁傞偑丄偙傟傕嶲徠偟側偑傜丄僔僗僥儉偺摿挜傪娙扨偵傑偲傔偰傒傛偆丅岺晇偑枮嵹偝傟偰偍傝丄旕忢偵嫽枴怺偄丅

巔惃惂屼

偙傟偼偦傕偦傕丄峲嬻晹栧嶱壓偺儘働僢僩尋媶強NII-1偱丄掋嶡塹惎梡偵峴傢傟偰偄偨尋媶偵尮棳偑偁傞丅偙偺尋媶偼1955擭偵奐巒偝傟偰偄偨傕偺偱丄摉慠側偑傜僐儘儕儑僼偺戞堦愝寁嬊偲嫟摨偱峴傢傟偰偄偨傕偺丅NII-1偼偙偺尋媶傪Ye-2A寁夋梡偵峴偆曽恓偱丄戞堦愝寁嬊偲夵傔偰嫤掕傪寢傫偩偺偱偁偭偨丅

僔僗僥儉偱媍榑偑暘偐傟偨偺偼丄僙儞僒乕偺栚昗傪偳偆偡傞偐偲偄偆偙偲丄偮傑傝丄僇儊儔傪偳偆傗偭偰寧偺曽傊岦偗傞偺偐丄偲偄偆偙偲偩偭偨丅

揤懱偺岝傪姶偠傞僙儞僒乕傪梡偄傞偺偩偑丄摉弶丄僙儞僒乕偲僇儊儔傪堦懱壔偝偣丄僙儞僒乕偑寧傪姶偠傞曽岦傊巔惃傪岦偗傟偽丄偦偺傑傑僇儊儔偺帇栰偵偼寧偑偼偄傞偲峫偊傜傟偨丅乽寧偼柧傞偄揤懱偱偁傝丄僙儞僒乕傕尒摝偡偙偲偼側偄偩傠偆乿偲偄偆敪憐傕偁傝丄妋偐偵桳岠側傗傝曽偩偭偨偑丄1偮偩偗寽擮偑偁偭偨丅偦傟偼丄乽懢梲傪寧偲岆擣偡傞偙偲偼側偄偺偐丠乿偲偄偆偙偲偩偭偨丅懢梲偼堦斣柧傞偄揤懱偩丄偦傟偼戝偄偵偁傝摼傞乧丅

偦偙偱丄懢梲岝傪姶偠傞乽懢梲僙儞僒乕乿傪庢傝晅偗丄寧岝傪姶偠傞乽寧僙儞僒乕乿偲暪梡偡傞偙偲偵側偭偨丅巇慻傒偼丄偙偆偩丅

乽傑偢丄抧媴偐傜尒偰寧偺岦偙偆懁偵懢梲偑棃傞帪丄偡側傢偪怴寧晅嬤偱丄塹惎傪懪偪忋偘傞丅塹惎偑寧偵嬤偯偔偲丄懢梲僙儞僒乕偑懢梲傪懆偊丄塹惎偺掙晹偑懢梲懁傪岦偔傛偆偵拏慺僈僗傪暚幩偟巔惃惂屼偡傞丅偦偆偡傞偲丄摢晹偑寧偺曽傪岦偔偙偲偵側傞偑丄摢晹偵僇儊儔偑搵嵹偝傟偰偄傞偺偱丄儗儞僘偼寧偺曽傪岦偔偙偲偵側傞丅乿

懢梲僙儞僒乕偼8偮搵嵹偝傟偰偍傝丄偦傟傜傪尦偵懢梲偵懳偡傞婡懱偺岦偒傪攃埇偟偮偮丄揔媂丄拏慺僈僗傪彫宆僲僘儖偐傜暚幩偡傞偲偄偆僔僗僥儉偵側偭偰偄偨丅

偪側傒偵丄旘峴拞偺婡懱偵偼備偭偔傝偲偟偨僗僺儞乮栰奜偱撠偺娵從偒傪偡傞傛偆側乯偑壛偊傜傟偰偄偨丅偙傟偼巔惃傪堦掕偵曐偮偨傔偱丄僐儅偼夞揮偟偰偄傞偲偒偑埨掕偵棫偭偰偄傞偺偲摨偠尨棟丅偨偩丄幨恀嶣塭偺娫偼僗僺儞傪巭傔丄嶣塭屻偵嵞傃僗僺儞傪婲偙偝偹偽側傜偢丄偦傟傜傕僈僗暚幩偱惂屼偝傟偨丅

捠怣婍婡

偐偮偰側偄挿嫍棧娫偱偺僨乕僞捠怣傪峴偆偨傔偵丄偦傟側傝偺岺晇傗媄弍偑巤偝傟偰偄傞丅傑偢丄捠怣廃攇悢偵偼挻抁攇VHF懷偺揹攇偑梡偄傜傟偨丅嬶懱揑偵偼183.6MHz偱丄偙傟偼僥儗價偺5ch晅嬤偺廃攇悢丅傕偆彮偟徻偟偔尵偆偲丄偙偺廃攇悢偼塹惎偐傜抧媴傊僨乕僞傪憲傞乮僟僂儞儕儞僋乯嵺偺傕偺偱丄抧媴偐傜塹惎傊僐儅儞僪傪憲傞乮傾僢僾儕儞僋乯廃攇悢偼100乣115MHz懷偑梡偄傜傟偨丅

弌椡偩偑丄偍傛偦10儚僢僩掱搙偲巚傢傟傞丅儚僢僩悢偩偗偱尵偊偽丄寀岝摂傛傝傕彫偝偄丅乽壥偨偟偰偙傟偱戝忎晇側偺偐丠乿偲巚偆偲偙傠偩偑乧幚偼戝忎晇丅VHF揹攇傪梡偄丄側偍偐偮僨僕僞儖怣崋側偺偱丄嶨壒偵杽傕傟偰偟傑偄偦偆側旝庛側揹攇偱傕廍偄忋偘傞偙偲偑偱偒傞偺偩丅

偦偺乬僨僕僞儖怣崋乭偱偁傞偑丄乽PDM乿乮Pulse Duration Modulation乯偲偄偆曽幃偱丄乽僷儖僗暆曄挷乿偲傕屇偽傟傞丅暋嶨偵側傞偺偱棫偪擖偭偨徻嵶偼妱垽偡傞偑丄偙傟偼尰嵼偱傕偁傜備傞暘栰丄椺偊偽実懷揹榖側偳丄偵梡偄傜傟偰偄傞僨乕僞捠怣曽幃丅傗傗棎朶側尵偄曽偩偑丄儖僫偺捠怣曽幃偼実懷揹榖偺乬偛愭慶條乭偲傕偄偊傞丅

偮偄偱偵丄儖僫偲偼娭學側偄僩儕價傾偩偑丄僷儖僗暆曄挷偼幵傗僶僀僋偺乮夵憿乯LED僥乕儖儔儞僾僉僢僩偵傕巊傢傟偰偄傞偺偩偲偐乮徫乯丅偁偺揰尭僷僞乕儞偱傕僐儞僩儘乕儖偟偰偄傞偺偱偡偐偹偉乧丠

嵟屻偵丄傾儞僥僫偵偮偄偰丅塹惎偵偼6杮偺傾儞僥僫偑憰拝偝傟偰偍傝丄奺庬僨乕僞傪憲怣偡傞傛偆偵側偭偰偄偨丅堦曽丄抧媴偱偼偙傟傪庴怣偡傞愝旛偑峔抸偝傟偨偑丄偦傟偼撍娧岺帠偵嬤偄傕偺偱偁偭偨偲尵傢傟傞丅庴怣僒僀僩偼儘僔傾撿晹丒崟奀増娸偺僋儕儈傾敿搰偲丄嬌搶偺僇儉僠儍僢僇敿搰偺2儢強偵愝塩偝傟偨丅僇儉僠儍僢僇偼丄僒僽庴怣強偩偭偨丅

幨恀偼僋儕儈傾偵寶偰傜傟偨傾儞僥僫偱丄乽僿儕僇儖傾儞僥僫乿偲屇偽傟傞梿慁傾儞僥僫傪16杮怉偊暲傋偨傕偺丅柺愊偼100m2偱偁傞偲偄偆偐傜丄巐妏宍偺1曈偼10m傪墇偊傞乮photo: thanks to Mr. Grahn乯丅

幨恀偼僋儕儈傾偵寶偰傜傟偨傾儞僥僫偱丄乽僿儕僇儖傾儞僥僫乿偲屇偽傟傞梿慁傾儞僥僫傪16杮怉偊暲傋偨傕偺丅柺愊偼100m2偱偁傞偲偄偆偐傜丄巐妏宍偺1曈偼10m傪墇偊傞乮photo: thanks to Mr. Grahn乯丅

梋択偩偑丄僜楢偺塅拡奐敪僔乕儞偱偼丄偙偺僿儕僇儖傾儞僥僫偑悘強偵栚棫偮乧儘僔傾楢朚偲側偭偨尰嵼偱傕偦偆偩丅愄偐傜柍慄傗挿嫍棧庴怣偵嫽枴偺偁傞昅幰偺拲栚偺1偮偱傕偁傞丅

偙偺傾儞僥僫偼慄嵽傪梿慁奒抜忬偵姫偄偨傕偺偱丄挻抁攇懷偱傛偔梡偄傜傟傞丅傾儅僠儏傾柍慄壠偑梡偄傞僩儔儞僔乕僶乕偐傜僞僋僔乕側偳偲偄偭偨嬈柋柍慄偵帄傞傑偱丄恎嬤偱傕暆峀偔棙梡偝傟偰偄傞丅偙偺傾儞僥僫偺棙揰偼丄峔憿偑娙扨偱僎僀儞乮棙摼乯偑掱傛偔壱偘傞偙偲丄塹惎偺巔惃偵娭學側偔埨掕偟偨庴怣偑摼傜傟傞偙偲丄側偳偑嫇偘傜傟傞丅揹攇偵偼乽埵憡乿偲偄偆梫慺偑偁傝丄偙傟偑側偐側偐栵夘側偺偩偑丄偙傟傪婥偵偟側偔偰傕傛偔側傞偺偩丅

晛捠丄塹惎偐傜偺揹攇傪庴怣偡傞偵偼乬拞壺撶乭偲傛偔尵傢傟傞乽僷儔儃儔傾儞僥僫乿偑梡偄傜傟傞丅僕儑僪儗儖僶儞僋揹攇揤暥戜偼摉帪丄悽奅嵟戝偺僷儔儃儔傪桳偟偨丅偩偑丄僜楢偑偦傟傪梡偄側偐偭偨偺偼偨傇傫丄斵傜偺戝宆僷儔儃儔寶愝媄弍偑枹弉偩偭偨偙偲丄偦偟偰丄偲偵偐偔媫偄偱偄偨偙偲偑帠忣偩傠偆丅

傑偨丄僷儔儃儔偼僴僀僎僀儞偑壱偘丄巜岦惈傕僿儕僇儖傛傝辍偐偵塻偄偺偩偑丄偦傟偑塻偡偓傞偲偄偆偺傕棟桼偩偭偨偐傕偟傟側偄丅椺偊偽丄帺恎偱塹惎曻憲梡偺僷儔儃儔傪儀儔儞僟側偳傊庢傝晅偗偨宱尡偺偁傞曽偼丄擄媀偟偨曽偑杦偳偱偼側偐傠偆偐丅側偐側偐僉儗僀側塮憸偑塮傜偢丄壠懓偲乽塃乿乽偄傗嵍乿偲嶮傪忋壓嵍塃偵怳傝側偑傜挷愡偡傞丅憡庤偱偁傞曻憲塹惎偼惷巭塹惎偱丄曽妏偼掕傑偭偰偄傞偺偩偑丄偙傟偼僾儘偱傕偟偽偟偽摢傪書偊傞擄嶌嬈乧丅

偲偙傠偑斵傜偑慱偆塹惎偼寧傊岦偗偰堏摦偡傞偺偩丅偦傟傪僷儔儃儔偱捛旜偡傞偵偼丄傾儞僥僫偩偗偱側偔丄慡懱傪摦偐偡壱摥僔僗僥儉偵傕媄弍偑媮傔傜傟傞丅僿儕僇儖偼偦偙傑偱僔價傾偱側偔偰傕傑偁傑偁偺僎僀儞偑壱偘傞偟丄寧傑偱偺嫍棧偱偁傟偽偦傟偱傕側傫偲偐側傞丅忋偺幨恀偺戜嵗傪尒傞偲丄偝傎偳惛枾偲偼巚偊側偄丅

偨偩丄娫偵崌傢偣偺媄弍偲偼偄偊丄偱偒傞尷傝偺搘椡偑暐傢傟偨偺偼娫堘偄側偄丅塹惎偐傜偺揹攇傪庴怣偡傞嵺偼丄晅嬤偺巤愝傗丄偁偘偔偵偼崟奀娡戉偺柍慄愝旛傑偱揹尮傪僆僼偵偝偣傜傟偨偲偄偆丅栜榑丄僲僀僘傪嬌椡尭傜偡偨傔偱偁偭偨丅

乧偙傟偼峫偊偰傒傟偽柺敀偄丅偁偔傑偱孯梡桪愭偩偭偨僜楢塅拡奐敪偑丄孯梡偲偼柍墢偺乮偦偺傛偆側堄枴偱乬柉娫偺乭乯儈僢僔儑儞偵桪愭揑偵偮偒偁傢偝傟傞偙偲偵側偭偨偺偩丅

乽柍慄傪晻嵔偟傠偩偲両丠傕偟揋偺峌寕偑偁偭偨傜偳偆偡傞偺偩両乿

採撀偑廰偭偨偲偟偰傕偍偐偟偔偼側偄傛偆側婥傕偡傞偑乧乮丠乯

嶣憸憰抲

偙偺儈僢僔儑儞偱嵟傕娞怱側僷乕僩偱偁傞丅寧偺棤傪嶣塭偡傞偺傒側傜偢丄挻挿嫍棧偐傜夋憸傪憲怣偡傞偺傕巎忋弶側偺偩丅

偲偙傠偱丄夋憸傪憲傞曽朄偱偁傞偑丄僼傿儖儉偺忋偵嶣塭偟丄僱僈偺尰憸丒掕拝丒姡憞傪峴偄丄偦偆偟偰摼傜傟偨夋憸傪僗僉儍僫乮岝揹娗乯偱撉傒庢傝丄抧媴偵揹憲偡傞偲偄偆傗傝曽偑嵦梡偝傟偨丅夋憸傪憲傞偺偱偁傟偽僥儗價僇儊儔偺傛偆偵摦夋傪憲傞曽朄傕偁傞偑丄摉帪偼庴岝慺巕偺姶搙偑僼傿儖儉傛傝傕埆偔丄報夋巻偵從偒晅偗偨幨恀傪僼傽僋僔儈儕偺傛偆偵撉傒庢偭偨曽偑妋幚偩偭偨偺偩丅

幨恀偼丄塹惎偵搵嵹偝傟偨嶣憸憰抲偱丄乽僄僯僙僀乿偲柤晅偗傜傟偨傕偺丅偙傟偼500mm

f/9.5偲200mm f/5.6偺2杮偺儗儞僘傪搵嵹偟丄椉幰偼摨帪偵嶣塭偡傞偙偲偑偱偒傞丅僔儍僢僞乕僗僺乕僪偼200暘偺1偐傜800暘偺1昩傑偱偺4抜奒偑偁傝丄楢懕揑偵愗傝懼偊側偑傜嶣塭偑峴傢傟傞丅

幨恀偼丄塹惎偵搵嵹偝傟偨嶣憸憰抲偱丄乽僄僯僙僀乿偲柤晅偗傜傟偨傕偺丅偙傟偼500mm

f/9.5偲200mm f/5.6偺2杮偺儗儞僘傪搵嵹偟丄椉幰偼摨帪偵嶣塭偡傞偙偲偑偱偒傞丅僔儍僢僞乕僗僺乕僪偼200暘偺1偐傜800暘偺1昩傑偱偺4抜奒偑偁傝丄楢懕揑偵愗傝懼偊側偑傜嶣塭偑峴傢傟傞丅

偙偺憰抲偼儗僯儞僌儔乕僪偺僥儗價僕儑儞尋媶強乮NII-380乯偱奐敪偝傟偨偽偐傝偺嵟怴宆偱丄嶣塭屻偵尰憸丒掕拝丄姡憞傑偱慡帺摦偱偙側偡僗僌儗儌僲偩偭偨丅

僼傿儖儉偵娭偟偰偼丄柺敀偄堩榖偑巆偭偰偄傞丅偙偺憰抲偵昁梫偲偝傟傞僼傿儖儉偼35mm偺懴曻幩慄僼傿儖儉偱偁偭偨偑丄惈擻偺椙偄僼傿儖儉偺奐敪偵庤偙偢偭偰偄偨偲偄偆丅偁傞擔丄奆偑摢傪書偊偰偄傞偲偙傠傊側偐側偐僌僢僪側僼傿儖儉偑帩偪崬傑傟偨偺偩偑丄偦傟偼乧暷崙偺乬僗僷僀僶儖乕儞乭偑搵嵹偟偰偄偨傕偺偩偭偨偺偩両

暷崙偼摉帪丄惣儓乕儘僢僷偐傜僇儊儔傪愊傫偩婥媴傪懪偪忋偘丄偦傟偱搶儓乕儘僢僷乣僜楢椞傪嬻嶣偟偰偄偨丅婥媴偼曃惣晽偵忔偭偰旘峴偟丄僞僀儅乕婲摦偱帺摦嶣塭傪峴偄丄屻偵夞廂偝傟偰偄偨丅夞廂応強偼傾儔僗僇偐僇僫僟偩偭偨偺偩傠偆偐丠偦偺曈偼傢偐傜側偄偑丄傗偼傝偲偄偆偐丄僜楢椞偵晄帪拝偟偨傕偺傕懡偐偭偨傛偆偱偁傞丅摉慠僜楢偼夞廂偟丄暘愅丄曐娗偟偰偄偨偺偩偭偨丅

婥媴偼崅嬻傪旘峴偟偰偄偨栿偩偑丄崅嬻偼曻幩慄検偑崅偄丅偦傟傪堄幆偟偰嶌傜傟偰偄偨偺偐偼傢偐傜側偄偑丄僼傿儖儉偼曻幩慄偵懳偡傞懴媣椡偵桪傟偰偄偨偲偄偆丅偦偺摿惈傪攦偭偨僜楢媄弍恮偼丄墴廂偟偨偙偺僼傿儖儉傪僄僯僙僀偵搵嵹偡傞偙偲偵偟偨偲偄偆丅

暷崙偑揋偺椞搚傪嶣塭偟傛偆偲偟偨僼傿儖儉偑丄寧偵旘偽偝傟丄偦偺棤偺嶣塭偵巊傢傟傛偆偲偟偰偄傞偲偼両暷崙偼憐憸偡傜偟側偐偭偨偵堘偄側偄丅僜楢偼僜楢偱丄帺暘偨偪傪塀偟嶣傝偟傛偆偲偟偰偄偨揋崙惢偺僼傿儖儉偵慡暆偺怣棅傪抲偙偆偲偟偰偄傞乧偙傫側妸宮側榖偼側偄丅

偙偺榖偼2000擭8寧丄偐偮偰僐儘儕儑僼偺懁嬤偺堦恖偱丄崱側偍乽僜楢塅拡奐敪偺惗偒徹恖乿偱偁傞儃儕僗丒僠僃儖僩僢僋巵偑柧傜偐偵偟偨傕偺偲偄偆丅

梋択偩偑丄偙偺帪丄僼傿儖儉1偮偲偼偄偊丄暷崙偺媄弍椡偵尒偊側偄嫼埿偲彨棃傊偺晄埨傪書偄偨傕偺偑偄側偐偭偨偺偐丄昅幰偼嫽枴偑偁傞乧丅

偝偰丄嶣塭偝傟偨夋憸偼岝揹娗偱僗僉儍儞偝傟丄僨僕僞儖怣崋偵曄姺偝傟偰抧媴傊揹憲偝傟傞偺偩偑丄偦傟傪嵞尰偡傞憰抲偑幨恀偺傕偺偩丅偙偺戝宆憰抲偼傗偼傝乽僄僯僙僀乿偲屇偽傟偰偄偨偑丄揹憲儌乕僪偵墳偠偰乽僄僯僙僀嘥乿偲乽僄僯僙僀嘦乿偺2僞僀僾偐傜惉傞乮傎傏摨宆偺憰抲偑2僙僢僩暲傫偱偄傞偑丄偦傟偧傟偑嘥偲嘦偩傠偆偐乧丠乯丅

偝偰丄嶣塭偝傟偨夋憸偼岝揹娗偱僗僉儍儞偝傟丄僨僕僞儖怣崋偵曄姺偝傟偰抧媴傊揹憲偝傟傞偺偩偑丄偦傟傪嵞尰偡傞憰抲偑幨恀偺傕偺偩丅偙偺戝宆憰抲偼傗偼傝乽僄僯僙僀乿偲屇偽傟偰偄偨偑丄揹憲儌乕僪偵墳偠偰乽僄僯僙僀嘥乿偲乽僄僯僙僀嘦乿偺2僞僀僾偐傜惉傞乮傎傏摨宆偺憰抲偑2僙僢僩暲傫偱偄傞偑丄偦傟偧傟偑嘥偲嘦偩傠偆偐乧丠乯丅

偙傟偼嵞尰偝傟偨夋憸傪僼傿儖儉偵從偒晅偗丄峏偵丄偦偺応偱偺妋擣偺偨傔偵姶擬巻偵庴怣夋憸傪嵞尰偡傞偙偲偑偱偒偨丅儔僢僋偺忋偵偼僼傿儖儉儕乕儖偺傛偆側傕偺傕尒偊傞丅場傒偵僄僯僙僀嘥偼崅懍儌乕僪偱丄夝憸搙1000pix/line偱僗僉儍儞偝傟偨僨乕僞傪枅昩50儔僀儞偱庢摼偟丄僄僯僙僀嘦偼掅懍儌乕僪偱丄枅昩1.25儔僀儞偱庢摼偱偒偨丅側偍丄1僼儗乕儉偁偨傝偺僗僉儍儞偼1000儔僀儞丅

偙偺憰抲偼傾儞僥僫偺朤偵壖愝偝傟偨僶儔僢僋彫壆偺拞偵帩偪崬傑傟偨偲偄偆丅偦傟偼杮摉偵彫偝側彫壆偱丄媄弍幰払偼晅嬤偵僥儞僩傪挘偭偰偦偙偱怮攽傑傝偟偨偲偄偆丅

敿摫懱僨僶僀僗

幨恀傪尒偰傕柧傜偐偩偑丄塹惎偺慡柺偵彫偝偄懢梲揹抮偑傃偭偟傝偲揬傝晅偗傜傟偰偄傞丅旘峴拞偼婡懱偵夞揮偑梌偊傜傟偰偄傞偨傔偱丄忢偵懢梲岝傪庴偗敪揹傪峴偆偨傔偱偁傞丅惗惉偝傟偨揹椡偼搵嵹偝傟偨僶僢僥儕乕偵拁揹偝傟傞巇慻傒偵傕側偭偰偄偨丅

幨恀傪尒偰傕柧傜偐偩偑丄塹惎偺慡柺偵彫偝偄懢梲揹抮偑傃偭偟傝偲揬傝晅偗傜傟偰偄傞丅旘峴拞偼婡懱偵夞揮偑梌偊傜傟偰偄傞偨傔偱丄忢偵懢梲岝傪庴偗敪揹傪峴偆偨傔偱偁傞丅惗惉偝傟偨揹椡偼搵嵹偝傟偨僶僢僥儕乕偵拁揹偝傟傞巇慻傒偵傕側偭偰偄偨丅

懢梲揹抮傪旛偊偨塹惎偼巎忋弶偱偁偭偨丅偨偩丄摉帪偺懢梲揹抮偼掅棙摼偱偁偭偨丅

側偍丄慡偰偺婍婡偺憤僩儔儞僕僗僞乕壔傕恾傜傟偨丅偙傟偼夋婜揑偱偁偭偨偑丄偟偐偟丄摉帪偺敿摫懱偼惗嶻偵偍偗傞曕棷傑傝傕埆偔摦嶌傕晄埨掕偱偁偭偨偨傔丄愭偺懢梲揹抮傕娷傔丄晄埨偺堦梫慺偱偁偭偨偲偄偆丅

嵟廔僥僗僩偵娭偟偰傕丄偙傟傑偨柺敀偄堩榖偑巆偭偰偄傞丅僙儞僒乕偲巔惃惂屼憰抲偑偒偪傫偲楢摦偡傞偐傪僠僃僢僋偡傞偨傔丄塹惎偑僋儗乕儞偱偮傞偝傟丄嫮椡側僒乕僠儔僀僩偑摉偰傜傟偨偲偄偆乧偦偺巔偼偝側偑傜丄僨傿僗僐偺儔僀僩儃乕儖偺傛偆偩偭偨偲娭學幰偼岅傞乮偪側傒偵僜楢偵偼僨傿僗僐偑懡偔懚嵼偟丄儘僔傾儞僨傿僗僐偼屸妝偺1偮偩偭偨偲偄偆乯丅

斵傜偼栜榑丄儔僀僩偺岝傪僙儞僒乕偑廍偆偙偲傪婜懸偟偨偑丄摉弶偆傑偔偄偐側偐偭偨偲偄偆丅乽岝偑庛偄傫偠傖側偄偐丠乿偲偄偆偙偲偱丄塹惎偵嬤偯偗偰徠幩偟偰傕丄婡懱偑儂僇儂僇偡傞埲奜丄壗偺斀墳傕側偐偭偨偲偄偆丅

偟偽偟偺媍榑偲挷嵏偺寢壥丄乽僙儞僒乕偺庢傝晅偗偵栤戣偑偁傞偺偱偼乿偲偄偆偙偲偱丄偦傟傪廋惓偟偨偲偙傠丄僈僗偑悂偒弌偟偨偲偄偆乧乮偦偺屻丄僙儞僒乕偑儔僀僩偺攇挿偵偼掅姶搙偱偁偭偨偙偲側偳傕柧傜偐偵側偭偨偑丄尰幚偺懢梲岝偵偼栤戣側偔嶌摦偡傞偙偲偵側傞乯丅

丂

埲忋偺傛偆偵怴奐敪惙傝偩偔偝傫偺塹惎偼丄嵟弶偺幨恀偱帵偝傟偨傛偆側墌摏宍偵棊偪拝偒丄僒僀僘偼捈宎95cm丄挿偝1.3m偱丄廳検偼278.5僉儘丅捈宎偼嵟傕戝偒偄晹暘偼1.2m偵払偡傞丅撪晹偵偼0.2婥埑偺拏慺僈僗偑晻擖偝傟偰偄傞丅

仦

1959擭10寧4擔憗挬丄塹惎傪愊傫偩R亅7儘働僢僩偼崒壒偲嫟偵忋徃傪巒傔偨丅僶僀僐僰乕儖塅拡婎抧傪悂偒敳偗傞廐晽偼搥偊傞傛偆偵椻偨偄丅偦傫側拞丄楌巎揑側儈僢僔儑儞偑巒傑偭偨丅

丂乽栚昗丄寧偺棤懁偺嶣塭両暷崙偺搙娞傪敳偔両乿

丂丂丂丂丂

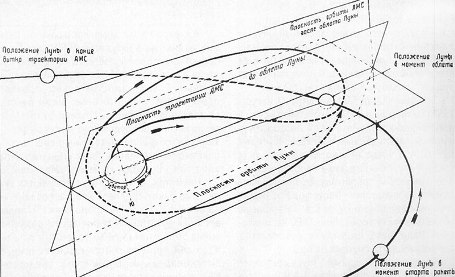

塹惎偼懪偪忋偘屻丄乽儖僫3崋乿偲柤晅偗傜傟偨丅偙偺婳摴偼傗傗曄傢偭偰偄傞丅忋恾偼偦傟傪帵偟偨傕偺偱丄抧媴傪屌掕偟偨帇揰偱丄寧偼塃壓偐傜嵍忋傊岦偗偰堏摦乮抧媴偺廃埻傪岞揮乯偟偰偄偔傛偆偵昤偐傟偰偄傞丅偦偟偰偪傚偆偳丄寧偑塃忋傊棃偨偲偒偵塹惎偑愙嬤偡傞丅

抧媴偐傜寧傪尒偨愭偺曽乮恾偱尵偊偽塃忋偺愭乯偵懢梲偑偁傞偙偲偵拲堄丅

僶僀僐僰乕儖偐傜懪偪忋偘傜傟偨儖僫3崋偼杒嬌忋嬻傪捠夁偟丄寧偺撿嬌懁傪栚巜偡婳摴偵擖傞丅寧偺撿嬌傪捠夁偟丄婳摴傪戝偒偔嬋偘側偑傜杒嬌懁傊敳偗丄懪偪忋偘偐傜3擔屻偺10寧7擔丄寧柺偐傜栺65000僉儘偺抧揰偱塹惎偺僗僺儞傪巭傔丄幨恀嶣塭傪奐巒偡傞丅嶣塭廔椆屻丄嵞傃僗僺儞傪奐巒丄塹惎偑抧媴偵嬤偯偄偨偲偒偵夋憸偑揹憲偝傟傞丅

摉慠偩偑丄塸崙偺僕儑僪儗儖僶儞僋揤暥戜偵傕婳摴僨乕僞偑楢棈偝傟丄捛愓偑埶棅偝傟偨丅

懪偪忋偘偵偼僐儘儕儑僼傗愭弎偟偨僠僃儖僩僢僋傜媄弍庱擼恮傕棫偪夛偄丄柍帠偵婳摴偵忔偭偨偙偲偑妋擣偝傟傞偲斵摍偼儌僗僋儚傊偺婣搑偵偮偄偨丅

仦

楌巎揑側弖娫傑偱屻1擔偲敆偭偨6擔憗挬丄僠僃儖僩僢僋偼嬥惎扵嵏婡偺惢嶌僾儔儞傪弰傞夛媍偺搑拞偩偭偨偑丄撪慄偺儀儖偵屇傃弌偝傟偨丅偦傟偼僐儘儕儑僼偐傜偺傕偺偱丄庴榖婍偺岦偙偆偺惡偼嬞敆偟偰偄偨丅

乽僠僃儖僩僢僋孨丄偪傚偭偲棃偰偔傟丅彂椶偼壗傕偄傜側偄丅偟偐偟崱擔偼婣傟側偄偲巚偭偰偔傟乧乿

斵偑僐儘儕儑僼偺幏柋幒傊旘傃崬傓偲丄僐儘儕儑僼偼僕僃僢僩婡傪庤攝偟偨偲偙傠偩偭偨丅偦偙偱僠僃儖僩僢僋偼徻嵶傪暦偔丅

乽儖僫偲偺僐儞僞僋僩偑旕忢偵埆偄偺偩丅怣崋偑傛偔庴偗庢傟偢丄偙偪傜偐傜偺僔僌僫儖傕撏偄偰偄側偄傛偆側偺偩丅師偺岎怣梊掕帪娫乮儌僗僋儚帪娫16帪乯傑偱偵丄僋儕儈傾傊旘傏偆偲巚偆丅2戜偺幵偑尯娭偵懸偭偰偄傞丅偦偺偆偪1戜偵孨偑忔傝偨傑偊丅帺戭傊婣傝丄廻攽偺梡堄傪偟偰嬻峘傊棃傞傛偆偵丅捈偖偵丅僕僃僢僩偼12帪乮儌僗僋儚帪娫乯偵棧棨偺梊掕偩丅乿

僐儘儕儑僼偼憗挬丄慜擔偺岎怣婰榐傪僠僃僢僋偟偰偄偨丅慜擔偼5夞偺僐儞僞僋僩偑恾傜傟偨偑丄偦偺偳傟傕偑庛偄怣崋偩偭偨偺偩乧憲怣婡偑愝寁弌椡傪弌偟偰偄側偄偺偼柧傜偐偩偭偨丅偟偐傕埆偄偙偲偵丄悽奅嵟戝偺僷儔儃儔傪旛偊偨僕儑僪儗儖僶儞僋偑庴怣偵幐攕偟偨偺偱偁傞両僕儑僪儗儖僶儞僋偼僋儕儈傾偺偵傢偐巇棫偰偺傾儞僥僫傛傝10攞埲忋偺姶搙傪帩偮乧僐儘儕儑僼偑徟偭偨偺偼摉慠偺偙偲偩偭偨丅

斵偼偙偺乬嫮峴孯乭偵慡偰傪摦堳偟偨丅嬻孯丄傾僄儘僼儘乕僩丄僋儕儈傾偺嫟嶻搣巟晹偦傟偵僜價僄僩姴晹夛丄慡偰偺偮側偑傝傪嬱巊偟偨丅僕僃僢僩偼摉帪僜楢偱嵟怴偺僣億儗僼104偑梡堄偝傟偨丅

丂

乧偙偺帪婛偵丄斵偺尃椡偼嫮戝偩偭偨両

墂傗姴慄摴楬側偳丄岎捠偺梫徴偵偼専栤強偑偁偭偨丅偩偑僐儘儕儑僼傜偵偲偭偰偼幾杺幰埲奜丄壗幰偱傕側偐偭偨偼偢乧偦傟傪慡偰乬婄僷僗乭偝偣傞傛偆丄庤攝偟偨偺偐乧丠

斵傜偼僋儕儈傾偵摓拝屻丄峏偵僿儕丄幵傪忔傝宲偄偱尰抧擖傝偟偨丅搣巟晹偺姴晹偑偪傚偭偲偟偨娊寎幃傪嵜偦偆偲偟偨偑丄偦傟傜偼慡偰僉儍儞僙儖偟丄庴怣彫壆傊偲堦捈慄両斵偺徟傝偼恞忢偱偼側偐偭偨偙偲偑巉偊傞丅寢嬊丄儌僗僋儚偐傜2帪娫敿偱僶儔僢僋偵摓拝偟偨偺偩偭偨偑丄偙傟偼嬃堎偲尵偭偰傕偄偄偩傠偆丅

帪偼棳傟偰偄偔乧徟傞傎偳偵抶偔側傞帪偺棳傟乧傗偑偰丄嬞挘偺拞偱岎怣帪娫偑棃偨丅偟偐偟偦傟偼丄奆偺嬞挘傪堦婥偵夝偒傎偖偡傕偺偩偭偨両

塹惎偐傜偺怣崋偼栤戣側偔庴怣偝傟偨偺偩丅撪晹偺婍婡偵傕栤戣偑側偄偙偲偑妋擣偝傟偨偲偄偄丄応偼戝偒側偨傔懅偵曪傑傟偨偩傠偆乧僐儘儕儑僼偺徫傒偑巚偄晜偐傇丅偙偺娫丄儖僫3崋偼寧偺撿嬌忋嬻7900僉儘偺抧揰傪捠夁偟丄棤懁傊偲夞傝崬傫偩丅

堦曽丄僕儑僪儗儖僶儞僋傕怣崋傪僉儍僢僠偟偰偍傝丄偙傟傕僐儘儕儑僼傜傪埨怱偝偣偨丅斵摍偼堦楢偺岎怣偑廔椆偡傞偲彫壆傪弌偰丄墝憪偵壩傪偮偗偨偲偄偆乧丅偦偺栭丄僐儘儕儑僼傜偼抧尦偺儂僥儖偱1攽偡傞偙偲偵側偭偨偑丄僠僃僢僋僀儞偼擔偑曄傢傠偆偲偡傞崰偩偭偨丅斵偼晹壓偵丄堦愗偺傾儖僐乕儖傪嬛偠偨丅梻挬6帪弌敪尩庣偩偭偨偐傜偱偁傞丅奺帺偑庢偭偨悋柊偼丄4帪娫掱搙偩偭偨丅

偩偑丄僐儘儕儑僼偼堦悋傕偱偒側偐偭偨丄偐傕偟傟側偄乧丅

仦

梻7擔枹柧丄儖僫3崋偼幨恀偺嶣塭傪奐巒偟偨丅扴摉幰偑塹惎偐傜偺乽嶣塭奐巒乿偺僔僌僫儖傪庴怣偡傞偲丄偦偺屻偼揹椡壏懚偺偨傔塹惎偺憲怣婡偺僗僀僢僠偑僗僞儞僶僀儌乕僪偵僙僢僩偝傟偨丅儖僫偼栺40暘娫偵搉傞堦楢偺嶣塭傪廔偊傞偲丄寧偺杒嬌忋嬻傪捠夁偟丄抧媴傊岦偐偆婳摴傪扝傝巒傔偨丅抧媴傊偺憲怣偼塹惎偑廩暘偵嬤偯偄偰偐傜偲偝傟偰偄偨丅

憗挬丄娭學幰払偼嫽暠偲嬞挘偵曪傑傟偰偄偨丅壗偣丄弶傔偰尒傞寧偺棤側偺偩乧扤傕偑楌巎偺弖娫偵棫偪夛偍偆偲偟偰偄偨偺偩丅傕偆丄徟傞偁傑傝懸偪偒傟側偔側偭偨僄儞僕僯傾偺1恖偼丄儖僫偵乽夋憸憲怣乿偺僐儅儞僪傪憲偭偨丅姶擬巻偺忋偱婡怐傝婡偺乬旘傃傂乭偺傛偆偵嵍塃偵憱傞儁儞偑壒傪棫偰傞乧偟偐偟丄側偵傕尰傟側偐偭偨丅乽壗搙傕壗搙傕丄栚傪偙傜偟偰挱傔傞偑傢偐傜側偐偭偨乿偲偄偆徹尵偑巆偭偰偄傞丅僐儘儕儑僼偼偙偺崰丄傑偩儂僥儖傪弌敪偟偰偄側偐偭偨丅斵偼偦傢偦傢偲曕偒夞傝丄柧傜偐偵僫乕僶僗偵側偭偰偄偨偲偄偆丅

偨偩丄偳偙偺悽奅偵傕尵偭偰偼偄偗側偄偙偲傪尵偆儎僣偼偄傞傕偺偱丄乽夋憸偼1枃傕摼傜傟側偄偱偡傛丅曻幩慄偑僼傿儖儉傪僟儊偵偟偰偄傞偲巚偄傑偡乿偲尵偄曻偭偨幰偑偄偨丅僐儘儕儑僼偼偟偐偟丄椻惷偵姮偊偰偄偨偲偄偆乧丅

仦

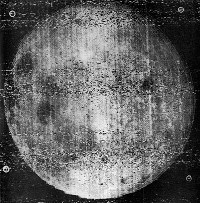

偮偄偵丄斵偺僀儔僀儔偵廔巭晞偑懪偨傟傞帪偑棃偨丅4搙栚偺僐儞僞僋僩偱丄姶擬巻偺忋偵尰傟偨巔乧偦傟偼僲僀僘偑懡偄傕偺偺丄娫堘偄側偔寧柺丄偟偐傕棤懁偺巔偩偭偨両嫃崌傢偣偨娭學幰偼奆丄戝憶偓偵側偭偨丅恖椶巎忋丄扤傕尒偨偙偲偺側偄巔傪丄扤傛傝傕憗偔丄偦偺応偵嫃崌傢偣偨恖娫偩偗偑尒偨弖娫偩偭偨丅偦傟偼丄巎忋偳傫側執戝側巜摫幰傕尒偨偙偲偺側偄巔偩偭偨偺偩両

夋憸偼40枃嶣塭偝傟偰偄偨偑丄偦偺偆偪抧忋偱庴怣偝傟偨偺偼12枃乮堦愢偵偼17枃乯偩偭偨丅偦偺偆偪35枃栚偵幨偭偰偄偨偺偑嵍偺夋憸偱偁傞丅偨偩丄嵍懁4暘偺1偼晛抜尒偊傞昞懁偺柺偱偁傞偙偲偵拲堄偟偨偄丅偙傟偼棤懁偐傜昞懁偵弌尰偟傛偆偲偟偰偄傞偲偒偵嶣塭偝傟偨僔儑僢僩偱丄塃4暘偺3偑棤懁偲偄偆偙偲偵側傞丅偙偺帪丄寧偺棤懁慡柺偵懢梲岝偑摉偨偭偰偄偨偨傔堿塭偑嵺偩偨偢丄慡懱偲偟偰偺偭傌傝偟偨姶偠偵側偭偰偄傞偑丄戝偒側摿挜偼妋擣偱偒傞丅

夋憸偼40枃嶣塭偝傟偰偄偨偑丄偦偺偆偪抧忋偱庴怣偝傟偨偺偼12枃乮堦愢偵偼17枃乯偩偭偨丅偦偺偆偪35枃栚偵幨偭偰偄偨偺偑嵍偺夋憸偱偁傞丅偨偩丄嵍懁4暘偺1偼晛抜尒偊傞昞懁偺柺偱偁傞偙偲偵拲堄偟偨偄丅偙傟偼棤懁偐傜昞懁偵弌尰偟傛偆偲偟偰偄傞偲偒偵嶣塭偝傟偨僔儑僢僩偱丄塃4暘偺3偑棤懁偲偄偆偙偲偵側傞丅偙偺帪丄寧偺棤懁慡柺偵懢梲岝偑摉偨偭偰偄偨偨傔堿塭偑嵺偩偨偢丄慡懱偲偟偰偺偭傌傝偟偨姶偠偵側偭偰偄傞偑丄戝偒側摿挜偼妋擣偱偒傞丅

僕儑僪儗儖僶儞僋偱傕183.6MHz僔僌僫儖偼庴怣偝傟偰偄偨偑丄夋憸怣崋傪庢摼偡傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅偙傟偼屻偵丄揹攇偺僶儞僪暆偺愝掕偑揔愗偱側偐偭偨偨傔偲偄偆偙偲偑傢偐偭偨偑丄愝掕傪娫堘偊偰偄側偐偭偨傜丄斵摍傕弶傔偰寧偺棤傪攓傓恖娫偵側偭偰偄偨偼偢偩偭偨乧惿偟偄丅

偲偙傠偱丄僋儕儈傾偱偍嵳傝憶偓偑婲偙偭偰偄傞偲偒丄僒僽僗僥乕僔儑儞偩偭偨僇儉僠儍僢僇庴怣強偼偳偆偩偭偨偺偱偁傠偆偐丠

偦偙偼僋儕儈傾偐傜壗愮僉儘傕棧傟偨丄嬌搶偺壥偰偩偭偨丅傗偼傝懄惾偺僶儔僢僋彫壆偵庴怣愝旛偑帩偪崬傑傟偰丄僄儞僕僯傾払偑恮庢偭偰偄偨偺偩偭偨偑丄僋儕儈傾偱嵟弶偺夋憸偑庴怣偝傟傞崰丄傑偩僇儉僠儍僢僇偱偼僔僌僫儖傪懆偊傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅儖僫偲偺埵抲娭學偺偨傔偱丄庴怣壜擻偵側傞偺偼巄偔屻偱偁偭偨丅

傑偨丄僇儉僠儍僢僇偱偼儖僫俁崋偐傜偺夋憸傪帇妎壔偡傞TV庴憸憰抲偑旛偊傜傟偰偄偨丅

傗偑偰丄庴怣偑奐巒偝傟偨丅偩偑丄夋柺偺忋偵晜偐傇塮憸偼僲僀僘崿偠傝偺偞傜偞傜偟偨傕偺偱丄寧偺宍側偳側偐偭偨丅偩偑丄儖僫偑抧媴偵嬤偯偒丄僔僌僫儖偑嫮偔側傞偵偮傟彊乆偵宍傪懷傃偰偔傞丄僔僌僫儖傪婰榐偡傞帴婥僥乕僾偺儕乕儖偑偆側傝傪忋偘傞丅偦偟偰偦傟傪丄屌懥傪撣傫偱尒庣傞僄儞僕僯傾払乧丅

僄僯僙僀偼柍崪側戝宆偺憰抲偱丄尰戙偺僼傽僢僋僗傗僾儕儞僞偲斾傋偨傜惈擻傕抦傟偰偄傞偟丄尒楎傝偡傞偺偼巇曽偑側偄丅偟偐偟偦偺壱摥僔乕儞偼丄変乆偑偍庤寉偵夋憸傪傗傝偲傝偡傞巔傛傝傕辍偐偵奿挷崅偐偭偨偵堘偄側偄丅

彫壆偵偼扴摉幰埲奜棫偪擖傝嬛巭偩偭偨偑丄偦傫側婯懃偼偳偆偱傕傛偐偭偨丅側偵偣偙偙偵偼丄岥偆傞偝偄僐儘儕儑僼恊曽偼偄側偄偺偩両変傕変傕偲嫹偄彫壆偵墴偟婑偣丄婡夿傪庢傝埻傓丅扤傕偑丄楌巎偺栚寕幰偲側傞偺偩乧偙偺弖娫傪摝偟偨傜丄堦惗夨偄偑巆傞丅僔儍儞僷儞傗僂僅僢僇傪弨旛偟偰偄偨幰傕偄偨丄偐傕偟傟側偄丅

偲丄偦偺偲偒丄朤偵偍偐傟偨儔僂僪僗僺乕僇乕偑僽乕儞偲壒傪棫偰偨丅儅僀僋偺僗僀僢僠偑擖偭偨偺偼傢偐偭偨偑丄師偺弖娫丄偦偙偐傜戝惡偑敪偣傜傟偨丅偦傟偼僋儕儈傾偐傜偺巜帵偩偭偨丅

丂乽僄僯僙僀傪崅懍儌乕僪偵愗傝懼偊傛両乿

堦弖丄僊儑僢偲偟偨傕偺傕偄偨偩傠偆偐丅乽偍偋偆丄搟傜傟傞偐偲巚偭偨両乿側偳偲欔偄偨幰傕丄偄偨偩傠偆偐丠扴摉幰偼峇偰偰僄僯僙僀嘥傊偺愗傝懼偊嶌嬈偵擖偭偨丅

偩偑偦傟偼丄憰抲偺掙晹偵愽傝崬傫偱峴傢偹偽側傜側偄傕偺偩偭偨丅晹壆偼恖偱堨傟丄旕忢偵傗傝偵偔偐偭偨偲偄傢傟偰偄傞丅

偦傟偐傜傗傗巄偔乧撍慠丄姶擬巻偵丄娵偄宍偺塮憸偑晜偐傃忋偑偭偨乧戝偒偄傕偺乧彫偝偄傕偺乧師乆偲偼偒弌偝傟傞偦偺夋憸偼丄暣傟傕側偔寧偺棤偩偭偨両僲僀僘傕彮側偄乧捑栙偑昚偆乧師偺弖娫丄恖乆偼婄傪尒崌傢偣丄晹壆偺拞偱戝娊惡偑偁偑偭偨両尐傪偨偨偒崌偭偰婌傇僄儞僕僯傾払乧嫽暠偺拞丄椳傪棳偡幰丄僂僅僢僇傪丄僔儍儞僷儞傪夞偟堸傒偡傞幰傕偄偨丄偐傕偟傟側偄丅

傗偑偰儖僫偼岎怣壜擻斖埻偐傜奜傟偨丅抧媴偺塭偵擖偭偨偺偩偭偨偑丄嵞傃壜擻帪娫偵側偭偰傕庴怣偡傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅

偦偺屻擇搙偲丄儖僫3崋偐傜偺僔僌僫儖偑庴怣偝傟傞偙偲偼側偐偭偨乮媟偺乽曗懌乿嶲徠乯丅

僜楢惌晎偼10寧27擔丄寧偺棤懁偺幨恀傪岞幃偵敪昞偟偨丅悽奅拞偺怴暦偺堦柺傪忺偭偨偺偼偄偆傑偱傕側偄丅偦偟偰丄憡曄傢傜偢摼堄偘偩偭偨偺偼丄僯僉乕僞丒僼儖僔僠儑僼偩偭偨乧丅

仸曗懌

儖僫3崋偼偦偺屻丄岎怣偑夞暅偟丄10寧18擔傑偱夋憸偺庴怣偑壜擻偱丄摨22擔偵僐儞僞僋僩偑搑愨偊偨偲偄偆忣曬傕偁傞丅偙傟偼NASA偺NSSDC儅僗僞乕僇僞儘僌偵婰嵹偺傕偺偩偑乧偙偺忣曬偺弌強偼丠暷崙傗僕儑僪儗儖僶儞僋偼偦偺屻傕庴怣傪懕偗偍傝丄偦傟偵婎偯偔傕偺偩傠偆偐丠

僇儉僠儍僢僇庴怣強偺弌棃帠傕帒椏偵傛偭偰堎側傞偺偱丄偙偙偱偼懡彮偺悇應傪岎偊偰昞尰偟偰偁傞乮嵟屻偺18擔偵庴怣偟偨偺偼僇儉僠儍僢僇丄偲婰偡帒椏偑偁傝乯丅

僇儉僠儍僢僇庴怣強偺弌棃帠傕帒椏偵傛偭偰堎側傞偺偱丄偙偙偱偼懡彮偺悇應傪岎偊偰昞尰偟偰偁傞乮嵟屻偺18擔偵庴怣偟偨偺偼僇儉僠儍僢僇丄偲婰偡帒椏偑偁傝乯丅

塃偼2004擭偵僇僓僼僗僞儞偱敪峴偝傟偨愗庤丅儖僫3崋傪儌僠乕僼偵偟偨傕偺偱丄尰嵼僶僀僐僰乕儖塅拡婎抧傪曐桳偡傞摨崙偱偼媽僜楢帪戙偺塅拡奐敪偼屩傝偺堦晹丅

亂Reference亃偳偺帒椏傕徻偟偔傢偐傝傗偡偔丄悇慐偱偡両

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

Sven's Space Place http://www.svengrahn.pp.se/

NASA NSSDC Space Science Data Center Master Catalog http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

Jodrell Bank Observatory http://www.jb.man.ac.uk/

The Soviet Exploration of Venus http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm

Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences.

http://www.kiam1.rssi.ru/

KAZPOST, Kazakhstan Postal service http://www.kazpost.kz/en/

乬凨刾剓 剄剭剕剏 剚剙剕剠剦剈剘剭 剚剈剛剅剭剈 剢剙剟剙剆剛刾剢剏剏 剙剄剛刾剟剘剙剒

剝剟剙剛剙剘剭 凩剠剘剭乭, 丂凬凮凚凮凴凷処 凨凮凴凪凮凬凘凚凷処凨処, 噦10,

2000.

乬Anniversary of the Space Television乭, Telesputnik Magazine, No.3(5)

March, 1996.

乬Lunar Exploration乭 by Paolo Ulivi, Springer Praxis, 2004

乬Sputnik and the Soviet Space Challenge乭 by Asif A. Siddiqi, University

Press of Florida, 2003

乬The Soviet Space Race with Apollo乭 by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003