ゆりかごの外へ

今から100年前、全ての情熱をロケットに捧げた男たちがいた。

そもそもロケットを最初に発案したのは誰なのか?ロケットで最初に“飛ぼうとした”人間は誰なのか?そして、宇宙旅行を発案したのは誰なのか?

今回はこれまでの流れから脇道に逸れてちょっと一服、ロケットそのものに焦点をあててみよう。空を飛ぶということは航空機の歴史とも深い関わりがあり興味深いものでもあるが、あまりにも奥が深く、ここで全ては手に負えない。それ故キーとなる人物や出来事を簡単にまとめる程度で我慢するが、連載には登場しなかった“源流”に可能な限り迫ってみることにしよう。

「初めてロケットで飛んだ男は誰なのか?」この素朴な疑問の答え、実は「ガガーリン」ではないらしい。そうすると「ガガーリン以前に宇宙を飛んだロシア人がいるのだな!?」そんな“陰謀”の匂いもするが、今回はそれでもない。正解は「とある中国人」だという。

宇宙航空開発機構(JAXA)の現執行役・的川泰宣氏の著書「宇宙に取り憑かれた男たち」。宇宙にのめり込んだ多くの人間たちを生き生きと紹介するこの本のトップバッターは、ガガーリンでもコロリョフでも、ゴダードでもライト兄弟でもない。その「とある中国人」にまつわる言い伝えで始まるのだ。

16世紀初頭・中国は明の時代。竹で作った椅子に座った男、その名を王冨(ワンフー)という。職業は明王朝の高級官吏といい、椅子の後ろには火薬ロケットを47基装着し、いま正に点火しようとしていた。周囲を苦力(クーリー)と呼ばれた肉体労働者たちが取り囲む。妄想することしかできないが、きっと、召使いや部下たちも見物していたに違いない。花束でも抱えて、成功の暁には昇進&禄高アップ…ひょっとしたら地方の太守が、娘を差し出してくるかもしれない…彼のニヤける顔が浮かぶ。時代が時代なら、マスコミも呼んだだろうか?いずれにせよ、彼がやろうとしていたのは、大空に飛び上がろうということだった。

苦力達が、火薬に点火する。彼らは前の晩、何を思っただろう…

「ご主人様は、どうなると思う?オレは、成功すると思うな!」

「いや、ダメだろ〜!」

「じゃあ成功したら、明日のオマエのメシはオレのものナ!」

「よし、でもオレが勝ったら、オマエの姉さんを俺にくれよナ!」

「はぁ〜っ!?」

そんな賭けを、酒でも飲みながら交わしただろうか。次の瞬間、大音響とともに濛々と煙霧が立ちこめた…それは皆をあっけにとったに違いない。彼は大空へ舞い上がったのか?いや、空を見上げるものなどいなかっただろう、煙が晴れた後に残っていたのは、木っ端微塵になった椅子の残骸だった。彼は確かに大空へ羽ばたき、行ってしまった。“天国”という世界へ…。

別段、知識など無くても、普通にムリだというのはわからなかったのだろうか…或いはこの時代のチャレンジは、単なるパフォーマンスの意味しかなかったのかもしれないが…いずれにせよ、そもそも事前に止めるものはいなかったのか?喜んだものがいたとしたら、それは王冨の政敵と、賭に勝った苦力たちだった、かもしれない。

彼の名は月の裏側のクレーターに冠されている。

◇

最初に宇宙旅行の心を人々に生き生きと沸き立てたのは、ジュール・ベルヌ(1828-1905)で間違いないだろう。1828年、フランスに5人兄弟の長男として生まれた彼は、法律家を期待した親の意に反して劇作家を目指し、1863年に著した「気球に乗って5週間」が大評判となり、流行作家への道を歩み始めた。

「海底二万里」「八十日間世界一周」「十五少年漂流記」等々、その多くは世界中で愛読され、今日に至っている。その一つ「月世界旅行」は1902年、フランスで映画リリースされ、人間の乗った大砲弾が月へ刺さるシーンで有名(写真)。無声14分間のものであったが、世界初のSF映画といわれ、映画史では避けて通れないペイブメント。

「海底二万里」「八十日間世界一周」「十五少年漂流記」等々、その多くは世界中で愛読され、今日に至っている。その一つ「月世界旅行」は1902年、フランスで映画リリースされ、人間の乗った大砲弾が月へ刺さるシーンで有名(写真)。無声14分間のものであったが、世界初のSF映画といわれ、映画史では避けて通れないペイブメント。

日本で最初に紹介された作品は「八十日間世界一周」で、明治11年(1878年)のことだったという。

ベルヌは「宇宙戦争」で有名なH・G・ウェルズとともに“SFの開祖”と言われている(つまらぬ蛇足だが、ベルヌの誕生日はこれを書いている私と同じ…しかし、想像力は別次元の話のようで…(笑))。

ベルヌが活躍した19世紀末、彼らSF作家らは人々に多大な影響を与えた。産業革命以来の重工業の発達めざましく、写真や印刷、無線や飛行船といった科学技術の躍進とオーバーラップしたSFはヨーロッパで大ブームとなり、若者達は夢の実現へと想いを馳せた。

1903年、米国のライト兄弟が動力飛行機を成功させる。学会における兄弟に対する評価は当初低かったが、しかしよくみると、奇しくも「月世界旅行」の映画リリースと呼応する形になっていることに気付く。きっと、柔軟な心と頭脳を持った若者達は熱狂したに違いない。

我が国でも、「100年後の世界はどうなっているだろうか」といった想像絵図が新聞に記載されていた程である。このような類は、江戸時代の瓦版にはなかった。20世紀初頭、技術の発達は人々の思考ベクトルを、夢物語の実現化へと大きく振り向けようとしていたと言える。

◇

さて、ロケットは古代中国が発祥だと言われている。戦に使われたそれはロケット花火の親玉とも言えるようなシロモノで、兵器というよりむしろ、敵に対する威嚇目的が強かった。

さて、ロケットは古代中国が発祥だと言われている。戦に使われたそれはロケット花火の親玉とも言えるようなシロモノで、兵器というよりむしろ、敵に対する威嚇目的が強かった。

「これを束ねたら重いもの…人間をも飛ばせるのではないか」というのは単純に思いつく発想で、それを実験した1人が、先の王冨というわけだ。

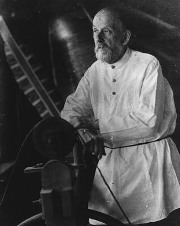

ロケット推進の可能性を初めて理論的に議論したのは、コンスタンツィン・ツィオルコフスキーという、ワープロタイピングの難しい名前の男である(写真)。その名から明らかだが、彼はロシア人。1857年9月17日、モスクワ郊外の村で4人兄弟の末っ子に生まれた彼は、勉学に理解のある両親の下ですくすくと育った。彼の好奇心は生まれつきのものであったようで、7歳の時、凧にゴキブリをつけて揚げるとどうなるかを調べている。勿論兄たちには「??」であったそうだが…。

9歳の時、彼を不幸が襲う。猩紅熱という高熱の病に冒され、生死の境をさまよったのだ。奇跡的に一命を取り留めはしたものの、両耳から聴力を失うという大きな代償を払った。

9歳の時、彼を不幸が襲う。猩紅熱という高熱の病に冒され、生死の境をさまよったのだ。奇跡的に一命を取り留めはしたものの、両耳から聴力を失うという大きな代償を払った。

音の世界を失い、孤独に閉じこめられて以後、彼は読書に夢中になった。学問好きの父が保有する蔵書は膨大だったようだが、それらを独力で読み、記してある科学実験を行い、さらには独自のアイディアや工夫を披露するようになった。コンスタンツィン少年は元の明るさを取り戻し、科学者への第一歩を踏み出そうとしていたが、それを一番に喜んだのは両親だったという。

父は彼をモスクワへ送った。だが、学校に入るわけではない。モスクワには大きな図書館もあり、著名な学者もいる。そのような環境に身を置き、更なるチャンスと巡り会うことを父は臨んでいたのである。ツィオルコフスキー、16歳。

モスクワに出た彼は図書館通いを続け、全てを独力で理解しようとした。的川氏は先の著書の中で「教師、参考書、模範解答付きの問題集が全てそろった現代日本の若者と、なんという違いであろうか」と感嘆する。“3点セット”がそろっていても難解なものが多いのに…恵まれた環境に育った私には、ツィオルコフスキーの血のにじむ努力は想像できないし、勝手な事を言うことはできない…。

勉強に疲れるとクレムリン広場を散歩し、大空と宇宙のことばかりを考え、しばしまどろむことも多かった。彼が真剣に宇宙飛行を考え始めたのは17歳の時のことで、ベルヌSFの影響もあったと言われている。

成人した彼は村へ戻り、家庭教師などをするようになる。自分が苦労して勉強した分、学びのツボを得ていたのだろう。難聴であった故、コミュニケーションは相当工夫したかもしれない。いずれにせよ、彼の家庭教師業は大評判で、やがて中学教員の資格を得ると、学校で数学を教え始めた。

この頃、ヒヨコを回転台に乗せて重力の加速度が生物に与える影響を調べるなど、先駆的な事を行っている。さしずめ世界最初の「遠心加速訓練機」で、第一号はヒヨコだったということになろうか。

彼はこの実験で、5G程までなら耐えられると結論づけている。彼の素晴らしさは、実験にしろ、理論的考察にしろ、優れた予測を行っている点にある。やがてその才能は、学者達の間にも知れ渡ることになる。

1881年、弱冠24歳の彼は「気体運動論の原理」という論文を帝政ロシアの首都・サンクトペテルブルグに本部を置くロシア物理化学協会へ提出した。残念ながらそれは既に外国で研究されていた素材ではあったが、レフリー(論文審査員)の1人、メンデレーエフはひどく感嘆したという。メンデレーエフとは、化学の「周期表」で有名な彼だ。ツィオルコフスキーが独力で仕上げたことに感動し、激賞したと言われる。

ちなみにメンデレーエフは単に「元素を並べ、周期表を作った」ということで一般には知られるが、本当に偉大なのは、当時まだ見つかっていなかった元素の性質を鋭く推察している点である。当時、似たような表は他の学者も作ってはいたが、メンデレーエフの名を不滅にしたのは、そのような定量的な予測をし、後に発見された元素の特性が予測に極めて近かったことにある。このような彼であったから、ツィオルコフスキーの才能をいち早く見抜き、将来の大器と驚喜したに違いない。

忘れてはいけないのは、当時のロシアは学術研究のメッカの一角だったことである。現在では汚職と貧富の差、テロに麻薬に兵器売買というイヤなイメージが先行してしまう国だが、19世紀末から20世紀にかけては、ワールドトレンドの一角を担っていた先進国であった。

このような中、ツィオルコフスキーが続けて提出した論文も高く評価され、ついに彼は物理化学協会の正メンバーに選ばれた。この後、より精力的に研究を進めることになる。

ただ、ロシア帝政府の理解力は追いつかなかった。そもそも、歴代皇帝で科学に関心を示すものは少なかった。彼は1885年から92年にかけ、飛行船の研究を行い、模型まで作っている。これを実現するためには政府の援助が必要であったが、メンデレーエフの奔走にもかかわらず、役人達は“玩具”と判断して却下した。世界初の飛行船としてドイツのツェッペリン号があげられるが、この初飛行は1900年。ツィオルコフスキーはそれに10年も先んじていたのに、惜しい話である。

1883年、彼は論文の中で、引力や空気が無い世界ではどのような事が起こるかという事を論じている。そこで彼は、ものの重さが無くなること、上下の区別がなくなること、それに、この空間で移動するためには自分の持つものを後ろに投げた反動で進むしかないこと、などを明らかにしている。この時点で、ロケットの具体的概念がほぼ完成したと言ってもいい。

1897年、彼はその名を不動のものにした発表を行う。それは「ツィオルコフスキーの公式」と呼ばれる次のものである。

V = V0 log (W0/Wt)

ここで、V0を噴射ガスの速度(排気速度)、W0 を燃焼前のロケット全重量、Wt を燃焼後の全重量とし、V を得られるロケットの速度とする。つまり、W0−Wt は燃料の重量ということになる(対数logの底はe)。

この式の意味するところは、噴射ガスの速度が大きく、ロケットの燃焼スタート時と終了時の重量比(W0/Wt) が大きいほど、ロケットの到達速度は速くなるということだ。

簡単に言うと、「高性能のエンジンを用い、できるだけロケット本体の構造を軽く頑丈にし、代わりに燃料を満載すればよい」ということである。それからもう1つ、この式は重要な主張をしている。それは、

「火薬を椅子や体に結びつけても宇宙を飛ぶのはムリだ」

ということだ。もし王冨がこの公式を知る時代の人物であったなら、あのような最後を遂げずに済んだ、かも知れない…。

◇

話はやや脇にそれるが、この公式は理工系大学の1年次で履修する古典力学の中でも出現する。「質量が変化する運動」という項で扱われるもので、質量を時間依存とし、ニュートンの運動方程式を積分すれば得られる解。理工系では有名な茶色の“後藤の力学演習”にも応用問題として入っている。後藤のシリーズ本は例が豊富でレポートや院試勉強でお世話になった方も多いハズ…私もそう(笑)。

このように、大学教養課程でも扱われる内容であるのだが、淡々と講義を進める教官なら、これがツィオルコフスキーの公式だとは一言も言わずに押し流すだろう。微分方程式の解法自体も難しいものではない(しかも、一般向けの啓蒙書には記してないが、重力存在下における解を求めると付加項が付く…これが重要なのだが、詳しくは後ほど述べることにしよう)。

的川氏の弁に近いが、恵まれた教育環境では、重要な事柄も感動を味わうことなく通過してしまう一例だと思う。教科書や参考書にはあたりまえの事としてサラリと解説してあること、我々が「なんだ、それでいいのか」と流してしまうような物事の裏には、人間達の苦労が込められている…これを味わあないのは、何ともったいないことか!

「質量が変化する運動という設定の下で微分方程式を解く」…何でもないような話だが、ツィオルコフスキー以前にそれをやったものはいなかったのである。

◇

話を元へ戻そう。詳しい計算過程は省略するが、地球の引力に打ち勝つために必要な速度=秒速8kmをひねり出そうと計算すると、質量比は10を超える。これはつまり、ロケット全体を100kgとすると、燃料だけで90kgを超えることを意味する!

逆に、これが達成できれば宇宙が飛べる!ツィオルコフスキーの公式は、エンジニアリングのゴールを明らかにしたとも言える。宇宙船やロケット機体が、できるだけムダを省き、軽く頑丈な素材で作られている所以がここにある。

彼は1903年の論文で、真空の宇宙へ飛び出すためにはロケットでないと不可能であること、燃料は火薬のような固体よりも液体の燃料、特に液体酸素と液体水素、ないしは液体酸素とケロシン(灯油)の組み合わせが有利であることを示した。さらに、燃料はエンジン燃焼室の周囲を通し、燃焼室を適度に冷却すればよいこと、ロケット機体は細長い形で、ガスの噴射口に舵をつけて方向舵にすればよいこと等を論じ、設計図まで添付している。

彼は1903年の論文で、真空の宇宙へ飛び出すためにはロケットでないと不可能であること、燃料は火薬のような固体よりも液体の燃料、特に液体酸素と液体水素、ないしは液体酸素とケロシン(灯油)の組み合わせが有利であることを示した。さらに、燃料はエンジン燃焼室の周囲を通し、燃焼室を適度に冷却すればよいこと、ロケット機体は細長い形で、ガスの噴射口に舵をつけて方向舵にすればよいこと等を論じ、設計図まで添付している。

液体燃料ロケットを世界で最初に完成した米国のロバート・ゴダードも最初は固体燃料で取り組んでいたが、ツィオルコフスキーの理論を知った翌日には液体燃料に方向転換したと言われる。

この100年以上前のコンセプトは、現在でも殆ど変わっていない。

第一次世界大戦が勃発した1914年、彼は更に理論を発展させている。そこで謳われているのは、多段式ロケットの有効性だ。

ロケットは燃料を消費するにつれ、空になった燃料タンクの分が無駄な重量になる。そこで適宜、それらを切り離して捨てていけばよいわけだが、それがすなわち多段式ロケットというわけだ(蛇足だが、多段式ロケットの設定での練習問題も、後藤本にはある(笑))。

1917年、ロシア革命が勃発、ソビエト連邦が成立すると、彼に対する扱いは更に変化する。彼は同国科学学会の最高峰である「ソ連科学アカデミー」の会員に選ばれたのだ。この時、60歳。

新生ソビエト政府は旧帝政政府と異なり、サイエンスやテクノロジーに対する理解があった。というのも、社会主義の勝利のためには技術の発展が不可欠という考えが、レーニン主義に合致していたからである。裏打ちするものがイデオロギー、と言えばそれまでだが、そのような形であった故、科学者の地位は高かった。ソ連科学アカデミーのメンバーには「アカデミー会員」と敬称がつき、他のソビエト代議員や官僚らとはまた違った、強大な発言力を政府内で有するようになった。

しかも、アカデミー議長といったらもう、国務大臣に等しい。ソ連を初めとした共産国家の権力中枢は選挙で変わるものではない故、一度就任したら権力闘争に負けるか引退しない限り、独占が何年も続く(実際には選挙はあるが、有名無実)。当然だが、議長に近い人間は何事も有利に働く、簡単に言えばコネのうまみに与ることができた。

彼は1935年に他界するまで、600近い論文を残した。そしてそれは、年を重ねるにつれ勢いを増していった。

彼のイマジネーションは単に宇宙に飛び出すことだけでなく、宇宙船はどうあるべきか、他の惑星へ到達するにはどうするべきか、ついには、宇宙へ住むことへの考察にまで拡大していた。図は、宇宙船から外へ出るためのアイディアをスケッチしたものである…これは正に、レオーノフが宇宙遊泳した際のエアロックと同じものではないか!(開発史3参照)

彼のイマジネーションは単に宇宙に飛び出すことだけでなく、宇宙船はどうあるべきか、他の惑星へ到達するにはどうするべきか、ついには、宇宙へ住むことへの考察にまで拡大していた。図は、宇宙船から外へ出るためのアイディアをスケッチしたものである…これは正に、レオーノフが宇宙遊泳した際のエアロックと同じものではないか!(開発史3参照)

1926年、彼は「宇宙開発計画」という、宇宙進出に当たっての16ステップを明らかにした。概要は「まず翼付きのエアプレーンを開発し、更に翼なしのロケットへ発展させ、一方、地表に帰還する技術を確立する。次に秒速8キロのスピードを実現し、地球周回軌道を周回する。その後、宇宙滞在時間を徐々に延ばしていき、周回軌道上にコロニーを建設する。小惑星を、やがては太陽系全体を植民化し、それは銀河全体に達する。太陽が死滅するとき、人類は別の太陽系へと移住する」というものだ。

もう、多くを語る必要はない。現在までの宇宙開発は、まるでこれを青写真に行われてきたようなものである。しかも彼は原子力ロケットやイオンエンジン、太陽帆船のコンセプトも形作っている…1世紀の時を超え、イオンエンジンや太陽帆船はもはや、現実のものになろうとしている。彼は知人に宛てた手紙の中で、こう語っている。

「地球は人類のゆりかごである。しかし人類は、いつまでもゆりかごの中にとどまっていることはできない」

ツィオルコフスキー翁は1935年9月19日、78年の生涯を閉じた。国葬で葬られ、1892年以来ずっと住み続けていたカルーガという村に葬られた。今日彼は、「宇宙飛行の父」と呼ばれている。彼は正に、航空宇宙学の開祖であった。

◇

さて、このようなツィオルコフスキーであったが、彼の理論が若い、柔らかい頭脳をもった青年達に与えた刺激は大きかった。彼自身は生涯ロケットを作ることはなかったが、弟子に自分の夢を託そうと、若者達に大いに航空宇宙学を説いたという。「弟子にしてください!」と押しかけるものいたし、ファンレターを書く者もいた。そしてそのような若者達の中に混じっていたのが、あのセルゲイ・コロリョフとワレンティン・グルシュコだったのである。

ウクライナ生まれのコロリョフが当初、航空機に興味を持っていたことは開発史4で記したが、その彼がロケットに強く関心を抱き始めるのが1920年代末、ツィオルコフスキーやゴダードの話を耳にした頃からと言われている。当時彼はツポレフの下で研究を続けていたが(開発史4参照)、同時期、フリードリッヒ・ツァンダー(1887-1933)という、これまたロシアロケット工学の開祖の1人と出会っている。

詳しいことは割愛するが、ツァンダーがロケット研究のための私設機関を設立しようと新聞広告で呼びかけたところ、150人を超える人数が集まったといい、1931年夏、「反動推進研究所」(GIRD)が産声をあげた。コロリョフはこの頃GIRDに加わり、週末はそのメンバーと実験や議論を繰り広げることに没頭した。

ちなみにGIRDの経営であるが、政府の補助金はあったようであるものの、如何せん、私設団体。基本的には“手弁当”だったといい、皆、積極的に資金を出していたといわれる。人間、好きなことには金を惜しまない…アルバイトで稼いだ金をつぎ込むものもいれば、家財道具を売って工面したものもいたという。

「外出から帰った妻が、電化製品やタンスが無くなっており、代わりに怪しげな機械や書物が積んであるのに気付いたとしたら…」オタクにつきあわされる同居人はたまったものではない(笑)。

1931年5月1日、病気がちだったツァンダーに代わり、コロリョフがGIRDの代表となった。この2年後の1933年8月17日、GIRDはついに、ソ連史上初の液体燃料ロケットの初飛翔にこぎ着けた。このロケット「GIRD-09」は鉱油を液体酸素で燃焼させる構造になっており、点火後ゆっくりと上昇、高度約400mまで達したという。飛行時間は約13秒。この成功に興奮気味のコロリョフは、GIRDの会報にこう記している。

「ソ連初の液体燃料ロケットが打ち上がった。8月17日はGIRDの歴史において記念すべき日となった。そして、この瞬間、ロケットは我が連邦を飛び始めたのだ…ソビエトのロケットは必ずや、宇宙を征服するのだ!」

「ソ連初の液体燃料ロケットが打ち上がった。8月17日はGIRDの歴史において記念すべき日となった。そして、この瞬間、ロケットは我が連邦を飛び始めたのだ…ソビエトのロケットは必ずや、宇宙を征服するのだ!」

「ソビエトのロケットが宇宙を征服する」イデオロギー臭い言葉だが、背後にはもはやそんなものを超越した、彼の宇宙に対する熱い想いが漲っている(写真:この実験でロケットの準備をするメンバー達。左端後方に立っているのはコロリョフ)。

と同時に、コロリョフ率いるGIRDはもう、アマチュア集団ではなかった。政府が正式に彼らを国の機関にしたのである。ちなみにこの年、昭和8年、日本は国際連盟を脱退し、ドイツではヒトラーが政権の座に就いている。皮肉な形ではあるが、ロケットの発達に必要な社会環境も徐々に整いつつあったといえる。

ところで、政府直営の研究施設はなかったのか?実は、存在した。

ソ連軍が1921年、管轄下にロケット研究機関を設立していたが、彼らの目標はGIRDと異なり、固体燃料ロケットの開発であった。この組織は1928年、レニングラードにて「流体力学研究所」(GDL)と改称し、翌29年、小さな私設集団が合流する。そのリーダーが若きワレンティン・グルシュコであった(写真)。

ソ連軍が1921年、管轄下にロケット研究機関を設立していたが、彼らの目標はGIRDと異なり、固体燃料ロケットの開発であった。この組織は1928年、レニングラードにて「流体力学研究所」(GDL)と改称し、翌29年、小さな私設集団が合流する。そのリーダーが若きワレンティン・グルシュコであった(写真)。

1906年8月生まれのグルシュコは少年の頃、ジュール・ベルヌの物語を読みふけり、15歳の時にはツィオルコフスキーに手紙を書いている。ワレンティン少年はきっと、熱い想いをしたためたに違いない(約1ヶ月後、返信を受け取っている)。

18歳の時、彼は「月を征服する」というタイトルで雑誌に寄稿している。そのような彼であったから、GDLの存在を知るとアプローチは早かった。GDLに参加することで自分の夢…ロケットを作って宇宙へ飛び出すこと…を達成できると思ったらしい。一方、GDLの代表もグルシュコの才能を見抜き、彼に早速、“液体”燃料ロケットエンジンの開発を行うよう勧めている。1931年、グルシュコ、25歳の時だった。

また、GIRDとGDLの相互交流も、徐々にではあるが活発になりつつあり、1933年9月21日、ついに両者は合流、「反動科学研究機関」(RNII)が誕生した。勿論、政府の保証がついた公的機関である。総代表はコロリョフが務めることになった。

ツィオルコフスキーに始まり、その夢を託されたコロリョフとグルシュコ。彼らの活躍は、こうして始まったのだった。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

“The life of Konstantin Eduradovitch Tsiolkovsky” http://www.informatics.org/museum/tsio.html

“Konstantin Tsiolkovsky” ESA Aurora Prog. http://www.esa.int/SPECIALS/Aurora/SEMCLJ1A6BD_2.htm

NASA Kennedy media gallery http://mediaarchive.ksc.nasa.gov/index.cfm

U.S. Centennial of Flight http://www.centennialofflight.gov/index2.cfm

「宇宙に取り憑かれた男たち」 的川泰宣著, 講談社+α新書, 2000

「早すぎた発見、忘られし論文」 大江秀房著, 講談社ブルーバックス B-1459,

2004

“Sputnik and the Soviet Space Challenge” by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003

“Rocket and Spacecraft Propulsion” second edition by Martin J. Turner, Springer Praxis, 2005