なんてこった!!

前回、サリュート1〜7号の概要をまとめた。サリュート計画は約15年の長きに渡るミッションで、関わった人間は相当数に上る。エンジニア生活の大半をサリュートに捧げたものも多いはずで、そこには人間のドラマがある。これをまとめたら壮大な歴史ができあがるはずだが、ここで扱うには大き過ぎる。

今回は、サリュートで活躍した飛行士達のエピソードを2、3、オムニバスでまとめてみよう。近年、費用の問題はあるものの、宇宙“旅行”が現実味を帯びてきた。だが、これからご紹介するのはそんなお手軽ではない、生死を懸けた男たちの物語である。

容赦ない急降下と激突

1975年4月5日、空軍中尉ワシーリ・ラザーレフ及びテストパイロットのオレグ・マカロフ両飛行士は打ち上げを待っていた。彼らを乗せた宇宙船は打ち上げ後「ソユーズ18号」として発表されることになっており、与えられた任務はサリュート4号に搭乗し、60日間の滞在を完遂することであった。

またこれは、米国へ対するアピールの意味もあった。というのも当時、米のアポロ宇宙船とソユーズが軌道上でドッキングするというプロジェクト(アポロ・ソユーズテストプロジェクトASTP)が進行していた。核ミサイルを突きつけあった冷戦の最中、このプロジェクトは、宇宙開発シーンでは「デタント」(雪解け)の始まりを意味するものとして米国でも大きく注目されていた。

ただ、秘密主義のソ連ゆえ、ソユーズの仕様や信頼度に不明な点が多かった。米NASAはたびたびソ連当局に情報の開示を求め、一方ソ連はその要求に応えていた。ソユーズ1号や11号の悲劇の詳細(開発史(6)、(14)参照)など、その時明らかになったものは多い。

ASTPは、次のソユーズ19号(とアポロ18号)に予定されていた。したがってこのソユーズ18号の飛行は、ソユーズの“確かさ”の見せつけも担う、重要なものであった。

ラザーレフ、マカロフ両飛行士はこの日、発射場に到着すると、伝統に則った一連の出発式を行い、ソユーズに乗り込んだ。係員のサポートで座席に座り、シートベルトを締める2人。チェックが完了すると、ハッチが閉じられ、2時間後の打ち上げに備えた。

モスクワ時間14時3分、R−7ロケットのメーンエンジンが点火された。吹き出す炎と白煙は轟音と混濁し、遠方で見守る関係者は固唾を飲む。この、世界で最も歴史と権威のあるロケットは、「ロシア宇宙開発の父」セルゲイ・コロリョフと「エンジンの天才」ワレンティン・グルシュコが生み出したロシアの最高傑作。いま正に、力強い加速と共に、地上を離れ始めた。

◇

地球の重力を振り切り、周回するためには秒速11キロ(空気抵抗も加味して)が必要だ。そしてその加速を実現するのがR−7ロケット。速度は打ち上げ70秒で秒速500メートルに達し、120秒後には秒速1.

5キロ、450秒後には秒速6キロ、そして更に加速する。

地球の重力を振り切り、周回するためには秒速11キロ(空気抵抗も加味して)が必要だ。そしてその加速を実現するのがR−7ロケット。速度は打ち上げ70秒で秒速500メートルに達し、120秒後には秒速1.

5キロ、450秒後には秒速6キロ、そして更に加速する。

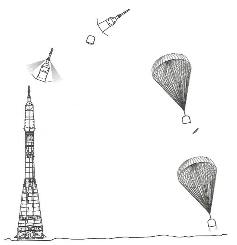

ロケット打ち上げをTVなどでご覧になったことのある方は多いと思うが、ロケットは数段構成になっていて、燃料が燃え尽きたらドンドン切り離していく構造になっている。図は先端にソユーズ18号を搭載したR−7ロケット(ソユーズ11A511)であるが、底部には4機の補助ロケットが装着されており、まずこれが燃え尽きて切り離される。その後は中心のロケット本体(コアステージ)で上昇を続け、それが燃え尽きると分離、更にソユーズを持ち上げるための上段ロケットが点火する。

要は補助の4機をまとめて第1段と見なすと、このロケットは3段ロケットということになる(この“段数”の数え方には異論もあるが、詳細は割愛)。

◇

打ち上がったロケットは加速を続けた。宇宙船の2人は、強いGを感じながら、じっと堪えている。やがて、第1段の補助ロケット4機が燃焼を終えた。これらはボルトでしっかり装着されているが、切り離しの際は仕込まれた火薬で爆離される。爆離の瞬間、軽いショックが飛行士たちに加わり、彼らを一瞬緊張させたが、それも瞬間の出来事で、すぐに平静を取り戻した。

分離は無事完了し、切り離された4機が放射状に離れながら、地上を目がけて落下を始めた…声も出ない、壮大なシーン。

加速は更に続く。打ち上げから2分40秒後、ソユーズ宇宙船を覆っていたカバーが切り離された。あとはこのまま、地球を周回する軌道へ到達するだけである…クルーにやや、安堵感が漂った。

打ち上げ5分後、コアステージ(第2段)の燃焼が終了した。予定では数秒後に留め金が爆破され、コアが切り離されることになっていた。ところが…何の反応もなかった!

後で判明したことだが、ロケットの振動により分離機構が誤作動を起こし、切り離しがうまくいかなかったのだ。コアステージは今や、“巨大なお荷物”と化している。第3段はこれをぶら下げたまま燃焼を始めていたが、重くて加速が効かない。

「なんてこった!」

意気揚々と出発したはずの2人に、やむなく、ミッション打ち切りの指令が下された。全ては、彼らの無事な帰還に向けて動き始めた。

この時、ソユーズは高度144キロに達していた。宇宙船は自動的にロケットから切り離され、帰還態勢に入った。ただ、無理な大気圏突入であったため、2人の体には15G、つまり、体重の15倍の力が作用したと考えられている。

因みにジェット戦闘機の場合約4G、航空機の離陸の際に体感するのは僅か0. 25Gである。15Gは気を失ってもおかしくないのだが…彼らは耐え抜いた。

それは正に、超特大級のアーチを描いた“フライ”だった。今や“ボール”と化した帰還カプセルは容赦ない急降下に晒されている…どこに落ちるかが、最大の問題だった。発射基地から遙か東方に着地するのは間違いなかったが、懸念されたのは、中国領に落下するのではないかということだった。当時、中ソ関係は冷えており、それだけは避けねばならなかった。

カプセルはパラシュートを展開し、宇宙基地から1600キロも離れた、南西シベリアの山岳地帯に着地した。そこは中ソ国境から800キロも離れたソ連領内…関係者はひとまず、胸をなで下ろした。

直ちに救助ヘリが向かったが、到着まで彼らの安否は不明であった。生死に関しては情報が錯綜したとも伝えられているが、いずれにせよ、2人は無事だった。その後の調査で、彼らは山腹に激突する形でタッチダウンし、そのまま雪の斜面を転がり落ちたことが明らかになった。生きた心地はしなかったであろう…。

60日に及ぶ長期滞在の予定が、僅か21分27秒で終わった。飛行距離は1574キロ。3000ルーブルのボーナスが言い渡されたが、ヒロイズムを重んじる彼らは拒否している。なお、打ち上げ失敗のため「ソユーズ18号」という正式名称は与えられていない。

冷凍庫からの生還

1976年10月。2人のロシア人がサリュート5号へ向けて出発すべく、最終チェックを行っていた。彼らの名をワレーリ・ロズデストベンスキー、ヤチェスラフ・ズードフという(写真)。威風堂々とした二人は1965年に飛行士として採用され、それから10年以上も経過しての、初飛行だった。

1976年10月。2人のロシア人がサリュート5号へ向けて出発すべく、最終チェックを行っていた。彼らの名をワレーリ・ロズデストベンスキー、ヤチェスラフ・ズードフという(写真)。威風堂々とした二人は1965年に飛行士として採用され、それから10年以上も経過しての、初飛行だった。

サリュート5号は軍用目的の「アルマズ・ステーション」。科学研究目的のサリュートと違い、ミッション内容もその活躍も極秘とされ、顕わに喝采を浴びるものではなかった。それでも彼らにとっては、宇宙を飛べるだけで幸せだったに違いない。なにせ選抜されたからといって、必ず宇宙へいけるわけではないのだ。1965年選抜組は22人程いるが、結局宇宙を飛んだのは、彼らを含め5人しかいない。

この年の8月、ソユーズ21号が帰還したが、彼らは予定期間を大幅に繰り上げて帰ってきた。サリュート内のエアが化学物質で汚染され、心身に異常を来したためであった。ロズデストベンスキーとズードフは、まずサリュート内のチェックをし、異常があれば修理を行う。しかも彼ら自身の任務に加え、21号のクルーらが行うはずだったプログラムもこなすことになっていた。期間は約2週間。

要は、彼らはルーキーであったが、与えられた任務は激務だった。

しかし。彼らは宇宙船に乗る前からツいていなかった。

◇

10月14日、バイコヌール宇宙基地。彼らは発射台へ向かうバスの中だったが、その道中、バスが故障した。いざ出陣というときに、縁起が悪い。それでもどうにかたどり着き、宇宙船に乗り込み、打ち上げられたものの、今度はロケットの不調で、予定よりやや低い高度にソユーズが投入されてしまった。発射の際、強風でロケットが横へ流されてしまったのが原因だった。

二人が乗る船はソユーズ23号、船長はズードフ。地球16周目、距離7キロでサリュートを捕捉、接近を開始した。これまでもたびたび出てきたが、ロシア宇宙船のドッキングシステムはオートメーションが基本。全自動で制御され、ガツンと連結する。ただこのシステムは故障が多く、ドッキング失敗でやむなく帰ってきたクルーも多かった。

つまり、クルーを失望のどん底に突き落とすマシーンでもあったのだ。

彼らはじっと座り、静かにドッキングを待っていればよかった。ところが、1600メートルかそこらまで接近したところで、機体が振動を始め、500メートルの至近距離で軌道を逸れ始め、減速すべきが加速を始めていた…システムが故障したのは明らかだった。「なんで俺たちまで…」なにせ不調の多いシステムだ。彼らは運の悪さを呪った、かもしれない。

仕方なく手動制御に切り替え、マニュアルでアプローチすることを管制部に要求した彼らであったが、その訴えは退けられた。それはもし、フライトに慣れたベテランであったらゴーサインが出ていたと言われる。また、予定軌道に機体を上昇させるために余分にエンジンを吹かし、燃料が残り少なかったとも言われている。彼らは新人であり、無駄に燃料を消費して帰還不能に陥ったらかえってまずい。

しかもそもそも、彼らはマニュアルアプローチの訓練をさほど受けていたわけでもなかったという…飛行士達の不安とは対照的に、不安定なシステムに絶対の自信を持っていたエンジニア達。

管制部は彼らに、帰還を命令した。出発前は意気揚々としていた二人であったが、そんなムードはとうになかった。

なお、この当時のソユーズ宇宙船には翼のような太陽電池が搭載されていなかった。2日以内にサリュートへ到着できる仕様になっており、それ故、バッテリーの電力だけで充分との判断で外されていたのである。バッテリーの温存を計るため、小さなランプ以外は全て電源を切るように命じられた(他、ドッキング装置以外の故障もあったために緊急帰還が命じられたという言い伝えもあるが、真相はよくわからない)。

◇

打ち上げからちょうど2日が経過した、モスクワ時間20時、地球33周目で二人の飛行は終わろうとしていた。

打ち上げからちょうど2日が経過した、モスクワ時間20時、地球33周目で二人の飛行は終わろうとしていた。

ソユーズは姿勢を変え、逆噴射コマンドが送られた。宇宙船はゆっくりと軌道を離脱し、着陸ポイントを目指して大気圏突入の態勢に入る。しかも今回は、夜の帰還である。夜は回収部隊にとって目視が難しいため、できれば避けたいところであったが、軌道と時間の関係で、どうすることもできなかった。管制部も、固唾を飲んで見守った(写真)。

やがて、帰還カプセルが大気圏へ突入した。中には失意の飛行士が2人乗っている…彼らは、体に戻り始める重力を、どのように感じていただろう。小さい窓から、カプセルを包む炎(プラズマ)を見ながら、何を思っただろう。

「また、宇宙に戻れるだろうか…?」

このままなら、「機器の不調によるドッキング失敗で、仕方なく帰還した」と、これまでにも何度か見舞われた“普通の”出来事として、歴史に埋もれてしまうことだろう。だが、この後の思いもよらぬ事態が彼らを歴史に輝かせることになろうとは、この時誰も予想だにしなかった。

◇

カプセルは無事に大気圏突入を果たし、所定の高度でパラシュートが展開、徐々に地上に近づいていった。だが、予定地点の天候は最悪だった…ブリザード。風を受けたパラシュートが、カプセルをぶら下げ大きく流されていく。しかも、夜。風と雪で回収ヘリの行動が難しい上、見失う可能性も高かった。

二人は、着陸に備えていた。帰還カプセルは大きなパラシュートにつり下げられ、また、底部には、着地数秒前に点火する逆噴射ロケットが装着されている。パラシュートと逆噴射ロケット…一見、装備は完璧だが、現実は違う。スペースシャトルのように滑らかに滑走するわけでもなく、かといって、アポロ宇宙船が太平洋という大海原に着水していたのとも、違う。

そう、ソユーズは、堅いロシアの大地の上に帰るのだ。それはまさに“ダスン!!”というもので、相当の衝撃が身体に加わるという。座席の下にはオイルバンパーも備えられているが、限界がある。

そう、ソユーズは、堅いロシアの大地の上に帰るのだ。それはまさに“ダスン!!”というもので、相当の衝撃が身体に加わるという。座席の下にはオイルバンパーも備えられているが、限界がある。

(写真はソユーズ宇宙船が着地した瞬間。着地寸前に逆噴射ロケットが噴射するため、土埃もあわせて濛々と煙が舞い上がる)

地上との距離を測る測定器が約5メートルを示したところで、船長・ズードフは一声を発した。

「対ショック姿勢!来るぞ!!」

これは現在でも行われている、半ば慣習化した船長の命令である。正確には何と言っているのか、これを書いている私は知らないが、だいたい上のような感じではないかと思う。

決死の面持ちで全身に力を込める二人。なにせ過去には、座席を放り出され、歯を折ったものもいる(ボリス・ボリノフ、開発史(17)参照)。前述の、山腹に激突したカプセルに乗っていたラザーレフは体を相当痛めたようで、その後フライトすることはなかった程だ。

「ザッパーン!!」

数秒後、彼らが耳にした音と衝撃は、明らかに陸上ではなかった。大気圏突入で高温になった外壁が、激しい水蒸気音をたてる。

「なんてこった、水の上じゃないか!?」

そう叫んだ、かもしれない。彼らは予定地点からだいぶ外れた、中央アジアの塩湖であるテンギツ湖に着水したのだ(写真)。時刻は、モスクワ時間20時46分。現地時間、深夜。岸から5キロの水面。

そう叫んだ、かもしれない。彼らは予定地点からだいぶ外れた、中央アジアの塩湖であるテンギツ湖に着水したのだ(写真)。時刻は、モスクワ時間20時46分。現地時間、深夜。岸から5キロの水面。

かつて、ソユーズ10号が湖の真横、約50メートルの所に着地したことはあったが、ソ連の歴史の中で、有人宇宙船が完全に水の上に帰還したのはこれが最初(そして最後)であった。しかもそこは太平洋でも大西洋でもない、厳冬の中央アジア。テンギツ湖はマイナス20℃近い温度で、天候はブリザード。回収部隊もなかなか近づくことができない状態だった。

勿論、水の上に落ちても沈まないようにできていた。しかし船内は、一気に氷点下まで温度が下がった。15分かそこらした後、姿勢が大きく傾いた…パラシュートが水を吸い、水面下に沈むことで、あたかも“碇”を下ろした船のようにカプセルが“固定”されてしまったのだった。パラシュートは本来、着陸後に脱着する機構になっていたが、水のためか起動しなかった。

しかも悪いことに、外へ出るハッチが水面下になっていた。ハッチを開けたら氷混じりの湖水がなだれ込み、助かる見込みはない。

彼らは勿論、水上に着水した場合に備えた訓練は受けていた。だが「凍てつく塩湖」「ハッチが水面下」「ブリザード」この状況は想定外だったようである。いや、歴史はいつも、想定外の方向からやってくるものではあるが…。

◇

彼らは、着用していた宇宙服を脱いだ。万一の空気漏れから身を守る宇宙服だったが、低温には無力。覆い被さる極寒と戦うべく、宇宙服を剥ぎ、暖かいウェアをありったけ着込む作業を開始した。

狭い船内で必死に着替えをする二人…1時間半かかったともいう。なかなか脱げない服を、はさみで切ったともいわれている。吐く息は白く、壁には霜が張り始めていた。

一方、外では、偶然そして幸運にも、1機のヘリが着水している帰還カプセルを発見していた。強いブリザードで飛行が難しかったが、どうにか数メートルの所まで接近、サーチライトで投光するものの、外から見る限り、中で人が生きているとは思えなかったという。ただ、この時まだカプセルの無線機が生きており、二人の生存を確認、防寒対策へのアドバイスを施したと記録されている。バッテリーの消耗も防ぐため、全ての電源がオフにされた。

回収部隊の死闘が続いた。何とか近づこうとするが、強風でヘリの安定が効かない。しかもその場にいた部隊は、ゴムボートなどを装備していなかった。やや後に到着した地上部隊は、ボートを繰り出して接近を試みようとしたが、浮かぶ氷に阻まれて失敗に終わった。もはやなすすべが無く、とりあえず夜明けを待つことになった。

寒さと格闘する二人は、もう一つ別の事態に遭遇していた。それは、酸素の欠乏と二酸化炭素の増加であった。酸素はタンクと外部へ通じるバルブ(かろうじて水面より上だった)のおかげで5時間程は持ち堪えそうだった。必要以上の消費を防ぐため、体を動かさず、声も殺す…。

だが、時間の経過と共に苦しくなる呼吸。無線で報告する船長・ズードフの声はかなりあえいでいた。時が経過し、夜明けが近づく頃、ロズデストベンスキーは、ズードフが酸欠で意識もうろうとしていることを報告。その直後、ついに無線機が壊れた。

ところで、酸素よりも深刻なのは、実は二酸化炭素である。濃度が僅か数%でも意識障害が出始めるといわれる。クルーらが排出する二酸化炭素は除去装置が取り除いていたが、これもオフにされていた。しかし、やがて無視できなくなる…そうすると、除去装置のスイッチを入れる…この繰り返しが続いた。ロズデストベンスキーは後に、次のような証言を残している。

「…やがて、二酸化炭素を感じ始める。そう、感じる、のだ。意識がもうろうとしてくる…そうすると私は、除去装置のスイッチを入れる。やがて意識ははっきりし、目の前にぼんやりかかる“かさ”も消えていく。そして、スイッチをオフにする…これを一晩中繰り返したのだ。」

通信も途絶え、なすすべもない関係者達。皆、最悪の事態を覚悟していたという…。

◇

夜明けと共に、救助活動が再開された。気温、マイナス22℃。天候は回復しており、軍用の大型ヘリがカプセルをつり上げることになっていた(ハッチを開けて救助することなども検討されたが、やはり不可能であると判断されていた)。

しかし、濡れたパラシュートが“碇”となって阻む。ヘリのパワーでは、全てをつり上げ、持ち去ることはできない。パラシュートを外すことも検討されたであろうが、無理だったのだろう、結局、湖面を引きずるようにゆっくり、ザブザブと岸まで持っていくことに決定された。

それは非常に難しい作業であったが、開始から45分、救助チームはついにカプセルを陸へ揚げることに成功した。だが、完全に冷え切った、今や“冷凍庫”と化した帰還カプセル。着水から実に11時間…二人は絶望的だと誰もが思い、重苦しい空気が漂っていた。

絶望の雰囲気の中、作業員がハッチをあけた。しかし彼らが見たのは…2人の飛行士の微笑みだった!

中から出てきたのは、ロズデストベンスキー、続いてズードフだった(写真・救助直後のズードフ)。彼らは生きていた!現場は大歓声に包まれた。多くの者が涙したであろう。

中から出てきたのは、ロズデストベンスキー、続いてズードフだった(写真・救助直後のズードフ)。彼らは生きていた!現場は大歓声に包まれた。多くの者が涙したであろう。

「おい、これを飲め!」

ウォッカを差し出す者もいた、かもしれない。第一報は宇宙基地、それにモスクワにも伝えられた。モスクワ時間、午前7時。徹夜の疲れも忘れて皆、喜びと安堵のため息を同時に味わっていた。ウォッカの回し飲みもあった、かもしれない。

二人は医師のチェックを受けたが、どこにも異常はないと診断された。それはもう、奇跡としか言いようがなかった。ロズデストベンスキーはこう回想している。

「…我々の乗ったカプセルが湖面を引きずられていく様を写真で見たとき、本当に身震いした…私の人生の中で、最も恐怖を感じた瞬間だった…」

ドッキングアプローチの失敗に関して、当初、クルーを責める声があった。だがその後の精査で、彼らの判断は正しく、器機に異常があったことが証明された。一方、誘導装置を設計した主任は、この欠陥を曖昧にしていた。翌1月6日、左遷されている。

“ソビエトのチャレンジャー”

1983年9月26日、秋風吹き抜けるバイコヌール宇宙基地。荒涼としたステップ、広がる鰯雲…そんな穏やかなカザフの大地にあって、この日、基地の動きは慌ただしかった。サリュート7号へ向けて2人を乗せたソユーズを打ち上げるべく、皆、最終作業に追われていたのだ。

二人の名はウラジミール・チトフ、及び、ゲネディ・ストレカロフ。彼らにとって、これは2度目の飛行…しかも「再チャレンジ」ともいうべきもので、心に固めたものは大きかった。打ち上げは深夜が予定されていた。

◇

話は5ヶ月前に遡る。

4月。ソユーズ11号以来の3人乗り宇宙船・ソユーズT-8号に搭乗したチトフ、ストレカロフ及びアレキサンダー・セレブロフの3人はサリュートを目指して打ち上げられたが、ドッキング装置の故障で乗り移ることができず、やむなく帰還という無念を味わっていた。ソユーズを覆っていたシュラウド(保護カバー)が外れる際、ドッキングレーダーを傷めたのが原因だった。

この頃サリュートは実験設備などが増えるにつれ、電力不足に悩まされるようになっていた。当局はそれを解消するべく新たな太陽電池の追加を決定、命を受けたのがチトフとストレカロフだった。

これは2度の船外活動で行われる、まさに“大工工事”。難易度は高く、どんな状況にも対応できるよう、二人の練度は高かった。そう、彼らは正に、このためのスペシャリストであり、増築成功の暁には盛大な歓迎式が待っているはずだった。

この失敗を受け、同6月、リャーホフ及びアレキサンドロフという2人の飛行士を乗せたソユーズT-9号がサリュートへ送られた。彼らはT-8号の3人が果たすはずだったミッションをこなす予定だったが、さすがにそれはきついものだったようである。そもそも増築の訓練など受けていなかったのだ。長い議論と検討、それにチャレンジが行われたが、太陽電池の追加は無理ということがわかった。

…チトフとストレカロフが再度送り込まれることには、このような背景がある。重い使命を背負った彼らは、気合い充分だった。

◇

地上部隊の準備は順調だった。ソ連はそれまで、数多くの無人衛星や有人宇宙船を打ち上げてきた。それらの中には失敗やトラブルも多かったが、逆にロケットの信頼性は増し、また、エンジニアの練度は格段に上がっていった。

なにせ、スプートニクとガガーリンを飛ばしたプライドがある。仕事を急ぎすぎたために失った命も多い。実績と経験を重ねるにつれ、テクノロジーは結晶化していく。皆、何ものにも代え難いプライドを背負い、任務に携わっていた。

現地時間午後9時、2人のクルーは宇宙船に乗り込んだ。打ち上げはこの3時間半後の午前0時半。クルーは計器類の最終チェックを行い、打ち上げに備える。しかし、3時間半もカプセルの中でじっとしているのはさすがに退屈であり、気分を紛らわせるために地上管制部から音楽などが流されている。この気配りはガガーリンの時から行われており、半ば伝統化していた。

余談だが、これを書いている私は、飛行士達がどのような音楽を聴いていたのか興味がある。まさかビートルズなどではあるまい…ここはソ連。西側アーティストの曲はおろか、ロック自体禁止されていた。80年代後期、ペレストロイカと共に国内アーティストにもロック解禁となったが、産声をあげたロックはフォークソングと区別がつかないようなものだった。

ということは、やはり「赤軍行進曲」のような“赤々しい”曲ばかりであったのだろうか?或いはチャイコフスキーやプロコフィエフといった東側クラシックであったのだろうか?

深夜のバイコヌール宇宙基地は、気温が10℃まで下がっていた。風速、12メートル。日中は27℃まで上がり、まだ夏の陽気が残っていたが、夜は確実に冷えていった。吐く息も白くなっていく…しかしどんな状況であれ、屈強な作業員達には屁のカッパだった。

打ち上げ準備は発射2分前まで続けられた。それは予定通りのもので、全てが終了すると、作業員達はすぐ傍の地下壕へと退避した。担当者らはその待避壕で、潜望鏡を覗いてロケットを監視する。遠くでは、カメラマンがファインダー越しにミッションを目撃、フィルムの上に一部始終を焼き付けていく…。

テレビなどで打ち上げシーンをご覧になったことのある方なら思い当たると思うが、ロケット本体には打ち上げの瞬間までケーブルやらパイプやらが接続されており、離陸と共にそれらが一斉に外れていく。スローモーションで見るとその壮観な姿に声も失う。ロシアのロケットの場合、燃料パイプは横っ腹に“アーム”伝いに接続されている。

テレビなどで打ち上げシーンをご覧になったことのある方なら思い当たると思うが、ロケット本体には打ち上げの瞬間までケーブルやらパイプやらが接続されており、離陸と共にそれらが一斉に外れていく。スローモーションで見るとその壮観な姿に声も失う。ロシアのロケットの場合、燃料パイプは横っ腹に“アーム”伝いに接続されている。

(写真:打ち上げ準備のソユーズロケット。垂直に立ったロケットのすぐ右脇に、やや斜めに傾いた構造物が燃料供給アーム。これがロケットにもたれ掛かる格好で張り付き、燃料の供給が始まる)

打ち上げ90秒前、燃料タンクに接続されている供給パイプが切り離され、アームがゆっくりとロケットから離れていく。関係者はそれぞれの持ち場で固唾を飲んで見守っている。

カウントダウンは順調で、まもなくエンジンスタート…というその時だった。潜望鏡越しにロケットを監視していた打上げディレクターが、発射台の周辺に不審な炎を確認した。

「なんてこった!発射台が火事だ!」

後になってわかったことだが、供給パイプ切り離しの再、バルブが閉じなかったため、燃料の一部が発射台の周辺にまき散らされていたのだ。そしてそれに、何らかの火(ロケット点火のための種火か?)が燃え移り、広がっていったのである。

事態はすぐさま遠方の監視塔にも通報されたが、そこでもほぼ同時に炎を確認していた。それは闇夜に赤々と輝く、不吉な炎。

ロケットは270トンの燃料を満載して立っている。その先頭に2人のクルーを乗せたまま…もはや、大爆発は不可避だった!

このとき、宇宙船から外を見ることはできない。地上係員の間で激しくやりとりされる無線を聞かされたクルーが何を感じていたのか、我々には想像すらできない。

◇

ところでこのような事態に備えて、ロケットの先端には「エスケープ・タワー」あるいは「アボート・タワー」と呼ばれる、緊急脱出ロケットが装着されている。これは強力な小型固体ロケットクラスターで、非常の際に宇宙船だけをつり下げて高空へと飛び去るもの。

ところでこのような事態に備えて、ロケットの先端には「エスケープ・タワー」あるいは「アボート・タワー」と呼ばれる、緊急脱出ロケットが装着されている。これは強力な小型固体ロケットクラスターで、非常の際に宇宙船だけをつり下げて高空へと飛び去るもの。

写真はそのエスケープ・タワーが装着されようとしているところで、棒状の“タワー”には小型ロケットが4機搭載されている。これが非常の際、宇宙船が入ったシュラウド(保護カバー・白い部分)全体を持ち上げ、安全な所まで逃げ出す仕組みになっている(右下・図)。

この一連の反応は、自動的にセンサーが感知して起動するようになっていた。仮に何らかの理由でセンサーが感知しなかった場合も、地上係員がマニュアルで起動させることが可能なバックアップシステムが整えられていた。

この一連の反応は、自動的にセンサーが感知して起動するようになっていた。仮に何らかの理由でセンサーが感知しなかった場合も、地上係員がマニュアルで起動させることが可能なバックアップシステムが整えられていた。

今回の場合、火災でセンサーが破壊され、脱出ロケットはマニュアルで起動する他なかった。

しかし。このマニュアル操作もクセモノだったのだ。

「非常事態を確認すると、まず、待避壕の2人の係員が別々に、そこから30キロ離れた通信司令所にアラートコードを送信する。次に、それを受け取った通信司令所の担当者2人が別々に、しかも5秒のズレ以内に同時にボタンを押す。そうするとソユーズのエスケープ・タワーに信号が送られ、ロケットクラスターが点火する。ちなみに司令所の2人の担当者は、別々の部屋にいる。」

…ここまで複雑なのは、不意の操作などで誤ってタワーを起動させないようにするためであった。だがこれは、現実に使われる状況が無視された設計としかいいようがない。これほど手の込んだ操作では、間に合わない。

不意の操作を防止し、かつ、即応性を備えた仕様としては、例えば待避壕内の1人の人間が両手を広げた間隔に2個のスイッチを配置しておき、それを両手親指で強く押せばいいような程度が最も適切ではなかったのだろうか。

「人間はミスを犯す」という、ロシア宇宙開発現場に根深い“信仰”の産物とも言える、かもしれない。

◇

通信司令所から最後のコマンドが送られるまでに10秒程が経過していたといい、既にロケット下部での爆発が始まっていた。引火した燃料は発射台の下部に流れ出し、誘爆が射場全体を火炎に包んでいく(写真)。ロケット全体は大きくゆっくりと、傾き始めていた。

通信司令所から最後のコマンドが送られるまでに10秒程が経過していたといい、既にロケット下部での爆発が始まっていた。引火した燃料は発射台の下部に流れ出し、誘爆が射場全体を火炎に包んでいく(写真)。ロケット全体は大きくゆっくりと、傾き始めていた。

と、その瞬間だった。

「ブゴォ!!」

エスケープ・タワーが起動、ソユーズカプセルを包んだシュラウドごと抱えて、飛行を始めたのだ!(写真・下)

フルスロットルの強力な力は、生身の人間を抱えていることはお構いなしに、猛烈な勢いで加速する。その最大加速は14ないし17Gに達し、僅か3秒でマッハ1のスピードをたたき出す。加速は僅か5秒程しか続かないが、これは超音速戦闘機でもムリだ。

フルスロットルの強力な力は、生身の人間を抱えていることはお構いなしに、猛烈な勢いで加速する。その最大加速は14ないし17Gに達し、僅か3秒でマッハ1のスピードをたたき出す。加速は僅か5秒程しか続かないが、これは超音速戦闘機でもムリだ。

チトフとストレカロフは座席に深く体を押し込められた。呼吸も苦しかったに違いない。しかも、このような体験をするのは彼らが史上初。訓練で説明はあったとしても、それは理屈でしかなかったもの。外は見えず、クラスターの轟音も彼らには聞こえない。予告なしにやってきた強烈なジャークが全身を襲う…飛行士を助ける最後の手段は、想像を絶する荒々しいものなのだ。

彼らは数秒のうちに、上空約1キロまで飛び上がっていた。彼らが上昇を始めて3秒後、ロケットは崩壊・大爆発した。

チトフはこの時、「またサリュートへ行けないのか…」と落胆したそうである。

充分な高度に達した後、クラスターの燃焼が停止、2人を乗せたカプセルが落下を始めた。やがてパラシュートが展開し、無事、地上へと着地した。そこは発射台から約4キロ離れた所だったという。

救助隊が駆けつけたのは、着地から30分後のことだった。簡単なメディカルチェックの結果、怪我等はなく、入院など一切必要ないと下された…2人にはウォッカが振る舞われた。

ただ、ロケットが爆発した第1番発射台は20時間も燃え続けたという。この発射台はスプートニクやガガーリンが打ち上げられた、由緒ある発射台である。

◇

ソ連政府はこの打ち上げ失敗を当初公にしなかった。だが、どこからともなく“噂”はやってくるもので、「何らかのアクシデントがあったらしい…」ということがまことしやかに囁かれるようになる。当初は沈黙していたソ連政府もついに1ヶ月後、「とあるアクシデントがあった」という言い方で事故の存在をほのめかした。

事の詳細が明らかになったのは、1986年、情報公開が始まろうとしていた時のことで、奇しくも米のスペースシャトル・チャレンジャーの爆発事故とタイミングが重なった。

「あれは、非常に深刻な事故だった…“ソビエトのチャレンジャー”寸前だった」

と、ソ連高官の1人は語ったそうである。

※人間を乗せた状態でエスケープ・タワーが起動したのは、これが今日まで唯一の事例。米のアポロロケットなどにも同様のシステムがあったが、用いられる事態は一度もなかった。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/

S.P. Korolev Rocket and Space corporation Energia http://www.energia.ru/english/index.html

Videocosmos http://www.videocosmos.com

“Soyuz” by Rex D. Hall & David J. Shayler, Springer Praxis, 2003

“Disasters and Accident in Manned Spaceflight” by David J. Shayler, Springer

Praxis, 2000

“Mir Hardware Heritage” by David S.F. Portree, NASA Reference Publication

1357, 1995

“The Story of Space Station MIR” by David M. Harland, Springer Praxis,

2005

「ドラゴンフライ」(上) ブライアン・バロウ 著 小林等 訳, 筑摩書房, 2000