危機一髪の帰還

1967年4月。ウラジミール・コマロフ飛行士を乗せた新型宇宙船ソユーズ1号は、パラシュートのもつれにより墜落、コマロフ死亡という最悪の結末を迎えた(開発史(6)参照)。

ソユーズ宇宙船はそれまでの船と異なり、飛行士が船体の姿勢や軌道を自由に制御できるという、その後の宇宙開発を担う“フラッグシップ”であったが、コマロフの乗った船は欠陥だらけであった。宇宙開発シーンに於いて米国の追い上げが凄まじく、ソ連は国威発揚のため、新型の船を打ち上げる必要性と衝動に駆られており、その結果の悲劇だった。

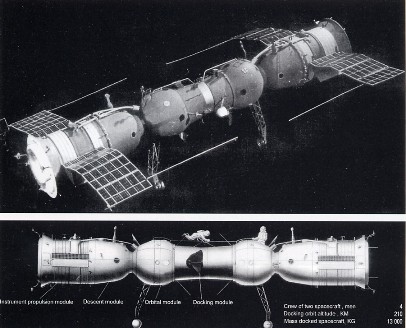

ところでこのソユーズは長年にわたり、現在まで用いられている。写真は現在のソユーズTMA型宇宙船だが、外観は当時と殆ど変化がない。両翼に広がるのは太陽電池で、それが固定された船体後部を「推進モジュール」と呼ぶ。

ところでこのソユーズは長年にわたり、現在まで用いられている。写真は現在のソユーズTMA型宇宙船だが、外観は当時と殆ど変化がない。両翼に広がるのは太陽電池で、それが固定された船体後部を「推進モジュール」と呼ぶ。

また、左端の、アンテナのついた卵のような部分は、空調や衛生施設などを備えた「軌道モジュール」と呼ばれる船体前部であり、飛行士は通常、軌道モジュールと推進モジュールの中間の、「帰還モジュール」と呼ばれる部分に搭乗する。写真で、機体中央の下部に“つの”のような出っ張りが張り付いているが、これが張り付いた部分がそうだ。

最後に地球に帰るのはこの帰還モジュールのみで、大気圏突入は右図のような、「お尻」を下にした、壮絶なシーンで迎えられる。ちなみに、「つののような出っ張り」は前を見るためのペリスコープ(潜望鏡)で、これをのぞきながら飛行士は船体を操舵する。

最後に地球に帰るのはこの帰還モジュールのみで、大気圏突入は右図のような、「お尻」を下にした、壮絶なシーンで迎えられる。ちなみに、「つののような出っ張り」は前を見るためのペリスコープ(潜望鏡)で、これをのぞきながら飛行士は船体を操舵する。

◇

ソユーズ1号の事故は各方面に衝撃を与えた。事故調査委員会の7つの分会より、約200の改善点が指摘された。

1967年5月29日、今後の計画の再検討が行われ、その結果、「この年の8月に2機の無人テスト機を打ち上げ、10月もしくは11月に有人飛行とドッキング、宇宙遊泳による乗員の乗り移りを行う」というプランが作成された。しかしこれは、相変わらず野心的であった。僅か半年かそこらでテストを完成させ、有人飛行へこぎ着けようというのだ。

機体は改良するところだらけであったが、中でも特に気遣われたのは、パラシュートシステムだった…ソユーズ1号が、パラシュートが開かずに墜落したからだ。8月23日、ソユーズ計画を主導する国家委員会は、1ヶ月内に最低20回のドロップテストを行い、無人機を2機、10月15〜20日の内に打ち上げることを決定した。

しかしこのドロップテストの結果は、思わしくなかった。詳細は割愛するが、他のトラブルと合わせて、完成にはほど遠いものであった。計画全体も大きくずれ込み、年内の有人飛行は無理なものとなりつつあった。

これをうけ、更に計画が練り直され、「10月25〜27日に2機の無人機を打ち上げ、更にその後、もう2機ないし4機の無人テスト機を打ち上げる」というものに定まった。2機は至近距離まで接近するものの、ドッキングは主目標に入れられなかった…そのような高度な運行はとりあえず置いといて、とにかく、機体がトラブルフリーで飛行することが最優先とされた。

10月27日、バイコヌール宇宙基地の31番発射台より、テスト機が打ち上げられた。これは公にはコスモス186号と名付けられたが、勿論、無人のソユーズ宇宙船。初日は特に問題なく飛行したが、2日目に入り、姿勢制御用のセンサーなどに異常が発生、後続機の打ち上げが延期された。この延期は丸1日に及んだが、10月30日、2機目のテスト機がガガーリン発射台より打ち上げられ、無事、軌道に乗った。これはコスモス188号と命名された。

軌道周回から暫く後、両機は24kmの距離まで接近した。この距離は、宇宙に於いては至近距離である。機体を管制するエンジニア達は両者のドッキングを目論み、国家委員会に打診した。先にも述べたが、そもそもドッキングは計画に入っていなかった。

ところがこの野心に、国家委員会は思いもかけずゴーサインを出した。関係者は小躍りしたに違いない。しかし、同時に、あまり自信がなかったようでもある。位置の問題で、地上と通信ができない地点を飛行している際に、オートメーションで行わなければならなかったからだ。

地上管制部から、ドッキングを指示する信号が送られた。両者はゆっくりと近づいていき、船が南アメリカ上空を飛行している際、ドッキングが完了した。だが地上では船からのシグナルを直接受信できなかったため、確認するためには暫く待たねばならなかった。

やがて、信号が再び受信された際、両者が一体化していることが確認された。皆、大喝采したに違いない。しかし、データを詳細に確認すると、まだ85ミリの「隙間」があり、電気系統などは接続していない、不完全な「ソフトドッキング」であることが判明、しかも、コスモス188の燃料が想定以上に消費されていることも明らかとなった。飛行はそのまま続き、約3時間半後、両者は分離された。

10月31日、コスモス186のカプセルが帰還態勢に入った。センサーの不具合など、問題はあったが、一番懸念されていたパラシュートシステムは全て期待通りに作動した。

だが、コスモス188の方は不幸だった。11月2日、帰還態勢に入ったが、これまたセンサーに不具合が発生、予定地点より400キロもずれたところに着陸しようとしていた。そこは一応ソ連領内ではあったため自国に着地するのは間違いなかったのだが、予定とは異なる軌道を辿っていることを搭載されていた自爆装置が検知、自滅してしまった。

11月15日、ソユーズ国家委員会の会合で、更に無人のテスト機を年明けの3月ないし4月に2機打ち上げ、有人飛行は5月ないし6月までに行うことが決定された。

◇

1968年2月21日。この日行われた会合では、有人飛行が5月までには不可能であることが認識された。完成の域には近づいているものの、まだまだ不具合が改善しきれないからだった。約1ヶ月後に開かれた会合では、パラシュートシステムは信頼性が高いものとなったが、まだその他の部分が完璧でないことが確認された。しかし、テスト機の打ち上げは延期せず、4月9日〜14日頃に打ち上げることが決定された。

ちなみに翌日の3月27日、現場、国家、ひいては世界の雰囲気を重苦しくする出来事が発生している。人類初の宇宙飛行を成し遂げたユーリ・ガガーリンが、戦闘機訓練中に墜落死したのだ(開発史(9)参照)。

4月14日、コスモス212が、そしてその24時間後、コスモス213が打ち上げられた。もちろん両者とも、無人のソユーズテスト機である。この飛行では完璧な、「ハードドッキング」が達成され、2機とも無事に帰還した。些細な問題点はあったものの、それらはマイナーなものであり、もう、計画を遅らせるような懸念はなかった。

6月、国家委員会は「(1)あと一度無人テスト機を打ち上げ、(2)9月に1人乗せたソユーズと無人ソユーズの2機を打ち上げてドッキングをテストし、それらが成功したら、(3)11月に1人乗りと3人乗りの2機を打ち上げ、ドッキング、2名が乗り移る」という方向性を示した。

8月28日、テスト機・コスモス238が打ち上げられたが、これは完璧な飛行であった。これを受け、10月に有人飛行が行われることが決定された。コマロフ、そしてガガーリンを失った悲しみを乗り越え、有人飛行再開へこぎ着けようとしていた。

10月23日、国家委員会は、25日に無人の宇宙船「ソユーズ2号」を打ち上げ、翌日に1人が乗った「ソユーズ3号」を打ち上げることを決定した。3号に乗る飛行士には、ウクライナ生まれのゲオルギ・ベレゴボイが選ばれた。

◇

25日、ソユーズ2号が打ち上げられ、翌日、ベレゴボイを乗せた3号が無事、打ち上げられた。コマロフの事故から1年半が経過しての、人間を乗せての飛行再開…どれほど多くの人々が、この瞬間を待ち望んでいただろう。

両機は11kmの間隔で飛行し、誘導装置が両者をロック、3号は2号まで200mの距離まで接近した。この段階でベレゴボイは手動誘導に切り替え、エンジンを制御し始めた。

両者は地上からは通信のできない、しかも、太陽の光の当たらない夜の領域へと入っていった。ドッキングが完了したかどうかは、通信が回復してからしか管制部にはわからなかった。全ては、ベレゴボイの腕にかかっていた。管制部は、固唾を飲んで待ったに違いない。

ところが1時間後、地上に送られてきた信号が示していたのは…思惑と大きく異なる、絶望的なものだった。ドッキングはおろか、3号の軌道が逸脱し、姿勢制御用の燃料の大部分を消費しきっていたのだ!残り燃料は、宇宙船が帰還する際に必要な量程度しか残っておらず、もはや再度の“挑戦”は不可能な状態に陥っていた。ベレゴボイは明らかに、ロー・テンションで、地上の管制員達が励ましたという。飛行中、彼からは、失敗の説明はなかった。燃料は、もう無い…暫く後、帰還決定が下された。

ちなみに当初、この2機の飛行に関して、西側のロケット関係者達は「慎重を期して、ドッキングはしなかったのだろう」と見なしていたが、後に、かなりの接近をしていた事実が明らかになると、「何故ドッキングしなかったのか?」という“謎”となった。

この謎が謎で無くなったのはつい近年のこと。宇宙船開発現場のエンジニアで、自身、ウォスホート1号で宇宙飛行(開発史(2)参照)をした「ソ連宇宙開発現場の生き証人」の一人、コンスタンチン・フェオクチストフ氏は2002年、「ベレゴボイは大きなミスをした…」と口を開いた。

彼によると、「ドッキングは予定に入っていたが、彼が船体の位置関係を見誤り、必要以上に燃料を消費した上に、ドッキングも達成されなかった」という。

責任は全てベレゴボイに被せられた形になったが、しかし、フライトプラン自体に無理があったのも、暗に、反省された。1人で飛行していたため、彼をサポートするようなフライトエンジニア(飛行機でいう、航空機関士)がいなかったということ、地上との交信ができなかったため、管制部からのサポートができなかったこと、それに、夜の領域を飛行中だったため、目視も難しかったこと、打ち上げからドッキングまで時間に余裕が無く、“バタバタ”していたこと、等である。

しかも、当時はまだ訓練用のシミュレーターも完全ではなく、練度も100%とは言えなかったようである。「これだけの反省点がありながら、全てをベレゴボイのミスに押しつけるのは、あんまりではないか」と思うのは私だけだろうか…。

◇

12月23日、次のミッションの概要が決定された。年明けの1月12日にソユーズ4号を、13日に5号を立て続けに打ち上げるというものだった。これは初の、厳冬における打ち上げでもあった。

1969年1月10日、計画を管理してきた国家委員会は、予定より1日遅れでソユーズを打ち上げることを決定した。翌日には、搭乗するクルーも正式に任命された。

1969年1月10日、計画を管理してきた国家委員会は、予定より1日遅れでソユーズを打ち上げることを決定した。翌日には、搭乗するクルーも正式に任命された。

4号にはウラジミール・シャタロフ(Shatarov)が1人で乗り、5号にはボリス・ボリノフ(Bolynov)、アレクセイ・エリエイセフ(Yeliseyev)及びイェーゲニ・フルノフ(Khrunov)の3人が乗る(写真)。

飛行プランは、「軌道上で両機はドッキングし、5号に乗り込んだエリセイエフとフルノフが船外に出て、手すりを伝って4号に乗り移る」というものだった。つまり帰還の際は、4号に3人、5号にボリノフ1人、というわけである。

準備は順調に進み、1月13日、いよいよ出発の日を迎えた。シャタロフは4号に乗り込み、内部のチェックを開始したが、しかし、この期に及んでもなお、いくつものトラブルが発生した…それらには、寒さに起因するものもあり、凍えるような空気の中では、直ぐに修理が効かないものもあり、打ち上げは翌日に延期された。

シャタロフは「船内滞在最短記録で、最も正確に“帰還”したよ」とジョークを飛ばす一方、別の者は「13人目の飛行士が1月13日に飛ばないように仕向けられたのでは」と指摘した。彼はソ連で13人目に宇宙を飛ぼうとしている飛行士であり、13という“不吉な”数字が重なるのを気にしている(?)関係者もいたことが伺える。

翌14日。打ち上げの直前、またまたトラブルが発生した。それは、打ち上げロケット・R−7を寝せた状態でないと改修が難しい類のものであったが、一人のエンジニアが服を脱ぎ裸同然となり、狭い入り口からロケットの内部に滑り込み、修理を始めた。厳冬の空の下…“技術者魂”とは、正にこのことだろう。

改修は30分で無事終わり、遅延は免れた…多くの、無名のエンジニア達に支えられ、ソユーズ4号は大空へと飛び上がった。一方、15日には予定通り、3人を乗せたソユーズ5号が打ち上げられた。同船も無事に軌道に達し、翌日のドッキングに備えた。

◇

16日。この時既に、4号は既に地球を34周し、5号は18周していた。両者はドッキングの態勢に入った。4号のシャタロフは自動誘導装置のスイッチを入れ、5号をロック、100mの距離まで接近した。その後、彼と、5号のボリノフは手動制御をオンにし、ゆっくりと、機体を近づけていった。両機はアフリカ大陸沿岸の上空を、地中海〜ソ連上空へ向けて飛行するコースを辿っていた。

シャタロフ「全て順調。全て滞りない」

シャタロフ「全て順調。全て滞りない」

地上管制官「了解、こちらで君たちを見ているよ」

ボリノフ 「了解、こちらの機体も完璧だ」

シャタロフ「太陽電池がよく見えるよ」

フルノフ 「美しい、とても美しい!4号はおとぎの国から来た鳥のようだ!」

右は、そのおとぎの国からきたソユーズ4号の姿である。

世界時8時20分(日本時間17時20分)、両者はドッキングした。「ガツン」か「ゴン」か、鈍い音が船内に響いたかもしれない。コントロールパネルの「ドッキング完了」を示すランプが点灯した。飛行士達、そして地上管制室に、大歓声があがった!

因みにこの時、5号に乗り込んでいる3人の内の一人がハイ・テンションにあり、「暴行された!暴行された!」と、下品なジョークを発した。一連の流れは後にメディアでも発表されたが、勿論、この部分の発言が全てカットされたのは言うまでもない。

はしゃいでいるのもつかの間、彼らは乗り移りの準備を始めた。そう、5号のエリセイエフとフルノフが4号に乗り移るのだ。

ドッキングした2機だったが、両機を行き来するトンネルは設置されていなかった。機構的・サイズ的に無理があったようである。そのため彼らは宇宙服を着用、軌道モジュールから一度船外へ出て、レール伝いに乗り移るという面倒な作業をこなさねばならなかった。しかも、船外に出るのはレオーノフ(開発史(4)参照)以来の事で、宇宙服に対する不安も消えていたわけではなかったが、彼らは見事に乗り換えを達成した。

(上:5号(左)と4号(右)がドッキングした様子。5号の球形の軌道モジュールから飛行士が出て、手すりを伝って4号へと乗り移る。)

◇

4時間33分のドッキングの後、両者は切り離れ、帰還の途についた。3人を乗せた4号が翌日、大気圏に突入、パラシュートを展開、無事に着地した。天気は快晴で弱い風が吹いていたが、気温はマイナス30℃という極寒だった。軌道上で地球を周回しているのは5号のボリノフだけとなった。

18日、ボリノフは帰途についた。彼を乗せた船は姿勢を変え、大気圏突入に備えた。ソユーズ宇宙船は、最初にも述べたが、3つのパートから成る。帰還の際それらはバラバラに切り離され、クルーの乗った「帰還モジュール」だけが帰ってくる。彼の場合も予定通り、鈍い音が響いて、3つが分離した…はずだった。

ふと窓の外を見ると、無いはずのアンテナが目に入った。それは、太陽電池につけられたものである…つまり、後部推進モジュールが分離していない状態だったのだ!

ふと窓の外を見ると、無いはずのアンテナが目に入った。それは、太陽電池につけられたものである…つまり、後部推進モジュールが分離していない状態だったのだ!

この時既に、大気圏突入が始まっていた。カプセルは、最初に述べたような、「"お尻"を下にしたような」状態で突入するのが本来なのだが、この場合、図のように、「頭から突っ込む」形になってしまった。

◇

大気圏突入の際、空気との摩擦でカプセルのお尻は数千℃の高温に達する。お尻は勿論それに耐えるように、厚みを増した耐熱材が貼り付けてあるのだが、それ以外の部分は薄い。厚みは、お尻の12cmに対し、それ以外は僅か6cmしかない。しかもこのお尻も、摩擦熱で半分が削られる。さらに、“頭”の部分にあるハッチの周囲は、僅か2cmの厚みしかなかった!到底、持ちこたえるものではなかった。

船室に、妙な臭いと煙が漂った…ハッチにはめ込まれたゴムパッキンが焦げ始めていたのだ。ゴムが焼けると、気密が破れ、空気が抜けてしまう可能性が高い。しかも、宇宙服を着用していない。

コマロフの事が、脳裏をよぎったという。しかし彼は、状況を理解しており、冷静だった。ノートと鉛筆を手に取った。それは飛行記録を書き込むものだったが、彼が書いたのは、遺書だった。彼はそれを丸め、座席の奥深くに埋め込んだ…無事に残る可能性が高いのはそこだろうと判断したからだった。また、テープレコーダーに、置かれた状況を事細かに録音した。事故調査に役立つように、という思いからだった。テープは無事に残るかわからなかったが…彼は最後まで、自分ができるベストを尽くした。

と、その時だった。「ボン!」という鈍い音がしたかと思うと、姿勢が180°ひっくり返った。離れなかった推進モジュールが爆離、カプセルの姿勢が本来の状態に戻ったのだ!「助かった…」彼の安堵は、前にも後にも、生涯一のものであったに違いない。無事にパラシュートも開き、眼下に祖国の大地が迫ってきた。

ただ、イレギュラーな大気圏突入であったため、予定地点よりも遙かにずれた、しかも、荒々しいものとなった。着地地点は雪の上だったが、ひどい衝撃で座席から放り出され、歯を折ってしまった。その上そこは、極寒の地だった。気温、マイナス36℃…そのままその場にいたら、凍死するのは時間の問題だった。彼は、人里探して歩き始めた。ひどい重傷であったが…生きるために。

捜索隊がカプセルを発見したとき、中は空っぽだった。だが、その傍から点々と続く血の滴り…歯茎から流れ出たものだったが…それを辿って、ボリノフと再開できたという。彼は近くの民家で暖を取っているところだった

ちなみにこの一連の事実は、1996年までシークレットにされてきた。

「恐怖はなかったが、あれほど深く、鮮明に“生きたい”と思ったことはなかった」

…ボリノフは後に、そう回顧している。

【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!

Encyclopedia Astronautica (C)Mark Wade http://www.astronautix.com/

Russianspaceweb.com (C)Anatony Zak http://www.russianspaceweb.com

“The Soviet Space Race with Apollo” by Asif A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003

“Disasters and Accidents in Manned Spaceflight” by David J. Shayler, Springer Praxis, 2000

“Soyuz” by Rex D. Hall & David J. Shayler, Springer Praxis, 2003