�P���Ƃ��̐i���A�����Ɋւ���L���𐏎��lj����Ă��܂��i����S�Ăł͂���܂���̂ł����Ӊ������j

<�lj��L�� 06.27. 2007>

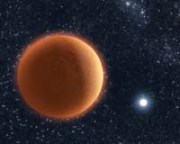

���p�A�X�g���m�~�[�E�e�N�m���W�[�Z���^�[�̃X�U���i�E�����[�C�z���b�g���𒆐S�Ƃ��錤���`�[���́A�l�R�^�C�v�Ꮏ�ʐ��̎��͂ɍ����̒������f�K�X����ʂɑ��݂���̂������B���̍P���́u�J�����I�����G�[�^���c�v�iEta

Chamaeleontis

cluster�j�ɑ��݂���ԐF��B���̐��c���̎Ⴂ�P���̏W�܂�ł���U�J���c�ŁA���P�������̈�B

�X�y�N�g���̓�������A���ꂪ�Ꮏ�ʐ���������ꂽ���O���ɏƂ炳�ꂽ���ʐ��������̂ƌ����Ă���B

�܂����n���̈�ɂ���Ⴂ�P���̐����~�Ղ̌����́A�f���n�̌����ɒ�������d�v�ȕ���B�ߔN���X�ƌ������Ă���n�O�f���͖ؐ��^�̃K�X�f�����w�ǂ��߂邪�A�����̌`���ߒ����l�����ł��d�v�Ȃ��̂ƂȂ�B���ɒ������f�͖ؐ��^�f���̎听���ŁA���̍�����Ԃ̑��݂́A���n�f���̌`���r���ł���\���������������Ă���B

�܂��A�����~�Փ��̒������f�{���͋Z�p�I�ɂ�����������̂ŁA�P�O���N���X�̑�^�]�����ł�����I�Ȏ��g�݁B����܂Ŗw�nj��o��͖����A�����`�[���̓W�F�~�j��V����i�`���j�ɍŐV�̍��𑜓x�Z���T�[�����A���o�ɐ��������B���Ȃ݂ɃW�F�~�j�k�V����ł��A�ŋߕʂ̓V�̂œ��l�̊ϑ��ɐ������Ă���B

�ϑ��ΏۂƂȂ����P���́uECHA

J0843.4-7905�v�ƕ����̂����Ă�����̂ŁA�ϑ��f�[�^���t�����鍂�����q�K�X�̎��ʂ͑��z���ʂ̖�R���ɕC�G���A���ꂪ��Q�V���P�ʂقǂ̋����̏��ʼn~�Ղ��`�����Ă���ƌ����Ă���B

���Ȃ݂Ɍ��݂̗��_�ł́A�ؐ��^�f���͐����~�Ղ��`������Ă����Q�O�O���N���x�ŏo���オ����̂ƍl�����Ă���B�ڂ������������ցyGemini Observatory 06.27�z

<�lj��L�� 06.11. 2007>

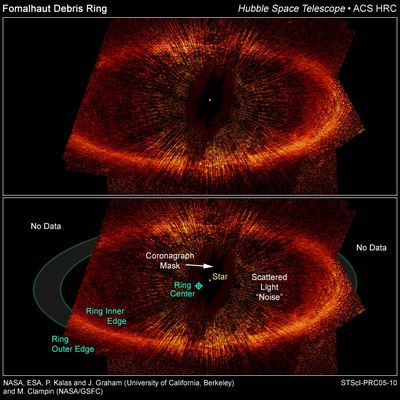

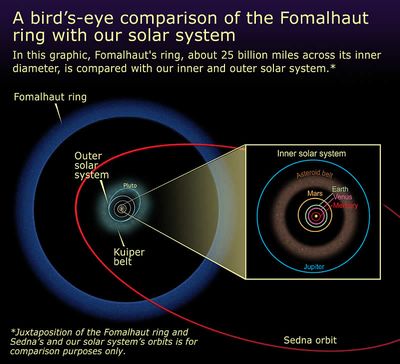

���݂Ȃ݂̂������̈ꓙ���u�t�H�[�}���n�E�g�v�ɂ́A�_�X�g�����O�̑��݂��m���Ă���B�Q�O�O�T�N�U���ɂ́A�n�b�u���F���]�����ɂ�郊���O�̉����摜�������[�X���ꂽ���Ƃ��v���N�������B�����O���ȉ~�A�������V���[�v�ł��邱�ƁA�����ăt�H�[�}���n�E�g���g�������O�̒��S���炸��Ă��邱�Ƃ��A��^�f���̑��݉\�����w�E����Ă����B

�i���E���̉摜�͉����ŎB�e���ꂽ���̂ŁA�P���̎��͂���芪�������O�������ő�����ꂽ�̂͏��B���S�ɋP���t�H�[�}���n�E�g���烊���O�܂ł̋����͖�P�R�R�V���P�ʁi�P�V���P�ʂ͒n���`���z�Ԃ̋����j�ł���A����͑��z���疻�����܂ł̋����̖�S�{�ɕC�G����B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i���̂悤�ȃV���[�v�ȃ����O�̑��݁A�܂��A�����O�̒��S�iRing

Center�j���P���iStar�j�̈ʒu�Ƃ���Ă��邱�Ƃ́A�P���̎��͂����]����f�����Œ�P�͑��݂���L�͂ȏ؋��ƍl�����Ă���B�j

�u�Ȃ������O���I�t�Z���^�[�Ȃ̂��A�m�肽���̂ł��v�ƌ��̂́A���`�F�X�^�[�̃A���X�E�L�[�������j�B���j�̓_�X�g�����O�ƌn�O�f���̌`���Ɋւ��錤���̑��l�҂ł���A�t�H�[�}���n�E�g�����ڂ��ׂ��Ώۂ̂ЂƂƂ��Č����𑱂��Ă���B

�L�[�������j�̌����`�[���́A�n�b�u���F���]�����ɂ�蓾��ꂽ�ŐV�̊ϑ��f�[�^�͂��A��q�̖��_��������悤�Ǝ��݂Ă���B�ŐV�̕��͂ł́A�C�������x�̘f�����ȉ~�O����`���Č��]���Ă���Ɛݒ肷��ƁA������p�ɋ߂�����ƂȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ����B

�����A�f���O�����ȉ~��`���Ƃ����̂͋����[���B�_�X�g�~�Ղ̒��Ō`�������f���́A�قډ~�ɋ߂��O����`���̂���ʓI�ƍl�����Ă��邩�炾�B�u�������f���̋O����傫�����炵���̂ł��傤�v�Ə��j�͌����A�O�����ȉ~�ɂȂ������������������Ă���Ƃ̂��ƁB

�_�����u�}���X���[�E�m�[�e�B�X�E���C�����E�A�X�g���m�~�J���E�\�T�C�G�e�B�[�v�iMNRAS�j�ŐV���ɋL�ڂ���Ă���B�ڂ������������ցyUniversity of Rochester

06.11�z

���́A�t�H�[�}���n�E�g�̃����O�Ɖ�X�̑��z�n���d�˂Ĕ�r�����͎��}�B�t�H�[�}���n�E�g�����O�́A���z�n�̃J�C�p�[�x���g����ꡂ��ɊO���Ɉʒu���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

<�lj��L�� 05.31. 2007>

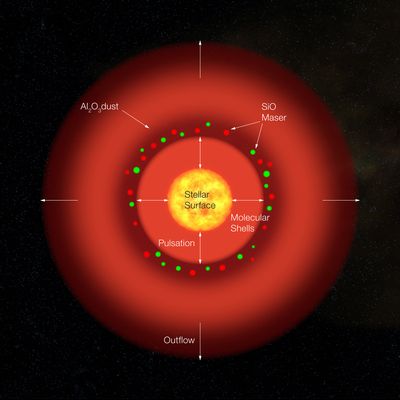

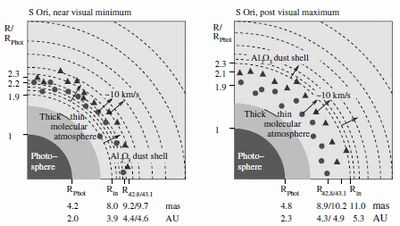

�����B��V����i�d�r�n�j�̂u�k�s�h���w���v����ѕč����d�g�V����i�m�q�`�n�j�̂u�k�a�`�d�g���v�ɂ��ϑ��ŁA�ԐF�����̊O�w�\�������߂Ė��炩�ɂȂ����B����ɂ��ƁA�O�w�́u���q�k�v�u�_�X�g�k�v����сu���[�U�[�k�v�̂R�w�ɂȂ��Ă���Ƃ����B

����́A�I���I�����̍P���u�I���I�����V�O�}�v�i�r

�n�����j�̒����ϑ��ɂ���ē���ꂽ���́B���̍P���̓I���I�����g�O���h�̍��[�u�A���j�^�N�v�̂����e�ɂ���A���x���V������P�S���܂ŕω�����~���^�ό����ł���B���ʂ����z���x�̐ԐF�����ŁA�ߋ��P���I�̊ԁA�قڂS�O�O�`�S�T�O���̎����ŕό��𑱂��Ă���B�܂��ɂ��傤�ǁA��X�̑��z����T�O���N��Ɍ}����ł��낤�p�Ƃ�������B

�~���^�ό����͓��a�U���̑傫���������ŁA�r�n��������O�ł͂Ȃ��B�ŏ����a�͍ő厞�����Q�O���������A�O�w����͒n���P��/�N�ɕC�G����K�X������o���Ă���i���ʕ��o�j�B

�u��X�͊F�A�_�X�g����o���オ���Ă���̂ł��B�P�������̖����Ƀ_�X�g���ǂ̂悤�ɐ��Ԃւ܂��U�炵�A�����Ă��ꂪ������̍P���A�f���A�����Đl�ނւƐi�����Ă����̂��c������������邱�Ƃ͂ƂĂ��d�v�Ȃ��Ƃł��v�ƌ��̂́A�_���M�����҂̃}�[�N�X�E�E�B�b�g�R�E�X�L�[���B

�ϑ��́A�u�k�s�h���w���v�Ƃu�k�a�`�d�g���v�ōs��ꂽ�B�����Ƃ����ǂ��A�����𑜓x����������w���v�ł������a�̕ω���ǂ����Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��A�d�g�ϑ����ɍs�����Ƃœd���g�𑨂��A�O�w��̏ڍׂ�m��肪����Ƃ���B�u�k�s�h�ł͋߁`���ԐԊO���ϑ����s��ꂽ�B

���̌��ʁA�����̒��a���n���|���z�ԁi�P�V���P�ʁj�̖�P�D�X�{����Q�D�R�{�̕ω������Ă��邱�Ƃ����������B����͑��z���a�̂S�O�O����T�O�O�{�ɑ�������B���͂��̖͎��}�ŁA�P���\�ʂ̊O���ɓd�����Ă��Ȃ��K�X�u���q�k�v���A���̊O���Ɂu���[�U�[�k�v���A�����Ă��̊O�Ɂu�_�X�g�k�v���L�����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Ƃ���Łu���[�U�[�v�Ƃ̓}�C�N���E�F�[�u�g���ɂ����郌�[�U�[�B�ϑ��ł͎_���P�C�f�i�r���n�j�����˂��郁�[�U�[�����o����A���ꂪ��}�̐ԁE�Γ_�Ŏ����ꂽ�̈�u���[�U�[�k�v������˂���Ă���B

����A�ɏ����ɂ̓_�X�g�̌`���Ǝ��ʕ��o������ł��邱�Ƃ��킩�����B���̎��������ꂽ�_�X�g�͋ɑ���ɊO�֑傫���g�U����B�~���^�ł͖������_�X�g�`���Ɛ[���ւ���Ă���ƍl�����Ă���A����ꂽ���ʂ�����������x��������̂Ƃ�����B

�X�ɁA�_���A���~�j�E���i�`���Q�n�R�j�̃_�X�g�̑��݂����炩�ɂȂ����B���ꂪ�u�_�X�g�k�v�ł���A���q�T�C�Y�͖є��̂P�O�O�O���̂P���x�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

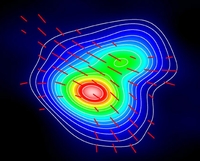

�i��}�E���͋ɏ��t�߁A�E�͋ɑ�t�߂ɂ�����O�w�\���B���q�k�͌������w�Ɣ�����w�ɕ�����Ă���A���̊O���Ƀ��[�U�[�k�i���j���L����B�X�ɂ��̊O���ɂ`���Q�n�R�_�X�g�k�i���j���L�����Ă���B�O�w�͖��b�P�O�����̑��x�ʼnF����Ԃ֗���o���Ă���B�j

�_���́u�A�X�g���m�~�[�E�A�X�g���t�B�W�N�X�v�i�`���`�j�ɋL�ڂ���Ă���B�ڂ������������ցyESO

05.31�z

�c���ꂪ�g�{�Ɓh�ł���u��������~���v�̏ꍇ�A�ɏ��T�C�Y�̎��Ɍ��x�͍ő�ŁA�ɑ�̎��Ɍ��x�ŏ��ƂȂ�܂��B�ό����͌��������Ėʔ����ł��ˁO�O

���̂r�n�����͈��ł����āA���̓��^�ό����͂܂��قȂ������̂ł���ł��傤�B������ςݏd�˂邱�ƂŁA�ł����ϓI�ȃ��f�����m�肵�Ă����ƌ����܂��B

<�lj��L�� 06.07. 2007>

���P���P�̂̏�����ʂ͑��z�̂P�T�O�{���x�ƌ����Ă���A�M���ł��鐔�l�̍ő�l�͂W�R���z���ʂł���B�Ƃ��낪���̂قǁA�����g���I�[����w�̌����`�[�������������P���������B

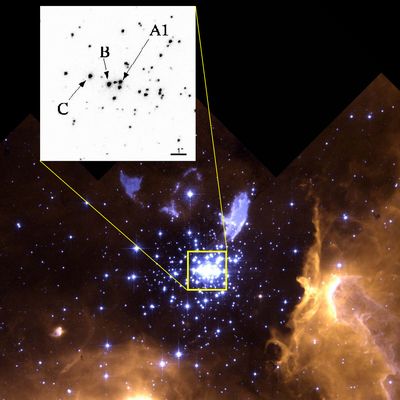

����͘A���n�𐬂��P���ŁA���ʂ͂P�P�S���z���ʁB�͂�����m�肵�����l�łP�O�O�{�����̂́A���ꂪ���߂Ă̂��ƂŁA�������A�A���̑������W�S���z���ʂɒB����Ƃ����B�P���݂͌��ɖ�R�D�V�V���Ō��]�������Ă���A�n������Q�����N�̎U�J���c�uNGC�R�U�O�R�v�ɂ���B�������n���̂��̂��A�uA1�v�ƕ����̕t����ꂽ���邢�����P���̎��͂�����Ă���B

����́A���B��V����iESO�j��VLT�]�����ɂ�����ԊO���ϑ��f�[�^�ƁA�n�b�u���F���]�����ɂ�邻��̕��͂��画�������B���҂Ƃ��u�E�H���t�E���C�G���v�Ƃ��Ēm����F�������̕��ނł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��̊g��摜�ŁA�u�a�v�ƕ����̕t����ꂽ�̂��A��ŏq�ׂ��县�ʍP���ǂ����̘A���n�B�X�y�N�g���̃h�b�v���[�ω���ǂ����ƂŁA�A���n�ł��邱�ƂƁA���҂̎��ʂƂ����������B����A�u�b�v�ƕt�����Ă���̂����l�̘A���n�i�����W�D�X�Q���j�ł��邪�A�P���̎��ʂ͂܂��m�肵�Ă��Ȃ��B

���̂悤�Ȋϑ��́A�P���̐i���_���������Ŕ��ɏd�v�ȃf�[�^�������炷�B�����`�[���͑��̗̈�ł����l�̊ϑ����p�����ł���B

�ڂ������������ցyCanadian Astronomical Society 06.07�z

<�lj��L�� 05.28. 2007>

���������ǂ��������ߋ����ŋ���ɍP�������Ԃ������Ă�������������ꂽ�B

�m�`�r�`�̎��O���F���]�����u�e�t�r�d�v���捠�A�ϑ�������}�[�����_���ɁA�s���ȁg���̉�h�������B�ꏊ�̓}�[�����_���́u�m�T�P�v�ƌĂ��̈�ŁA�P�̂̍P���ł͂Ȃ��A�A���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���́uLH54-425�v�ƕ����̕t����ꂽ�A���͋��Ɂu�n�^�C�v�v�ł���Q�̍������Ō`������Ă���A���������̊Ԋu�͒n���E���z�Ԃ̂U���̂P�Ƃ������ߋ����ŁA�͂��Q�����Ō��]�������Ă���B

�P���̑傫�����͎��ʂ����z�̂U�Q�{�A���������͂R�V�{�ɒB����Ƃ����A���v�͂P�O�O�{�߂��ɂȂ�B���̋K�͂́A�������Ă��钆�ł͍ł��ő勉�̂��̂ł���i���͉����摜�B���̐�ɑΏۓV�̂�����j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��ʂɁA����������͋���ȍP�����������o���Ă���B��������O�ł͂Ȃ��A���̃��[�g�͑��z�̂S�O�O�{�߂��ɒB���Ă���B

���̏�A����炪���ߋ����Ō��������Ă��邽�߁A�P�����ǂ����͌������Փ˂������ƂȂ�A�w���⎇�O������˂��Ă���B���̋Ɍ����́A���ꂻ�̂��̂̌����ΏۂƂ��Ĕ��ɋ����[�����̂ł���A�����͍P���̐i���̌����ɂ��ʂ��Ă���B

���҂�������P�̂܂�ɕ�܂ꂽ�悤�Ȋi�D�ŗZ������\��������B���z���ʂ̂P�O�O�{���钴�县�ʍP���̑�\�͂�イ�����́u�G�^�E�J���[�i�v�ł��邪�A����͋ߔN�A�A���ł͂Ȃ����Ƃ����w�E������B�����A�uLH54-425�v���K�X�Ōq����͂��߂�̂͑����Ă����S���N��ƌ����Ă���B

�ڂ������������ցyFUSE

05.28�z

<�lj��L�� 05.17. 2007>

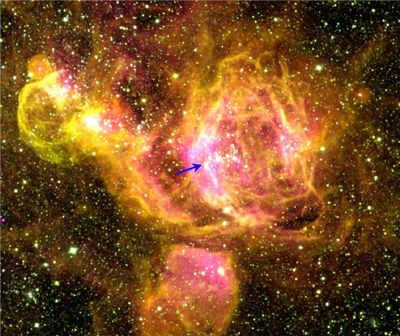

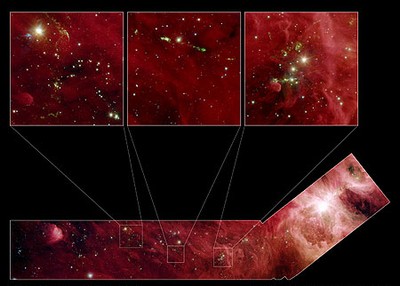

���摜�́A�I���I�����́u�o�[�i�[�h�R�O�v�ƌĂ��̈���A�ԊO���F���]�����u�X�s�b�c�A�v�ŎB�e�������́B���̗̈�̓I���I���́g���h�ł���u�I���I���������_�v�i�x�e���M�E�X�̉E��j�̏���A�n������P�R�O�O���N�̋����ɂ���B

�ԊO���Ƃ͂��Ȃ킿�M�ł���A����𑨂��邱�ƂŃ_�X�g��K�X�̕��z���オ�点�邱�Ƃ��ł���B�摜�͂R�g���̐ԊO���œ���ꂽ�f�[�^��ڂɌ�����悤�Ɏ��o���������̂ŁA�F�̈Ⴂ�͔g���̈Ⴂ��\���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ΐF�ɒ��F����Ă���K�X�̂͗L�@�������i�F�����Y�����f�j�B��̕��Ƀ|�c�|�c�ƌ�����ԃs���N�̃X�|�b�g�͐��ԃK�X��_�X�g�́g�܂�h�ɕ�܂ꂽ�P���B����A�I�����W�`�Ԃ݂��������K�X�͒a��������P���ɂ��Ƃ炳��Ă�����́B�S�̂ɎU�����_�́A�w��ɍL����ʏ�̍P���ł���B�i��̓����[�X����Ă�����̂̈ꕔ�B�傫���T�C�Y���킩��₷���ł��B�j

���̗̈悪�ԊO���ŏڂ����B�e���ꂽ�͍̂����߂āB�ϑ����哱���Ă���X�y�C����Barrado

y

Navascues���m�B���n�P����f���n���������Ă��铯���́u���̗̈�͑ΏۂƂ��Ă����Ă����ł���ɂ�������炸�A���܂�m���Ă����܂���ł����B�������ϑ��̌��ʁA��������̒Ꮏ�ʍP���⊌�F��̑��݂����炩�ɂȂ����̂ł��v�ƌ��B����̊ϑ��ł�������̌��n�P���������������ƂɁA���m�͋������B���Ȃ��l�q���B

���ケ�̗̈�́A���̂悤�Ȍ����ɂ����ďd�v�Ȋϑ��ΏۂƂȂ�ɈႢ�Ȃ��Ɣ��m�͌����B�ڂ������������ցySpitzer 05.17�z

�c�������u���O������܂����c�X�y�C����Ȃ̂ł킩��܂���B�B

<�lj��L�� 05.10. 2007>

����͌n�ōł��Â��P�����A���B��V����i�d�r�n�j�̌����`�[���ɂ���Ĕ������ꂽ�B�uHE

1523-0901�v�ƕ����̕t����ꂽ����́A�a������P�R�Q���N���o�߂��Ă���ƌ����Ă���B

����͂܂��ɁA�ŌÎQ�Ƃ��A���������Ƃ������ׂ��P���B�F�����r�b�O�o���Œa�����ĂP�R�V���N���o�߂��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���̍P���̓r�b�O�o����͂������N�̂����ɒa���������ƂɂȂ�B

�u���̔N�����肷��̂́A�ƂĂ�������Ƃł��v�ƌ��̂́A�_���M�����҂̃A���i�E�t���[�x�����j�B�N��̐���͕��ː����f�̑��ݔ����ɂ��邪�A�ɂ߂Đ��m�Ȍv�����K�v�Ƃ����̂��B

���ː����f�ɂ��N�㑪��Ƃ����A�Y�f�P�S�𗘗p�������̂��l�Êw�ł̓|�s�����[���B�������F���X�P�[���̔N��ɂȂ�A�Y�f�P�S�ł͖��ɗ����Ȃ��B�Y�f�P�S�ł͂S���N���x�̃X�p�������v���ł��Ȃ����߂��B

���ː����f�́A�����łȂ����f�ƈقȂ�A�g����h���N�����B�Ⴆ�ΒY�f�̏ꍇ�A�ʏ�̒Y�f�b�P�Q�ɑ��A���ː��Y�f�b�P�S�����݂���B�Y�f�b�P�S�͕��Ē��f�m�P�S�ɂȂ�̂����A�Ⴆ�ŏ��ɂP�O�O�̂b�P�S���������Ƃ��āA�T�O�̂b�P�S�����Ăm�P�S�ɂȂ�܂łɖ�T�V�R�O�N��������i������u�������v�Ƃ����j�B��������ɔ�������ɂ́A����ɂT�V�R�O�N������B���������Ď����Ɋ܂܂��b�P�S�Ƃb�P�Q�̔���v������A���ꂪ�ł��Ă���̌o�ߓ������t�Z���邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�B

�������V���w�I�ȔN��̏ꍇ�A���N�̃X�p���ő���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������ăg���E����E���j�E���̂悤�Ȍ��f������ΏۂƂȂ�B�g���E���Q�R�Q�͔���������P�S�O���N�A�E���j�E���Q�R�W�̂���͖�S�T���N�ł��邩�炾�B

�����`�[���͂d�r�n�̑�^�]�����u�u�k�s�v��p���āA�uHE

1523-0901�v�ɂ��̂悤�Ȍ��f����ʂɑ��݂��邱�Ƃ��m�F�B�����x�̃X�y�N�g���ϑ��ɂ��A���[���s�E���A�I�X�~�E���A�C���W�E���Ȃǂ��܂܂�Ă��邱�Ƃ����������B�����̌��f���A�E���j�E���ȂǂƓ��l�A�N�㑪��ɗp���邱�Ƃ��ł���B�����`�[���͂���܂łɂU�ʂ�̑�����s���A���V�̂̔N��𑪒肵���Ƃ����B

�_�����A�u�A�X�g���t�B�W�J���E�W���[�i���v���T���P�O�����ɋL�ڂ���Ă���B�ڂ������������ցyESO

05.10�z

�c�Ȃ��A�n���ȊO�ŏ��߂ăE���j�E�����f���������ꂽ�̂͂Q�O�O�P�N�̂��ƂŁA���V����̖]�����ɂ��ϑ��ɂ��܂��B

<�lj��L�� 05.03. 2007>

���A�}�`���A�V�̎ʐ^�Ƃ̊Ԃł��L���B�e�̑ΏۂɂȂ鋅�c�B���c���\�����鐯�X�͑�P����̌Â��P������ŁA������̒a���͂Ȃ������ƍl�����Ă����B�������ߔN�A���̒ʐ���h�炪���ϑ����ʂ��o�Ă����B

�C�^���A�E�p�h�o��w�̃W�����p�I���E�s�I�b�g���̗����錤���`�[���́A�n�b�u���F���]�����ɂ��ϑ��ŁA���c�u�m�f�b�Q�W�O�W�v�i�E�j�ɏ��Ȃ��Ƃ��R����̍P�������݂��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�C�^���A�E�p�h�o��w�̃W�����p�I���E�s�I�b�g���̗����錤���`�[���́A�n�b�u���F���]�����ɂ��ϑ��ŁA���c�u�m�f�b�Q�W�O�W�v�i�E�j�ɏ��Ȃ��Ƃ��R����̍P�������݂��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�������N�A���邭�ϑ������L���ȋ��c�u�P���^�E���X���ցv�i���c�j�ȂǂɂQ����̍P�������݂���\�����w�E����Ă���A�s�I�b�g����͑��̋��c�͂ǂ��Ȃ̂����͂𑱂��Ă����B���c�⍡��R���オ�m�F���ꂽ�u�m�f�b�Q�W�O�W�v�́A���c�̒��ł����ɑ����ʂ̑傫�����̂ŁA���̂��Ƃ��W���Ă���ƌ����Ă���B

�u����܂ł��̂悤�ȁi�R���㓯���j��Ԃ͑z�������܂���ł����B�S���A�����ł��v�ƁA�����͌���Ă���B

���c�͋�͂̎��ӂɕ��z����P���̏W�c�ŁA��͂��`�����ꂽ�̂Ɠ������ɒa�������ƍl�����Ă���B�\���`���\���ƌ�����P�����قړ����ɒa�����A�i���𑱂��Č��݂Ɏ����Ă���A�X�̉��w�g���Ȃǂ��قڋψ�ƍl�����Ă���B�V���ȍP���̒a���͂Ȃ��ƍl�����Ă���A���c�a�����̍P���i�������P����j�����̂܂܌��Ă���Ƃ���Ă���B

�����`�[���́A�u�m�f�b�Q�W�O�W�v���\������X�̍P���̖��邳�ƐF���A�n�b�u���]�����ō����x�Ɋϑ��������Ă����B

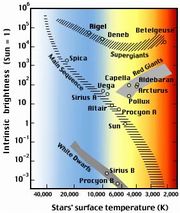

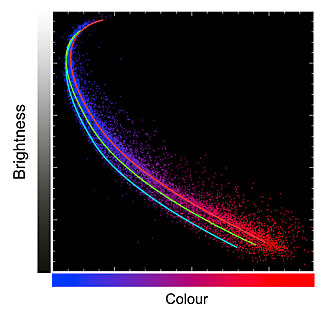

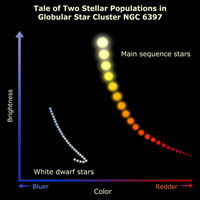

�P���͂��̖��邳�ƐF����ɕ��ނ��邱�Ƃ��ł���i�F�͕\�ʉ��x�ɑΉ��j�B�c���ɖ��邳�A�����ɐF����������W���ʂ̏�ɌX�̍P�����v���b�g���Ă����ƁA�������̃O���[�v���o���オ��B���̐}�́u�g�q�}�v�ƌĂ�A�P�������ł͏d�v�Ȑ}�\�ł���B

�P���͂��̖��邳�ƐF����ɕ��ނ��邱�Ƃ��ł���i�F�͕\�ʉ��x�ɑΉ��j�B�c���ɖ��邳�A�����ɐF����������W���ʂ̏�ɌX�̍P�����v���b�g���Ă����ƁA�������̃O���[�v���o���オ��B���̐}�́u�g�q�}�v�ƌĂ�A�P�������ł͏d�v�Ȑ}�\�ł���B

���A���Ȃ킿�����̍P���͖��邭�A�Ԃ��A���Ȃ킿�ቷ�̍P���͈Â����Ƃ͒����I�ɖ��炩�ł��邪�A���̂���g���h�W�ɂ���悤�ȍP�����u��n�v�i�}���AMain

Sequence�j�Ƃ����A���肵���R�ď�Ԃɂ���P���B��X�̑��z�͂U�O�O�O�j�ʼn��F�ł��邱�Ƃ��A��n�̂قڒ����Ɉʒu���Ă���B

����A�g�q�}�̉E��̕��ɁA�Ԃ��i�ቷ�j���邢�O���[�v������B�����͂�����u�ԐF�����v�ŁA�ቷ�ł��邪����ł��邽�߁A���x���傫���B�ΏƓI�ɁA�����ɂ͍����ňÂ��O���[�v�����邪�A����́u���F��v�ł���B

���c�̌����ɂ����ẮA�X�̍P���ׂ��̐}��`�����ƂŁA���c�̎�����g����m�邱�Ƃ��ł���̂��B

�����`�[���́u�m�f�b�Q�W�O�W�v�̐��X�グ�邱�ƂŁA���̂悤�Ȃg�q�}���B�͂�����킩��悤�ɂR�F�̕⏕���������Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���E���C����ɕ��ԍP���́A�ԃ��C����̍P��������≷�x��������Q�ł���B���̈Ⴂ�͍P���̑g���̈Ⴂ���Ӗ����Ă���A�ԃ��C�������w���E�����������ƂɋN������ƍl������B

�P���͒ʏ�A���̒��S���Ő��f�j�Z���ɂ��w���E�������o���B�w���E���𑽂��܂ލP�������݂���Ƃ������Ƃ́A���̍P���̓w���E�����b�`�Ȑ��ԃK�X����a�������ƍl����̂��Ó��ł���A���̂��Ƃ́A���̍P������N�ɒa���������Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂肱�̐}�́A�g�R����h�̍P�������݂��Ă��邱�Ƃ�\���Ă���ƌ�����B�������A��Q�C�R����Ƃ���P����̒a�����琔���N�ȓ��ɒa���������̂ł���B

���c�ł́A��P����̍P��������������˂����ԃK�X�𐁂������Ă��܂����߁A�V���ȍP�����a�����Ȃ��ƈ�ʂɍl�����Ă���B�������u�m�f�b�Q�W�O�W�v�̂悤�Ȏ��ʂ̑傫�Ȑ��c�i�T�^�I�Ȃ���̖�R�{�j�́A�[���ȗʂ̐��ԃK�X���������߂Ă��������̏d�͂������Ă���A���̃K�X����P���オ������w���E���Ȃǂ���荞��Ŏ�����̍P���ݏo���Ă���\���������B

�����āA��P����P���̒��V�������ɂ��Ռ��g�����̐��ԃK�X�����k�A������a���𑣂������Ƃ��l������Ƃ����B

���Ȃ݂ɂ��̐��c�ɂ́A��P�O�O���̍P�������݂���Ƃ����B

�������A�����ЂƂ̃V�i���I�Ƃ��ẮA���͂��̐��c�͌��X�傫�ȋ�͂ŁA��X�̋�͌n�̏d�͂Ŏ��͂����������͒��S���݂̂��c���ꂽ���͂ł���\��������Ƃ����B�����A��q�́u���c�v�͂��̉\��������Ƃ����B

�����`�[���͍���A�X�Ȃ�X�y�N�g�����͂��s���A���̎��̂ɔ����Ă����\��ł���B�ڂ������������ցyHubble 05.03�z

<�lj��L�� 04.18. 2007>

������ȕ��˂���������̎��ӂɍL����g�댯�n�сh�̋�̓I�Ȕ͈͂��A���߂Ė��炩�ƂȂ����B

������ȕ��˂���������̎��ӂɍL����g�댯�n�сh�̋�̓I�Ȕ͈͂��A���߂Ė��炩�ƂȂ����B

�A���]�i��w�̃]���^���E�o���O���𒆐S�Ƃ��������`�[���́u�n�^�C�v�v�̍������Ƃ��̎��ӂ�ԊO���F���]�����u�X�s�b�c�A�v�Ŋϑ��A�f���n�̌`��������Ȕ͈͂̌��ς�����s�����B�X�y�N�g���^���u�n�^�C�v�v�̍P���͍����ł���A���ӂɋ���Ȏ��O����P�����𐁂��t���Ă���B�ߖT�ł͘f���n�̌`���͍���Ƃ���Ă��邪�A��̓I�ȁg�댯�n�сh�͈̔͂����ς���ꂽ���Ƃ͂Ȃ������B

���_�Ƃ��āA�P������P�D�U���N�ȓ��͈̔͂ł͘f���̌`���͍���Ƃ����B

�f���͈�ʂɁA�P�����a��������]���鐯���~�Ղ̒��Ō`�������B�����~�Ղ̒��Ń_�X�g��K�X���f���̌`�ɂȂ�܂ł͐��S���N��v����ƍl�����Ă���A���̊Ԃ͈��肵�����ł���K�v������B���R�A����𗐂��O������̉e��������A�f���n�̌`���͓���Ȃ�B

�Ƃ���ŁA�o���O����̌����`�[���͍�N���֘A�̒������ʂ\���Ă���B�u�n�^�C�v�v�̍P���������O���ŁA�ߗׂ̍P�������K�X�~�Ղ𐁂�����l�������B

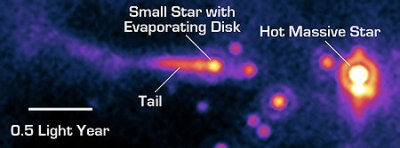

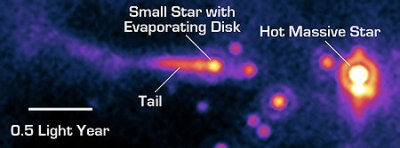

�i���͔g���Q�S�~�N�����ϑ��œ���ꂽ���̉f���B�E�ɂ���̂��������ŁA���̍����ɂ��鑾�z���x�̍P���������iTail�j�ɐL�тĂ��邪�A�����i�������j�����������Ă���K�X�~�ՁB���̗l�́A���z�ɋ߂Â����a���Ɏ��Ă���B�ڍׂ��������j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����`�[�������\�����̂́A���̌n�I�Ȓ����Ɋ�Â����́B�ނ�͂����������イ���̕����A�n������T�Q�O�O���N�̋����ɂ���u�o�����_�v�̒��̂P�O�O�O�̍P�����ϑ��A�����~�Ղ̑{�����s�����B�����͑��z�̂P�O���̂P�`�T�{�̎��ʂ�L����A�N��Q�O�O�`�R�O�O���N���̍P���ŁA�S�āu�n�^�C�v�v�P���̋ߖT�Ɉʒu������́B

�i���͐ԊO���Ō����o�����_�B�A�}�`���A�V�̎ʐ^�Ƃɂ��l�C�̑ΏۂŁA���S�ɍ��������W�܂��Ă���B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@

����ɂ��ƁA����������P�D�U���N�ȏ㗣�ꂽ�Ƃ���̍P���̖�S�T���ɂ͐����~�Ղ����݂��A���̊����́A���́i���������߂��ɂȂ����ʂ́j���ɂ�����l�Ƃقړ������B�Ƃ��낪�P�D�U���N�ȓ��ł͂��̒l���Q�V���ɂȂ�A�������ɋ߂��Ȃ�قǒቺ���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B���������̊댯�n�тł́A�������Ƃ̋������Q���̂P�ɂȂ�ƁA�~�Ղ̏������x���Q�{�ɂȂ�Ƃ����B

�i���͒��S���̊g��ŁA�ϑ��g���ɂ���ĐF��������Ă���B�T�̍������̎��ӂɊۂ��`����Ă���̂��g�댯�n�сh�B������������������˂ɂ���Đ�������ꂽ�_�X�g���Œ��F���ꂽ�����ŁA���̊O���ɉ��x�����������_�X�g�i�ԁj�������B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@

�u�P���͏�ɓ�������Ă��܂��B�����댯�n�тɒ������܂��Ă���A�f���n�͋��炭�`������Ȃ��ł��傤�v�ƃo���O���͌����B

�f���n�����҂̒��ɂ́A��X�̑��z�͍������ɂ��炳���悤�ȉߍ��Ȋ��Œa�������ƍl����҂�����B���������ł���Ƃ�����A�K�^�Ȃ��ƂɁA��X�̑��z�ɂ͂������o�������̏[���Ȏ��Ԃ��������̂��낤�B

�_�����u�A�X�g���t�B�W�J���E�W���[�i���v���T���Q�O�����ɋL�ڂ����\��B�ڂ������������ցySpitzer 04.18�z

<�lj��L�� 04.10. 2007>

���Ꮏ�ʍP���ǂ�������Ȃ�A����܂Œm���Ă��钆�ōł��Ԋu���u���ꂽ�^�C�v�̘A���n���������ꂽ�B�P���͖ؐ��̂P�O�O�{�ɂ��Ȃ�Ȃ����x�̎��ʂł���Ȃ���A���҂̊Ԋu�͂T�O�O�O�V���P�ʂɒB����̂ł���B����́A�m���Ă���ő�l�̂R�{�ɒB����B

�Ⴆ��A�Q�̖싅�{�[�����R�O�O�����̂R�O�O�����̊Ԋu�Œu������ԂɕC�G�B���҂͋ɂ߂Ďア�Ȃ�����d�͓I�Ɉ��������Ă���A���ŁA���̌��]�����͂T�O���N�ɒB����B

���̌n�́A�Z���E�g�����V����i�`���j�̊ϑ��Ŕ�������A�W�F�~�j��]�����i�n���C�j�ɂ���ĒNJϑ����s��ꂽ�B���u�A�X�g���t�B�W�J���E�W���[�i���v�̃��^�[�Y�S���P�O�����ɋL�ڂ���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

���̂悤�Ȓ������Ŋu�Ă��A���n�́A���ʂ̑傫�ȍP���Ƃ����̂����ꂾ�����B�P���Șb�A�县�ʂň��͂������Ȃ��ƁA���݂��Ɉ��������Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ����炾�B�����������ꂽ�A���n�́A�Ꮏ�ʐ��ǂ����łȂ��d�͊W����Ȃ��̂��A���������ǂ�����Čn���ł����������̂��A���݂̂Ƃ���S���킩���Ă��Ȃ��B

�A���n�͓씼���Ō��邱�Ƃ̂ł���

�ق��������ɑ��݂��A�Q���ɂ͂��ꂼ��u2MASS J012655.49-502238.8�v�u2MASS

J012702.83-502321.1�v�Ƃ����������t�����Ă���B

����܂Œm���Ă����ő�Ԋu�̒Ꮏ�ʐ��A���n�́uKoenigstuhl

1AB�v�ƌĂ����̂ŁA�l�͂P�W�O�O�V���P�ʁB�V�����͂��̂R�{�ɒB������̂ŁA�����ǂ��炩�̍P���̖T��ʂ̍P�����ʂ�߂�����A���邢�͐��ԃK�X�̉�ɑ������邾���ł����т�����Ă��܂��قǂ́A���ア���͂ŕۂ���Ă���B

�����́A�Q�̊ϑ����r���ĂȂ��ꂽ�B�P�U�N�������Ďʂ��ꂽ����̒��ŁA���҂̈ʒu���͂��ɂ���Ă����̂ł���B�W�F�~�j��]�����ɂ��ԊO���ϑ��ŁA���҂͕\�ʉ��x���Q�Q�O�O�����x�̐ԐF��i�l�^�j�ŁA�P�O���N�قǂ��o�߂��Ă���ƌ��ς����Ă���B

���̏�A�����́u�s�g�A�\�V�G�[�V�����v�ƌĂ�鐯�c�̋߂��ɂ��邱�Ƃ���A�X�Ɏ��ʂ��������A���F��̕��ނɓ���\�����w�E����Ă���B�����c�͂R�O�O�O���N���x�̎Ⴂ�P���̏W�c�ł���A�Q���������̒��Ԃ��Ƃ���ƁA�P�O���N�R���Ă����ԐF��ƍl��������A�R�O�O�O���N���x�̊��F��ƍl���������ϑ����ʂƍ������炾�B

�����A���m�ȂƂ���͂܂����m�̒i�K�ł���B�ڂ������������ցyGemini Observatory 04.10�z

<�lj��L�� 03.29. 2007>

���A���]�i��w�̃f�r�b�h�E�g�������O����̌����`�[���́A�ԊO���F���]�����u�X�s�b�c�A�v�ɂ��ϑ��ŁA�_�X�g�~�ՂɈ͂܂ꂽ�A���n�̑��݂��m�F�����B�u�A�X�g���t�B�W�J���E�W���[�i���v�S���P�����ɘ_�����L�ڂ����B

�_�X�g�~�Ղ͘f���n�̑��݂�A�z�����邪�A�����f�������݂���Ȃ炻���́A�f��u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�ŕ`�����悤�ȁi�E�j�A��d���z�����ސ��E�ƌ�����B

�_�X�g�~�Ղ͘f���n�̑��݂�A�z�����邪�A�����f�������݂���Ȃ炻���́A�f��u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�ŕ`�����悤�ȁi�E�j�A��d���z�����ސ��E�ƌ�����B

�F���ɂ͉�X�̑��z�̂悤�ȒP�ƍP���͏����h�ŁA�����ȏオ�A���n�𐬂��Ă���B�u�A���n���f���n��L���邱�ƂɁA�Ȃ�̍�����Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��v�ƌ��̂́A�g�������O���B�r�e�ŕ`����鐢�E�́A���͂���ӂꂽ���̂Ȃ̂����m��Ȃ��B

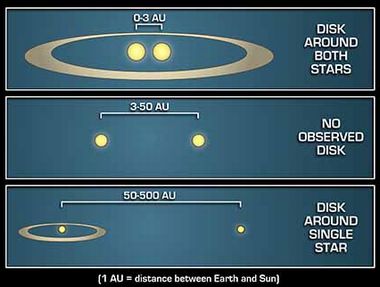

����܂ŁA�P�����A���n�̏ꍇ�͗��҂��P�O�O�O�V���P�ʁi�P�V���P�ʂ͒n���E���z�ԋ����j�����ꂽ�悤�ȏꍇ�Řf���n���`�������ƍl�����Ă����B���ɂQ�O�O����n�O�f������������Ă��邪�A���̂����T�O�����̂悤�ȃ^�C�v�̘A���n�ɑ��݂���B

�����ނ�́A�T�O�O�V���P�ʈȉ��̊Ԋu�̘A���n���ϑ��A�_�X�g�~�Ղ̑��݂�ǂ����B�_�X�g�~�ՂƂ͊�̍ޗ��ƂȂ�P�C�f�Ȃǂ̌��f���܂~�Ղ̂��ƂŁA���̂悤�ȉ~�Ւ��Řf�����`�������ƍl�����Ă���B

���̂悤�ȘA���n�ɘf�������݂���Ƃ͂��Ă͍l�����Ȃ������B�����ߔN�A�����ł��Ȃ��P�[�X�����������i�������j�A�ނ�͕Ό������̏W���T�[�x�C���s�����̂��B

�T�[�x�C�́A�n������T�O�`�Q�O�O���N�͈̔͂ɎU���U�X�̘A���n�ɍs��ꂽ�B�����͉�X�́g���N�h���z���Ⴍ�A���ʂ��傫�����̂���ŁA���̂�����S�����~�Ղ�L���Ă��邱�Ƃ����������Ƃ����B

���̐��l�͒P�ƍP���ɉ~�Ղ����݂��銄�������傫�����x�B����͂܂�A�A���n�ł����Ă��A�P�ƍP���̏ꍇ�Ɠ��l�Ƀ_�X�g�~�Ղ��������邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B

�����������ׂ����ɁA�����̖�U�����ߐڂȘA���n�B�P���ǂ����̊Ԋu�͍��X�R�V���P�ʂƂ����A�~�Ղ͗��҂��͂ނ悤�Ȋi�D�ő��݂���Ƃ����B

�i���͍P���̊Ԋu�̈Ⴂ�ɂ�镪�ށB�R�`�T�O�V���P�ʂ̃Z�p���[�V�����ł͉~�Ղ͌��o���ꂸ�A�T�O�`�T�O�O�V���P�ʂł͕Е��̍P���ɉ~�Ղ��ϑ����ꂽ�B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�u�ߐڂȘA���قlj~�Ղ������Ƃ��킩��A�ƂĂ������Ă��܂��v�ƃg�������O���͌���Ă�B�ڂ������������ցySpitzer 03.29�z

<�lj��L�� 03.22. 2007>

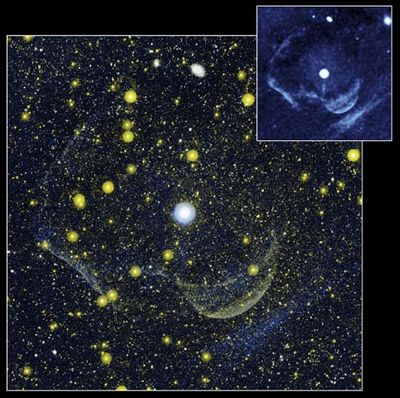

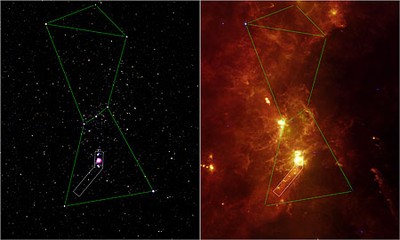

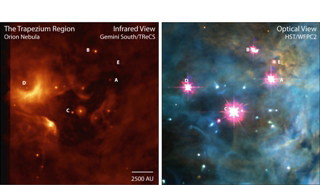

���I���I���R���̓�ɂ���I���I�����_�B�摜�ɉf���o����Ă���̂́A���̒����삯������g�e�ہh���B

���̉摜�́A�n���C�E�}�E�i�P�A�̃W�F�~�j�V����̖k�]�����ŎB�e���ꂽ�I���I�����_�̈ꕔ�i�E�E�ڍׁj�B���[�U�[���w��V�X�e���p���ĎB�e���ꂽ���̂ŁA���̗̈�̂��ĂȂ��V���[�v�ȉf��������ꂽ�B

���̉摜�́A�n���C�E�}�E�i�P�A�̃W�F�~�j�V����̖k�]�����ŎB�e���ꂽ�I���I�����_�̈ꕔ�i�E�E�ڍׁj�B���[�U�[���w��V�X�e���p���ĎB�e���ꂽ���̂ŁA���̗̈�̂��ĂȂ��V���[�v�ȉf��������ꂽ�B

���[�U�[���w��V�X�e���͍��x�X�O�����t�߂̃i�g���E�����q�����[�U�[���Ŕ��������A���̃X�|�b�g�ő�C�̗h�炬�����o�A�f�����獷�������Ƃ������́B���̋Z�p�͂���]�����Ȃǂł����p������Ă���A�n��]�����ł���Ȃ�����ٓI�ȉf���邱�Ƃ��ł���B

�I���I�����_�͒n�������P�T�O�O���N�̋����ɂ���B��������̍P�����a��������g���̂�肩���h�ł���A���ɂ͂Ȃ����������邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��̉摜�̓W�F�~�j�k�]�����ɑ������ꂽ�ߐԊO���B���Z���T�[�ɂ���ē���ꂽ���́B��т䂭�g�e�ہh�͐����F����Ă��邪�A����͓S���q�̑��݂������Ă���B�����͕b���S�O�O�����ɒB���A�����Ɖ����̂P�O�O�O�{���B���̏Ռ����M�łT�O�O�O���ɒB���Ă���B�����Ă��̌���ɐL�т�A�I�����W�ɒ��F���ꂽ�g��s�Ձh�́A����ꂽ�������f�K�X���B

�g�e�ہh�͂P�X�W�R�N�ɔ�������A�县�ʐ��̌`���ɂ����鉽�炩�̌��I�Ȋ����ɂ��͂��o���ꂽ���̂��낤�Ɛ�������Ă���B�ڂ������������ցyGemini Observatory 03.22�z

<�lj��L�� 03.07. 2007>

���������̕����E�T�R�O���N�̂Ƃ���ɂ���A���n�u�������y�v�iZ

Cam�j�̎��ӂɓd�����f�K�X���k�̂悤�Ȍ`�ŕY���Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�m�`�r�`�̎��O�����͊ϑ��F���]�����u�M�����N�V�[�E�G�{�����[�V�����E�G�N�X�v���[���[�v�iGALEX�j�ɂ�薾�炩�ɂȂ����B

�f�`�k�d�w�͒n��������F���]�����ŁA��͂����O���g����Ŋϑ�����̂���C�������A�P���Ȃǂ̓V�̂��ϑ��ΏۂƂ��Ă���B

�u�������y�v�́A�Â�����m���Ă���u���ϐ��v�̂ЂƂB���ϐ��Ƃ͓˔��I�ɑ�������V�̂ŁA�������^�C�v�����邪�A��{�I�ɐԐF��Ɣ��F�����Ȃ�ߐژA���n�ł���̂������B�ԐF���̊O�w�K�X�����F��ɗ��ꍞ�ނ��Ƃō~���~�Ղ��`���A�~���K�X���ՊE�_�����ۂɔ����E�������N�����B������u�V���v�i���V���ł͂Ȃ����Ƃɒ��Ӂj���A���̌��ϐ��̈��ł���B

���Ȃ݂Ɂu�������y�v�́A�u�ӂ������t�^���ϐ��v�ɕ��ނ����B���̌^�͂P�O���`��P�O�N�̊Ԋu�œ˔��I�������J��Ԃ����̂ł���A�u�������y�v�͖�R�T�Ԃ����ɑ������J��Ԃ��Ă���B

���̔����́A�M�I�s����Ɋׂ����~���~�Ղ�����ɖ߂낤�Ƃ���i�~���K�X�����F��ɂȂ��ꍞ�ށj�ۂɌ�����A�E�g�o�[�X�g�ł���A�ς������K�X���\���j�����Ő�����ԁu�V���v�Ƃ͈قȂ�i�������V���قǂł͂Ȃ��̂Łu��V���v�ƌĂ�Ă���j�B�����A�ŏI�I�ɂ͐ς���ɐς������K�X�ɓ_�A�V���������N�����ƍl�����Ă��邪�A���ꂪ���ۂɊϑ����ꂽ���Ƃ��Ȃ���A����炵���c�[�������������Ƃ��Ȃ������B

�Ƃ��낪�A�u�f�`�k�d�w�v���Q�O�O�S�N�P���Ɋϑ������u�������y�v�̃f�[�^����͂���ƁA���V�̂̎��ӂɊk�\���������d���K�X�_���Y���Ă���̂��������ꂽ�B���̃K�X�_�͂܂��ɂ��̐V�������ɂ���Đ�������ꂽ���̂ƍl����̂����R�ł���Ƃ����A�g�U���t�Z����ƁA����N�O�ɂ��̂悤�Ȕ������N�������ƍl������Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̃K�X�_�͕ʂ̒n��]�����ɂ���Ă��A�m���ɖ��x�̍������f�K�X�_�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ƃ����B�i��摜�E���S���y���ł���A�T���̕����ƁA�W���`�P�P���̕����ɒW��������̂��������ꂽ���f�K�X�B�E��̘g�O�摜�́A�K�X�_�����������������́B�j

����̔����͎G���u�l�[�`���[�v�R���W�����ɋL�ڂ���Ă���A�_�����M�ҒB�́u���̐V�������͐������琔�T�Ԃ̊ԁA���ɍł����邭���Ƃ��Č��͂���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��v�ƋL���Ă���B�ڂ������������ցyNASA/JPL-Caltech 03.07�z

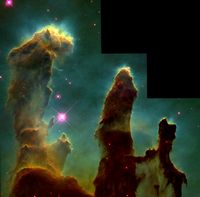

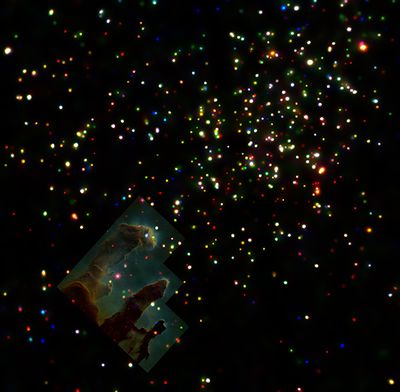

<�lj��L�� 02.15. 2007>

���P�������܂�Ă���A������g���̂�肩���h�Ƃ��Ēm����uM�P�U�v�A�ʏ́u�킵���_�v�B�ւэ��̕����T�T�O�O���N�̏ꏊ�ɂ��邱�̗̈�͉����i�����j�Ō���ƂR�{�́g���h�������藧�p��������B�����́gPillar

of

creation�h�Ƃ��Ă��K�X���_�ŁA���̐�[�ȂǂōP�����a�������邱�Ƃ��킩���Ă���B

���Ȃ݂ɁuM�P�U�v�͐��m�Ɍ����ƎU�J���c�ł���A���̒��̎�O�̕��ɑ��݂���Ⴂ���X�̏W�c���w���B�����c���w��̃K�X���_����a�������ƍl�����Ă���B�K�X���_�ɂ́uIC4703�v�Ƃ����ŗL�����������Ă���AM�P�U�̍P����������ꂽ���O�����ċP���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

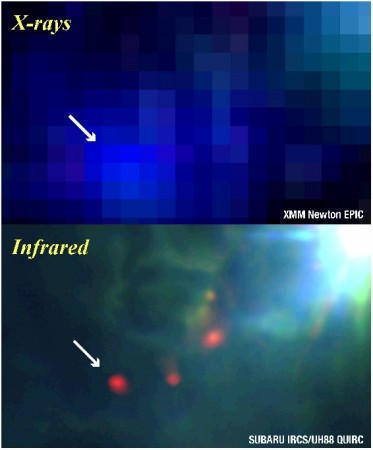

����A�E���X���F���]�����u�`�����h���v�ɂ��AX���g����Ō��������̈�BX���݂̂Ɋ������Ă��邽�߁A���̉����摜�Ƃ͑S���قȂ����p���f���o���Ă���B���͑S���������A����Ƀr�[�ʂ̂悤�ȐF�Ƃ�ǂ�̗����U����Ă���A�ԁA�A�͂��ꂼ���A���A���G�l���M�[X�����ɑΉ����Ă���B�����͒a�����ĊԂ��Ȃ��A�Ⴂ�P���ł���B

�Ƃ���ŁA�����̂��̂̒��ɂ́A���̂悤��X�����͖w�Ǒ��݂��Ȃ��c�͂��ɂQ�����A���̐�[���ɔF�߂��邾���ł���B�܂�Ⴂ�P���͑��݂��Ȃ��킯�ŁA���̒��ł̍P���`���͂قڏI������i�K�ł���ƍl������B���̋͂��Q�̍P���̂����ЂƂ͑��z�Ɠ����x�A�����ЂƂ͑��z�̂T�{���x�̎��ʂ�L������̂Ɛ�������Ă���B

�P���́gEGG�h�ƌĂ��A�����x�ȃK�X��̒��Ō`������Ă����ƍl�����Ă���B���̒��ɂ�������EGG�����݂��邪�A����炩��X���͌��o����Ă��炸�A������܂��A�w�ǂ�EGG���P�����͂��ł��Ȃ����Ƃ��������Ă���B�������A�ʂ̐ԊO���ϑ��ɂ��ƁA�V�R��EGG�̂����P�P�ɍP���́g�َ��h�����݂��A�����S�́i���F��~�܂�łȂ��j�������肵���P���ɐi������ɏ[���Ȏ��ʂ�L���Ă���悤�ł���B�����S�́A���܂�ɂ������߂��Ă܂�X������˂��Ă��Ȃ���ԂƐ�������Ă���B

���̒��̋͂��ȁg�Ԃ����P���h�́A�킵���_�̗��j�ł͍Ō�̐���ł��낤�BM�P�U���`�����ꂽ�̂͐��S���N���O�̂��ƂŁA�����͂���g�x�r�[�u�[���h�������ƌ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i��̓`�����h���ɂ��킵���_���ӂ̍L��ϑ��œ���ꂽ�摜�B�����̌��_�͎Ⴂ���X�ŁA�E��̏W�����Ă���̈�́uNGC

6611�v�ƕ���������ꂽ�U�J���c�B��������͂�A�K�X�_�̒��Ō`�����ꂽ�ƍl�����Ă���B�j

�ڂ����_�����u�A�X�g���t�B�W�J���E�W���[�i���v���P���P�����ɋL�ڂ���Ă���B�傫���T�C�Y�̉摜�ȂǏڂ������������ցyChandra

02.15�z

�c���̒����̂��A���܂��ɍŌ�̎����}������Ƃ�����������܂��B���̋߂��Ő���N�O�ɔ����������V�������̏Ռ��g�����ɓ��B�A���n�܂����Ƃ������͂����N���߂ɔ��\����Ă��܂��BEGG���K�X�𐁂������A���̍P���͖��n�̂܂܂łނ��o���ɂȂ邩���m��Ȃ��Ƃ̂��Ɓi�ڍׂ��������j�B

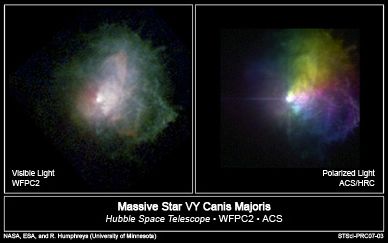

<�lj��L�� 01.08. 2007>

���m�`�r�`�̃n�b�u���F���]�����ƃn���C�̃P�b�N�V����̑�^�]�����ɂ��ϑ��ŁA�X�[�p�[�T�C�Y�ȍP���̂ЂƂɊւ��A����܂ōl�����Ă����ȏ�̃K�X���o���N�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B

���̍P���́u�������ʍ��u�x�v�B�ԐF�������isupergiant�j�ł���A�܂��A�ɂ߂č������x�ŋP���Ă��邽�߁u�ɒ������v�ihypergiant�j�ɕ��ނ���Ă���B���o���ꂽ�K�X�̓��[�v��A�[�N�i�ʁj��`���Ă���A�K�X�̉l�X�ȕ����ւƉ^�����Ă���B���̍P���͉ߋ��P�O�O�O�N�Ԃʼn��x���A�E�g�o�[�X�g���J��Ԃ��Ă���A�I�����߂����Ƃ������Ă���B

�~�l�\�^��w�̃��o�[�^�E�n���t���C�Y���������錤���`�[���́A�n�b�u���F���]�����ƃP�b�N�]������p���A���̍P�����܂��U�炷�K�X�̉^�����ڂ������肵���B�������ʍ��u�x�͑县�ʃK�X�������ׂ������ŕ��o�������Ă���i���ʕ��o�j�A����́A�����ΏۂƂ��Ă��d�v�ȍP���̂ЂƂł���B

�县�ʐ��͐i���̖����Ɏ��ʕ��o�����邱�Ƃ��킩���Ă��邪�A���f���̌��Ȃǂ̖ʂ�������̓V�̂͏d�v�Ȃ̂ł���B�u�������̎��ʕ��o�͒P���ɁA���Ώ̂ň�l�ȃA�E�g�t���[�����Ă���ƍl�����Ă��邪�A���̍P���̏ꍇ�͔��ɕ��G�ł��v�ƃn���t���C�Y���͌��B�u��X�͂��̊ϑ��ɂ���āA�K�X���ǂ̂悤�ɕ��o����Ă����̂��A���S�ɕ`���o�����̂ł��B�v

���̓V�͉̂ߋ��P�O�O�N�ȏ�ɓn�茤�����ꑱ���Ă����B�n������T�O�O�O���N�̏ꏊ�ɂ��邱�̍P���́A���z�̂R�O�`�S�O�{�̎��ʂ�L���A�T�O���{�̌��x������Ă���B���̃T�C�Y�́A���ɑ��z�n�ɐ������Ƃ���ƁA�O�w�͓y���O���ɒB����B

�n�b�u���]�����ɂ��ϑ��ŁA�ߋ��̃A�E�g�o�[�X�g�ŕ��o���ꂽ�K�X���D��Ȃ��A�[�N��͂�����ƕ����яオ�����B�A�[�N�̌����������_���ł��邽�߁A�����͋Ǐ��I�Ȋ�����ŌŗL�ɐ��������̂ł��邱�Ƃ����炩�ł���B

����A�P�b�N�]�����ōs��ꂽ�X�y�N�g���ϑ��ł́A���ڍׂȃK�X�^�����`���o���ꂽ�B�K�X�̑��x������͂��邱�ƂŁA��͂蔚���͋Ǐ��I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��킩�����B

���̓n�b�u���F���]�����ŎB�e���ꂽ�������ʍ��u�x�B���͉����ŎB�e���ꂽ�p�ŁA�E�͕Ό��t�B���^�[��ʂ��ĎB�e���ꂽ���́B�����摜����A�ׂ��A�[�N��t�B�������g�\�������炩�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

����A�Ό��͂R�����ϑ�����A�E�͂��ꂼ��̉摜�f�[�^�ɐF�����đg�ݍ��킹�����́B

�ł��O���ɎU���K�X�͂��悻�P�O�O�O�N�O�ɕ��o���ꂽ���̂ŁA�P���̖T�̃K�X��͍ŋ߁A��T�O�N�قǑO�ɕ��o���ꂽ���̂ł���Ƃ����B

�܂��A�������v���~�l���X�ɕt�����鎥�ꂪ�A�[�N�Ȃǂ̌`���Ɋւ���Ă���̂ł͂Ȃ����ƃ`�[���͍l���Ă���B����̋����Ȃǂ��ϑ����ꂽ���A���̌��ʁA���̎���͑县�ʕ��o�������N�����ɏ[���ȃG�l���M�[��^�����邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B

���̃t�F�[�Y�́A��T�O���N�قǑ����ƍl�����Ă���B�县�ʍP���͂��̐i���̍Ō�ɒ������ւƕω����邪�A�O�w����͑�ʂ̃K�X�����o���Ă����B�������ʍ��u�x�̏ꍇ�A���Ɏ��g�̎��ʂ̔�������o�����ƍl�����Ă���B�Ō�́A���V���������}����B�ڂ������������ցyHubble 01.08�z

<�lj��L�� 12.11. 2006>

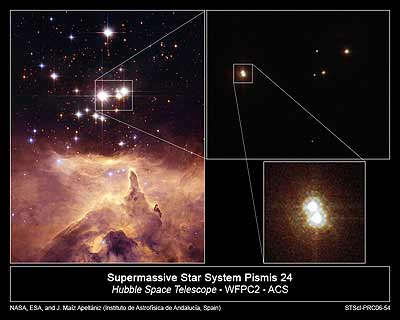

���摜�́A�n�b�u���F���]�����ɂ��B�e���ꂽ�ˎ���̂m�f�b�U�R�T�V�̒��S���B���K�͂̎U�J���c�����݂��A�uPismis

24�v�ƌĂ�Ă��i���j��B�P���̒��ɂ͋ɂ߂đ县�ʂŁA�������O��������Ă�����̂�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̒��ōł����邭�P���̂́uPismis

24-1�v�ƕ����������Ă���P���i�摜�E�E��j�B���̍P���́A�Q�O�O�Ȃ����R�O�O���z���ʂ�L����A��͌n�ł͍ł��d���A��O�̑县�ʍP���ƍl����ꂽ���Ƃ��������B�Ƃ��낪�n�b�u���̊ϑ��ɂ��A���̍P������d���ł��邱�Ƃ����������i�摜�E�E���j�B���̊ϑ����A���݂��̎��ʂ͋��ɂP�O�O���z���ʒ��x�Ƃ݂��Ă���B

�����������_�I�ɁA�P���P�̂̏�����ʂ�150���z���ʒ��x�ƍl�����Ă������߁A���V�̂�P�̂ƍl����̂͂�△�����������B

�X�ɁA�X�y�N�g���ϑ��ɂ��A�Е��̍P�����X�Ȃ�A�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ����������B����̓n�b�u���ł��������đ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��قNjߐڂ����n���Ȃ��Ă���B

�ϑ��͍��N�S���s��ꂽ�B�ڂ������������ցyHubble 12.11�z

<�lj��L�� 11.06. 2006>

���m�`�r�`�̃K���}���o�[�X�g�����ϑ��q���u�X�E�B�t�g�v�͍�N���A���z�n�̋ߖT�̍P���Ŕ���������K�͂ȃt���A���L���b�`���Ă����B����������́A���z����ꡂ��Ɍ���ȃ��x���̂��̂������Ƃ����B

�Q�O�O�T�N�P�Q���A�u�UPegasi�v�ƌĂ��y�K�T�X���̘A���Ŕ��������B�t���A���������P���͑��z���͂��Ɍy�����̂ł��������A�t���A�̃G�l���M�[�͑��z�̂P���{������̂ł������Ƃ����B

�������̃��x���̃t���A�����z�Ŕ���������A�n����ł͑�ʐ�łȂǂ̐r��ȉe���������炳��邱�ƂɂȂ�B���������z�͔��Ɉ��肵�ĔR���Ă��邽�߂��̂悤�ȃt���A�������邱�Ƃ͂Ȃ��B�܂��A�UPegasi�͑��z�n����߂��Ƃ͂����A�P�R�T���N���ꂽ�Ƃ���ɂ��邽�߁A�����Ő������t���A�̉e�����n���ɋy�Ԃ��Ƃ��Ȃ��B

�Ȃ��A���z�ȊO�̍P���t���A�����ڌ��o���ꂽ�̂͏��߂Ă̂��ƁB�u���܂�ɂ����������߁A�ŏ��͍P���̔������Ǝv���܂�����v�ƌ��̂̓����[�����h��w�̃��b�`�F���E�A�X�e�����B�u���z�t���A�ɂ��Ă͉�X�͑����̏��������Ă��܂����A�����������܂ł���́A�����P������̂��̂ł��B���̇UPegasi�̃t���A�́A���z�ȊO�̏��߂Ă̂��̂ŁA�ڂ�����������i�D�̋@��ł��ˁB�v

�t���A�͓d�g�悩��w����̍L�͈͂ɂ킽����˂���K�͂Ȕ������ۂŁA���z�t���A�̓R���i�ň����N������邱�Ƃ��킩���Ă���B���z�̏ꍇ�A�w�����˂͐����ԑ������������A�UPegasi�̏ꍇ�͐����ԑ����Ă����Ƃ����B���̂��Ƃ�����A�UPegasi�̃t���A�������ɑ�K�͂����������킩��B

�t���A�̓R���i���瑾�z�\�ʂ������Đ�����d�q�̑�ʍ~�����ւ���Ă���B���z�ʂɂ����鎥��̂˂���ƌ������A���̂悤�ȓd�q�̑�ʍ~���Ɖ����������N�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

�t���A�̓R���i���瑾�z�\�ʂ������Đ�����d�q�̑�ʍ~�����ւ���Ă���B���z�ʂɂ����鎥��̂˂���ƌ������A���̂悤�ȓd�q�̑�ʍ~���Ɖ����������N�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

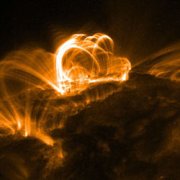

�i�E�͂Q�O�O�T�N�X���A�m�`�r�`�̂s�q�`�b�d�q���ɂ���đ�����ꂽ���z�t���A�B���邭�P�����[�v�͎���i���͐��j��\���Ă���A���̃��[�v�̂˂���ƌ������t���A�̈������ɂȂ��Ă���B�j

�Ƃ���ŁA�t���A���N�������P���͘A���n�uII

Pegasi�v���Ȃ��Q�̍P���̂����A�O�D�W���z���ʂ̕��B���Ȃ݂ɔ����͂��̔����̎��ʂ̂O�D�S���z���ʁB���҂͋ɂ߂Đڋ߂��Ă���A���a�̐��{���x��������������Ă��Ȃ��B���̂��߂��݂��ɍ�p���钩�[�͔͂��ɑ傫���A���ꂪ�������]���������Ă���i�P���ǂ������ߐځ��A�������������A���A���[�͂̌��ʓ����ʂ����������Ă���Ƃ������Ƃ́A���]�������A�������Ƃقړ������x�ł���Ƃ������Ƃł��ˁ��Ǘ��l�j�B

��̓I�ɂ́A���z���Q�W���Ŏ��]����̂ɑ��AII

Pegasi�̍P���͂V���Ŏ��]����B���̍������]���A�����t���A�������N�����Ă���ƍl������B

�Ȃ��B�Ⴂ�P���͎��]�������A�t���A�������ł���A����͉�X�̑��z�ɂ����ē��Ă͂܂��Ă����B����AII

Pegasi�͏��Ȃ��Ƃ���X�̑��z�����P�O���N�͔N���ς�ł���ƍl�����Ă���A�Ⴂ�Ƃ͌����Ȃ��B�����A���ꂪ��q�̂悤�ȘA����Ԃł��邽�߁A�Ⴂ�P�����l�A�����ȃt���A�������ێ����Ă���ƍl������Ƃ����B

���Ȃ݂ɂ��̃t���A�̔����́A���˂��ꂽ���G�l���M�[�w���̌��o�łȂ��ꂽ�B�X�E�B�t�g�͌��X�K���}���o�[�X�g���u���ɒǐՂ��邽�߂̉q���ł��邪�A�t���A�Ŕ����������G�l���M�[�w�����K���}���o�[�X�g�̃A���[�g�Ɓg���Ⴂ�h�����̂ł������B�ڂ������������ցyNASA 11.06�z

<�lj��L�� 10.27. 2006>

���E�́A�m�`�r�`�̃X�s�b�c�A�ԊO���F���]������ʂ��Č��������A�ւ̌`�������Í����_�B��͌n�̒��S�����E���č��̂P�P�O�O�O���N���ꂽ�Ƃ���ɉ�������Ă���B

���E�́A�m�`�r�`�̃X�s�b�c�A�ԊO���F���]������ʂ��Č��������A�ւ̌`�������Í����_�B��͌n�̒��S�����E���č��̂P�P�O�O�O���N���ꂽ�Ƃ���ɉ�������Ă���B

�Í����_�͕��������ԃK�X��_�X�g�̉�ŁA�ቷ�̂��ߕ��q��Ԃő��݂��A���ӂ̍P���Ȃǂ��������z�����邽�ߍ���������B

��ʂɈÍ����_�͐V���ȍP�����a�������ł�����A���̎֏_����O�ł͂Ȃ��A���X�ɐԂ��P���Ă���̂́A�K�X�����k���A�M���n�߂Ă���p�ł���A�����͑��z�̂T�O�{�ɂ��B����县�ʐ��ł���B

���̂悤�ȏꏊ������ƁA�P�����ǂ̂悤�Ɍ`������Ă����̂���m��肪����邱�Ƃ��ł���̂��B�县�ʍP���́A��X�̑��z�̂悤�ȒᎿ�ʂ̍P���Ɠ����v���Z�X�Œa�����邩�ۂ��Ƃ��������͂܂���������Ă��Ȃ��B�ڂ������������ցyNASA 10.27�z

�c���̕��̐Ԃ��~�`�̂�́A���V�������̎c�[�ł��傤���ˁ`

<�lj��L�� 10.03. 2006>

���A���]�i��w�X�`�����[�h�V����̌����`�[���́A�m�`�r�`�̐ԊO���F���]�����u�X�s�b�c�A�v�ɂ��ϑ��ŁA�����̍P�����琁���o������Ȏ��O���ƍP�������A�ߗׂ̍P�������K�X�~�Ղ𐁂�����Ă���p�������B

�`�[���́A�n������Q�S�T�O���N�̋����ɂ���n�^�C�v�̃X�y�N�g�������������Ƃ��̎��ӂ��X�s�b�c�A�ɂ��ϑ������B���̌��ʁA���̋ߗׂɑ��݂��鑾�z���x�̎��ʂ����P�����L����K�X�~�Ղ��A���������琁���t���鎇�O���ƍP�����ŏ����i�u�������v�Ƃ����j���A���������Ă����Ԃ��������Ƃ����B

�i���͔g���Q�S�~�N�����ϑ��œ���ꂽ�f���B�E�ɂ���̂��������ŁA���̍����ɂ��鑾�z���x�̍P���������iTail�j�ɐL�тĂ��邪�A���������������Ă���K�X�~�ՁB���̗l�́A���z�ɋ߂Â����a���Ɏ��Ă���B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�n�^�C�v�̍P���͍ŏd�ʋ��̍P���ŁA���z�̂P�O�O�{���x�̎��ʂɒB���邱�Ƃ�����B���̕��o����G�l���M�[�́A���z�̂P�O�O���{�ȏ�ɂȂ�B

���̈���ȃK�X�~�Ղł́A�f���n���a������m���̓[���ɓ������Ƃ�����B���Ȃ݂ɂ��̌������̉ߒ��́A���z�ɐڋ߂����a���������Ȃт�����ߒ��Ǝ��Ă���B

�����`�[���͂��������A�n�^�C�v�P���ɋ߂����ĉ~�Ղ������Ȃ��P����T���Ă���r���������Ƃ����B�Ƃ��낪�ނ炪���܂��܌������̂́A���̉~�Ղ��͂�����Ă����Œ��̂��̂������Ƃ����킯���B

���̔������܂Ƃ߂��_�����ŋ߁A�u�A�X�g���t�B�W�J���E�W���[�i���v�ɃA�N�Z�v�g���ꂽ��Ԃ��Ƃ����B�ڂ������������ցySpitzer 10.03�z

<�lj��L�� 09.27. 2006>

�����z�̂P�O�{�ȏ�̎��ʂ����县�ʍP�����ǂ̂悤�ɂ��̎��ʂ��l�������̂��A���̃��J�j�Y���𖾂炩�ɂ���d�v�ȃq���g���č����d�g�]�����i�u�k�`�j�̊ϑ��Ō��������B

���̊ϑ��ƌ����̓X�y�C���E�o���Z���i��w�̃}���A�E�e���T�E�x���g�������j��̌����`�[���ɂ���čs���Ă������́B����܂ő县�ʍP���̌`���ߒ��ɂ͂͂����肵�Ȃ����������������A���j��̃`�[���͂���𖾂炩�ɂ���d�v�Ȏ肪����������B

���`�[���͒n�������Q�T�O�O�O���N�̋����ɂ���uG24

A1�v�ƕ����̂���ꂽ�Ⴂ�县�ʍP����d�g�]�����Ŋϑ������B���̍P���͑��z�̖�Q�O�{�̐}�̂������B

����܂ōP���́A���ԃK�X�_�����Ȃ̏d�͂ŕ���i���k�j���A�`�������̂Ƃ���Ă����B�������̍l���͏����ʂ̍P���ɂ͑Ó��ł�����̂́A�县�ʂ̍P���ɂ̓���������Ƃ���Ă����B�V�~�����[�V�����ő��z�̂W�{���鎿�ʂ̍P�������̃��J�j�Y���ō�낤�Ƃ��Ă��A�r���ŗl�X�ȕ��˂��D���ƂȂ�A�i���˂ɂ��g�˗́h�����k�K�X���j�`�����X�g�b�v���Ă��܂��̂��B

���̍������������ЂƂ̃A�C�f�B�A�Ƃ��ẮA�a��������P���̎��͂ɍ~���~�Ղ����݂��A���̉~�Ղ�����肵�ăK�X���~�����Ă���Ƃ������̂�����B�P���̒a�����i�ނɂ�O�ւ̕��˂����܂邪�A���˂̓K�X�~�Ղɓ����邱�Ƃ��Ȃ��A�܂蕨���̍~����W���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����l�����B���̃��f���͓����ɁA�~�Ղ̒��S���ɉ����ď㉺�ɁA�ꕔ�̕��������͂ɐ��������邱�Ƃ��\������i�E�j�B

���̍������������ЂƂ̃A�C�f�B�A�Ƃ��ẮA�a��������P���̎��͂ɍ~���~�Ղ����݂��A���̉~�Ղ�����肵�ăK�X���~�����Ă���Ƃ������̂�����B�P���̒a�����i�ނɂ�O�ւ̕��˂����܂邪�A���˂̓K�X�~�Ղɓ����邱�Ƃ��Ȃ��A�܂蕨���̍~����W���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����l�����B���̃��f���͓����ɁA�~�Ղ̒��S���ɉ����ď㉺�ɁA�ꕔ�̕��������͂ɐ��������邱�Ƃ��\������i�E�j�B

���̃��f�����̂܂܂̎p�ɑ��݂���县�ʍP���Ƃ��Ĕނ炪�������̂��A�uG24

A1�v�Ȃ̂��B

�ނ�͓d�g�]������p���A�A�����j�A���q�����˂���Q�R�f�g���t�߂̓d�g�̓������ڂ����ǂ����B�����͂��̃h�b�v���[�V�t�g����m�邱�Ƃ��ł��邪�A����ɂ��ƁA�K�X�̓h�[�i�b�c��̉~�ՂɌ������ė�������ł��邱�Ƃ����������Ƃ����B

�u�������̔����́A�县�ʍP���̒a�����J�j�Y���Ɂg�~�Ճ��f���h���L���ł��邱�Ƃ���������d�v�Ȃ��̂ł��v�Ə��j�͌��A�ڂ������������ցB�yNRAO

09.27�z

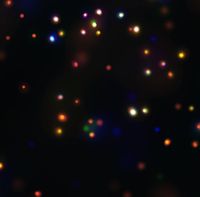

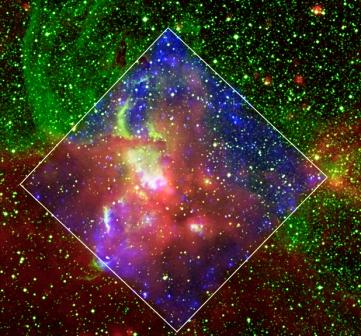

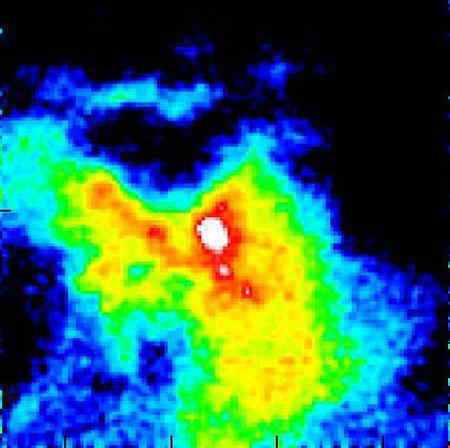

�����̉摜�́A�m�`�r�`�̂w���F���]�����u�`�����h���v�ɂ���ē���ꂽ�f�[�^���[���J���[�ŕ\��������イ�����̐��c�u�m�f�b�R�T�V�U�v�̎p�B�m�f�b�R�T�V�U�͋���Ȃg�U�̈�ŁA�n������X�O�O�O���N�̂Ƃ���Ɉʒu����B��G�l���M�[�w���i�O�D�T�|�Q�D�O��eV�j��̕��˂�ԂŁA���G�l���M�[�w���i�Q�|�W��eV�j��̂����Ŏ����Ă���B

�`�����h���ɂ��ϑ��ł͓_���̂悤�ɂ݂���w�����̉������Ă���A���̈ꕔ�͎Ⴂ�县�ʂ́A��ʂ̃K�X����o���Ă���P���ł���B�܂��A�������̓K�X�̉��[���ɖ����ꂽ�P�������̎p�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�u�g�U�̈�v�Ƃ́A�P�����a���𑱂��Ă���Z���Ȑ��f�K�X�_�̂��ƂŁA�C�I�����������f���q�i�d�����f�j����ʂɊ܂܂�Ă��邱�Ƃ��疼�t�����Ă���i���Ȃ݂ɒ������f�́u�g�T�v�j�B���̗̈�ɂ͍����ŎႭ�A���县�ʂ̍P�������݂��A���̂悤�ȍP���͋��͂Ȏ��O������˂��A���͂̃K�X�_��d�������A�U�����_���`����Ă���B

�m�f�b�R�T�V�U�͔��ɖ��x�������̂ŁA�`�����h���ɂ���ē���ꂽ�摜���ł́A�����̂��̂悤�ȍP���͖�����Ă��܂��Ă���B�P���̉�͐ԊO���ϑ��ł͔F�߂��Ă��邪�A�������A���݂���P���̐��ł͎U�����_�Ƃ��Ă̋P�����ێ�����ɂ͕s�\���ł��邱�Ƃ��킩���Ă���B

����A�d�g�ϑ��ŁA�g�U�̈�̊O������O���Ɍ��������A�c��ȗʂ̓d���K�X���̑��݂��F�߂��Ă���B���̂w���f�[�^�Ɠd�g�ϑ��f�[�^���q���g�ɁA�����ꂽ�琁���o�����͂ȍP�����ɔ��邱�Ƃ��ł���̂��B�傫���摜�Əڍׂ��������ցB�yChandra 09.27�z

<�lj��L�� 09.19. 2006>

���I���I�����_�ŁA���܂ꂽ����̓�̍P�����A���f�K�X���L�͈͂ɕ����o���Ă���u�A�E�g�t���[�v�Ƃ������ۂ�N���ȉ摜�łƂ炦�邱�ƂɁA�����V����▼�É���Ȃǂ̌����`�[�������������B

�P���̐i���̎d�g�݉𖾂ɂȂ��鐬�ʂŁA�Q�O���t�̕ēV���w�p���Ɍf�ڂ����B

�ϑ������̂͑��z�̖�Q�T�{�̎��ʂ����u�h�q���Q�v�ƁA�V�{�ȏ�̎��ʂ�����u�a�m�v�B�Ƃ��ɒn�������P�T�O�O���N�̋����ɂ���A��A�t���J�ɐݒu�����ԊO���]�����ŎB�e�����B�h�q���Q��a�m���畬���o�����K�X�́A�����n����Q���N�i�P���N�͖�X���T�O�O�O���L���E���[�g���j�ɂ��L�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B�y�ǔ�

09.19�z

<�lj��L�� 08.31. 2006>

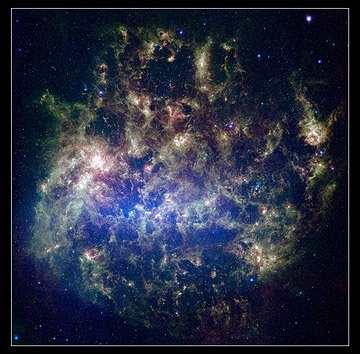

�����̉摜�́A�m�`�r�`�̃X�s�b�c�A�ԊO���F���]�����ł���܂łɓ���ꂽ�R�O���V���b�g���z����摜���Ȃ����킹�č��ꂽ�A��}�[�������_�̐ԊO���摜�B���̒��ɂ͂P�O�O�����z����V�̂��܂܂�Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�摜�͋^���J���[�ŁA�g���R�D�U�~�N������A�W�~�N������A�Q�S�~�N������Ԃŕ\���Ă���B�͔N�����o�߂����P�����甭��������̂ŁA�������ɏW�����Ă���B���̎��ӂ́A���ׂƂ����P���̈�͍������县�ʂ̍P�����������_�X�g�ɖ�����Ă���Ƃ���B�����Ă��̍P���ɂ���ĔM����ꂽ�_�X�g���Ԃ������ɑΉ����Ă���B�Ȃ��A�̕����͔�r�I�ቷ�̐��ԃK�X�╪�q�T�C�Y�̃_�X�g���L�����Ă���Ƃ���ł���B

���̉摜�͂܂��ɁA��}�[�����_�́g�_�X�g�n�}�h�ƌ�����B����ɂ��A�V�̗̂։��]���̃��J�j�Y����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂��B�U�O���N�قǑO�A���̐��_����͌n�ɍŐڋ߂����ہA���̏d�͂Łg������h�A���̌��ʁA�县�ʐ��̔����I�Ȓa���������N�����ꂽ�ƍl�����Ă���B���̏�Ԃ͂܂��A���\�����N�����ꂽ�A����ΎႢ��͂ɂ�����P���`���̃v���Z�X�Ǝ��ʂ��Ă���ƍl�����Ă���A�}�[�������_�́A�Ⴂ��͂̌����ɒʂ���d�v�Ȍ����Ώۂł�����B�ڂ������������ցySpitzer 08.31�z

<�lj��L�� 08.23. 2006>

�������̋����͂ł́A���S�ɐ��ޒ��县�ʃu���b�N�z�[�����V���ȍP���̒a����j��ł��邱�Ƃ��ANASA�̋�͊ϑ��F���]�����u�M�����N�V�[�E�G�{�����[�V�����E�G�N�X�v���[���[�v�̊ϑ��Ŗ��炩�ɂȂ����B

�������̋����͂ł́A���S�ɐ��ޒ��县�ʃu���b�N�z�[�����V���ȍP���̒a����j��ł��邱�Ƃ��ANASA�̋�͊ϑ��F���]�����u�M�����N�V�[�E�G�{�����[�V�����E�G�N�X�v���[���[�v�̊ϑ��Ŗ��炩�ɂȂ����B

���̉F���]�����͖�W�O�O�ɋy�ԁA�l�X�ȃT�C�Y�̑ȉ~��͂��ϑ������B���̌��ʁA��莿�ʂ̑傫���i�������͋���ȁj��͂قǁA�Ⴂ�P�������Ȃ��Ƃ����W�����o���ꂽ�Ƃ����B�����͂͂���ɉ������县�ʃu���b�N�z�[����L���邱�Ƃ��m���Ă���̂ŁA�����ҒB�́A�u���b�N�z�[�����Ⴂ�P���̏��Ȃ��ɊW���Ă���ƍl���Ă���B

�u�����͂ɂ����钴�县�ʃu���b�N�z�[���́A�P���̌`���ɖ��Ȋ��������炵�Ă��܂��v�ƌ��̂́A�`�[���𗦂���؍��E�����Z�C��w�̃C�E�\�N���������B

����܂ł��A�u���b�N�z�[�����P���a����j��ł���Ɨ\���͂���Ă������A������m���߂�[���ȕ��@���Ȃ������B�Q�O�O�R�N�ɑł��グ��ꂽ�M�����N�V�[�E�G�{�����[�V�����E�G�N�X�v���[���[�̒������x���O���Z���T�[�́A�P�����a������ۂɕ��˂��鎇�O���̊ϑ��ɑ傫�ȈЗ͂����A����̌��_�������ꂽ�B

�����`�[���́A�u���b�N�z�[������͂̃T�C�Y�ɑ��Ă�����̑傫���ɒB����ƁA�u���b�N�z�[���̉e���̂��߁A���̋�͂ł͂��͂�P�����a�����Ȃ����Ƃ������B

�܂��A���̗v���Ƃ��ĂQ�̃��J�j�Y�����l������Ƃ����B�P�́A�W�F�b�g���P�����`�����邽�߂̃K�X�𐁂�����A���ꂪ���R���Ă��܂��Ƃ������́B�����P�́A�u���b�N�z�[���̎��͂̃K�X�������ɂȂ�A�P���̌`���ɂȂ���K�X���k��j�ނƂ������́B

�_�����u�l�[�`���[�v�W���Q�S�����ɋL�ڂ��ꂽ�B���킵�����������ցyNASA/JPL-Caltech/GALEX

08.23�z

�c��̋L���ɂ͂���܂��A�ނ�͑ȉ~��͂ł��P�����a�����Ă��邱�Ƃ����Ƃ߂Ă��܂��B����܂ŁA�ȉ~��͂͌Â������肩��Ȃ�A�V���ȍP���̌`���͍s���Ă��Ȃ��ƍl�����Ă��܂����B

<�lj��L�� 08.17. 2006>

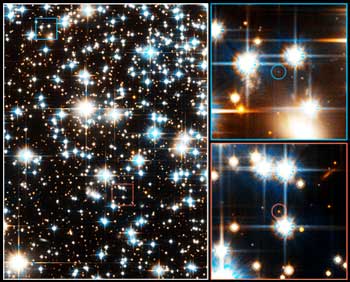

���摜�́A�n�b�u���F���]�����ɂ��B�e���ꂽ���c�u�m�f�b�U�R�X�V�v�̊g��摜�B���̉摜�̒��ɂ���A�������Q�݂̈͂����ꂼ��X�Ɋg�債�����̂��E�̂Q�B���̂����A�g�̒��Ɏʂ��Ă���͔̂��F��ŁA�Ԙg�̒��̂���͐ԐF��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�m�f�b�U�R�X�V�͒n�������W�T�O�O���N�̋����ɂ���A��r�I�߂��Ƃ���ɂ��鋅�c�ŁA�ϑ�����r�I�e�Ղ��B����̓J�i�_�E�u���e�B�b�V���R�����r�A��w�̃n�[�x�C�E���b�`���[�������錤���O���[�v���������̂ŁA��̂Q���́A����܂łɎB�e���ꂽ���ł͍ł��Â��P���ł���Ƃ����i�ԐF��͂Q�U�����A���F��͂Q�W�����j�B

���݃`�F�R�ŊJ�Ò��̍��ۓV���w�A���i�h�`�t�j�̑���Ŕ��\���ꂽ�B�܂��A�����P�W�����s�́u�T�C�G���X�v���ɂ��L�ڂ���Ă���B

�u���̐��c�̒��ŁA���f�R�Ă�����P���͑S�Ėԗ����܂����B���͂�A������҂��Ă�������Ȑ��͂Ȃ��ł��傤�B��X�́A���肵���j�������x���邱�Ƃ̂ł���ŏ����̍P���������̂ł��B��������������P���́A���͂�Â����Ċϑ��ɂ�����Ȃ��ł��傤�v�ƃ��b�`���[���͌��E

�n�b�u���ł́A���ɏ������Â����A���z�̂悤�Ɋj�����Ŏ��g���P�����Ă���ԐF��ƁA�P���́g�R�������h�̂P�ł��锒�F��̃T�[�x�C���s��ꂽ�B

�Ƃ���ŁA�ŏ��͍����̔��F������Ԃ̌o�߂Ƌ��ɏ������₦�Ă������A�₦��ɂ�Ԃ݂�ттĂ����̂ł͂Ȃ��A�\�ʂł̉��w�g���̕ω��ɂ��A�ނ���݂�ттĂ����Ƃ����\��������B���̂Ƃ���A���ۂɐ݂�тт�����͌������Ă��Ȃ��i�c�ނ�Ƃ��Ă͂�������������̂ł��傤�O�O���Ǘ��l�j�B�܂��A���F��ׂ邱�Ƃɂ��A���c�̐i���Ȃǂ�H�邱�Ƃ��ł���B�����A���̂m�f�b�U�R�X�V�͖�P�Q�O���N���o�߂��Ă���ƍl�����Ă���iNGC6397�Ƒ��z�n�̈ʒu�W�͉��E��}�ŁA���������c�̑S�i�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�E��̃O���t�́A���̐��c���\������P����O�O�ɒ������ēZ�ߏグ��ꂽ�A������g�q�}�B�E���̃O���[�v����n��A�ŁA�ቷ�i�ԁj�̍P���͋P�x���������A�����i���F�`���j�̂���́A�P�x���傫�����Ƃ�������Ă���B

����A�����̃O���[�v�����F��ŁA��������̉��x�ɂ���Ė��邳���قȂ��Ă��邱�Ƃ�������Ă���B�����A�ቷ���̂���_����F���݂�тт邽�߁A�w�A�s���J�[�u��`���悤�ȕ��z�}�ɂȂ��Ă��邪�A���̕��������͂܂������̈���łȂ��B

���̂悤�Ȓn���Ȓ����́A�P���̐i���͂������A�F���S�̂̐i���̃V�i���I�ɂ��e����^����d�v�ȃf�[�^�ƂȂ�B�傫���T�C�Y�̉摜�ȂǁA�ڂ������������ցyHubble 08.17�z

<�lj��L�� 08.14. 2006>

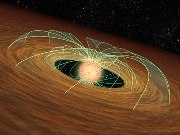

���n�[�o�[�h�E�X�~�\�j�A���F�������w�Z���^�[�̃_���E�}���������n�߂Ƃ��錤���`�[���́A�P�����`�������鍂���x�̐��ԃK�X�̈悪�A�g�����v�h�̂悤�Ȍ`������������`�����Ă��邱�Ƃ������B

�֘A�_�����u�T�C�G���X�v�W���P�P�����ɋL�ڂ���Ă���B

�����`�[���̓y���Z�E�X���̕����X�W�O���N�̋����ɂ��錴�n���`���̈�uNGC

1333 IRAS 4A�v���A�X�~�\�j�A���̃T�u�~���g�d�g���v��p���Ċϑ������B�u���̗̈���ΏۂɑI�̂́A�ߋ��̌������A�����v�̌`����������̑��݂������\���������Ɣ��f��������ł����v�ƌ��̂́A�}�������B�uNGC

1333 IRAS 4A�v�̓y���Z�E�X�����q�_�uNGC1333�v�̈ꕔ�BNGC1333�͑��z���x�̍P�����P�R���ȏ���܂ރK�X���_�ŁA�P���̒a��������ȗ̈�B

�i�摜�E���̓X�s�b�c�A�ԊO���F���]�������B�e����NGC1333�̎p�B�a��������P���i���n���j�͉����ł̋P���͔����Ȃ��̂ŁA�ԊO���g���ɂ��ϑ��łȂ��ƌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�S��ނ̐ԊO�g���ɂ��ϑ����d�ˁA�Ⴂ���킩��悤�ɒ��F�������́B�E��

NGC1333-4A �̈�B�ڂ������������ցj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����܂ŁA�P���̌`�����f���ɂ��ƁA�d�͎��k���n�߂����ԃK�X�́A���ꎩ�g���`�����鎥��i�������́j�ɑł����K�v�������邱�Ƃ��\������Ă����B�ڂ����v�Z�ɂ��ƁA���̎���̌`�͍����v�ɋ߂��Ƃ���Ă����B

���ԃK�X��_�X�g�͎��͐��ɉ����ĕ��Ԃ̂ŁA�K�X�Ȃǂ̕��z�����v�Œ��ׂ邱�ƂŁA����̋����╪�z�ׂ邱�Ƃ��ł���B�u�X�~�\�j�A�����v�̓���Ό����o�\�͂ɂ��A���̏�̒��ډ�͂��\�ƂȂ�܂����B����̔����́A���_�ŗ\������Ă����������m���Ȃ��̂Ƃ���A�ŏ��̗�ł��ˁB�v�ƌ��̂́A�`�[���̂P�l�ł��郉���v���T�h�E���I���B

���ԃK�X��_�X�g�͎��͐��ɉ����ĕ��Ԃ̂ŁA�K�X�Ȃǂ̕��z�����v�Œ��ׂ邱�ƂŁA����̋����╪�z�ׂ邱�Ƃ��ł���B�u�X�~�\�j�A�����v�̓���Ό����o�\�͂ɂ��A���̏�̒��ډ�͂��\�ƂȂ�܂����B����̔����́A���_�ŗ\������Ă����������m���Ȃ��̂Ƃ���A�ŏ��̗�ł��ˁB�v�ƌ��̂́A�`�[���̂P�l�ł��郉���v���T�h�E���I���B

�i�E��̉摜�ŁA�Ԃ��_��������̕��z�B�����v�̂��т�̂悤�Ȋ����ł��ˁB�傫���T�C�Y���������j

���̔����͂܂��AIRAS 4A �ɂ����ẮA�d�͎��k������������v���Ƃ��āA����ɂ�鈳�͂������ɂ�邻������e���͂������Ƃ������Ƃ������Ă���Ƃ����B���̂��Ƃ́A���̍P���`���̏�ł̂قړ����ł͂Ȃ����Ɣނ�͍l���Ă���B

IRAS 4A �ł́A���ƂP�O�O���N������ƁA�Q�̍P�����a������Ƃ݂��Ă���B�ڂ������������ցyHarvard-Smithsonian Center for Astrophysics 08.10�z

�c�܂�Œ����g�f�f�őَ��̑ٓ����݂Ă���悤�Ȋ����ł��ˁI

<�lj��L�� 08.14. 2006>

���~�̖��ɋP���I���I�����i�����j�B�����ł͂��Ȃ��݂̎p��ԊO���g���ŎB�e����ƁA�����ڂ͂����ƕς��B�E���͂P�X�W�R�N�ɉ^�p���ꂽ�ԊO���F���]�����u�h�q�`�r�v�ɂ���ĎB�e���ꂽ�I���I�����B�W���L����̂͐��ԃK�X��_�X�g�ŁA�ЂƂ���P���̈�́u�I���I���`�v�i�����g�̒����j�A�u�I���I���a�v�i�g�O���h�̍��[�j�ƌĂ�Ă���A�����ł͑�ʂ̍P�������X�ƒa�����Ă���B���悻�g���q�����h�Ƃ͉��̂Ȃ��̈悾�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̂悤�ȗ̈�́A�P���̒a�����J�j�Y������������ɂ����ẮA���ɏd�v�Ȋϑ��Ώۂł���B�I���I���̈�͌Â�����m��ꂽ�ꏊ�ł��邪�A�܂��܂��m���Ă��Ȃ����Ƃ͑����B

�ŋ߁A�m�`�r�`�̐ԊO���F���]�����u�X�s�b�c�A�v�ɂ���Ă��̕ӂ�̊ϑ����s��ꂽ�B�X�s�b�c�A�̓I���I���`�C�a�o���̗̈�ɁA�_�X�g�~�Ղ��]�����P���������ƂQ�R�O�O�A�܂��_�X�g�~�Ղ��]����܂łɂȂ��A���܂ꂽ�Ă̍P�����Q�O�O���������B���́A�X�s�b�c�A�ɂ��I���I���`�̊g��ϑ��i��̉摜�ŁA�����Ɉ͂܂ꂽ�̈�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̊g��̈�ɂ͖�W�O�O�́A���z���x�̍P�������݂���B���̒��ōX�Ɋg�債���̂��ʘg�Ɏ����ꂽ�R�ӏ��ŁA�����̍P���͂��̂悤�ȁg�n���s�s�h���`�����A����Ε��U�^�W���`�Ԃő��݂��Ă���B�摜�̒��ŗΐF�ɒ��F���ꂽ�����́A�W�F�b�g�̑��݂������Ă���B

�ԊO���Ŋϑ�����ƁA�����ł͑S�������Ȃ������~�Ղ�W�F�b�g�Ȃǂ̑��݂����m���邱�Ƃ��ł���̂��B

�Ƃ���ŁA��A�̊ϑ��ɂ��A�a�������Ă̍P���̕��z�Ɋւ��A�����[�����Ƃ����炩�ƂȂ����B�_�X�g�~�Ղ��]�����P���̖�U�O���́g�n���s�s�h�ɑ��݂��A�P�T���͂��̍x�O�́g�����h�ɁA�����Ďc��̂Q�T���͓_�X�ƎU�݂���Ƃ����̂��B����܂ł��̂悤�ȍP���̂X�O���́g�s�s�Z�܂��h���ƍl�����Ă��������ɁA���̌��ʁA���ɂQ�T�����̍P�����_�ݕ��z���Ă��邱�Ƃ́A�P���a���̐��E�ςɑ傫�ȕω��������炷�\��������B

�܂��A���̂悤�Ȍ����́A��X�̑��z���a���������ɔ��邱�Ƃɂ��Ȃ�ȂǁA�ɂ߂ĉ����[���B�ڂ������������ցySpitzer 08.14�z

<�lj��L�� 08.02. 2006>

�����B��V����iESO�j�̖]�����u�k�s��p���Ċϑ��𑱂��Ă��錤���҂炪���̂قǁA���F��Ɣ��F�����Ȃ�A���n�������B���̕s���R�ȑg�ݍ��킹�́A���Ĕ��F����������������A���̊��F������̋����̓����i�O�w�j������Ă������Ƃ��Ӗ����Ă���B

�����B��V����iESO�j�̖]�����u�k�s��p���Ċϑ��𑱂��Ă��錤���҂炪���̂قǁA���F��Ɣ��F�����Ȃ�A���n�������B���̕s���R�ȑg�ݍ��킹�́A���Ĕ��F����������������A���̊��F������̋����̓����i�O�w�j������Ă������Ƃ��Ӗ����Ă���B

�u��́A�i���F��ɂƂ��Ắj���ɖ��Ȑi����H��͂��Ȃ̂ł��B�ł������ܖڂ̑O�ɂ����Ԃ́A���F��������Ɉ��ݍ��܂�Ă��A�w�lje�����Ȃ������Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�v�ƌ��̂́A�p�E�L�[����w�̌������s�G�[���E�}�b�N�X�e�b�h���B

���������A���n�ł́A�o���̓V�̂͒n���|���Ԃ̋����قǂ̊u����������A�͂��Q���ԂŌ��]�������Ă���B���ʁA��͕K���������̂悤�Ȏ��ߋ����Ɉʒu���Ȃ��B���X�A���z�|�n���Ԃ̋����̊u����͂��������̂��A�P���������ւƖc�������ۂɈ��ݍ��܂�A�O���𗎂Ƃ��Ă������͂��ł���B

�����`�[���̈���A�}�b�g�E�o�[���[���́A�u���F������f��C��L���邽�߁A�����̐��f�O�w�ɕ�܂�Ă��A�i���f�̕����[���d���̂Łj�͂�����鎖���Ȃ������̂��낤�v�ƍl���Ă���B

�����A�����i�����j�͑S�������Ƃ����킯�ł͂Ȃ������͂��ł���B���F����P���̒��S�Ɍ������ė������Ă����ɂ�A�Ռ��g�������������Ă������͂����ƁA�}�b�N�X�e�b�h���͌��B

�܂��A���F��͊����E�Ƃ͂����A���̋O���͍ŏ����������Ɠ����ɗ������݁A�����āA���F�����̕��˂ƒ����͂ɂ����ȍ�����Ԃɔ�����Ă���̂ł���B

���ΐ����_�ɂ��A���̘A���n�̊Ԋu���������X�ɒZ���Ȃ�A��P�S���N��ɂ́A�P���Ԃ��傢�̌��]�����ɂȂ�ƍl�����Ă���B���̎��ɂ́A���F��̑�C�����F��ɍ~�����n�߂邾�낤�ƁA���`�[���̃����o�[�͍l���Ă���Ƃ����B�ڂ������������ցBESO�̔��\���������ySpaceDaily 08.02�z

<�lj��L�� 07.25. 2006>

���`���̐^���Œ��ɂ���P���̎��͂����͂ރ_�X�g�̉~�Ղ��A�P���̎��]�Ƀu���[�L�������Ă���؋������������B�m�`�r�`�̃X�s�b�c�A�ԊO���F���]�������g�����P���̊ϑ��ɂ�薾�炩�ɂȂ����B

���`���̐^���Œ��ɂ���P���̎��͂����͂ރ_�X�g�̉~�Ղ��A�P���̎��]�Ƀu���[�L�������Ă���؋������������B�m�`�r�`�̃X�s�b�c�A�ԊO���F���]�������g�����P���̊ϑ��ɂ�薾�炩�ɂȂ����B

�P���́A���ԃK�X�����k���邱�ƂŌ`������Ă����B�K�X���͂��ł���]�^�������Ă���ƁA���k�A���Ȃ킿���S�Ɋ��ɂ�Ċp���x�͑����Ȃ��Ă����c���傤�ǃX�P�[�^�[���L�����r���k�߂�ƃX�s���������ɂȂ�̂Ɠ����������B

���������v���Z�X�ɂ��A�`���������P���͈�ʂɍ�����]�����Ă���A���̎��]�����͔�����������ɒB����B���̎����͂����ƒZ���\�������邪�A�������A����Ƀu���[�L�������Ă��郁�J�j�Y�������݂���ƍl�����Ă����B���܂�ɉ�]�������Ȃ�ƁA�P�����̂��o���o���ɂȂ��Ă��܂����炾�B�P���̎��͂���芪���_�X�g�~�Ղ͂��̂P�ł͂Ȃ����ƍl�����Ă������A����܂Œ��ڂ̌��͍�������B

�_�����u�A�X�g���t�B�W�J���E�W���[�i���v���V���Q�O���ɋL�ڂ��ꂽ�B

�X�s�b�c�A�T�C�G���X�Z���^�[�̃��C�U�E���u�����m�́A���̖��ɂP�O�N�����g��ł����A���l�҂̈�l���B����̐��ʂ��܂Ƃ߂��_���̕M�����M�҂ł�����B����̔����́A�a���Ԃ��Ȃ��P���Ƃ������芪���~�ՂƂ̕��G�ȊW�𗝉����邽�߂ɕK�v�ȗv�f�̈ꕔ���ł���Ƃ����B

����܂ŁA�P���̎��ꂪ�~�ՂɁg�Ђ��ς���h�`�ɂȂ邱�ƂŁA�P�����g�̉�]�Ƀu���[�L���������Ă���ƍl�����Ă����B���̉����������邽�߁A���u�����m��̓X�s�b�c�A��p���A�I���I�����_�ɑ��݂����T�O�O�́A���܂ꂽ�Ă̍P���̊ϑ����s�����B�ނ�͂������X�s���̒x���^�C�v�Ƒ����^�C�v�Ƃɕ��ނ��A�~�Ղ����P���̐����A�x���^�C�v�ł͑����^�C�v�̂T�{�ɂȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ����B�i��C���X�g�E���ꂪ�~�Ղƍ�p���Ă���͎��}�B������̃y�[�W�̈�ԉ��ɁA�킩��₷���\�������悪����܂��B�j

�u���Ȃ��Ƃ����̗̈�̍P���Ɋւ��ẮA�~�Ղ����]�̃X���[�_�E���Ɉ���Ă��邱�Ƃ����炩���ƌ����܂��B�����A�����Ƒ��̃t�@�N�^�[���ւ���Ă���\�����ے�͂ł��܂���B�v�ƌ��̂́A���u�����m�B���̃t�@�N�^�[�Ƃ́A�Ⴆ�P�����Ȃǂ��l������B

�����A�m���ɉ~�Ղ��P���̎��]�Ƀu���[�L�������Ă���̂��Ƃ�����A�܂�A�f�������P���͂����łȂ��P���ɔ�ׂĎ��]���x���Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���H���u�����m�ɂ��ƁA�K�����������ł͂Ȃ��A���]���x���P���́A�P�ɗ]�v�Ɏ��Ԃ��o�߂��Ă��邾�����낤�Ƃ����B

���̎��]�����ƍP���n�`���̉\���Ƃ̑��֊W�Ɋւ���^��́A���ɓI�ɗ���������́A�n�O�f���̑{���ƌ����Ɉς˂��邾�낤�B����܂ł̂Ƃ���A�f�����g�����P���̎��]�́A�ǂ���x�����̂���ł���B���Ȃ݂ɉ�X�̑��z�́A��Q�W���Ŏ��]����B

���݂̋Z�p�ł́A���܂ꂽ����̍P���̎��͂ɑ��݂���f�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u������̖]�����Z�p�Ɉ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�v�Ɠ����m�͌���Ă���B�ySpitzer

07.25�z

<�lj��L�� 07.18. 2006>

���n���C�E�P�b�N�V���䏊���̌������T���E���O�����h���Ƃ��̃`�[���͐捠�A�A���]�i�̐ԊO�E���w�]�����Q�i�h�n�s�`�j�̂R�̖]������p���āA�����̐ԐF�����̊ϑ����s�����B����͕����̖]�����ō\������銱�ϑ��ŁA�d�g�̏ꍇ�͂u�k�`��u�k�a�h���L���ł��邪�A���w�g���ł̂�����\�ŁA����܂łQ��̌��w�]�����ō\�����ꂽ���v�ł̊ϑ��͓x�X�s���Ă����B�����ނ�̏ꍇ�́A�R��̖]������g�ݍ��킹���Ƃ��낪����i��ł���B

�ނ͈�A�̊ϑ��ŁA�ΏۂƂ����ԐF�����̖�R���̂P�ɂ��āA���̕\�ʂ̋P�x���z�ɒ��������������邱�Ƃ����o�����B���P�x�̕����͋���ȃX�|�b�g��ɕ��z���Ă���ƍl������Ƃ����B

�܂��A�R���̐ԐF���������Ώۂ�����ꂽ�A��Ώ̂Ȍ`�����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

���̐��ʂ́A�R��Ŋ��v���\���������Ƃ̐��ʂ��ƃ��O�����h���͎咣����B�R��p���邱�ƂŁA�P�ɑ傫���𑪂邱�Ƃ��\�ɂȂ邾���łȂ��A���ڂ����`���`�����Ƃ��ł���̂��B

���̂悤�ɁA�傫�ȉ\�����߂����w���v�����A����Ȃ��ƂɁA�h�n�s�`�͈ێ���̖�肩�獡���P���ɕ����ꂽ�i���Ɋւ���v���X�����[�X���������j�B�h�n�s�`�͂P�X�X�R�N�ɂQ��̖]�����ʼnғ����J�n���A�Q�O�O�O�N�ɂ͂P��lj�����A�v�R�䂪�����Ă���B

�ϑ��͂Q�O�O�S�N�ɍs��ꂽ�B���{�݂̐ӔC�҂ł���E�F�X���C�E�`

�g���E�v���̓��O�����h����ɑ��A�R��̖]�������ɗp�����ꍇ�̃e�X�g���˗������̂ł��������A�R�䓯���ғ��͉��炩�̐V�����m���������炷�̂ł͂Ȃ����Ƃ����ژ_�����������B

��{�I�ɁA�d�g���������Ɣg���̒Z�������������悤�Ƃ���ƁA�v������鐸�x�͔���I�ɍ��܂�B������Ƃ����U���ł��疽���ɂȂ�Ƃ����A�ϑ��̐��������ł����ʂƂȂ郌�x���B�R��ғ�����ɂ�����A�������A�H�v������Ȃ�Ɏ{����Ă���B

�ԐF�����́A���z��������͌}����A�P���̖����̎p�B�����̐ԐF�����̎p�����ڂ����m�邱�Ƃ́A�P���̐i�����l�����ŏd�v�ȃf�[�^�ƂȂ�B�ނ�͂R�T�̃~���^�����A�P�W�̔��K���ό�������тR�̕s�K���ό������ϑ������B�~���^�̂����P�Q����Ώ̂ȋP�x���z������������A���K���ό����͋͂��Q�A�s�K���ό����̓[���������B

�Ȃ����̂悤�ȋP�x�̂����������̂��A�͂����肵�����Ƃ͂킩��Ȃ����A���X���̍P���ɑ��݂��Ă��������g�n�O�f���h�̂悤�Ȕ������c�����������\�ʂɉe����^���Ă��錋�ʂȂ̂ł͂Ȃ����Ƃ����l�������`�[���͏o���Ă���B

�����́A�P�����Ƃ��ĕ��o���ꂽ�K�X���Ǐ��I�Ɍł܂��ĕ��z���A�P������̌������Ղ��Ă���Ƃ��l������Ƃ����B������ɂ���A���m�ȂƂ���͂܂��킩��Ȃ��B�ڂ������������ցykeck Observatory 07.18�z

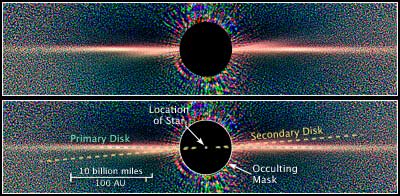

<�lj��L�� 06.27. 2006>

���x�X�b��ɂȂ�u�����������v�ŁA�傫�Ȕ������������B�]����肱�̍P���ɂ̓_�X�g�~�Ղ����݂��邱�Ƃ͂킩���Ă������A����Ƃ͕ʂɁA�Q���ڂ̉~�Ղ����݂���Ƃ����̂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��̓n�b�u���F���]�����ɂ���ĂQ�O�O�R�N�P�O���ɎB�e���ꂽ�摜�������������́B����܂Ŋm�F����Ă����Z���~�Ղ����X������ԂłQ���ڂ̉~�Ղ����ĂƂ��B

���̊ȉ~�Ղ̌X���͖�S�x�ŁA�R���s���[�^�V�~�����[�V�����̌��ʁA�Q���ڂ̉~�Ղ̒��ɖؐ����ʂƓ����x�Ȃ����Q�O�{�̎��ʂ̘f�������݂���\��������Ƃ����B���̘f������~�Ղ̃_�X�g���R�U�炵�A�����̉~�Ղ�����Ă���̂��낤�Ƃ����B

�ŏ��ɉ~�Ղ̑��݂��m�F���ꂽ�̂͂P�X�W�S�N�B�����A�Q�O�O�Q�N�ɂ̓P�b�N�]�����ɂ���~�Ղ̓����ɁA���z�n�T�C�Y�̏����ȉ~�Ղ̑��݂̒�������o�����ȂǁA�]�����Z�p�̔��B�ŐV�����������Ă���B�ڂ������������ցyHubble 06.27�z

<�lj��L�� 05.12. 2006>

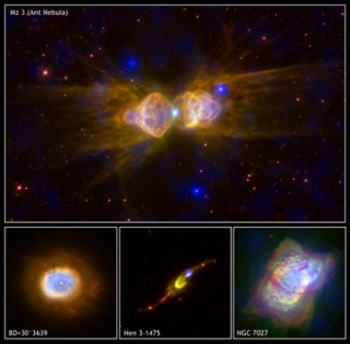

�����̉摜�́A���z���x�̍P���́A���������̎p�c�m�`�r�`�E�`�����h���w���F���]�����ƃn�b�u���F���]�����œ���ꂽ�摜���R���|�W�b�g���č��ꂽ���́i�������̓`�����h���A���̑��̓n�b�u���ɂ���ĎB�e�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����͈�ʂɁu�f���_�v�ƌĂ�Ă�����̂ŁA���z���x�̎��ʂ����P�����A���̎��������ɃK�X����o���čs���p�B�K�X�̉��x�͐��S���x�ɒB���A���̃X�s�[�h�͎������S���L���ɒB����B

�P���̐i���_�ł����ƁA���z���x�̍P���͖����ɖc�����A�ԐF�����ƂȂ�B�₪�ĊO�w�͔�����n�߂邪�A���̎��̃X�s�[�h�͔�r�I�x���A�����T���L�����x�B���ꂪ���S���N�����ƁA�₪�ăR�A���ނ��o���ɂȂ��Ă��邪�A���̃R�A���������鋭��Ȏ��O���ɂ���Ď��ӂ̃K�X���M�����A��C�ɉ��������ƍl�����Ă���B

�K�X�͗��ɂ��琁���o���悤�Ɋg�U���Ă�����̂��ڗ��B���̌`���ɂ͎��ꂪ�ւ���Ă���ƍl�����Ă��邪�A�܂����m�Ȃ��Ƃ͂킩���Ă��Ȃ��i�摜���A�����́uBD+30-3639�v�̓W�F�b�g���˂ɂȂ��Ă��Ȃ����A���͋ɑ����猩�Ă���p�ł͂Ȃ����Ƃ�����������j�B�ڍׂƑ傫���T�C�Y���������ցyChandra 05.12�z

<�lj��L�� 03.01. 2006>

�����ɂ䂭�����琁���o���Ă���K�X�W�F�b�g�́A����ɂ���Ă����������ꂽ���̂ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�n������W�T�O�O���N���ꂽ�V�����V�̂̊ϑ��ɂ���Ĕ��������B�i�E�E�͎��}�j

�����ɂ䂭�����琁���o���Ă���K�X�W�F�b�g�́A����ɂ���Ă����������ꂽ���̂ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�n������W�T�O�O���N���ꂽ�V�����V�̂̊ϑ��ɂ���Ĕ��������B�i�E�E�͎��}�j

�Ώۂ́A�킵���Ɉʒu����uW43A�v�ƌĂ��V�́B�u�f���_�v�ƌĂ��A�P���������ɃK�X�_��Ɋg�U�����Ă�����Ԃ́A�܂��Ɂu���ɂ䂭���v�B�č��Ȋw���c��VLBA�d�g�]������p�����ϑ��ɂ��ϑ����������Ă���A�Q�O�O�Q�N�ɂ͐����q�K�X�̃W�F�b�g���o���m�F����Ă���B

���̐����q�K�X�̃W�F�b�g���o�����́A�����̘f���_����Ώ̂Ȍ`�����Ă��闝�R���l�����ŁA�傫�ȃq���g�ɂȂ�Ƃ����B

���̐����q�K�X�̃W�F�b�g���o�����́A�����̘f���_����Ώ̂Ȍ`�����Ă��闝�R���l�����ŁA�傫�ȃq���g�ɂȂ�Ƃ����B

�i�E�͘f���_�uM�Q�|�X�v�ŁA�X�V�N�Ƀn�b�u�����B�e�������́i�u�o�^�t���C���_�v�Ȃǂƌ����Ă���j�B�ג������o����Ă���K�X�̑����͕b���R�O�O�������z���A���̒�������P�Q�O�O�N�O�ɕ��o���n�܂������̂ƍl�����Ă���B�n������Q�P�O�O���N�̂Ƃ���ɑ��݁B�傫���o�[�W�������ڍׂ��������B�Ȃ��A�Q�O�O�Q�N�̐����q�K�X�W�F�b�g�̔����Ɖ�����������B���̒��ł͂܂��A�W�F�b�g�̌`�����J�j�Y���́u�͂�����킩��Ȃ��v�Ƃ���Ă���B�j

�u��������Ƃł��ˁA���̋^��́A�ǂ̂悤�ɂ��ăK�X�����̂悤�ȍׂ��W�F�b�g��Ɏ�������Ă���̂��A�Ƃ������Ƃ�������ł��v�ƌ��̂́A�����`�[���̈���ŁA�p�W���h�����o���N�V����̃E�H���^�[�E�u���~���O�X���B

�u����͂���܂ŁA�N�E�F�[�T�[�⌴�n���i�a����������̍P���j���琁���o���W�F�b�g�ɂ͔F�߂��Ă��܂������A���ꂪ���ۂɃW�F�b�g�����������Ă��邱�Ƃ̂͂�����Ƃ����؋��͓����Ă��Ȃ������̂ł��B�����VLBA�ɂ��ϑ����ʂ́A���߂ē���ꂽ���ڏ؋��ƂȂ���̂Ȃ̂ł��v�ƁA�u���~���O�X���B

VLBA��p���ăW�F�b�g���̐����q����������d�g�̕Ό��Ȃǂׂ邱�Ƃɂ��A�W�F�b�g���͂ގ���̋��x������𑨂��邱�Ƃ��ł���B

�u��X�̓����f�[�^�́A����Ŏ������ꂽ�W�F�b�g���f���_�̕��G�Ȍ`��ݏo���Ă���Ƃ����ŋ߂̗��_���f�������܂��������Ă���̂ł��v�ƌ����̂́A�W���h�����o���N�V����̃t�B���b�v�E�_�C�A�����h���B

���z���x�̍P���́A������ɂ͒��S���Ŋj�Z���𑱂��Ă��邪�A�����ɋ߂Â��ƊO�w�𐁂�����n�߁A�₪�āg�c�h���ނ��o���ɂȂ�����ԂɈڍs����B���̐c�́u���F��v�ƌĂ�Ă���A�傫���͒n���قǂ����A���ʂ͑��z���x�ɑ����B����Ȏ��d��d�q�̏k�Ԉ��Ŏx�����A����܂��������x�V�́B

����A���F�������˂���鋭�͂Ȏ��O�����K�X�𐁂������A�f���_���`������B

W43A�́A�܂��ɂ��̉ߓn���ɂ���A�����q�W�F�b�g�̕��͂ɂ��A�ڍs�J�n���獂�X���\�N�����o���Ă��Ȃ��ƍl�����Ă���B�P�������҂ɂƂ��ẮA�܂��ɃO�b�h�`�����X�ɏo���킵�Ă���Ƃ�����B

�Ȃ��A�u���~���O�X���ƃ_�C�A�����h���Ƌ��ɁA��������w�̃C�}�C�E�q���V�������A�̌����ɎQ�����Ă���B�_���͍����Q�����s�́uNature�v���ɋL�ڂ���Ă���B�ڍׂ��������ցyNRAO 03.01�z

�c����ɂ��Ă��u�f���_�v�͌�����������̂ł��B�f���Ƃ͑S���W�Ȃ��̂ɁB�B

<�lj��L�� 01.10. 2006>

���č��V���w���ł́A�����̔����⌤��������Ă��܂��B�����[�X����Ă��钆���炢�����E�E�i�����[���̂���ł����E�E�������O�O�G�j

�����̒a���E�P

�I���I�����̃I���I���启�_�͑����̍P�����a������ꂾ���A���̂قǁA�n���C�E�P�b�N�V����̂P�O�����ɂ��ԊO���ϑ��ŁA���̐��܂ꂽ�Ă̍P���̎��͂Ƀ_�X�g�̃����O�����݂��A�f���n�`���ւ̑����ݏo���Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�i���E�ԊO���摜�A�E�E�����摜�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̐��_�͎��͂̑县�ʐ�����̋������O����P�����ɐ������炳��Ă���n�[�h�Ȋ��ł��邪�A���̂悤�ȏ��ł��_�X�g�~�Ղ������ł��邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ����B�ڂ������������B�yKeck Observatory 01.11�z

�����̒a���E�Q

�t�b�k�`�̑�w�@���`���I-�E�F�C�E�c�@�C�������錤���`�[���́A�ߖT�̌n�O��͂ɁA���ĂȂ��^�C�v�́u���P���W�c�v�̑��݂����o�����B�����̍P���W�c�͒a���ߒ��ɂ���Ⴂ�P���̏W�c�ł��邪�A���Ȃ̂́A���ꂪ���c�̗l����悵�Ă��邱�Ƃ��B���c�͉�X�̋�͌n�ł́A���������̍P���̏W�c�ł��邩�炾�B

�ނ�͒�������d�g���v�iVLA�j��p���A���W�I�g�ɂ��ϑ����s���A�`����������P���W�c�̎��͂Ɂg���K�X���_�h�����o�����B�u���K�X���_�͎Ⴂ�A�����c����Ƃ���鋭��Ȏ��O���ŔM�����Ă����ł��v�ƃc�@�C���͌����B���c�̓K�X�̉��[���ɉB����܂������Ō��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���W�I�g��肻�̑��݂����炩���Ƃ����B

�`�[���̈���ł���W�[���E�^�[�i�[�����́A�u�Ȃ���X�̋�͌n�ł͋��c�̌`�����s���Ă��Ȃ��̂��낤�B�����ł͂��̂悤�ɍ����s���Ă���̂ɁB�v�ƌ��B�ڂ����͂�����B�yUCLA

01.10�z

�����̒a���E�R

�R�T�O�O���z�����͂��������ʁA�P���̒a���́A���̍ޗ��ƂȂ鐯�ԃK�X���[���ɋ�������邱�Ƃ��d�v�ŁA��͂ǂ����̏Փ˂ɂ��P���̑�ʐ����͂��قǂł��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����B

�����́|���Ȃ킿�F�������̍��Ɍ`�����ꂽ�|��͂̊ϑ���ʂ��A�F�������̍��قǍP���̌`�����������������Ƃ��킩���Ă���B����܂ŁA�F�������̍����x���ł͋�͂̏Փ˂�����ł���A���ꂪ�P���a����Ɉ����N�����Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă������A�����`�[���ɂ��ƁA��͂̏Փ˂͂��قǏd�v�ł��Ȃ��A�������̃��J�j�Y�������ݍ����đ�ʐ��Y���N�����Ă���ƍl������Ƃ����B���킵�����������B�yUC Santa Cruz 01.10�z

���ŁA������͍P���̎��̑O�c

�F���]�����Ȋw�������iSTScI�j�̌����`�[���́A�县�ʍP���̎��������̏�Ԃł���g�������h���ЂƂ����܂�ɂȂ��đ��݂���p�������B���̉�͂P�S�̐ԐF����������Ȃ���̂ŁA����܂Ń��X�g�A�b�v���ꂽ���Ƃ��Ȃ������B�����������������́A���͏��Ȃ��A���ɒm���Ă���̂͂Q�O�O���x�B���̒��A��C�ɂP�S���A�������ł܂�����ԂŌ��������̂͒������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�������́A�P���i�������������ł��d�v�ȓV�́B�ڂ������������B�yHST

01.10�z�@

�c�摜�����̔��g�����g�債���̂��E���B�m���ɁA���W���Ă��܂��ˁB����ɂ��Ă��A���̂悤�ȉ摜�̓A�}�`���A�V���Ƃ���������ʂ��Ă���ł��傤����A���Ɏʂ����܂�Ă����̂������H�����ɐ��c������Ƃ����̂͋C�t���Ă����l���Ђ���Ƃ����炢��̂ł́H�E�E�ł��܂����A���ꂪ�ԐF�����̉Ƃ́A�������Ƀn�b�u���łȂ��Ƃ킩��Ȃ��ł��傤�B���S�Ƀm�[�}�[�N�ȑΏۂ������̂ł��傤�ˁB���ɂ����c�炵���Ƃ��������݂Ԃ��Ɋg�傷��ƁA�F�X�ʔ������̂��������Ă��邩���ł��ˁB

�����ԐF�����A������������I

�ĉ��̌����`�[�����A��S�̂ōł�����Ȑ����O�˂��~�߁A�P�O���A�ēV���w��Ŕ��\�����B���͂ɉ���������[�E�F���V����i�ăA���]�i�B�j�ɂ��Ƃ�������ԐF�������ŁA�ꐶ���I������N�V�������X�B���ꂼ�꒼�a�͑��z�̂P�T�O�O�{������Ƃ����B

�V�̐�ɂ���V�S�̐ԐF�������ɂ��āA�ŐV�f�[�^�������ĕ\�ʉ��x���v�Z�B����Ɩ��邳�����Ƃɐ��̑傫���͂������ʁA�T�Q�O�O�`�X�W�O�O���N�̋����ɂ���O�̐����A����܂ōő�ƍl�����Ă����P�t�F�E�X���̃K�[�l�b�g�X�^�[�i������ΐ��j���킸���ɏ����Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂��B

�O�̒������̒��a�͂P�O���}�C���i�P�U���L���j���A���a�͒n���Ƒ��z�̕��ϋ����̖�V�{������B���ɑ��z�̈ʒu�ɂ���������������ƁA���̕\�ʂ͖ؐ��̋O�����A�y���̎�O�܂ŒB����B�������A���ʂ͑��z�̂Q�T�{�����Ȃ��Ƃ����B

�����`�[���́u�ԐF�������̑傫���Ɖ��x�ɂ��āA���\�N�Ԃ�ɗ��_�l�Ɗϑ��l����v�����v�Ɛ������Ă���B

���[�E�F���V����́u�O�̐��̉��x���]���̐����P�O���قǍ������������ƁA���܂ł̋����̍ŐV�f�[�^�ŁA���̑傫�������߂邱�Ƃ��ł����v�Ɛ������Ă���B�y����

01.11�z

<�lj��L�� 11.03. 2005>

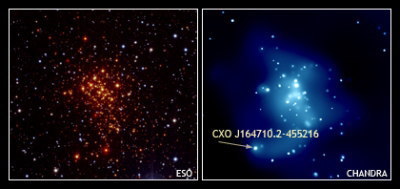

��NASA��X���F���]�����u�`�����h���v�����N�T���ƂU���ɍs�����ϑ�����A����܂Ńu���b�N�z�[�������݂���ƍl�����Ă����Ƃ���ɁA����ɒ����q�������݂���̂��m�F�����B

���̉摜�́A�Q�O�O�T�N�ɉ��B��V����iESO�j���g����������h�ɔ��������u�����c�v�ł���uWesterlund

1�v�B�����c�́A���\�����̎Ⴂ�����ɂ߂ăR���p�N�g�ȗ̈�ɂЂ��߂��Ă����Ԃ������A����܂Ŕ������ꂽ�����c�͂��Ȃ艓���ɂ������B����������Westerlund�́A����܂ł̒����c�Ɣ�ב��z�n�ɂP�O�O�O�{�ȏ���߂��B���z�������ʂ̑傫���P�������S�𐔂��A���ɂ͓y���O���ɒB������̃T�C�Y�����P�������݂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���͉����ɂ��摜�ŁA���z�̂S�O�{�̎��ʂ����县�ʐ����܂܂�Ă���B�����҂̒��ɂ́A����炪�J��Ԃ��Փ˂��N�������ƂŁA���z�̂P�O�O�{���鎿�ʂ̃u���b�N�z�[�����`�������ƍl���Ă���҂������B�Ƃ��낪�E�́A�`�����h���œ���ꂽX���摜����́A���̂悤�ȃu���b�N�z�[���̑��݂��m�F���ꂸ�A����Ƀu���b�N�z�[���̈����O�̏�ԂƂ�������u�����q���v�iCXO

J164710.2-455216�j���������ꂽ�Ƃ����B

�Ƃ��낪���Ȃ̂́A���̒����q���A���͑��z�̂S�O�{�̎��ʂ̍P���������Ƃ������Ƃ������������Ƃł���B

�P���̍Ō�̒i�K�ŁA�����q�����`������邩�A�u���b�N�z�[�����`������邩�́A���ɓ������B���݂̗��_�ł́A���z�̂Q�T�{�ȏ�̍P���̍Ō�̓u���b�N�z�[���ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���̔����͂��́g����h��傫���������ƂɂȂ�B

����A���县�ʐ��͂ނ���A���V�������̑O�ɁA�O�w���O����������ƂŁg�g�y�h�ɂȂ�A���V��������ɒ����q�����c���Ƃ����V�i���I�����肤��B����������ōl����ƁA�u���b�N�z�[���ɂȂ�P���̎��ʔ͈͂́A���z�̂Q�T�{���x�`�S�O�{�Ƃ����A�����͈͂Ɍ��肳��邱�ƂɂȂ�Ƃ����B�yChandra

X-ray Observatory/Spaceflight Now 11.03�z

<�lj��L�� 09.04. 2005>

�����̂��ƂɂȂ�K�X�₿��łł����~�Ղ��A�����V����ƒ����A�p���̌����`�[�����A�ăn���C���̂���]�������g���A���z�̂V�{���̎��ʂ����鐯�̎��͂Ŕ��������B�uNature�v��

�X���P�����ɔ��\���ꂽ�B

���z���ʂ̂R�{�ȉ��̌y�����́A���͂̉~�Ղ���K�X�₿�肪�~�����Ēa�����邱�Ƃ��]���m���Ă������A�d�����͌y���������̂��Ăł���̂��A�~�Ղ���̍~���Œa������̂��A�_�����������B����̔����͉~�Ր��𗠕t���鐢�E���̊ϑ��؋��ƂȂ�B

�d�����́A���z���ʂ̂P�O�O�{���x���m���Ă���B

�����`�[���͂Q�O�O�R�N�P���A�I���I���启�_�̕��p�ɂ���A�n������P�T�O�O�����N���ꂽ�u�a�m�V�́v��ԊO���J�����Ŋϑ��B���̌��ʁA�a�����琔���N�`���\���N�̎Ⴂ���̎��͂ɁA���z�ƒn���̋����̖�Q�O�O�{�̔��a�̉~�Ղ����݂��邱�Ƃ��킩�����B

�i�ʐ^�͓~�̑�\�I�����ł���I���I�����B�I���I���启�_�̉����摜�i�����j�ƁA���_�̒��S�̈�̐ԊO���摜�i�E��j�BBN�V�̂͐ԊۂŎ������ԊO���Ŗ��邢���j

���̂悤�ȉ~�Ղ́u�~���~�Ձv�ƌĂ�A�f���n�̌`����N�E�F�[�T�[�AX���A���̃��J�j�Y���Ƃ��ČÂ����猤������Ă���B

�}�͍~���~�Ղ̃C���[�W�}�B�K�X��`���̉~�Ղ����S�������ė������݁A�~�Ղ̏㉺�Ɍ������ĕ����������o���Ă���i�W�F�b�g�j�B���S�t�߂͍����ɂȂ邽�߁AX���̕��˂��N����B

�}�͍~���~�Ղ̃C���[�W�}�B�K�X��`���̉~�Ղ����S�������ė������݁A�~�Ղ̏㉺�Ɍ������ĕ����������o���Ă���i�W�F�b�g�j�B���S�t�߂͍����ɂȂ邽�߁AX���̕��˂��N����B

�����V����̓c�����G�E�������́u�y�����̍��̂ł͉~�Ս\���͂ł��Ȃ��B���z�̂V�{�̏d���̐��ɂ��A�K�X�Ƃ��肪���̏d�݂Ŏ��k���Đ����`���A���͂ɐ��̉�]�̉e���ʼn~�Ղ��ł���d�g�݂����邱�Ƃ��킩�����B�����Əd�����ɂ��������J�j�Y��������̂����㒲�ׂ�v�Ƙb���Ă���B���ڂ�������������y�ǔ�/�����V����

09.04�z

�c�����A�����o���ʂ����A���S�V�̂ɒ���t���ʂ������Ȃ��Ƒ���Ȃ��킯�Łc���̕ӂ̔����ȃo�����X����������܂��˂��B�B

�w���̎��̌����e�[�}�̂P���~���~�Ղł����B�����͂܂����ڊϑ��͏��Ȃ������̂ł����A�ߔN���������Əڍׂ��킩�����A���f���̌����ł�����܂��B���܂̊w������͂����܂����i�j

<�lj��L�� 09.01. 2005>

�����z�̖�V�{�̎��ʂ�����I���I�����̈�̌��n���̎���ɁA�����K�X�łł����~�Ղ�����̂������V����Ȃǂ̃`�[�����n���C�ɐݒu����Ă���u����]�����v�Ŕ������A�P���t�̉p�Ȋw���l�C�`���[�ɔ��\�����B

�����z�̖�V�{�̎��ʂ�����I���I�����̈�̌��n���̎���ɁA�����K�X�łł����~�Ղ�����̂������V����Ȃǂ̃`�[�����n���C�ɐݒu����Ă���u����]�����v�Ŕ������A�P���t�̉p�Ȋw���l�C�`���[�ɔ��\�����B

���z�̂R�{�ȏ�̏d�����ʼn~�Ղ��������̂͏��߂āB�d�����̌`���ɂ́i�P�j���z�̂R�{�����̌y���������������킳���Ăł���Ƃ������̐��i�Q�j�y�����Ɠ������A�����K�X���~��ς����Ăł���Ƃ����~�����c�����邪�A�~�����𗠕t���鐬�ʂƂ����B

���{�A�����A�p���̋��������`�[���ɂ��ƁA����]�����Ɏ��t�����Ό��@�\�t���̐ԊO���J�����ŁA�n�������P�T�O�O���N����A���܂�ĊԂ��Ȃ��V�́u�a�m�v���ڍׂɎB�e�����B�y����

09.01�z

<�lj��L�� 07.21. 2005>

��������⍑���V����Ȃǂ̌����`�[���͂Q�P���A�n���C�̂���]�����ɂ��ԊO���ϑ��ŁA����܂łōł��Â��Q�S�E�V�����̋�͂��Ƃ炦���Ɣ��\�����B���̖��邳�́A�]���̋�͂̔����ŁA����ɂ����E�Ƃ����U�����̖�R�O�O�O�����̂P�ɑ�������Ƃ����B

�܂��A��T�O�����N���ꂽ�Q������͂Ȃǖ�P�O�O�����N��܂ł̋�͂��A�ԊO���ł̊ϑ��Ƃ��Ă͍ł��N���ɎB�e����̂ɂ����������B

���`�[���͂Q�O�O�R�N�R�|�S���A����]�����ŁA���݂̂����̕������ϑ��B��C�ɂ���炬�̉e�������鑕�u���g�����ƂŁA�Â�������͂��L���b�`����̂ɐ��������B

�F���ł͖�P�S�O���N�O�ɍŏ��̋�͂����ꂽ�ƍl�����Ă��邪�A�����̋�͂̏�Ԃ�A���̌�ǂ��i���������͕������Ă��Ȃ��B�y����

07.21�z

<�lj��L�� 03.27. 2005>

�������V����̎R���L�s��������̃O���[�v�́A�n�������P�����N���ꂽ�m�f�b�R�T�V�U�ƌĂ��̈�ɁA���ԃK�X�������x�ɏW�܂�A�������܂�钼�O�́g���̗��h��d�g�]�����łƂ炦���B�Q�W�����瓌���s����s�Ŏn�܂���{�V���w��ŕ���B

�������V����̎R���L�s��������̃O���[�v�́A�n�������P�����N���ꂽ�m�f�b�R�T�V�U�ƌĂ��̈�ɁA���ԃK�X�������x�ɏW�܂�A�������܂�钼�O�́g���̗��h��d�g�]�����łƂ炦���B�Q�W�����瓌���s����s�Ŏn�܂���{�V���w��ŕ���B

�ϑ��Ɏg��ꂽ�͓̂�ă`���̕W���S�W�O�O���[�g���̍��n�ɐݒu���ꂽ�`�r�s�d�i�A�X�e�j�]�����B���̗̈�͐V�����������܂�Ă���ꏊ�Ƃ��Ēm���Ă��邪�A�g���P�~���ȉ��̃T�u�~���g�ƌĂ��d�g�ʼnF����Ԃ̃K�X���ϑ����A�����a�����悤�Ƃ��錻����Ƃ炦���B

���̏ꏊ��������ԊO���Ŋϑ����Ă����͌����Ȃ����A�����x�̃K�X���W�����Ă��邽�߁A�����A���ʂ����z�̂P�O�{�ȏ�̏d���������܂��ƍl������Ƃ����B�y����

03.27�z

<�lj��L�� 03.11. 2005>

�����z�̂悤�ɁA�����Ō���u�P���v�ɂ��傫���Ȃ����x������A���ʂɂ��đ��z�̖�P�T�O�{������炵���c�ĉF���]�����Ȋw�������i�����[�����h�B�j�̃`�[�����A�čq��F���ǁi�m�`�r�`�j�̃n�b�u���F���]�������g���������̐��̊ϑ����炱��Ȍ��_���܂Ƃ߁A�X�����\�����B

���̎��ʂ͒a�������猈�܂��Ă��邪�A�ǂ��܂ŏd�������F���ɑ��݂��邩�͖��𖾁B���ڊϑ��Ɋ�Â��M�����̍�������͏��߂ĂƂ����B�y����

03.11�z

�c�w���̍��A�P���P�̂̎��ʂ̏���͖�P�O�O�\�[���[�}�X���x���Ɨ\������Ă��邱�Ƃ�m��܂����i���z�̂P�O�O�{����ƁA���肵���j�Z���������ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ����v�Z���ʁj�B���̈��萫�Ɋւ���c�_�͐̂��炠��܂����A����A���ۂɂ��ꂪ�ԈႢ�Ȃ��������A�Ƃ������Ƃ��킩�����Ƃ������Ƃł��傤���B�����Ƃ�������̍P�������āA���m�ł����������߂ė~�����ł��ˁI�y�Ǘ��l�z

<�lj��L�� 03.02. 2005>

���a����P���`�P�O���N���������Ă��炸�A�j�Z�������Ō���o���O�́u���َ̑��v�̎B�e�ɐ��������ƂQ���A�čq��F���ǁi�m�`�r�`�j�Ⓦ����Ȃǂ̌����`�[�������\�����B����قǎႢ���̊ϑ��͏��߂ĂŁA�����`�[���́u���̌`���ߒ����𖾂���傫�Ȏ肪����ɂȂ�v�Ƙb���Ă���B

���a����P���`�P�O���N���������Ă��炸�A�j�Z�������Ō���o���O�́u���َ̑��v�̎B�e�ɐ��������ƂQ���A�čq��F���ǁi�m�`�r�`�j�Ⓦ����Ȃǂ̌����`�[�������\�����B����قǎႢ���̊ϑ��͏��߂ĂŁA�����`�[���́u���̌`���ߒ����𖾂���傫�Ȏ肪����ɂȂ�v�Ƙb���Ă���B

�݂Ȃ݂̂���ނ���̕����ɂ���A�n�������T�O�O���N����Ă���B�F����Ԃ̃K�X���W�߂Đ������ŁA�܂�����Ō�������͏o���Ă��Ȃ��B

�m�`�r�`�S�_�[�h�F���q��Z���^�[�̕l����������́A���B�F���@�ւ̂w���V���q�����g���āA���̐����o���Ă���w�����Ƃ炦���B�n���C�ɂ��鍑���V����̂���]�����ɂ��ԊO���ϑ��ŁA���܂ꂽ����̐����Ɗm�F���ꂽ�B

����܂Ō������Ă��钆�ł́A�a������P�O�O���N���x�̐����ł��Ⴉ�����B

�y���� 03.02�z