天の北極で静かに輝く北極星・ポラリス(Polaris)。地味な輝きのこの2等星は洋の東西を問わず、太古の昔から旅人に方角を明らかにし、一方、不動であることの象徴としても人々の心を惹きつけてきた。シェークスピアは戯曲「ジュリアス・シーザー」でシーザーに「俺は北極星のように不動だ」と言わしめ、また、中国では古来からこの星を天帝と考え、「天皇大帝」や「太極」と呼んでいた。これが日本に伝わり、天皇の語源になったのは類推に容易い。(右・ウィリアム・ハーシェル望遠鏡と北天の空。【photo: Nik Szymanek and Ian King】)

天の北極で静かに輝く北極星・ポラリス(Polaris)。地味な輝きのこの2等星は洋の東西を問わず、太古の昔から旅人に方角を明らかにし、一方、不動であることの象徴としても人々の心を惹きつけてきた。シェークスピアは戯曲「ジュリアス・シーザー」でシーザーに「俺は北極星のように不動だ」と言わしめ、また、中国では古来からこの星を天帝と考え、「天皇大帝」や「太極」と呼んでいた。これが日本に伝わり、天皇の語源になったのは類推に容易い。(右・ウィリアム・ハーシェル望遠鏡と北天の空。【photo: Nik Szymanek and Ian King】)

北極星、実は“代替わり”することは比較的知られている。現在我々が見るそれは地球から約430光年の「こぐま座α」であるが、12000年前には「こと座α」、すなわち「ベガ」が北極星であった。地球全体はゆっくりと、周期

26000年で“みそすり運動”(歳差運動)をしており、地軸の向きが刻々と変化するからである。そのような意味では、「不動」とは言えない。

◇

19世紀、化学の発達は、物質のスペクトル分析をもたらした。スペクトルを分析することで組成物質を知ることができ、このことは当然だが、天文学にも持ち込まれた。天王星を発見したウィリアム・ハーシェルは太陽スペクトルの研究と赤外線の発見でも知られ、彼以降、フラウンホーファーやキルヒホッフ、ブンゼンなどがスペクトル分析を確立した。

スペクトルは簡単に得ることができる。分光器であるプリズムに光線を通せばよいだけだ。当然だが、それを望遠鏡に取り付けたら恒星のスペクトルも調べることができるのではないかという流れが生じ、対象は太陽から夜空に輝く恒星へと拡大した。19世紀末になると分光器の改良は急速に進み、また、巨大望遠鏡も建設されるようになり、恒星研究は飛躍的な進歩を遂げることになる。

当然だが、北極星もターゲットになった。

1929年、米ハミルトン山に建つリック天文台で精力的な研究を続けていたジョセフ・H・ムーアは、同天文台で過去30年に得られた北極星のスペクトル画像をチェックし、その視線速度が周期30年で変化していることを見出した。視線速度とは、観測者から見て天体が、近づいたり離れたりする動きの速度で、これが周期的ということは、公転のような運動を行っていることを意味する。運動する物体から発する光線はドップラー効果で波長が変化し、それはスペクトル観測で容易く捉えることができる。この変化より、速度なども知ることができる。

この結果、北極星のすぐ傍に別の恒星が存在し、いわゆる連星を成していることが判明した。この“相棒”は北極星本体に極めて近いため(その強烈な光が邪魔して)撮影することができず、実体を確認することができない。ただ、スペクトルの周期的変化という“状況証拠”のみで、存在が明らかになったものである。

ちなみにこのような連星を「分光連星」という。

◇

ところが、技術の進歩というものは恐ろしいもので、このほど、NASAのハッブル宇宙望遠鏡により、その実像が初めて捉えられたのだ。

北極星は、実は3重連星を成している。先述した、我々が肉眼で見ることができる2等星は「ポラリスA」(Polaris

A)と呼ばれ、その脇に、双眼鏡では見ることができる「ポラリスB」(こぐま座β・9等星)と呼ばれる恒星が存在する。このポラリスBは1872年、天王星を発見したイギリスのW・ハーシェルによって初めて見出された。この両者は引力的に関係し合い、互いに周期5万年で公転する真の連星を成している。

さらに、そのポラリスAのすぐ脇にある、これまで状況証拠のみで存在が示されてきた伴星「ポラリスAb」がある。このポラリスAbは約8等星とポラリスBよりは明るいものの、あまりにもAに近すぎるため、その明るさで消されてこれまで直接確認されることがなかった。両者の距離は僅か太陽−天王星間程度しかなく、周期30年弱で公転している。

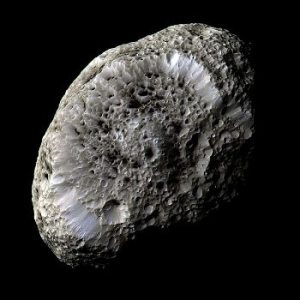

下の画像は、2005年8月2日、ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影されたもの。ハッブルの持つ能力を限界まで伸ばして撮影されたもので、見事、ポラリスAbを捉えることに成功した。

北極星は、星座ではこぐま座のしっぽの先に位置し、北斗七星のひしゃくの一辺の延長線上にあるとよく説明される(左)。北極星を普通の望遠鏡で見ると右上のように二重星に見え、それぞれ「ポラリスA」及び「ポラリスB」。そのAの方を限界まで拡大したのが右下で、かろうじて「ポラリスAb」が写っているのがわかる(大きいサイズ)。

◇

ところで、この観測には別に、重要な意味がある。実は肉眼ではわからないのだが、北極星は変光星なのだ。

変光星とは文字通り「光度が変化する」恒星。いくつかタイプがあるが、北極星は「セファイド」と呼ばれるカテゴリーに分類される変光星で、周期

3.97日で 1.87〜2.13等の間を変化する。このセファイド変光星の大きな特徴として、変光周期と絶対等級(=絶対的な明るさ)の間に定量的な関係(周期が長いほど、光度が大きい)が見出されており、変光周期を測定すると、その絶対光度を知ることができる。この光度はその変光星までの距離を割り出すのに重要な数値となる。(補足を下に記載)

「私たちの究極のゴールは、北極星の質量を確定することです」と語るのは、ハーバード・スミソニアン天体物理研究所のナンシー・エバンス女史。正確な質量を知ることは、セファイド変光星の研究には欠かせないからだ。しかも、北極星は地球から最も近いところに位置するセファイド。最もいじりやすい対象と言える。(なお、目下のところ、ポラリスAの質量は太陽の9.5倍、Abのそれは2倍で、Bは1.4倍。)

(実は、「北極星、実は変光星ではないか?」という指摘は早くも19世紀半ばには提出されており、その後、こぐま座βとの比較などが行われたりした。だが、北極星のスペクトルがセファイド変光星と似ていることに最初に気付いたのはデンマークのヘルツシュプルングで、1910年から11年にかけての精密観測で、確かにセファイド変光星であることを確認したのであった。)

研究チームは、今後もハッブルを用い、正体を現したこの「ポラリスAb」の振る舞いを追跡する予定だという。詳しくはこちらへ。【HST/Harvard-Smithsonian 01.09】

(補足)実は、セファイド変光星の絶対光度と周期の間の相関関係は、多数の観測に基づく統計的手法で求められているもの。変光星の脈動メカニズムなどを物理的に捉えた理論もあるが、わかっていない部分も多い。重要な利用例としては、遠方の系外銀河までの距離決定がある。この中にセファイド変光星を見つけた場合、その変光周期を量ることでその絶対等級を知ることができ、これと実視等級(見た目の等級)を公式に当てはめることで、そのセファイド、ひいてはその系外銀河までの距離を測ることができるという訳である。

ちなみにセファイドというカテゴリー自体、更に数種類に分類される。かつて、セファイドを用いて計測した系外銀河の距離が200億光年という、宇宙の年齢に匹敵もしくは矛盾する結果が得られることがあった。だがこの困難は後に、適応すべきセファイドのタイプが異なっていることが判明することで解消された。

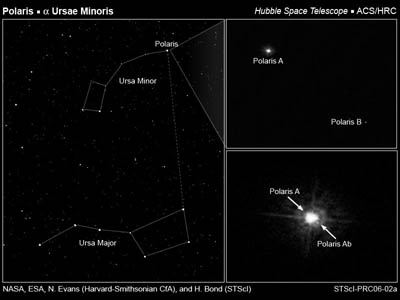

☆画像は9月26日に土星探査機「カッシーニ」が接近、撮影した土星の衛星「ハイペリオン」のクローズアップ。“スポンジ”とも“軽石”とも言える、極めて奇抜な、一見気持ちも悪い格好。同衛星の密度は氷の60%程度と極めて小さく、内部もかなりの部分がスカスカ(多孔質?)になっているのではと考えられている。