☆NASAのスピッツァ宇宙望遠鏡による最近の観測で、宇宙開闢(かいびゃく)直後に誕生したと思われる天体の光が捉えられた。スピッツァは赤外線を観測する望遠鏡で、捉えられたこの微かな光は赤外線。もしこれが確定されたら、130億年前に誕生したと言われる宇宙の最初期の光の断片を掴んだことになる。今月3日付の雑誌「Nature」に論文が発表された。

この光はたぶん、最初期に誕生した恒星、もしくはブラックホールに吸い込まれるガスから放射されているものと推察されている。

「我々は宇宙初期に形成された、数百万の光の集合体を見ていると考えられる」と語るのは、研究者の一人、アレキサンダー・カシリンスキー氏。これは、夜、飛行機に乗って遙か彼方の都市を臨むと、数百という建物が発する光は1つの光の塊となって見えるのと同様。

この光は、りゅう座の方角を10時間の露出をかけて撮影し得られた赤外線画像から見出されたもの。調査の結果、この光は「第3世代」と呼ばれる恒星から発せられるものと推測されている。第3世代は、現在まさに天球上で観測されている「第1世代」「第2世代」と分類される恒星よりもっと誕生時代が古い、言うならば宇宙初期に形成されたと見られる恒星のカテゴリー。

理論上は、このような宇宙初期の恒星は太陽の100倍以上の質量があり、極めて表面温度が高く、かつ短命で、数百万年程度の寿命で燃え尽きてしまったと考えられている(ちょうど、先日既報の「エタ・カリーナ」みたいなものですね)。このような恒星は波長が短い紫外線を放つが、赤方偏移により波長が極端に伸び、地球からは長波長である赤外線として観測される。

宇宙論では、宇宙はビッグバンにより誕生し、今なお、猛スピードで膨張を続けている。この考えに従えば、宇宙初期に誕生した天体は、現在は地球から遙か彼方を遠ざかりつつあることになる。また、地球から遠ざかる物体が放つ光の波長はドップラー効果で間延びするため、地球で観測する光は波長が伸びたものになる。これはちょうど、遠ざかる救急車が出す音を聞くと、実際の音の高さよりも低く聞こえるのと同じ現象。

この新発見は、90年代にNASAの背景放射観測衛星「COBE」が得ていたデータとよく一致するという。COBEは、簡単に言うと、ビッグバン以降冷えつつある宇宙の全方位の温度(赤外線)を測定し、そのゆらぎなどを調査するのが目的であったが、データから得られた結論の1つに、「目に見える天体には依存しない背景放射が存在する」ということがある。つまり、今回の発見は、このような天体がそのような背景放射源となりうるということを示唆していると言える。

一般に、遠距離の天体のデータを得ようとすると、(手前の天体や星間ガスの)ノイズが妨げとなるが、スピッツアのローノイズ、高解像度赤外線カメラのおかげで、このようなノイズの除去が可能となった。しかしそれでも、この結果を得るまで、かなりハードな処理が続けられてきたという。【Spitzer

SpaceTelescope 11.03】

【以下、関連情報です】

<追加情報 08.15.2006>

☆NASAの遠紫外線観測宇宙望遠鏡「FUSE」を用いて観測を続けてきたジェフェリー・リンスキー博士率いる研究チームは、宇宙空間における重水素の分布に関する1つの結論を導き出した。

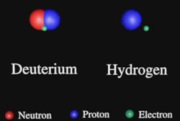

ところで「重水素」とは、陽子1個と中性子1個で原子核を構成し、その周囲に電子が1個存在する水素原子のこと。通常の水素は陽子1個そのものが原子核で、その周囲に電子が存在する。

図は両者の違いを模式的に示したもので、重水素(左)が陽子(青)と中性子(赤)が合わさった核と、1個の電子(緑)からなり、通常の水素(右)は陽子1個の周囲に1個の電子からなる。重水素は自然界に0.016%、水素は99.984%の比で存在する。両者は共に「同位体」と呼ばれる間柄にある。

図は両者の違いを模式的に示したもので、重水素(左)が陽子(青)と中性子(赤)が合わさった核と、1個の電子(緑)からなり、通常の水素(右)は陽子1個の周囲に1個の電子からなる。重水素は自然界に0.016%、水素は99.984%の比で存在する。両者は共に「同位体」と呼ばれる間柄にある。

現在の宇宙論では、宇宙がビッグバンで誕生してから約1000秒ほどで重水素は水素と共に形成され、新たな重水素はその後今日まで形成されていないと考えられている。

重水素は恒星内部で核融合により消費され、炭素や酸素といった重元素に生まれ変わっていく故、現在我々が観測するその量は、宇宙誕生初期に形成された量よりもだいぶ少ないはずであることは想像に容易い。したがって、我々の銀河などにおける重水素の測定値は、宇宙の歴史の中で重元素がどのように形成されてきたのかを知る指標になるといえる。

だが、重水素の正確な測定は極めて難しい。FUSEは1999年6月に打ち上げられたのだが、それ以前に行われた測定は僅かに数えるほどである。だがそれらの値も、ある部分に関しては高く、またある部分に関しては低いなど、正確なアウトラインを描くには極めて不十分なものだった。

つまり、この研究が始まって35年間もの間、銀河系における重水素の量は謎の1つだったと言っていい。

重水素の測定は、FUSEの得意とするものの1つ。過去6年間にわたり、星間ガスに含まれる重水素の観測が行われてきた。研究チームは多くの恒星の近傍や遠方における重水素を、何百時間もかけて測定し続けてきた。

(下はぎょしゃ座AE星付近の疑似カラー画像。淡く広がっているのがいわゆる星間ガスであり、この中には炭素を多く含むダストが存在する。このようなダストに重水素は潜んでいると考えられている。)

「我々の太陽系に近いところに分布するガスに含まれる重水素の量はほぼ一定ですが、遠方になるとその値は大きく変化します」と語るのは、FUSE主席研究員で、ジョンズホプキンス大学教授であるワレン・ムース氏。

「多くの場所で測定される、非常に少ない量は、星間ダストに重水素が取り込まれてしまったため、観測にかからないからと考えられます。一方、超新星爆発や高温星による放射が強烈な場所では、そのようなダストは蒸発し、重水素も解放されるため観測にかかると言えます。」

ビッグバンで作られた直後の重水素の量は、NASAの背景放射観測衛星「WMAP」による測定などから、通常水素に対して

27/100万の比であることが明らかになっている。一方、我々の太陽系近傍(〜数百光年周辺)の、いわゆる「局所的空洞」では、その量は15/100万にまで減少し、星間空間では僅か5/100万にまで低下する。このように量が少ない部分では、ダストの中に重水素が取り込まれていると言える。

一方、高濃度の領域では、23/100万がFUSEによって観測された。この値は、銀河に含まれる重水素では、ほぼ最高値だろうと彼らは考えている。

ところがこれらの値であるが、これはビッグバンで生じた量(27)の僅か15%減に過ぎない。我々の銀河系における化学変化理論が予測する値は、もっと少ないものであり、つまり、恒星の内部ではより複雑なプロセスが進行している可能性を示している。一方、銀河系外部(周辺)に漂うかなりの量の原初重水素が“降り積もって”きたと考えることもできる。

いずれにせよ、我々のモデルには何らかの見落としがあるといえる。このように、今回の結論は、銀河系整理論全般に関するモデルをより向上させるきっかけになるものでもある。

論文が「アストロフィジカル・ジャーナル」誌に発表された。詳しくはこちらやこちらへ【NASA/JHU 08.15】

…同様の観測は、近年、電波望遠鏡でも行われ、やはり同じような結果が得られています。詳細がこちらに記載されています。

<追加情報 06.08.2006>

☆宇宙が誕生してまだ7億年しか経過していない頃、一部の銀河は既にダストで満たされていた。だが、そのダストは一体どこから来たのか?NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡を用いて観測を続けてきた研究チームは、それは重力崩壊型超新星爆発に起因するものである可能性がより高まったと主張している。

ダストとは、銀河や恒星、惑星、さらには生命の構成物質として重要な、炭素やケイ素などといった重元素を指す。これまで研究者らの間では、ダストを生成する環境は2つが知られているのみだった…ひとつは太陽のような恒星が何十億年もの間吹き出してきた恒星風(太陽風)で、もうひとつは、分子のゆっくりとした集積というプロセスである。だが、両者は大きな困難を抱えている…宇宙には、その誕生から僅か数億年後にはダストが存在していたことを説明できない点だ。多くの研究者らは、初期のダストは恐らく超新星爆発で作られたという推測をしてきたが、これまでその直接の確認は困難だった。

スペーステレスコープ研究所のベン・シュガーマン博士らの研究グループは、先頃、スピッツア赤外線宇宙望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡、ハワイ・マウナケアの望遠鏡を用いた観測で、超新星「SN2003gd」の残骸の中に大量の高温ダストを確認したという。「SN2003gd」のような超新星爆発を起こす巨星の寿命は比較的短く、数千万年程度。分析によると、超新星爆発が大量のダストを生成していることを示しているため、宇宙誕生から間もない頃の大量のダストは超新星爆発に基づく可能性が高いと博士は考察している。

「この発見は、非常に興味深いものです。はっきりとした証拠がこれまで無かった中、最終的に、超新星爆発がダスト形成に一役買っていると言えるからです」と、博士はいう。

ところで、超新星爆発は急速にフェードアウトしていくため、痕跡の観測には極めて感度の高い望遠鏡を必要とする。過去40年にわたり、殆どの超新星爆発がダストを生成していると考えられてきたが、それを実際に調べる能力が、技術的な面から不足していたのである。

だが、スピッツアの登場でそれが可能となったのであり、このような結果がもたらされたのであった。詳しくはこちらへ【Spitzer 06.08】

ところが、どうも理論側と食い違いもあるようで・・↓

☆スピッツア宇宙望遠鏡による観測結果が、超新星爆発シミュレーションの有力モデルに挑戦状を突きつけている。超新星爆発によりまき散らされたダストの量が、予測値より遙かに少ないというのだ。

(おいおい、話が上と違うぞ・・^^;)

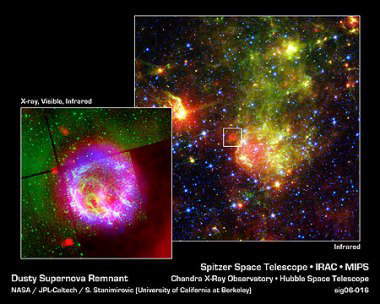

NASAのスピッツア赤外線宇宙望遠鏡を用いて観測を続けてきたカリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、銀河系の傍の小マゼラン星雲内にある超新星爆発痕に含まれるダストの量が異常に少なく、僅かに太陽系の惑星を寄せ集めた程度のものにしかならないことを発見した。これは、重力崩壊型超新星のモデルで計算される量のたった100分の1に過ぎない。

(右はスピッツアで観測されたもので、白枠内の赤いポッチが超新星爆発跡。左はその拡大図で、チャンドラによるX線データ、ハッブルによる可視光データも重ね合わせられたもの。赤く輝くのが熱、即ち赤外線で、青い部分がX線を放射している領域。大きいサイズ)

実は、銀河系に含まれるダストは予測よりも少ないことがわかっている。研究者達はこのことを、銀河系が誕生からだいぶ進化が進み、ダストが減少したためと解釈し、まださほど進化が進んでいない小マゼラン星雲では理論値通りであろうと期待してきた。

ところが、現実は違うようなのである。

小マゼラン星雲における超新星爆発は、初期宇宙における超新星爆発とダスト形成に類似していると考えられている。小マゼラン星雲内での超新星爆発によるダスト形成が少ないということは、即ち、「宇宙初期、超新星爆発によりダストが大量に生成された」という仮定を揺るがすことを意味する。つまり、このズレは、宇宙の初期における恒星の形成過程をも脅かしかねない。

「殆どの研究は、我々の銀河系のみに焦点をあてたものでした。なぜなら、遠方の銀河を詳しく見れるほど解像度の高い機器がなかったからです。しかしスピッツアを用いた小マゼラン星雲の観測では、それは高い解像度が得られるのです」と語るのは、研究チームの一人、Snezana

Stanimirovic女史。

小マゼラン星雲は、その傍の大マゼラン星雲とともに、我々の銀河を周回する衛星銀河。大小マゼラン星雲と銀河系はいずれも誕生から約130億年が経過していると考えられているが、マゼラン星雲は銀河系の潮汐力により内部がかき回され、恒星形成などの進化はさほど進んでいない。そのため、小マゼラン星雲は現実よりもかなり若く見えるのである。

また、太陽の10〜40倍の質量をもつ大質量恒星は、その最後に重力崩壊型超新星爆発を起こす。その際、内部で作られたケイ素や炭素、鉄といった重元素(これらは総称して「メタル」と呼ばれる)もばらまかれ、これが即ちダストである。これらは水素やヘリウムと合わせて、次の新たな恒星の源になる。

赤外線は熱源から放射されるため、超新星爆発でまき散らされたダストなどの“余熱”を見ることができる。実際、彼らが観測した残骸は温度120Kの一様放射を行っており、このことから、太陽質量の約20倍の巨星が爆発したものと考えられるという。

研究チームは2005年、50時間に及ぶ観測を行いデータを収集、小マゼラン星雲に超新星爆発痕を発見した(上画像・赤く丸いスポット)。これは既にチャンドラX線望遠鏡で観測されていたX線源「1E0102.2-7219」の場所と一致するものだった。このX線源は過去数年間、可視光やX線で詳しく観測されてきたものであったが、赤外線で観測されたのはこれが初めてだったのである。しかもその上、重元素の量に関して重要な結果をもたらしたのである。

今後、より詳しいダストの組成を調べる予定とのこと。より詳しくはこちら。【Spitzer 06.06】

…ダストのより正確な計量が必要なのかもしれませんねぇ。マゼラン星雲の超新星は1000年前に爆発したものですから、すでに冷え切って観測にかからないダストもありそうな・・あ、しかしどうかな・・う〜んわからん。それに、超新星爆発の頻度も重要になってきますね…一個あたりの生成量が少なくても、数で稼げりゃ。。

<追加情報 09.28. 2005>

☆約137億年前に起きた大爆発ビッグバンから約8億年しかたっていない初期の宇宙に、地球を含む銀河系の8倍もの質量を持つ巨大な銀河が既に誕生していた証拠を見つけた、と米航空宇宙局(NASA)が27日発表した。

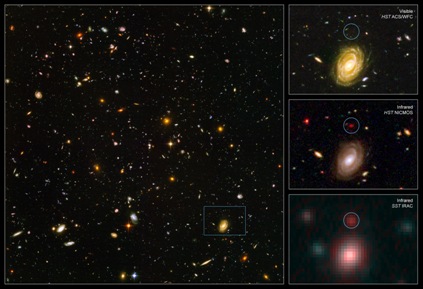

ハッブル、スピッツァー両宇宙望遠鏡で、「超深宇宙」と呼ばれる非常に遠い宇宙空間にある約1万個の赤ちゃん銀河を観測し、そのうち1つが異常に巨大であることを見つけた。初期の銀河は形成に時間がかかると考えられてきたが、常識を覆す発見だ。

ハッブル、スピッツァー両宇宙望遠鏡で、「超深宇宙」と呼ばれる非常に遠い宇宙空間にある約1万個の赤ちゃん銀河を観測し、そのうち1つが異常に巨大であることを見つけた。初期の銀河は形成に時間がかかると考えられてきたが、常識を覆す発見だ。

この銀河は、ろ(炉)座の方角にある「HUDF−JD2」。あまりに遠いため可視光では見えず、赤外線で確認された(画像・○の中。この画像は可視光と赤外光による観測をドッキングさせたもの)。観測結果によると、ビッグバン後数億年の間に猛スピードで成長したが、銀河系の約8倍の大きさに達したところで、形成が突然止まったようだという。【共同/JPL

09.28】