ぎょしゃ座。それは冬から春にかけて、北の夜空に見える五角形の星座である(右)。最も明るい星は「カペラ」(Capella)で、その脇に小さく輝く「イプシロン」(Epsilon)という星がある。暗い空なら肉眼でも普通に見える恒星だ。

ぎょしゃ座。それは冬から春にかけて、北の夜空に見える五角形の星座である(右)。最も明るい星は「カペラ」(Capella)で、その脇に小さく輝く「イプシロン」(Epsilon)という星がある。暗い空なら肉眼でも普通に見える恒星だ。

このイプシロンが、非常に興味深い。その不可解な振る舞いは恒星を研究する学者たちを1世紀以上悩ませ、説明のためにその時代の最先端の天体モデルが動員されたのである。

ここでは、その摩訶不思議な「ぎょしゃ座イプシロン」を眺めてみることにしよう。

変光の発見とその奇抜さ

ぎょしゃ座イプシロンは、光度を変化させる変光星である。その変光を初めて認識したのはドイツのフリッチという名の牧師で、1821年のことだった。この年2月20日の観測メモに残された記録、「ぎょしゃ座のイプシロンがしばしばζ(ゼータ)やη(イータ)よりも暗く見える。誰かこれを観測した人はいますか。」、これが最古の公式記録と見なされている。当時の彼は自信が持てなかったようであるが、これは確かに変光星で、その後現在まで続く議論の火ぶたを切ったのである。

19世紀末から20世紀初頭における光学機器とスペクトル分析の革命的発達は、恒星天文学にも大きな進歩をもたらした。1900年から1年間をかけて、ドイツ・ポツダム天文台のハルトマンとエバーハートはぎょしゃ座イプシロン(以下、「イプシロン」と略)のスペクトル写真を撮り、同じくポツダム天文台のフォーゲルがそれを分析した。その結果、これが分光連星(実視では判断つかないが、スペクトルの変化で連星であると認識されたもの)であることが判明したが、残念ながらその変光周期まで割り出すことはできなかった。なぜなら、1年の観測では周期を見出すのに不十分だったのである。

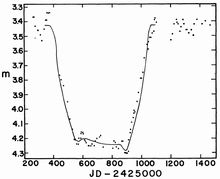

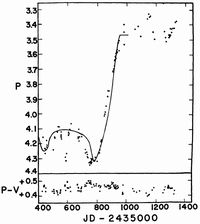

彼らはイプシロンの変光周期をはっきりさせるため、過去の記録を洗い直すことにした。同天文台で仲間であったルーデンドルフに協力を依頼し、徹底的に調べ上げたところ、1820~21年、1847~48年、1874~75年そして1901~02年の4期において、0.5等以上も暗くなっていたことを確認した。今日その減光の深さは0.8等とわかっているが、これは明るさが半減することを意味する。以上のことと、先に分光連星であることがわかっていたことから、イプシロンが食変光星(伴星が主星を隠すことにより変光を起こす)であることが確定したのであった。変光の周期は27.1年で、1年近い極小期を持つ。(右は1929年の減光の際に取得された光度曲線。(Willson

1971))

彼らはイプシロンの変光周期をはっきりさせるため、過去の記録を洗い直すことにした。同天文台で仲間であったルーデンドルフに協力を依頼し、徹底的に調べ上げたところ、1820~21年、1847~48年、1874~75年そして1901~02年の4期において、0.5等以上も暗くなっていたことを確認した。今日その減光の深さは0.8等とわかっているが、これは明るさが半減することを意味する。以上のことと、先に分光連星であることがわかっていたことから、イプシロンが食変光星(伴星が主星を隠すことにより変光を起こす)であることが確定したのであった。変光の周期は27.1年で、1年近い極小期を持つ。(右は1929年の減光の際に取得された光度曲線。(Willson

1971))

ところがこれが食変光星であるとすると、すぐさま難題が生じる。極小期が1年近く続き、しかも極小光度が一定なのだ。これらは、通常の「球が球を隠す」という現象では説明が難しい…1年もの極小期は食連星の中では最長である。さらに、極小期に観測されるスペクトルには主星の成分も混じっているのだ…これはすなわち、伴星から主星が“はみ出して”いることを意味する。その上そもそも、減光期と増光期を含めると減光期間は2年に達するが、食変光星でこの期間はもはや尋常でない。これらは一体どういう事なのか?

モデルの提唱とその変遷

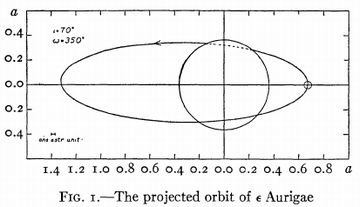

20世紀初頭の段階でわかっていたのは、その不可解な変光パターンと、主星のスペクトルタイプが「F」(温度6000~7500K)であり、伴星は高々1400Kの低温星であろうということだった。これを最初に定量的かつ論理的に議論したのはカイパー、シュトルーベ、ストレームグレンの3人である。この3人は高名な天文学者で、カイパーは「カイパーベルト」で、ストレームグレンは「ストロームグレン球」で今に名を残し、恒星研究で業績を残したシュトルーベはロシアで6代に渡り天文学者を輩出したシュトルーベ家の6代目。この3人が知恵を絞って出したモデルは、「外層が半透明な超巨星を伴星に持つ、太陽よりやや高温の巨星の主星からなる連星系」であった。下は3人が1937年に発表した論文(Kuiper

et al. 1937)に掲載されている模式図であり、伴星を中心に据えて描かれている。

彼らのモデルでは、主星が発する紫外線が伴星の半透明外層を電離し透明度を変化させることで、観測される光度変化を説明できるとされている。この点はよくできているのだが、しかしここで描かれた伴星の半径は、主星の15倍に達する。ストレームグレンは大ざっぱな見積もりとして、主星の半径を1億4000万キロ(約1天文単位弱)としたが、そうすると伴星のそれは15天文単位になる。太陽系と比較すると天王星軌道の少し手前ほどの巨体になる。

ちなみに巨星で有名なベテルギウスの半径は1920年に判明しており、それは火星軌道あたりまで。このことから考えても、イプシロンの伴星は、まるで超を足した超巨星とも言うべき、極めて不自然なものであった。

3人の発表は学会を大いに刺激し、翌年にはすぐ反論がでた。「紫外線による透明度の変化では減光量を稼げない」、「そもそもそのような巨体は物理的に安定維持できない」などであったが、紫外線のモデルは斬新で魅力的であり、また、強力な反論モデルも生み出されなかった。当時はまだ、「天体=球」の固定観念が強かったのである。「最も巨大な恒星はぎょしゃ座イプシロンの伴星である」と記す書物も出たほどであった。実体が確認されていないのに、である。

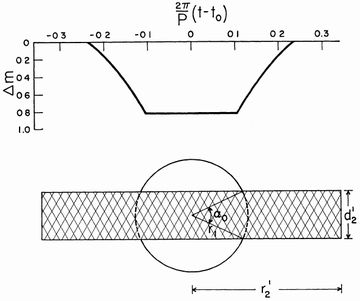

この論争に大きな一石を投じたのが、ゴダード宇宙センターのファンであった。1965年、彼の9ページの論文で主張されていたのは、「伴星は不透明で厚い円盤状天体であり、それを真横から見ているのではないか」というものであった。

円盤状天体、それは現在「降着円盤」や「星周円盤」としてよく知られるもので、高エネルギー現象や恒星形成といった分野で切っても切れない関係にある。望遠鏡でその姿もあれこれ撮影されており、現実に、この世に存在するものだ。円盤状天体のアイディアそのものは1940年代からあったが、定性・定量的なモデルが確立したのは70年代に入ってからである。したがってファンが提案した65年の段階では、非常に革新的であった。むしろSF的だったと言ってもいいのかもしれない。

彼は、細長い長方形が主星の一部を横切っていくことで、一定の極小光度を実現できると考えた。細長い長方形とは、厚みのある円盤を真横からみたものとすればよい。下は論文で発表されたモデルであり(Huang

1965)、光度曲線の形もよく表現でき、また、主星もはみ出しているので極小期でもそのスペクトルが見えることになる。

ただ、円盤の中心にあるであろう天体の特徴まで踏み込むことはできなかった。ファンは単に「堅い天体があるのだろう」と触れるだけに留めている。だが円盤モデルは非常に魅力的であり、太陽系や月の形成理論の大家であるキャメロンも飛びつき、彼は中心天体としてブラックホールの可能性を指摘した。ブラックホールの概念は早くからあったが、当時はまだ理論上の産物に過ぎなかった。ひょっとしたら、相対論の大家であるソーンらによってイプシロンがブラックホールの候補に挙げられていたことも、キャメロンに影響していたかも知れない。

ちなみに、ブラックホールである可能性が極めて高いとする最初の発見は1966年のはくちょう座X-1であり、それも分析が進んだのは70年代に入ってからである。

ところで話が戻るが、1955~57年の極小期の際には、エレクトロニクス技術の発達に伴い、光電子増倍管を用いた光電観測が広く普及していた。観測者毎にばらつきのある眼視観測に対し、絶対的かつ精度の良い値を得ることができる。だがこの時は極小期と観測の好期が合わず、よいデータは5件しか取得できなかった。しかも、もっとも精度のよさそうなデータでは、極小期のカーブがフラットではなく、盛り上がりを見せていたのである(右)。

ところで話が戻るが、1955~57年の極小期の際には、エレクトロニクス技術の発達に伴い、光電子増倍管を用いた光電観測が広く普及していた。観測者毎にばらつきのある眼視観測に対し、絶対的かつ精度の良い値を得ることができる。だがこの時は極小期と観測の好期が合わず、よいデータは5件しか取得できなかった。しかも、もっとも精度のよさそうなデータでは、極小期のカーブがフラットではなく、盛り上がりを見せていたのである(右)。

1971年12月、「アストロフィジカル・ジャーナル」誌に掲載された1本の論文は、ファンの提案とキャメロンの発展モデルに真っ向から噛みついたものだった(Wilson

1971)。サウスフロリダ大学のロバート・ウィルソンを執筆者とするこの論文では、「厚い円盤の場合、主星の光度が非常に高くないと観測に合わず、現実的ではない」と主張され、カーブの盛り上がりは“球体の星”でも可能といい、ブラックホールの提案はばっさり切り捨てられている。特にキャメロン案に対しては“almost

certainly incorrect”、“Cameron model must be dismissed”などと続き、手厳しい印象を感じる(よほど気に入らなかったのか?)。ウィルソンは代わりに、薄く、かつ歪んだ円盤の可能性を提唱したが、そのような円盤が安定して存在しうるのかという点については明言を避けた。一方、この反論を受けたファンは74年、厚い円盤と薄い円盤、双方の場合で比較検討を詳細に行ったが、はっきりとした結論を下すことはできなかった(Huang

1974)。

約27年おきの減光現象…この27年という月日は、観測技術を飛躍的に向上させ、その普及を拡大させるにも充分な時間である。そしてそれは、時代を活躍した研究者達に大きな期待を持たせた(ウィルソンなど、71年の論文中で「84年の観測に期待したい」と記している)。また、その時々の先端をゆく天体モデルが試された。30年代は外層が半透明な超巨星説、60年代の円盤説、70年代にはブラックホールが加わり、80年代にはジェット(円盤の中央から上下に吹き出す高速粒子流)も取り入れられた。これらはシュトルーベをして、「20世紀初頭を起点とする、天体物理学の歴史そのものだ」と感慨の言葉を言わしめたのである。

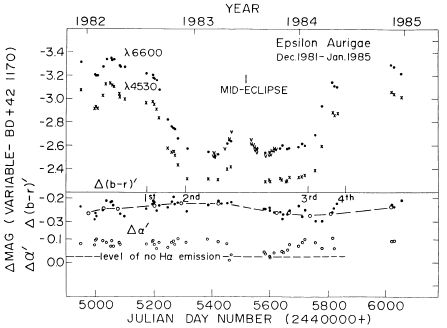

1982~84年の極小期ではアマチュアも参入し、専門家の間ではX線や紫外線といった波長別の多波長同時観測なども行われた。「謎の変光星」ということでプロもアマも巻き込んでの観測合戦で集まった資料は、それまでにない精密な光度曲線を描くことに成功した(下)。

ここで描き出されたのは、1年近い極小期と、その前後各々5ヵ月ほどの減光・増光期であった。極小期の中央ではこれまた太陽との位置関係が悪く、観測を行うことができなかったが、しかしその前後の数値より、中央に盛り上がりがあることが明らかである(いま見れば、1929年の光度曲線でも中央に盛り上がりがあるような気配が伺える。だがもし当時この盛り上がりを意識していたら、ファンの長方形モデルは誕生しなかったかもしれない)。

観測結果は論文として発表され、それらを基にモデルが検討された。そしてそれらを総括する論文が1991年、ヴィラノバ大学のキャロルらによって発表された(Carroll

1991)。

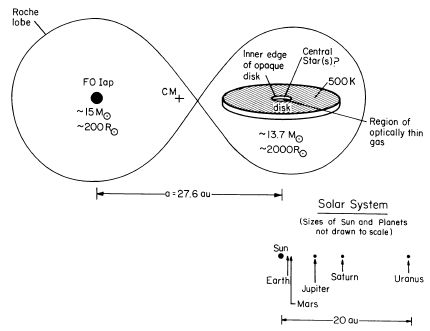

それによると、ぎょしゃ座イプシロン連星系は地球から1500~4500光年の距離にある。主星は太陽質量の15倍で半径が太陽の200倍、表面温度7800KのF0型巨星であり、伴星は太陽質量13.7倍、半径が太陽の2000倍で、温度475Kのガス円盤。両者は約27.6天文単位離れており、連星周期9890日=27.1年で重心(CM)を中心に公転しあっている。下段には我々の太陽系と比較した模式図が描かれており、系の巨大さがよくわかる。

円盤は薄めのもので、不透明度が高い。光度曲線の中央が盛り上がっている(=光度がそこだけ復活している)のは、中心領域の不透明度が小さくなっていることを示唆しており、すなわちそこは“穴”になっていると考えられる(加えて、円盤が僅かに傾いている)。これを実現する仕組みとしては、中心星が誕生したての高温星(スペクトル型「B」)、ないしはそこに更に別の連星系が存在するという提案が出されている。ちなみにブラックホール説は、関連するX線放射などが皆無ということから否定されている。

これは、ぎょしゃ座イプシロンの“標準モデル”として確立した。

そして21世紀に入って…

1991年モデルで、ほぼ全ての問題は解決したかのように見えるし、これで恐らく間違いないと考えられている。しかし円盤の中心がどうなっているのかといった問題は残されたままだ。円盤を構成するダストの由来もしかり。しかも主星も長周期で変光していることがわかっており、細かい属性の決定を難しくしているのである。

これまでの27年間は、主星の観測に力が注がれてきた。これまた難題なのだが、主星の変光周期がいまいちはっきりしないのである。しかも、観測する波長によって変動周期が微妙に違うというのだから混乱する。これらの変化は主星そのものの変動なのか、円盤からの寄与もあわせたものか、或いは別の何かであるのか…?この辺の問題は、円盤による食の観測にも影響する。円盤が主星を隠し始めるのは2009年であるが、食の開始(そして終わり)の瞬間を判断するのに重要なのだ。

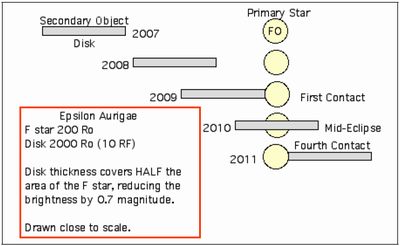

記念すべき21世紀最初の減光は、2009年に始まった。しかも今、かつて無い高精度かつ高感度の天体望遠鏡を有している。それは宇宙望遠鏡しかり、光学補正を備えた地上大型望遠鏡しかり、そして27年前には考えられないほどに高性能化したアマチュアの機材であり、それらがイプシロンを見つめている(下は2009~11年減光の模式図(Hopkins&Stencel

2007))。

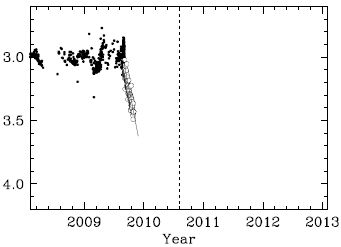

(下は2009年からの観測データをプロットした光度曲線で、09年秋頃から食が始まったことがわかる(Stefanik

R.P. et al 2010)。)

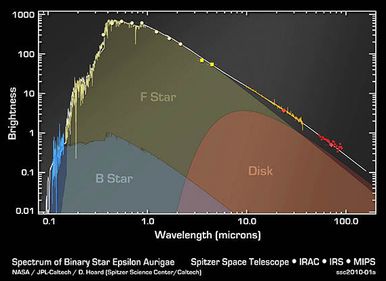

2010年1月5日、米天文学会総会で、赤外線宇宙望遠鏡「スピッツア」による最新観測の報告が行われた。NASAスピッツア宇宙望遠鏡センターのドナルド・ホードらの研究チームは、観測データを分析した結果、円盤のサイズは4天文単位程度というかなり小さいもので、中心にあるのは単一の高温星というモデルであれば、過去の観測データを説明できると主張した。(下は彼らが示した図表のひとつである(NASA Spitzer, 01.05.2010)。円盤中心をB型高温星とし、主星(F Star)そして円盤(Disk)それぞれのスペクトルを合成すると、観測グラフによく合うと主張する。彼らは、円盤を構成するダスト粒子のきめは粗いとも主張している。)

ただし観測そして分析は始まったばかりであり、もっと正確なことは今後さらに明らかになることだろう。最新の観測データが描き出すイプシロンの姿はどんなものなのか…とても楽しみなところである。

☆追記(04.12.2010)

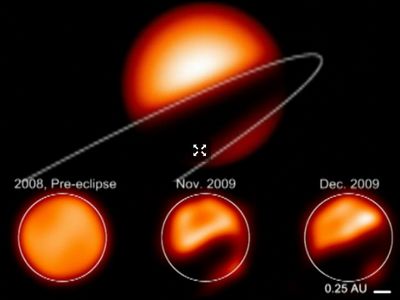

ぎょしゃ座ε星の、最新の高解像度画像が公開されました。これは観測データを基にCGで描いた想像図ではなく、4台の望遠鏡による干渉計観測で取得された現実の姿です。

黒く細長い影が正面を横切って行きますが、円盤を横から見た姿と考えられます。スピッツアによる観測に基づいた研究結果がリリースされた際に添付されていた想像図によく似ています。ただ今回のリリースを行ったミシガン大学の研究者たちによると、「スピッツアによる推測よりも薄めの円盤のようである」とのことです。詳しくはこちらへ【University of Michigan 04.07】

【Reference】

Hopkins, J.L., Stencel R.E 2007, in Precision UBVJH Single Channel Photometory of Epsilon Aurigae, appeared in

the Proceedings of the May 2007 Society

for Astronomical Sciences annual conference.

Huang S-S 1964, in An Interpretation of εAurigae, ApJ, 141, 976-984

Huang S-S 1974, in Interpretation of Epsilon AurigaeⅢ, ApJ, 189, 485-491

Kuiper G.P., Struve O., Stromgren B. 1937, inThe Interpretation of εAurigae, ApJ., 86 570-612

NASA Spitzer SST pressreleaseCenturies-Old Star Mystery Coming to a Close, NASA Spitzer SST pressrelease, 05

Jan., 2010 http://spitzer.caltech.edu/news/1036-ssc2010-01-Centuries-Old-Star-Mystery-Coming-to-a-Close

Stefanik R.P. et al 2010, in Epsilon Aurigae: An improved spectroscopic orbital solution, to appr. in ApJ, March 2010

Willson R.E. 1971, in A Model of Epsilon Aurigae, ApJ., 170 529-539

Citizen Sky http://www.citizensky.org/

「宇宙の秘密教えます 奇妙な42の星たち」 岡崎彰,誠文堂新光社,1994